中共执政以前毛泽东著作的经典化(续)*

黄 江 军

·专题研究·

中共执政以前毛泽东著作的经典化(续)*

黄 江 军

五、延安出版的调整与毛泽东著作的经典化

延安时期被视为中共出版事业兴盛和发展的重要阶段*该领域最重要的著作包括常紫钟、林理明主编:《延安时代新文化出版史》,陕西人民出版社,2001年;赵晓恩:《以延安为中心的革命出版工作(1936—1947)》,《出版发行研究》2001年第1、2、3、4、5期;刘苏华:《延安时期中国共产党出版史研究(1937—1947)》,湖南师范大学出版社,2012年。前者史料价值突出,中者兼及国统区的革命出版事业,后者叙论结合、晚出转精。。有论者注意到,中共出版政策在1941年前后进入调整时期,“包括宣传出版工作的集中统一,党报党刊管理的加强,以及对出版物内容、形式的改革,加强出版领域的整风教育,等等”*刘苏华:《延安时期中国共产党出版史研究(1937—1947)》,第173页。。这种变动与中共政治生态的变化密切相关,并直接影响到毛泽东著作的经典化。

在延安出版调整以前,中共中央党报委员会、中共中央出版发行部为中共出版领导机构。1938年12月前,中央党报委员会委员有王明、张闻天、王稼祥,其后陆续增加12位委员,1942年博古任主任。随着1941年初中共中央大批量调整出版物,中央党报委员会作用逐渐式微。中央出版发行部成立于1939年,李富春任部长;1941年12月改组为中共中央出版局,博古兼任局长。*《中国共产党组织史资料》第3卷,中共党史出版社,2000年,第38—39、54页。1943年3月中央宣传委员会的成立(中央党报委员会随之撤销),被视为这一出版调整过程的完成。这个机构由毛泽东、王稼祥、博古、凯丰组成,毛泽东、王稼祥、胡乔木分任书记、副书记、秘书*《建党以来重要文献选编》第20册,中央文献出版社,2011年,第171—172页。。此前主管宣传出版工作的王明、张闻天等人则逐步远离这个领域。

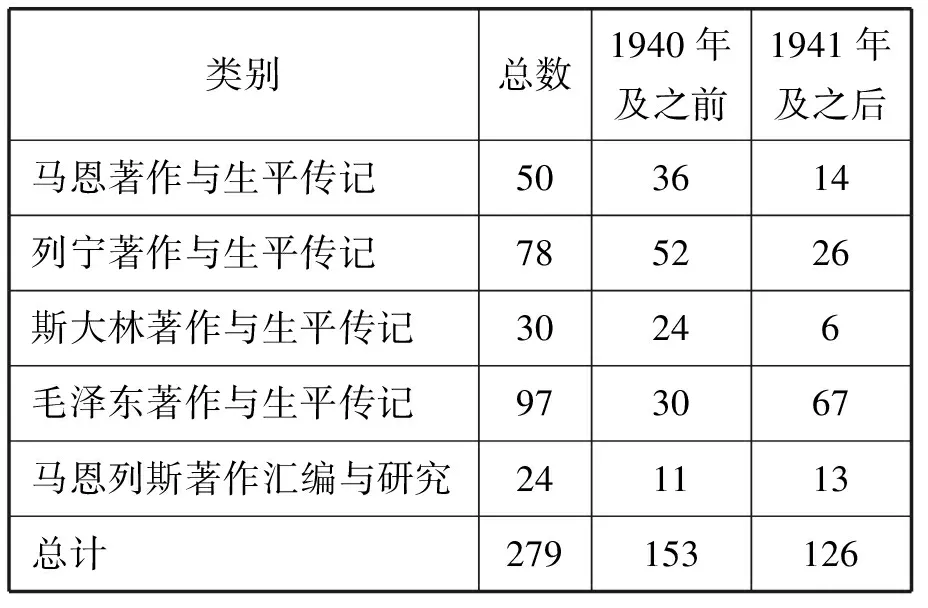

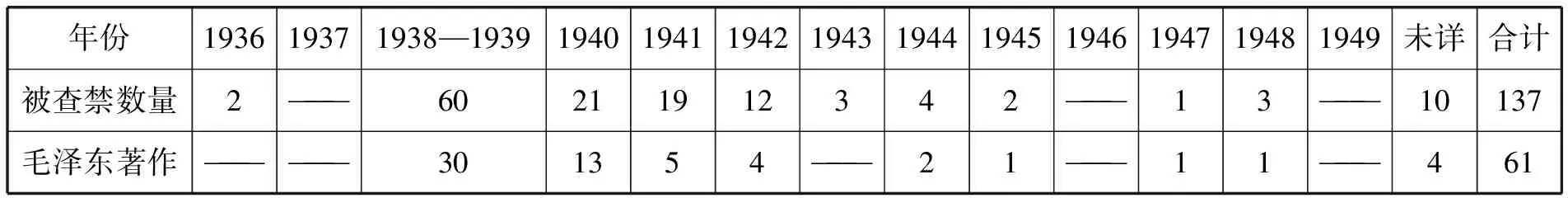

出版领导机构和出版政策的调整带来一个直接结果,就是中共领导人著作出版的变化。在报刊方面,有学者经研究发现,此前大量刊登张闻天、王明、凯丰等人理论文章的情况终止,而毛泽东登文不再受王明等人的阻挠。在图书领域,毛泽东著作与生平传记在调整前后的出版数量比率约为3∶7,调整后出版的毛泽东著作与传记超过同期出版的马列主义经典作家相关著作的总和(见表六)。

表六 延安马列主义与毛泽东思想图书出版的情况

说明:此表据刘苏华的统计修改。参见刘苏华:《延安时期中国共产党出版史研究(1937—1947)》,第145页。

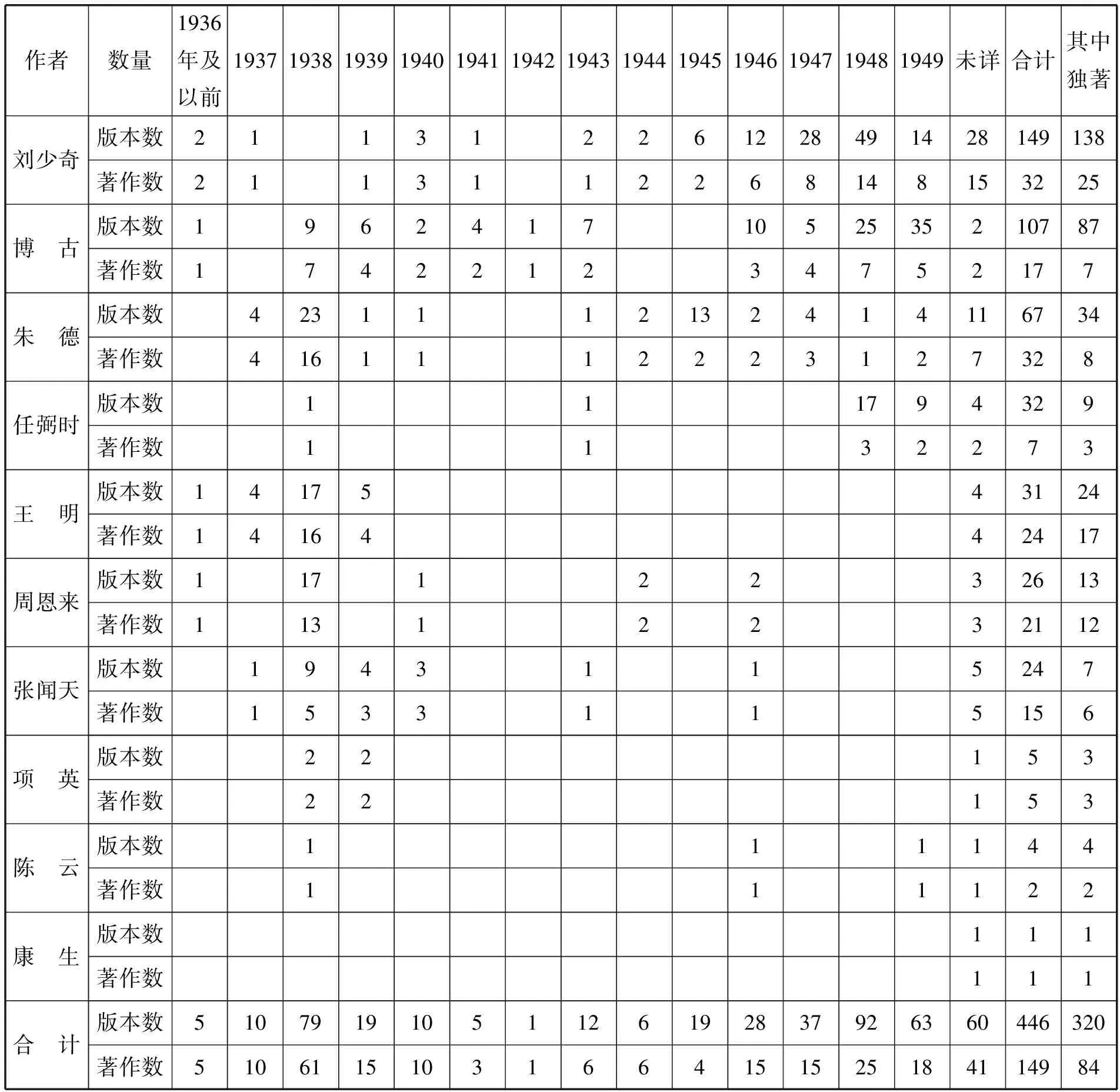

这种调整对中共其他领导人著作的出版带来的影响也极为明显。本文综合目前著录中共领导人著作较为完整的《解放区根据地图书目录》、民国时期禁书目录等数据*民国时期禁书目录最完整的数据来自张克明的如下论文:《北洋政府查禁书籍、报刊、传单目录(1912.7—1928.3)》,《天津社会科学》1982年第5、6期;《第二次国内革命战争时期国民党政府查禁书刊编目(1927.8—1937.6)》,《出版史料》第3辑,学林出版社,1984年,第91—156页;《抗日战争时期国民党政府查禁书刊目录(1938.3—1945.8)》(一),《出版史料》第4辑,学林出版社,1985年,第138—147页;《抗日战争时期国民党政府查禁书刊目录(1938.3—1945.8)》(二),《出版史料》第5辑,学林出版社,1986年,第68—93页;《抗日战争时期国民党政府查禁书刊目录(1938.3—1945.8)》(三),《出版史料》第6辑,学林出版社,1986年,第136—158页;《抗日战争时期国民党政府查禁书刊目录(1938.3—1945.8)》(四),《出版史料》1987年第1期;《抗日战争时期国民党政府查禁书刊目录(1938.3—1945.8)》(五),《出版史料》1987年第2期;《第三次国内革命战争时期国民党政府查禁书刊目录(1946.2—1949.9)》,《民国档案》1989年第3期。,对其中著录的抗日战争期间任中共中央书记处书记(除毛泽东外)的中共高层人士著作进行了统计(见表七)。

表七 执政以前部分中共高层人士著作出版数量初步统计

数据来源:中国人民大学图书馆编:《解放区根据地图书目录》,中国人民大学出版社,1989年;张克明民国时期禁书目录系列论文。

说明:(1)本表主要依两种目录明确标明的作者统计,在可能的条件下核查了部分原书,并将作者修正为封面作者(部分图书的实际作者并不限于封面作者,未一一归属各人,因封面署名本身也体现着一种经典化)。(2)在此基础上,统计尽量作了最大化处理:内容相同或大致相同甚至书名相同的著作,因出版时间和出版机构不同,均计为不同版本;多人著作的合编本,分别计入封面署名的作者。

从著作版本总数来看,11位中央书记处书记由多及寡分别为刘少奇、博古、朱德、任弼时、王明、周恩来、张闻天、项英、陈云、康生(张国焘则未见著录)。从时间上来看,中共出版事业在1941年前后的调整期中显得低落,但其前后各有不同类型的峰值。

1938年前后中共高层出版的著作数较多。这时期的著作多针对抗战时局和战略、战术而发,故而王明、周恩来等人关于抗战政策的言论,朱德关于军事策略的论述无疑都是中共党内外关心的重点。此时期毛泽东著作的出版情况与此高度吻合。这种吻合还可得到另外两方面的印证。全面抗战爆发以后,毛泽东著作出现了汇编本,如1938年叶晴编辑的《毛泽东抗战言论全集》由民族解放社出版。这种直接将姓名冠入书名的作法,显然是著作经典化的重要表现,而王明、周恩来、项英、叶剑英等人同期都出版过类似著作集*如叶晴编:《王明抗战言论集》,民族解放社,1938年;《王明救国言论选集》,中国出版社,1938年;《周恩来邓颖超最近言论集》,离骚出版社,1938年;《项英将军言论集》,集纳出版社,1939年;《叶剑英抗战言论集》,新华日报馆,1940年;等等。这是当时全国出版的普遍现象,非中共的军政要人的言论集也在此时大量出版,如《蒋委员长抗战言论集》,新生活运动促进总会,1938年;《陈主席抗战言论集》,福建省政府秘书处公报室,1938年;《黄绍竑先生抗战言论集》,浙江省政府秘书处庶务股,1938年;林森等:《党国先进抗战言论集》,独立出版社,1938年;等等。。1936年,斯诺在保安采访毛泽东以后衍生的关于毛泽东的各种谈话、传记得到广泛传播。而同时期王明、朱德等人接受记者访问的谈话也不断出版;全面抗战爆发以后,亦不断出现有关朱德、彭德怀这两位八路军将领的传记*此时期出版的朱德传记版本众多,如王唯廉等:《朱德传》,华中图书公司,1937年;天行:《朱德传》,华中图书公司,1937年;陈德真:《朱德传》,战时读物编译社,1937年;赵德华:《朱德与彭德怀访问记》,抗战出版社,1937年;枚诸编:《朱德传》,北新书局,1938年;张寒青编译:《西战场的主将朱德》,大时代书局,1938年。除毛泽东、朱德以外,其他中共领导人的传记未见单独出版,但以合传的方式流传,如刘白羽、王余杞:《八路军七将领》,上海杂志公司,1938年。。此外,尽管毛泽东著作在此时期的出版有所不畅,但从出版数量(包括下文提供的查禁图书的数量)来看,并没有受到特别的党内压制。

中共出版政策调整后,中共高层著作的出版发生重大变化,体现了中共政治生态变动所产生的影响。张闻天、周恩来的著作此时期只有少数版本问世,王明则处于失语状态。周恩来、王明在出版调整以前的著作,不少都由新华日报馆、中国出版社等处于武汉地区且由他们本人直接领导的宣传出版机构出版。随着中共中央长江局的撤销以及延安出版的调整,这些出版机构或被撤销,或强化了中共中央统一管理。博古的著作在调整前后出版数量分别为18、87,看似与其下降的政治地位不相匹配,实则其后出版的著作均为马列主义哲学的译著或著述。朱德在前后期的个人著作版本数量大致相当,而有关他的生平传记也不断出版。刘少奇著作的出版数量呈爆炸式增长,《论共产党员的修养》等著作在40年代反复再版,传播广泛。任弼时的著作不多,但绝大多数出版于调整期后。刘少奇和任弼时之著作的出版,同样与其在中共七大前后身居中央书记处书记的政治地位相关。

调整前后,著作数量分别为101、93,出版数量分别为123、263。这表明整个中共高层的著作在调整前后著作种数相差不大,但每本著作平均版次数显著提高,从调整前的1.2到调整后的2.8。调整前的著作,约70%均仅有一个版本;调整后的著作,约35%为一个版本。单行本版本数超过10个的著作,均得力于调整后的出版(见表八)。这些著作(包括前述毛泽东的著作)大多涉及中共意识形态的建设,被广泛而反复地用于政治学习。

表八 执政以前出版次数最多的中共高层著作

数据来源:中国人民大学图书馆编:《解放区根据地图书目录》;张克明民国时期禁书目录系列论文。

可以基本断定,在执政以前,其他中共领导人著作出版的总数远不及毛泽东著作的数量。这种巨大数量的物质基础,加以确立毛泽东思想的指导地位,自然带来一个直接而重要的影响,即重塑图书分类。图书分类法向来是一个时代知识结构和意识形态的重要表征。中国古代逐渐形成以四部为主的图书分类法,但在遭遇西学的冲击后不得不予以调整*邹振环:《中国图书分类法的沿革与知识结构的变化》,《复旦学报》1987年第3期。。美国人梅尔维尔·路易斯·杜威(Melvil Louis Dewey)的《十进分类法》于1909年被引入中国,成为民国时期各种图书分类法的基础*高信成等编著:《图书分类》,中国书店,1992年,第32—33页。。在此期间,出现了以三民主义为指导的图书分类法*杜定友编:《三民主义化图书分类法(简本)》,广东省立图书馆,1943年。该分类法将全部图书分为三民主义、民族主义、中国民族志、外国民族志、民权主义、国家建设、国际关系、民生主义、实业计划、民生问题等十类。。1948年,筹备中的东北图书馆编制了新的图书分类法,分总类、哲学、宗教、社会科学、自然科学、应用科学、语文学、文学、艺术、史地等十类。其中,总类下第一分类被命名为“泽东文库”。这样,毛泽东的著作被单列出来,冠于所有图书之首。该分类法同时规定:“各类中,凡属马列主义、毛泽东思想及一般新文化书籍的标题项目,都有系统的排列在前。”*《东北图书馆图书分类法说明及分类大纲》,中央人民政府文化部文物局编印:《图书分类法问题研究资料》,1950年,第18—23页。这个分类法在1951年得到修订,仍列上述十类。总类之下的前八个小类分别为马恩列斯著作合编、马克思与恩格斯合著及著作合编、马克思著作、恩格斯著作、列宁与斯大林著作合编、列宁著作、斯大林著作、毛泽东著作*东北图书馆编印:《东北图书馆图书分类法》,1951年,第1页。。伴随着毛泽东思想的确立,毛泽东著作在图书分类法中不仅处于类似古代经部的优先地位,还直接被纳入马列主义经典著作的谱系。此后,全国统一图书分类法的制定,更将毛泽东著作的这种经典性贯穿到出版、发行、馆藏甚至是阅读等图书流通的整个过程。

延安出版的发展期也是国民政府查禁图书的高峰期。据张克明的不完整统计,北洋政府和国民政府政治性禁书共近5000种,而1927年至1945年间就达4000余种*张克明:《民国时期禁书目录述评》,《档案史料与研究》1990年第2期。。其间,国民党在1934年至1935年、抗日战争时期两个时段内进行了较大规模的查禁*王海军:《抗战时期国共两党在书刊发行领域的博弈》,《中共党史研究》2014年第4期。。随着中共出版事业的兴盛,国民政府将查禁书刊的重点大部投注到中共*据1938年8月国民党中央宣传部报告,“目前出版界几全数集中武汉”,此地抗战以来出版书刊查禁结果,“无论书籍与刊物,皆共党及左倾色彩占极大多数”,超过被查禁书刊总数的60%。次年9月,该部又报告,1938年1月以来,查禁书刊“百分之九十以上为共产党危害抗战利益之宣传品”。参见《国民党中央宣传部审查书籍刊物总报告》(1938年8月)、《国民党中央宣传部关于图书杂志审查工作的报告》(1939年9月),《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编文化(一),江苏古籍出版社,1998年,第644—645、713页。。中共领导人的著作自然成为查禁书刊中的一大类型*张克明:《民国时期禁书目录述评》,《档案史料与研究》1990年第2期;王海军:《抗战时期国共两党在书刊发行领域的博弈》,《中共党史研究》2014年第4期。。通过国民党的查禁系统及其所覆盖的地域,不仅可以看到国民政府的文化政策及其执行能力,还能从侧面认识执政以前毛泽东著作的传播方式、速度和范围。

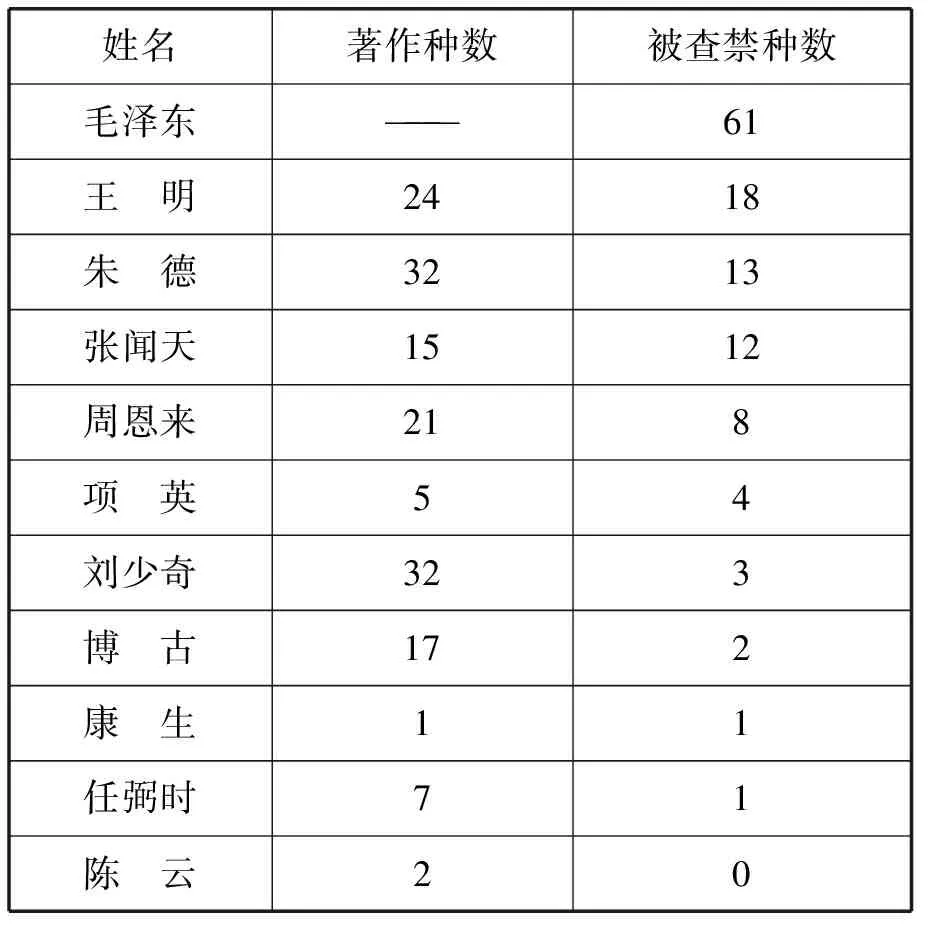

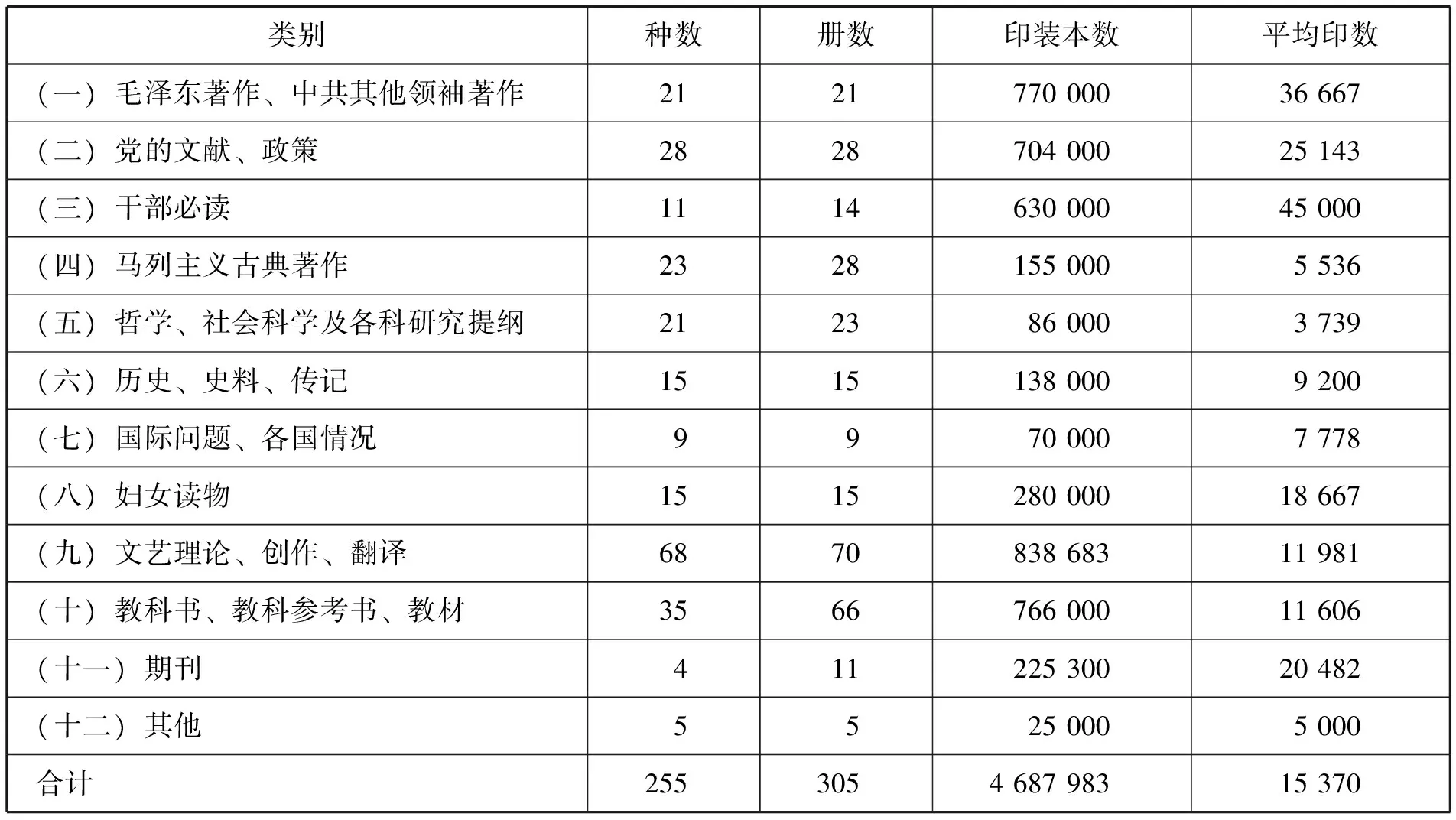

根据民国时期查禁书目统计,国民政府共查禁抗日战争时期中共中央书记处书记的著作114种(见表九、表十),另有毛泽东传记9种、朱德传记4种。

表九 民国时期中共高层被查禁著作数量

表十 民国时期中共高层被查禁著作时间

数据来源:张克明民国时期禁书目录系列论文。

从数量上看,查禁毛泽东著作最多,约占全部查禁的中共高层著作的半数。王明、张闻天、项英著作的被查禁率高达75%至80%;刘少奇、博古著作出版数量并不少,被查禁数却偏低。结合表八、表十的时间轴来看,这可能体现了进入40年代特别是抗日战争胜利以后,国民政府对中共领导人著作的实际查禁力度相对减弱。

1938年10月,国民党组建中央图书杂志审查委员会,整合了中央宣传部、中央社会部、内政部、教育部、军事委员会、政治部等党政军系统的力量,成为书刊审查的核心机关。在国民党实际控制省份,也先后成立了各地最高党政军警机关参加的图书审查委员会*《国民党中央图书杂志审查委员会关于成立三个月以来的工作报告》(1939年1月),《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编文化(一),第712—713页。。中央图审会负责编制查禁书刊目录,供地方图审会查禁;地方图审会据查禁理由执行查禁或补充查禁书目。不过,从查禁书目提供的信息看,除图书审查委员会外,国民党中宣部、军委会战时新闻检查局、内政部等机构也执行着查禁任务;送审机构除地方图书审查委员会外,还包括军委会政治部、三青团、宪兵司令部等。上述几乎全部机构均有毛泽东著作的送审和查禁。

抗战初期,中共在国民政府实际控制区域的出版工作,主要由中共直接领导的出版机构(主要是新华日报馆、中国出版社)、生活书店—读书生活出版社—新知书店以及各类左翼出版机构组成*赵晓恩:《以延安为中心的革命出版工作(1936—1947)(四)》,《出版发行研究》2001年第4期。。而在出版物的来源方面,或由中共在边区和各根据地的出版机构出版后运送到国统区,或将纸型或原稿由延安送往各地。除个人携带外,军队、邮政系统亦成为出版物输送的渠道*王海军:《抗战时期国共两党在书刊发行领域的博弈》,《中共党史研究》2014年第4期。。当然,与中共并无关系的“失业文人及投机书商”,也参与到国统区中共书刊的出版中来*《国民党中央宣传部审查书籍刊物总报告》(1938年8月),《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编文化(一),第645页。。凡此种种,造成了如下局面:(1)部分中共出版物较为混乱,或内容相同而并不同名,或书名不同而内容相同或相似;(2)各地查禁的中共出版物或为当地出版,或为非国统区出版,还有无法确知出版地者;(3)除查处送审书稿、出版社和书店印刷与售卖的图书外,国民政府亦通过邮政系统查禁图书*《国民党中央图书杂志审查委员会查禁毛泽东〈新民主主义论〉等著作有关文电》(1940—1944年),《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编文化(一),第623页。。

将查禁日期与所查禁图书的出版时间加以对比,可初步推断出毛泽东著作被查禁的速度。抗战初期,查禁速度较快,有的短至一两个月*如《毛泽东论文集》(上海大众出版社)于1937年12月出版,被查禁于1938年3月;蒋介石、毛泽东等《如何确保抗战的全部胜利》(合力出版社)于1938年4月出版,被查禁于1938年6月。参见张克明:《抗日战争时期国民党政府查禁书刊目录(1938.3—1945.8)》(一),《出版史料》第4辑,第138、139页。。但这种高效未能在抗战后期的书目查禁中维持。查禁图书的处理方式,各地通行惯例为焚毁,江西、陕西等地则采取带仪式性的当众焚毁;为节约物力,也存在将禁书撕毁后并将碎纸供给造纸厂造纸的处理方式*《国民党重庆、陕西、江西等图书杂志审查处呈报撕毁“禁书”情形有关文件》(1942年9月至1943年7月),《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编文化(一),第809、813、803页。。1942年9月,重庆市图书杂志审查处撕毁查禁图书127种,《毛泽东言论集》等七种毛泽东著作与传记连同其他被禁书刊化为纸浆*《国民党重庆、陕西、江西等图书杂志审查处呈报撕毁“禁书”情形有关文件》(1942年9月至1943年7月),《中华民国史档案资料汇编》第五辑第二编文化(一),第803—809页。。

六、执政以前毛泽东著作的阅读

执政以前,毛泽东著作以笔记、作文、文章、演讲、报告、电文、批示、诗词甚至图像等不同形式存在。他人对毛泽东著作的阅读,可能囊括了默读、吟诵、观看、听读、泛览、精读、批改、执行等各类阅读行为。不同个体因其阅读目的的差异,可能采取不一样的阅读方式*〔美〕罗伯特·达恩顿著,萧知纬译:《拉莫莱特之吻:有关文化史的思考》,华东师范大学出版社,2010年,第141、160页。。然而,就作为政治领袖的毛泽东而言,制度性、学习式的群体性阅读行为才是推动其著作经典化的首要方式。

政治学习是中共理论建设的重要举措,在延安时期实现制度化*张远新:《延安时期中国共产党推进学习运动的历史考察及基本经验》,《中共党史研究》2010年第12期;王炳林:《中国共产党开展学习的历史考察》,《北京师范大学学报》2011年第3期。。前文已提及,张闻天在1936年率先提出组织在职干部学习马列主义,此举得到毛泽东的积极响应。毛泽东不仅自己勤读理论类书籍,打下获取解释马列主义主动权的理论基础,更在党内推动建立学习制度,以掌握政治学习的领导权。

1938年10月,毛泽东在中共六届六中全会上作《论新阶段》的报告,号召全党学习马恩列斯的理论、民族的历史以及当前运动的情况和趋势。此次全会决议:“必须加紧认真地提高全党理论的水平,自上而下一致地努力学习马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论,学会马克思、列宁主义及国际经验,生动的应用到中国每一个实际斗争中来。”*《论新阶段(中共六中全会文件)》,新华日报馆,1939年,第80—82、93页。1940年1月、3月,中共中央连续发出《关于干部学习的指示》《关于在职干部教育的指示》,正式将干部学习在全党铺开来。两个指示所规定的学习内容无出毛泽东《论新阶段》的构想*《中共中央文件选集》第12册,中共中央党校出版社,1991年,第227—228、333—335页。。

伴随着政治学习的制度化,学习也成为中共的一种政治品质,并被视为共产党员的基本素养。在中共六届六中全会决议中,学习能力与执行抗日民族统一战线、廉洁奉公等一道,被阐述为中共党员应具备的模范品质。毛泽东在《论新阶段》中指出,不能认真学习和研究马列主义理论和当前形势,就“不是马克思主义者”。*《论新阶段(中共六中全会文件)》,第92—93、82页。在后来的《改造我们的学习》中,毛泽东更明确认为,理论和实践统一的学习态度“就是党性”,是共产党员“起码应该具备的态度”*毛泽东:《改造我们的学习》,〔日〕竹内实监修,毛泽东文献资料研究会编集:《毛泽东集(第2版)》第7卷,苍苍社,1983年,第318页。。前引《关于在职干部教育的指示》确定每年5月5日马克思的生日为学习节,以“总结每年的学习经验并举行奖励(以集体奖励为原则)”*《中共中央文件选集》第12册,第335页。。就在第一个学习节前夕,王明在泽东青年干部学校开学典礼上发表《学习毛泽东》的讲话。在讲话中,王明将“勤于学习”和“忠于革命”“勇于创造”“长于工作”“善于团结”并列为毛泽东值得学习的五种精神*王明:《学习毛泽东》,《青年学习指南》,中国青年社,1942年,第160—164页。。无论王明是真心还是假意,其表述从侧面体现了当时勤于学习本身成为中共政治品质的风气。

在学习制度化、品质化的同时,毛泽东逐渐获得了党内政治学习的领导权,其个人著作也被纳入学习内容之中。1939年2月,中共中央成立干部教育局,张闻天、李维汉分任正、副局长。当年8月,干部教育局并入中央宣传部。到1941年9月中共中央再次设立学习领导机构思想方法学习小组时,毛泽东任主任。1942年6月,毛泽东、康生分任新成立的整风运动领导机构的正、副负责人。*《中国共产党组织史资料》第3卷,第48、55页。这个机构被冠以学习之名(中共中央总学习委员会),本身就体现出政治学习的重要性。在此之前,除马列主义基本理论外,联共党史、中国革命史、时事政治是中共政治学习的基本内容。自1941年开始,毛泽东借助编辑《六大以来》的契机,将党的历史文献散发党内学习。如前所述,这些历史文献不少出自毛泽东之手,建构了党史上正确路线和错误路线斗争的叙事。1942年4月,中共中央宣传部发出《关于在延安讨论中央决定及毛泽东整顿三风报告的决定》(即“四三”决定),指示党内应“充分掌握”中央关于党性决定、调查研究决定和毛泽东关于反主观主义、反宗派主义及反党八股报告的“精神和实质”*《中共中央文件选集》第13册,中共中央党校出版社,1991年,第363页。。

“四三”决定不仅使毛泽东的整风报告在党内进一步传播,还开启了以党内机器推动毛泽东著作集体学习的先河。决定对阅读方法作出如下规定:“必须逐件精读,逐件写笔记,然后逐件或几件合并开小组会讨论,必要时由中央及本部派人作报告。在阅读与讨论中,每人都要深思熟虑,反省自己的工作及思想,反省自己的全部历史。”*《中共中央文件选集》第13册,第364页。精读、写笔记、讨论、听报告,配合以写检查和自传,成为中共整风运动及此后政治学习的必不可少的元素。至于阅读的内容,越来越多地集中于毛泽东著作。

整风运动时,中共中央宣传部于1942年6月发出《关于在全党进行整顿三风学习运动的指示》。在这个指示所规定全党学习的22个文件中,毛泽东个人的著作就有7篇(加上由其执笔的中央文件,则超过总量的半数)*《中共中央文件选集》第13册,第393—394页。这七篇著作全部收入执政以后出版的《毛泽东选集》中,分别对应《关于纠正党内的错误思想》《反对自由主义》《〈农村调查〉的序言和跋》《改造我们的学习》《在陕甘宁边区参议会的演说》《整顿党的作风》《反对党八股》等文章。。“四三”决定因其对学习方法有详细规定,而同被列为此次学习的文件之一。及至中共七大,随着毛泽东思想被确立为中共的指导思想,刘少奇提出“一切党校和训练班,必须用毛泽东同志的著作作为基本教材;一切干部,必须系统地研究毛泽东同志的著作;一切党报,必须系统地宣传毛泽东思想;为了适应一般党员的水准,党的宣传部门,应将毛泽东同志的重要著作,编为通俗读物”就顺理成章*《刘少奇选集》上卷,人民出版社,1981年,第337页。。在40年代从延安高层到各级党组织的自上而下的中共党内政治学习中,毛泽东著作凭借政治学习的重复性、指导思想阐释的统一性以及党员精读、撰写笔记报告等特征而逐步得到经典化。

前文所呈现的在延安出版调整以后,毛泽东、刘少奇等人的著作在解放区多次再版和翻印的情形,正是基于党内政治学习的需求。这更提示出20世纪中国阅读史的一个重要转变,即对中共文献特别是对中共领导人著作的阅读在延安整风运动以来,逐渐变为高密度、高重复的政治学习式的阅读。

《改造我们的学习》《整顿学风党风文风》作为毛泽东揭开整风运动序幕的重要著作,都对“学习”进行了诠释。在这两篇文献中,毛泽东两次举到“有的放矢”的例子。以马列主义之“矢”射中国革命之“的”,直接目的就是批判党内的主观主义现象,而更长远的影响则是通过政治学习的方式重塑了现代中国的阅读方式。在这两篇文章中,毛泽东都紧接着这个比喻,批判“理论家”将理论视为“徒供玩好的古董”,又称这种“古董鉴赏家,几乎和革命不发生关系”*毛泽东:《改造我们的学习》,〔日〕竹内实监修,毛泽东文献资料研究会编集:《毛泽东集(第2版)》第7卷,第318页;毛泽东:《整顿学风党风文风》,〔日〕竹内实监修,毛泽东文献资料研究会编集:《毛泽东集(第2版)》第8卷,苍苍社,1983年,第74页。。这个隐喻暗示,在毛泽东的观念里,中国革命需要学习式和实践式的阅读,而不是鉴赏式或空谈式的阅读,这种阅读方式和观念的影响几乎及于整个毛泽东时代*与阅读直接相关的写作也相应发生转变。毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》等文以及整风运动、思想改造对个人写作的规训,并非仅仅从策略上强调文艺创作的阶级性、革命性,更重要的是重塑了现代中国的写作和表述方式。这两种转变皆极重要,将另文专论。。

随着国共内战形势的变化特别是1948年以后,依托中共实际控制区域的扩张,群体性的毛泽东著作的阅读从党内走向党外。各版《毛泽东选集》的印量逐步提升,1944年晋察冀日报社初版仅印2500册,而1946年至1947年大连大众书店各版共印16700册,东北书店1948年初版即印20000册*王紫根编纂:《毛泽东书典》,湖北人民出版社,2011年,第5—12页。。与40年代早期中共历史文献多为“秘密文件”不同,此时绝大多数版本的《毛泽东选集》及不少中共文献均不再受到阅读范围的限制,而能为中共中下层党员和更多的民众所接触。

山东潍坊于1948年4月解放,“新华书店潍坊分店开业不数日,即售出各种理论书籍八百余册”,其中毛泽东的《新民主主义论》《目前形势和我们的任务》等最为畅销,大批精装《毛泽东选集》不到三天就抢购一空。在北平一地,马列主义书籍解放前“因受反动派压迫,所销无几,最后一个时期根本无法销行”,而解放后,“每月每种销数,少则数百,多则3万不等”*《全国出版事业概况》(1949年6月5日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,中国书籍出版社,1995年,第119页。。浙江杭州于1949年5月解放,浙江新华书店开业当天“即售出各种书籍五千余册”,毛泽东著作同样“最受欢迎”,35本精装《毛泽东选集》开门半小时内即售罄*《潍坊文教工作迅速发展 毛主席著作畅销》,《人民日报》1948年6月6日;《杭州新华书店第一天售出五千册》,《人民日报》1949年5月23日。。

不同个体的阅读经历也颇能印证此种历史风气。当代著名党史学者龚育之在长沙念中学时,读过毛泽东的《论联合政府》等著作,但均属“私下流传”;1948年,则在香港读到新民主出版社系列单行本版的《毛泽东选集》;该年10月,当他就读北平清华大学时,毛泽东的重要著作“在进步学生间私下流传得就相当广了”;次年2月,北平刚刚解放,他就在新华书店购得东北书店版《毛泽东选集》*龚育之:《党史札记二集》,人民出版社,2014年,第209—210页。。时任辅仁大学校长的陈垣,于1949年4月致信胡适,称在新社会里生活,要读新书,研究新的思想方法。他在信里所举的新书均为毛泽东著作,其中包括东北书店版《毛泽东选集》。*陈垣:《给胡适之一封公开信》,《人民日报》1949年5月11日。据陈垣弟子刘乃和回忆,“北京刚解放时,从老解放区运到北京不少新书”,陈垣“学习马列主义的经典著作和毛主席的著作,也阅读其他的论著和小册子”,还请学校印刷厂将东北书店版《毛泽东选集》“按六卷改分六册小平装,轻便易读,可以随时翻阅”*刘乃和:《学而不厌 诲人不倦——向陈垣老师学习》,《励耘书屋问学记:史学家陈垣的治学》,生活·读书·新知三联书店,1982年,第168—167页。。

这种风气的形成,根源于其背后的中共出版战略。1948年3月,中共中央东渡黄河离开陕北,军事战略重心转移到东北和华北。随着新解放区的增多,出版领域亦改变根据地管理松散的局面而逐步统一。中共领导人著作、中共中央重要文献、马恩列斯文献乃至政策性文件的出版工作逐步由中央统一审查、编印。地方出版相关著作的权限,则以错讹、版本分歧、妨碍党的秘密等原由而予以取消。*《中共中央关于宣传工作中请示与报告制度的规定》(1948年6月5日),《中共中央文件选集》第17册,中共中央党校出版社,1992年,第203—204页;《中共中央关于把编印马恩列斯文献及中央重要文献之权统一于中央给华东局的指示》(1948年11月22日),《建党以来重要文献选编》第25册,中央文献出版社,2011年,第658页;《中央关于统一编印政策性学习文件的指示》(1949年1月23日),《中国共产党宣传工作文献选编》第2册,学习出版社,1996年,第782页。事实上,在军事占领以后铺开新的政治意识形态才是主因。中共对此有着敏锐的认知,武装力量进军之处,亦是图书发行所到之地。陆定一在1949年2月就指出,新华书店“与现代的纸张和印刷的大生产技术相结合,与全国规模的发行网相结合,是一个效力宏大的宣传教育工具”*陆定一:《关于出版发行工作的报告》(1949年2月1日),《中国共产党宣传工作文献选编》第2册,第787—788页。。

1949年2月在北平成立的中共中央宣传部出版委员会,集中实施了执政前夕中共的出版战略。作为中共出版事业的领导机构,出版委员会并非仅有管理职能。从其成立到1949年11月改组为新闻出版总署出版局的九个月里,除拟定出版工作计划、统一全国出版发行工作外,还重点审定出版了几类大型图书*武斌:《建国前后党的出版管理机构——出版委员会》(上、下),《出版发行研究》2012年第12期、2013年第1期。。

出版委员会成立之初,就开始筹备成立出版局。据1949年3月陆定一向周恩来汇报出版局工作方针的请示,出版局对“教科书,党内教材(12本书,初级党校读本,党员须知,党员识字课本等),毛主席主要著作,时事及政策书籍,充分供给”,对“除此以外的书籍杂志,作有限度的供给,种数多而份数少”*《陆定一关于出版局工作方针等问题致周恩来的请示信及周恩来的批示》(1949年3月17日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第37页。。出版委员会主任委员黄洛峰在1949年10月的报告中也提到,出版委员会“任务的重点,首先是出版文件、政策和干部读物,其次是教科书”*《出版委员会工作报告:黄洛峰在新华书店出版工作会议第四次大会上的报告》(1949年10月5日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第270页。。出版委员会出版物统计(见表十一)显示,毛泽东著作、党的文献政策、干部必读、文艺类、教科书类印刷数量均以数十万计,干部必读、毛泽东著作的平均印数更远超其他出版物*胡愈之提供了一份40年代中共各战略区图书出版的更为庞大的数据,其中单列的毛泽东著作类共计5168700册,占总数的11.6%;每种毛泽东著作的平均印数亦远远高于其他中共出版物。《全国出版事业概况:胡愈之在全国新华书店出版工作会议第三次大会上的报告》(1949年10月4日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第260页。。

截至1949年10月,已出版的“干部必读”丛书为11种,分别为《社会发展简史》《政治经济学》《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《帝国主义论》《国家与革命》《左派幼稚病》《论列宁主义基础》《苏联共产党历史简要读本》《列宁斯大林论社会主义建设》《马恩列斯思想方法论》*《出版委员会综合报告》(1949年6月30日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第161页。。由于公开销售,这些图书能同时被党内干部和非党民众阅读。仅在华北地区,从1948年6月到1949年6月的一年里,《社会发展简史》就发行14万本,《共产党宣言》也发行6万本。不过,发行量最大的还是毛泽东著作,《新民主主义论》《论联合政府》《目前形势和我们的任务》《中国革命与中国共产党》等著作同期同地的发行量分别高达28万册、28万册、20万册、15万册*《全国出版事业概况》(1949年6月5日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第118—119页。。

表十一 出版委员会出版物分类统计(1949年2月23日至8月31日)

数据来源:《出版委员会工作报告:黄洛峰在新华书店出版工作会议第四次大会上的报告》(1949年10月5日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第270—271页。

尽管这些图书被“保证供应不缺”,但由于需求量大而印力不足、纸张缺乏等原因,仍呈供不应求之势*《出版委员会第十三次会议记录(节录)》(1949年5月25日)、《出版委员会工作报告:黄洛峰在新华书店出版工作会议第四次大会上的报告》(1949年10月5日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第106、272页。。为此,在逐步实现出版统一管理的基础上,出版委员会曾采取了分区分批印刷、跨区周转纸张、吸纳民营印刷力量等举措*《出版委员会第七次会议记录(节录)》(1949年4月13日)、《出版委员会第十三次会议记录(节录)》(1949年5月25日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第68、106页。。出版物资短缺的情况又进一步凸显了毛泽东著作出版的优先性。出版由中共中央编辑的《毛泽东选集》是出版委员会承担的又一项重大任务。由于此前出版的东北书店版《毛泽东选集》印制精良,出版委员会在决定新版《毛泽东选集》的封面设计、校阅、用纸、印刷机构等方面都颇为审慎*《出版委员会第九次会议记录(节录)》(1949年4月27日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第81—82页。。此外,在数次涉及图书涨价的决议中,毛泽东著作及政策文件都不予涨价或涨幅最小*《出版委员会第五次会议记录(节录)》(1949年3月30日)、《出版委员会第十次会议记录(节录)》(1949年5月4日)、《出版委员会第十八次会议记录(节录)》(1949年7月12日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第62、91、181页。。正是这些技术性的操作,构筑起中共在执政前夕毛泽东著作和中共文献出版的巨大图书市场。

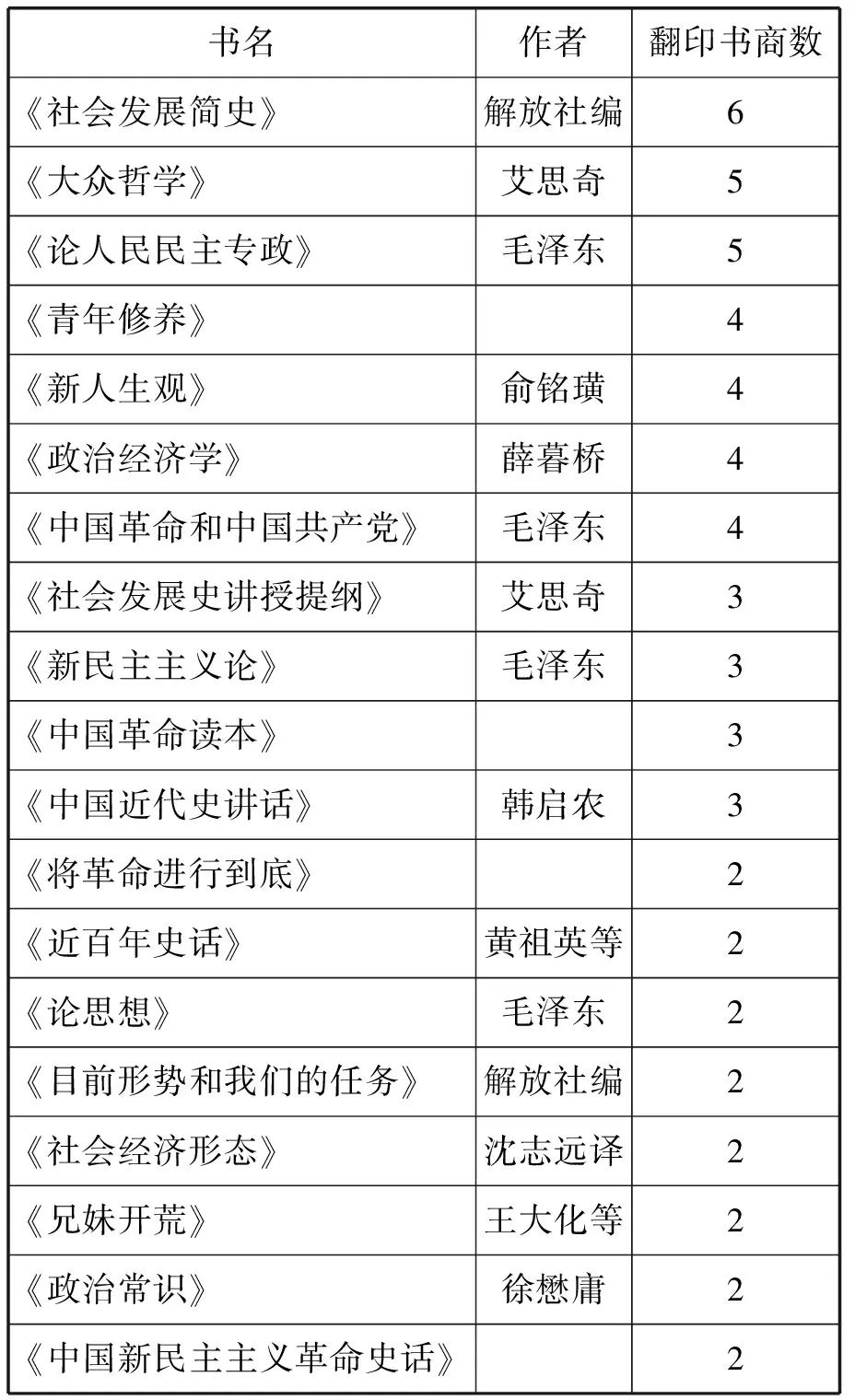

私营书商的参与显示,中共所构筑的图书市场相当成功地影响到普通读书人的实际阅读。1949年11月出版总署报告称:“北京一向有翻版书商的存在,过去主要翻印学校用书及教学参考书。北京解放后,一方面见于一般知识分子迫切需要了解我国革命新形势,中国共产党对经济、文化、社会的各种政策,对于此类政策性的读物需要数量十分巨大,一方面因我国营及公私合营的书店不能及时和充分的供应,随转而经营此类书籍的大量翻印。”*《出版总署办公厅计划处关于北京市翻版书刊情况的初步调查报告》(1949年11月),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第572页。

自出版委员会成立以来,中共相关机构多次对平津地区私营书商的盗印情况有过调查和处理。通常的处理办法是:对于错讹较少的图书,准许继续发售,但不得继续翻印;对于错讹较多的图书,禁止发售,全部销毁*《中共中央宣传部关于防止伪造文件致华东局、中原局的信》(1949年5月15日)、《全国出版事业概况》(1949年6月5日)、《黄洛峰关于对擅自翻印解放社及新华书店书籍的书商的处理办法致陆定一的信》(1949年9月15日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第100、133、212页。。不过,私营书商并未放弃这个巨大市场,而“转入地下活动”,其发行网络以北京为中心,延伸至天津、开封、郑州、洛阳等地*《出版总署办公厅计划处关于北京市翻版书刊情况的初步调查报告》(1949年11月),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第572页。。

据官方的统计和说法,平津地区大小翻版书商共15家,翻印图书91种,其中“政策文件性”读物占90%以上,其余不到10%的为“通俗政经、文艺”图书*《出版总署办公厅计划处关于北京市翻版书刊情况的初步调查报告》(1949年11月),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第573页。。再细致分析,翻印的91种图书实际为50种,包括毛泽东著作、中共文献、革命史、哲学和政治经济学、青年修养和思想方法类、文艺等类。私营书商翻印图书的内容与各类比例与出版委员会高度一致,这表明中共力推的出版物的确成为实际畅销品。在50种图书中,31种有一个翻印本,其余19种得到不同私营书商的翻版(见表十二)。由于缺乏准确的图书销量统计,这个数字或可作为当时最畅销图书的参考。

表十二 执政前后中共查处的北京市翻版图书(部分)

数据来源:《出版总署办公厅计划处关于北京市翻版书刊情况的初步调查报告》(1949年11月),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第572—583页。

前引出版总署的报告称,地下书商过去往往盗印“学校用书及教学参考书”。实则这个时代并未过去。表十二中的《中国革命读本》《青年修养》《政治经济学》等书以及毛泽东的著作都被中共中央宣传部直接定为1949年秋季学期初、高中学的政治教科书*《中共中央宣传部关于下学期各级政治课的规定》(1949年8月16日),《中华人民共和国出版史料(1949年)》,第199—200页。。也就是说,这些图书并不仅仅具有象征意义上的教科书效用,而确实被作为教材而得到大批年轻人的学习式阅读。

整体而言,中共与私营书商着力发行的图书,无不灌注着新生政权的政治意识形态。无论是政策文件类还是政经文艺类,这些读物普遍通俗化,以便于新的政治常识的传播。值得注意的是,这些图书大多不是首次出版,它们早已成为中共党内政治学习的经典。这些图书所提供的共产主义意识形态、新生政权的建设构想、革命史的叙事、青年修养甚至思想改造的方法等内容,曾在中共党内发挥重要作用,并在执政前后逐步走向党外,构成新政权形塑新人的重要管道。

凭借中共构筑的出版网络,毛泽东著作成功地从党内自上而下、从党内走向党外,通过制度性、学习式的阅读方式,相当全面地塑造国人的集体认知、对新社会的想象乃至个人的政治行为,这种机制在中共全面执政到来之际已基本形成。

七、结 语

延安时期是毛泽东著作经典化的起源和形成时期。伴随着毛泽东获取和巩固党内领导地位,毛泽东著作得到不断出版与学习。

毛泽东著作出版的首个高峰期正是在延安前期。此时的毛泽东已认识到建构“中国作风和中国气派”理论的重要性,并积极着手理论的学习与思考。由于全面抗战的爆发,且因其缺乏对党内宣传领域的控制,此时毛泽东著作的出版以关于战争的战略与战术为主。有学者注意到,毛泽东在抗战以前的著作及其1937年关于哲学的思考并未引起注意,此时没有人认为毛泽东是个理论家*〔美〕雷蒙德·F·怀利著,杨悦译:《毛主义的崛起:毛泽东、陈伯达及其对中国理论的探索(1935—1945)》,中国人民大学出版社,2014 年,第90页。。这个观察是不错的,但误估了毛泽东崇拜的苗头*怀利注意到1937年6月《解放》所刊登的毛泽东木刻像,但诠释稍嫌过度。他提及1937年《毛泽东论文集》的出版为当时其他中共领导人未有的说法,也是不确切的。参见〔美〕雷蒙德·F·怀利著,杨悦译:《毛主义的崛起:毛泽东、陈伯达及其对中国理论的探索(1935—1945)》,第32页。。其实,同时期出版的其他中共领导人的著作,在内容上与此高度相似。更为重要的是,此时对中共领导人的宣传,并不限于毛泽东个人,而是群体性的。显然,这关涉在民族主义高涨的风气中,共产党与国民党乃至更多政党竞相争取民心的更大议题。

进入40年代后,随着毛泽东领袖地位的逐步稳固,毛泽东著作出版的又一个高峰期来临。毛泽东不断产出循着马克思主义中国化总体思路的理论性著作,并借助他本人和中共历史文献的重新发现而树立其政治路线的正确性。在这一时期,毛泽东著作的版本数与印刷量都较大,即使其他中共领导人的著作总量亦无法与之匹敌。与延安前期根本不同的是,随着政治学习在中共党内的制度化和品质化,加之毛泽东占据了理论制高点,毛泽东著作通过此种机制自上而下灌注到党内和军中。延安后期,毛泽东著作的经典化在相当程度上得到实现。

40年代后期,中共在武装争夺全国政权的同时,也将意识形态铺展开来。集中而直接体现中共指导思想的毛泽东著作,成为铺开此种意识形态最重要的载体。执政前后,基于非党人士对新生政权的认知需求,中共成功地实施了毛泽东著作的出版战略。巨大的印刷数量固然是毛泽东著作经典化的表征,但从党内到党外的学习式阅读才是其进一步经典化的更值得注意的本相。这种阅读方式奠基于延安时期,其影响波及整个毛泽东时代。

中共党内利用文献作为政治斗争的武器,并非始于毛泽东。但毛泽东高度重视这一经验。从修改代表其早期革命实践的带有理论性的成果、发愤研习马列理论,到编辑体现路线是非的党的历史文献,再到获取党内政治学习的领导权,毛泽东著作在确立和稳固毛泽东政治领袖地位的整个过程中发挥着重要作用。执政以前,毛泽东著作的大量出版不能简单地视为毛泽东思想被确立为中共指导思想后的必然产物,它还是源自毛泽东本人和中共将其著作经典化进而铺展中共意识形态与塑造毛泽东领袖形象的宏大工程的自觉行为。

毛泽东著作的经典化是贯穿中共执政前后的历史现象,这是一个动态的过程。本文初步指出,基于不同时期政治生态与政治文化的差异,执政以前毛泽东著作经典化的内容、机制与目的并不一致,这意味着经典具有动态性甚至存在去经典化的过程。对于认识执政以后的毛泽东著作的历史命运,此亦值得注意。

(本文作者 华东师范大学思勉人文高等研究院博士研究生 上海 200241)

(责任编辑 吴志军)

* 本文为国家社科基金重大项目“毛泽东1949年以前著作版本的搜集、校勘与研究”(14ZDB001)的中期成果。