民族地区中小学校长信息化领导力的现状及其培训策略研究

马启龙

摘 要:由于民族地区不同类型学校的中小学校长在信息化领导力的不同方面存在较大差异,采用“一刀切”的“专家讲授”模式会出现一系列的问题。基于SECI理论,可采取构建培训共同体,形成信息化领导力知识创造的转换场;设计形式多样的培训活动,实现信息化领导力知识多种模式的转换;实施校本培训,推动信息化领导力知识创造的螺旋上升等策略,将培训效果落到实处。

关键词:民族地区;中小学校长信息化领导力;SECI理论;培训共同体;知识转换

中图分类号:G726 文献标识码:A

一、引言

民族地区不同类型学校的中小学校长在信息化领导力的不同方面还是存在较大差异的,所以在一个具有差异化的集体进行信息化领导力培训时,采用“一刀切”的模式——从头至尾由“专家”讲到底,可能会出现一系列的问题,有必要反思这些问题,改进培训策略,使培训更有效。

二、民族地区中小学校长信息化领导力培训的现状

一是在培训前,培训教师与参训校长没有任何的接触,只知道他们主要来自某省民族地区,都是中小学校长,除此之外不了解他们的实际情况,更不清楚他们“信息化领导力”的状况,讲述知识从宏观上介绍中小学校长在学校信息化建设中所扮演的角色和应完成的任务。通过问卷调查才对参训校长信息化领导力现状有所了解,但这调查结果也是培训结束后才能分析出来。

二是虽然在报到时发了课程表,但在培训开始时,参训校长似乎对接下来这位培训教师要讲什么一点都不了解。

三是培训过程中,部分校长忙于完成“培训心得”“研修报告”之类的作业,无心听讲,做笔记者甚少,只有少数校长利用手机拍摄培训教师PPT展示内容。

四是培训即将结束时,培训教师设计了一个互动环节,请参训校长介绍自己学校信息化发展的好的经验,或者与培训教师进行提问交流,但没有一个人主动介绍或交流。

五是培训结束时,培训教师留下了自己的多种联系方式,包括地址邮编、电话手机号、Email、QQ、微信等,希望今后在工作过程中遇到相关的话题、问题随时与培训教师交流,但至今没有一个参训校长通过任何一种方式与培训教师联系。

正是由于上述问题的存在,培训效果就可想而知了。究其原因,此种“灌输式”的培训方式恐怕“难辞其咎”,一则缺乏明确的理论指导,二则缺乏灵活多样的培训活动,三则缺乏参训校长的参与。所以在职校长的信息化领导力培训,要依据一定的理论,具体情况具体对待,采取差异化培训策略。

三、民族地区中小学校长信息化领导力培训的理论基础——SECI理论

在教师培训领域,经常依据的理论有:建构主义理论、学习型组织理论、认知弹性理论、教师专业发展理论、成人学习理论等等。近年来,鉴于对传统教师培训效果的不足,借鉴隐性知识理论和实践研究的成果,提出了基于隐性知识与显性知识相互转化理论——SECI理论的教师培训新思路,涌现了许多基于SECI理论的教师培训研究成果。

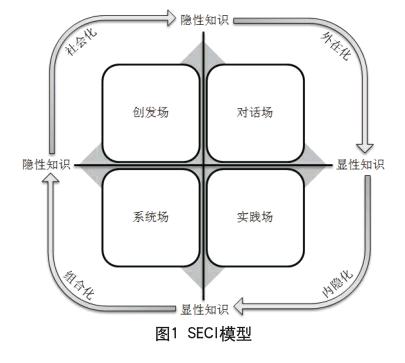

SECI理论的最初原型是野中郁次郎和竹内弘高于1995年在他们合作的《创新求胜》一书中提出的,SECI模型如图1所示。

SECI模型具有准确地揭示知识生产的起点与终点、清晰地辨识知识生产模式的常规类别、创造全面评估企业知识管理绩效的工具等价值,但也存在没有揭示知识管理对企业内在效率和竞争优势的影响、忽视外部社会知识的价值、简化组织知识的存储和作用过程等缺陷,不少学者对该模型进行了改进。

总结上述对SECI模型的改进,主要集中在以下方面:(1)隐性知识和显性知识的划分过于绝对,人的知识体系应是一个从纯隐性知识到纯显性知识的连续谱系;(2)知识的创造过程既要考虑知识在个人之间的转换,还要考虑個人与组织之间、组织与社会之间的转换;(3)知识的创造过程并非是隐性知识和显性知识之间的单纯转换,某次转换可能既包含隐性知识又包含显性知识;(4)知识的创造过程并非是社会化、外在化、组合化、内隐化这四种模式依次交替,任何一种模式都可以成为起点或终点;(5)各种“场”不可能独立存在,而是融为一体,只是知识转换不同阶段所起的作用不同而已。

四、基于SECI理论的民族地区中小学校长信息化领导力培训策略

基于SECI理论及其改进,提出以下中小学校长信息化领导力培训策略,用以解决传统培训存在的问题,借以提高培训效果。

(一)构建培训共同体,形成信息化领导力知识创造的转换场

构建一个由培训机构(管理与服务人员)、专家教师、参训校长组成的培训共同体,相当于提供信息化领导力知识创造的转换场,只有当三者的有关信息化领导力的知识同时进入这一“场”中,才有可能发生相互转换,专家教师的知识才有可能被参训校长所接受。

培训共同体的构建需要注意一下几点:(1)培训共同体的构建应起始于参训校长名单确认之后,而不是参训校长到培训机构集中培训报到时才开始构建;(2)专家教师确定之后也要在培训共同体的构建之初就参与进去了解参训校长的实际情况,与参训校长展开交流,而不是授课前到“场”,两个小时的讲座后“拍屁股走人”;(3)培训机构、专家教师在构建培训共同体之初要做好培训内容、培训要求的“预告”,使参训校长入“场”时带着问题,与专家教师处于一定的共同经验范围之内;(4)培训共同体应在集中培训结束、参训校长返回岗位后继续存在,以为参训校长提供足够的“练习场”;(5)由于在集中培训报到之前或培训之后,培训机构、专家教师、校长都不在同一时空,所以可利用网络平台、Blog群、 QQ群、微信群实现培训共同体的建立及其成员间的交流;(6)从上述论述可以看出,培训共同体的“转换场”不是一个固定的场所,可以是课堂,可以是网络,也可以是参观的学校或参训校长所在学校。

(二)设计形式多样的培训活动,实现信息化领导力知识多种模式的转换

原来的中小学校长信息化领导力培训主要活动是专家教师的讲座,可以说是专家教师信息化领导力的隐性知识和显性知识向参训校长隐性知识的转换,即社会化和组合化的转换过程。要使参训校长在信息化领导力知识方面取得创造性的增长,还需要有外在化和内隐化的转换过程,即:一是参训校长需要把自己内隐的关于信息化领导力的知识(部分是从专家教师讲座中获得,部分从自己的实践经验中获得)表达或表现出来,二是参训校长需要把外部的关于信息化领导力的知识(部分是从专家教师讲座中获得,部分是存在于书籍、网络等文献之中)汇总组合,“消化吸收”,并升华自己的关于信息化领导力的隐性知识,三是开始新的更高层次的知识创造与转换,就是参训校长需要将自己新的关于信息化领导力的隐性知识付诸于自己学校的教育管理之中,使之被广大师生所接受,即成为广大师生的隐性知识。

要实现上述转换,显然只凭专家教师的讲座恐怕是不够的,可以设计以下活动来实现信息化领导力的知识多样转换和升华:

中小学校长信息化领导力现状及培训需求调查。为了使专家教师的讲座更有针对性,在培训共同体构建之后(而非在讲座的课堂上),培训机构和专家教师就组织进行中小学校长信息化领导力现状及培训需求调查。这也是参训校长相关知识向社会(即培训机构)和个人(即专家教师)转换的过程。

座谈、经验交流、名校参观、案例征集等。参训校长虽然对“校长信息化领导力”这个概念较为陌生,但对其某些具体内容还是比较熟悉的,也就是说参训校长信息化领导力并不是等于“零”,这也是成人学习的特点——具有一定的实践经验。所以,开展座谈、经验交流、名校参观、案例征集等活动,实现参训校长信息化领导力的实践经验的分享,一则避免专家教师“一言堂”的讲述,二则更接“地气”,参训校长可相互学习(隐性知识向隐性知识的转换)。但值得注意的是:此类活动亦需要提前设计、提前“预告”,让参训校长做好准备(宜在培训共同体构建之初开始),否则可能会出现如前笔者作为培训教师所遇到的没人發言的情形。

(3)发送文献资料、专家教师讲座讲义、案例集锦等。如前所述,参训校长的优势是具有一定的实践经验,而理论不够是其明显不足,但课堂上“要求”参训校长做笔记亦不“现实”,所以在理论研修方面可以发送文献资料、专家教师讲座讲义、案例集锦等,甚至可以编写中小学校长信息化领导力相关教材,便于参训校长借鉴和参考。此类活动属于属于显性知识向隐性知识的转换。

(三)实施校本培训,推动信息化领导力知识创造的螺旋上升

根据SECI模型及其改进,知识创造过程是一个螺旋上升的过程,所以仅在培训机构的一次中小学校长信息化领导力培训知识一个隐性知识和显性知识之间的转换过程是不够的,如若要“螺旋上升”,必须开始一个新的转换过程,此转换过程只能发生在参训校长培训结束回到自己学校后所进行的校本培训和对学校信息化建设和发展的领导之中。当然,这不是参训校长及其所在学校的事,校本培训仍需要在培训共同体所提供的“转换场”中进行,由此培训共同体的各成员仍需要做好以下事情:

1.跟踪回访与校本培训指导

以往的校长培训,往往是培训机构集中培训结束时有一个效果调查或参训校长的意见反馈,但中小学校长信息化领导力进行培训后是否有效果,得看培训结束后中小学校长回到学校后,领导师生进行学校信息化建设和发展的程度如何,所以真正的效果调查应是跟踪回访。跟踪回访不仅解决效果反馈的问题,还能为今后的培训提供有价值的案例和经验,同时这也是参训校长所在学校(社会、组织)信息化领导力隐性知识向培训机构(社会、组织)和专家教师转换的过程。

另外培训机构和专家教师不能把校本培训完全看作是中小学自己的事,而是当作整个培训的一部分,积极参与到中小学信息化领导力校本培训中,必要时可现场指导。

2.学校信息化建设与发展实践

参训校长在接受了中小学信息化领导力培训之后,如果在自己所在学校不运用培训所学知识,那么他所掌握的信息化领导力的隐性知识也好、显性知识也罢,永远停留在、停滞在校长身上,不可能形成信息化领导力知识的升华和创造。所以最重要的就是参训校长把所学的信息化领导力知识应用于学校信息化建设中,开展学校信息化改革,推动学校各项事业发展。只有这样才能体现培训的效果,才能完成信息化领导力知识创造的“螺旋上升”。

同时,学校信息化建设、改革亦不能“闭门造车”,需要根据面临的问题,在实践过程中积极寻求培训机构、专家教师的帮助、指导,借鉴其他学校信息化建设的成功经验,充分发挥培训共同体的集体智慧。

五、结语

面对中小学校长信息化领导力存在较大差异的培训实际,应以培训机构为主导,以SECI模型及其改进为理论基础,构建培训机构、专家教师、参训校长等组成的培训共同体,组织现状及培训需求调查、座谈、经验交流、名校参观、案例征集、发送文献资料、专家教师讲座讲义、案例集锦等形式多样的活动,结合跟踪回访,指导中小学开展信息化领导力校本培训,努力将培训效果落到实处。

参考文献

[1]李建珍.建构主义理论指导下的中小学教师信息技术培训[J].电化教育研究,2003(3).

[2]赵红岩.基于学习型组织理论的高校教师培训模式研究[D].秦皇岛:燕山大学,2009.

[3]庞坤,李明振.认知弹性理论指导下的中小学教师培训教学[J].课程.教材.教法,2007(4).

[4]苏文虹.教师专业发展理论对中小学教师培训课程设置的启示[J].继续教育,2009(9).

[5]卢维兰.成人学习理论对教师培训的启示[J].继续教育研究,2010(1).

[6]伍叶琴.基于SECI理论模型的分层校本培训研究[D].重庆:西南大学,2008.

[7]张琳琳.SECI视角下参与式信息技术教师培训模式设计与实证研究[D].长春:东北师范大学,2013.

[8]陈娜娜.基于S E C I模型的教师培训模式研究[J].教学与管理,2015(10).

[9]王阿习,陈玲,余胜泉.基于SECI模型的教师培训活动设计与应用研究——以“跨越式项目全国中小学小学语文和英语骨干教师培训”为例[J].中国电化教育,2016(10).

[10]范道津,郭瑜桥.对SECI知识创造模型的改进研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2008(4).

[11]褚建勋,汤书昆,肖向兵,裴世兰.量子知识创造(Q-SECI)模型构建及机制初探——基于顿悟学习对SECI模型的一种拓展[J].科学学与科学技术管理,2006(12).

[12]耿新.知识创造的IDE_SECI模型——对野中郁次郎“自我超越”模型的一个扩展[J].南开管理评论,2003(5).