记忆的改写

——唐志冈的绘画

吕 澎

唐志冈近照

对于大多数中国人来说,1976年是一个紧张、重要、关键或者危机的年份。1月,国务院总理周恩来去世,引发了从3月底开始到4月清明节达到高潮的天安门集会,这是一个重要的政治事件,大多数人对持续了十年时间的“文化大革命”产生了深深的倦意甚至反感。周总理的去世是一个引子,借7月河北省冀东地区的唐山发生了里氏7.8级的强烈地震,一年多前复出工作但很快又被“打倒”的邓小平继续受到全国上下的批判,9月,国家主席毛泽东去世,之后就在10月14日,“四人帮”倒台。“悲痛”“压抑”“恐惧”和“激动”可以构成这一年中国人的精神史的主要节点。正是在这一年的冬天,唐志冈成为一名解放军士兵。之前的一年,他的父亲获得了自由,恢复了在军队的高级职位。这位有四年“历史反革命”称号的父亲在军队的背景和地位(昆明军区通讯部部长)不仅可以使他的儿子进入军队,而且可以使年轻人得到尽可能的照顾——在那个年月,参军和成为文职军人是年轻人向往和充满荣誉的目标,何况唐志冈从小喜欢画画,就自然会成为一名宣传干事,从事宣传与报道。直至1996年离开军队,唐志冈主要是以文职的身份来往于部队的任何地方,哪怕是战斗最激烈的前线。军队的经历对唐志冈理解艺术有重要的影响。我们应该重视前述的背景,其中,制度与意识形态的边界、父亲的命运、转折时期的机会加上对早期青少年时期的记忆,构成了唐志冈复杂的心理基因,它们沉淀在无意识的领域,一旦有新的因素的触动,就会以特殊的方式呈现出来。

从1976年到1980年,正如生活本身的绵延一样,艺术领域没有发生明显的变化,在黑暗狭小空间的极少数现代主义实验者(如星星成员)的努力并产生影响的范围显然是有限的,美术界流行的正是经过苏联绘画思想和风格影响的中国画家的那些革命题材的作品。对于唐志冈来说,军队画家何孔德很长时间都是自己的偶像。所以,在1981年之前的写生油画中,我们可以看到唐志冈对“块面”“结构”“调子”的兴趣,这些只有对历史有经验才能够更加理解的趣味,正是在前述的那些画家作品中所具有的,并且构成了普遍学习的范例。当然,如果我们能够看到他在这个时期为军队绘制的宣传画,无疑可以看到何孔德类似《生命不息,冲锋不止》(1971年)的影响——公式化的结构、潇洒的笔触以及简洁的趣味,当然,这样的风格是那个时代普遍的风格,少数的画家之所以成为学习的榜样,在于他们作品的题材、微妙的个人风格以及他们所处的特殊地位。唐志冈是在那些展览印刷图片集和其他一些画报中看到这些作品的,他能够理解这些画家的才气与风格,并且将他们作为学习的对象。中国化了的苏联风格持续了近20年的时间(如果以1956年马克西莫夫到中国举办油画训练班为标志的话),在军队的唐志冈又有直接的楷模和可以参加周期性展览——全国解放军展览——的机会,所以,他没有受到军队之外的社会环境的更多影响,他没有那些缺乏社会地位并且开始朦胧意识到社会真的发生明显变化的年轻人的感受,这样,他也就没有参与任何现代主义的讨论与思考。

可是无论如何,他认识的朋友张晓刚、叶永青在四川美术学院已经开始从事现代主义的实验,并且,之前高小华的《为什么》(1978年)、《我爱油田》(1978年),程丛林的《1968年×月×日雪》(1979年),王亥的《春》(1979年),王川的《再见吧!小路》(1980年),罗中立的《父亲》,何多苓的《春风已经苏醒》等一批作品构成了对过去艺术问题的思考。在军队里的唐志冈可以通过杂志和其他印刷品了解到艺术领域的变化。当假期从重庆回到昆明的张晓刚等人传递新的艺术信息时,无论是否直接,唐志冈也会有所了解。不过,只有在获得新的特殊经历之后,这位解放军战士才有可能对他惯常的思想发生质疑。

唐志冈 军魂之一:担架 66.5×103.5cm 1984年(1985 年发表于《江苏画刊》)

1984年,在14个沿海城市对外开放的同时,中国与越南之间的战争仍在继续。唐志冈在这年的6月受昆明军区《国防战士报》的派遣,到老山前线做战地报道。战争的残酷性与惨烈奇观让他震惊,他所目睹的现实是:难以用之前熟悉的表现手法和语言去表达那种超越一般现实的景象。士兵的死亡和死亡引发的荒诞心理感受应该采取什么样的方法?冷静的块面、生动的笔触、以暖调子为主辅之以冷色调的趣味完全不能够适应个人对现实的理解。事实上,在长达30多年(1949—80年代初)的时间里,表现战争的题材非常普遍,可是,没有谁能够脱离苏联的社会主义现实主义和中国的革命的现实主义与革命的浪漫主义的艺术思想的原则,即歌颂、正面、光辉、悲壮、英雄、积极这样一些特征应该成为艺术家必须遵循的准则。所以,我们在潘鹤的《艰苦岁月》、宗其香的《强渡大渡河》、吕斯百的《瓦子街战斗》、艾中信的《红军过雪山》、董希文的《红军不怕远征难》、侯一民的《跨过鸭绿江》、冯法祀的《刘胡兰》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、全山石的《英勇不屈》这样的作品中看不到恐怖、血腥与悲伤,革命的和英雄主义的精神成为艺术家表现的主题。当然,1977年,唐志冈最喜欢的画家之一陈逸飞完成的《占领南京》成为那个时期的经典,人们看到,画家在充分表现革命及其英雄主义的立场的前提下,开始注重个人的艺术趣味:细腻的笔触、灰色的调子以及接近自然主义的处理方式。在现代主义者看来,这些特点丝毫不能说明任何语言上的问题,不过是苏联画家技术经过中国画家气质过滤的翻版,可是,趣味问题和灰色调子已经跨越了官方的文艺思想准则,不过在1976年10月之后,这种微妙的跨越已经没有人去过问了。所以,陈的《占领南京》在年轻的画家中间产生了普遍的影响。然而,即便如此,中国从1976年到1984年之间的对外开放,已经使中国的年轻艺术家有了更新的视野和观念,他们从各个艺术杂志(例如《美术研究》《世界美术》《美术译丛》以及各地美术出版社出版的西方美术的画册)、展览中已经渐渐熟悉印象主义、野兽主义、表现主义、抽象主义和超现实主义的语汇,他们发现艺术的表现完全可以不局限于写实的方法,最为重要的是,他们已经有了自由表现的空间,可以按照自己对生活与艺术的理解去重新调整自己的表现方法。现在,唐志冈关注的不是英雄主义的造型,因为他看到的是具体的惨烈与死亡,看到的是具体的荒诞,唐在前线看到了士兵的一个屎场,那是战争期间所有士兵的露天厕所,集中的目的是为了便于卫生员检查士兵的身体健康状况。可是:

越军的炮弹像长眼一样落在“老工兵”的屎场上。顷刻间不大的山头给削平了大半,大量的泥土像瀑布般从天而降,倾泻到战士们的头上,战士们差不多是顶着自己的屎在和敌人拼杀,但谁也顾不得许多,等战斗结束后,你再到山顶上去看,好哇!偌大的一个屎场早已灰飞烟灭不知去向。(“屎从天降”,《唐志冈:画中会议》汉雅轩)

唐志冈 军魂之三:阵风 66.5×103.5cm 1984年

这样的现实细节究竟有多大的意义?可是却给予唐志冈不可磨灭的记忆!他没有像何孔德、尚丁那样去理解党所要求的对历史和现实的理解角度,他仅仅是将眼睛放在让自己产生实际震撼的对象和问题上。他没有去想象壮烈和英雄的姿势,却看到了实际的恐怖与尸体。他关心的是眼前的真实,却没有履行“革命的现实主义”和“革命的浪漫主义”要求的公式,即便是陈逸飞和尚丁已经有了游离标准模式的实验和愿望,唐志冈也没有沿着一种简单的修正主义的路线前进。死亡、埋葬的现实不可能用漂亮潇洒的色彩和笔触去表现,必须采用新的方法。这样,产生于1984年的《军魂》组画就完全不是官方所要求的风格标准,画家借用了表现主义甚至多少有些超现实主义的样式去表现“军魂”的含义。悲戚、灰暗以及诡异是这组绘画的特征。天空出现了妻子的呼唤,而死亡却是非常具体的。无论如何,作品的构图、情绪基调、造型,完全不符合官方的艺术要求,这位军人画家明显远离合法并应该履行的美学标准。可是,正如唐的朋友、艺术家毛旭辉在1995年写的那样:

许多年过去了,那场战争已成为了历史。当时二十五岁的军人兼画家用自己的画笔关注了战争中普遍遇到的死亡和献身的命题。充分体现了一个画家的人道主义精神。这种精神的基本价值就是对人的热爱和对人的命运的关怀。而这种价值几乎支配了他之后近十年的艺术道路。(“士兵之歌”,《唐志冈:画中会议》汉雅轩)

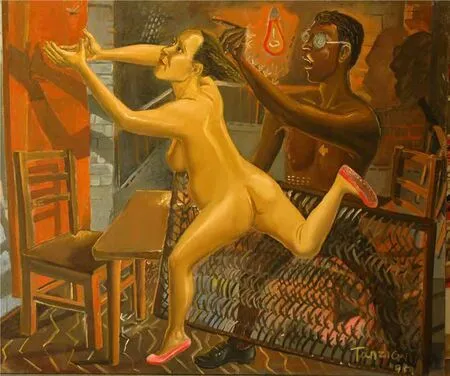

我们知道1982—1985年这个时期也是张晓刚的“魔鬼时期”,1984年,张晓刚在医院里的经历以及他对人生的重新理解,使得他对格里科(El Greco)以及表现主义的绘画更有兴趣。对西方著作与艺术的阅读加上自己特殊的处境,很容易导致年轻的画家接受完全不同于表现所谓“健康”“积极”的语汇。80年代中期,西方现代主义艺术风格在青年艺术家中间甚嚣尘上,在这一代人看来,这是自然而然的。毛旭辉在这个时期的作品——它们是1985年“新具象画展”的主要作品——同样是表现性和压抑性的,尽管这种风格更多地来自阅读西方著作后对自己生存的重新理解。1985—1986年出现了强大的“’85美术运动”,西方现代主义成为普遍的效仿对象。于是,我们在唐志冈的《军魂》中看到了飘移在空中的战士妻子以及那些多少有些超现实的构图,就不会奇怪了。然而,唐志冈没有走得更远,他将变形谨慎地控制在完全可以识别的程度上,也许是因为军队这个特殊的环境,他没有可能像毛旭辉、张晓刚他们那样为所欲为。之后,唐志冈没有朝着荒诞的心理状态方向发展,因为他本人没有张晓刚等人那样的孤独与疾病的经历,他甚至也没有更多时间接触轰轰烈烈的思想解放运动,尽管他是这个运动的观察者与受惠者。可是,关注真实仍然是唐志冈的本能,他将自己的眼睛放在了军队的日常生活中,他似乎觉得可以将神圣与严肃的军人生活普通化,到80年代后期,他完成了《边境》(1986)、《井台》(1986)、《拉练途中》(1987)、《给养》(1988)。在这些作品中,我们没有看到特殊的不同,即便如此,他的《井台》参加了全军美展。这件尺寸不大的作品仅仅是表现两个士兵问路喝水的情景,构图中的士兵实在没有英雄的气概,甚至那个喝水的情节一点也不典型,《问路》(1987)的情形也是这样,情节没有任何典型性。可是,某种真实与朴实的态度却是显露无遗的。不过,在1989年之后陆续完成的《操练》(1989)、《共同课》(1989)这类作品中,透视的过度夸张以及笔触的随意性质,加之人物动态表现的“不讲究”,与这个时期开始出现的“新生代”绘画有些相似,在1992年的《下棋》《啊》以及1994年的《杀猪》作品中,调侃的趣味更加明显,这些作品让我们也能够想到新生代画家如宋永红的作品。1996年和1997年的《射出》更加显示了这种精神状态的一发不可收拾。唐志冈显然了解军队外的艺术界究竟发生了什么变化,但是,将他自己的绘画表现看成是对潮流简单的跟随是不准确的,因为他本人的趣味、个性以及对问题的理解方式与这样的观看方式和表现方式非常吻合。他早年的观察动物甚至人的生殖器的好奇态度就可以暴露出他的个性,他甚至在多年以后将这样的记忆表达出来,如像《马》(1996),画家突出了马的生殖器的原因无疑与他的早期经历有关(见“往事:春暖乍寒” 《唐志冈:画中会议》汉雅轩)。所以,当一种方法给予了更多的可能性,画家就不会不将其用于自己的表现中。这种表现在《战友》(1995)、《饕餮》(1995)中达到了充分的程度。从来没有人将军人以裸体的方式并如此滑稽和不符合现实地组合在一起,传统的庭院、荷花以及栅栏——照相馆里的布景摆设,战友们坐在一起拍照。可是他们没有身着军装。作品的表现与流行的“新生代”“玩世”以及“波普”甚至艳俗风格都联系,而主题仅仅是一个——即便是军人,脱下军装也都仅仅是人。社会有很多角色,可是在画家看来,那不过是人的表面装饰。

1996年,唐志冈从军队到了云南艺术学院。之前即便在军队他也关注着艺术潮流的演变,不过,正如莫尼卡(Monica Dematte)在她的《会议入画:论唐志冈》的文章里描述的那样,一个外国人要到中国军队的区域里去是困难的甚至是不可能的。莫尼卡说她只能“披肩戴帽把自己包起来”,以免被察觉是外国人。这样的环境对于希望更广泛地与社会和艺术界接触的唐志冈来说是极为不方便的。现在,当他已经成为“老百姓”——一个经常是军人对非军人的称呼,他与李季、毛杰、曾晓峰、刘建华等人经常接触,似乎更加有意识地思考着关于当代艺术的问题。可以简单地说,唐志冈可以完全脱离军事题材,而从更宏观的角度去理解艺术问题了。转业不久,唐志冈的绘画得到了《画廊》编辑、批评家杨小彦的认同,他对《啊》这样的作品所反映的趣味异常感兴趣,他将唐的作品发表在《画廊》上,这样,唐志冈的艺术开始受到注意。研究法国文学的学者陈侗用“后工农兵绘画”的概念来表述唐志冈这类画家的作品。90年代中期的艺术界充满着可能性,市场开始产生明显的作用,艺术的形式与表现方式在进一步地丰富与变化,也就是在1996年之后,装置与行为艺术逐渐增多,绘画的潮流现象渐渐消失,“绘画的走向”成为问题。到了“地方”——又一个军人对非军人和区域的表述习惯,唐志冈显然有进入当代艺术领域的意愿。1998年,唐志冈将内心更加凸显的幽默态度以自己入画的方式放进了构图中,《打不得》《开国大典》和《接见尼克松总统》几乎是以黑白的方式完成的作品。画家假设自己是一个历史的人物,他想用一种调侃的方式,参与到90年代的“后现代”游戏中。可是,画家清楚,这类游戏十分地普遍,如果要提出真正的个人立场仍然不是轻而易举的。

正如在完成《军魂》组画后仍然产生了多少有些风情化的作品一样,唐志冈在很长的一段时间里犹犹豫豫——也可以理解为思索与实验,在同一个时期,他可以在不同的题材、表现方法和出发点上来来回回。所以,我们可以理解,就是在1996年,唐志冈就有了“开会”的题材。直到1997年,唐志冈完成了多件“成人开会”。在趣味和风格上,我们可以将这些作品与流行的所有标志联系在一起:新生代、玩世、波普、艳俗,在夸张的表情、丑陋的形象、无视长期以来灌输的准则和立场的态度方面,唐志冈是这些潮流和现象中的一员。可是,当他发现继续采取“新生代”的真实构图——在透视上保持视错觉逻辑——难以使自己与之拉开距离时,他也尝试着将构图平面化,并且多少也有点让人联想到中国传统的散点透视。实际上,对于唐志冈来说,表现“开会”的题材实在是太自然了。他的军队生涯几乎有很多的时间是在“开会”中度过的。他拍照、写会议标语、布置会场,一次又一次的会议:

“开会”对于我来说就是我生活中的主要事情。我是一名军人,1976年入伍,20年来在部队宣传部门我就负责布置会场。小时候,唯一模仿大人开会是我的娱乐。1998年开始,转业到地方,到云南艺术学院,是在台下看会议,不是在台上参加会议,可以说,看会议与大众生活密切相关。

然而,了解中国当代历史的人都知道,成千上万无数次的会议究竟有多大的价值。形式主义与必须进行的政治过场成为大多数人的记忆。因此,重要的不是会议,而是会议所体现出来的问题:呆板表情、千篇一律的形式、统一的姿势、必须保持的纪律,这些,构成了历史的很长一部分。所以,重要的不是色彩,不是透视效果,不是夸张的姿势,而是在那些表面上风平浪静的场合中微妙的表情。画家的关注点一旦被确立,重心就被放在了细节上,放在了在共同举手的同时的一个斜眼、一个眉头、一丝冷笑、一个没精打采的状态。当然,记忆和现实都告诉画家,开会的人不仅仅是军人,还有官僚和其他社会身份的人。但是,只有那些有身份的人——笼统被称之为“干部”——才有可能在舞台上讲话、举手、表决。

唐志冈在军队里的工作之一,是在军队美术班教军人的孩子画画。近十年的儿童美术教育使唐志冈在美术教育方面颇有收获,以至他在离开军队后的一段时间里,也继续办班教育儿童画画。这种长期的工作自然会对唐志冈有影响,按照画家自己的话,如果画画真的没有出头之日,他也许会继续以儿童美术教育为生。无论如何,唐志冈需要避免不必要的麻烦,1999年,他也开始将开会的人物改为儿童,之前人物角色服装之类的社会性符号没有改变,改变的仅仅是将成人置换为儿童。由于在现实中没有这样的可能性,所以,当儿童出现在会议中时,曾经通过人物表情和夸张的姿势表现的幽默有了更丰富的内容。他在想表现他的幽默,但他要躲开由过分的历史符号所带来的意识形态逻辑;他很自然地与儿童打着交道,也就很自然地用儿童去置换成人,以便能够充分而自由地表现他的内心需要。对于这个问题,唐志冈有过回应:

唐志冈 中国童话 200×110cm 2006 年

唐志冈 周末 纸本 74×145cm 2009年

一般人问起为什么画“儿童开会”,我通常的回答是因为在此之前的大人开会常有人会对号入座,甚者找麻烦,为此干脆画成了儿童,虽然利用儿童形象是因为我一直在做儿童美术教育的工作。在部队我是宣传干部,在政治处工作,除了布置各类会场、写标语、拍照片外,还有一项特殊的任务,那就是为部队大院的孩子办美术班。学校假期为避免小孩子们在营区内搞破坏,部队首长指派我用美术、绘画管教他们,这个工作一干就是八九年,直到今天都还没有脱手。画室就是教室,部队“开会”的画面前是小孩子们在举手回答我的问题。它们之间太容易发生联系了。事出偶然,但确定用儿童作为专门符号确定下来还是经过认真考虑的,不完全是逃避指责。(“儿童开会”,《唐志冈:画中会议》汉雅轩)

唐志冈为自己“确定儿童作为专门符号”进行了复杂的解释,他甚至质疑那种将作品与社会与政治问题联系起来的联想,可是他也承认:“无论我怎样的尽可能压缩画面,减少多余的其他现实因素,那种我血统中原有的情节特点还是会不自觉地流露在外面而被人注意到”(“儿童开会”,《唐志冈:画中会议》汉雅轩)。当然我们看到,会议的标语中没有了文字,仅仅是红色的布条,或者桌布,整个场景不知道发生在何处,并且有时主席台后面的画像也仅仅是儿童的肖像。

艺术很少有机会能够解决现实问题,能够像哲学那样提出理性的质疑,可是,人们对现实的理解需要感性,需要某种难以用言语来表达的提示。可能,仅仅是“笑”,就能够让人们反思各种问题。幽默的心情有时是消极的,可是,对于绝望的生命本身来说,幽默也许是一种最后的可能性,何况艺术家千躲避万回绝也无法绕过问题的针对性,张颂仁先生就是这样来解读唐志冈的作品的:

大家看了都笑。这笑是因为画中景象与实际生活有距离。距离不是隔离,距离暗示了某种关系,于藩篱两边互相还是有所呼应,有所印证。画中小儿换了是成人就不好笑了;而且,如果被笑谑的官僚架构是受观众赞同的话,也笑得不痛快。唐志冈的玩笑逗趣由于把游戏当真,而玩笑能笑到心坎里就因为大家知道正经事就偏偏被作为儿戏来演。(“唐志冈:不过儿戏而已”,《唐志冈:画中会议》汉雅轩)

20世纪90年代后期的政治与经济的形势充满可能性,中国参与全球化的进程所产生的步骤极大地抑制了旧有意识形态标准的影响力,人们不再更多地以习惯的方式对事物进行判断,而宁可认为思想与观念本身的自由是合法的。也正是在这样的背景下,90年代开始的新绘画潮流成为一个普遍的趋势:艺术家不再接受任何外来的指导与训斥,他们竭尽自己的想象力与判断力,试图彻底突破任何桎梏——无论是东方的还是西方的——去提示敏感到的历史、现实和个人的所有问题。

在2004年的作品中(画家已经将他的作品命名为“中国童话”),格斗与厮打的情节出现在会议中,我们不能够简单地说这是画家在无目的地表现儿童的嬉戏,事实上,那些用力的冲突是对历史与记忆的改写。2005年,观众从画家在创库内的诺地卡画廊里看到了“中国童话”。这年,唐志冈开始将他的儿童们带到了露天,带到了沙滩与大海边。他试图再次摆脱历史与记忆,他仿佛觉得那些事实上容易让人联想到过去与政治问题的环境与情节实在不是他想要的东西,就像他早年在军队里根本不希望去表现那些并不真实的革命情结和英雄主义主题一样,他想寻找自己内心真正要寻找的一切。他说昆明人对大海有更多的兴趣,这样,他可以逃离内陆城市到更为宽广的自然环境中。可是,他仍然将他的天真、幼稚、可爱的儿童放置在危险的地方,例如跳板、吊环、海边,甚至飞机的翅膀上,或者将他们设置在不确定的危险过程中,例如跨栏与翻越高墙。然而,这些活动仍然来自对军队生活的记忆,并且他继续情不自禁地表现打斗,甚至使用人们熟悉的生活中打斗的工具——砖头与椅子,让现场更加危险与恐惧。有时,画家认为实在没有充分实现他对内在性冲突的表现,他也将狗的交媾放在临时搭建的会议室中。从这一年开始,唐志冈的作品使用了“中国童话”作为标题。使用“中国童话”这几个字足以表明画家对历史与现实的态度,显然,他将他的儿童所表演的所有戏剧看成是与所有人有关的问题。看得出来,画家的确希望使自己作品中的问题具有更普遍性的特征。的确,“开会”中体现出来的那些内容与空气随着市场经济的迅速发展导致的环境改变而越来越淡漠,对于那些70年代出生的人来说,已经变成无聊的闲言碎语,按照近30年的艺术史来看,重要的仍然是语言,是直接体现为差异的具体表现。20世纪90年代以来,艺术家们有意识无意识地接受了语言即思想的后现代观念。如果抛开心理主义或本质主义的分析角度,我们能够怎样地去分析一件作品?唐志冈是在特殊的环境中从现代主义跳向后现代主义立场的,他尽可能地控制着随时可能涌现的反映论逻辑,当一个出发点已经产生,他就将自己的注意力放在如何更加富于游戏性和观念性的目标中。所以,当生活给出了新的契机,例如身体疾病的提示,他就可以将表现引向这个偶然发生的目标,例如他最近完成的“绿宝石”系列,大量的石头最初因为画家身患“胆结石”而被唤起,可是,一旦这些石头被简洁、自由并且富于表现力地堆积起来,就成了儿童新的天地。而这个时候,我们看到的是唐志冈最典型的表现方式:简洁的构图、永不衰老的儿童、娴熟的块面以及干净的色彩。随着这样的心理状态的发展,唐志冈将更进一步剔除具体的因素,而抽象出他认为属于艺术的东西,那些始终以不同程度出现的危机状态,仅仅作为出发点,一旦表现的可能性成为现实,他更有兴趣于那些抽象的构图与富于个性的笔触。结果,画面清除了现实或者让人产生现实的联想的痕迹。

唐志冈 燃情岁月 纸本 67×132cm 2017年

唐志冈 羊肉串一 纸本 67×92cm 2017年

唐志冈 牙疼 纸本 67×132cm 2017年

唐志冈 超然 纸本 75×138cm 2017年

唐志冈 三种分裂 纸本 67×133cm 2017年

唐志冈 乍寒 纸本 67×132cm 2017年

唐志冈 达卡3 布面油彩 41×41cm 2016年

2000年之后,唐志冈的新绘画经常承受着“观念绘画”的名声,可是,批评家没有将什么是“观念绘画”或者“观念”究竟是什么说清楚。真实的情况是,潮流般的绘画现象在20世纪90年代中期之后开始消散,之后人们再没有看到新潮流的出现。事实上,在80年代思想解放——包含着政治、经济、文化、道德以及信仰方面——之后,90年代的市场经济进一步在政治与经济变革发展不平衡的情况下推动了新的意识形态标准,影响力的来源已经发生变化,旧有意识形态的控制力明显减弱,这样,80年代所提供的思想空间得到了丰富和充实。个人的心理特征成为每个艺术家自己的出发点,他们不再将自己的思想与感受交给“同一性”,所以,人们很难期盼到潮流的产生。在风格众多的新绘画中,唐志冈的绘画属于与记忆有关,但受到非本质主义影响的那一部分。唐志冈接受着两个方向的牵引:历史的和当下的。在他的绘画中,我们可从历史与游戏的任何一个方向进行解读,在最近的作品中,唐志冈开放了他的作品出发点的可能性。

唐志冈 80—90年代的文化转型(15)捕蚊 150×180cm 1995年

那些笔触没有对何孔德致敬的影子吗?那些人的表情与成人没有了关系吗?在石头上自信地在指挥搬运石头的孩子真的没有危险了吗?那个继续站在高高的跳板上的小儿真的要跳下去吗?这所有的一切意味着:没有什么“后现代”要素可以将任何问题的上下文分离开来,唐志冈仍然想表达的是前进、高级、进步、上升的问题,就像他说的那样:“跳水是焦虑,你上去之后怎么下来?”新世纪出现的绘画承接了历史的因素,可是,只要给予改写,就有可能成为可以利用的资源。唐志冈拥有家庭发生政治上的不幸的经历,也充分体验过战争中生命遭遇的残酷性,可是,他并不认为直接表现这些东西是有意义的。所有的故事都存在着共同性,艺术家的任务就是通过感性和理性的方式表现这样的共同性:生命的可贵、危机以及意义,在具体的表现中,所谓“枯笔”、所谓“流淌的笔触”不过是对生命的问题的一种间接象征,就像画家在构图中破坏会议的严肃性一样。从90年代中期开始,唐志冈在他的作品中不断有意识地争取着幽默的可能性,最初,那些幽默很容易有具体的针对性,之后,画家渐渐地领悟了幽默的关键,他将问题的提出与对问题的悬置放在一起,让我们大家都面临着解决或不解决的决策。可是画家深深地意识到:生命到底是没有解决的,在生命最后的挣扎中,放任部分溃烂和本能,以不去解决的幽默态度来应对问题,这可能是最有力量的,通常,学者将这样的态度表述为“解构”,而唐志冈的作品对“解构”的理解是幽默和有效的。