审计质量的定量化评价指标体系研究

——以PCAOB的AQI项目为例

陈波 唐薇

审计质量的定量化评价指标体系研究

——以PCAOB的AQI项目为例

陈波 唐薇

一、引言

进入21世纪之后,以美国为发源地的两次全球性经济、金融危机引发了社会各界对于注册会计师审计质量的空前关注。监管者希望采取措施加强对审计质量的监管,但发现很难对审计质量进行准确的评价并找到审计质量低下的根源。上市公司审计委员会被赋予任命外部审计师、确定审计费用并监督审计工作的更大职责,但发现难以对不同审计师的潜在质量进行准确的比较,并以此为基础作出更为合理的审计师聘任和续约决策。会计师事务所在监管压力之下致力于改进审计质量的控制系统,但找不到着力点和突破口。

审计质量评价需要解决的一个关键问题是定性和定量评价指标的权衡与选择。FRC、IAASB采取了灵活的、原则导向的方法,其审计质量评价指标以定性指标为主。美国公众公司会计监管委员会(PCAOB)则坚持“评价指标应尽可能定量化”的原则,其于2015年发布的《审计质量指标概念公告》所列示的28个指标几乎全部为定量化指标,并且为每一指标都提供了多种可选择的计算方法。PCAOB为何致力于开发独具特色的定量化审计质量评价指标体系?其审计质量指标(Audit Quality Indicators,简称AQI)项目取得了哪些进展,面临哪些关键问题,对于我国监管者和准则制定者有何借鉴意义?这些问题构成了本文的研究主题。

二、审计质量评价指标的研究现状

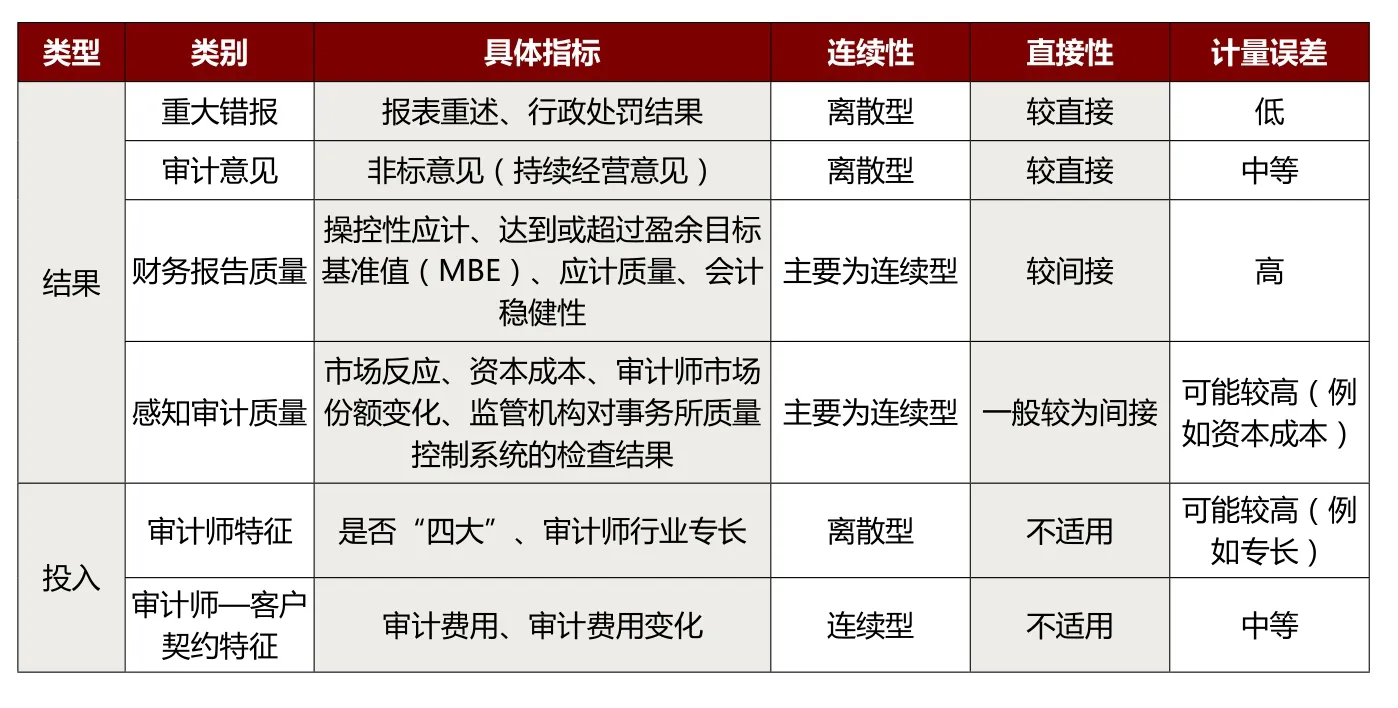

审计质量是过去十五年内审计实证研究的焦点(DeFond和Zhang,2014)。然而,对于审计质量应该如何界定仍缺乏共识,更不用说如何去衡量审计质量了(Knechel等,2013)。目前,学术界虽然已有数量不少的审计质量评价指标(DeFond和Zhang,2014)(参见表1),但这些指标大多数在性质上只是“替代指标”,只能较为间接、近似地衡量审计质量。它们大部分基于审计的结果,小部分基于审计的投入,几乎没有基于审计过程的评价指标。其中,基于审计结果的评价指标包括四类,即重大错报、审计意见、财务报告质量和感知(perceived)的审计质量;基于审计投入的指标则包括两类,审计师特征和“审计师—客户”契约特征。表1中列举的常用审计质量具体指标为15个。

目前,学术界所使用的审计质量指标各有其优缺点。例如,操控性应计、会计稳健性这样的连续型指标,能够反映审计质量的连续性特征,捕捉审计质量的微小差异(DeFond and Zhang, 2014),然而它们作为公司财务报告过程和审计过程的共同产物,用于衡量审计质量可能存在较大的偏误,特别是容易受到内生性问题的干扰。同时,由于它们本身的计量模型在理论基础和方法运用方面还存在较多的争议,进一步增大了它们作为审计质量指标的计量误差。财务报表重述、审计意见类型这样的指标,能够较为直接衡量审计质量,且计量的准确性相对较高。然而,它们均为离散型变量,只能将审计质量笼统地区分为高和低两个水平,无法揭示审计质量的微小差异。同时,报表重述、非标审计意见的数量稀少,而报表没有重述或获得标准审计意见的公司在数量上占绝大多数,将其审计质量等而视之显然不能令人满意。

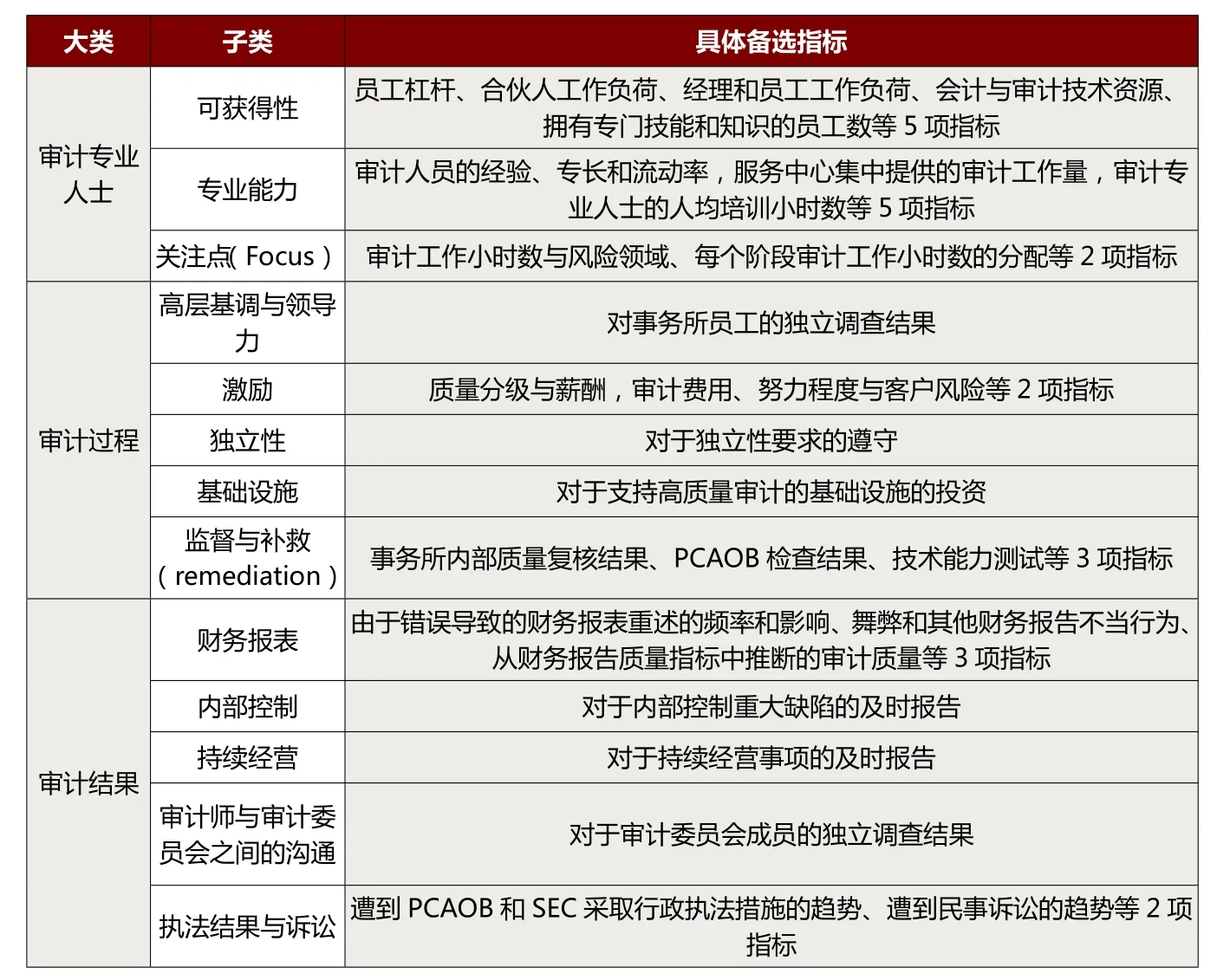

学术界开发的审计质量评价指标,适合于做大样本实证研究的需要,但难以满足实务界对于审计质量评价和管控的需求。究竟哪些因素是造成审计质量高低的根本原因,或者说是审计质量的主要驱动因素?选择哪些评价指标才能全面、准确揭示审计质量的差异,并帮助审计实务工作者更好地把握改进审计质量的着力点和突破口?这些问题才是实务界真正关心的。为了满足实务界对于审计质量评价的需求,国际审计准则制定机构,以及英国、美国、澳大利亚等发达国家的审计准则制定机构,启动了审计质量评价指标的研究项目。英国FRC于2008年2月发布的《审计质量框架》,界定了审计质量的五大驱动因素,即会计师事务所文化、审计合伙人和员工的技能与个人素质、审计过程的有效性、审计报告的可靠性与有用性、审计师控制范围之外的因素,一共26项具体指标。IAASB在2014年2月发布的《审计质量框架:创造审计质量环境的关键要素》则界定了审计质量的五大要素,即投入、过程、成果、财务报告供应链中的关键性相互影响和背景性因素;对于每一要素,IAASB均提出了相应的“属性”(即具体评价指标),对于投入、过程和成果三大要素,则分别从国家、事务所和具体业务三个层面设计评价指标。PCAOB在2015年7月发布的《审计质量指标概念公告》,界定了与审计质量有关的三大类共28项备选指标,即审计专业人士(3小类12项指标)、审计过程(5小类8项指标)和审计结果(5小类8项指标)。FRC、IAASB的审计质量指标主要是定性指标,而PCAOB的指标主要是定量化指标,后者是本文的研究重点。

三、审计质量的定性评价与定量评价

经济学家将商品和服务分成搜寻品、体验品和信任品三种基本类型,而审计服务具有典型的信任品特征(陈波,2009;Causholli和Knechel,2012)。审计服务满足界定信任品的三个条件:其一,卖方是专家,向买方推荐并提供某一专业服务;其二,买家难以评估服务是如何提供的,因而不得不依赖卖家的推荐;其三,买家难以评估专业服务执行的效果(Causholli和Knechel,2012)。作为典型的信任品,审计服务的质量具有难以观察、难以衡量、难以验证的特征(陈波,2009),对于审计服务的“买方”而言尤其如此。审计界对于审计质量的评价问题已有多年的探索,但这一问题时至今日仍未获得满意的解决方案,其根本原因是审计质量所固有的不确定性。

“不能衡量,就无法管理”是管理者长期信奉的格言(Garvin, 1993)。管理学中的目标管理和绩效评估理论认为,目标和绩效的衡量应该“能量化的量化,不能量化的质化”。PCAOB将“评价指标应尽可能定量化”作为其设计AQI的首要原则,显然受到了上述管理学理念和理论的影响。与定性评价指标相比,定量化评价指标的优点主要在于:其一,定量化指标具有更高的客观性,能够尽可能减少主观判断,尤其是价值判断的影响,使不同的评价人员可以得到合理一致的结果,从而提高审计质量评价结果的可比性;其二,定量化指标要求提供计算的方法和数据的来源,能够提高审计质量评价的可操作性;其三,定量化指标对于评价结果的精确性有着更高的要求,有利于审计学者和实务工作者探索和揭示审计投入、过程和结果之间的数量关系,进而提出更为科学合理的审计质量改进措施。

表1 学术界常用的审计质量计量指标

表2 PCAOB的审计质量指标体系

在PCAOB提出的三大类28项指标中,几乎全部为定量化指标。某些指标,例如高层基调,在FRC和IAASB的审计质量框架中,属于典型的定性指标,但PCAOB建议以“对于事务所员工的独立调查结果”为基础进行量化。PCAOB的AQI项目似乎有一种过于追求定量化的倾向,而这是值得商榷的。首先,由于审计质量的固有不确定性,试图对某些质量指标进行量化即使并非不可能,也会因为量化成本过高而缺乏经济可行性。其次,过于强调定量化,有可能导致某些对于审计质量有关键影响的定性因素被排除在指标体系之外(陈波、李鹏飞,2014),导致对于审计质量的评价不全面、不准确。例如,职业怀疑态度对于审计师识别并发现导致财务报表出现重大错报的舞弊行为具有十分重要的作用,IAASB将其作为重要的审计质量“属性”。然而,PCAOB的28项AQI中却不包括职业怀疑态度,其主要原因可能并不是职业怀疑态度不重要,而是其难以量化。最后,过于追求定量化,是一种“规则导向”的标准制定思路,有可能导致审计质量评价变成一个机械的计算过程,而不是一个恰当运用专业判断的过程。不仅如此,“规则导向”的审计质量评价指标,在具体运用中会导致一种偏重形式而忽视实质的不良倾向,而且越是明确、具体和数量化的评价指标,越容易被刻意地操纵。基于上述分析,本文认为,在审计质量指标的设计上,适宜于量化的指标自然应该量化,但难以量化的重要因素不应刻意量化,更不能排除在指标体系之外。一个好的审计质量评价指标体系,应该同时兼顾定量指标和定性指标,并实现二者的良好平衡。

四、PCAOB的审计质量定量化评价指标体系

(一)AQI项目的启动背景及研究进展

PCAOB的AQI项目受到了美国财政部任命的“审计职业咨询委员会”(Advisory Committee on the Auditing Profession,简称ACAP)的推动。ACAP之所以要求PCAOB研究审计质量指标,一是因为在2008年前后,欧盟、英国、加拿大、日本等国的监管机构提高了法定审计师信息公开披露的要求,特别是欧盟和英国要求负责上市公司审计的会计师事务所发布年度透明度报告,在其中披露有利于审计质量评价的关键性信息(陈波、梁艺敏,2011);二是安达信的倒闭引发了社会各界关于审计师选择范围缩小和审计市场有效竞争弱化的担忧,ACAP认为会计师事务所披露审计质量指标有利于促进审计市场竞争,尤其是增强规模较小的事务所与规模较大的事务所开展质量竞争的能力;三是ACAP认为市场上有关会计师事务所审计质量指标的公开信息太少,导致上市公司审计委员会和股东大会难以有效进行审计师的聘任、续约和批准决策。PCAOB将其AQI项目的目标界定为:“为公众公司审计确定一套定量化的评价指标,这些指标的一致运用能够强化关于审计的对话和理解,并改进审计质量的评价方法;同时,探索审计质量指标如何运用、由谁运用才能收到最佳效果”。PCAOB希望通过AQI项目,能够实现提高审计质量的最终目的。不难看出,AQI项目的目标和定位直接回应了ACAP的关注。

2008年10月以后,PCAOB的“常设咨询小组”(Standing Advisory Group,简称SAG)、“投资者咨询委员会”(Investor Advisory Group,简称IAG)围绕审计质量指标的相关问题进行了多次研讨(陈波、李鹏飞,2014)。2012年11月,PCAOB正式将开发审计质量指标作为2013年的优先项目。2013年5月,PCAOB公布了为SAG专题会议所准备的《审计质量指标讨论稿》(以下简称“讨论稿”),并于当年11月发布了更新后的讨论稿。在讨论稿中,PCAOB列示了按照11条筛选标准,从大约70个备选指标中挑选出的三大类(审计投入、审计过程、审计结果)共19项指标(陈波、李鹏飞,2014)。经过广泛研讨之后,PCAOB于2015年7月发布了《审计质量指标概念公告》,列示了在对讨论稿中提出的指标进行增删和修改基础上形成的三大类(审计专业人士、审计过程、审计结果)28项指标,并正式征求各界意见。

(二)PCAOB的审计质量评价指标

PCAOB为AQI的设计和选择提出了三项基本原则。第一,审计质量指标应尽可能定量化,使得大多数情形下本来只能依赖主观判断的事项,能够一致和客观地加以评价。第二,审计质量指标可以生成数据,使得用户能够据以提出关键性的问题。第三,各项指标能够作为审计质量的平衡组合加以利用并共同发挥作用,不能寄望于单个指标能够发挥决定性作用。

表2列示了PCAOB在2015年概念公告中提出的审计质量评价指标体系。从框架上来看,2015年概念公告延续了从审计投入、过程和结果三个角度界定审计质量的基本思路,但将“审计投入”改称“审计专业人士”,以强调审计投入中最为重要的人的因素。同时,对2013年讨论稿提出的19项指标进行了较大幅度的扩充和修改。入选的审计质量指标显然广泛吸收了审计实务界的观点和看法,揭示了会计师事务所内部的结构、资源和运营管理活动对于审计质量的重要影响。在资深的审计专业人士看来,PCAOB的指标体系的确捕捉到了影响审计质量的关键要素,其中不少指标(例如员工杠杆、工作负荷、员工流动率等)本身就是实务中广泛使用的事务所关键业绩指标。这一指标体系显然也考虑了学术界的相关研究成果(例如,从财务报告质量指标中推断审计质量),但其中大多数指标尚未得到学术界深入的研究和探讨。

PCAOB试图从业务层面和事务所层面为各项审计质量指标提供多种计算方法。例如,审计员工的流动率这一指标,业务层面的计算方法是各类审计员工离开事务所或被调动到事务所其他业务项目的比例,事务所层面的计算方法则是事务所各类审计员工在过去12个月内离开事务所或审计业务部门的比例。在28项指标中,有19项只能从会计师事务所取得计算所需的数据,有8项(审计结果指标)可以利用公开可获得的数据,有1项(审计师与审计委员会之间的沟通)需要对审计委员会成员进行独立调查。

(三)社会各界的看法与反应

自《审计质量指标概念公告》发布之日起到2015年12月止,PCAOB共收到47份评论信。其中,22封评论信来自会计师事务所、注册会计师行业协会和其他代表注册会计师行业的组织和个人,8封来自公司董事代表和审计委员会成员,5封来自投资者及其代表,3封来自学术界,4封来自监管者,其余5封来自上市公司管理者或管理者协会等。

从收到的评论信来看,大约74%的评论者对AQI概念公告表示支持,11%支持但有所保留,13%不支持,2%则未表明态度。对于AQI项目涉及的一些关键问题,例如谁是AQI的主要使用者、AQI信息是否应该公开披露或强制披露等,不同利益团体的看法存在较大差异。例如,70%以上的来自注册会计师行业和公司董事会的评论者认为审计委员会应该是AQI的唯一使用者,而参与评论的投资者或投资者代表则主张AQI的预期使用者应该是投资者和审计委员会。来自注册会计师行业和公司董事会的评论者有近80%认为只应该披露事务所层面的AQI或不应该公开披露AQI,但参与评论的投资者或投资者代表则有近80%主张所有的AQI均应该公开披露。对于AQI是否应该强制披露的问题,来自公司董事会的评论者只有近50%发表了看法,且全部主张AQI信息披露应该建立在自愿基础上,来自注册会计师行业并且对此问题发表了看法的评论者绝大部分反对AQI的强制披露,但参与评论的投资或投资者代表则有近80%主张应该强制披露AQI信息。

评论者对于28项备选AQI的支持程度存在较大差异。其中,支持率最高的5项指标分别是:审计人员的经验、拥有专门技能和知识的员工数、审计专业人士的人均培训小时数、事务所内部质量复核结果、PCAOB检查结果等。这些指标与审计质量的关系密切,且不涉及复杂的计量问题。反对率最高的5项指标分别是:由于错误导致的财务报表重述的频率和影响、舞弊和其他财务报告不当行为、从财务报告质量指标中推断的审计质量、对于持续经营事项的及时报告、遭到民事诉讼的趋势等。这些指标大多数涉及对于会计师事务所有严重不利影响的事项,或在计量上缺乏共识的事项(例如如何利用财务报告质量间接衡量审计质量)。由于近50%的评论者来自注册会计师行业,这些质量指标收到较多的反对意见是可以理解的。

(四)AQI项目需要解决的关键问题

PCAOB的AQI项目从2008年开始研讨和论证,迄今已历时8年多时间。即使是从2013年项目正式启动算起,也已走过了4年多时间。这充分说明,AQI对于PCAOB而言,是一个争议较多的棘手项目。直至目前,AQI项目还有若干关键问题尚未得到满意解决。

第一个问题是谁是AQI的主要预期使用者。目前,AQI的预期使用者主要包括审计委员会、会计师事务所、投资者、PCAOB和其他监管者。预期使用者不同,AQI的预期用途也不同。例如,AQI对于审计委员会的主要用途是可以帮助他们评估企业财务报表风险和审计质量,进行审计师的聘任、续约和付费决策,以及对审计师进行监督;AQI对于PCAOB的主要用途则是帮助他们制定政策和准则(例如质量控制准则)、分析审计质量高低的根源、促进对于审计质量的公共讨论和市场需求等。使用者对于AQI的信息需求不同,对于AQI具体指标的构成及信息披露要求也会不同。然而,PCAOB尚未明确AQI的主要预期使用者是谁,以及是否需要为不同的预期使用者分别制定AQI。

第二个问题是AQI是否需要公开披露和强制披露。ACAP在其最终报告中建议PCAOB研究审计质量指标的重要原因是国际组织和欧盟、英国等主要经济体的监管机构提高了会计师事务所信息公开披露的要求(陈波、梁艺敏,2011),审计质量指标被认为可以提高会计师事务所信息披露的质量,并促进事务所之间基于质量的竞争。然而,从PCAOB概念公告的意见反馈情况来看,利益相关者对于AQI信息是否需要公开披露和强制披露存在很大的意见分歧。注册会计师行业对AQI信息的公开披露和强制披露有很多的顾虑,主要是因为AQI包含了事务所内部运营和管理的敏感信息,公开披露和强制披露这些信息有可能导致诸多潜在不利后果。不仅如此,公开披露和强制披露AQI还有可能造成一种“循规蹈矩”的心态,以及刻意操纵AQI的行为。目前,较为一致的看法是可以鼓励会计师事务所自愿公开披露事务所层面的AQI。

第三个问题是现有的AQI指标是否合理和完整。PCAOB概念公告中提出的28项评价指标是从近70项潜在备选指标中筛选出来的,且大部分获得了各界反馈意见的支持。然而,由于大部分AQI在衡量审计质量上的有效性并未经过学术界的严格检验,PCAOB对哪些AQI在衡量审计质量上更有价值、28项指标数量上是否偏多、是否有重要的指标被遗漏等问题还存在较大的疑问。例如,从各界的反馈意见来看,审计师的客观性、职业怀疑和独立性被认为是审计质量的重要影响因素,但PCAOB的概念公告并没有设计相应的评价指标或所设计的指标并未充分体现这些因素的重要性。由于PCAOB坚持指标的定量化原则,那些对于审计质量有着重要影响但难以量化的因素可能被忽略或遗漏。

第四个问题是AQI应该如何利用才能发挥出最佳效果。PCAOB认为,AQI指标只有结合具体的情境加以分析才有意义。例如,较高的员工流动率意味着审计质量较高还是较低的员工流动率意味着审计质量较高?如果不结合同行业数据和历史数据,得出一个适宜的员工流动率基准值,单看某一事务所当期的员工流动率数据,无法得出有意义的分析结论。另外,PCAOB鼓励AQI的“平衡组合”观点,即应该使用一组适用的AQI指标从不同侧面衡量审计质量,才能得出较为准确和恰当的分析结论。那么,在评价审计质量时应该使用概念公告中所有的AQI,还是挑选出特定情境下最为相关的AQI?如何权衡不同AQI指标的相对重要性?这些都要求使用专业判断,并将定量指标和定性分析相结合。PCAOB针对AQI应该如何使用提出了18个有待解决的关键问题,充分说明相关事项的复杂性。

五、AQI项目的经验与借鉴意义

(一)AQI项目的经验与不足

PCAOB的AQI项目仍在进行之中,且目前仍看不到项目可以在近期完成的迹象,这充分说明PCAOB所采取的积极而慎重的态度。目前,FRC和IAASB均已提出自己的审计质量评价指标体系,但PCAOB并未采取简单的“拿来主义”思路,而是在充分考虑美国制度背景和市场环境的情况下,坚持独具特色的审计质量定量化评价思路,并为此投入大量的时间和资源进行相关的研究、讨论、组织、协调工作。PCAOB开展AQI项目的主要经验是:第一,遵循“允当程序”,确保AQI项目集思广益,充分体现和平衡社会各界的利益和看法;第二,对AQI的设计和选择,AQI的最佳利用方式,以及潜在的经济后果进行透彻、深入的研究,确保AQI项目能够取得最大的社会净收益,降低其社会成本和潜在风险;第三,为项目设定明确的目标和基本原则,从一个广泛的审计质量指标“可行集”(大约70个潜在备选指标)入手,通过层层筛选、不断修正,最终获得最为重要、最为有效、最受认可的一组AQI;第四,AQI涵盖审计的投入、过程和结果,分成事务所和具体业务两个层面,对审计质量进行全面的衡量与评价,同时对各项质量指标提供多种计算方法。

PCAOB的AQI项目也存在某些明显的不足,主要表现在:第一,过于强调定量化,导致某些对审计质量有重要影响、但难以量化的因素难以进入AQI的指标体系;第二,AQI项目主要从审计供给一方探讨审计质量的关键指标,对于审计客户的需求可能考虑不够,例如,对于审计客户而言,审计师在提供审计服务过程中对于客户需求的响应程度和速度,审计师所提建议的建设性等,是审计质量的重要维度,但AQI对此并没有体现;第三,PCAOB对AQI提出了非常高的要求,希望用一套AQI满足不同预期使用者的需求,而且获得社会各界的高度认可,这导致AQI项目进展缓慢,有可能造成过高的资源消耗,并带来项目失败的风险。也许更现实可行的思路不是“毕其功于一役”,而是分阶段逐步实现最终的目标,例如先鼓励部分会计师事务所自愿采用AQI并且公开披露相关信息,再根据AQI的实际利用情况对其进行修订和完善,然后推广到所有负责上市公司审计的会计师事务所。

(二)建立我国审计质量评价指标体系的建议

我国社会各界对于一套科学合理并得到广泛共识的审计质量评价指标体系有着强烈的需求。在我国审计市场上,价格竞争仍然是占主导地位的竞争方式,由于审计收费偏低,许多事务所不得不以牺牲审计质量为代价勉强维持生存。为了解决这一问题,必须培育对于高质量审计服务的需求,并为审计服务的供给者提供审计质量差异的信号传递工具,为审计服务的需求者提供评判审计质量高低的必要信息。以政府主管部门推动的审计招投标为例,尽管财政部于2006年和2010年分别发布了《委托会计师事务所审计招标规范》和《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法(试行)》,强调招标评价标准中报价因素不得超过20%权重,但实际招标过程中仍然存在偏重报价因素而忽视质量因素的情况。造成这一现象的重要原因之一,就是缺乏一套公认的审计质量指标评价体系,投标方难以对自身的质量优势进行充分的说明,招标方难以对投标方的潜在质量差异进行有效的区分。

借鉴PCAOB的AQI项目经验,建议中国注册会计师协会加强对于审计质量评价指标的研究和开发工作。其一,审计质量指标体系应该有一个合理的框架,涵盖审计投入、过程和结果,并从审计供给和审计需求两个角度、事务所和具体业务两个层面提炼出影响审计质量的关键因素。其二,审计质量指标体系应该兼顾定量指标与定性指标,定量指标应说明计算方法和数据来源,定性指标应清晰准确界定指标的内涵与内容,对于如何利用评价指标提供详细具体的说明。其三,审计质量指标体系应该充分反映我国的制度背景和市场环境,满足预期使用者对于审计质量指标体系的需求。例如,由于我国本土大所近些年通过频繁合并而实现了规模的迅速扩张,但由于合并之后整合力度不够,出现了共用品牌但仍“分灶吃饭”的情况。考虑到这一特殊国情,我国的审计质量评价指标有必要考虑总所对分所的治理水平(王春飞等,2016)和事务所的一体化程度(陈波、李鹏飞,2014),例如可以用事务所集中核算的业务收入与业务总收入的比例作为一体化程度的衡量指标。其四,审计质量指标的开发工作应遵循“允当程序”,集思广益,为社会各界提供充分发表意见的便利途径,并使预期使用者的需求和利益得到恰当的平衡。其五,将审计质量评价指标体系作为一个长期项目,确定明确合理的最终目标和阶段性目标,在实践中总结经验和不足,实现审计质量评价指标的动态调整和更新完善。最后,建立相关的配套制度,包括会计师事务所的信息公开披露制度,审计质量指标信息披露质量的保障机制,特别是对故意披露虚假或误导性信息的问责机制。

作者单位:中南财经政法大学会计学院

1.陈波. 注册会计师行业管制制度及其变迁研究.中国社会科学出版社. 2009

2.陈波,李鹏飞.审计质量框架制定的国际实务进展及启示.中国注册会计师. 2014(8)

3.陈波,梁艺敏. “四大”英国成员所2009年度透明度报告分析.中国注册会计师. 2011(3)

4.王春飞,吴溪,曾铁兵. 会计师事务所总分所治理与分所首次业务承接——基于中国注册会计师协会报备数据的分析. 会计研究. 2016(3)

5.Causholli, M. and W.R. Knechel. An examination of the credence attributes of an audit. Accounting Horizons, 2012, 26(4): 631-656.

6.DeFond, M. and J. Zhang. A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics,2014, 58: 275–326.

7.Federation of European Accountants. Overview of audit quality indicators initiatives. http:// www.accountancyeurope.eu, 2015.

8.Financial Reporting Council. The audit quality framework. http://www.frc.org.uk, 2008.

9.Garvin, D. A. Building a learning organization. Havard Business Review, 1993, 71(4): 78-91.

10.International Auditing and Assurance Standards Board. A framework for audit quality: Key elements that create an environment for audit quality. http://www.iaasb.org, 2014.

11.Knechel, W. R., G. V. Krishnan, M. Pevzner, L.B. Shefchik and U.K. Velury..Audit quality: Insights from the academic literature. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 2013, 32(Supplement 1):385-421.

12.Public Companies Oversight Board. 2015. Concept release on audit quality indicators. Http://www.pcaobus.org, 2015.

——基于“关系”的视角