临床医务人员选择性就医行为分析

雷芳, 陈渊青, 罗红, 郑颖, 叶宜根

·卫生服务评价·

临床医务人员选择性就医行为分析

雷芳1, 陈渊青1, 罗红1, 郑颖2, 叶宜根1

目的 研究临床医务人员选择性就医行为及影响因素。方法 采用自行编制的调查问卷,对894名临床医务人员进行问卷调查。结果 依据疾病严重程度,归纳出临床医务人员“是否就医”的6个个人影响因素和“就医机构选择”的7个医院影响因素。结论 临床医务人员就医行为受个人因素和医院因素影响,对医疗体制改革和社会群体就医行为具有指导意义。

临床医务人员; 选择性; 就医行为

就医行为是指人们在有病感或者产生某种症状时寻求医疗帮助的社会行动,是一种复杂的心理和行为[1]。就其实质来讲,就医行为实际上是医疗服务利用的行为[2]。临床医务人员作为医疗服务实施的主体,掌握丰富的医学知识,熟悉就诊流程,了解医院内部运行状况。当临床医务人员由医疗服务实施的主体转变为客体时,其角色及心理功能、社会功能发生转变。调查临床医务人员的就医行为,以临床医务人员的身份从患者的角度去审查医疗服务利用的各个环节,分析影响其选择性就医行为的医院因素和个人因素,为发展公共卫生医疗服务提供依据和思路,对于当前医疗体制改革和医疗服务需求的深入探究具有积极意义。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用随机数字法抽取2015年1月湖北省某三级甲等综合医院、某三级专科医院、某二级社区医院、某二级民营医院4所医院的临床医务人员900名,占4所医院临床医务人员总人数约20%。调查问卷发放900份,回收900份,回收率为100%,其中有效问卷894份,有效率为99.3%。

1.2 研究方法

采用自行编制的临床医务人员选择性就医行为调查问卷,经过预调查的信、效度评价修改合格后,由经过培训的调查人员,在医院人事部门的协助下进行调查表的发放、填写、回收。调查内容包含一般情况(如性别、年龄、岗位、文化程度、婚姻状况、健康状况)的评价及医疗费用支付方式等,以及医疗行为(如在身体不适时的行为、选择医疗机构的依据行为)和影响因素。

1.3 健康状况评价分级

健康状况分为3个等级:一级——健康状况差:有影响生活质量的疾病现病史、既往史或手术史;二级——健康状况一般:无现病史,有疾病既往史或手术史,但是不影响生活质量;三级——健康状况好:无现病史、疾病既往史或手术史。

1.4 统计学处理

调查资料经审查后输入Excel 2007建库,SAS 6.12进行统计学处理,针对不同数据类型进行描述性统计分析,然后进行推断性分析。以临床医务人员患病后是否就医为因变量(就医=0,未就医=1),以性别、年龄、岗位、科室、文化程度、婚姻状况、既往健康状况、医疗支付方式、患病严重程度等为自变量,进行多因素Logistic回归分析,建立个人因素与是否就医的模型。以临床医务人员患病后是否选择该机构就医为因变量(不选择就医=0,选择就医=1),以医疗技术、医疗设备、医疗环境、医疗服务、医疗价格、地理距离、就医流程等为自变量,进行多因素Logistic回归分析,建立医院因素与选择何种医院就医的模型。检验水准α=0.05。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

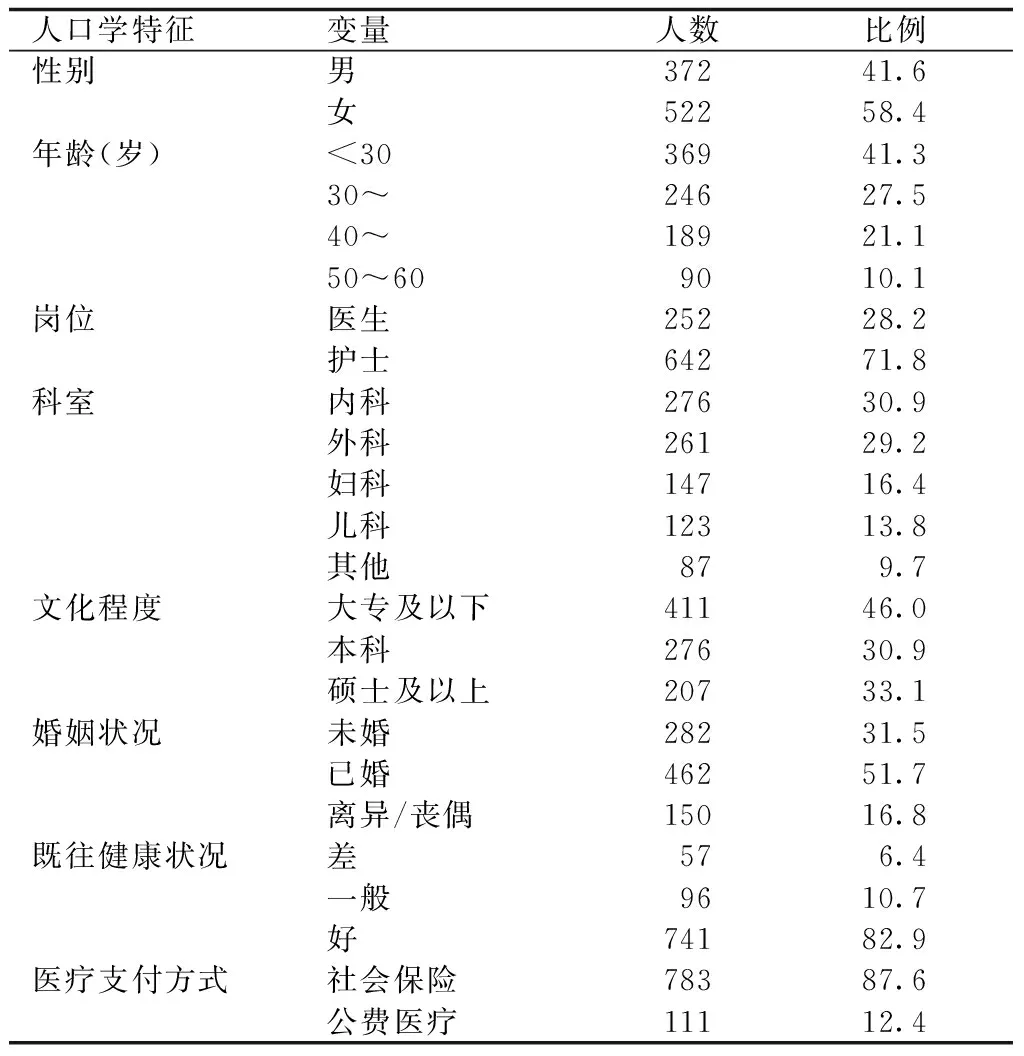

调查对象中,男性372人(41.6%),女性522人(58.4%);年龄<30岁者占41.3%;医生252人(28.2%),护士642人(71.8%);调查对象所属科室以内科和外科为主,占60.1%;婚姻状况中,以已婚为主,占51.7%;健康状况为较好或好的调查对象占82.9%;医疗支付方式以社会保险为主,占87.6%,公费医疗占12.4%。见表1。

表1 临床医务人员的一般情况 n,%

2.2 调查对象的选择性就医行为

患轻症时,70.8%的临床医务人员首选药店自购药物,多休息多喝水等非就医方式治疗,29.2%的临床医务人员选择就医治疗。患重症时,73.8%的临床医务人员首选综合医院就医,26.2%的临床医务人员选择其他医院就医。见表2。

2.3 就医行为的影响因素

Logistic回归分析结果显示,性别、年龄、文化程度、婚姻状况、既往健康状况、医疗费用支付情况是医务人员选择性就医行为的影响因素。临床医务人员中,男性(OR=1.665)、年龄更小(OR=1.134)、文化程度更高(OR=1.456)、离异/丧偶(OR=1.327)、既往健康状况好(OR=1.457)、医疗支付方式为社会保险(OR=1.893)时,更倾向于患病不去就医。见表3。

表2 临床医务人员患病时的首选措施 n,%

表3 医务人员就医行为影响因素

2.4 就医机构选择的首要因素

患轻症就医时,261名就医临床医务人员中,58.6%考虑的首要因素为就医流程简捷,23.0%考虑的是地理优势,再次是医疗环境(9.2%)、医疗服务(4.6%)、医疗技术(2.3%)和医疗设备(2.3%)。

患重症就医时,432名(48.3%)临床医务人员首要考虑的因素是医疗技术,首要考虑医疗设备的有135人(15.1%),14.8%首要考虑的为医疗环境,其次为医疗服务(9.7 %)、地理优势(10.1%)、价格优势(1.3%)和就医流程(0.7%)。

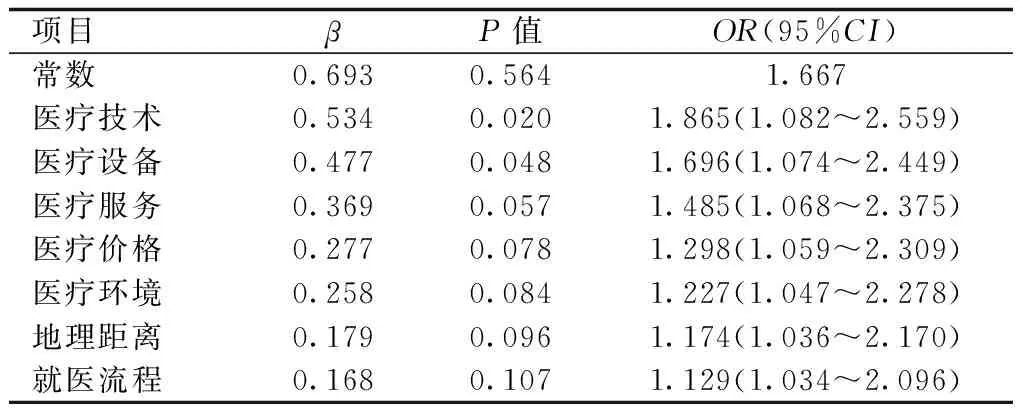

Logistic回归分析结果显示,医疗技术、医疗设备、医疗环境、医疗服务、医疗价格、地理距离、就医流程是医务人员就医机构选择的影响因素。医疗技术好(OR=1.865)、医疗设备好(OR=1.696)、医疗服好(OR=1.485)、医疗价格便宜(OR=1.298)、医疗环境优(OR=1.227)、地理距离近(OR=1.174)、就医流程简捷(OR=1.129)时,更倾向于患病选择该机构就医。并且医疗技术、医疗设备、医疗服务是主要影响因素(OR相对大)。见表4。

表4 医务人员就医机构选择的影响因素

3 讨论

健康询问调查(health interview survey)是卫生服务研究的重要手段,是从需方的角度研究卫生服务需要、需求利用以及影响因素等[2-3]。Tsai等[4]发现,医务人员的身心健康程度直接影响着医疗服务质量及和谐医患关系的建立。调查研究临床医务人员的就医行为,关注其身心健康,有利于提高医疗服务质量,针对性地改善医院管理,有利于医患关系和谐发展。

3.1 疾病严重程度与就医行为

临床医务人员就医时,往往依据病情的轻重而采取不同的策略。①患感冒等轻症时,多倾向于采取非就医方式解决;患重症时,才会选择综合医院就医。该行为与临床医务人员具有丰富的医学专业素养,对疾病具有敏锐的行业分析能力,其就医行为趋于理性有关。②临床医务人员患轻症和患重症时选择医院就医考虑的首选因素有所差别。患轻症就医时,医务人员首选就医流程简捷、离家近的医院;患重症时首选医疗技术好、医疗设备优的医院。该选择性就医行为避免了盲目择医的弊端,节省了就医时间和医疗资源,为普通群众就医时普遍存在的“大病小病都挂专家号,轻症重症都去大型医院”等误区具有指导意义。

3.2 个人因素与就医行为

临床医务人员中,女性、年龄大、文化程度低者更倾向于患病就医。该结论与既往研究结果一致,文献显示,社会生活中性别角色的不平等可能影响妇女的就医行为及其获得医疗服务的公平性[5]。在对加拿大男女性医疗服务利用的研究中发现,女性寻求家庭医生帮助次数是男性的2倍[6]。而高广颖等[7]在年龄是如何影响人们就医行为的研究中发现,不同年龄组对个人账户的使用态度各不相同。且在荷兰进行的7 076样本医疗服务的12个月追踪调查中发现,人们学历越高对初级保健的利用越少,而对心理治疗服务利用的越多[8]。年龄、文化状况在一定程度上反映了个人认知、社会阅历、经济地位及对医疗机构的要求。年龄增大、身体退化、疾病增多、寻求医疗行为自然增多。文化程度越高,获取疾病信息的渠道和能力越高,对自身疾病的认识能力越强,寻求医疗支持的行为降低。并且结果显示,已婚、健康状况差、公费医疗者更倾向于患病就医。其原因在于婚姻状况反映了个人家庭因素,与家庭成员的联系、照顾关系、经济关系共同影响其就医行为的选择;既往健康状况通过直接影响疾病认知、态度而对其选择性就医行为有所影响;医疗费用支付方式决定了临床医务人员就医费用开销情况,直接影响其经济状况,决定其就医行为。

3.3 医院因素与就医行为

临床医务人员患病选择就医时,注重选择医疗技术、医疗设备、医疗服务较好的医疗机构,并且选择综合医院就诊者最多。其原因在于综合医院医疗服务门类齐全,专业技术队伍训练有素,且基础设施较好,医疗设备齐全先进,医疗服务直接成本相对较低,并且积累了良好的社会知名度、美誉度和公众形象[9],其身份的特殊性以及医疗技术、设备的先进性成为临床医务人员选择医疗机构就医的决定因素。

3.4 建议

国内外医疗卫生服务研究表明对人群就医行为选择的影响是多方面的,其中公认的主要影响因素包括就诊者年龄、医疗保健制度、距离不同医疗机构的远近、家庭收入水平、患者的人口社会学特征与疾病特征(病种与疾病严重程度)等[10]。此外,群体及媒介等因素间接影响临床医务人员的选择性就医行为[11]。

通过分析影响临床医务人员选择性就医行为的医院因素和个人因素及政府完善社会保障体系,构建多层次的医疗保障系统,控制医疗费用快速上涨;医疗机构加强医务人员知识、技能培训,继续推行住院医师规培制度;医院管理部门引进先进医疗设备,改善医疗环境,简化就医流程的方式,保证社会群体就医行为的多样性和高效性。同时,通过广泛的健康促进和健康教育,推进社会群体采取科学合理的就医行为,改善社会风气和人口素质,能有效地控制医疗卫生服务需要的增加。

[1] Cockerham WC.医学社会学[M].北京:华夏出版社,2000.

[2] 龚幼龙.卫生服务研究[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[3] Dupuits FM,Hasman A,Pop P.Computer-based assistance in family medicine[J].Comput Methods Programs Biomed,1998,55(1):39-50.

[4] Tsai YC,Liu CH.Factors and symptoms associated with work stress and health-promoting lifestyles among hospital staff:a pilot study in Taiwan[J].BMC Health Serv Res,2012,12(12):199.

[5] Diwan VK,Thorson A,Winkvist A.Gender and Tuberculosis[R].Nordic:School of Public Health,1998.

[6] Kazanjian A,Morettin D,Cho R.Health care utilization by Canadian women[J].BMC Womens Health,2004,4(suppl 1):33.

[7] 高广颖,刘国祥,马一,等.不同年龄城镇职工医改前后医疗需求行为的研究[J].卫生经济研究,2002(3):8-10.

[8] Have MT,Oldehinkel A,Vollebergh W,et al.Does educational background explain inequalities in care service use for mental health problems in the Dutch general population?[J].Acta Psychiatr Scand,2003,107(3):178-187.

[9] 李莉,李建涛,郑建中.大型公立医院现状及其SWOT分析[J].中国农村卫生事业管理,2010,30(6):445-447.

[10] 张宇,张鹭鹭,欧崇阳,等.我国农村人群就医行为影响因素分析[J].解放军医院管理杂志,2009,16(5):414-417.

[11] 张春瑜,李天庆.大型综合性医院患者就医行为影响因素分析[J].卫生经济研究,2009(10):32-33.

Investigation of the Clinical Medical Staff's Selective Medical Care Seeking Behavior

LEI Fang,CHEN Yuanqing,LUO Hong,et al.

Maternal and Child Health Hospital of Futian District in Shenzhen,Nanhua University,Shenzhen,518045,China

Objectives To study the clinical medical staff's selective medical care seeking behavior and influence factors.Methods The clinical medical staff selective medical care seeking behaviors were analyzed quantitatively by questionnaire.Results According to the severity of diseases,six personal influence factors were induced related to the medical staff's“whether to go to a doctor”behavior.Seven hospital influence factors were induced related to the medical staff's“medical institution choice”behavior.Conclusions Clinical medical staff's medical care seeking behavior was influenced by personal factors and hospital factors.It has guiding significance on the medical system reform and the medical behavior of the community.

Clinical medical staff; Selective; Medical care seeking behavior

1南华大学附属深圳市福田区妇幼保健院,广东深圳,5180452重庆市卫生和计划生育委员会,重庆,401147 【通讯作者】 陈渊青

R192.3

A

10.3969/j.issn.1673-5625.2017.02.026

2016-05-12)(本文编辑 杨婷婷)