月上榕梢头

陈子铭

白白的月亮薄薄地挂在浦头大庙前的榕梢头,蝉鸣声迟迟不肯退去,附近的法因寺已敲了三遍鼓,鼓声就在河上飘,暮光慢慢淹没了浦头港。

河对岸是一整溜的酒馆歌厅,斑斓的灯光在水里映着。河这边则是一整排的庙宇,杨柳低垂,没有风的迹象。

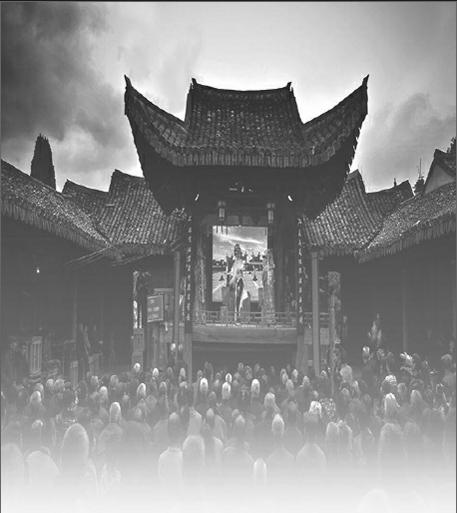

浦头大庙前搭着戏台,这帝君庙建在宋朝,香火颇盛,海峡那边也常有人来。今晚庙里庙外灯火通明,红红的灯笼在夜色里泊着,干净美好。

浦头港曾经是名动东南亚的商业巨镇,现在已完全淹没在城市的高楼里,千帆云集的盛况不再,连当日推动“五篷船”一路前行的风,也变得松松垮垮的。

但是浦头港的庙宇,仍然保留着宋明以来的模样,尽管供奉庙宇神明的角落(村社)早已融解成城市一部分,复被新的行政区划切割散去,但是,6座古早时留下来的庙宇,维系着浦头十余个村社的精神关联。来自村社的“尪头家”,在节日来临时,会坐到一起,商量着怎么把这社日办得热热闹闹的,遇事不能决,就用杯珓请示神明。

农历五月十三是帝君(关帝)生日,按古早例,大庙会为社里百姓请来戏班,戏资已经由那些还愿的人认了。这样的戏,会演几场甚至十几场,今年,将从十二演到十九。

时间快7点了,天气异常闷热,早已搭好的戏棚灯火通明,乐工在调试管弦,演员们在台前台后进进出出。

今年,大庙请的是芳苑芗剧团,这个剧团就驻在大庙边上十几步远的东岗庙,彼此间很熟悉。芳苑芗剧团自搬到这儿,便为附近的庙宇演戏,算起来已经十几年时间了。

7时许,庙前大埕陆陆续续坐满了人,多是中老年人,有的还带着孩子,一些年轻女子坐里头,有些显眼。

今天在自家门口演戏,戏棚下捧场的都是十几年的邻居,出戏资的,自然也是行了好运的人。所以,台前台后的,都不敢懈怠,团长张丽君在棚下坐着,不时和来来往往的人打个招呼。

正式演出前,惯例先演三场戏,用行话讲叫“三出头”。这“三出头”分别是《八仙给王母祝寿》《狄仁杰跳加冠》和《送子下凡》。按规矩,这是给神看的戏。“三出头”结束后,正式上演的戏,才是给人看的。庙会请戏时,除了戏资,这“三出头”是另外要给打赏的,因为彩头好。赏钱由头家和团员分了去,或四六开,或五五开,并无定制。

平日里演“三出头”,十几二十分钟就可以了事。今晚这“三出头”是大“三出头”,单一个《八仙给王母娘娘拜寿》,二十几个演员齐上场,足足演了近一个小时。说是给神看的,其实是在神面前说人的好话。好话一箩筐,把人也说得心花怒放,赏钱也就不低。

接下来正式上演的叫《毛孩报恩》,讲的是一个男孩出世时因为一身白毛被误认为妖孽遭到遗弃,被狐王收养长大后重归人的世界的故事。

這个故事说是从海峡对岸传过来的,但也有人说小时候好像听说过戏里的故事。不管怎么说,故事到了他们剧团,大家伙儿凑一起,你一言我一语,编出许多曲折的情节出来。

在中国人的文化传统里,人与狐保持着奇怪的共生关系。狐是人世间许多神秘事件的始作俑者,它们狡黠、敏捷,充满魅力而性格多变,因为十分迎合人在自己世界里的某些隐秘欲望而在文学叙事中广泛使用。

这个晚上,那个被人遗弃被狐养大的孩子为回归人的世界做出了巨大的努力。他被仙界所追杀,葛府小姐的救助成为他日后报恩的理由,他的报恩以及与报恩对象的两情相悦成为他回归的关键性环节。如果不是因为报恩,他的情感一时半会儿还擦不出火花;如果不是因为爱情,他为回归所做的一切努力便没有任何意义。神仙们为这个叫胡伟冠的孩子是人是妖分成两派斗智斗勇,当济公和吕洞宾两个神界的不老偶像最终达成和解时,故事达到高潮。编剧为一个没有悬念的结局编造了许多离奇的情节,这使一个老掉牙的故事有了些新意。

这个剧的导演叫苏宗文,漳州艺校第一届毕业生,毕业后进了实验剧团,成了领国家工资的编导。现代戏剧《龙江颂》就是改编自他和同事们的作品。《龙江颂》发生的地点在九龙江上,讲的是龙江人人定胜天的故事。当初在芗剧团表演时,叫《碧水赞》,在华东六省一市文艺调演中获得空前成功,让上边的人看中,编成京剧《龙江颂》,成了八个样板戏之一,这是后话。尽管是特殊年代的产物,却给九龙江人留下深深的印痕。今天中老年人还常提起这件事,这是苏宗文事业的高峰时期。苏宗文所在剧团后来解散,他被分配到工厂。“文革”结束时,政府打算在宣传上做些事,又把原先一班演员收拢起来。20世纪80年代,他从剧团副团长岗位离开,开始出来闯荡。现在他在团里编戏导戏,是姨子的帮手。

张丽君本是厦门人,50年代初,还是小姑娘时,漳州的笋仔班到厦门演出,就在她家对面,她便跟了过来,在漳州一待就是60年。“文革”时剧团解散,分散后到工厂,她便是从那儿退休的。退休后闲来无事,便出来把旧日的姐妹朋友拉在一起,成立了这个剧团,时间一晃又过了二十几年。

岁月在张丽君脸上留下了刻痕,曾经光彩照人的小生,现在已是古稀老人。张丽君说话干脆直接,嗓音沙哑,举手投足决不拖泥带水。所有的这一切似乎都在告诉来访者,这是她的剧团,承载着盛年的梦想以及值得独自品味的苦乐。

芳苑这些年口碑一直不错,拿了几个省级奖。因为是商业剧团,并不常登大雅之堂,但每隔几年组织一场戏参赛,总是能拿奖的,这也是老剧团演员的一种情结。2014年厦门卫视年度“十佳民间剧团”评选,在厦门广电中心400平方米的演播大厅里,芳苑做了对他们来说是完美的表演,获得了十佳。厦漳泉三地十佳漳州占了一半。漳州电视台也曾为他们录制了剧目,拿到电视里头放,收视率还可以,观众多是老人,所以这个档期的广告倒没多少。

这么多年下来,芳苑积攒了不少人气,有些戏众也是从他们年轻时一路看下来的,尽管这样的人已寥寥无几,观众年龄也一直老化。不仅演员遇到传承问题,观众也是。人们守着电视看美剧、看韩剧,关心娱乐八卦和奇葩新闻,但是,芗剧的观众,仍有一个稳定群体。尽管那些古装戏要表达的内容多少有些老掉牙,但是人们看戏的心情,就像那早已名实不符的浦头港,没了码头,没了船,没了村庄,但是曾经有的,总仍还以某种形式传下去,哪怕只是精神层面的。

演员靠戏吃饭,但是人们知道,人气如露水,说没了就没了。在山间,上千人看戏的场面还是有的,村民有时也愿意翻过山去邻村看一出戏。但是在城市,情形便不太一样,戏演着演着,便人影寥落了,看戏的有时只剩下神明。

为了让戏做得好看,团里得下功夫。因为水平高,在当地有了名气,请的人多了,这就使剧团可以维持较大的规模,演员乐师队伍相对稳定,有三十几个人来自漳州、龙海、漳浦、厦门。每年200场演出,可以维持比较稳定的收入,演出质量也有保证。这些演员,都是十几、二十几岁的年轻人,因为年轻,扮相好,挺受欢迎。

但是也因为如此,流动较大,团员进进出出的,如过眼云烟一般。有些女孩子,刚能撑场子,找个好人家,嫁人了,便不再来了;也有些进了当地剧团,拿事业单位工资,自然也走了。作为商业表演,有两件是头家要特别考虑的,一是想法子让观众喜欢,二是想法子让演员满意。观众喜欢才有市场,演员满意才有好戏,两者其实是一码事。

观众戏看多了,口味开始有些刁,所以加入些现代元素。背景不是传统的布幕,而是LED。团长说是花十几万元从广东买来的,图像清晰漂亮,程序是由一个刚完成硕士学业、打算去美国读书的孩子完成的。戏剧上演时,一个年轻的小生坐在台下,守着两笔记本电脑,根据剧情变化轻点屏幕,一台笔记本管背景,一台笔记本管唱词。灯光师在旁边布光,招式也专业。几个十几二十几岁的年轻演员穿着戏装闲着坐在树下,等着上场,闲闲地刷着手机视频,见团长陪客人过来,都抬起头笑笑,又埋头做自己的事。其中一个小孩,刚回去参加中考回来,正等着公布成绩。舞台一侧,是九人乐队,分文武坐着。乐师们使用的多是传统乐器,边上年轻的则拉着大提琴。张丽君说,有时还加入长笛、黑管、扬琴等,乐队演奏起来也就多了些气势。

好戏得有好演员。要留住好演员,工资是要素。大家都要讨生活,并不容易。演员的薪酬是背靠背,除了团长,谁也不知道别人的情况,这是规矩,大家都懂。工资以日计,100多元到数百元不等,推算出来,刚入团的孩子,生活大抵够用,想买个“苹果”什么的,也不是问题。当红的,待遇会高一些,也能养家。团里帮大家交了社保、医保,费用从工资里扣除,所以也安心。

留演员得留心。演出是辛苦的,原先在政府的剧团上班,演出都是在剧场。后来办民间剧团,做商业演出,一年到头走村串巷,演的是“草台戏”,住的是寺庙,风餐露宿,自不必说。顾好大伙儿,心才不散。

食宿由团里提供,大家平日吃住在一起,这两年条件好了许多。剧团在浦头大庙边上东岗庙找了个地方,排戏就在庙前凉亭。住宿在庙里厢房,一边房间住男演员,一边房间住女演员。是夫妻的,加搭个帐篷。习惯了,也就不尴尬。离家近的,演完戏就回家。家远的,就住了下来。虽将就些,但一群人在一起,说说笑笑,大抵时间便过得很快。

买菜做饭要自己来,菜金团里出,有些自助的意思。日子虽然辛苦,但是时间长了,也有的乐。演出空隙,大家聊聊天、喝喝茶,有时连妆都不卸。二三十年间,就这么过了。

节日里,不回家的演员,团里会另外安排伙食,端午粽子、中秋月饼、冬至汤圆、除夕围炉,积攒起家庭气氛。那些离团的演员,嫁人的、跳槽的,有时还会回来,看看老同事,吃吃年夜饭,说说以前的日子,也挺开心,仿佛剧团的一切都值得留念,不仅仅是岁月。

这几年下来,从芳苑出去的演员,有5个当了别的剧团的团长,这是件值得骄傲的事。

张丽君和她的演员们日复一日地穿梭在神界、鬼界与人界之间,不管戏的内容是荒诞的还是美好的,曲终人散,所有的人总得回归到现实中来。

商业剧团演出,讲的是效益,效益不行,剧团说垮就垮。偌大的一个班子,养起来不容易,一场戏6000元够本,7000元略有盈余。同行压价的事时有发生,这时候,控制成本便很重要。团里有时候会把利益和风险分摊一部分出去。演员出行车辆,是演员自己购置的,团里根据公里数给钱。团里想配备两部道具车,团长和下面的人商量,便有人回家去一合计,一年200多场戏,来来回回算下來,几年可以收回成本,几年可以产生利润,便承接了下来。

团员的利益和团里绑到一起,工作自然同心,团员的管理也显得自觉。揽业务、谈价、编戏、导演、演出、音乐、灯光、道具……一个流程下来,演员们配合得很默契,并不需要团长操太多心.别看大家在演出空隙闲闲散散地坐着,该怎么做大家知道。

今晚表演,团长的妹妹也在场。妹妹叫张丽凤,两姐妹在新加坡出生,随父亲回来探亲,适逢国民党败退,海路断绝,便留了下来。20世纪50年代初,张丽君跟着笋仔班来了漳州,成了团里的小生,随后在集美中学念书的妹妹张丽凤到漳州看姐姐,剧团领导很喜欢,也动员留了下来,成了团里小旦,两姐妹在舞台一唱一和,成了令人欢喜的姐妹花。后来,剧团解散,姐姐到工厂,妹妹便到漳州艺校当老师,直到退休。

张丽凤说戏时滔滔不绝,思路清晰,颇有职业素养。她的先生就是团里导演苏宗文。说起来,这一家子,是漳州芗剧发展的见证人。

歌仔民间性强,有演员自由发挥的传统,现在走正规路线,但演出时间排得挺紧,一年有三分之二时间在外奔波,编戏、排戏并不多,戏演得好不好在个人悟性,有时几个人聊着聊着就完成情节设计,再由其中一人用笔记下来,接下来大家凑在凉亭里排练一下,就可以登台演出了。

演员们也知道,人生如戏,生活没戏文里说的那么美好,但也不会太糟。有时需要认真,有时说说就过去了,就像他们排的戏一样,这并不意味着就不能打动观众。

张丽君做演艺60多年,干了30年剧团,辛苦奔波练成好的身子骨,但谁来接班只是时间问题,毕竟岁月不饶人。三个孩子各有各的事业,不会再来从事老一辈的事业。剧团做到这个水平,并不容易,而这么个摊子,几十个人吃饭,大意不得。张丽君轻松地说这些事时,她所面临的事情好像并不轻松。

今晚的舞台上故事一如既往地迎来一个大团圆式的结局,就像每天在市井、乡村上演的那样。在济公这个神界不老的偶像的帮助下,狐孩胡伟冠和他所爱的人携手走向他们的美好生活。故事结束时引来满场喝彩,对于那些经历过坎坷人生但也曾经憧憬过爱情的平民百姓而言,一场青涩的梦想剧是免于精神困顿的一副良方,这值得他们花费一个晚上的时间,在一个热气蒸腾的大埕与一班熟悉和不熟悉的人共同完成一场情思体验,就象像他们又回到青春年少时一样。

10点多,戏演完了,观众也散了,演员们收拢了箱柜,聊着天回去梳洗睡觉,灯光师把灯也熄了。这时,对岸的酒馆的灯光还映在水里,榕梢头的月亮也分外明亮起来。

责任编辑 林 芝