中华绒螯蟹家系规模化构建初探

邓燕飞,夏爱军,潘建林,李跃华,柏如发,朱清顺

(1.江苏省淡水水产研究所,江苏 南京 210017;2.江苏省农业种质资源保护与利用平台,江苏 南京 210014)

中华绒螯蟹家系规模化构建初探

邓燕飞1,2,夏爱军1,潘建林1,李跃华1,柏如发1,朱清顺1

(1.江苏省淡水水产研究所,江苏 南京 210017;2.江苏省农业种质资源保护与利用平台,江苏 南京 210014)

从中华绒螯蟹苏南养殖群体、长江干流野生群体和苏北里下河养殖群体中选择100组大规格亲蟹(雌蟹175 g以上,雄蟹250 g以上),进行家系规模化构建,成功定向构建家系169个,其中全同胞家系25个,半同胞家系144个,家系构建成功率84.5%,选择40个发育良好的家系进行育苗,最终获得23个家系蟹苗。

中华绒螯蟹;大规格;家系规模化构建

中华绒螯蟹俗称河蟹,目前河蟹产业年产值已超500亿,已成为我国重要的水产支柱产业[1]。河蟹种质混杂和退化严重已是不争的事实[2-3],积极开展河蟹遗传育种工作,选育出优质高产抗逆性强的新品种,实现保护优质种质资源和满足生产上的良种需要,以确保我国河蟹产业可持续发展[4-7]。家系选育是一种有效的遗传育种手段,目前已成功运用于中国对虾、罗氏沼虾等甲壳动物新品种选育[8-9],长江水系、辽河水系河蟹已开展家系选育[10-14],笔者基于2008年成功突破长江水系大规格河蟹家系土池定向构建,2012年分别选择来源不同的长江水系河蟹,探索大规格河蟹的家系规模化构建,至2013年2月26日,总计成功定向构建家系169个,其中全同胞家系25个,半同胞家系144个,家系构建成功率84.5%,选择其中40个胚胎发育良好的家系进行育苗,最终获得23家系蟹苗。现将大规格亲蟹规模化家系构建进行总结,为今后开展河蟹遗传育种提供新的遗传材料和技术积累。

1 材料与方法

1.1 亲蟹的选择和标记

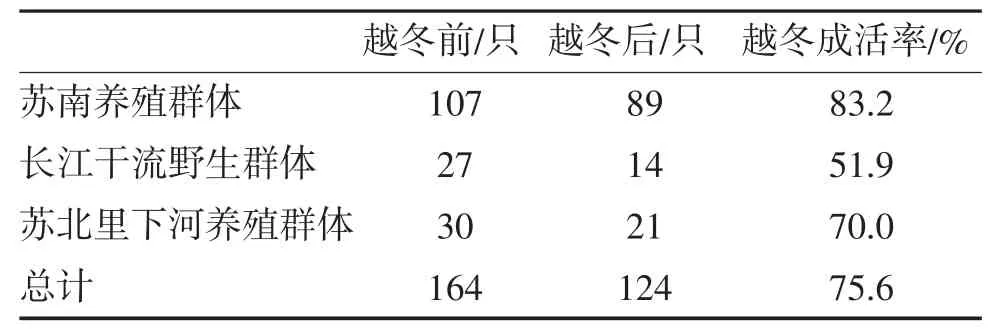

2012年11 月,外部形态特征参照GB/T 19783-2005中华绒螯蟹,从长江水系河蟹苏南养殖群体、长江干流野生群体和苏北里下河养殖群体中,选择体质健壮、无病无伤、性腺发育良好的大规格河蟹作为家系构建的亲蟹,雌蟹175 g以上,雄蟹250 g以上,雌雄比例2∶1(见表1)。用扎带穿过印有字母和数字的白皮管固定在河蟹螯足基部,对不同来源的亲蟹进行物理标记。

1.2 家系构建设施

定制特殊的连体长网箱作为家系构建设施,网箱设计为两行,每行各50个,计100个网箱隔间(规格0.6 m×0.6 m×1.5 m),每个网箱隔间设有独立的箱盖。长网箱用竹竿和铁丝固定架设于面积为2×667 m2的土池中部,网箱底部用砖块固定与池底相接。

表1 2012年构建长江水系河蟹家系亲蟹来源情况

1.3 家系规模化构建

亲蟹入池前7 d,往土池注入0.5 m深、用80目筛绢过滤的盐度为22左右的海水,用50 g/m2含有效氯30%左右的漂白粉进行消毒。亲蟹经20 g/m3甲醛消毒30 min后,各群体内亲蟹按♀∶♂=2∶1进行配组,做好配组记录,将每组亲蟹放入网箱隔间中,进行强化培育和交配。

1.4 抱卵蟹的越冬

2012年12月22日抽干池水,将抱卵雌蟹和完成配对的雄蟹移出网箱,未抱卵雌蟹继续留箱配对。至2013年2月26日抽干池水,移除雄蟹,雌蟹原池越冬,注入经消毒盐度为22左右的海水,根据气温变化逐渐加高水位并配备水车式增氧机,加强越冬期的水质和营养管理,确保抱卵蟹的越冬成活率。

1.5 家系的定向繁育准备

采用80目的筛绢网缝制成一个特殊网隔,可将面积约0.5×667 m2的土池分割为2列共40个相连的育苗隔段,每个隔断规格约为3 m×3 m。网隔底部埋入池底和池壁,网隔上部用铁丝穿引固定。每个育苗隔段配备3~5个充气头,气头贴近池底。“放幼”前10 d,注入用80目筛绢过滤的盐度为22左右的海水,有效水深1.5 m,用50 g/m3含有效氯30%的漂白粉进行消毒,待余氯消失后,按说明书施用生物有机肥并接种富含小球藻不带原生动物的“肥水”,使池水略带茶色。

1.6 家系的定向繁育

2013年4月19日,选择活力强的、胚胎发育同步的抱卵蟹40只,按照1个育苗隔段放1只抱卵蟹的原则,将抱卵蟹装笼进行定向“放幼”。“放幼”结束后移出雌蟹。Z1—Z2不喂料,Z2—大眼幼体淡化前全程投喂轮虫,每天根据吃食情况加减轮虫投喂量,同时控制好水质和增氧。

1.7 家系的淡化

灯光诱捕大眼幼体后,放入40目的筛绢网箱(规格1.5 m×1.5 m×1.5 m),按照1个网箱放1个家系大眼幼体的原则进行淡化,淡化期间投喂轮虫和淡水枝角类。

2 结果

2.1 家系规模化构建

2012年12月22日,将抱卵雌蟹移出网箱原池越冬,未抱卵雌蟹继续留箱配对,至2013年2月26日将抱卵雌蟹移出网箱,经统计共成功定向构建家系169个,其中全同胞家系25个,半同胞家系144个,家系构建成功率84.5%。

2.2 抱卵蟹的越冬

前后共选择164只带有标记、附肢齐全、活力强的抱卵蟹在交配池原池越冬,至2013年4月19日共获活力强的、卵块发育良好的抱卵蟹124只,越冬成活率达75.6%,其中苏南养殖群体的越冬成活率最高达83.2%,不同来源亲蟹越冬成活具体情况见表2。

表2 不同来源亲蟹越冬成活率比较

2.3 家系的定向繁育

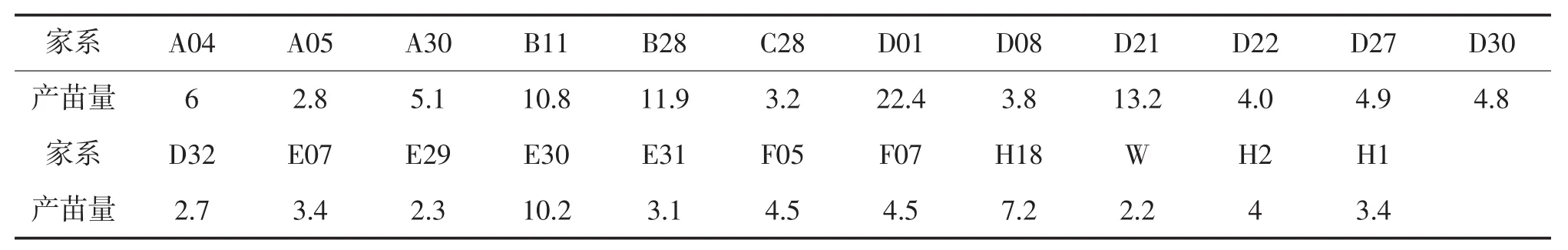

40个育苗隔断中的大眼幼体经灯光诱后,根据产苗量最终选用23个家系淡化出苗(选择各家系产苗量2.2万尾以上,其中全同胞家系16个,半同胞家系7个),家系产苗量最多的达22.4万尾,产苗量最少的为2.2万尾,不同家系产苗情况见表3。

3 讨论

3.1 家系的规模化构建

3.1.1 亲蟹的标记 自2008年开始构建河蟹家系以来,笔者先后采用不同颜色绳带、不同颜色扎带、扎带与印有数字和字母的白皮管相结合进行亲蟹标记,从历年的使用情况来看,此次标记方法最为准确有效,但操作上仍存在不当之处,一是每只蟹只标记了一只螯足,导致个别亲蟹标记的螯足脱落后无法辨认。二是扎带扣好后,有的扎带末端留的太长,影响螯足活动,特别是亲蟹取食。

表3 家系产苗情况(单位万尾)

3.1.2 配对设施 采用连体网箱作为家系规模化构建的配对场所,且箱底与池底相接,使得每个隔间尽可能模拟土池环境,与小土坑[10]相比,占地面积小,而与单个网笼[10]相比活动空间更大。连体网箱把所有亲蟹集中在一起,方便随时检查亲蟹摄食、配对和抱卵情况,若用育苗隔段作为交配设施虽活动空间大,但不方便进行观察亲蟹活动情况。每个网箱隔间尽管有独立的箱盖防止亲蟹逃逸,但投喂极为不便。因此,今后用土池进行家系规模化构建则可采取每个隔间无盖,安装钙塑板倒檐即可,如有条件可使用孵化桶则更方便。

3.1.3 配对期间的管理 笔者历年采用大规格亲蟹繁育的实践证明,大规格亲蟹配对难、配对时间长。2012年12月22日、2013年2月26日分别抽干池水移出雄蟹和抱卵蟹,亲蟹从入箱到出箱时间跨度大,较常规亲蟹交配时间长。在规模化构建家系过程中,采用铁丝将植物性和动物性饵料串起来投饲,根据吃食情况灵活掌握投饲量和投喂频率,以防残饵败坏水质和确保亲蟹营养充足。

3.2 家系的越冬

本次规模化家系构建过程中,为确保抱卵蟹的越冬成活率,在越冬期间,采取不断加深水位以防水温剧烈变化、开启耕水机防止池面冻住、适时换水和适量投饵的措施,确保越冬期间池水水质良好,亲蟹营养均衡,使亲蟹的越冬成活率达75.6%。不同来源的亲蟹越冬成活率不同,其中以苏南养殖群体成活率最高、苏北里下河养殖群体次之,长江干流野生群体最低,而构建家系期间投饲及其他管理完全一致,这可能与不同来源亲蟹未选择为亲蟹前的营养积累有关[15]。

3.3 家系的定向繁育

3.3.1 “肥水”布苗 结合2009年、2011年家系育苗经验,在布苗前“肥水”,布苗时池水呈茶绿色,经镜检海链藻和小球藻为优势种。Z1—Z2期间不喂料,大量的原池饵料生物确保了Z1变Z2的营养需要,顺利度过Z1变Z2这一难关[16-20]。因此前期“肥水”较“清水”布苗为有优,且营养更均衡。“清水”布苗轮虫投喂量难以掌握,若轮虫投喂不足则影响溞状幼体发育,若轮虫投喂过多反而致使轮虫与溞状幼体竞争生存空间。

3.3.2 家系苗产量 此次家系育苗过程中,从Z1到Z2较为顺利,幼体数量多。但之后因为轮虫投喂量不足,导致幼体之间相互残杀,池水透明度越来越高,出现池水起泡等水质恶化现象,终致各家系产苗不高,较2009年、2011年产量低[10]。此次规模化家系育苗因没有配备用水源,只能相邻育苗池取水注入,且育苗隔段间的筛绢网在后期已完全被池水杂物堵塞,各段间水体无法流通,给换水带来极大困难。今后如仍采用土池隔段进行家系育苗,极有必要在池底布置排水管道,在池壁布置进水管道,并配备一个备用水源。进行规模化家系构建时,若采用孵化桶作为交配、育苗设施,则作业将更便捷。

本研究首次采用大规格亲蟹进行规模化家系构建,突破了大规格亲蟹的配对难、越冬成活率低、定向繁育难等关键技术,成功实现大规格亲蟹规模化家系构建。尽管因管理不到位造成各家系蟹苗产量不高,但仍不失为探索河蟹家系遗传育种技术的又一次突破。

[1]农业部渔业渔政管理局.2016中国渔业统计年鉴 [M].北京:中国农业出版社,2016.

[2]王成辉,李思发.中华绒螯蟹种质研究进展[J].中国水产科学,2002,9(1):82-86.

[3]李晓晖,许志强,葛家春,等.长江水系中华绒螯蟹种质资源研究进展[J].水产养殖,2009 ,30(10):42-47.

[4]陈蓝荪.我国河蟹市场发展动向及思考 [J].水产科技情报,2016,43(5):269-275.

[5]邓燕飞,夏爱军,潘建林,等.中华绒螯蟹“长江1号”的选育[J].水产养殖,2013,34(4):43-47.

[6]田盛君,李晓东,姜玉声,等.“光合1号”中华绒螯蟹微卫星富集文库的构建与多态性标记的筛选[J].大连海洋大学学报,2013,28(3):230-235.

[7]吴廉,慈元吉,黄姝,等.中华绒螯蟹配套系育种群体与野生群体的遗传比较与选择压力分析 [J].中国水产科学,2015,22(2):204-213.

[8]孔杰,罗坤,栾生,等.中国对虾新品种“黄海2号”的培育[J].水产学报,2012,36(12):1854-1862.

[9]高强,栾生,杨国梁,等.罗氏沼虾选育新品种——“南太湖2号”与非选育群体生长性能的比较[J].大连海洋大学学报,2012,27(2):120-124.

[10]朱清顺,夏爱军,潘建林,等.中华绒螯蟹家系定向构建与定向育苗技术研究[J].水产养殖,2009,30(10):19-23.

[11]刘伟.长江水系河蟹不同家系1龄蟹种生长的比较研究[D].上海:上海海洋大学,2010.

[12]原振政,姜玉声,刘谞,等.中华绒螯蟹微卫星鉴定亲缘关系的研究[C].中国水产学会学术年会,2012.

[13]董鹏生,刘青,吴旭干,等.中华绒螯蟹1龄性早熟和2龄成熟家系扣蟹阶段生长和早熟的比较研究[J].上海海洋大学学报,2016,25(1):51-60.

[14]胡清彪,李晓东,姜玉声,等.不同家系中华绒螯蟹幼蟹在室外和室内的生长[J].水产科学,2016,35(5):547-551.

[15]李跃华,朱平,邓燕飞,等.不同亲本培育方法对大规格抱卵蟹越冬成活率的影响[J].水产养殖,2016,37(7):15-18.

[16]赵铁柱,李胜勇.河蟹育苗中Z1变态难的原因分析及应对措施[J].科学养鱼,2001,17(10):28.

[17]王寒冰.河蟹育苗中Z1至Z2变态率低之原因分析及防治措施[J].中国水产,2002(11):56-58.

[18]孙同秋.河蟹育苗中Z1和Z5变态难的原因与对策[J].齐鲁渔业,2002,19(5):22-23.

[19]沈和定,黄小军,张国胜,等.不同布苗法对河蟹早期溞状幼体变态率的影响 [J].上海海洋大学学报,2005,14(2):149-155.

[20]刘俊杰.影响河蟹后期育苗Z1变态的几个因素[J].当代水产,2006,31(4):8-9.

The study of lagre-scale family construction for big size Chinese mitten crab(Eriocheir sinensis)

Deng Yanfei,Xia Aijun,Pan Jianlin,Li Yuehua,Bo Rufa,Zhu Qingshun

(Freshwater Fisheries Research Institute of Jiangsu Province,Nanjing 210017,China)

A total of 100 groups of Chinese mitten crab(Eriocheir sinensis)(more than 175 g of female and more than 250 g of male)were selected to construct lagre-scale family from the wild populations of the Chinese mitten crabs,the Yangtze River population and the Lixi River breeders in northern Jiangsu cultured stock.169 families including 25 full-sib and 144 half-sib families were established,the successful ratio of family construction was 84.5%.40 of berried crabs(families)were selected for directional breeding,23 of families(16 of fullsib familes,7 of half-sib families)were desalinated successfully finally.

Eriocheir sinensis;big size;lagre-scale family construction.

Q173

A

1004-2091(2017)07-0049-04

2016-12-15)

10.3969/j.issn.1004-2091.2017.07.010

国家“十二五”科技计划项目(2012BAD26B04-03);江苏省科技支撑计划项目(BE2012355);江苏省水产三新工程项目(DY2012-2、PJ2011-46、JS2009-12)

邓燕飞(1982-),男,助理研究员,从事水生动物遗传育种研究.E-mail:yf-deng@163.com

李跃华,研究员.E-mail:liyuehua1816@sina.com