多维度城市化对空气质量的影响:基于中国城市数据的实证检验

王 琰

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

多维度城市化对空气质量的影响:基于中国城市数据的实证检验

王 琰

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

1978年以来,我国城镇化水平保持较高的增速,目前超过一半以上人口居住在城镇。研究者对城市化带来的环境影响持有不同的看法,政治经济学范式强调城市增长逻辑对资源的消耗和对环境的破坏,生态现代化理论关注城市化过程中培育出的生态理性,认为只有发展才能解决环境问题。在两个理论框架下,本文以空气质量为切入点,分析了人口和土地两个维度的城市化对细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)以及空气质量达标天数的作用。发现在中等城市化水平的地区空气污染水平最高,在城市化水平较低和较高的两端污染水平最低。此外,相比人口城市化,土地城市化对空气质量的影响更大。研究结果为生态现代化理论提供了支持,城市化实质上体现了社会发展的现代化进程,空气污染等环境问题的减轻是多个层次的行动者在平衡经济发展和环境保护的过程中共同努力的结果。

人口城市化;土地城市化;空气质量;生态现代化;环境库兹涅茨曲线

一、问题的提出

今天,人类正在经历着一场前所未有的城市化进程。城市化提高了生产效率和生活水平,但人口大规模集聚带来的资源消耗和环境污染也给生态环境造成了巨大压力,严重威胁人类的生存和发展。以细颗粒物(PM2.5)等污染物为代表的空气质量问题为例,2015年监测数据显示,全国338个地级以上城市只有73个城市环境空气质量达标,265个城市空气质量超标,占78.4%,其中,超标天数中细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)为首要污染物的天数分别占到超标天数的66.8%和15.0%,二氧化氮(NO2)和二氧化硫(SO2)为首要污染的天数分别占到0.5%和0.5%[1]。

在我国,平衡城镇发展和环境保护一直是党和政府的工作重点之一。2013年,李克强总理提出要推进以人为核心的新型城镇化。2014年,《国家新型城镇化规划》正式发布,提出要“走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路”,生态文明理念全面融入新型城镇化建设。2016年2月,习近平总书记强调要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领,促进中国特色新型城镇化持续健康发展。

城市化和空气质量之间的关系也引发了学界兴趣,但研究者在城市化的具体影响上存在争议。政治经济学范式下,研究者认为由于城市化与资本扩张逻辑的一致性,城市发展将导致资源消耗和环境污染,因此城市化与空气质量之间存在负向线性关系。生态现代化理论的支持者则认为城市化不仅仅意味着经济发展,同时还蕴含着社会结构的分化、科学技术的创新、环境治理思路和手段的进步等现代化过程,因此城市化和空气污染将呈现环境库兹涅茨曲线关系,即中等城市化水平时空气污染物浓度最高,两端相对较轻。

在已有研究基础上,本文希望在以下五个方面推动对相关问题的理解。首先,在政治经济学和生态现代化的理论框架下,综合考虑城市化可能导致空气污染的内在社会机制和社会主体之间的博弈过程,理解不同范式下导致环境问题的主要矛盾及其解决方式,对两个理论进行实证检验。其次,在控制相关重要变量的基础上,对我国城市层次的城市化发展与空气质量的关系进行系统检验。囿于数据原因,目前大多数研究集中在省份层次[2-4]、省会城市[5-6]或某一地区的部分城市[7],针对全国范围更细化地理空间的研究相对不足。考虑到我国不同城市之间在经济发展、自然资源、社会文化等方面的巨大差异,在较为粗略的地理范围内考察城市化与空气污染的关系可能导致结论出现以偏概全的情况。再次,从人口和土地两个维度探究城市化对空气质量的影响。传统上对城市化的定义偏重于人口从农村到城市的流动,虽然目前研究较为有限,但是有研究者提出土地利用方式的转变也是城市化的重要特征[8-10]。相比于人口流动,土地利用方式转变作用于土壤、植被、地表水、地下水等多种环境要素,对城市环境的调节、净化、循环等生态过程均产生基础性作用,直接影响了城市空气质量。第四,本研究全面分析了PM2.5、PM10、SO2、NO2四类重点监测空气污染物的年平均浓度和达标天数,既有对空气质量的正面综合考察,也有对重点污染物的细节分析。最后,鉴于空气污染在地理空间上的流动性,相邻城市之间可能存在较强的相关性,因此本文引入空间滞后模型对数据进行更为科学的建模。

二、文献回顾与理论假设

(一)政治经济学范式:城市扩张与环境污染

在政治经济学范式影响下,部分环境社会学家关注城市化过程中的经济政治因素对自然的影响,强调人类活动与自然环境的不兼容性。

1970年代后期,研究者系统地发展了生产跑步机理论[11-13],认为早期的马尔萨斯主义、消费主义、技术决定论等理论大多只看到引发环境问题的表面原因,没有深入挖掘这些现象背后的社会根源。秉承新马克思主义,生产跑步机理论强调环境危机的根本原因在于资本主义发展模式,对利润最大化的追求推动生产者无限制地扩大生产规模、提升生产效率,从自然中攫取资源(withdrawals)和排出废弃物(additions)。这种模式所推崇的增长逻辑逐渐从生产部门扩散到全社会,深刻地影响了政治经济和文化体制。政府需要通过支持经济生产扩大财政收入,劳动者为了降低失业风险也要寄希望于经济的持续增长,因此国家、市场和社会中的主要行动者均卷入到这一过程中,形成推动经济发展的共同体。在这种经济模式下,城市扩张作为经济发展的必然后果,和环境保护是不可协调的。

在阅读总结马克思相关论述的基础上,Foster[14-15]进一步总结出城市代谢失衡理论(Metabolic Rift Theory),更加明确地将城市化作为研究社会和自然关系的核心概念,强调城市化过程带来的人与自然关系的异化。除了对人口向城市迁移过程的关注,Foster也看到城市化过程中土地利用方式转变带来的环境问题。该理论认为,在乡村生活方式下,人类产生的有机废弃物可以循环利用提升土壤肥力,人和土地之间形成完整的代谢闭环。城市化导致的城市和乡村的隔离促进了工业和农业的专业化和大规模发展,但同时也带来了对工人和土地的双重剥夺。城市土地利用方式割裂了人和土地的有机连结:人类加工使用了更多的资源,但产生的废弃物却无法返回到土地重新利用,而是以焚烧填埋等人工方式处理,对空气、水和土壤造成污染,打破了原有的平衡状态。此外,人地关系的代谢失衡使得土地肥力丧失,为了增加农作物产量,劳动者不得不大量施加化学肥料,而化肥产业的发展又会带来更多的环境污染问题。同时由于化肥元素配比和使用不当等问题,这种在短期内会提升产量的人工干预方式又从根本上破坏了土地肥力,造成恶性循环。

虽然每个理论的切入点不同,但秉承政治经济学范式的研究者普遍认为城市化与环境质量之间存在线性的负相关关系,具体到空气问题上,即城市化的快速发展将造成空气质量的恶化。例如,有学者发现城市人口的增加可能带来了PM2.5浓度的上升[16]。Shao等研究者[17]分析了城市群扩张对空气污染物的影响,认为空气中污染颗粒浓度的提升与城市群扩张过程存在比较明显的同步效应。根据政治经济学的理论框架,受到城市增长逻辑推动,城市化过程意味着更多的资源和能源消耗,人地关系失衡,人们在生产和生活中排放出更多的污染物,这些都会加剧空气质量的恶化,因此,本研究的第一个研究假设为:

假设1: 城市化与空气质量呈线性的负相关关系,城市化水平越高,空气质量越差。

(二)生态现代化理论:城市化与生态理性

生态现代化理论发源于新经典主义理论传统,相比于政治经济学范式对经济和政治利益联合体的论述,该理论关注经济增长带来的更具有生态理性的社会发展过程,认为人类有能力摆脱“经济发展——环境破坏”的恶性循环。新经典主义经济学家将清洁的环境视作一种奢侈品,只有具有一定物质基础时人们才会欣赏以及有能力为清洁环境买单。因此,在经济发展初期,人们没有余力顾及到经济行为的环境外部性问题,但经济的持续增长会提升环境需求,进而降低环境压力,最终环境问题会在经济发展过程中得到解决,这一过程被称为环境库兹涅茨曲线(EKC, Environmental Kuznets Curve)[18-19]。

生态现代化理论发展了上述理论,将研究视野从经济领域扩展到社会领域,认为经济发展必然伴随着社会进步,在科技、市场和政府的共同作用下,崇尚生态理性的现代化过程将渗透到宏观社会制度和日常生活实践的诸多方面,从而遏制环境污染和破坏,在社会发展和环境保护之间找到平衡点[20-21]。作为现代化进程的重要组成部分,城市化也被认为是实现EKC拐点的重要推动力量。城市化在提升经济水平的同时还推动了科技进步,从根本上改变了人们的意识形态、互动方式和组织形式,因此研究者认为城市化更全面更综合地反映了现代化过程[22]。在对我国近30年城市化和环境的互动关系观察研究的基础上,郑思齐和孙聪[23]分析了城市化过程给环境保护带来的机遇和挑战。城市化初期粗放的发展模式对环境造成了巨大的负面影响,随着城市化的进一步发展,改善环境的积极因素逐渐积累,如第三产业的快速发展、城市中心区土地成本的提高、企业设备更新过程中环保技术的研发与应用、居民日益提高的环保意识和对清洁环境的需要、政府环境监管和治理力度的加大、充分利用后发优势等等,这些积极因素积累到一定程度后发生质变,出现EKC拐点。

由于城市化伴随的一系列社会进步,研究者认为城市化为遏制甚至改善环境问题提供了必要的条件[24]。Chen等学者[25]发现,考虑到我国现阶段发展现状,原有粗放型城市发展应逐渐转型为以高密度、复合型的土地使用模式和以人为本的居住社区为特征的紧凑型生态城市。在综合计算成本收益的基础上,研究发现这类城市及其构成的城市群可以提升公共设施的可得性,提高基础设施的使用效率,推动公共交通使用,减轻环境外部性问题。他们对我国45个核心城市的实证研究发现,较高的城市密度可以有效降低人均家庭能源消费。

虽然在生态现代化理论框架下对城市化对空气质量的研究相对较少,但有学者发现城市化与诸多环境问题存在倒U形曲线关系。在国家层面,Martínez-Zarzoso和Maruotti[26]分析了1975年到2003年88个发展中国家的碳排放数据,研究结果表明,城市化水平较低时,城市人口的增加将导致二氧化碳排放量的提升,而在城市化水平较高时,城市扩张将导致碳排放量的下降。在我国省份和城市层面,Zhao等学者[27]通过对上海市遥感数据的分析认为,随着城镇建设用地和城市绿地的增加,除氮氧化物以外的大气污染物呈现出下降趋势。任春艳等[28]对我国西北地区5个省会城市从1991年到2001年的SO2、氮氧化物、总悬浮颗粒物、降尘量和空气综合污染指数等数据分析发现,城市化水平(用市区人口进行衡量)较低的西宁和城市化水平较高的西安综合空气质量最好,而中等城市化水平的兰州和乌鲁木齐空气质量最差。具体来看,除了降尘量随着城市发展出现持续恶化的趋势,其他空气质量指标随着城市发展均呈现出先恶化后好转的态势。王家庭和王璇[2]在省份层次的研究也发现城市化与水污染之间存在倒U形曲线关系。

因此,根据生态现代化的理论逻辑,虽然在城市化发展水平较低的地区空气质量恶化情况较为严重,但在城市化发展相对成熟的地区,由于政府在政策法规和规划监管等层面的积极参与,科学技术发展促进燃烧效率提高,民众环保意识的提升,空气污染物排出量出现下降趋势,因此,本文的第二个研究假设为:

假设2: 城市化与空气污染呈倒U形曲线关系,即城市化水平较低和较高的地区空气污染程度较低,在中等城市化水平的地区空气污染程度较高。

三、数据与研究方法

(一)数据来源

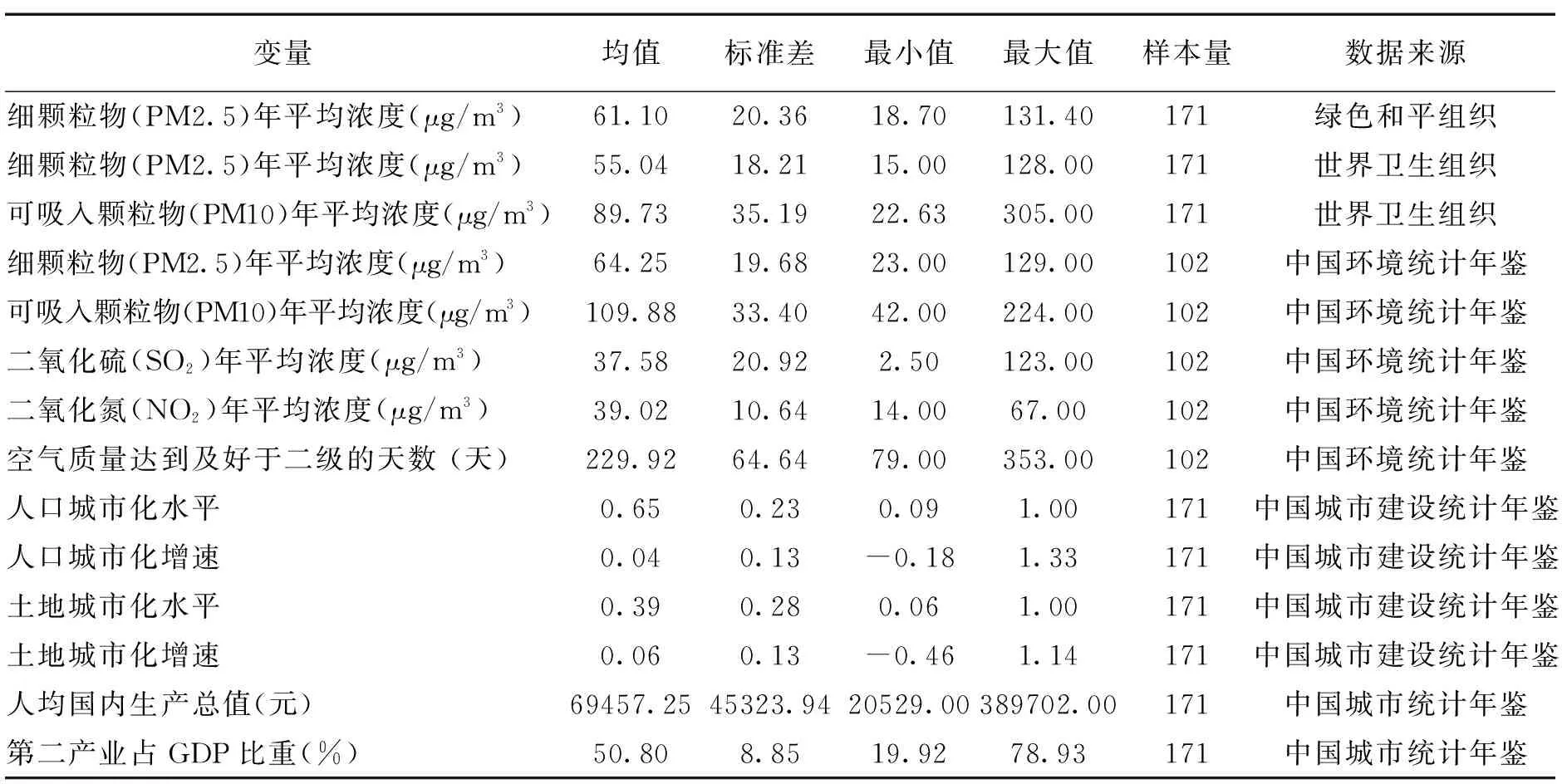

由于空气质量受社会经济条件、地形和气象状况影响较大,为了更精确地了解城市化过程对环境的作用过程,我们将以城市作为本研究的基本分析单位。研究数据主要来源包括《中国城市统计年鉴》[29]、《中国城市建设统计年鉴》[30]、《中国环境统计年鉴》[31]等年鉴类数据。鉴于目前最新发布的2015年年鉴均汇报的是2014年数据,所有分析集中在2014年。因变量主要来自《中国环境统计年鉴》中我国113个城市的空气质量指标,考虑到空气质量测量的复杂性、不同算法带来的数值差异以及扩大样本容量的需要,笔者还采纳了世界卫生组织[32]和绿色和平组织[33]发布的中国城市空气质量数据。其中,绿色和平组织的数据共涵盖我国190个城市,是从国家环保部公开信息平台上收集已有相关信息公开的城市的所有空气质量监测点每日每小时的PM2.5数据作为原始数据,并按算数平均的方法分别计算出各城市PM2.5年均值。世界卫生组织数据共涵盖210个城市,除了从我国空气质量监测点取样外,还加入了亚洲清洁空气组织发布的数据。除去含有缺失值的变量后,进入各组模型的样本依次为171个城市和102个城市。

(二)变量说明

本文的因变量是城市空气质量,具体操作化为以下五个变量。首先是PM2.5、PM10、SO2、NO2四类重点监测空气污染物的年平均浓度(微克/立方米)。其次,在对重点污染物分析的基础上,我们还参照我国GB3095标准,在模型中加入空气质量达到及好于二级的天数,对空气质量的综合状况进行测量。其中,PM2.5和PM10数据分别来自绿色和平组织、世界卫生组织和《中国环境统计年鉴》,其余所有数据来自《中国环境统计年鉴》。

结合前文提出的分析框架,笔者将城市化划分为人口和土地两个维度。结合现有研究[34-35]和相关指标解释[36],我国城市统计数据中主要包含两个层次:市区和城区,其中市区是指城市行政区域内的全部地域(包括水域)范围,地级以上城市行政区不包括市辖县(市),属于行政地域概念,人口构成上包含农业人口和非农业人口。城区是指街道办事处所辖地域,城市公共设施、居住设施和市政公用设施连接到的其他镇(乡)地域,常住人口在3000人以上独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域。因此城区可看作是城市的功能区域,是城市化过程的实际发生地。城区中的城市建设用地是指城市用地中除水域与其他用地之外的各项用地面积,即居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路交通设施用地、公共设施用地、绿地与广场用地八大类用地。建设用地体现了土地城市化过程中土地性质从农业用地到非农用地的转换,是城市化在空间维度上的功能扩展。在此基础上,参考方创琳[37]和王洋[38]等学者的研究,本文将各城市的人口城市化水平操作化为城区人口(含城区暂住人口)占市区人口(含市区暂住人口)的比重,将土地城市化水平操作化为城区中城市建设用地面积所占的比重。除了衡量人口和土地城市化的绝对量对空气质量的影响,笔者还根据2013年和2014年人口和土地城市化的水平分别计算了人口和土地城市化增速。

此外,研究者发现经济发展水平和第二产业对空气质量有比较明显的影响[39-40],因此本文控制了人均国内生产总值(GDP)和第二产业占GDP的比重,从而可以更清晰地观察到核心自变量与城市空气质量之间的关系。表1展示了所有变量的描述性统计值和数据来源。

表1 变量描述性统计值和数据来源

(三)研究方法

由于空气污染的扩散性,某城市的因变量取值可能在很大程度上受到邻近城市空气状况的影响,存在空间聚集模式,需要使用空间模型进行数据拟合,但是,当样本量较少、样本中的城市缺乏邻近关系时,空间影响较弱,可能无法应用空间回归模型,因此笔者首先对所有模型进行了Moran’s I 检验,用以确认研究区域内空间对象之间的关联程度,观察是否存在显著的空间分布模式。当因变量为绿色和平组织发布的PM2.5数据和世界卫生组织发布的PM2.5和PM10数据时,Moran’s I值依次为0.26 (p<0.05) 、0.22 (p<0.1)和0.375 (p<0.05),说明此时样本城市中相似的观测值趋于空间聚集,应当使用空间滞后模型(Spatial lag model)进行建模[41]。当因变量为环境统计年鉴中的PM2.5、PM10、SO2、NO2和空气质量达到及好于二级的天数时,对应的Moran’s I值依次为-0.136 (p> 0.1)、-0.597(p> 0.1)、0.077 (p> 0.1)、-0.047 (p> 0.1)和-0.361 (p> 0.1),考虑到样本中只有102个城市,分布较为分散,没有观察到空间效应,因此使用OLS线性回归模型进行分析。

在空间滞后模型中,我们加入空间滞后项控制邻近城市之间的空间依存关系。具体的计算方法是,我们首先用城市地理信息构建一阶Queen邻近矩阵确认相邻的城市,然后在邻近城市之间计算出因变量的均值作为空间滞后项。模型的表达式为:

Y=ρWy+Xβ+ε

其中,Y表示因变量,W表示空间权重矩阵,Wy表示空间滞后项,ρ是空间滞后项的参数,衡量观测值之间的空间相互作用程度,X表示因变量,β是X的参数,ε表示误差项。

此外,本研究还借鉴了环境社会科学研究者广泛使用的可拓展的随机性环境影响评估模型(Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and Technology, STIRPAT)[42-43],对所有变量均进行了对数处理。对STIRPAT模型计算出的回归系数的解释类似于弹性系数,即控制其他变量后,自变量每提升1%对应因变量变化的百分比。因为不包含单位,各变量之间对因变量的作用情况可以进行直接比较。

模型建构上,首先,我们加入了人口和土地两个维度用于全面考察城市化对空气质量的影响。其次,为了检验城市化和空气质量之间的关系是否存在倒U形曲线,模型中加入了人口城市化和土地城市化的平方项。第三,模型中还加入了相比2013年人口和土地城市化的扩展速度,这样可以直接观察到城市化过程对空气质量影响的动态过程。最后,所有模型均控制了用人均GDP衡量的经济发展水平和用第二产业比重衡量的经济结构。

四、分析结果

(一)空间滞后模型结果

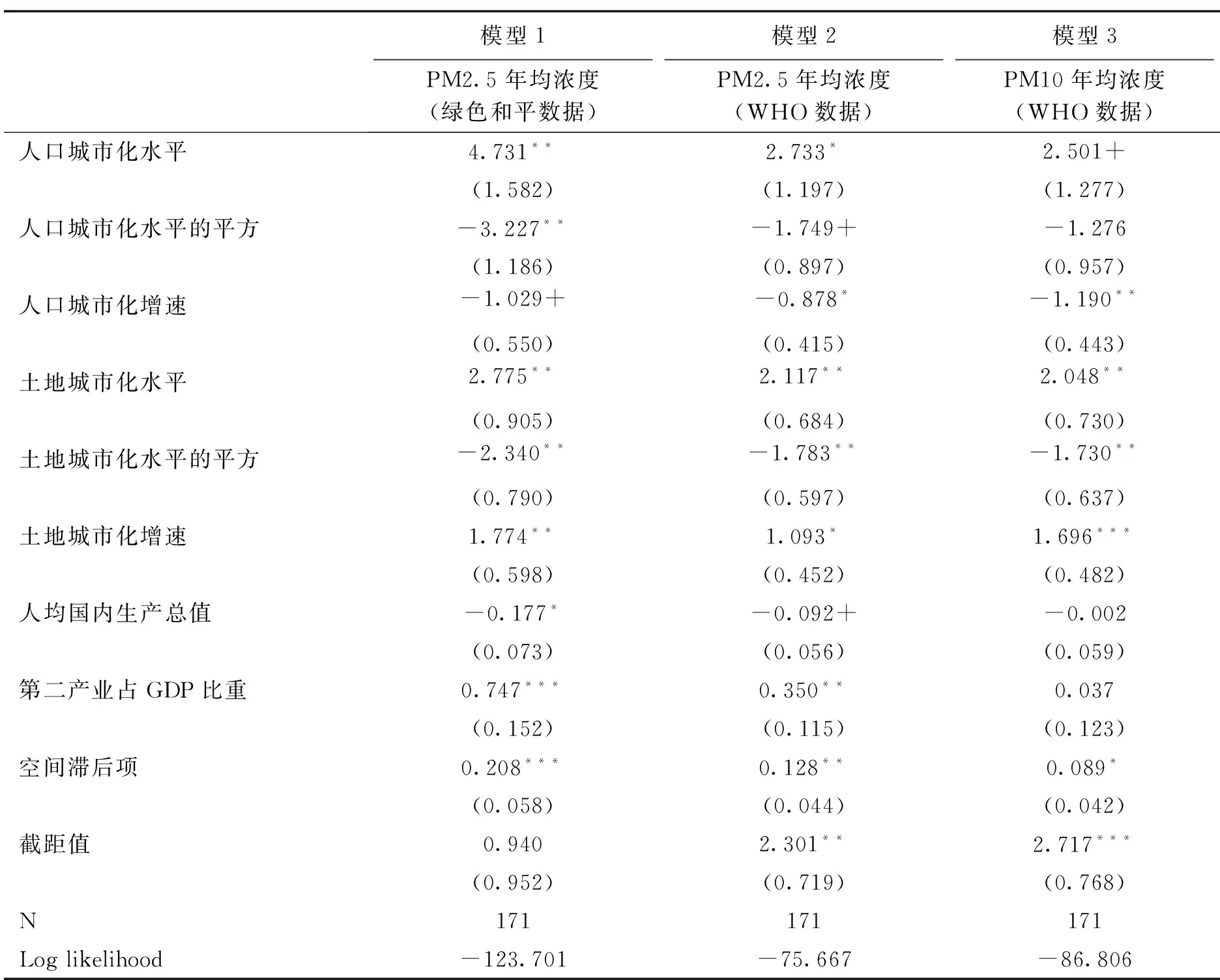

表2反映了检验空气中PM2.5和PM10浓度的空间滞后模型结果。模型1和模型2的预测变量分别是绿色和平组织和世界卫生组织汇报的PM2.5年平均浓度,模型2可视作对模型1的稳健性检验。两个模型中,空间滞后项参数分别为0.209(p<0.001)和0.128(p<0.01),再次证实了Moran’s I 检验结果,说明确实存在空间聚集效应,如果某城市周边城市空气PM2.5浓度较高,那么该城市PM2.5浓度也会较高。

表2 空间回归方程分析结果

注:括号内为标准误; 显著性水平:***p<0.001,**p<0.01*p<0.05 (双边检验)。

在模型1中,与生态现代化理论的预测一致,人口城市化和土地城市化的系数均为正数,平方项的系数均为负数,并且都在0.05的水平上显著相关,因此可以刻画出EKC的曲线关系。也就是说,空气中PM2.5在人口和土地城市化水平较低和较高的城市中浓度相对较低,而在人口和土地城市化水平居中的城市里浓度较高。这与在国家层面的研究基本一致,在使用城镇人口比例作为城市化的指标时,研究者也发现了类似的结果[44]。有趣的是,虽然人口城市化和土地城市化水平都与PM2.5浓度呈倒U形关系,但人口城市化增速与土地城市化增速却有不同的影响:城市人口增速会在一定程度上抑制PM2.5浓度,而城市土地增速则会加剧空气中的PM2.5浓度水平。具体来看,在模型1中,城市人口增速每提高一个百分点,PM2.5浓度平均会降低1.029%;相反,城市建设用地面积增速每提高一个百分点,城市空气中PM2.5浓度平均会提升1.774%。

两个控制变量也对PM2.5浓度有显著影响,控制了城市化水平后,人均GDP与城市空气中的PM2.5浓度呈负相关关系,人均GDP增加1%时PM2.5浓度降低0.177%。第二产业比重与PM2.5浓度呈正相关关系,平均来看,第二产业占GDP比重每提升1%,空气中PM2.5浓度会增加0.747%。模型2中所有预测结果与模型1基本一致,说明研究结果的稳定性较强,具体解释不再赘述。

模型3汇报了对PM10年均浓度在171个城市中的检验结果。空间滞后项参数为0.089 (p<0.05),说明PM10浓度也存在空间聚集效应。不同于对PM2.5浓度的预测结果,此时人口城市化水平的回归系数虽然与前面两个模型方向一致,但仅呈边缘显著性(p<0.1)。土地城市化对PM10的倒U形影响效果依然比较明显。此外,人口城市化增速仍会降低PM10年均浓度,而土地城市化增速会提高城市空气中的PM10浓度。最后,控制其他变量后,人均GDP和第二产业比重对PM10年均浓度没有显著影响。

(二)检验综合空气质量指标的OLS回归分析结果

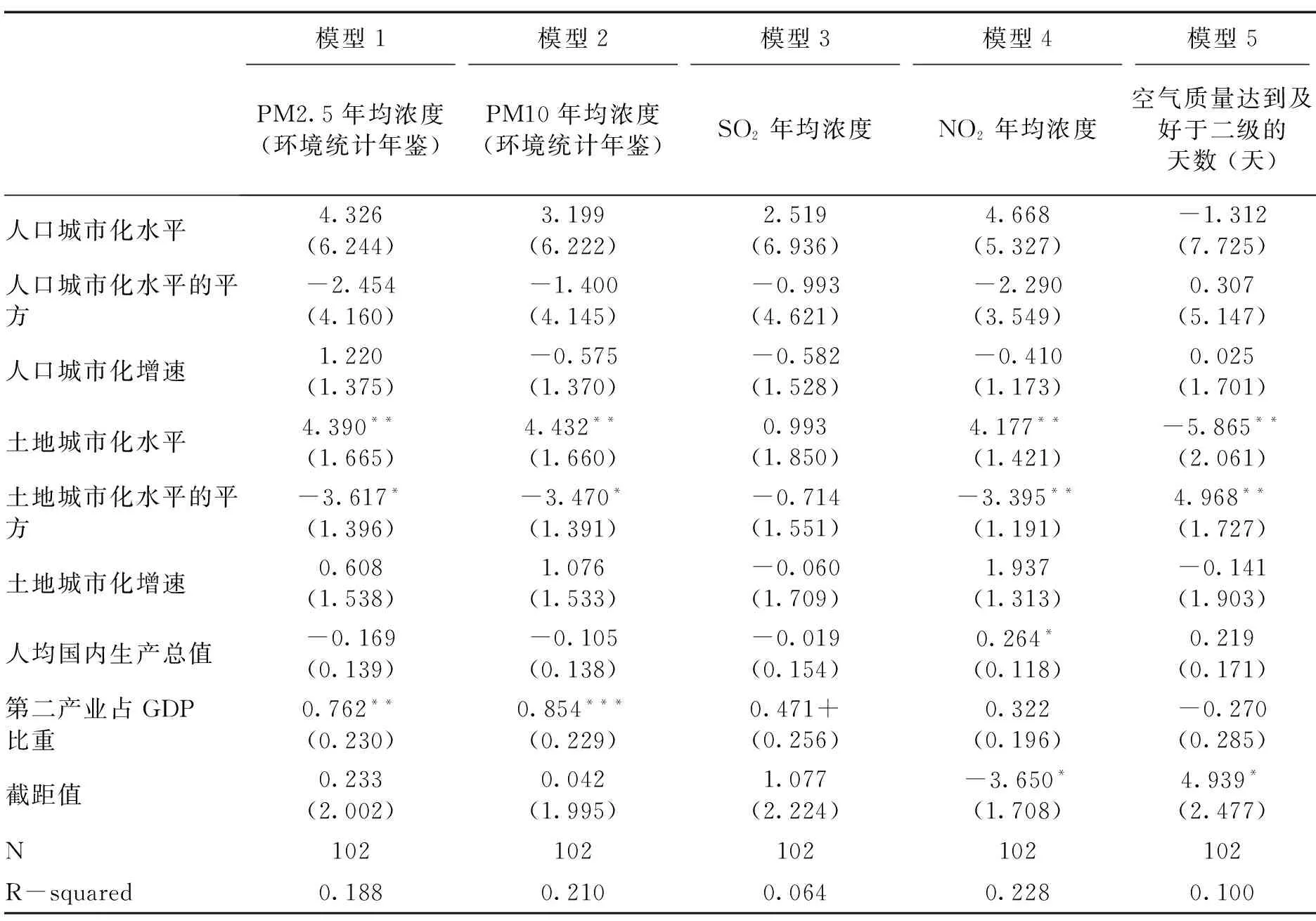

表3中的模型1到模型5依次展示了对五项空气质量指标进行OLS回归分析得到的结果。整体上看,与表2中的空间滞后模型相比,表3的五个模型中回归系数的方向基本上是一致的,即控制了经济发展水平和第二产业比重之后,人口城市化和土地城市化对空气状况都有倒U形的影响,即处在人口城市化和土地城市化水平较低和较高两端的城市空气质量相对较高,而在中等城市化水平的地区,空气状况最差。可能由于样本量较小导致标准误较高,因此人口城市化相关变量的回归系数没有通过显著性检验。此外,人口和土地城市化增速在102个城市样本中也没有观察到对空气质量的显著影响。同时考虑到数据差异,笔者使用绿色和平数据和WHO数据对样本中的102个城市进行了OLS回归分析,发现与表3中使用环境年鉴数据结果基本一致(结果可向作者索取),即没有发现人口城市化对PM2.5和PM10存在显著影响,而土地城市化对两大空气污染物浓度呈倒U形曲线关系。

表3 OLS回归模型分析结果

注:括号内为标准误; 显著性水平:***p<0.001,**p<0.01,*p<0.05 (双边检验)

具体来说,前四个模型主要检验了PM2.5、PM10、SO2、NO2四个单项空气质量指标的估计结果。研究结果表明,土地城市化水平与空气中的PM2.5、PM10和NO2浓度存在显著的倒U形曲线关系,影响强度基本一致。经过计算,三项污染物浓度达到峰值时对应的土地城市化水平依次是41%、43%和42%,也就是说,当城市建设用地占比达到40%左右时对空气质量的负面影响最强。控制变量上,人均GDP只对NO2存在显著影响,人均GDP每提升1%,NO2浓度提升0.264%。产业结构也会影响空气状况,较多的第二产业会对空气质量造成负面影响,第二产业比重每提升1%,空气中PM2.5、PM10和SO2浓度相应提升0.762%,0.864%和0.471%。

模型5是对空气状况的综合检验,因变量为一年之内空气质量达到及好于二级的天数。在此模型中,因变量取值越高,说明空气质量达标天数越多,空气状况越好,因此相比于其他模型,模型5是对研究假设的反向检验。研究结果与前面四个模型基本相符,土地城市化对综合空气质量的影响最为明显,同样的,中等城市化水平时空气质量达标天数最少,城市化水平较低和较高时空气质量达标天数增多。曲线最低值为40%,即当城市建设用地比重低于40%时,土地城市化与空气质量达标天数呈负相关关系,土地城市化水平越高,综合空气质量越差;当城市建设用地比重高于40%时,土地城市化与空气质量达标天数呈正相关关系,城市化的推进带来更好的空气质量,这一发现再次验证了生态现代化理论。

五、结论与讨论

城市化是人类社会发展的重要历史过程,既包括人口从乡村到城市的流动,也包括土地利用方式从农业用地向城市建设用地的转变,后者直接反映了城市扩张对自然环境的影响。环境社会学研究者在分析城市化的环境效应时,主要从两个理论视角进行分析:政治经济学范式强调城市增长逻辑对资源的消耗和对环境的破坏;生态现代化理论关注城市化过程中培育出的生态理性,认为发展是解决空气问题的唯一途径。在两大理论框架下,本文基于我国一百余个城市数据,利用空间滞后模型和OLS线性回归模型分析了城市化的两个维度如何影响了细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化氮(NO2)和二氧化硫(SO2)四种主要污染物和空气质量达到及好于二级的天数共五个衡量空气污染水平的变量。研究结果符合环境库兹涅茨曲线的描述,在中等城市化水平的城市空气污染水平最高,在城市化水平较低和较高的两端污染水平最低,为生态现代化理论提供了支持。

具体来看,虽然人口城市化和土地城市化对空气污染水平的影响方向基本一致,但土地城市化变量在样本量较小时仍然通过了显著性检验。也就是说,相比于人口城市化,土地城市化对空气质量的影响更为强劲。在土地城市化水平较低的地区,人类对土地的利用方式以农业耕地为主,使用的资源和能源较为有限,污染排放低,能够形成较为完整的代谢循环,对生态环境的影响较小。随着城市化的逐步推进,资本增长逻辑逐渐取代传统农业生产方式,经济增长超越其他需要,成为城市发展的首要任务。生产力在这一阶段的快速提高也加大加快了资源使用强度和速度,带来废弃物排放的增加。对经济发展的盲目追求导致对环保治理思路和技术的忽视,因此在这些中等城市化水平的地区空气污染浓度达到峰值。在城市化水平较高的地区,在基本物质需求已被满足的前提下,人们的受教育水平提高,环保意识增强,对环境恶化的容忍度下降,而空气污染的直观性和影响范围的广泛性使人们对清洁空气的需要首当其冲。同时,城市化较为成熟的地区工业生产相对集中,既便于政府监管,也更有利于新技术推广和使用,生产效率和能源利用效率更高,排放到大气中的污染物更少。

值得注意的是,这种曲线关系的存在并不意味着城市化超过中等水平后空气污染就会自动解决。根据生态现代化理论,城市化实质上体现了个体和社会的现代化转型,空气污染等环境问题的缓解是多个层次的行动者在平衡经济发展和环境保护的过程中共同努力的结果。在提升环保意识和环保知识的同时,个体不应单纯地将自己视作空气污染的受害者,更重要地是认识到作为公民,应当如何从舒适但高能耗的生活方式转向绿色可持续的生活和消费方式,这样既有助于塑造环境友好的社会习俗、文化和实践逻辑,也可以从经济链条的末端倒逼生产者提供节能环保的产品和服务。此外,还应积极推进城市社会组织和管理体系的创新,使城市居民从分散的原子化状态向“自我组织、自我服务和自我管理”的方向转变,充分发挥第三方组织在环境维权、公益诉讼等环保事务上的参与监督的功能[45]。从PM2.5纳入我国空气质量监测标准的过程中就可以看到民众在推动空气质量改善上起到的重要作用。2011年10月,北京市雾霾围城,美国大使馆自测的空气质量PM2.5数值一直在200上下,但同时北京环保局公布的每日空气质量报告中最严重时也只有“轻度污染”,与民众日常观感差异较大。这是因为当时中国的空气质量指数只涵盖了PM10、NO2、和SO2,没有考虑PM2.5。此时空气问题开始进入公众视野,再加上名人微博的推动,空气污染成为当时社会热点问题。在公众压力下,环保部11月份公布了《环境空气质量标准》征求意见稿,12月21日公布了各地实施监测PM2.5时间表,2012年2月29日国务院常务会议通过发布新修订的《环境空气质量标准》,3月5日重点城市空气质量监测列入政府工作报告。

在宏观社会制度上,在城市化过程中减轻乃至解决空气污染需要多个领域的政府官员、专家学者、企业、新闻媒体和社会组织等的合作[46-49]。例如,在政策法律层面,国务院在2013年印发了《大气污染防治行动计划》,并在2014年全面实施,其中强化了京津冀、长三角、珠三角等重要城市群的大气污染监测和防治协作机制。2015年发布《大气污染防治法》,为空气治理提供了法律保障。2015年,党中央在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出实行最严格的环境保护制度,并与国务院共同印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》和《生态文明体制改革总体方案》,加快建立生态文明制度体系[1]。与此同时,深层次的制度变革也在逐步推进,重视地方政府在环境保护中的作用,淡化以GDP论英雄的官员考核模式,2014年开始,对地方官员的政绩考核不再单纯参考GDP,环境保护、资源消耗等约束性考核指标的权重加大。在技术创新层面,2014年,在原有2013年74个重点城市实时发布PM2.5数据的基础上,新增了87个城市,开始向社会发布实时监测数据。2014年35个重点城市源解析论证工作基本完成,并开始使用卫星遥感监测和无人机技术进行环境执法检查[50-51]。

本文通过对我国城市的实证研究,系统地分析了人口和土地城市化过程对空气质量的影响,未来研究者可以从以下三个方面继续分析。首先,理解城市化过程对农村空气质量等环境问题造成的影响。由于篇幅和数据所限,本研究没有对此深入挖掘,但已有研究发现,乡村在城市化过程中常常是被遗忘的角落,甚至沦为污染转移的目的地,同时由于地方精英的大量外流、地方性知识的破坏和环境监管机构的缺失,包括空气污染在内的环境问题日益恶化[52-53]。其次,从不同渠道搜集数据,对城市化与空气质量的关系进行纵贯性分析。由于我国2013年起才开始系统地发布PM2.5数据,时间段较短无法进行时间序列研究,否则可以更好地描述出随着城市化进程的推进空气质量的变化趋势。最后,本文着重探讨了空气污染问题,考虑到理论逻辑的一致性,可能对于其他类型的环境问题也会有类似的发现,未来研究可以选取其他数据对城市化的环境影响进行更为系统的分析。

[1] 中华人民共和国环境保护部. 2015中国环境状况公报 [R]. 2016.

[2] 王家庭, 王璇. 我国城市化与环境污染的关系研究——基于28个省市面板数据的实证分析 [J]. 城市问题, 2010(11):9-15.

[3] 陈向阳. 环境库兹涅茨曲线的理论与实证研究[J]. 中国经济问题, 2015(3):51-62.

[4] 高静. 中国SO2与CO2排放路径与环境治理研究——基于30个省市环境库兹涅茨曲线面板数据分析[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2012(8):120-129.

[5] 杨肃昌, 马素琳. 空气质量与城市发展——基于动态面板GMM模型的实证分析[J]. 经济问题探索, 2015(8):52-60.

[6] 王星. 城市规模、经济增长与雾霾污染——基于省会城市面板数据的实证研究[J]. 华东经济管理, 2016(7):86-92.

[7] 闫兰玲, 徐海岚, 唐伟, 郑思伟, 谷雨. 城市大气污染物排放与产业发展关系研究——基于杭州市EKC曲线的实证分析[J]. 中国人口资源与环境, 2014(S2):147-150.

[8] Akbari H, Pomerantz M, Taha H. Cool Surfaces and Shade Trees to Reduce Energy Use and Improve Air Quality in Urban Areas [J]. Solar Energy, 2001, 70(3):295-310.

[9] Clement M T, Chi G, Ho H C. Urbanization and Land-Use Change: A Human Ecology of Deforestation Across the United States, 2001—2006 [J]. Sociological Lnquiry, 2015, 85(4):628-653.

[10] 吕萍, 周滔, 张正峰, 田卓. 土地城市化及其度量指标体系的构建与应用[J]. 中国土地科学, 2008, 22(8):26-30.

[11] Gould K A, Schnaiberg A, Weinberg AS. Local Environmental struggles: Citizen Activism in the Treadmill of Production. Cambridge [M]. New York: Cambridge University Press, 1996.

[12] Gould K A, Pellow D N, Schnaiberg A. Interrogating the Treadmill of Production: Everything You Wanted to Know About the Treadmill But Were Afraid to Ask [J]. Organization & Environment, 2004, 17(3):296-316.

[13] Schnaiberg A. The Environment: From Surplus to Scarcity [M]. New York, NY: Oxford University Press, 1980.

[14] Foster J B. Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology [J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(2):366-405.

[15] Foster J B. Marx’s Ecology in Historical Perspective [J]. International Socialism, 2002,96:71-86.

[16] Han L, Zhou W, Li W, Li L. Impact of Urbanization Level on Urban Air Quality: A Case of Fine Particles (PM2.5) in Chinese Cities [J]. Environmental Pollution, 2014, 194:163-170.

[17] Shao M, Tang X, Zhang Y, Li W. City Clusters in China: Air and Surface Water Pollution [J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2006, 4(7):353-361.

[18] Grossman GM, Krueger AB. Economic Growth and the Environment [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2):353-377.

[19] Van Alstine J, Neumayer E. The Environmental Kuznets Curve [C]. In: Gallagher K, Editor. Handbook on Trade and the Environment. Cheltenham, UK/Northampton, MA: Edward Elgar, 2008:49-59.

[20] Mol A P J. Ecological Modernization: Industrial Transformations and Environmental Reform [C]. In: Redclift M, Woodgate G, editors. The International Handbook of Environmental Sociology. Cheltenham, UK, & Northampton, MA: Edward Elgar, 1997:138-149.

[21] York R, Rosa E A, Dietz T. A Rift in Modernity? Assessing the Anthropogenic Sources of Global Climate Change With the STIRPAT Model [J]. International Journal of Sociology and Social Policy, 2003, 23(10):31-51.

[22] Kasarda J D, Crenshaw E M. Third World Urbanization: Dimensions, Theories, and Determinants [J]. Annual Review of Sociology, 1991, 17(1):467-501.

[23] 郑思齐, 孙聪. 中国环境库兹涅茨曲线的平移机会[J]. 探索与争鸣 2012(10):53-56.

[24] Clement M T. Urbanization and the Natural Environment: An Environmental Sociological Review and Synthesis [J]. Organization & Environment, 2010, 23(3):291-314.

[25] Chen H, Jia B, Lau S S Y. Sustainable Urban Form for Chinese Compact Cities: Challenges of A Rapid Urbanized Economy [J]. Habitat International, 2008, 32(1):28-40.

[26] Martínez-Zarzoso I, Maruotti A. The Impact of Urbanization on CO2Emissions: Evidence from Developing Countries [J]. Ecological Economics, 2011, 70(7):1344-1353.

[27] Zhao S, Da L, Tang Z, Fang H, Song K, Fang J. Ecological Consequences of Rapid Urban Expansion: Shanghai, China [J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2006, 4(7):341-346.

[28] 任春艳, 吴殿廷, 董锁成, 王红强. 西北地区城市化与空气质量变化关系研究[J]. 北京师范大学学报:自然科学版, 2005(2):204-208.

[29] 国家统计局城市社会经济调查司. 中国城市统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.

[30] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 中国城市建设统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.

[31] 国家统计局, 环境保护部. 中国环境统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015.

[32] World Health Organization. Ambient Air Pollution Database [DB/OL]. 2016.

[33] 绿色和平. 2014全国190座城市PM2.5年度排名 [DB/OL]. 2015.

[34] 周一星, 史育龙. 建立中国城市的实体地域概念[J]. 地理学报, 1995, 50(4):289-301.

[35] 谭术魁, 宋海朋. 我国土地城市化与人口城市化的匹配状况[J]. 城市问题, 2013(11):2-6.

[36] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 主要指标解释[M]//中国城市建设统计年鉴. 北京: 中国统计出版社, 2015:637-642.

[37] 方创琳, 刘晓丽, 蔺雪芹. 中国城市化发展阶段的修正及规律性分析[J]. 干旱区地理, 2008, 31(4):512-523.

[38] 王洋, 王少剑, 秦静. 中国城市土地城市化水平与进程的空间评价[J]. 地理研究, 2014, 33(12):2228-2238.

[39] 王兴杰, 谢高地, 岳书平. 经济增长和人口集聚对城市环境空气质量的影响及区域分异——以第一阶段实施新空气质量标准的74个城市为例[J]. 经济地理, 2015(2):71-76.

[40] 黎文靖, 郑曼妮. 空气污染的治理机制及其作用效果——来自地级市的经验数据[J]. 中国工业经济, 2016(4):93-109.

[41] Ward M D, Gleditsch KS. Spatial Regression Models [M]. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2008.

[42] York R, Rosa E A, Dietz T. Footprints on the Earth: The Environmental Consequences of Modernity [J]. American Sociological Review, 2003, 68(2):279-300.

[43] York R, Rosa E A, Dietz T. StirpaT, IPAT and ImPACT: Analytic Tools for Unpacking the Driving Dorces of Wnvironmental Impacts [J]. Ecological Economics, 2003, 46(3):351-365.

[44] 王琰. 环境社会学视野中的空气质量问题:大气细颗粒物污染(PM2.5)影响因素的跨国数据分析[J]. 社会学评论, 2015, 3(3):53-67.

[45] 洪大用, 张斐男. 快速城市化与城市社会风险的应对[J]. 学习与探索, 2013(2):28-31.

[46] 吴利华, 胡艺, 王立永. 外部网络对中小企业节能减排绩效影响研究——基于长江三角区313家中小企业调查数据[J]. 东南大学学报:哲学社会科学版, 2015, 17(4):84-90.

[47] 李敏, 刘青. 技术创新补贴和碳税约束下政府与企业行为博弈研究[J]. 东南大学学报:哲学社会科学版, 2015, 17(4):91-99.

[48] 王梅. 我国城市群的环境合作机制[J]. 环境教育, 2012(12):70-72.

[49] 黄春蕾. 我国生态环境公私合作治理机制创新研究——“协议保护”的经验与启示[J]. 理论与改革, 2011(5):59-62.

[50] 中华人民共和国环境保护部. 2013年中国环境状况公报 [R]. 2014.

[51] 中华人民共和国环境保护部. 2014年中国环境状况公报 [R]. 2015.

[52] 包智明. 社会学视野中的生态文明建设[J]. 内蒙古社会科学:汉文版, 2014(1):1-5.

[53] 王晓毅. 沦为附庸的乡村与环境恶化[J]. 学海, 2010(2):60-62.

(责任编辑 刘 英)

2017-05-18

国家社会科学基金青年项目(16CSH023)成果之一。

王琰 (1987—),女,博士,黑龙江哈尔滨人,南开大学周恩来政府管理学院讲师,研究方向:环境社会学和定量研究方法。

C912.81

A

1671-511X(2017)04-0100-11