村民集体产权制度改革意愿及影响因素研究

——基于对福州市城中村的调研

黄 静 晗

(福建农林大学公共管理学院; 福建省区域特色发展研究院,福建 福州 350002)

村民集体产权制度改革意愿及影响因素研究

——基于对福州市城中村的调研

黄 静 晗

(福建农林大学公共管理学院; 福建省区域特色发展研究院,福建 福州 350002)

通过对福州市城中村的实地调研,建立二元logistic回归模型,分析村民集体产权制度改革的意愿及其影响因素。研究结果表明,村民还未形成对集体产权制度改革的一致认识与强烈意愿,受教育程度、主要收入来源、预期改革后集体资产收益是否会提高、对集体资产所有权归属的认知、对村社集体经济发展的关心程度、对村社干部的信任程度等变量对村民的改革意愿具有显著影响。中央与地方各级政府应加快出台直接规范农村集体产权制度改革的政策法规,扶持改革创新的配套措施,指导村社建立公正透明的改革程序规则,加大改革政策宣传力度,以推进农村集体产权制度改革的发展。

集体产权制度改革;改革意愿;村民

集体产权制度改革是当前农村改革的重要内容,也是牵动我国改革全局的一次重大制度创新。20世纪80年代,我国沿海地区城中村开始自发探索集体产权制度改革,在制度安排上主要采用股份合作的形式。在不改变集体所有的前提下,把社区集体资产折股量化给每个集体经济组织成员,并参照股份制的治理结构重构集体经济组织,建立混合产权的社区股份经济合作社,明晰集体产权归属,完善集体资产权能,被认为是具有制度创新意义的集体经济实现形式[1]。但由于制度供给不足,利益主体多元化且矛盾尖锐,改革整体推进艰难。为推动改革进程,2013年起中央一号文件连续对农村集体产权制度改革作出部署。2016年12月,中共中央、国务院发布《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,对改革进行顶层设计,提出因地制宜探索以股份合作制为主要形式的改革方向,改革进入由点及面、在全国范围内全面推进的新阶段。

30多年来,集体产权制度改革推进步履维艰,不仅与顶层设计滞后密切相关,而且改革的行动者也是影响制度实践效率的重要因素。任何制度安排最终都是由行为主体作出的,个体是在集体选择中唯一真实的决策者[2]。产权界定的主体主要是个人,人们对资产的权利“是他们自己直接努力加以保护、他人企图夺取和政府予以保护程度的函数”[3],个人的行动可以改变产权。改革中,村民是最主要的利益主体和行动主体,是影响改革绩效的主要力量。产权重构的制度安排能够尊重村民的制度需求是改革推进的关键。

当前,对农村集体产权制度改革的研究多从整体、宏观层面探讨制度变迁的动力机制,并分析这一制度创新的必要性与价值、模式选择与具体做法、矛盾与出路,以及开展对改革试点地区的调查研究,而行动主体在产权建构、制度变迁过程中的作用往往被忽略。从微观层面分析改革过程中行动主体如何面对制度变迁的潜在利润,在既定的制度环境和成本约束下进行选择与博弈的系统研究并不多见。鉴于此,本文从改革主体的视角,对村民集体产权制度改革的意愿及影响因素进行研究,为了解村民的制度需求、推进农村集体产权制度改革提供依据。

一、理论分析

(一)理论基础

Elinor的IAD模型被广泛应用于解释外生变量如何影响自主治理的政策效果。IAD模型是由外生变量、行动场景、互动等因素构成的复杂系统,其中行动场景由行动情境和行动主体两个部分构成,是在特定约束条件下,分析、预测并解释人类行为与结果的关键。行动情境作为行动主体之间互动、交换、冲突与解决问题的空间,是直接影响主体行为过程的结构。行动情境包含参与者状况,参与者可以获得的关于行动的信息、行动可能带来的潜在结果,参与者对决策结果的控制能力、收益与成本等变量[4]。行动主体从行动情境中获取了有关的信息、知识和资源,对每种可能的选择以及结果的成本和收益进行判断,从而形成关于改革的行动意愿。

(二)影响村民集体产权制度改革意愿的因素

参照IAD模型,本文结合研究内容,用个人和家庭特征因素代表参与者状况,用收益预期因素代表参与者对成本收益的判断和行动可能带来的潜在结果,用改革认知因素代表参与者可以获得的关于行动的信息,用村社信任因素代表参与者对决策结果的控制能力。在此基础上对村民的改革意愿展开研究,并提出如下研究假说。

1.个人和家庭特征因素。研究认为,村民作为理性的小农[5],会在个人禀赋及家庭资源的约束下,衡量长短期利益以及风险因素,作出追求利益最大化的合理选择。不同的个人和家庭特征会导致村民对改革有差异化需求和选择,影响村民对改革的预期和偏好。

(1)受教育程度。一般来说,受教育程度越高,村民的学习能力和谋生能力越强,非农就业机会越多,经历越丰富,对待新兴事物的态度也越开放,容易接纳和掌握新事物,对待改革的态度越积极。

(2)主要收入来源。以非农收入作为主要收入来源的村民,有较强的向社区外流动的意愿。他们希望通过集体产权制度改革明确并且固化自己和家人对于村社集体资产的权益和收益,因此更加倾向于支持改革。

(3)家庭人口数量。村民的家庭人口数越多,可能获得的集体资产份额就越多,可能享受到的集体资产权益和分红收益也越多,其改革的意愿可能就越强。因此,家庭人口的规模与结构也可能是影响村民改革意愿的关键变量。

(4)家庭收入水平。家庭收入是体现村民经济资源禀赋的一个重要变量,本文用家庭年收入衡量村民的家庭收入水平,分析村民的经济禀赋对其改革意愿的影响。

2.收益预期因素。舒尔茨认为,农民的行为遵循经济理性,他们擅长于计算成本与收益,然后根据计算与比较再行动[6]。村民作为追求个人效用最大化的理性经济人,利益是其行为的出发点,也是其目标。调研发现,在谈及改革时,村民最关心的是改革后是否能够每年分红,如果预期制度创新能够增加个人效用,村民就支持改革;反之,则阻扰改革。因此,本文采用预期改革后集体资产收益是否会提高这一变量来分析收益预期对村民改革意愿的影响。

3.改革认知因素。村民对集体产权制度改革的认知,如对村社集体资产所有权归属的认知、对所拥有的集体资产权利的认知、对集体产权制度改革形式和内容的认知等,会直接影响到村民对所需承担的改革成本和可获得收益的预期。一直以来,改革进展艰难的一个主要的根源是“缺乏知识,……,许多行动是在缺乏对问题后果的全面知识的情况下选择的”[7]。村民对改革的认知越清晰,越有利于形成对改革的准确判断和清晰的收益预期,从而表现出更为积极的行为态度。

(1)对集体资产所有权归属的认知。尽管我国宪法和法律明确规定农村集体资产属于集体所有,但调查发现村民对于集体资产归属的认识并不统一,有的认为集体资产的产权主体为国家,有的认为集体资产归个人所有。有学者在研究农户认知对农地制度变迁的影响时发现,农户对资产所有权的认知对其改革意愿有显著影响[8]。本文将验证村民对集体产权归属的认知差异是否会对其改革意愿产生显著影响。

(2)村社有无宣传介绍改革政策。如果村民缺乏改革的制度知识,那么其参与改革的意愿就会较低,从而导致制度变迁的时滞加长。村社积极地向村民宣传集体产权制度改革的意义、政策和具体做法等相关制度知识,对村民进行引导,不但会深化村民对改革的认识,而且会增强村民对改革的信心,直接影响村民改革的意愿与行为。

(3)是否了解改革的政策和做法。当村民缺乏制度知识,不了解集体产权制度改革的意义、政策和具体做法,甚至存在误解时,会对村民的改革意愿产生消极影响。

(4)对村社集体经济发展的关心程度。集体产权虚置的现实导致对村民参与集体资产经营管理的激励不足,“人人所有、人人不管”成为普遍现象。村民个体处于对集体资产的无权利状态,导致对集体经济发展的漠视。平时就关注村社集体资产经营、关心集体经济发展的村民,会有较高的积极性去了解改革的目的和做法,关注改革进程,更希望通过改革明晰产权,改变当前管理中的低效率状态。因此,这部分村民往往具有较高的改革意愿。

4.村社信任因素。信任是在存在风险的条件下,对他人的动机依旧抱有积极、自信的期待状态[9]。改革必然伴随着不确定的风险,此时信任与利益相联系,如果村民信任村社干部、对村社管理集体资产有信心,就能够降低改革的成本,使改革进程较为顺利。

(1)集体资产管理是否公开透明。如果村社管理集体资产的信息公开透明,能让村民知晓集体资产的经营管理、收益分配等情况,那么村民会产生更多的信任感,支持改革的意愿会更强。

(2)对村社干部的信任程度。目前,法律对于集体资产的产权主体“集体”缺乏清晰界定,村社干部往往成为集体资产的实际代表,控制着集体资产的剩余分配与收益分配。在改革中,通常也由他们代表集体或者以集体名义进行制度方案的选择。如果村民信任村社干部,也就容易信任村社干部的改革方案,村民支持改革的意愿就越强。

二、数据来源与样本分析

(一)数据来源

本文使用的数据来自2014年开始在福州市城中村进行的实地调查。福州是全国较早进行农村集体产权制度改革的地区之一,在2003年就曾启动改革,但由于矛盾突出而陷入停滞,2013年重启城中村集体产权制度改革。自改革伊始,笔者所在课题组即进入现场展开实地调查,经历较为完整的改革过程,对当地村民展开问卷调查和面对面的访谈。问卷内容包括个人及家庭基本情况、对改革的认知情况、对村社的信任和改革预期等方面。调查覆盖9个村社,共获得有效问卷291份。

(二)样本分析

调查结果显示:在全部样本中,有56.7%的村民愿意改革,而43.3%的村民表示不愿意,反映出村民对集体产权制度改革的共识还未形成,改革意愿还存在着较大分歧。村民具体的改革意愿也有所不同(表1)。

从村民个人、家庭特征来看,大专及以上受教育程度的村民支持改革的比例最高,以非农收入为主要来源的村民更倾向于支持改革,家庭人口数量与村民的改革意愿无明显相关性,家庭年收入在5~10万元的村民改革意愿最强。

从收益预期来看,69.1%的村民预期改革后集体资产的收益将得到提高,在这些村民中愿意改革的比例达63.7%,高于认为集体资产收益会降低的村民(44.7%)。

从改革认知来看,认为集体资产所有权主体是“集体”的村民支持改革的比例最高(66.2%),认为是“个人”和“国家”的次之。所在村社宣传介绍过集体产权改革政策的村民支持改革的比例更高。了解改革政策内容的村民比不了解的更愿意支持改革。村民的改革意愿与对村社集体经济发展的关心程度呈正相关关系,关心程度越高,支持改革的意愿越强烈。

从村社信任来看,认为本村社集体资产管理公开透明的村民更倾向于支持改革。随着对村社干部信任程度的提高,村民的改革意愿也增强。

三、计量模型与实证检验

(一)模型选择与变量定义

本文采用Logistic 回归模型分析影响村民改革意愿的变量。该模型的基本形式如下:

(1)

公式(1)中,P为村民有改革意愿的概率;参数β0为常数项;参数βj是解释变量Xj(j=1,2,…,n)对应的偏回归系数;ε是随机误差项,服从二项分布。

本文将村民的改革意愿作为因变量,将预期影响村民改革意愿的4类11个变量作为自变量,并对模型中的变量进行定义和预期假设(表2)。

表1 村民的改革意愿分析

表2 变量定义与预期假设

(二)估计结果与分析

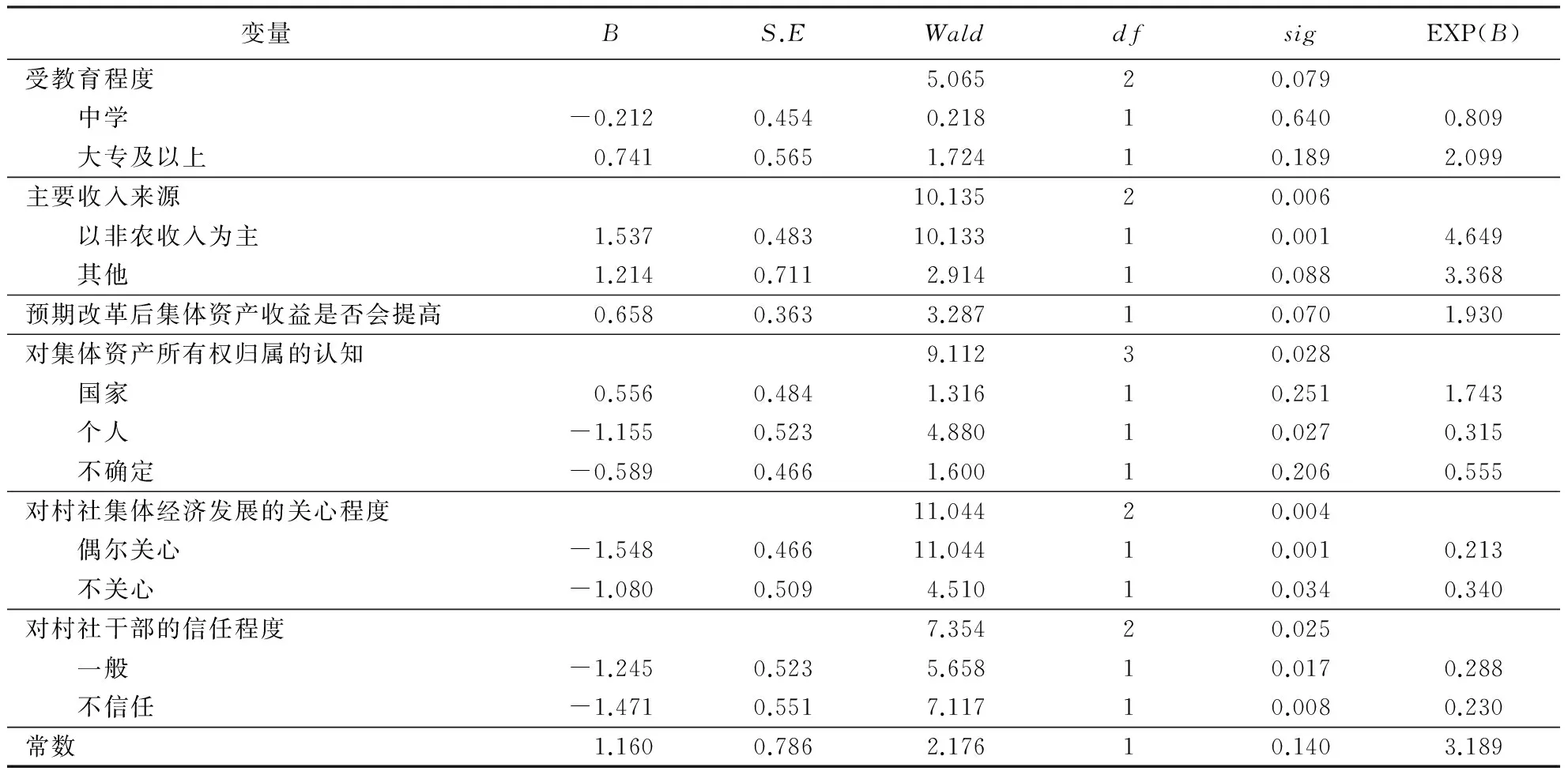

本文运用SPSS统计软件对数据进行了二元Logistic回归分析,首先采用全进入法(Enter)对所有自变量进行分析,为减少误差,对全部多分类变量设置哑变量,均以第一个选项为参照水平。接着根据各个自变量的统计结果,剔除回归模型中的不显著影响因素,采用向后剔除法(LR)进行回归分析,处理方式同全进入法。经过6次迭代后,最终构建的模型中保留了受教育程度、主要收入来源、预期改革后集体资产收益是否会提高、对集体资产所有权归属的认知、对村社集体经济发展的关心程度、对村社干部的信任程度等6个显著变量(表3)。该模型对应P值为0.375,模型拟合效果较好。

表3 模型估计结果

根据模型估计结果,具体分析如下:

1.在村民的个人和家庭特征方面,受教育程度和主要收入来源对村民的改革意愿有显著影响。(1)受教育程度对村民改革意愿的影响在10%的水平上显著。一般认为,受教育程度越高,对于改革的理解和接受程度就会越高。但本文的模型估计结果显示,受教育程度与村民的改革意愿呈非线性关系。以受教育程度为小学及以下村民为参照水平,受教育程度为大专及以上的村民支持改革的发生比是它的2.099倍,受教育程度为中学的村民支持改革的发生比只是它的0.809倍。通过对改革场域的观察以及对不同学历层次村民的访谈,推测这一结果可能是由以下原因造成:大专及以上受教育程度的村民大多在村社之外有独立工作,不完全倚重于村社集体资产收益,同时他们具有较高的理解能力和认知水平,更容易接受集体产权制度改革的意义和必然性,因此他们支持改革的意愿最强;初高中教育层次的村民是村社成员主体,他们的工作和生活重心主要在农村,与村社的社会关联程度高,改革与他们的利害关系最为直接和紧密,他们对改革的利益诉求多元化而分散。在改革方案的制定过程中,围绕利益的重新分配不断发生分化与冲突。因此,受教育程度为中学的村民的改革意愿相对较低是有现实合理性的。(2)主要收入来源对村民改革意愿的影响在1%的水平上显著。以非农收入为主要收入来源的村民支持改革的发生比是以农业收入为主要收入来源村民的4.649倍,与预期假设一致。主要收入来源为非农收入的村民已经向村社外流动或者有强烈的向外流动意愿,因此更迫切希望通过改革实现对集体资产权利的固化,分离集体经济组织成员身份与村民身份,不因离开村社而失去对集体资产产权的权益。

2.在收益预期方面,预期改革后集体资产收益是否会提高对村民改革意愿的影响在10%的水平上显著。预期改革后集体资产收益会提高的村民支持改革的发生比是对改革收益预期悲观村民的1.930倍。预期乐观的村民对改革的意愿更强,这与前文的假设一致,也符合村民作为理性的经济主体对个人利益最大化的追求这一目标。村民对进行集体产权制度改革的意愿,是其作为理性的主体面对约束能够作出反映期望、偏好的决策和选择,以有效增加自己的利益。

3.在改革认知方面,对集体资产所有权归属的认知与对村社集体经济发展的关心程度都显著影响村民的改革意愿。(1)对集体资产所有权归属的认知在5%的水平上显著影响村民的改革意愿。以认为集体资产所有权归属为集体的村民为参照水平,认为所有权归属国家的村民支持改革的发生比是它的1.743倍,认为所有权归属个人的村民支持改革的发生比是它的0.315倍。可见,认为集体资产属于国家所有的村民改革意愿最强烈,认为集体资产归属集体所有的村民次之,认为集体资产属于个人的村民改革意愿最弱。这一结果可能的解释是:当村民认为集体资产属于国家所有时,希望通过改革来确定对集体资产的人格化占有权、收益分配权等一系列权利,因此此类村民支持改革的积极性最高;而当村民将集体资产当作是个人的私有财产时,推动改革的意愿必然最低。(2)对村社集体经济发展的关心程度在1%的水平上显著影响村民的改革意愿,越关心集体经济运作的村民改革意愿越强,与前文的假设一致。

4.在村社信任方面,对村社干部的信任程度在5%的水平上显著影响村民的改革意愿。以信任村社干部的村民为参照水平,不信任村社干部的村民支持改革的发生比是它的0.230倍。村民越不信任村社干部,其支持改革的意愿越低,与预期假设一致。长期以来,由于产权主体虚置,村社干部成为集体资产的监管者,享有对集体资产的剩余索取权和寻租收益。而信息不对称以及缺乏有效的监督机制,使村民很难监督和约束村社干部的行为,从而形成对村社干部的普遍不信任。调查结果显示,表示信任村社干部的村民仅占16.4%。村民的改革意愿很大程度上受到这种不信任关系的影响。集体产权制度改革将重建集体经济组织的管理决策机制、资产营运机制和收益分配机制,但事实上村社干部依然掌握着集体资产的管理权,很大程度上决定着集体资产经营效率的高低。完善民主监督管理机制,重建信任关系,还有很长的路要走。

四、结论与启示

在理论和实证分析的基础上,本文得出以下主要结论:村民的改革意愿受到个体和家庭特征、收益预期、改革认知和村社信任等方面影响。其中,受教育程度、主要收入来源、预期改革后集体资产收益是否会提高、对集体资产所有权归属的认知、对村集体经济发展的关心程度、对村社干部的信任程度等6个变量对村民的改革意愿具有显著影响。总体上看,村民还未形成对集体产权制度改革的一致认识与强烈意愿,改革的动力不足。

本研究结论有以下政策启示:(1)中央与地方各级政府应加快出台直接规范农村集体产权制度改革的政策法规。通过统一的规范性文件,对资产量化、集体经济组织的重构形式与法律地位等关键性问题予以明确,有助于降低改革成本,引导村民等行动主体形成改革共识。(2)扶持改革创新的配套措施。政府应对改革创新予以扶持,出台相应的配套政策措施,给予改革后重建的集体经济组织税收减免优惠,将村社公共服务开支逐步纳入公共财政预算,扶持村社集体经济发展,增强村民对改革的收益预期。(3)指导村社建立公正透明的改革程序规则。鼓励村民参与讨论与制定改革方案,形成畅通的利益表达渠道,关注不同群体的利益诉求,保障村民知情权、决策权和监督权,增强村民对改革的信任度。(4)加大改革政策宣传力度。让村民了解改革的意义、政策与做法,消除疑虑,提高村民的改革信心。

[1]陆学艺.城郊农村实现城市化的好模式——宁波江东区调查[J].今日中国论坛,2007(11):34-40.

[2]詹姆斯·M.布坎南,戈登·图洛克.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].陈光金,译.上海:上海人民出版社,2014:31.

[3]巴泽尔.产权的经济分析[M].费方域,段毅才,译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,1997:2.

[4]埃米·R.波蒂特,马可·A.詹森,埃莉诺·奥斯特罗姆.共同合作:集体行为、公共资源与实践中的多元方法[M].路蒙佳,译.北京:中国人民大学出版社,2013:38-39.

[5]林毅夫.小农与经济理性[J].中国农村观察,1988(3):31-33.

[6]西奥多·W.舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,1987:34.

[7]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道——集体行动制度的演进[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海译文出版社,2012:40.

[8]汤谨铭,朱俊峰.农户认知对农地制度变迁的影响及作用机制——基于重庆市的实证研究[J].农业经济问题,2013(7):71-77.

[9]COTTRELL C A, NEUBERG S L, LI N P. What do people desire in others? A sociofunctional perspective on the importance of different valued characteristics[J]. Journal of Personality and Social Psychology,2007,92(2):208-231.

(责任编辑: 林小芳)

Villagers′ willingness and affecting factors in collective property right reform— Based on the investigation of village in city of Fuzhou

HUANG Jing-han

(CollegeofPublicAdministration,FujianAgricultureandForestryUniversity;FujianInstitutionforRegionalCharacteristicDevelopment,Fuzhou,Fujian350002,China)

Based on the on-the-spot investigation of village in city of Fuzhou, the paper uses binary logistic regression model to analyze villagers′ willingness and affecting factors in collective property right reform. The results show that there is no consensus on collective property right reform, and the variables including villagers′ education level, the main source of household income, collective asset income expectations, viewing on the ownership of collective assets, concerning about the village collective economic operation, the trust in village cadres have significant impact on the villagers′ willingness. In order to promote the reform, the paper suggests that the government should issue the relevant policies and regulations accompanied by policy incentives, establish procedures and rules, strengthen publicity and education.

collective property right reform; reform willingness; villager

2017-02-24

福建省社会科学规划青年项目(2014C116)。

黄静晗(1981-),女,副教授,博士。研究方向:农村发展与制度创新。

F321.32

A

1671-6922(2017)04-0005-06

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.04.002