福建省区域环境质量差异化及影响因素研究

李军军, 周利梅

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350007)

福建省区域环境质量差异化及影响因素研究

李军军, 周利梅

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350007)

通过构建区域环境质量评价及影响因素的面板数据模型,利用2011-2015年福建省九地市数据,分析“十二五”期间福建省区域环境质量差异化的表现和影响因素。结果表明:各地市环境-收入关系正处于爬坡阶段,未达到环境改善的拐点,环境管理、产业结构、外贸水平和外资规模对各地市环境质量影响显著;从影响程度来看,外贸水平的影响程度最大,环境管理的影响程度较小,存在区域差异。据此,提出加快福建省区域环境质量协调优化的针对性对策:(1)深入贯彻绿色发展理念,加强制度建设;(2)积极转变经济发展方式,提高经济发展质量;(3)推进产业结构优化,降低污染排放水平;(4)扩大对外开放,发展开放型经济;(5)加强政府监管,加大环境管理投入力度。

环境质量;区域差异;环境管理;福建省

党的十八届五中全会提出五大发展理念,将绿色发展和生态文明建设放到更突出的位置,明确提出到2020年我国环境质量总体改善的目标。这就需要加快经济转型升级,促进环境保护的体制机制创新,提高各地环境质量管理水平。福建省具备良好的生态环境基础,森林覆盖率长期位居全国首位,历届政府也非常重视环境保护工作,始终坚持贯彻执行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”等一系列生态文明建设的新思想、新论断和新要求,坚持生态省建设,生态文明建设的体制机制创新取得较好成效,继2013年被国务院批准建设生态文明先行示范区后,2016年又被确定为国家生态文明试验区,率先开展生态文明体制改革综合试验。虽然福建省拥有得天独厚的山海资源优势,生态环境总体良好,但随着工业化和城市化进程的加快推进,也面临资源紧缺和生态环境恶化的巨大压力,生态环境保护压力和保护难度日益加大。由于各地区的生态资源禀赋差异明显,且经济基础、产业结构和环境质量管理存在较大差异,部分地区环境污染问题比较突出。因此,深入研究全省各地环境质量的区域差异,分析其影响因素,对制定和完善环境政策、加快建设生态文明试验区具有重要意义。

一、文献综述与问题的提出

随着经济发展,环境污染问题随之产生,国内外学者对经济增长与环境污染的关系进行了大量研究。Shafik、Friedl、Grossman等研究指出经济增长与环境污染联系密切,环境污染随着经济增长呈现先恶化后改善的趋势,即存在所谓的环境库兹涅茨倒U型曲线[1-3];林伯强等研究指出我国目前处于环境库兹涅茨倒U型曲线顶点的左端,经济增长往往以环境污染为代价[4];王飞成等基于1992-2011年我国省级面板数据,构建环境污染综合指标,分析环境治理投资、技术进步和贸易开放等因素对环境污染及其区域差异性的影响,研究发现我国的东部、中部和西部地区的环境库兹涅茨曲线有较大的异质性[5]。这些研究虽然反映了环境与经济之间的关系,但环境质量变化并不是随着经济发展水平的提升而自然改善,而是有其内在的演变机理,主要受技术进步和环境管理水平提升等因素影响。Porter等提出,设计合理的环境规制能够引导企业发现资源使用中潜在的创新机会,激励企业进行技术创新和管理创新,实现环境规制下生产率和环境质量的双重提高[6];Jalil等从产业结构转型、清洁技术升级和金融结构发展等方面进一步深化了上述研究[7];江三良等分析指出经济发展和工业化趋势增加了环境污染,而技术水平的提高对环境质量改善有正向促进作用,且城市化水平的提高也降低了环境污染[8]。目前,我国经济增长与环境保护都具有政府主导的特征,特别是区域经济发展的这一特征更为明显,部分地区为了促进经济增长和增加财政收入,不可避免地放松了环境规制力度,环境管理效果难以有效提升。目前,学界从多个角度研究环境质量影响因素,但侧重点有所不同。齐结斌等研究发现,政府的环境偏好对环境质量有明显影响[9];王敏等研究发现无论是纵向财政竞争,还是横向财政竞争,均对我国环境质量产生了不同程度的负面效应[10];董竹等研究指出我国目前环境治理投资与环境质量之间存在长期的均衡关系,环境治理投资对环境质量有正向冲击,但冲击持续的时间较短,投资效果逐步减弱[11]。

综上所述,现有关于经济增长与环境污染关系的研究成果比较丰富,但具体的影响机理还有待进一步深入研究,特别是大多数研究聚焦于省际,对于省内各地级市的环境差异化的研究成果较少。在相同省域内,既有相对统一的管理体制和政策,也存在区域经济和环境差异,环境影响的空间效应更明显,环境质量管理的影响更突出。因此,本文通过构建面板数据模型,基于区域差异性角度研究福建省各地区环境质量的差异性及其影响因素,以期为环境管理政策创新提供一定的参考依据。

二、福建省区域环境质量的测度和分布特征

近年来,福建省坚决贯彻执行党中央关于生态文明的部署和要求,坚持“五位一体”总体布局,注重生态文明建设制度创新,把环境保护作为党委工作的重点内容,落实好各级党委政府的环保属地责任,最大限度地拓展各级政府和职能部门参与环境保护的广度和深度。“十二五”期间,福建省强化环保顶层设计,推动出台生态文明体制改革系列配套方案,率先建立“党政同责,一岗双责,失职追责”等制度,在经济社会快速发展的同时,全省环境质量持续保持全国领先,森林覆盖率达65.95%,持续保持全国第一,水、大气、生态环境等3项指标均为“优”。其中,12条主要河流水域功能达标率为98.1%,Ⅰ~Ⅲ类水质比例为94%,比全国平均水平高出近30个百分点,县级以上集中式生活饮用水源地达标率为98.2%。全省23个城市空气质量均达到或优于国家环境空气质量二级标准[12]。2015年,福建省化学需氧量排放量60.94万t,比2014年下降3.24%,比2010年下降12.42%;氨氮排放量8.51万t,比2014年下降4.71%,比2010年下降12.43%;二氧化硫排放量33.79万t,比2014年下降5.06%,比2010年下降14.09%;氮氧化物排放量37.91万t,比2014年下降7.93%,比2010年下降15.30%,全部完成了“十二五”规划的四项污染物减排目标任务[13]。但各地市的环境质量存在较大差异,特别是受到经济基础影响,环境管理差异化明显。据统计,2015年,福建省各地市主要污染物排放总量为:一般工业固体废弃物排放量最大的是龙岩,达到1376万t,其次是三明和泉州,厦门和莆田较少;废水排放量各地比较接近,最多的是泉州,其次是厦门和福州,山区地市较少;化学需氧量排放量和氨氮排放量的分布接近,都是泉州最多,其次是福州,且都远远超过其他地市;氮氧化物排放量最多的是泉州和福州,均超过8万t,莆田和南平较少;烟(粉)尘排放量最多的是福州和泉州,厦门和莆田较少。

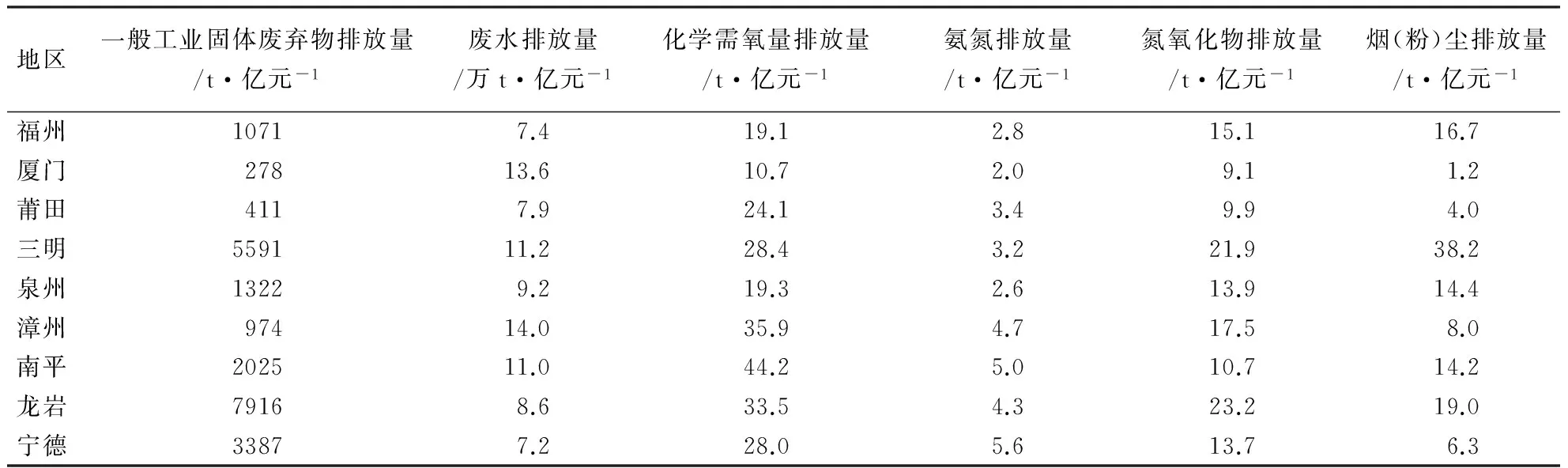

考虑到经济总量的差别,综合考虑经济产出和污染排放的相对指标能更好地说明各地的环境质量管理水平,本文用单位地区生产总值主要污染物排放量比较各地市污染排放水平(表1)[14]。从2015年福建省各地市单位地区生产总值主要污染物排放量来看:一般工业固体废弃物排放量最高的是龙岩,其次是三明,厦门和莆田相对较低;废水排放量最高的是漳州,达到14.0万t·亿元-1,约为宁德的2倍,厦门也比较高;化学需氧量排放量最高的是南平,其次是漳州和龙岩,厦门较低;氨氮排放量最高的是宁德,南平次之,厦门最低;氮氧化物排放量最高的是龙岩,三明次之,厦门和莆田较低;烟(粉)尘排放量最高的是三明,龙岩次之,厦门和莆田较低。综合主要污染物排放总量和相对指标来看,沿海地市的污染排放控制较好,而山区地市的污染排放量较高。

表1 2015年福建省各地市单位地区生产总值主要污染物排放量

数据来源:《福建统计年鉴-2015》。

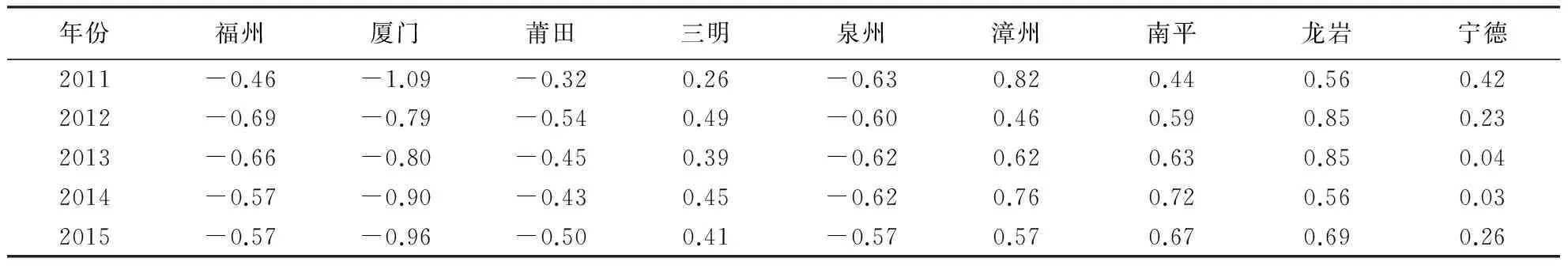

污染物排放量是影响环境质量的主要因素,但不能把污染物排放量和环境质量等同起来,如果能够有效地处理污染排放物,则能够降低污染排放对环境质量的影响。但由于我国统计部门并没有直接公布环境质量方面的综合指标数据,也没有单项指标可以很好地度量环境质量,只能用多个污染物排放指标来近似度量[15]。由于主要污染物排放量指标的性质各不相同,量纲也有很大差距,本文用主成分分析法,把各种污染物排放量指标综合在一起,用一个正交变换取其线性组合,得到一个相对指标来衡量各地环境质量管理的差异性。本文根据一般工业固体废弃物排放量、废水排放量、化学需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量、烟(粉)尘排放量等6个主要污染物排放量指标构建指标体系。与现有研究不同的是,本文的指标全部采取相对排放指标,可以衡量经济环境的协调性。对2011-2015年福建省九地市这6个指标进行主成分分析,经过KMO和Bartlett′s 检验,各年都通过显著性检验,具备主成分分析的条件。按照主成分变量方差累积占原指标总方差90%以上的原则,确定主成分个数,再以主成分对应特征值作为权重,对选定的主成分得分进行线性组合,运用SPSS 16.0软件分析得到各地市主要污染物排放量综合得分(表2)。

表2 2011-2015年福建省各地市主要污染物排放量综合得分

上述主成分分析中,方差最大的3个主成分的方差贡献率之和达到94%,第一主成分的方差贡献率是50%,而且其载荷主要体现在一般工业固体废弃物排放量、废水排放量和化学需氧量排放量等3个指标上,说明这3个指标是影响各地市环境质量差异的主要因素,其他3个指标差距较小,对各地市环境质量差异产生的影响不明显。这里主成分综合得分也只是表示评价对象之间的相对水平,而不是绝对水平,负值得分并不表示环境质量很差,只是表示低于平均水平。由于污染物排放量属于反向指标,排放量越大环境质量就越差,所以从综合得分来看,得分越大的地区环境质量越差。相对来看,龙岩、南平和漳州的得分较高,厦门、福州和泉州的得分较低。从得分变化来看,漳州和莆田得分的整体下降趋势比较明显,说明其环境质量有所提升;龙岩、南平和三明的得分整体呈上升趋势,说明其环境质量管理效果有待改进。这也反映了沿海地市和山区地市之间的差异。

三、福建省区域环境质量差异的影响因素分析

影响环境质量差异的因素较为复杂,包括环境基础、经济基础、产业结构,以及政府的管理强度和管理水平,因此,需进一步分析影响因素作用的大小。本文建立面板数据模型来分析环境质量与影响因素之间的因果关系。

(一)模型设定

考虑到地区环境质量的差异及影响因素的多元化,建立如下面板数据模型:

Yit=αi+β1lnGit+β2lnSit+β3Jit+β4lnMit+β5lnZit+εit

(1)

其中,Yit表示环境质量;i表示各地市(i=1,…,9);t表示年份(t=2011,…,2015);αi表示截距项;β1、β2、β3、β4、β5表示解释变量的系数;εit表示随机扰动项。变量和指标具体解释如下:

1.被解释变量。Yit是被解释变量。基于当前环境质量主要由污染排放水平决定,这里用上述主成分分析法得到2011-2015年福建省各地市环境评价综合得分指数,综合得分指数越高代表环境污染程度越高,环境质量越差。

2.解释变量。解释变量包括Git、Sit、Jit、Mit、Zit。具体来说:(1)Git表示环境管理。环境污染治理投资是环境保护和地方政府管理水平的直接体现,国内外对环境管理的衡量方法主要包括环境污染治理投入、污染排放和综合评价等,Morgenstern、Matthew等将各行业运行费用和污染减排投资的总和作为环境管理强度的指标[16-17];赵连阁等将各种污染物标准化后加总,采用单位污染物排放的工业污染治理投资额作为环境管理的衡量方法[18]。本文选取工业污染治理投资额占地区生产总值的比重来衡量环境管理。(2)Sit表示经济发展水平。尽管是否存在倒U型环境库兹涅茨曲线仍有很大争论,如张钰洁等研究发现福建省人均GDP和各种污染物排放量的关系并不确定[19]。但大量研究表明,经济增长与环境污染之间存在显著关系,如王斌会等研究发现全国主要城市的经济发展对空气质量有显著影响[20]。本文选取人均地区生产总值来衡量经济发展水平。(3)Jit表示产业结构。由于主要污染物排放都是由工业生产引起的,产业结构的变化对环境质量有较大影响。本文选取第二产业增加值占地区生产总值的比重来衡量产业结构。(4)Mit表示外贸水平。出口导向型贸易模式在促进地区经济发展的同时,一定程度上会对环境质量产生影响;随着经济结构转型,内需扩大有利于改善环境质量。本文选取出口贸易总额占地区生产总值的比重来衡量外贸水平。(5)Zit表示外资规模。发展中国家在引进外资的过程中一定程度上成为国际资本的“污染避难所”,外资规模的大小与环境质量有直接关系。本文选取外商直接投资额占地区生产总值的比重来衡量外资规模。

由于环境质量是主成分分析得到的综合得分,产业结构是一个结构相对数,这2个变量在模型中无需取对数;而环境管理、经济发展水平、外贸水平和外资规模都是强度指标,在模型中需取对数,以避免单位和量纲的影响。指标数据均来自2012-2016年《福建统计年鉴》,价值指标均剔除物价水平变动的影响,外贸出口和外资数据都按当年平均汇率折算成人民币计价。

(二)估计结果和分析

本文采用Eviews 6.0软件进行各种检验并估计参数,主要采取相同根单位根检验LLC(Levin-Lin-Chu检验)和不同根单位根检验(Fisher-ADF检验)对各变量作单位根检验。检验结果表明:Y、J这2个变量是平稳I(0),lnG、lnS、lnM、lnZ这4个变量取对数是一阶单整I(1)。虽然这6个变量不是同阶单整,但被解释变量是平稳的,而且有4个解释变量都有相同的单整阶数,仍然可以对这6个变量作协整检验。本文用Pedroni检验和Kao检验2种方法进行检验,检验结果通过了协整检验,都拒绝了不存在协整关系的假设,说明变量之间存在长期稳定的均衡关系,因此可以在此基础上直接对原方程进行回归分析。

基于不同截距项αi的假定和特征,面板数据模型可以分为混合估计模型、固定效应模型和随机效应模型。如果在不同时间和不同截面上,截距项都不存在显著性差异,应为混合估计模型,可以用普通最小二乘法(OLS)估计参数。如果在不同时间或不同截面上,截距项不同,则为固定效应模型或随机效应模型。如果截距项αi与解释变量之间不相关,则为随机效应模型;否则,为固定效应模型。选择固定效应模型或随机效应模型可以通过Hausman检验来判断。

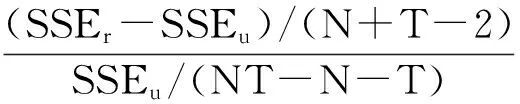

选择混合估计模型或固定效应模型可以通过F检验来完成,在原假设截距项都相同的情况下,F统计量定义为:

(2)

其中,SSEr、SSEu分别表示混合估计模型和固定效应模型的残差平方和;N表示横截面个体数量;T表示时间跨期长度。初步估计得到F统计量为0.771,小于5%置信水平下的临界值,应该选择固定效应模型。通过Hausman检验表明,Wald统计量为3.81,其相伴概率为0.577,接受原假设,需采用固定效应模型。因此,根据F检验和Hausman检验,最终选定固定效应模型,再分别考虑个体固定效应和时点固定效应。

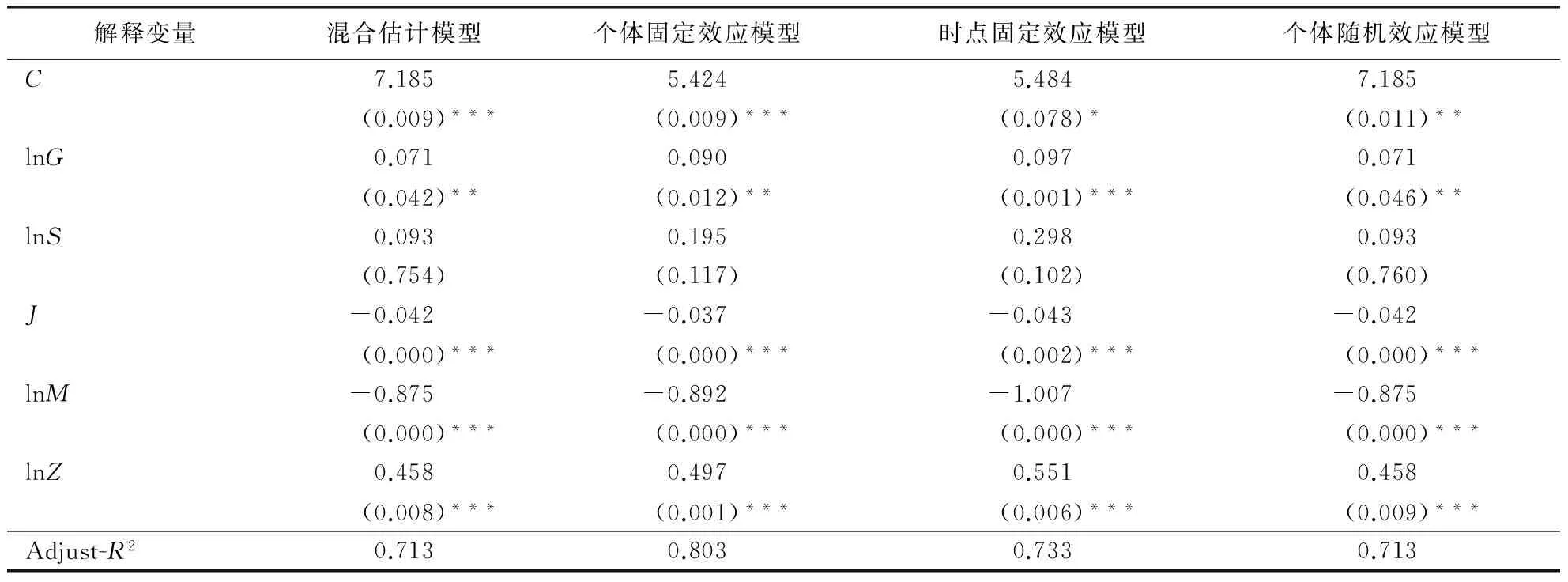

在回归的时候,由于本文的数据横截面个数大于时序个数,在估计个体固定效应模型时,权数选择按截面加权(Cross Section Weights, CSW)的方式,允许不同的截面存在异方差现象;估计方法采用面板校正标准误(Panel Corrected Standard Errors, PCSE)方法,可以有效处理复杂的面板误差结构,如同步相关、异方差、序列相关等问题,特别适合本文样本量不是特别大的情况。在估计时点固定效应模型时,权数选择按时间加权(Period Weights)的方式,允许不同的时点存在异方差现象;估计方法采用PCSE方法。为了便于比较,本文把混合估计模型和随机效应模型的估计结果一并列出(表3),由于本文主要从解释变量的系数角度分析各因素对环境质量的影响,模型估计时省略了个体和时点的不同截距项。

表3 模型估计结果

注:C表示常数项;***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。

从模型估计结果来看,模型的整体拟合优度较高,都超过70%。从解释变量的显著性来看,经济发展水平在4个模型中都不显著,但在固定效应模型中系数较大,显著性比其他模型表现更好,也接近10%的显著性水平。去掉这个变量后,模型估计结果没有太大变化,其他变量的系数也没有太大变化,故仍保留该变量作为对比。经济发展水平的系数为正,说明环境污染与经济发展水平之间存在正向关系,反映出福建省各地市的环境-收入关系正处于爬坡阶段,但还未达到环境改善的拐点。其他4个解释变量都非常显著,说明地区的环境管理、产业结构、外贸水平和外资规模对各地环境质量具有非常显著的影响。从系数来看,环境管理和外资规模这2个变量的系数为正,说明引进外资确实对地区环境产生较大的负面影响,各地在承接产业转移时,环境污染产业没有得到有效的控制,外资规模的扩大造成环境质量下降;而且外资规模的系数较大,说明外资规模的增长对环境质量的影响非常明显。环境管理中的环境污染治理投资对环境质量的影响较小,这是因为模型反映的是环境污染治理投资变化对环境质量变化的影响,而部分地市环境污染治理投资变化不稳定,起伏波动较大,影响了模型参数的显著性检验,使其系数的经济含义不能很好地得以体现。产业结构和外贸水平这2个变量的系数为负,一方面,是因为福建省沿海地市的经济更发达,工业增加值的比重更高,外贸也更发达,使得经济增长较快,在经济体量较大的情况下,单位产值的污染物排放量较低,环境质量较好;另一方面,是因为福建省山区地市受自然条件和区位因素的限制,经济基础较为薄弱,工业发展水平较低,产业升级相对比较滞后,高技术和高附加值产业相对处于劣势地位,导致单位产值的污染物排放量较高,不利于环境质量改善。综合来看,对环境质量起到正向作用影响的主要是产业结构和外贸水平,且外贸水平的影响程度远远高出其他变量;对环境质量起到负向作用影响的主要是外资规模,其影响程度不容小觑;而环境管理的作用还没有发挥出来。

比较个体固定效应模型和时点固定效应模型的估计结果可知,环境管理对环境质量的影响作用差别不大,但经济发展水平、外贸水平和外资规模等3个变量的系数绝对值在时点固定效应模型中较大,说明在考虑时点差异的情况下,更能反映这些变量对环境质量的影响。但从截距项来看,在时点上并没有太大的变化,也没有呈现出任何变化趋势和特征。而在个体固定效应模型中,不同个体的截距项有较大差距,反映了各地环境质量的初始差异水平。

四、福建省区域环境质量协调优化的对策

研究结果表明,虽然福建省全省环境政策统一,但受到各地市环境管理、经济发展水平、产业结构、外贸水平和外资规模等因素影响,福建省各地市环境质量存在较大差异,环境污染投资的效果还不明显,环境管理水平有待提升。而缩小环境质量的区域差异,关键是加强环境管理,转变经济发展方式,提高经济发展水平。

1.深入贯彻绿色发展理念,加强制度建设。把生态文明建设提升到经济社会建设的同等地位,把生态理念贯穿到各项建设工作中。在制度设计上加强生态文明建设的指导性、可行性、强制性,全面贯彻落实环境保护和环境管理的各项政策,突出生态法规在经济建设中的地位,切实发挥各项生态政策的积极作用。要继续加强顶层设计,深化生态文明制度改革,把“从上到下”的理念与“从下到上”的经验结合起来,不但要把中央和省政府出台的各项制度贯彻落实下去,还要把各地生态文明建设的特色经验加以宣传推广,并及时总结环境管理面临的问题,集思广益加以解决。要积极借助国家生态文明试验区建设的重大机遇,在体制机制创新上先行先试,走出一条经济发展与生态文明建设相互促进、人与自然和谐的绿色发展新路。

2.积极转变经济发展方式,提高经济发展质量。积极推进“大众创业,万众创新”,改变传统的高耗能、高排放生产方式,将传统的粗放型经济增长模式逐渐转变为依赖技术革新和管理创新的集约型经济增长模式。应依托先进制造业基地,加快推广“互联网+”模式,引进高附加值、高新技术投资项目,提升外资引进的环评门槛,逐步转移和排除污染密集型产品,提高清洁生产比重。同时,注重创新要素的积累,特别是要加大科技创新人才的培养和引进力度,各地市要充分利用好中央和省级各类人才优惠政策,推进各项重大人才工程,切实改善人才成长和发展的环境,使创新人才成为促进经济发展、提高经济效率的首要因素。

3.推进产业结构优化,降低污染排放水平。重工业是能源消耗和污染排放的主要来源,重工业在产业结构中的比重差异是导致环境质量差异的重要原因。因此,各地市要在发挥本地产业优势的基础上,积极推进产业结构优化,不断提升自主创新能力,大力发展新能源产业和节能环保产业,打造更为清洁的产业链,使产业结构升级能够适应环境改善的要求。尤其是山区地市要注意保持自然环境和地理条件方面的优势,积极发展生态农业,着力发展高技术产业,大力推进战略性新兴产业的布局和发展,发挥技术引领作用,并带动传统产业的改造升级。同时,各地市要因地制宜,积极发展现代性服务业,促进工业化和信息化融合,寻找新的经济增长点,提升工业生产效率和科技水平。

4.扩大对外开放,发展开放型经济。依托福建自由贸易试验区三大片区,进一步提高对外开放水平,积极拓展对外开放的领域和对象,发挥福建省各地市的产业优势,努力扩大出口规模,提高外贸依存度。加快转变外贸发展方式,增加高附加值和高技术产品的出口比重,使外贸成为消化过剩产能、提高经济效益、改善环境质量的重要抓手。沿海地市和山区地市要做好对外开放的联动发展,继续做好“山海协作、产城联动”工作,建立并完善沿海地市带动山区地市对外开放的联动机制,在产业、资源、信息、技术等方面加强交流,形成优势互补的融合发展。在引进外资过程中,要更加重视环境准入和效益标准,逐步提高环保门槛,严格落实环评的“一票否决制”,拒绝国外落后产能和污染产业的转移,避免成为国外污染产业的“避难所”。

5.加强政府监管,加大环境管理投入力度。地方政府作为落实环境政策的责任主体,要切实落实“党政同责”“一岗双责”的制度设计,把环境保护作为地方政府工作的重要内容,加强环境绩效和环保目标责任考核,使环境保护和经济社会发展有机结合起来。由于地方政府在环境保护和环境监管中有一定的自由裁量权,应促使地方政府进一步加大环境监管力度、改善工作方法、提高工作效率,在环境管理的制度设计和实施上不断创新。要转变工作理念,提高社会环境保护意识,激发企业和公众参与环境保护的积极性,充分发挥市场机制的作用,调动更多的社会力量加入环境管理体系。加大环境管理投入,持续加大环境污染治理投资力度,保持环境污染治理投资的稳定性和连续性,强化环保投入的监管和绩效评估,提高环境管理成效。如通过财政资金引导社会投资,引入环境保护的社会力量,促使环境治理在环境质量提升中发挥更大的作用。

[1]SHAFIK N. Economic development and environmental quality: an econometric analysis[J]. Oxford Economic Papers,1994,46(10):757-773.

[2]FRIEDL B, GETZNER M. Determinants of CO2emissions in a small open economy[J]. Ecological Economics, 2003,45(1):133-148.

[3]GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Economic growth and the environment[J]. Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[4]林伯强,蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界,2009(4):27-36.

[5]王飞成,郭其友.经济增长对环境污染的影响及区域性差异——基于省际动态面板数据模型的研究[J].山西财经大学学报,2014,36(4):14-26.

[6]PORTER M E, LINDE C V D. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):97-118.

[7]JALIL A, FERIDUN M. The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis[J]. Energy Economics,2011,33(2):284-291.

[8]江三良,刘涵.技术进步对中国区域环境质量的影响研究——基于污染排放的视角[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(1):5-11.

[9]齐结斌,胡育蓉.环境质量与经济增长——基于异质性偏好和政府视界的分析[J].中国经济问题,2013(5):28-38.

[10]王敏,胡汉宁.财政竞争对中国环境质量的影响机理及对策研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(10):164-169.

[11]董竹,张云.中国环境治理投资对环境质量冲击的计量分析——基于VEC模型与脉冲响应函数[J].中国人口·资源与环境,2011,21(8):61-65.

[12]潘园园,曾咏发.“十二五”以来我省环境质量持续保持全国领先[EB/OL].(2016-02-01)[2017-05-06]. http://www.fujian.gov.cn/xw/mszx/201602/t20160201_1136292.htm.

[13]莫思予.福建“十二五”四项污染物减排目标任务全面完成[EB/OL].(2016-03-03)[2017-05-05]. http://news.fznews.com.cn/fuzhou/20160303/56d7797593bd3.shtml.

[14]福建统计年鉴-2015[EB/OL].[2017-05-05]. http://www.stats-fj.gov.cn/tongjinianjian/dz2015/index-cn.htm.

[15]李政大,袁晓玲,杨万平.环境质量评价研究现状、困惑和展望[J].资源科学,2014(1):175-181.

[16]MORGENSTERN R D, PIZER W A, SHIH J S. Jobs versus the environment: an industry-level perspective[J]. Journal of Environmental Economics & Management,2002,43(3):412-436.

[17]MATTHEW A, ROB J E. Do environmental regulations cost jobs? An industry-level analysis of the UK[J]. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy,2007,7(1):1935-1982.

[18]赵连阁,钟搏,王学渊.工业污染治理投资的地区就业效应研究[J].中国工业经济,2014(5):70-82.

[19]张钰洁,杨建州,黄朝宗.福建省经济发展与工业污染关系的实证研究[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2015,18(5):63-67,92.

[20]王斌会,王术.我国城市空气质量影响因素的实证研究——基于中国31个主要城市面板数据的分析[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2015,18(6):29-33.

(责任编辑: 林安红)

Research on the difference of regional environment quality and its influencing factors in Fujian

LI Jun-jun, ZHOU Li-mei

(Schoolofeconomics,FujianNormalUniversity,Fuzhou,Fujian350007,China)

This paper constructs a panel data model on evaluating regional environment quality and its influencing factors, and analyzes the difference and influencing factors of Fujian regional environment quality during 12th-Five Year Plan based on data of nine regions of Fujian. The results show that all regions have not reached the inflection point of relationship between environment and income in the climbing stage, and environmental management, industrial structure, export capital, FDI have significant impact on regional environment quality. As to the impact degree, export capital is the top effect, and environmental management is a lesser degree, where regional difference exists. Thereafter, in order to improve Fujian′s regional environment quality, the countermeasures are proposed to implement the green development concept and strengthen system construction, to transform the mode of economic development and improve the economic quality, to optimize the industrial structure and reduce pollution emission, to expand opening up and develop open economy and to strengthen government supervision and increase investment in environment.

environment quality; regional difference; environmental management; Fujian

2017-04-07

福建省社科研究基地重大项目(FJ2015JDZ018);福建省中青年教师教育科研项目(JAS150179)。

李军军(1978-),男,副教授,博士。研究方向:环境经济。

F062.2

A

1671-6922(2017)04-0040-07

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.04.007

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)