旅游产业、城镇化、生态环境耦合协调性分析

——以长江中下游六省为例

许辉云,郑涵丹,伍 蕾

(湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙 410081)

旅游产业、城镇化、生态环境耦合协调性分析

——以长江中下游六省为例

许辉云,郑涵丹,伍 蕾

(湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙 410081)

通过分析旅游产业、城镇化与生态环境的耦合发展机理,构建系统评价指标体系,引入余弦夹角值和变异系数法确定指标权重,结合加权TOPSIS法综合评价系统发展水平,并运用耦合协调度模型对2005-2014年长江中下游六省旅游产业、城镇化、生态环境的耦合协调度进行纵向动态分析与横向对比。结果表明:长江中下游六省旅游产业与城镇化发展迅速,生态环境质量波动趋势存在地域差异,且生态环境的约束效应逐渐显现;长江中下游六省耦合协调度类型演进趋势相同,耦合协调度类型空间分布以城镇化领先型为主,但耦合协调发展的滞碍因素东中部存在差异。基于此,针对生态环境高度制约的江苏、浙江两省以及生态禀赋较好和环境破坏程度较小的湖北、湖南、安徽、江西四省,分别进行相应的旅游产业、城镇化、生态环境协调发展对策分析。

旅游产业;城镇化;生态环境;耦合协调性;长江中下游

一、文献综述与问题的提出

继工业化之后,旅游产业的迅速发展已成为城镇化的重要动力之一,旅游产业在城镇化进程中发挥着其他产业无法比拟的优势,然而无论是旅游产业的发展过程还是城镇化进程都不可避免地对生态环境产生一系列积极或消极影响。因此,如何协调旅游产业发展、城镇扩张与生态环境承载之间的关系已逐渐成为学界与政府关注的热点问题。

国外学者在旅游产业、城镇化、生态环境三者之间的融合业态、相互作用规律、互动发展模式等方面进行了较多研究。Luchiari和Mullins等针对不同地区的发展情况分别提出了2种相对立的概念,即城市旅游区域化和区域旅游城市化[1-2];Gladstone以美国休闲城市和大都市为例,分析了当地旅游城市化特征[3];Safavi指出旅游发展与城市化进程共生共存、协同交叉,其中,协同体现在旅游与城市化的相互促进作用上,交叉则体现在二者共享共用的服务与设施上[4];Stephen等认为旅游发展对生态环境既能产生积极影响也能衍生出负面影响[5];Wackernagel等首次将生态足迹理论运用于旅游业可持续发展评价中[6];Hunter最早明确地提出旅游生态足迹的相关概念[7];Jones等基于旅游卫星账户分析了旅游经济发展对生态环境造成的影响[8];霍华德在1898年首次提出“田园城市”理论,并对“田园城市”轮廓进行了初步勾勒[9];Grossman等研究了发达国家城市经济与生态环境的关系,发现其经济增长与环境污染存在倒U型关系[10];Mary研究揭示了在水资源稀缺的情况下,撒哈拉沙漠以南非洲国家的城镇发展模式[11];Muhammad等以马来西亚为例,探索了城镇化与能源消耗的因果关系[12]。

国内关于旅游产业、城镇化与生态环境的互动关系研究虽起步较晚但成果丰富且日渐成熟,在探索路径上已初步实现定性分析与定量分析相结合,且研究方法和研究视角也日趋多元化。何腾从协同学理论的角度架构了西部民族地区的旅游城镇化发展模式[13];梁坤、唐新平、张春燕等先后构建时间与空间序列,并运用耦合协调度模型对西南地区、湘西地区、湖北省京山市的旅游产业与城镇化协调度进行定量测度与分析[14-16];窦银娣等从空间、人口、生态、服务等4个维度描述和分析了旅游产业与新型城镇化的耦合效应[17];余凤龙等利用人口城镇化指数,建立与旅游经济相关的时间序列数据与面板数据,从全国层面深入探讨了旅游经济增长与城镇化进程的相互关系,得出旅游经济发展是推动城镇化进程的格兰杰原因与城镇化进程间接对旅游经济发展产生正向影响的结论[18];崔木花、张佩佩、张云峰、张引等分别对中原城市群、甘南藏族自治州、江苏沿海城市以及重庆市各县区等地的城镇化与生态环境协调效应进行实证分析[19-22];王家庭等通过构建系统指标体系,利用主成分分析法与线性加权法准确测度了城镇化综合水平与生态环境综合质量,并引入脉冲响应分析与方差分解法,证实了城镇化进程对生态环境产生了胁迫作用与负向冲击效果[23];方创琳等系统阐述了特大城市群地区城镇化与生态环境的交互耦合效应解析的理论框架,并总结了交互耦合圈理论[24];刘贺贺等利用东北地区34个地级市的基础数据,客观分析了东北地区城镇发展与生态环境压力时空分异特征,通过脱钩指数科学判别了城镇化与生态环境的脱钩关系及其影响因素[25];裴玮运用矢量模法评价了西南地区旅游生态环境承载力,并为其旅游经济的可持续发展提出了建设生态旅游示范区、编制旅游生态环境建设规划与补偿条例、建立旅游发展的技术保障体系等一系列切实可行的措施[26];翁钢民等基于环境库兹涅茨曲线描述并有效模拟了旅游经济发展与生态环境的动态关联[27];李雪基于生态足迹理论分析了近20年青岛旅游业发展对生态环境的影响,指出其旅游生态赤字问题日益突出,旅游业发展面临的环境压力愈来愈大[28]。

综上所述,多数学者侧重于探究旅游产业、城镇化与生态环境的两两互动效应与协调关系,较少将三者有机结合纳入一个完整系统对三者的相互关系进行研究。同时,现有文献大多停留在中观层面和微观层面探讨三者的互动关系,而基于大流域空间尺度下的耦合协调度跨省比较研究较少。长江经济带就其经济产业基础与发展前景而言,仅次于中国海岸经济带,已成为区域经济发展与改革、城市体系建设、生态环境保护等众多学科的研究热点[29]。本文通过构建复合评价指标体系,采用余弦夹角值和变异系数法确定指标最优组合权重,并引入带有指标权重的TOPSIS模型测算评价对象的优劣程度。基于此,运用耦合协调度模型动态分析了2005-2014年长江中下游六省(即湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江)的旅游产业、城镇化与生态环境三者之间耦合协调度的时间演化情况,并选取重要时间节点横向比较长江中下游六省耦合协调度的空间分布差异,以期为相关部门制定协调发展策略提供科学有益的参考和依据。

二、旅游产业、城镇化与生态环境之间的耦合机理分析

城镇化促进旅游产业发展主要通过2个途径实现。具体包括:(1)投资效应。投资城镇化建设可助力旅游产业的发展与壮大。首先,基于城市居民的休闲需求,将旅游元素融入到城镇化建设过程中,打造一批符合城市风格且具有特色风情的景点,使城镇兼具旅游服务功能,旅游小镇的涌现便是最好的例证;其次,城镇化建设带动交通、通信、邮电等基础设施与购物区、游乐区等旅游服务、接待设施的建设,为旅游产业的发展提供了良好的软硬件设施,如创文创卫式内涵性城镇化建设为旅游产业发展营造了良好的消费环境;最后,从产业结构层面考虑,城镇化建设促进相关产业在空间上集聚,进而为旅游产业链条的构建、延伸与完善奠定了良好的经济与产业基础。(2)消费效应。旅游产业的发展离不开旅游消费。城镇化促进居民人均可支配收入的增加,为旅游需求转化为现实的旅游消费提供了物质保障。同时,城镇化水平的不断提高,推动了旅游需求规模的逐渐扩大、旅游消费结构的升级、旅游消费水平的提高以及旅游消费观念的转变。

旅游产业发展带动城镇化建设除了体现在经济、人口、土地、社会服务等4个方面外,还体现在宏观、中观和微观等3个层面[30]。旅游产业具有高度关联性、产业链较长等产业优势,旅游产业的发展能带动相关产业发展、优化升级地区产业结构,为地区城镇化建设积累经济资本;旅游产业具有就业容量大、就业门槛低等特点,有助于促进农业人口向非农就业转变,是实现人口城镇化的重要途径;旅游产业发展扩大了建设用地需求,加速了土地城镇化进程;旅游产业发展能弥补城镇化建设内涵不足等缺点,推动城镇文化建设,完善城镇的社会功能与公共服务体系。同时,旅游产业发展在宏观层面上通过其经济效应带动城镇发展;在中观层面上通过产业结构与集群差异化布局推动城镇化建设;在微观层面上通过资源禀赋、交通可达性、市场需求等动力机制系统驱动城镇化建设。

旅游产业发展与城镇化建设离不开生态环境。生态环境不仅是发展旅游产业的价值巨大的旅游资源,同时也是城镇化建设的物质来源与重要载体;而旅游产业发展与城镇化建设累积的财富则为生态环境的保护与治理提供了必要的资金支持,且作为“绿色产业”与“无烟产业”的旅游产业的发展在一定程度上能缓和城镇扩张对生态环境造成的压力。总之,生态环境是发展基础,旅游产业是协调重点与关键衔接[31],城镇化建设是支撑与依托,三者协同一致、和谐发展才能实现旅游产业、城镇化、生态环境的良性循环与可持续发展。

三、研究数据与研究方法

(一)研究区域概况

截至2015年,长江中下游六省生产总值占长江经济带经济总量的比重接近70%,占全国经济总量的比重超过30%,城镇化水平与对内对外开放度均居于全国前列。长江中下游六省积淀了丰富的自然与人文旅游资源,旅游产业规模巨大。其中,东部江苏、浙江两省在长江经济带乃至全国旅游发展格局中均处于龙头地位,中部湖北、湖南、安徽、江西四省则凭借良好的经济发展环境、立体交通网络等优势,旅游发展极具后发优势,发展潜力巨大。长江经济带三大城市群有2个分布在长江中下游地区,长江中下游六省城镇化水平均已超过50%,其中,江苏、浙江两省城镇化率高达65%。同时,2014年9月,国务院印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》明确提出创新驱动促进产业转型升级、全面推进新型城镇化、建设绿色生态廊道等7项重点任务,为长江经济带发展提供了良好的发展机遇。但长江中下游六省的发展也面临一定的困境。其中,长江水环境形势不容乐观,根据2014年《中国环境统计年鉴》相关数据统计,长江流域的废水排放量占全国废水排放总量的43.9%,用水量占33%,废水接纳量位于全国七大流域之首。且早期经济发展与城镇化建设较强调速度,对社会效益与生态环境保护重视不足,城镇化的无序建设与“冒进式”扩张带来的负面影响逐步凸显,如新城新区空置、人口拥挤、环境污染、生态退化、资源消耗严重、基础设施和公共服务设施建设滞后等,迫使“再城镇化”现象陆续发生。

(二)指标体系与数据来源

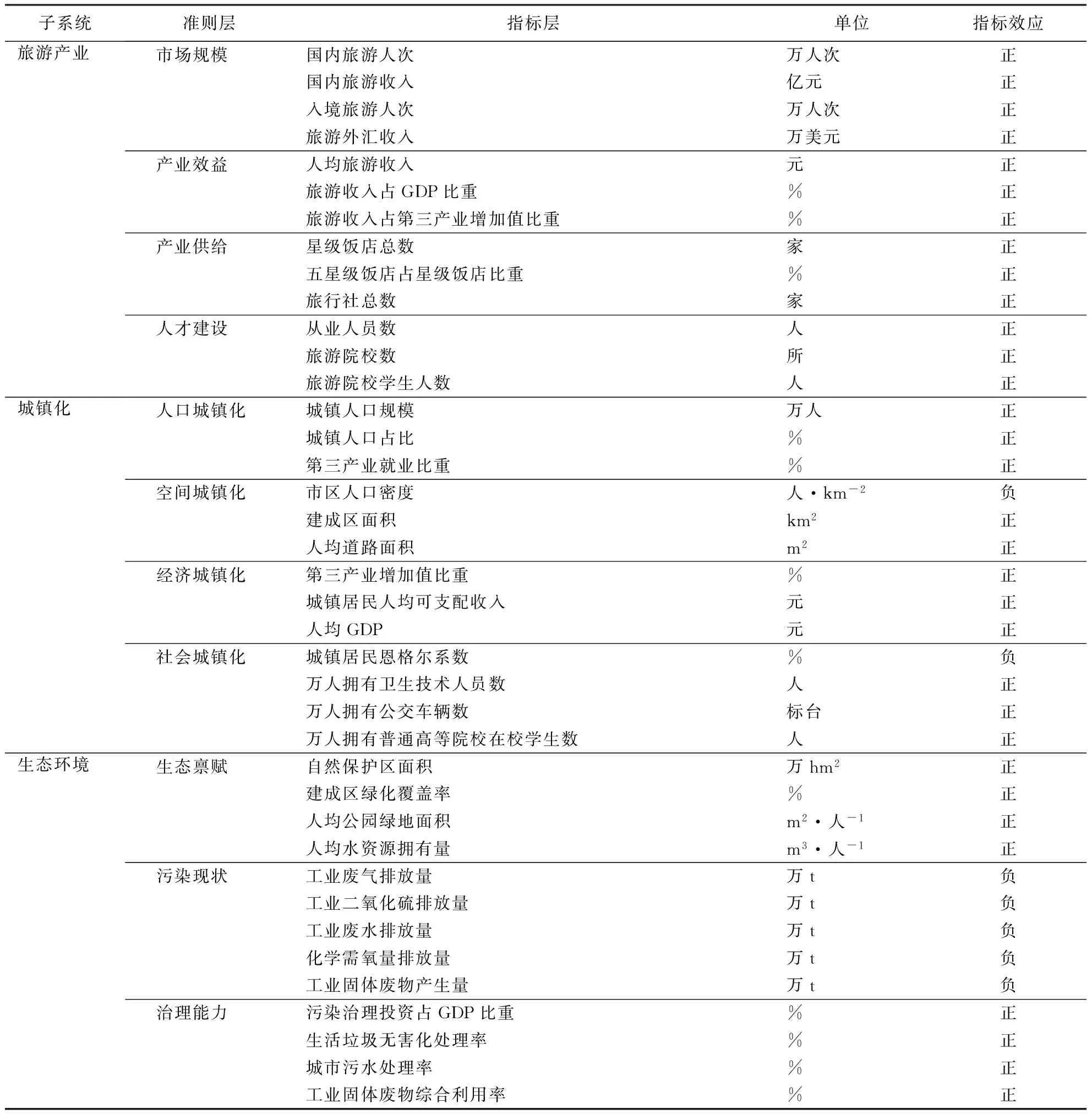

基于数据可获取性和指标代表性、全面性等原则,并结合已有的研究成果,本文拟从旅游产业、城镇化与生态环境三大核心出发,紧紧围绕市场规模、产业效益、产业供给、人才建设、人口城镇化、空间城镇化、经济城镇化、社会城镇化、生态禀赋、污染现状与治理能力等11个维度,选取39个评价指标来构建旅游产业、城镇化、生态环境复合系统的评价指标体系(表1)。本文数据来源于国家统计局网站,2005-2014年的《中国旅游统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国卫生统计年鉴》《湖北统计年鉴》《湖南统计年鉴》《安徽统计年鉴》《江西统计年鉴》《江苏统计年鉴》《浙江统计年鉴》以及各地的国民经济和社会发展统计公报。其中,江苏省和浙江省的旅游总收入为按年平均汇率折算成人民币的国际旅游收入与同期国内旅游收入之和。

(三)研究方法

1.余弦夹角权重的确定。余弦夹角值又称相似度,余弦夹角值能够较为客观地表征各指标值分布的偏差程度,从而较好地反映各指标的相对重要程度。具体步骤如下:

表1 旅游产业、城镇化、生态环境复合系统评价指标体系

(1)构建评价指标最优解向量L+和最劣解向量L-。

(1)

(2)

其中,Li+和Li-分别表示各评价指标最优值和最劣值;sij表示第i个指标在第j年的指标评价值;I1和I2分别表示正效应指标集(效益性指标集)与负效应指标集(成本性指标集);n表示指标评价值个数。

(2)利用极差法建立各评价方案与最优解向量和最劣解向量的相对偏差矩阵。

(3)

(4)

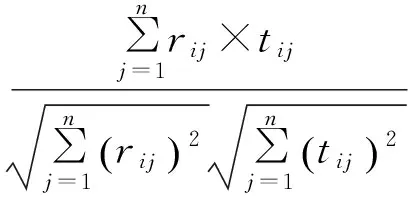

(3)确定指标的余弦夹角值。

(5)

其中,ci表示最优偏差矩阵行向量ri与最劣偏差矩阵行向量ti的余弦夹角值,反映了评价对象与最优解向量和最劣解向量的偏差对评价对象权重的影响。

(4)对各指标的余弦夹角值进行归一化处理。

(6)

其中,w1i表示经归一化处理后的余弦夹角值,即余弦夹角权重;m表示指标个数。

2.变异系数法确权与组合权重计算。变异系数作为观测指标值离散程度的重要度量,能在一定程度上反映各指标值所包含的信息量,因此可以根据变异系数赋予各指标权重值,指标变异系数越大,权重越大。具体步骤如下:

(1)计算各指标评价值的样本均方差qi。

(7)

(2)测算各评价指标的变异系数vi。

(8)

(3)将变异系数进行归一化处理得到各评价指标的变异系数权重w2i。

(9)

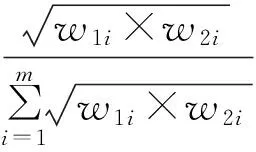

(4)依据最小信息鉴别原理,采用拉格朗日乘数法确定最优组合权重wi。

(10)

3.加权TOPSIS法。TOPSIS法的基本原理是排序评价对象与最优解和最劣解的欧式距离,以此来反映评价对象的优劣程度。其中,评价对象越远离最劣解和越靠近最优解意味着评价对象优化程度越高;反之,则越低。测算方法是评价对象到最劣解的欧式距离与全距(最优解到最劣解的欧式距离)之比。而加权TOPSIS则是在TOPSIS法的基础上引进指标权重,该方法既考虑到评价指标的相对重要性,又具备易于操作、方便使用等特点。具体步骤如下:

(1)对原始数据进行无量纲化处理,建构标准化矩阵fij与加权规范化决策矩阵yij。

(11)

(yij)m×n=(wi×fij)m×n

(12)

(2)确定最优解向量G和最劣解向量g。

(13)

(14)

(3)利用欧几里得距离公式计算各指标评价值到最优解向量的欧式距离Di+和最劣解向量的欧式距离Di-。

(15)

(Di+≥0,Di≤1,1≤i≤m,1≤j≤n)

(4)测算评价对象与最优解向量的相对贴近度Ui来反映各子系统的综合发展水平。

(16)

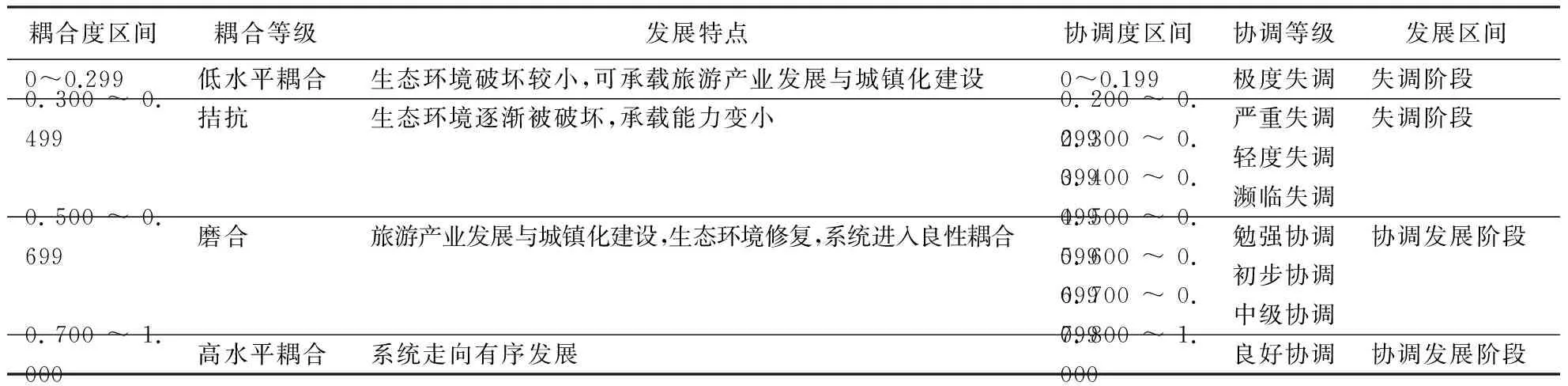

4.耦合协调度模型。旅游产业的发展、城镇化进程与生态环境的演变三者之间彼此关联、相互影响,存在交互性、动态性的特征。耦合度是系统之间相互作用程度的量化表征。其一般采用如下模型:

(17)

表2 耦合与协调等级划分

本文引入耦合协调度模型来反映系统内部各要素互动作用过程中良性耦合程度、协调水平以及配合发展能力的大小,计算公式如下:

T=αU1+βU2+γU3

(18)

(19)

其中,T表示旅游产业、城镇化、生态环境复合系统的综合协调指数,反映3个子系统的整体协同效应;D表示系统耦合协调度;α、β、γ表示待定系数。由于旅游发展能在一定程度上促进城镇化进程,但城镇化进程却不仅仅是由旅游发展引起的,且旅游产业的发展与旅游者的活动也只是引起生态环境演变的因素之一,因此,在已有文献的基础上,综合多方面考虑,将α、β、γ的取值分别设定为0.2、0.4、0.4。

四、研究结果与分析

(一)旅游产业、城镇化、生态环境各子系统的综合评价指数分析

由表3可知,2005-2014年,长江中下游六省的旅游产业与城镇化发展趋于一致,二者综合评价指数均得到了显著提升,旅游产业综合评价指数涨幅均高于城镇化综合评价指数。其中,旅游产业综合评价指数上升幅度最大的是湖北省,最小的是江西省。湖北省由于先天旅游资源与交通地理区位优势,以及得益于“两圈一带”协调策略的实施,有效激发了其旅游产业的发展潜力。城镇化综合评价指数上升幅度最大的是安徽省,最小的是湖北省。生态环境综合评价指数演变趋势不尽一致。2005-2014年,湖北省生态环境综合评价指数变化较为平缓,未出现大起大落的情况,2014年的综合评价指数与2005的综合评价指数基本保持在同一水平上;湖南、安徽、江西三省的生态环境综合评价指数都表现出波动上升的趋势;而经济较为发达及城镇化进程较快的江苏、浙江两省的生态环境恶化趋势明显,特别是江苏省,生态环境综合评价指数从2005年的0.743下降到2014年的0.320。可见,东部地区在经济发展与城镇化进程中面临的生态环境压力明显高于中部地区。

表3 长江中下游六省旅游产业、城镇化、生态环境各子系统综合评价指数

(二)旅游产业、城镇化、生态环境耦合度与耦合协调度分析

将长江中下游六省的旅游产业、城镇化与生态环境综合评价指数代入耦合评价模型,得到各省旅游产业、城镇化、生态环境耦合度与耦合协调度(表4)。2005-2010年,长江中下游六省的系统耦合度整体上升显著;2010年起,长江中下游六省的系统耦合度趋于高位平稳,其中,湖北、安徽、江苏、浙江四省的系统耦合度经历了从磨合走向高水平耦合的演变。长江中下游六省的系统耦合协调度总体向良好协调方向发展。其中,浙江省的系统耦合协调度以波动上升为主,这可能是由于生态环境恶化加剧引起;其余五省2005-2010年的系统耦合协调度指数均保持整体稳步上升的趋势,安徽省的系统耦合协调度跨度最大,旅游产业、城镇化与生态环境发展配合较好。从系统耦合协调度时间序列来看,截至2014年,中部地区的湖北、湖南、安徽、江西四省旅游产业、城镇化、生态环境系统耦合协调类型完成了由轻度失调、濒临失调与勉强协调向良好协调转变;而江苏、浙江两省的系统耦合协调度类型则实现了由濒临失调向中级协调转变,这意味着,旅游产业与城镇化发展早期积累的资金和技术以及环保观念的普及,在一定程度上修复了生态环境并缓和了环境压力。

表4 长江中下游六省旅游产业、城镇化、生态环境耦合度与耦合协调度

(三)旅游产业、城镇化、生态环境协调类型判别

由表3可知,2005-2014年,安徽、江西、江苏、浙江四省旅游产业发展整体表现出落后于城镇化建设的态势,江苏省这二者发展差异最大;浙江省旅游业在经过长足发展后,旅游产业综合评价指数自2014年起反超城镇化综合评价指数;湖北、湖南两省旅游产业发展水平前期整体滞后于城镇化建设,随着旅游产业的高速发展,旅游产业与城镇化发展差距缩小,直至2011年前后旅游产业发展领先于城镇化建设。2010年之前,湖北、湖南、安徽、江西、江苏五省旅游产业与城镇化建设均在生态环境的承载阀值内。自2011年起,生态环境对旅游产业发展的制约作用逐渐显露,且生态环境对城镇化的滞碍作用愈加强烈。浙江省因其生态环境综合质量整体偏低,生态环境对旅游产业发展和城镇化建设的约束效应显现较早。对江苏、浙江两省而言,粗放型经济发展与无序化城镇建设对生态环境造成了较大破坏,加之人口过度集聚,旅游资源过度开发,在环境污染治理难以跟上的情况下,旅游产业、城镇化与生态环境协同效应存在弱化趋势,生态环境逐渐成为制约地方社会经济可持续发展的重要因素。从三大子系统综合评价指数来看,湖北、湖南两省协调类型前期(2005-2009年)属于城镇化领先型,后期(2012-2014年)则属于旅游超前与生态环境制约型。从三大子系统综合评价指数的平均值来看,湖北、湖南、安徽、江苏四省旅游产业发展与城镇化建设在生态环境承载阀值内;湖北、安徽、江西、江苏、浙江五省协调类型属于城镇化超前型,湖南省属于城镇化与旅游产业同步发展型。

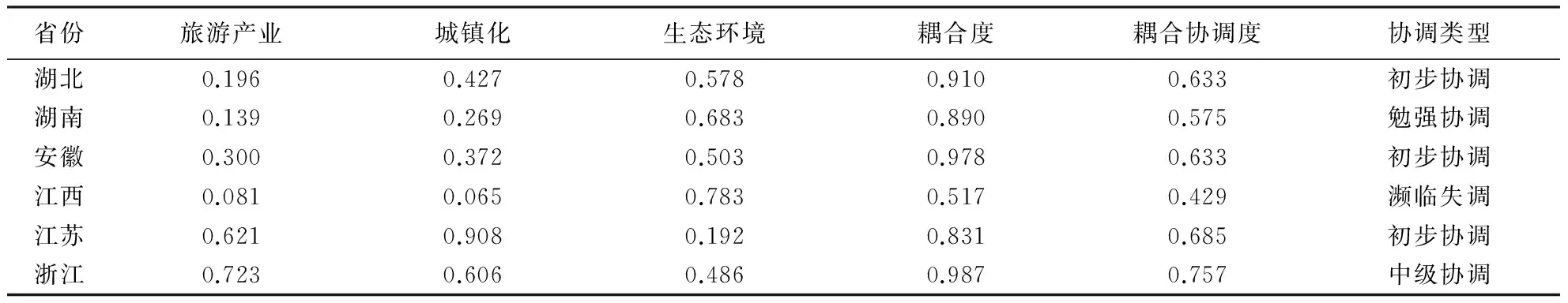

(四)耦合协调度空间分布差异分析

选取2014年长江中下游六省横截面数据横向比较六省旅游产业、城镇化、生态环境耦合协调度以及各子系统综合评价值(表5)。由表5可知:总的来说,长江中下游六省不管是耦合协调度空间分布差异化程度还是各子系统综合评价指数均较高,旅游产业与城镇化综合评价指数在地理空间上分布近似。根据旅游产业、城镇化与生态环境三大子系统综合评价值,可将长江中下游六省三大子系统发展水平分为3个层级。江苏、浙江两省位于第一层级,旅游产业与城镇化综合评价指数均超过0.6;湖北、湖南、安徽三省位于第二层级,旅游产业与城镇化综合评价指数为0.1~0.5;江西省处于第三层级,旅游产业与城镇化综合评价指数均小于0.1,显著低于其他五省。从生态环境综合评价指数可知,江西省生态环境质量最好,江苏省生态环境质量最差,湖北、湖南、安徽、浙江四省生态环境综合评价指数为0.4~0.7,省际差异不大。江西省的旅游产业与城镇化发展水平明显低于其他省份,均居于六省末位,而生态环境质量却高于其他五省,这是因为其旅游开发与城镇化建设对生态环境的胁迫作用较小,生态环境保持良好。根据2014年长江中下游六省三大子系统综合评价指数对比发现,中部地区湖北、湖南、安徽、江西四省旅游产业发展与城镇化建设处于生态环境承载阀值内;而江苏、浙江两省的生态环境保护与治理均滞后于旅游产业发展与城镇化建设,城镇化建设过程中对生态环境重视不足,致使其旅游产业与城镇化发展水平远远超出生态环境的承载能力。

表5 2014年长江中下游六省旅游产业、城镇化、生态环境耦合协调度横向对比

耦合度与耦合协调度方面,除江西省的旅游产业、城镇化与生态环境互动发展处于磨合期与濒临失调阶段外,其他五省均已形成高水平耦合并处于协调发展阶段。这是因为江西省的旅游开发起步较晚,交通劣势与市场培育不成熟以致旅游产业发展缓慢,加之城镇化建设落后,旅游开发、城镇化建设与生态环境发展的互动效应不明显,旅游产业与城镇化对生态环境产生诸多负面影响,对生态环境修复治理的反哺能力不够,三者配合发展程度较低。江苏、浙江两省尽管存在旅游产业与城镇化发展优势,但由于生态环境的高度制约致使耦合协调度与湖北、湖南、安徽三省差异不大。

五、长江中下游六省旅游产业、城镇化、生态环境协调发展对策

本文在旅游产业、城镇化与生态环境交互耦合作用的基础上,构建指标评价体系,引入耦合协调度模型实证分析了2005-2014年长江中下游六省旅游产业、城镇化、生态环境的耦合协调度以及各子系统的综合评价值,针对各省旅游产业、城镇化与生态环境存在的问题,从以下2个方面分析其协调发展对策。

1.对生态环境高度制约的江苏、浙江两省来说,一方面,应转变经济发展策略,注重经济发展的质量与内涵,依靠技术革新减轻经济发展对资源的依赖程度,创建循环经济、低碳经济、绿色消费的发展模式,努力构建资源节约型与环境友好型社会;另一方面,应利用资金与技术优势加强生态修复、环境污染治理,不断强化公众环境保护意识、落实环境责任制度,建立事前预防、事中控制、事后治理的全方位、多手段长效机制。

2.对生态禀赋较好和环境破坏程度较小的湖北、湖南、安徽、江西四省来说,在保护好现有生态环境的前提下,应大力发展旅游产业和夯实城镇化建设。具体可采取以下措施:(1)深度挖掘自身旅游资源特色,差异化与精确化市场定位,加强区域旅游合作,争创共赢局面;(2)深化改革创新管理制度与相关政策措施,建设一批旅游先行区与示范区,做大做好一批旅游企业,创新和培育旅游经济新增长点;(3)拓宽合作渠道,促进旅游产业与相关产业的跨界融合,大力发展生态旅游、乡村旅游、研学旅游等旅游新业态,助推旅游全域化发展,并促进旅游小镇的建设,实现旅游产业、城镇化与生态环境的深度融合与良性耦合。

[1]LUCHIARI M, TEREZA D P, SERRANO C. Tourism and environment in Brazil[EB/OL].(2013-06-30)[2017-05-07]. www.abep.nepo.unicamp.br/docs/outraspub/rio10/rio10p255a276.pdf.

[2]MULLINS P. Tourism urbanization[J]. International Journal of Urban and Regional Research,1991,15(3):326-342.

[3]GLADSTONE D L. Tourism urbanization in the United States[J]. Urban Affairs Review,1998,33(1):3-27.

[4]SAFAVI H P. The process of urbanization and its implications for tourism sector — A sustainability approach: the case of famagusta/TRNC[D]. Famagusta: Eastern Mediterranean University,2012:31-55.

[5]STEPHEN L, SMITH J.游憩地理学:理论与方法[M].吴必虎,译.北京:高等教育出版社,1992:145-156.

[6]WACKERNAGEL M, YOUNT J D. Footprints for sustainability: the next steps[J]. Environment Development and sustainability,2000(2):21-42.

[7]HUNTER C. Sustainable tourism and the touristic ecological footprint[J]. Environment, Development and sustainability,2002,4(1):7-20.

[8]JONES C, MUNDAY M. Exploring the environmental consequences of Tourism: a satellite account approach[J]. Journal of Travel Research,2007,46(2):164-172.

[9]霍华德.明日的田园城市[M].金经元,译.北京:商务印书馆,2010:3-12.

[10]GROSSMAN G, KRUEGER A. Economic growth and the environment[J]. Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[11]MARY T. Transition in Sub-Saharan Africa agriculture urbanization and income growth[J]. Word Development,2003,31(8):1343-1366.

[12]MUHAMMAD S, NANTHAKUMAR L, RASHID S, et al. The effect of urbanization, affluence and trade openness on energy consumption: a series analysis in Malaysia[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2015,45(7):683-693.

[13]何腾.基于协同学的西部民族地区旅游城镇化发展研究[J].贵州民族研究,2013,34(1):122-126.

[14]梁坤,杜靖川,吕宛青.西南地区旅游产业与城镇化耦合协调度的时空特征分析[J].经济管理,2014,36(12):125-134.

[15]唐新平,刘彬,麻学锋.湘西地区旅游产业成长与新型城镇化耦合协调度时空分异分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2016,37(5):52-60.

[16]张春燕.旅游产业与新型城镇化的耦合评价模型[J].统计与决策,2014(14):28-31.

[17]窦银娣,李伯华,刘沛林.旅游产业与新型城镇化耦合发展的机理、过程及效应研究[J].资源开发与市场,2015,31(12):1525-1528.

[18]余凤龙,黄震方,曹芳东,等.中国城镇化进程对旅游经济发展的影响[J].自然资源学报,2014,29(8):1297-1309.

[19]崔木花.中原城市群9市城镇化与生态环境耦合协调关系[J].经济地理,2015,35(7):72-78.

[20]张佩佩,董锁成,李泽红,等.甘南藏族自治州城镇化与生态环境耦合协调关系[J].资源开发与市场,2017,33(1):33-38.

[21]张云峰,陈洪全.江苏沿海城镇化与生态环境协调发展量化分析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(3):113-116.

[22]张引,杨庆媛,闵婕.重庆市新型城镇化质量与生态环境承载力耦合分析[J].地理学报,2016,71(5):817-828.

[23]王家庭,毛文峰.武陵山片区城镇化与生态环境响应的计量分析——以湘西自治州为例[J].经济地理,2016,36(6):148-154,129.

[24]方创琳,周成虎,顾朝林,等.特大城市群地区城镇化与生态环境交互耦合效应解析的理论框架与技术路径[J].地理学报,2016,71(4):531-550.

[25]刘贺贺,杨青山,张郁.东北地区城镇化与生态环境的脱钩分析[J].地理科学,2016,36(12):1860-1869.

[26]裴玮.基于面板数据的西南地区旅游生态环境承载力评价[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2013,45(3):31-36.

[27]翁钢民,韩镇.基于环境库兹涅茨曲线的旅游经济发展与生态环境关系研究[J].生态经济,2012(9):130-131,145.

[28]李雪.青岛市旅游生态环境影响动态评价[J].社会科学家,2014(4):87-91.

[29]何春博,徐乃千,李志强.改革开放以来长江经济带发展格局及推进策略[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2017,20(2):40-47.

[30]王兆峰,龙丽羽.民族地区旅游业发展驱动城镇化建设的动力机制研究——以湖南凤凰县为例[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2016,43(5):11-17.

[31]周成,冯学钢,唐睿.区域经济-生态环境-旅游产业耦合协调发展分析与预测——以长江经济带沿线各省市为例[J].经济地理,2016,36(3):186-193.

(责任编辑: 林安红)

Analysis on coupling coordination of tourism industry, urbanization, ecological environment— A case study of six provinces along the middle and lower reaches of the Yangtze river

XU Hui-yun, ZHENG Han-dan, WU Lei

(Collegeoftourism,HunanNormalUniversity,Changsha,Hunan410081,China)

Through the analysis of the coupling mechanism of the tourism industry, urbanization, ecological environment, this paper constructed the evaluation index systems, combined with variation coefficient and cosine value of angle to determine the weight of index, used the weighting TOPSIS to evaluate comprehensively development level of systems, and the coupling coordination model to analyze dynamically and compare horizontally on the coupling coordinative degree of tourism industry, urbanization, ecological environment of six provinces along the middle and lower reaches of the Yangtze river. The results showed that tourism industry and urbanization of six provinces along the middle and lower reaches of the Yangtze river developed rapidly, the fluctuation trend of ecological environment existed regional differentiation, and the constraints effect from ecological environment have appeared gradually. The type of coupling coordination of six provinces along the middle and lower reaches of the Yangtze river had the same evolution trend. "Urbanization leading" was the main type of coupling coordination in space distribution, but the obstructive factors of coordination development were different in the east and central of China. Therefore, the paper put forward several countermeasures and proposals to realize coordination development of tourism industry, urbanization, ecological environment in Jiangsu, Zhejiang provinces where are highly constrained by ecological environment and Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi provinces which ecological environment have preserved well and suffered less pollution.

tourism industry; urbanization; ecological environment; coupling coordination; middle and lower reaches of Yangtze River

2017-05-11

湖南省社会科学项目(15YBA262)。

许辉云(1990-),男,硕士研究生。研究方向:旅游经济地理、旅游开发与规划。

F592.7

A

1671-6922(2017)04-0084-09

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.04.014