中国城镇居民教育回报率的长期趋势

刘泽云 王 骏

(北京师范大学 经济与工商管理学院、首都教育经济研究院, 北京100875)

中国城镇居民教育回报率的长期趋势

刘泽云 王 骏

(北京师范大学 经济与工商管理学院、首都教育经济研究院, 北京100875)

本文基于CHNS数据和CHIP数据,使用普通最小二乘法和工具变量法,估计了1988-2013年间中国城镇居民教育回报率的变化趋势。研究发现:中国城镇居民的教育回报率在20世纪80年代末期到90年代初期维持在4%左右的低水平,从20世纪90年代中期开始快速提高,到2005年前后达到14%的最大值,此后下降并维持在11%的水平。其次,男性和女性的教育回报率都呈现出与全体居民教育回报率相同的变化趋势,但女性的教育回报率始终高于男性,变动幅度也比男性大。最后,普通最小二乘法估计低估了教育回报率,而且估计女性的教育回报率更易受到内生性偏误的影响。建议政府要重视教育等人力资本在资源配置中发挥的激励作用,不断提高劳动力市场的市场化程度和完善劳动力市场制度,保障教育的价值在劳动力市场上充分彰显。

教育回报率; 中国城镇; 普通最小二乘法; 两阶段最小二乘法

一、引言

教育是最重要的人力资本投资形式,教育投资对于个人具有重要的经济价值。教育回报率衡量个体的受教育水平对其收入的影响,是教育经济学和劳动经济学研究的重要问题。对中国教育回报率的研究虽然起步较晚,但发展迅速且成果颇丰,受到了国内外学者的广泛关注。相对而言,关于中国教育回报率长期趋势的研究比较薄弱,而估计教育回报率的长期趋势具有重要的理论价值和现实意义。我国正处于经济和教育快速发展、转型和改革不断深入、收入差距不断拉大的历史时期,在这样一个转型中的发展中大国,分析教育收益率的长期变动趋势对于丰富相关学科的理论体系具有重要的价值。同时,合理估计教育回报率,恰当把握教育回报率的变化趋势,对于加快我国人力资本积累、提高教育资源配置效率、合理制定教育发展政策和公共财政政策、推进劳动力市场的市场化进程、优化个人教育决策也具有重要的现实意义。

本文基于1989-2011年CHNS的九轮调查数据和1988-2013年CHIP的五轮调查数据,采用两种计量方法对中国城镇居民教育回报率及其长期变动趋势进行了估计。一种是普通最小二乘法(Ordinary Least Square,简称OLS);另一种方法是将配偶的受教育程度作为个体受教育程度的工具变量,采用两阶段最小二乘方法(Two-Stage Least Square,简称2SLS)。此外,本文还研究了不同性别劳动者教育回报率的变化趋势,并尝试从市场经济转型、宏观经济环境以及教育发展形势等几个角度来解释研究发现。本文余下部分的结构如下:第二部分是文献综述;第三部分简要介绍估计教育回报率的相关理论和方法,给出本研究的估计策略;第四部分介绍本研究使用的数据和变量;第五部分展示中国城镇居民总体和不同群体教育回报率的变化趋势,并简要分析教育回报率变化的原因;第六部分总结全文。

二、文献综述

对中国教育回报率的研究始于20世纪80年代末,在20世纪90年代中后期迅速增多。这些研究是估计中国教育回报率的早期尝试,使用的多为小规模调查数据,采用的计量方法多为OLS方法。进入21世纪以后,教育回报率的研究日趋技术化,越来越多的研究者开始关注模型的识别问题,即识别教育与收入之间的因果关系。基于大规模调查数据,相关研究有的用样本选择模型纠正样本选择偏差(sample selection bias),有的使用工具变量(instrumental variable)、准自然实验(quasi-natural experiment)、双胞胎差分模型(within-twin fixed effects model)等计量方法来控制内生性偏误(endogenous bias)。

但是,上述研究大多是对某一特定年份的教育回报率的估计,它们对于把握某个年份的教育回报率是有好处的,但对于理解一个较长时期内教育回报率的变动趋势显然是不够的。这是因为不同研究者使用的调查数据不同,估计方法也不相同,很难比较不同年份的估计结果。因此,为了理解教育回报率的变动趋势,需要长期的抽样调查数据,并在此基础上做出连续而又一致的估计。目前,在我国开展的大规模的微观住户调查数据包括:中国社会科学院经济研究所、北京师范大学中国收入分配研究院实施的“中国居民收入项目”(China Household Income Program,简称CHIP),国家统计局城调队进行的城镇住户调查(Urban Household Survey,简称UHS),美国北卡罗莱纳大学和中国疾病控制和预防中心的国家营养和食品安全所合作建立的中国家庭营养与健康追踪调查(China Household Nutrition Survey,简称CHNS),中国社会科学院人口研究所的中国城市劳动力市场调查(China Urban Labor Survey,简称CULS),中国人民大学中国调查与数据中心中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,简称CGSS)等等。基于这些调查数据,关于中国教育回报率变化趋势的研究在近十年逐渐涌现出来,简述如下。

李实和丁赛使用1995年和1999年CHIP城镇数据,采用OLS估计方法,发现中国城镇居民教育回报率在1990年仅为2.5%,1995年上升到4.9%,1999年进一步上升到8.4%。①基于1991年、1995年和2000年的UHS数据,陈晓宇等采用OLS方法估计出三个年份的城镇居民教育回报率分别为2.95%、4.66%和7.53%,与李实和丁赛的估计结果十分相近。②Appleton等使用1988-2002年CHIP城镇数据,采用面板数据固定效应模型,发现中国城镇居民教育回报率在1990-1995年、1995-1999年、1999-2002年间分别增长了2.7%、1.3%和1.8%。③尽管这一估计结果明显低于上述两项研究,但中国城镇居民教育回报率的增长速度依然快于OECD国家。而后续研究将年份推至21世纪的前10年。Ge和Yang使用1988-2007年UHS数据,发现中国教育收益在此期间从不足4%上升至超过11%,并认为中国城镇劳动力市场化程度已经接近国际标准。④陈纯槿和胡咏梅使用1988-2007年CHIP城镇数据,发现中国城镇居民教育收益率从1988年的2.6%上升到2002年的5.3%,而后逐渐趋于平稳,2007年为5.6%。⑤由于该研究控制了包括行业、职业和单位所有性质等工作特征,其估计结果明显低于其他研究。基于2000年、2002年、2004年、2006年、2008年和2009年UHS数据,丁小浩等发现中国城镇居民教育回报率基本保持在10%左右的水平,并未呈现出明显的增长或下降趋势。⑥

一些研究采用更高级的计量方法估计中国城镇居民教育回报率的变动趋势。例如,邓峰和丁小浩借助1989-2009年CHNS数据,采用多层线性回归模型(Hierarchical Linear Model,简称HLM)的方法,发现中国城镇居民教育回报率的增长趋势在2004年开始放缓并在2006年后出现下降。⑦也有一些研究使用Heckman两阶段模型剔除了模型中可能存在的样本选择偏差。比如齐良书使用1989-2000年CHNS发现教育回报率在1989-1993年有所下降,但自1993年以后持续上升。⑧Zhang等使用1988-2001年UHS数据也得到了相似的结果。⑨还有研究采用工具变量法识别教育和收入的因果关系。钟甫宁和刘华基于1989-2004年CHNS数据,将由最高学历转化的年限作为受教育年限的工具变量,发现中国城镇居民教育回报率在此期间呈现逐年增长的趋势。⑩Gao 和 Smyth使用2001年、2005年和2010年CULS数据,将配偶的受教育年限和异方差性作为工具变量,发现中国城镇居民教育回报率由2001年的7.14%上升到2005年的8.32%,而后进一步上升至2010年的9.49%。但由于CULS数据只包括中国五个较大规模城市数据,且流动人口中大部分为长期定居者,故有可能高估教育回报率。因此,难以将该研究的估计结果与邓峰和丁小浩的研究结果相比较。

此外,还有研究采用文献计量的方法对中国教育回报率的变动趋势进行研究。Liu和Zhang对发表在SSRN(Social Science Research Network)的以1975-2008年教育回报率为估计对象的43项国外研究进行了元分析(meta-analysis)。研究发现,在1975-1988年和1989-1995年,教育回报率分别以年均0.299个百分点和0.236个百分点的速度增长。特别是在1996-2002年,教育回报率年均增长0.504个百分点,而后出现停滞甚至出现下降状态。

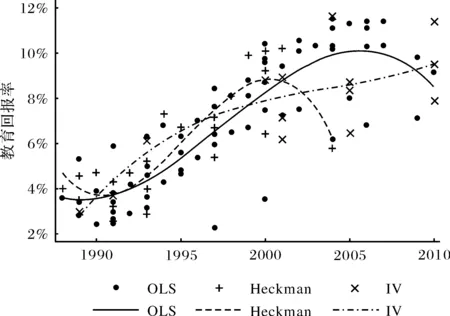

我们将上述各项研究的估计结果按照估计方法反映在图1中,并使用年份的三次多项式绘出了拟合线。图1中的估计值均为标准的明瑟收入方程估计得到的受教育年限的估计系数,控制变量只包括年龄或年龄的平方项(也可以是工作经验或工作经验的平方项)、性别和省份虚拟变量,极个别研究控制了工作特征。可以看出,使用OLS方法估计的教育回报率在20世纪80年代末90年代初处于停滞状态,随后迅速增长并在2005年前后达到峰值,而后出现下降。样本选择模型估计的教育回报率在20世纪90年代初短暂下降,而后大幅度增长,2000年以后迅速下降,而应用工具变量法估计的教育回报率则呈现明显的上升趋势。虽然后两种方法得到的估计值可能在一定程度上更准确,但必须小心看待图1中所反映的这两种方法估计的教育回报率的变动趋势。首先,鲜有研究者使用这两种方法估计教育回报率,故教育回报率估计值的数目也相对较少;其次,这些估计往往基于某个单独的数据库,易受到数据库抽样特征和调查偏误的影响;最后,这些研究所用的数据年份过早,难以反映出2005年以后中国城镇居民教育回报率的变动趋势。

图1 已有研究的教育回报率估计结果

三、模型与方法

在计量教育回报率的经验研究中,明瑟收入方程被研究者广泛采用,其基本形式为:

(1)

其中,lnYi表示个体i工资收入的对数,Si表示个体i的受教育年限,Xi表示其他外生的控制变量,主要包括工作经验和工作经验的平方项,此外还经常包括性别、工作地区等变量,εi是随机误差项。β的估计值就是教育回报率。由于内生性问题的存在,利用式(1)得到的β的OLS估计值反映的仅是教育与收入的相关性,而非二者的因果关系。内生性问题的来源包括遗漏变量、测量误差和反向因果。由于个体的教育决策基本上发生在个体进入劳动力市场之前,因此在估计教育回报率时不存在反向因果的问题。遗漏变量最常见的情况是个体能力等不可观测的因素被遗漏在误差项中,而这些因素既与受教育年限相关,又与收入相关,这就会给β的估计带来偏误。至于测量误差问题,是指由于收入变量或教育变量存在测量误差,从而导致教育回报率的OLS估计有偏且不一致。一般来说,遗漏能力变量通常使得OLS方法估计高估教育回报率,而教育变量存在经典测量误差通常导致教育回报率的OLS估计值偏低。

在估计教育回报率的经验研究中,研究者主要采用以下五种方法来识别教育与收入的因果效应。一是将智力或能力测验分数作为个人能力的代理变量。二是采用双胞胎样本利用差分模型控制不可观测的因素。三是工具变量法,常用的工具变量包括父母的受教育程度、配偶的受教育程度、兄弟姐妹的数量、出生的年月或季度、居住地与学校的地理距离等。四是利用自然实验识别因果关系。本质上讲,这是一种特殊的工具变量法,常用的自然实验包括重大的教育改革如《义务教育法》的颁布和修订,也包括显著影响个人受教育程度的社会变革如中国的文化大革命。五是利用异方差性解决内生性问题。

上述方法在理论和实践层面均存在不同程度的缺陷。首先是数据的可得性,比如双胞胎样本尤其是同卵双胞胎数量很少,需要较大规模的调查项目才能予以支持,操纵性差。再如现有的调查数据无法区分个体的出生年月是阴历还是阳历,且因上学而谎报和修改出生年月的现象以及利用社会关系改变入学时间的违规行为在中国广泛存在,因而出生的年月或季度不是一个好的工具变量。其次是样本的代表性,比如双胞胎样本非常特殊,对人群总体的代表性值得怀疑。再如,利用自然实验估计的是局部平均处理效应,是受自然实验影响的群体的教育回报率,并不是总体的教育回报率。最后是方法的适用性,比如利用异方差性消除能力的前提是回归模型必须存在异方差问题。同时,代际流动的相关研究表明,父母的受教育程度显著地直接影响子女的收入水平,因而父母的受教育程度和家庭背景特征往往不是好的工具变量。

综上所述,本文将配偶的受教育程度作为个体受教育程度的工具变量。首先,从理论上讲,婚姻选择具有匹配性,即夫妻双方通常具有相同的兴趣、经历和行为特征,受教育水平也往往相近,故夫妻的受教育水平具有很强的相关性。同时,配偶的受教育水平不会直接影响本人的工资收入,因此符合工具变量的基本条件。其次,从实践上讲,在估计教育回报率的经验研究中,配偶的受教育程度常被作为工具变量,无论是针对发达国家的研究,针对发展中国家的研究,还是针对中国的研究,这些研究证明配偶的受教育程度是一个强工具变量。因此,本文通过将配偶的受教育程度作为工具变量识别教育与收入的因果关系。具体而言采用2SLS方法估计教育回报率。首先估计约简型方程(reduced form equation),即式(2)

(2)

(3)

四、数据与变量

在研究教育回报率的长期趋势,或者开展类似的长期趋势研究时,高质量、连续性的微观数据资源是必不可少的先决条件。我国现有的大规模住户调查数据中,国家统计局的住户调查数据无疑是最佳选择,遗憾的是这一数据资源无法通过公开渠道获得。因此本文使用跨越年份最长的CHNS数据库和CHIP数据库。

CHNS项目于1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年和2011年先后进行了九轮调查。该调查采用多阶段分层整群随机抽样方法,范围覆盖全国不同地理位置和经济发展水平的8-12个省份,内容涉及家庭和人口特征、收入状况、健康与营养状况等。这九轮调查均覆盖的省份包括江苏、山东、河南、湖北、湖南和广西,辽宁参与了除1997年外的八轮调查,黑龙江参与了1997年之后的六轮调查,北京、上海和重庆从2011年开始参与调查。出于尽量统一各年份样本的考虑,本文剔除了北京、上海和重庆的调查样本。

CHIP项目于1988年、1995年、2002年、2007年和2013年先后进行五轮调查。CHIP项目按照东、中、西分层,采用系统抽样方法抽取得到最终样本,调查内容包括住户个体层面的基本信息、就业信息,以及家庭层面的基本信息和收支状况。各轮调查均包含的省份包括北京、辽宁、江苏、广东、山西、安徽、河南、湖北、云南和甘肃。四川参与了1995年之后的四轮调查,1997年成为直辖市的重庆参与了2002年之后的三轮调查。2007年CHIP城镇数据包括两类。一类是国家统计局(NBS)提供给CHIP的,是其每年城镇住户调查的一部分,除了上述省份外,还包括上海、浙江、福建和湖南;另一类是利用独立的CHIP问卷进行家庭入户调查所得,涉及上海、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、广东、重庆和四川等省份。为保证分析结果的可比性,本文使用前者,并剔除上海、浙江、福建和湖南的样本。山东和河南参与了2013年的调查,但出于统一样本省份的考虑,本文所用样本也不包括这两个省份。

CHIP数据库的优点是样本量较大,收入数据比较准确,因而估计结果更为可靠,同时跨越的时间段更长,适合于估计长期趋势。而CHNS数据库的样本量小,且收入数据是自报的,因而需要考虑其估计结果的可靠性。但CHIP相邻两轮数据之间平均间隔6年,间隔的年份较长,难以把握一些关键时期教育回报率的细微变化;而CHNS相邻两轮数据之间的平均间隔约为3年。同时,CHIP历次调查的问卷有较大差别,甚至一些关键变量的定义都不尽相同;而CHNS较好地实现了问卷设计的一致性。此外,CHNS和CHIP的调查年份并不重叠。因此,可以说两个数据库具有一定的互补性,下文在分析教育回报率的长期趋势时将其结合起来使用。

对数据的筛选基于以下几点考虑。第一,根据我国退休年龄的相关规定,以及我国《婚姻法》对结婚年龄的规定,本文将全部样本限定在16-60周岁的男性和16-55周岁的女性,将已婚样本限定在22-60周岁的男性和20-55周岁的女性。第二,分析对象仅限于劳动力人口,即就业状态为正在就业的个体,不包括离退休者、在校学生、待业或失业者以及丧失劳动能力者。第三,由于明瑟收入方程的因变量是工资性收入,故本文分析对象仅限于雇员,不包括自我雇佣者(如个体户、私营企业主等),因为这部分个体的收入属于经营性收入而非工资性收入。最后,本文根据调查信息生成已婚样本。CHNS数据可根据个体配偶在该户的代码确定已婚样本。CHIP数据则根据个体与户主的关系确定已婚样本。与CHNS不同,由于个体身份的识别问题,CHIP的已婚样本只包括以户主和配偶组成的夫妻,而不包括子女和媳婿组成的夫妻,以及父母和岳父母或公婆组成的夫妻。

CHNS在调查个体收入时,询问了个体主要职业和第二职业的工资、补贴和奖金的具体数额。2009年和2011年则只询问了工资和补贴的总额。1989年CHNS没有直接询问工资情况,而询问了个体的工资类型、工作时间和工作量等信息。相比较而言,CHIP拥有更为详细和准确的个人和家庭收支统计数据。1988年和1995年数据只提供了个体自报的当前主要工作的收入状况。2002年数据和2007年NBS提供给CHIP的数据只提供了个体全年所有工作的工资性收入。2013年CHIP数据既提供了个体自报的当前主要工作的收入,又提供了全年所有工作的工资性收入。根据上述信息,本文将个体收入定义为来自当前主要工作的月工资性收入(包括工资、补贴额奖金)。1988年CHIP的收入数据按照计时工资和计件工资处理后计算得到。由于收入信息的缺失,2002年和2007年使用个体全年所有工作的工资性收入。回归中均采用取对数的名义月收入。

CHNS和CHIP调查均提供了两种形式的受教育程度,一是在正规学校接受的正规教育的年数,二是最高学历,后者可转化为受教育年限。由于后者可能存在较大的测量误差,故本文用个体接受的正规教育的年数衡量受教育年限,该信息缺失的样本用最高学历转化的受教育年限补齐。根据年龄和受教育年限,可以计算潜在工作经验。具体的计算方法是:假定个体6岁入学,若受教育年限小于10年,潜在工作经验等于年龄减去16;若受教育年限大于或等于10年,潜在工作经验等于年龄减去受教育年限再减去6。其他解释变量还包括性别和省份虚拟变量,以控制工资性收入的性别差异和地区差异。但本文没有控制职业、行业和单位所有制性质等工作特征变量。原因在于这些变量是本文关注的解释变量(即受教育程度)的结果变量,是不合格的控制变量(bad controls)。

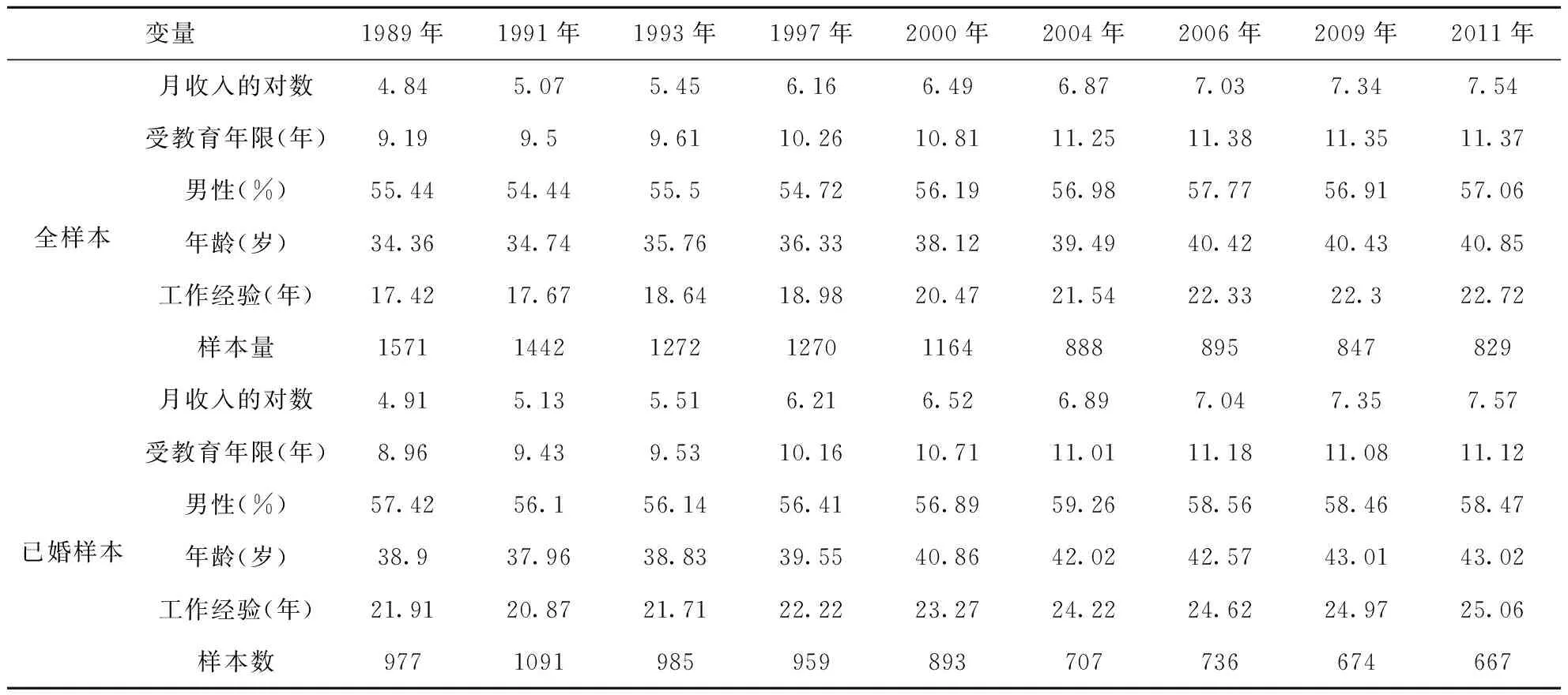

CHNS样本和CHIP样本各变量描述统计分别见表1和表2。可以看出,对CHNS样本而言,全部样本平均年龄从1989年的34.36岁上升至2011年的40.85岁,平均受教育年限从1989年的9.19年上升至2011年的11.37年,平均潜在工作经验从1989年的17.42年上升至2011年的22.72年,平均名义月收入的对数从1989年的4.84上升至2011年的7.54。对CHIP样本而言,全部样本平均年龄从1989年的36.86岁上升至2013年的40.25岁,平均受教育年限从1989年的10.51年上升至2013年的12.08年,平均潜在工作经验从1989年的19.43年上升至2013年的22.18年,平均名义月收入的对数从1989年的4.85上升至2013年的7.84。由此可见,两个样本的描述性统计大致相同。已婚样本的情况与之类似,其平均年龄、受教育年限、潜在工作经验和名义月收入的变动趋势与全部样本大致相同。但比较而言,已婚样本的平均年龄和潜在工作经验明显高于全部样本,平均受教育年限略低于全部样本,但名义月收入的对数略高于全部样本。需要指出的是,CHIP样本的平均受教育程度明显高于CNHS样本,这可能是因为两套数据库的抽样省份不同,抽样方法也不同。

表1 CHNS样本各变量描述统计(均值)

注:样本省份为江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西、辽宁(不包括1997年数据)、黑龙江(不包括1989年、1991年、1993年数据)。

表2 CHIP样本各变量描述统计(均值)

注:样本省份为北京、辽宁、江苏、广东、山西、安徽、河南、湖北、云南、甘肃、重庆、四川(不包括1988年数据)。

五、中国城镇居民教育回报率的长期趋势

(一)中国城镇居民教育回报率的整体变化趋势

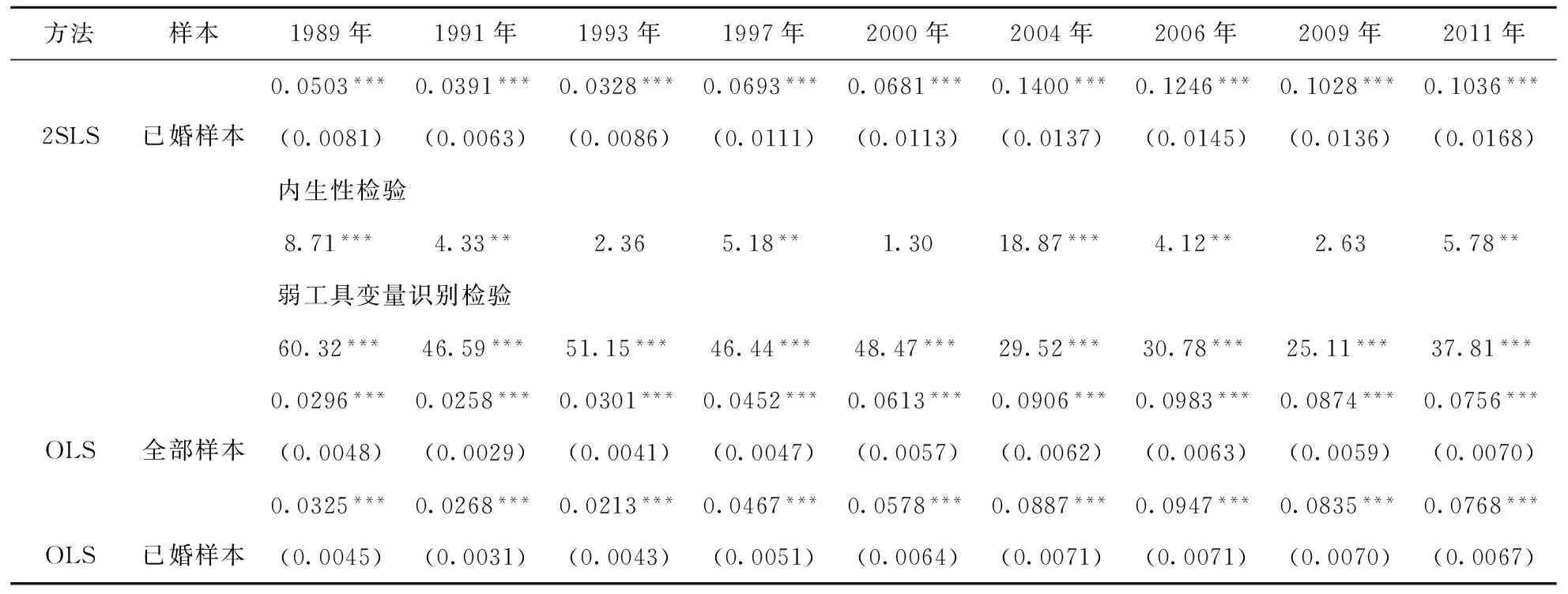

CHNS样本和CHIP样本各年份教育回报率的估计结果分别见表3和表4。在基于已婚样本的2SLS估计结果中,对于内生性检验,我们报告的是Wu-Hausman检验的F值统计量。检验结果显示,对于大部分年份(不包括1993年、2000年和2009年CHNS样本)来说,受教育年限确实具有内生性。对于弱工具变量检验,我们报告的是Cragg-Donald Wald检验的F统计量。检验结果显示,所有F值均大于10,说明配偶的受教育年限是一个强工具变量。表3和表4还报告了基于全部样本和已婚样本的OLS估计结果。

表3 教育回报率估计结果:CHNS样本

注:(1)所有模型均仅控制受教育年限、工作经验、工作经验的平方项、性别和省份虚拟变量;(2)所有估计系数均为变量“受教育年限”的估计系数;内生性检验报告的是Wu-Hausman检验的F值统计量,弱工具变量检验报告的是Cragg-Donald Wald检验的F统计量;(4)括号中为异方差稳健的标准误;(5)*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下统计显著。

表4 教育回报率估计结果:CHIP样本

注:同表3。

根据表3和表4中2SLS的估计结果,对CHIP样本而言,教育回报率从1988年的3.87%上升至2007年的14.31%,而后下降至2013年的11.34%,呈现先上升后下降的趋势。对CHNS样本而言,1989年的教育回报率为5.03%,小幅下降至1993年的3.28%后迅速上升至2004年的14.00%,而后下降至2011年的10.36%。

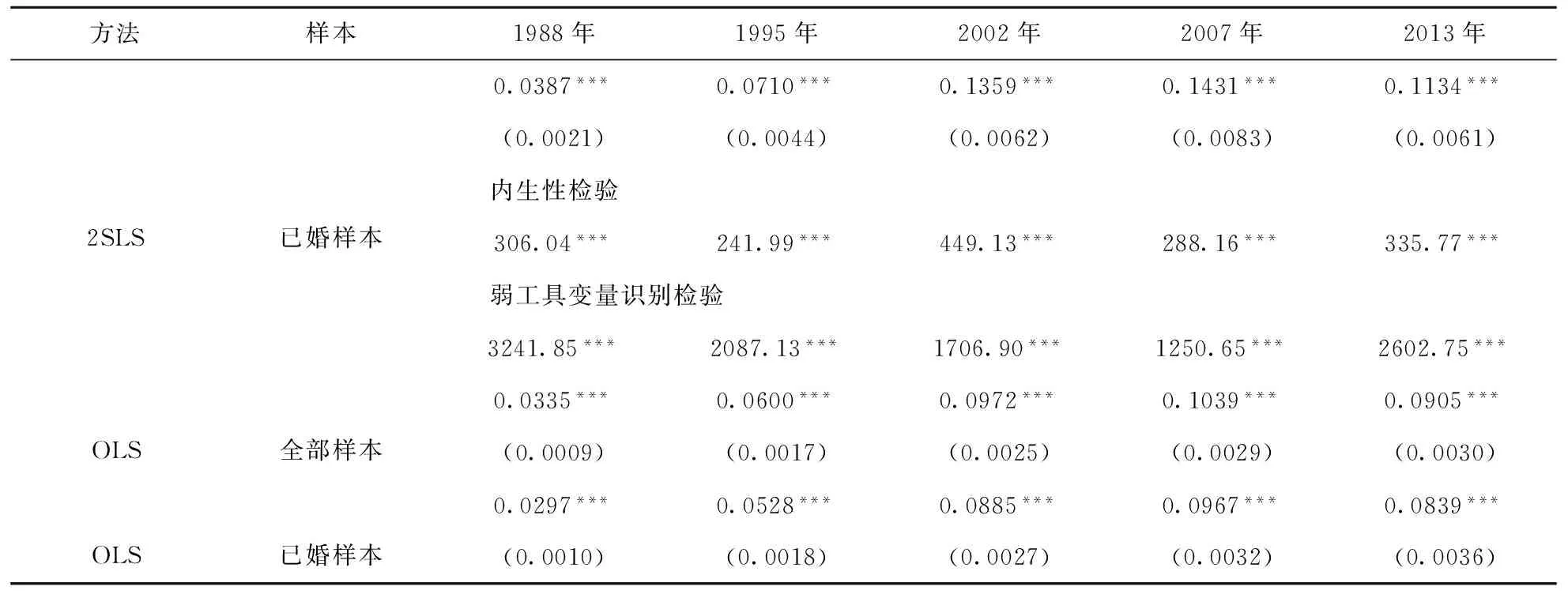

由于CHIP数据库和CHNS数据库的抽样方法和样本省份不同,两套数据库的估计结果不宜直接进行比较。但我们发现,两个数据库估计的教育回报率在相近年份基本相同,说明用不同数据库得到的教育回报率估计结果是稳健的。因此,为了尽可能全面地呈现教育回报率在不同年份之间的变化,我们把两个数据库的估计结果合起来呈现在图2中。

基于图2,有三个发现:其一,纠正内生性偏误后的2SLS估计结果表明,中国城镇居民的教育回报率在20世纪80年代末期到90年代初期维持在4%左右的低水平,且在此期间有下降的趋势;从20世纪90年代中期开始快速提高,到2002-2007年间达到最大值,约为14%;此后出现下降,在2009年以后维持在11%的水平。此外,基于两个样本的OLS估计结果也呈现出基本相同的趋势,说明对教育回报率长期变动趋势的分析结果是稳健的。其二,两个样本的OLS估计结果基本一致,说明已婚样本对全部样本有比较良好的代表性。其三,在相同年份,OLS估计结果明显小于2SLS估计结果。说明教育回报率的OLS估计存在内生性偏误,而且测量误差的影响比能力偏误的影响更大。

图2 中国城镇居民教育回报率的长期趋势

本文估计的教育回报率的变动趋势与已有文献基本一致但也有所区别。首先,使用全部样本OLS估计的教育回报率约在2%-10%之间,这与已有文献的估计结果大致相同。其次,一些研究发现中国城镇居民教育回报率在2005年之后依然保持稳定的增长态势;也有研究认为教育回报率在2005年之后的增速放缓甚至出现停滞状态;还有研究与本文估计结果类似,发现教育回报率呈现先上升后下降的变化趋势,但拐点出现的时间略有区别。本文发现,进入21世纪以后,教育回报率由上升转为下降,转折点大约在2005年前后。再次,虽然多数研究表明,教育回报率在1989-1993年间持续上升,但本研究与Zhang等和齐良书等的研究结果一致,即在20世纪80年代末90年代初,教育回报率出现小幅下降。最后,与几乎所有的研究一致,在20世纪90年代中后期到21世纪的最初几年,教育回报率呈现快速增长的态势。

(二)中国城镇居民教育回报率变化趋势的原因分析

中国城镇居民教育回报率的变化是经济体制改革、宏观经济环境和教育发展等多方面因素作用的结果。CHNS样本的估计结果发现教育回报率在1989-1993年间很低而且出现了短暂下降。这是因为教育回报率很大程度上取决于劳动力市场的市场化程度,因为只有在完全竞争的劳动力市场中,劳动者的收入才主要取决于由人力资本投资决定的劳动生产率,从而教育才能充分发挥其对个人收入的影响。而中国的市场经济始于1992年邓小平的“南巡讲话”和1993年发布的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,在此之前,教育对于中国劳动者收入的影响很小,因此教育回报率低甚至出现下降是很有可能的。当然,也有研究认为中国的1985-1986年的劳动工资制度改革对提高教育回报率的影响效果不明显,或者当时曾有短暂效果,但随后迅速消退。

20世纪90年代中期以后,随着社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,包括劳动合同制度在20世纪90年代的大力推行,劳动力市场化程度普遍提高,工资制度改革使得工资更加灵活,奖金能够更灵活地反映劳动者的工作表现和生产能力,这些制度变革在一定程度上提高了生产能力和生产效率较高的劳动者的工资水平,因此在1993-1997年间教育回报率上升明显。1997-2002年间,中央政府为提高国有企业的运营效率而进行的国有企业改革,导致中大型国有企业和集体所有制企业大量员工下岗,这是教育回报率在1997-2000年间增长放缓的原因。但整体来看,教育回报率在1995至2005年间快速增长。这是三方面原因共同作用的结果。其一,在这一时期,中国经济的市场化进程发展很快,教育的市场价值迅速在劳动力市场得到彰显。其二,中国经济的高速发展和技术变革导致的产业结构调整极大地增加了社会对高教育程度劳动者的需求,使得高技能劳动者的工资回报增加。其三,随着城镇化水平的不断提高,大量外来务工人员从农村涌向城市,使得低教育程度劳动者的供给增加,从而造成低技能劳动者的工资回报的下降。因此,教育回报率在此期间实现了快速增长。

受教育扩张和劳动力流动的影响,教育回报率在2005年之后出现了停滞甚至下降。一方面,受高校扩招政策的影响,高教育程度劳动者的供给迅速增加,使得高技能劳动者的工资回报下降。另一方面,虽然国民经济依然保持着良好的增长态势,但随着“刘易斯拐点区间”的逼近,“民工荒”或“招工难”现象愈发严重,社会对低教育程度劳动者的需求增加,使得低技能劳动者的工资回报上升。因此,教育回报率在2005年后并未延续之前的增长势头。2007年后,受到全球金融危机的影响,中国的经济增长率开始下滑,高技能劳动者的就业压力增加,降低了其工资议价能力,使得这部分劳动者的工资回报下降。再加上高校扩招政策的不断深入和基础教育质量的持续提升,教育供给增加对教育回报率的抑制作用愈发明显,也在一定程度上加剧了教育回报率的下降趋势。但CHNS样本的估计结果表明,在教育回报率持续下降的大趋势下,2009-2011年出现小幅度上升。这可能是因为金融危机波及中国后,中国政府为扩大内需、促进经济平稳较快增长,实施“四万亿”计划,需求的拉动和经济的复苏使得对高技能劳动者的需求增加,从而提高了其工资回报,最终导致教育回报率的小幅上升。

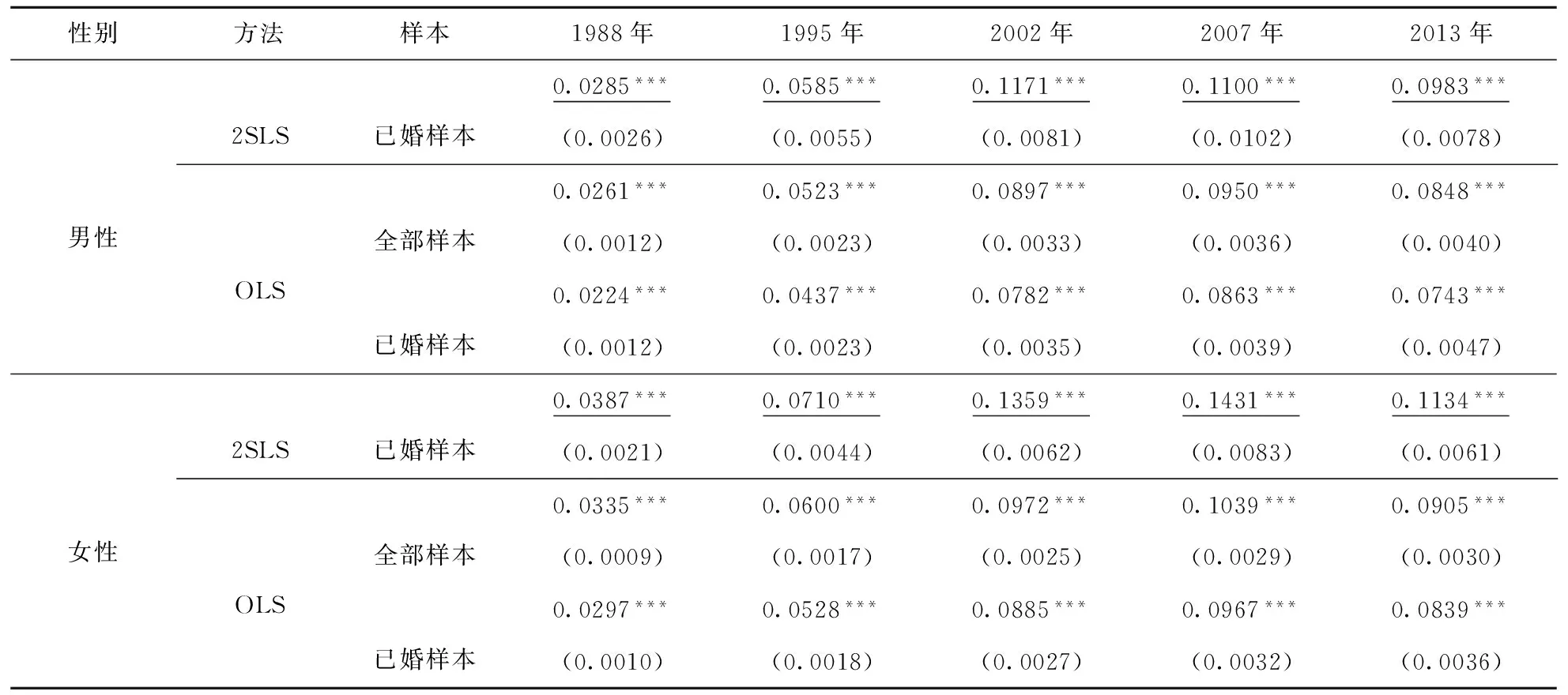

(三)不同性别劳动者教育回报率的长期趋势

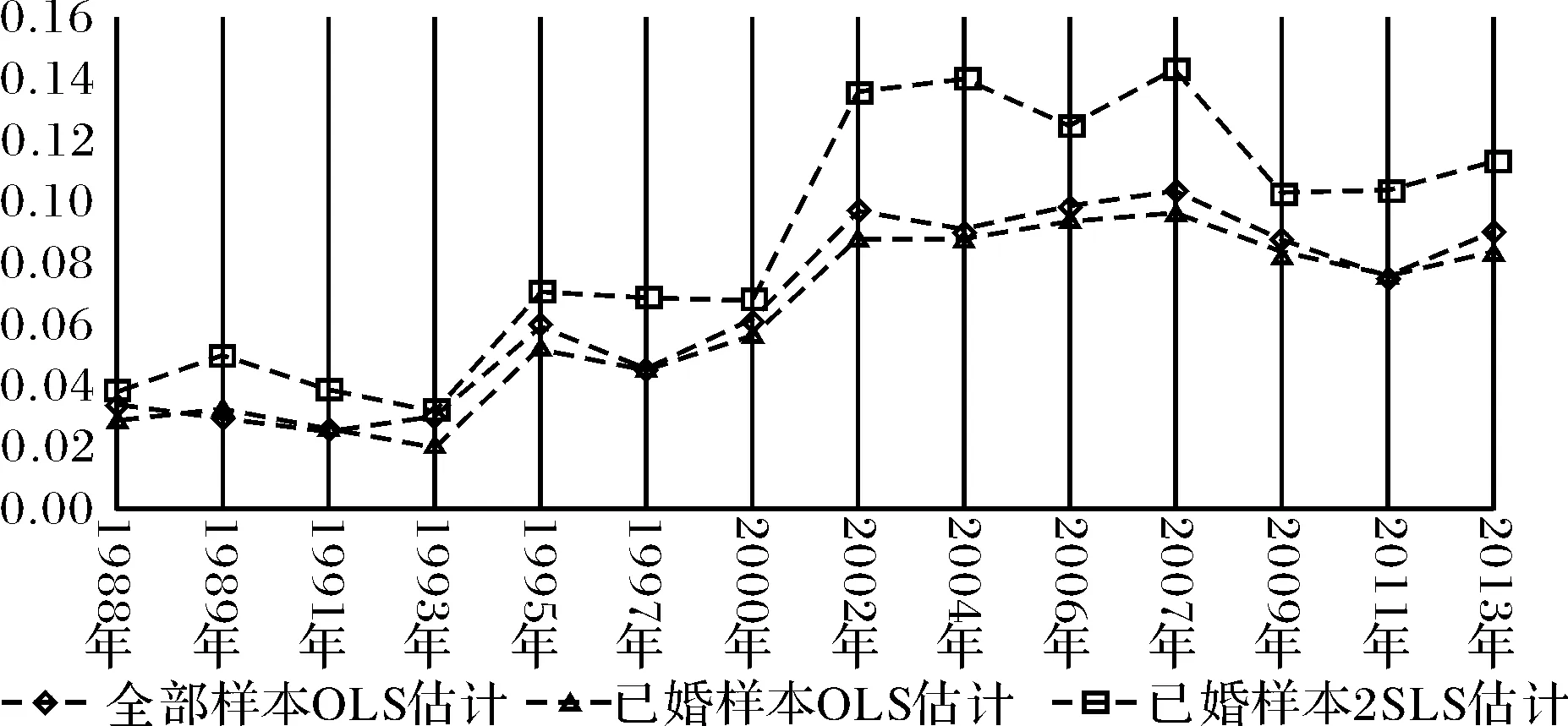

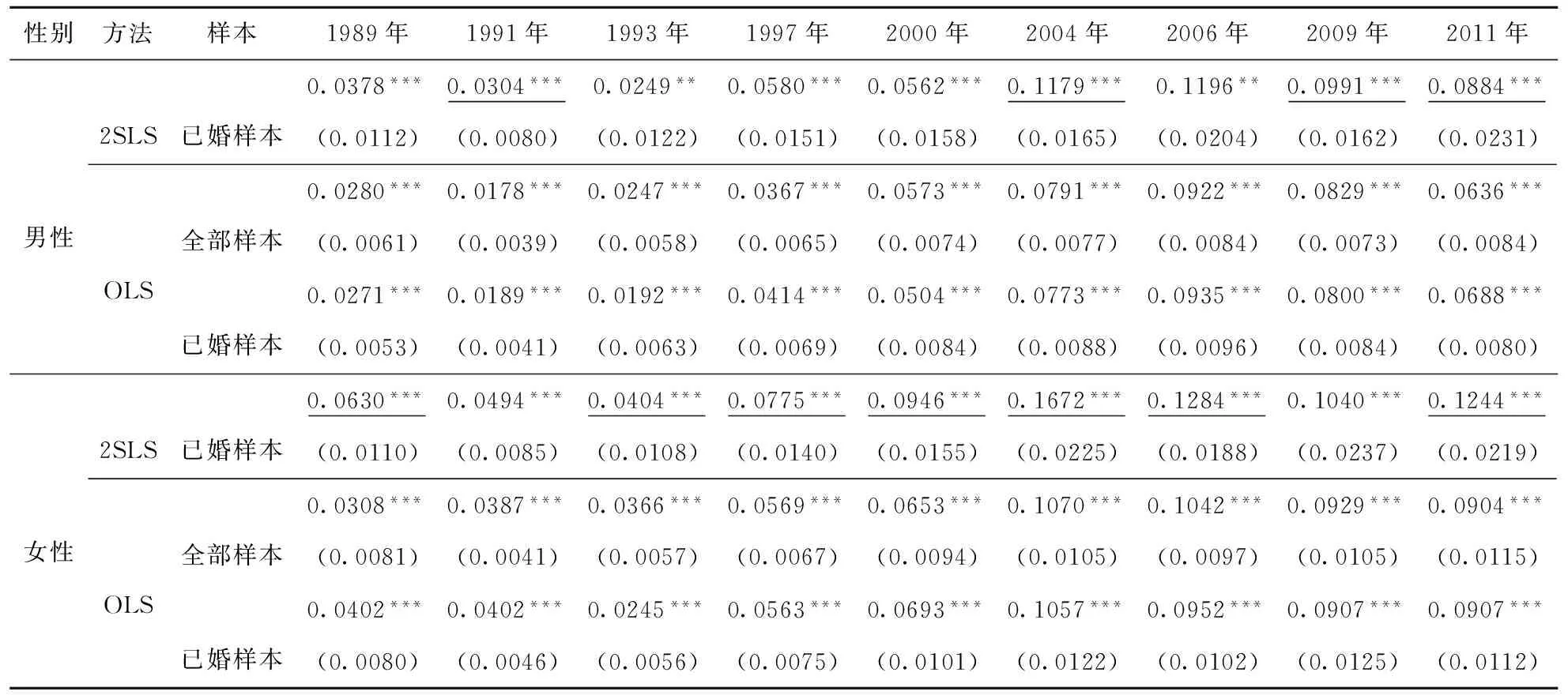

以上分析了中国城镇居民教育回报率的整体变动趋势。但不同性别劳动者的教育回报率可能不同,其变化趋势也可能存在差异,故有必要进行更为深入的分析。我们把每一年份的数据拆分成男性和女性两个样本,分别估计了男性和女性的教育回报率,结果见表5和表6。同时,将CHNS和CHIP两个样本的估计结果合起来,得到图3的变化趋势图。为节省篇幅,图3仅给出2SLS的估计结果。我们有三点发现:

图3 不同性别劳动者教育回报率的变化趋势(2SLS估计结果)

第一,2SLS估计结果表明,中国城镇男性和女性教育回报率的变动趋势基本相同,即在20世纪80年代末期到90年代初期维持在较低水平,从20世纪90年代中期开始快速提高,到2002-2007年间达到最大值,此后出现下降。这与全体城镇居民教育回报率的变动趋势是一致的。但是从变动幅度看,女性教育回报率的变动幅度比男性更大,即女性教育回报率的增长和下降都更为剧烈。一方面是因为男性的受教育程度虽然高于女性,但群体内部的变异性却低于女性,故教育和技能溢价对女性劳动者体现得更为明显;另一方面,女性相对于男性而言,应对外生冲击的能力相对较低,更容易表现出心理和精神上的脆弱,因而更容易受到外生冲击的影响。

第二,在相同年份,中国城镇女性教育回报率始终高于男性。我们认为主要有三个方面原因。首先,男性更容易发挥在体力方面的比较优势,而女性更倾向于从事脑力劳动或技能密集型的工作,由于在单位时间内,脑力劳动者的工资高于体力劳动者的工资,因此女性教育回报率会高于男性。其次,女性劳动者上学的机会成本比男性低,但由于明瑟收益率只考虑机会成本而不考虑直接成本,所以女性的教育回报率高于男性。最后,高教育水平女性劳动者面临的劳动力市场歧视较低,而低教育水平女性劳动者面临的劳动力市场歧视较高,从而拉大了不同教育水平女性劳动力之间的收入差距。

第三,从表5和表6可以看出,对男性而言,用OLS和2SLS两种方法估计得到的教育回报率比女性更为接近,说明估计女性教育回报率更容易受到内生性偏误的影响。中国历来有“重男轻女”的传统,中国家庭更加重视男孩的教育,故不管男孩的能力高低,父母都会尽可能延长男孩的受教育年限,而对于女孩来说,只有能力较高的女孩才能够拥有更多的受教育机会。因此遗漏能力变量对估计女性教育回报率的影响可能会更大一些。当然,如果2SLS方法仅仅解决的是能力偏误问题,那么2SLS估计结果应当小于OLS估计结果。但恰好相反,2SLS估计结果不仅明显高于OLS,而且对两种方法估计的教育回报率的偏差而言,女性大于男性。由于个体的受教育年限与其配偶的受教育年限显著相关(相关系数显著高于0.6),结合第一阶段回归和弱工具变量检验结果,基本排除了工具变量无效的可能性。因此可能的原因是,女性样本的测量误差问题可能更为严重。由于个体采用回答问题的方式直接报告自己的受教育年限,调查得到的数据难免与实际数据存在偏差。女性的平均受教育程度低于男性,而一般来说个人倾向于高报自己的受教育程度,因此女性样本的测量误差问题可能更为严重。

表5 不同性别劳动者的教育回报率:CHNS样本

注:(1)所有模型均仅控制受教育年限、工作经验、工作经验的平方项、性别和省份虚拟变量;(2)所有估计系数均为变量“受教育年限”的估计系数;(3)下划线表明通过内生性检验;(4)括号中为异方差稳健的标准误;(5)*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平下统计显著。

表6不同性别劳动者的教育回报率:CHIP样本

注:同表5。

六、结语

在我国教育快速发展、经济持续转型的背景下,研究教育回报率的长期变动趋势具有重要的理论价值和现实意义。本文基于CHNS数据和CHIP数据,使用普通最小二乘法和工具变量法,估计了1988-2013年间中国城镇居民教育回报率的变化趋势。研究发现:首先,中国城镇居民的教育回报率在20世纪80年代末期到90年代初期维持在4%左右的低水平,从20世纪90年代中期开始快速提高,到2005年前后达到14%的最大值,此后出现下降并维持在11%的水平。其次,男性和女性的教育回报率都呈现出与全体城镇居民教育回报率相同的变化趋势,但女性的教育回报率始终高于男性,变动幅度也比男性大。最后,普通最小二乘估计低估了教育回报率,而且估计女性的教育回报率时更易受到内生性偏误的影响。我们认为,市场经济转型(特别是劳动力市场的市场化进程)、宏观经济环境以及教育发展形势是解释教育回报率长期变动的重要原因。

基于此,我们认为政府应重视教育等人力资本在资源配置中发挥的激励作用,继续加大对教育的各项投入,提高劳动者素质及其在劳动力市场的竞争力,尤其是为受教育程度较低的劳动者提供更为充分的就业就会,增加对他们的职业技术培训,缩小收入差距。同时,政府应当进一步提高劳动力市场的市场化程度,完善劳动力市场制度建设,保障教育的价值在劳动力市场上充分彰显。

本文的不足之处主要源于数据的限制。首先,CHNS数据的样本量较小,会影响估计结果的精确性。其次,两个数据库的抽样方法和样本省份不同,将两个数据库的估计结果合在一起分析可以最大限度地利用现有数据资源探究教育回报率逐年变化的情况,但也存在估计结果不可比的风险。最后,受到样本量的限制,我们的分析没有考虑样本选择偏差问题,也没有考察不同工作特征对教育回报率的影响。由于中国存在严重的劳动力市场分割,不同行业、不同职业和不同所有制性质的工作单位的工资决定机制存在显著差异,因而有必要运用多限值选择模型进行更为细致的分析。我们呼吁相关政府部门公开或部分公开官方的住户调查数据,以便于研究者开展高质量的研究和提出符合实际情况的政策建议。同时,相关研究者和研究机构在开展跨年份的微观数据调查时,应尽可能保证在抽样方法、抽样地域以及问卷设计等方面的一致性,并缩小调查年份之间的时间间隔。

最后需要说明的是,在估计教育回报率的文献中,有很多研究者在明瑟收入方程中不使用受教育年限这一连续变量,而是加入表示不同学历(如初中、高中、大学)的虚拟变量,从而估计出不同学历层次的回报率。这类研究当然是有价值的,特别是在教育快速发展的时期,观察高中阶段教育或高等教育回报率的长期变化将具有非常重要的现实意义。然而,在使用上述方法估计不同学历的回报率时,同样面临内生性问题,而此时估计方程中有多个内生变量(即表示学历的虚拟变量),很难找到合适的工具变量来纠正内生性偏误。因此,我们在本文中没有估计不同学历的回报率及其变化趋势,而是将积极探索解决这一问题的方法作为后续研究的一个重要方面。

注释

①李实、丁赛:《中国城镇教育回报率的长期变动趋势》,《中国社会科学》2003年第6期。

②陈晓宇、陈良焜、夏晨:《20世纪90年代中国城镇教育回报率的变化与启示》,《北京大学教育评论》2003年第2期。

③Appleton, S., L. Song, and Q. Xia. “Has China Crossed the River? The Evolution of Wage Structure in Urban China during Reform and Retrenchment.”JournalofComparativeEconomics33,no.4(2005):644-663.

④Ge, S., and T. D. Yang. “Labor Market Developments in China: A Neoclassical View.” IZA Discussion Paper No.5377, Institute for the Study of Labor,2011.

⑤陈纯槿、胡咏梅:《中国城镇居民教育收益率的变动趋势》,《北京师范大学学报》(社会科学版)2013年第5期。

⑥丁小浩、余秋梅、于洪霞:《本世纪以来中国城镇居民教育回报率及其变化研究》,《教育发展研究》2012年第11期。

⑦邓峰、丁小浩:《中国教育回报率的长期变动趋势分析》,《统计研究》2013年第7期。

⑨Zhang, J., H. Y. Zhao, A. Park, and X. Song. “Economic Returns to Schooling in Urban China, 1988-2001.”JournalofComparativeEconomics33,no.4(2005):730-752.

⑩钟甫宁、刘华:《中国城镇教育回报率及其结构变动的实证研究》,《中国人口科学》2007年第4期。

责任编辑 曾新

Long-term Trend of the Returns to Education in Urban China

Liu Zeyun Wang Jun

(Business school, Capital Institute for Economics of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Using CHNS and CHIP data, this paper takes OLS and IV techniques to estimate the long-term trend of the returns to education in urban China from 1988 to 2013. The paper finds that:firstly,the returns to education kept relatively low before 1995, increased rapidly until 2005 and then decreased. Secondly,the trends of the returns to education for female and male are almost the same. However,the returns to education for female was higher than that for male in the same year,and the returns to education for female is more unstable. Finally,the OLS estimates underestimate the returns to education and estimating the returns to education for female is more susceptible to endogenous bias. It suggests that the governments should pay attention to the role of human capital such as education in the resource allocation,and constantly improve the systems of labor market.

returns to education;urban China; ordinary least square; two-stage least square

2016-10-20

中央高校基本科研业务费专项资金北京师范大学自主科研基金“教育的人力资本功能与信号功能的经验检验”(SKZZY2015026)