消费者对企业伪善的惩罚机制研究

高 英 袁少锋 刘力钢

(1.辽宁大学 新华国际商学院,辽宁 沈阳 110136;2.辽宁大学 商学院,辽宁 沈阳 110136)

消费者对企业伪善的惩罚机制研究

高 英1袁少锋2刘力钢2

(1.辽宁大学 新华国际商学院,辽宁 沈阳 110136;2.辽宁大学 商学院,辽宁 沈阳 110136)

现代企业“言行不一致”的伪善行为日益增加,但关于如何有效地治理企业伪善,促使企业变得“真善”,现有研究探讨不足。本研究从消费者惩罚的视角,探讨企业伪善行为的治理问题。通过两项实验研究发现,当企业表现出伪善行为时,消费者会基于感知到的伪善,对伪善企业表现出负向和正向惩罚的意愿。负向惩罚是指去除企业渴望的刺激,如品牌抵制;正向惩罚则指给予企业不想要的刺激,如负面口碑传播。相比低地位的民营企业,消费者对高地位的大型国企和外资企业的伪善,表现出更强的负向和正向惩罚意愿。

企业伪善;伪善感知;负向惩罚;正向惩罚;企业社会责任

一、引言

在当前的市场经济环境下,企业在承担社会责任方面的表现日益受到社会公众的重视,因为消费者会据此决定购买哪家公司的产品、求职者会据此决定去哪家公司工作、投资者会据此决定投资于哪家公司[1](P285)。由此,企业开始注重在社会责任方面的宣传与表现[2][3],期望树立负责任、仁爱、友善等“真善”的形象。然而,在实际履行社会责任的过程中,一些企业受到履行成本的制约[4],再加上来自股东的企业绩效要求[5],导致他们做出了虚张声势、言行不一的“伪善”行为。对企业伪善的定义是:企业在参与社会责任活动时,实际表现与所宣传内容不一致的现象[6][7][8]。例如雅培集团在宣称积极从事关注中国妈妈和婴儿健康等公益活动的同时,被曝产品安全和虚假宣传的问题①。

关于企业伪善问题的研究,已有文献主要围绕企业伪善的内涵、结构、测量[6]和分类[7][9],伪善驱动因素[4][5][9][10][11],伪善的影响结果[6][12]等内容展开了积极探索。针对企业伪善的治理问题,已有研究从政府部门的审查与制裁[13]、社会公众[14]与资本市场的惩罚反应[15]等方面进行了一些探讨,但总体上缺乏专门针对企业伪善治理的深入研究[7]。为此,本研究着重探讨消费者对企业伪善的惩罚机制,期望从消费者参与视角,为治理企业伪善提供新的理论观点与实证证据,同时为企业更合理地参与社会责任活动提供启示。

二、相关研究回顾与研究假设

(一)企业伪善与消费者惩罚

关于伪善的已有研究多集中于个体心理和行为层面的探讨;然而,人们对人的特质评价,经常可以延伸到对企业特征的评价上来[16]。于是,研究者们开始将伪善行为的研究拓展到企业组织上来。研究发现,如果企业在慈善宣传与实际表现上出现不一致,会使消费者形成伪善感知,进而会对企业产生负面评价[6]。据此,如果某企业在营销沟通中标榜自己是有社会责任感的企业,但实际的行为表现却不是这样,就会引致消费者的伪善评价[17]。

前期相关研究指出,企业在社会责任活动中表现出伪善,会负向影响消费者对企业的认知和态度,并进一步影响人们对该企业产品的购买意愿和行为。例如,Wagner(2009)的研究揭示,企业的伪善行为通过负向影响消费者对企业社会责任活动的信念,进而破坏他们对公司的态度和整体评价[6];Becker-Olsen等(2006)[18]、Stanaland(2011)[19]等学者发现,当消费者认为企业参与社会责任活动是为了利己时,其对公司的信任会显著下降;王静一和王海忠(2014)的调研分析指出,企业伪善对公司最大的损失就是失去顾客的信任[8]。

企业伪善之所以引起社会媒体和公众的关注,很重要的方面在于它违反社会规范、破坏和谐的社会秩序。在现代文明社会,只有人们遵守社会规范和法律,才能维持良好的社会秩序,实现社会的和谐[20]。已有文献指出,人们偏好平衡的社会秩序[21]。当平衡的社会秩序受到威胁或者被破坏时,人们有让秩序重新平衡的动力[20]。例如,在公共场所看到他人乱扔垃圾,人们一般会投以鄙夷的目光或直接斥责。对社会秩序的威胁者或试图破坏者进行惩罚,一般被认为是恢复社会秩序的重要手段[22]。“惩罚是指对于另一实体不恰当的行为要么去除其渴望的刺激,即负向惩罚,如拒绝支持等;要么给予其不希望的刺激,即正向惩罚,如责骂等”[23](P73)。基于惩罚的心理学定义,针对企业伪善,负向惩罚指的是拒绝购买或抵制其产品与品牌;正向惩罚则意味着负面口碑的传播。本研究同时关注这两方面的惩罚。

企业的伪善行为,还可以放在人类合作行为(human cooperation)理论框架内进行分析。企业呈现出“善”的表象,是为了让社会公众对企业及其产品、品牌有“善”的联想[24]。实际上,企业通过慈善或社会责任活动给人“善”的、负责任的形象,会提升消费者对企业产品和品牌的购买意愿[25][ 26]。这意味着:如果企业是“真善”(至少给人感知是如此),那么消费者就会支持其“善”的行为(积极的品牌和产品评价、更高的购买意愿);相当于消费者和企业共同合作支持“慈善”,共同促进社会整体福利水平的提升。然而,如果企业呈现出“善”的表象,而后并未执行“善”的承诺,即实际做出“伪善”行为,消费者可能将企业视为经济交互行为中的欺骗者(cheater),对其实施惩罚。只有对欺骗者实施惩戒,才会促进其在未来的交互行为中遵守规范,保证整体福利水平的增加,并促进社会规范得到遵守、社会秩序得以维持[27]。

根据上述理论推理,提出以下假设:

H1:消费者对于企业伪善会表现出负向(H1a)和正向(H1b)惩罚的意愿。

(二)伪善感知的中介机制

根据晕轮效应(halo effect)理论,人们总会根据某个个体或企业某一方面的典型特征,来形成对其整体的评价[28](P499-502)。联系到企业在社会责任活动中的表现,消费者会根据企业在社会责任活动中留给自己的印象(真善或伪善),形成其对企业品牌[29]以及企业整体[30]的评价。在企业社会责任活动的客观表现与消费者评价之间,消费者对企业是否伪善的感知可能是一个重要的解释变量。因为人们总是根据特定情境下、特定对象的各类线索或信息,来感知并理解该对象,进而对目标对象产生态度或做出反应[31](P10-21)。需要指出的是,个体对目标对象的感知可能与客观事实一致,也可能不一致[32](P83-115)。企业开展社会责任活动后,如果消费者感知到企业实际的表现与事前承诺或宣传的不一致,即感知到伪善,消费者会据此负面评价企业,甚至做出惩罚的行为,如拒绝购买[33]、负面口碑传播、品牌抵制等[8]。为此,提出如下假设:

H2:在企业伪善与负向(H2a)和正向(H2b)惩罚意愿之间,消费者的伪善感知发挥中介作用;即消费者是基于对企业的伪善感知,来做出对伪善企业是否惩罚的决策。

(三)企业地位的调节机制

Lin等(2013)关于消费者对消费者惩罚行为(consumer-to-consumer punishment behavior)的研究指出[34],虽然对规范违反者的惩罚是实现社会秩序重新平衡的重要手段,但在探讨惩罚对社会秩序平衡的影响时,应将违规者的地位水平考虑进来;他们的研究发现,相比低地位的违规者,人们对高地位的违规者的惩罚意愿更低(仅限于“高地位”和“违规”两者不相干的情形);理由是人们相信高地位者会更加自觉,因而会更愿意原谅他们与地位本身无关的违规。与Lin等(2013)对消费者与消费者之间惩罚的研究不同,消费者对企业伪善惩罚的决策中,人们会将企业自身的地位与其伪善行为关联起来的[34]。大型国企、外资企业比一般民营企业具有更高的企业公民身份地位,譬如拥有更高的政治上的合法性、更强的经济实力、更大的社会影响力[35],人们可能会依据更严格的规范标准来对其行为进行判断[36]。

基于前期关于企业社会责任的调查显示②,当被问及“我国哪类企业应带头履行社会责任时”(多选,样本数量为2500),91.5%的被调查者认为“国有大型企业”、62.8%的被调查者认为“大型外资企业”应带头履行企业社会责任,选“中小型民营企业”的只有4.9%。这意味着,相比中小型民营企业,人们对大型国有和外资企业在社会责任活动方面有更高的标准和期待。因此,相比低地位的中小型民营企业的伪善行为,消费者对于高地位的企业如大型国企、外资企业可能具有更强的惩罚意愿。为此,提出以下研究假设:

H3:相比低地位企业(如中小型民企)的伪善,消费者对高地位企业(如大型国企、外资企业)的伪善具有更强的负向(H3a)和正向(H3b)惩罚意愿。

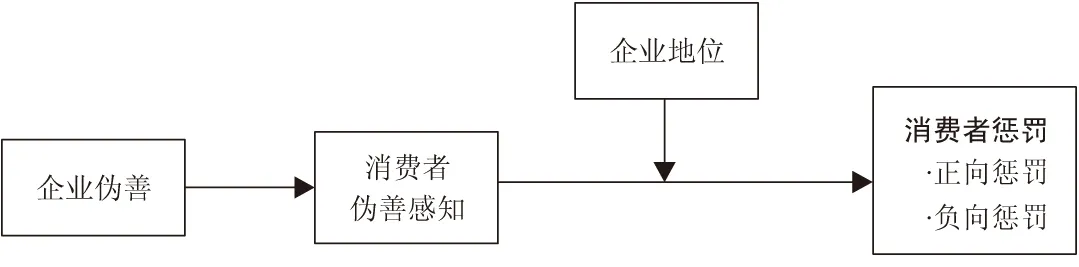

根据以上理论逻辑推演,提炼本研究的理论模型,如图1所示。

图1 研究理论模型

接下来,通过实验研究一检验假设1和假设2,通过实验研究二进一步验证假设1和假设2的外部效度,并检验假设3。

三、实验研究与假设检验

(一)实验研究一

1. 被试与实验设计。在东北某综合性高校招募了94名被试参与实验,其中女性71名,样本年龄均值M=20.34岁,标准差SD=1.29。被试以1~3人为一组来到实验室,在实验员的引导下,在运行Qualtrics问卷平台的3台相互独立的电脑上阅读实验操纵材料,并完成相关问项的测量。实验采用单因素组间设计,主要操纵企业在履行社会责任活动中的伪善程度。被试被随机(基于Qualtrics的模块随机功能)分到三组情境中的一组:(1)30%兑现公益捐款承诺;(2)60%兑现公益捐款承诺;(3)90%兑现公益捐款承诺。为了避免采用真实企业可能引致的企业规模、品牌影响力等信息的干扰,实验采用虚拟企业和品牌的方式设计实验材料。具体地,参考Wagner等(2009)[6]关于企业伪善的概念来设计操纵材料,被分到第一组的被试阅读如下材料:

SQ公司是一家国内民营矿泉水公司,为了树立积极的形象,提高销售量,其向社会承诺:消费者喝一瓶SQ矿泉水,该公司将向公益组织捐出一分钱;并大量开展了“喝一瓶水,捐一分钱”的公益活动广告宣传。然而,事后有媒体调查该公司的矿泉水销售量和其实际的捐款金额发现:SQ公司兑现了30%的公益捐款承诺。

被分到第二组与第三组的被试阅读相似内容的材料,唯一的区别是第二组呈现的是“SQ公司兑现了60%的公益捐款承诺”,第三组呈现的是“SQ公司兑现了90%的公益捐款承诺”。然后,要求被试完成负向、正向惩罚、伪善感知测量问项,并给出性别、年龄等人口统计变量信息。

2. 变量测量。负向和正向惩罚测量。参考王静一和王海忠(2014)关于消费者惩罚的讨论[7],设计两个题项:(1)在我需要购买矿泉水时,如果碰到SQ品牌,我会拒绝该品牌;(2)我会对SQ品牌采取抵制的态度;以此来测量被试负向惩罚的意愿,被试在7点量表上进行回答,1=“完全不同意”,7=“完全同意”;本研究中两个题项的Cronbach’s α=0.871,具有很高的一致性信度,因此将被试在这两个题项上的得分取均值,得到被试的负向惩罚意愿得分。

另外,通过询问被试:您有多大可能做如下事情:(1)我会向周围的人诉说SQ公司的坏话;(2)我会在网络论坛上发SQ公司的负面帖子。以此来测量被试的正向惩罚意愿,要求被试给出0%~100%之间的一个百分数。鉴于正向惩罚的测量不是采用李克特量表方式,在后续数据分析时,将分别分析伪善程度等对正向惩罚各测量指标的影响。

伪善感知的测量参考Wagner等(2009)的研究[6],具体采用如下3个题项进行测量:(1)SQ公司表现得很虚伪;(2)SQ公司说的与做的是两码事;(3)SQ公司言行一致。以此来测量对材料所描述SQ企业的伪善感知,其中第三题为反向命题,具体后续分析中第三题采用反向计分法。被试在7点量表上进行回答,1=“完全不赞同”,7=“完全赞同”。本研究中3个问项的一致性信度Cronbach’s α=0.772,具备较好信度。因此,同样通过被试在这3个题项上的得分均值计算其伪善感知得分。

3. 结果与讨论。采用单变量多因素方差分析(ANOVA)方法,检验企业伪善程度对消费者惩罚意愿的影响效应。分析结果表明,伪善程度越高的企业,消费者的负向惩罚意愿越强,M30%兑现=4.17,SD=1.40;M60%兑现=3.79,SD=1.50;M90%兑现=3.05,SD=1.19;F(2, 91)=5.34, p=0.006;正向惩罚方面,伪善程度越高时,消费者“向周围人诉说SQ公司的坏话”的意愿越高,M30%兑现=34.67%,SD=27.02%;M60%兑现=30.16%,SD=27.82%;M90%兑现=18.33%,SD=21.87%;F(2,91)=3.32, p=0.04;另外,消费者“在网络论坛上发SQ公司的负面帖子”的意愿不存在显著差异,M30%兑现=10.36%,M60%兑现=9.39%,M90%兑现=8.83%,F(2, 91)= 0.076, p>0.9。总体上,以上结果支持假设H1a和H1b,即消费者会对企业的伪善表现出负向和正向的惩罚意愿。不过在正向惩罚方面,消费者更多表现出在口碑(说坏话)方面的惩罚意愿,在直接强烈惩罚行为(在网络上发负面帖子)上则表现出相对谨慎的态度。

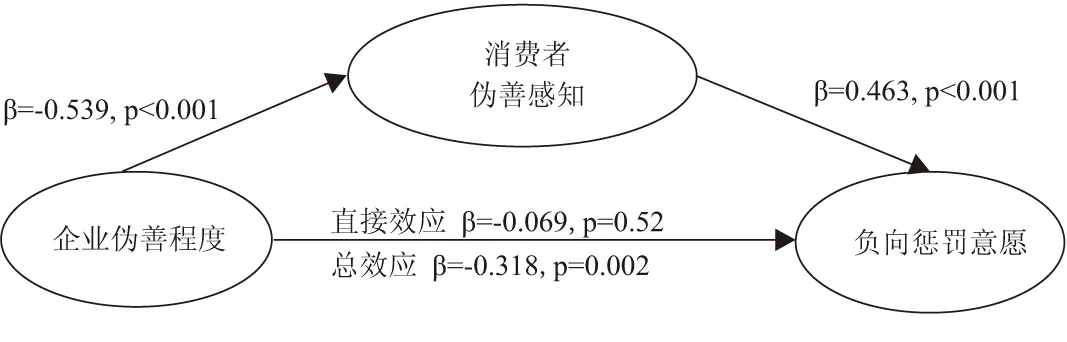

进一步参考温忠麟等(2004)关于中介效应检验程序和方法[37],考察伪善感知在企业伪善程度与消费者惩罚间的中介效应。第一步,自变量(企业伪善程度,1=“30%兑现承诺”,2=“60%兑现承诺”,3=“90%兑现承诺”)对因变量的回归系数显著,标准化回归系数β=-0.318,p=0.002;第二步,自变量对中介变量(伪善感知)的回归系数显著,标准化回归系数β=-0.539,p<0.001;第三步,当将中介变量(伪善感知)和原自变量(企业伪善程度)一起作为自变量,做对消费者负向惩罚意愿的回归时,伪善感知对负向惩罚的标准化回归系数显著β=0.463,p<0.001,但原自变量的标准化回归系数不再显著,β=-0.069,p>0.5。这意味着消费者的伪善感知在企业伪善程度与消费者负向惩罚意愿之间发挥完全中介作用,中介效应如图2所示,假设H2a得到支持。意味着消费者是基于感知到的伪善,做出对企业进行负向惩罚的决策。

图2 消费者伪善感知在企业伪善程度与负向惩罚意愿间的中介效应

类似上面的程序,分析消费者伪善感知在企业伪善程度与“向周围人诉说SQ公司坏话”意愿之间的中介效应。结果表明,消费者伪善感知同样发挥完全中介效应;企业伪善程度对因变量(向周围人诉说SQ公司坏话的可能性)的标准化回归系数β=-0.253,p=0.014;当回归模型的自变量中加入中介变量(伪善感知)后,伪善感知对因变量的回归系数显著,β=0.504,p<0.001;但企业伪善程度对因变量的标准化回归系数不再显著,β=0.019,p>0.8。这支持了假设H2b,即消费者基于感知到的伪善,对伪善企业做出正向惩罚(传播负面口碑)的决策。

(二)实验研究二

为了进一步验证假设1涉及的主效应、假设2涉及的中介机制的外部效度,并检验假设3提及的企业地位的调节效应,接下来开展第二个实验研究。

1. 被试与实验设计。在辽宁某综合性大学的图书馆自习室采集样本③。两位收集者首先简短询问每一位潜在被试的参与意愿,在获得被试同意后,向其发放包括操纵材料和变量测量的问卷。每位被试填写完后,给予其小礼物并表示感谢。总共有240人参与问卷填写,剔除明显填写不认真(连续多个题项选1或4或7)和填写不全(因变量测量漏填)的无效问卷,共获得224个有效样本。样本平均年龄为M=21.04岁,SD=1.52,其中男性76人。

实验采用3(企业类型:民营企业vs大型国企vs外资企业)×2(是否伪善:是vs否)的组间设计。对应6种不同的问卷,每种问卷打印40份。然后利用Excel的随机函数功能,生成包括40组1至6的随机数列④,将240份问卷按照这个随机数列排好。从而保证问卷发放时,每个潜在被试是随机被安排到6种情境中的1种。在设计实验操纵材料方面,同样采用虚构企业和品牌的做法。

实验操纵材料与实验研究一类似。对企业类型的操纵,是告诉被试:SQ公司“是国内一家民营矿泉水公司(民营企业)”,或者“是国内一家大型国有矿泉水公司(国有企业)”,或者“是一家外国在华经营的大型矿泉水公司(外资企业)”。对企业是否伪善的操纵是告诉被试:SQ公司“兑现了50%”或“兑现了100%”的公益捐款承诺。下面以“民营企业伪善”情境材料为例,给出操纵材料示例:

SQ公司是国内一家民营矿泉水公司(民营企业),为了树立积极的形象,提高销售量,其向社会承诺:消费者喝一瓶SQ矿泉水,该公司将向公益组织捐出一分钱;并大量开展了“喝一瓶水,捐一分钱”的公益活动宣传。事后,有媒体调查该公司的矿泉水销售量和其实际的捐款金额发现:SQ公司兑现了50%的公益捐款承诺。

本次研究中,有111位被试被分配到真善情境,其中36位被分配到民营企业、38位分配到国有企业、37位分配到外资企业情境;有113位被试被分配到伪善情境,其中35位分配到民营企业、38位分配到国有企业、40位分配到外资企业情境。阅读完每种情境下的操纵材料后,要求被试完成负向和正向惩罚、伪善感知测量问项。最后被试还需回答性别、年龄等人口统计变量信息。

2. 变量测量。负向惩罚的测量,在实验研究一的基础上增加了1个题项:我会积极参与对SQ品牌的抵制活动。被试在7点量表上进行回答,1=“完全不同意”,7=“完全同意”。本研究中3个题项的信度系数Cronbach’s α=0.926。同样通过被试在这3个题项上的得分均值,反映其负向惩罚意愿的高低。

正向惩罚的测量,同样在实验研究一的基础上增加了1个题项:我会在社交媒体上(如微信朋友圈)表达对SQ公司的不满意。被试通过给出百分比,反映其正向惩罚意愿的高低。伪善感知的测量同实验研究一。

3. 结果与讨论。首先检验企业是否伪善对消费者惩罚意愿的影响效应。方差分析结果表明,相比企业100%兑现公益捐款承诺的“真善”情境,消费者对只兑现50%公益捐款承诺的“伪善”企业表现出更高的负向惩罚意愿,M50%兑现=4.27,SD=1.21;M100%兑现=2.26,SD=1.02;F(1, 222)=181.19,p<0.001;更高的“向周围人说坏话”(M50%兑现=37.99%,SD=26.74%;M100%兑现=4.83%,SD=8.86%;F(1, 222)=154.80,p<0.001)、“在社交媒体上表达不满” (M50%兑现=23.79%,SD=25.82%;M100%兑现=4.13%,SD=9.52%;F(1, 222)=56.78,p<0.001)和“在网络论坛发负面帖子”(M50%兑现=11.76%,SD=19.66%;M100%兑现=2.14%,SD=4.52%;F(1, 222)=25.25,p<0.001)的意愿。这进一步支持了假设H1a和H1b,消费者会对伪善企业表现出负向和正向惩罚的意愿。

接下来采用与实验研究一相同的分析方法,考察消费者的伪善感知在企业是否伪善和消费者负向、正向惩罚之间的潜在中介效应。分析结果表明,企业是否伪善(0=否,1=是)对负向惩罚的标准化回归系数β=0.67,p<0.001,对伪善感知的标准化回归系数β=0.745,p<0.001;当将伪善感知作为自变量放入回归模型后,伪善感知对负向惩罚的回归系数显著,β=0.442,p<0.001,自变量(企业是否伪善)对负向惩罚的回归系数从0.67降至0.341(p<0.001)。根据温忠麟等(2004)[37]的判定标准,伪善感知在企业是否伪善和消费者负向惩罚意愿之间发挥部分中介作用,这进一步支持了假设H2a。

类似地,考察伪善感知对企业是否伪善的中介作用,对“向周围人说坏话”(直接效应β=0.363,p<0.001,总效应β=0.641,p<0.001)、“在社交媒体上表达不满” (直接效应β=0.243,p<0.01,总效应β=0.451,p<0.001)以及“在网络论坛发负面帖子” (直接效应β=0.20,p<0.01,总效应β=0.32,p<0.001)可能性的影响,进一步支持了假设H2b。

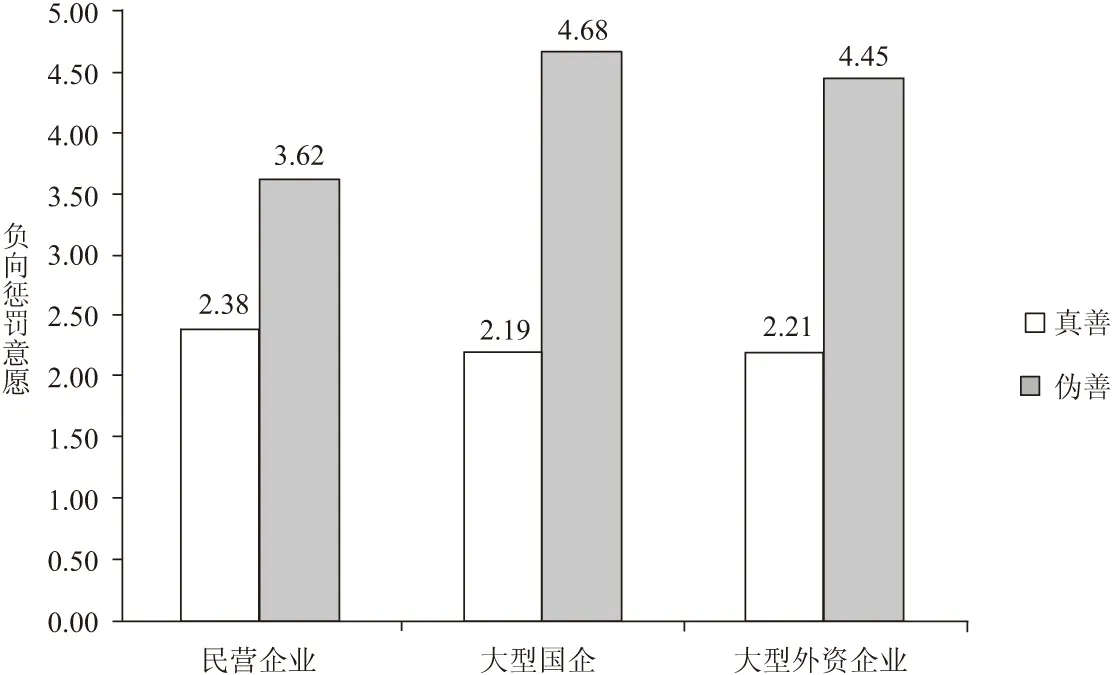

最后考察企业类型(民企vs大型国企vs外资企业)与企业是否伪善(否vs是)对消费者负向和正向惩罚意愿的交互效应。单变量多因素方差分析结果显示,二者对负向惩罚的交互效应显著,F(2, 221)=6.84,p=0.001,如图3所示。进一步的分组对比检验结果表明,在真善情境下,消费者对民营企业、大型国企和外资企业的负向惩罚意愿无显著差异,M民营=2.38,SD=1.06;M国有=2.19,SD=1.03;M外资=2.21,SD=1.01;F(2, 108)=0.376,p>0.6;而在伪善情境下,消费者对大型国企(M民营=3.62,SD=1.16;M国有=4.68,SD=1.21;F(1, 71)=14.81,p<0.001)和外资企业(M民营=3.62,SD=1.16;M外资=4.45,SD=1.04;F(1, 73)=10.76,p=0.002)的负向惩罚意愿显著高于民营企业。以上检验支持了假设H3a。

图3 企业类型和企业是否伪善对消费者负向惩罚意愿的交互效应

进一步,检验企业是否伪善和企业类型对消费者正向惩罚意愿各测量指标潜在的交互效应。方差分析结果显示,二者对“向周围人说坏话的可能性”存在显著交互影响,F(2, 221) =4.24,p=0.016,对另外两个测量指标的交互效应不显著。分组对比检验结果显示,在真善情境下,消费者对民营企业、大型国企和外资企业“向周围人说坏话的可能性”无显著差异,M民营=5.64%,M国有=4.16,M外资=4.73;F(2, 108)=0.27,p>0.7;而在伪善情境下,相比民企,消费者更有可能对大型国企(M民营=28.43%,M国有=45.53%,F(1, 71)=7.75,p<0.01)和外资企业(M民营=28.43%,M外资=39.20%,F(1, 73)=3.40,p=0.069)“说坏话”,这支持了假设H3b。意味着相比于相对低地位的民营企业,消费者对相对高地位的大型国企、外资企业的伪善行为有更高的负向惩罚意愿和正向惩罚可能性,并且正向惩罚主要体现在负面口碑的传播上。

四、结论与启示

(一)主要结论与讨论

已有研究指出,企业违背社会责任上的承诺、引发丑闻时,会使其遭致审查和制裁,引起资本市场和社会公众的惩罚反应;但关于伪善惩罚的实施主体和内在决策机制,已有研究缺乏交代。本研究从伪善行为重要的利益相关者——消费者——的角度,对已有研究存在的不足进行补充。具体地,通过两项实验研究揭示,消费者是企业伪善行为的重要治理主体;当企业表现出伪善行为时,消费者会基于感知到的伪善,对伪善企业做出惩罚的决策;具体的惩罚包括负向惩罚(如拒绝购买、品牌抵制等);以及正向惩罚(如主动的负面口碑传播)。研究还表明,相比相对低地位的民营企业,消费者对相对高地位的大型国企和外资企业,表现出更高的负向和正向惩罚意愿。

以往研究提及的伪善惩罚机制包括政府部门的审查与制裁和资本市场的惩罚反应。相比这些惩罚机制,本研究揭示的消费者视角的惩罚机制具有如下特征:(1)惩罚行为的实施更为容易。一旦消费者通过官方(电视、报纸等)或非官方媒介(自媒体等)获得企业伪善信息,他们会基于感知到的伪善,非常便捷地对伪善企业进行负向(如不购买、参与网络抵制活动)或正向惩罚(如通过微信、微博等发表针对伪善企业的负面评论)。(2)惩罚更为及时。政府部门的审查与制裁、资本市场的惩罚反应都是在伪善引致“丑闻”这一严重后果时,才会伴随而来;但从消费者角度,只要他们了解并感知到了企业伪善,就可以立即通过拒绝购买产品进行抵制,或通过现代自媒体(微信、微博等)实施负面评价。(3)消费者惩罚对伪善企业具有更大的威慑力。消费者是企业产品或服务的直接购买者,如果企业因为伪善而招致他们的普遍抵制或负面评价,会直接恶化其产品或服务销售,直接降低企业经营业绩。因此相比政府部门的制裁或资本市场上的股票价格下降,消费者的抵制、负面评价对企业伪善的治理可能更有效力,尤其是在当前的移动互联时代,消费者基于微信、微博等自媒体发起的惩罚行为,如产品抵制、负面口碑传播,对伪善企业更是具有威慑力。

(二)实践启示

本研究对企业更加理性地参与慈善、从事善因营销或其他社会责任活动,规避盲目的慈善或社会责任行为具有实践启示。

首先,根据本研究的结论,企业做出并且让消费者感知到企业“说一套,做一套”的伪善行为时,消费者会表现出强烈的惩罚意愿。因此,企业参与社会责任相关活动,从内在动机上要有真善的意愿,通过参与一些社会责任活动,解决一些社会问题,切实履行企业作为社会公民的道义职责。

其次,当代经济环境下,众多企业参与一些社会责任活动时,或多或少带有一些经济目的(如希望获得媒体正面报道、消费者积极评价)。实际上,依托企业社会责任相关活动获得一些长期回报(如消费者的积极评价、品牌积极联想等),是促使企业持续参与社会责任活动的重要动机。但经济动机的存在很容易导致消费者对企业“说一套,做一套”的伪善感知。因此企业在保证切实履行一定社会责任的同时,可以采用一些信息沟通策略,避免消费者对企业经济动机的感知,进而避免对企业伪善的感知。最终实现承担一定社会责任的同时,达到获得社会公众积极评价等回报的理想状态。

最后,本研究揭示,对比民营企业,消费者对大型国企和外资企业的伪善表现出更高的惩罚意愿。这意味着相比民营企业,在企业履行社会责任活动上,消费者对大型国企和外资企业寄予了更高的期待。如果他们在履行社会责任活动上言行不一致,消费者可能对他们进行更严厉的惩罚。因此,大型国企和外资企业如果希望通过社会责任活动获得积极的回报,应该在履行社会责任活动上,至少应该比中小民营企业表现出更高水准的担当。

(三)局限性与未来研究方向

本研究的主要局限性是样本均来自大学生群体。虽然针对企业伪善这一主题以及消费者这一视角,大学生样本是合适的,但如果能引入更多的社会消费者样本,研究结论可能会更有说服力,这需要在未来的研究中进行补充。另外,本研究主要通过操纵“兑现了多少承诺的捐款”这一相对高层次的自愿责任,来考察消费者对企业伪善的惩罚决策机制。后续研究还可以针对其他层次的社会责任(如法律责任、伦理责任),考察当企业出现伪善行为时,消费者的惩罚决策机制。

注释:

①信息来源:中国行业研究网,《探讨:雅培菁智奶粉涉嫌虚假宣传屡被举报》,http://www.chinairn.com/news/20130826/113911785.html.

②该调查是前期受某国家级社会公益类科研机构的委托,针对中国企业履行社会责任的现状等议题开展的一项问卷调查。

③自习室非常安静,自习者相互之间的干扰极小;并且问卷收集者非常小心安静地发放问卷,选取座位不相邻的潜在被试填写问卷,这样保障了研究环境尽可能接近实验室环境。

④具体操作方法:首先在Excel上生成包含40组1~6、总共包括240个数字的数列(数列1);然后与数列1相对应,利用Excel自带的随机函数(RAND)生成一个伴随的随机数列(数列2);接下来利用Excel排序功能将数列2排序(升序、降序均可),这样将数列1对应的40组1~6打乱为一个随机排列的数列。

[1] 菲利普·科特勒,凯文·莱恩·凯勒.营销管理[M]. 王永贵,华迎,译.北京:清华大学出版社,2017.

[2] Luo, X., Bhattacharya, C. B. Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction, and Market Value[J]. Journal of Marketing, 2006, 70 (5):1—18.

[3] Luo, X., Bhattacharya, C. B. The Debate Over Doing Good: Corporate Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm-Idiosyncratic Risk[J]. Journal of Marketing, 2009, 73(6):198—213.

[4] Fassin, Y. The Reasons Behind Non-Ethical Behaviour in Business and Entrepreneurship[J].Journal of Business Ethics, 2005, 60(3): 265—279.

[5] Philippe, W. T., Koehler, W. J. A Factor Analytical Study of Perceives Organizational Hypocrisy[J].SAM Advanced Management Journal, 2005, 70(1):13—20.

[6] Wagner, T., Lutz, R. J., Weitz, B. A. Corporate Hypocrisy: Overcoming the Threat of Inconsistent Corporate Social Responsibility Perceptions[J]. Journal of Marketing, 2009, 73(6): 77—91.

[7] 樊帅,田志龙. 消费者对企业社会责任伪善感知形成机制研究[J].中南财经政法大学学报,2017,(2):22—31.

[8] 王静一,王海忠. 企业社会责任活动中感知伪善的结构与量表开发[J].心理科学进展,2014,22(7):1075—1083.

[9] Fassin, Y., Buelens, M. The Hypocrisy-Sincerity Continuum in Corporate Communication and Decision Making: A Model of Corporate Social Responsibility and Business Ethics Practices[J].Management Decision, 2011, 49(4): 586—600.

[10] Carson, T. Self-Interest and Business Ethics: Some Lessons of the Recent Corporate Scandals[J].Journal of Business Ethics, 2003, 43(4): 389—394.

[11] 牟宇鹏,汪涛,王波. 企业慈善战略为何适得其反?——消费者感知企业伪善研究[J].珞珈管理评论,2012,(2):56—67.

[12] 鞠芳辉,谢子远,黄文军.慈善抑或伪善:公众对污点企业社会责任活动的感知与评价[J].财经论丛,2014,(10):68—75.

[13] Janney, J. J., Gove, S. Reputation and Corporate Social Responsibility Aberrations, Trends, and Hypocrisy: Reactions to Firm Choices in the Stock Option Backdating Scandal[J].Journal of Management Studies, 2011, 48(7): 1562—1585.

[14] 雷宇. 慈善、“伪善”与公众评价[J].管理评论,2015,27(3):122—132.

[15] 肖红军,张俊生,曾亚敏. 资本市场对公司社会责任事件的惩戒效应——基于富士康公司员工自杀事件的研究[J].中国工业经济,2010,(8):118—128.

[16] Hamilton, D. L., Sherman, S. J. Perceiving Persons and Groups[J].Psychological Review, 1996, 103(2): 336—355.

[17] Jahdi, K. S., Acikdilli, G. Marketing Communications and Corporate Social Responsibility (CSR): Marriage of Convenience or Shotgun Wedding?[J]. Journal of Business Ethics, 2009, 88(1): 103—113.

[18] Becker-Olsen, K. L., Cudmore, B. A., Hill, R. P. The Impact of Perceived Corporate Social Responsibility on Consumer Behavior[J]. Journal of Business Research, 2006, 59(1): 46—53.

[19] Stanaland, A. J. S., Lwin, M. O., Murphy, P. E. Consumer Perceptions of the Antecedents and Consequences of Corporate Social Responsibility[J]. Journal of Business Ethics, 2011, 102(1): 47—55.

[20] Hechter, M., Horne, C. Theories of Social Order[M].Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.

[21] Kay, A. C., Whitson, J. A., Gaucher, D., Galinsky, A. D. Compensatory Control: Achieving Order Through the Mind, Our Institutions, and the Heavens[J].Current Directions in Psychological Science, 2009, 18(5): 264—268.

[22] Fischer, P., Greitemeyer, T., Kastenmüller, A., Frey, D., Oßwald, S. Terror Salience and Punishment: Does Terror Salience Induce Threat to Social Order?[J].Journal of Experimental Social Psychology, 2007, 43(6): 964—971.

[23] Skinner, B. F. Science and Human Behavior[M]. NewYork: Macmillan, 1953.

[24] Yoon, Y., Gürhan-Canli, Z., Schwarz, N. The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies with Bad Reputations[J]. Journal of Consumer Psychology, 2006, 16(4): 377—390.

[25] Sen, S., Bhattacharya, C. B. Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility[J]. Journal of Marketing Research, 2001, 38(2): 225—243.

[26] 马龙龙. 企业社会责任对消费者购买意愿的影响机制研究[J].管理世界,2011,(5):120—126.

[27] De Quervain, D. J. F., Fischbacher, U., Treyer, V., Schellhammer, M. The Neural Basis of Altruistic Punishment[J]. Science, 2004, 305(5688): 1254—1258.

[28] Baumeister,R.,Vohs,K.D.Encyclopedia of Social Psychology[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 2009.

[29] Klein, J., Dawar, N. Corporate Social Responsibility and Consumers’ Attributions and Brand Evaluations in A Product-Harm Crisis[J]. International Journal of Research in Marketing, 2004, 21(3): 203—217.

[30] Brown, T. J., Dacin, P. A. The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses[J]. Journal of Marketing, 1997, 61(1): 68—84.

[31] Johns, G., Saks, A. M. Organizational Behaviour: Understanding and Managing Life at Work[M]. Prentice Hall, 2011.

[32] Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. Social Psychology[M]. NJ: Pearson Education, Inc. 2010.

[33] 卢东. 基于消费者视角的企业社会责任归因[J].管理学报,2010,7(6):861—867.

[34] Lin, L., Dahl, D. W., Argo, J. J. Do the Crime, Always Do the Time? Insights into Consumer-To-Consumer Punishment Decisions[J]. Journal of Consumer Research, 2013, 40(1): 64—77.

[36] 侯丽敏,王海英. 跨国公司企业社会责任营销策略研究——基于消费者响应的视角[J].国际经济合作,2014,(6):27—30.

[37] Zemba, Y., Young, M. J., Morris, M. W. Blaming Leaders for Organizational Accidents: Proxy Logic in Collective-Versus Individual-Agency Cultures[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2006, 101(1): 36—51.

[38] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 刘红云.中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报,2004,36(5):614—620.

(责任编辑:陈敦贤)

2017-04-10

国家社会科学基金一般项目“大数据对企业非市场战略的影响研究”(14BGL053);辽宁省教育厅人文社会科学研究一般项目“辽宁企业CSR活动中的‘伪善’治理研究——消费者惩罚视角”(W2015181);辽宁省社会科学规划基金青年项目“供给侧结构性改革背景下辽宁企业品牌导向发展模式研究”(L16CGL010)

高 英(1981— ),女,辽宁铁岭人,辽宁大学新华国际商学院讲师,博士; 袁少锋(1982— ),男,湖北监利人,辽宁大学商学院副教授,博士,本文通讯作者; 刘力钢(1955— ),男,辽宁沈阳人,辽宁大学商学院教授,博士生导师。

F272-05

A

1003-5230(2017)04-0140-09