我国证券公司资产管理业务的历史发展及监管逻辑

杨 光

我国证券公司资产管理业务的历史发展及监管逻辑

杨 光

伴随我国居民个人财富以及投资回报需求的增长,我国各类资产管理业务推陈出新、快速发展。目前,银行、信托、证券、基金、期货及保险等金融领域均有各自的资产管理业务,这一方面实现了投资渠道多样化,促进了储蓄向投资的转化;另一方面造成了监管套利,加剧了金融风险的传导。资产管理业务的属性应为信托关系,由有关部门制定有关资产管理业务的规范性文件是中国金融市场防范风险、健康发展的必由之路,需要有关部门的共同努力实现对资产管理业务的有效监管;在对资产管理业务的监管理念上,也需要从“机构监管”向“统一功能监管”之理念转变。作为适用资产管理业务的法律依据之《信托法》,也需要拓宽适用范围。

中国金融市场;资产管理;信托关系;统一功能监管;《信托法》修改

作者:杨光,法学博士,中国社会科学院法学所与中国证券监督管理委员会博士后科研工作站联合培养博士后科研人员。

2015年股市异常波动及2016年“宝万事件”中,资产管理业务扮演了重要角色,成为关注焦点。由有关部门制定有关资产管理业务的规范性文件是中国金融市场防范风险、健康发展的必由之路,也需要有关部门的共同努力实现对资产管理业务的有效监管。本文认为,实现对资产管理业务的有效监管,需要明确资产管理业务的“信托”属性、加快落实“统一功能监管”、尽快修订《信托法》等法律法规。

一、我国证券公司资产管理业务的历史发展

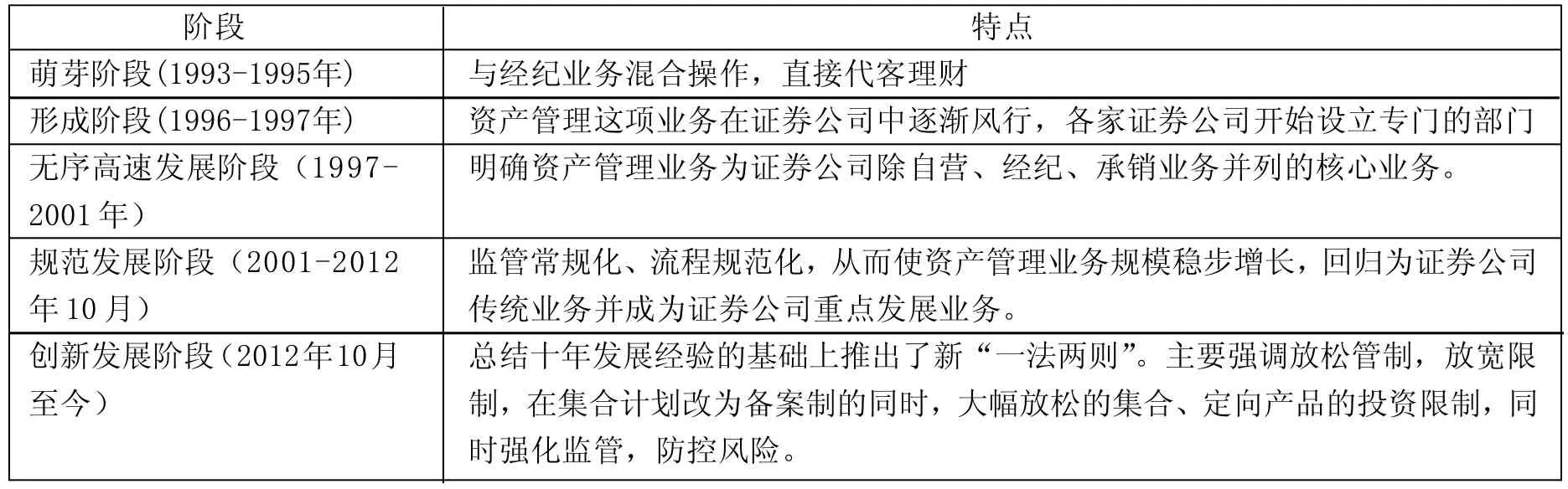

自20世纪90年代以来,证券公司的资产管理业务经历了一个由无序发展到整顿规范再到快速发展的过程,在较短的时间内化解了诸多风险,同时做到了从无到有、从无序到规范、推陈出新,成功地实现了资产管理业务回归传统、规范运作直到发展创新的转变。如表1所示,我国证券公司资产管理业务的发展大致分为5个阶段:

(一)萌芽阶段(1993-1995年)

在股市大规模扩容的背景下,投资群体快速发展。证券公司为了吸引客户以保障经纪业务,推出了代客理财形式的资产管理业务,主要服务对象是个人投资者,业务规模较小。

表1 我国证券公司资产管理业务发展阶段

(二)形成阶段(1996-1997年)

沪深股市长达2年的大牛市、银行利率的连续下调以及大量机构投资者特别是资金充裕的上市公司的加盟为证券公司大规模开展代客理财业务提供了十分有利的条件。1996年9月18日深圳人民银行发布的《深圳市证券经营机构管理暂行办法》把资产管理明确地列入券商经营范围,并且将资产管理业务与自营业务、代理业务区分,但是对于什么是资产管理业务没有详细规定。资产管理这项业务在券商中逐渐风行,各家券商开始设立专门的部门。

(三)无序高速发展阶段(1997-2001年)

1998年12月29日通过的《证券法》第129条,没有明确规定资产管理业务属于综合类证券公司的业务范围,但出于立法技术的考虑,该条第4项规定综合类证券公司可以经营“经国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务”。1 9 9 9年3月中国证监会发布《关于进一步加强证券公司监管的若干意见》,在涉及综合类券商的业务范围时指出:“综合类券商经批准除可以从事经纪类证券公司业务外,还可以从事证券的自营买卖,证券的承销和上市推荐,资产管理,发起设立证券投资基金和基金管理公司以及中国证监会批准的其他业务。”这算是为资产管理业务争得了一个名分。所以,总的来说前三阶段,国家对于什么是资产管理业务、资产业务的风险如何防范等诸多问题没有规定,对资产管理业务基本上处于放任状态。

(四)逐步规范与创新阶段(2001-2012年10月)

为规范证券公司受托投资管理业务,保护受托投资管理业务当事人的合法权益,证监会自2001年起推出了一系列规章制度:2001年11月28日颁布了《关于规范证券公司受托投资管理业务的通知》,这标志着监管机关开始规范和监管证券公司的资产管理业务。2003年4月29日,为了规范证券公司从事的集合性受托投资管理业务,证监会发布了《关于证券公司从事集合性受托投资管理业务有关问题的通知》。2003年12月18日证监会发布《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称:《试行办法》),第一次明确界定了证券公司资产管理业务的类型,即定向、专项与集合资产管理三项业务。随后,证监会就资产管理业务的相关事项发布了相应的文件。2008年5月31日颁布的《证券公司定向资产管理业务实施细则(试行)》(以下简称:《定向细则》)和《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》(以下简称:《集合细则》)对定向资产管理业务和集合资产管理业务的规范进行了更加细化和可操作的规定。20 09年5月颁布的《证券公司企业资产证券化业务试点指引(试行)》则为以专项资产管理计划方式开展企业资产证券化业务制定了比较明确的操作规范。随着“一法两则”的推出,证券公司资产管理业务也得到了长足的发展,截至2011年末,证券公司资产管理总规模达到了2800亿元。

在规范的同时,中国证监会也鼓励证券公司进行创新。2004年8月12日,证监会发文《关于推进证券业创新活动有关问题的通知》,鼓励证券公司在“法制、监管、自律、规范”的基础上进行创新。从200 5年以来,证监会批准了莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划、中国网通专项资产管理计划等9个专项资产管理计划。在集合资产管理业务领域,也已经出现了伞型集合计划和收益互换集合计划产品。2007年6月18日证监会公布《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》并还公布了其他配套规定,允许证券公司以集合资产管理业务的形式投资境外证券市场。但无论是专项计划还是Q D I I业务发展均较缓慢,与同类性质的信托计划、基金Q D I I等规模尚不可同日而语。

(五)创新发展阶段(2012年10月至今)

2012年10月,随着《证券公司客户资产管理业务管理办法》《证券公司定向资产管理业务实施细则》《证券公司集合资产管理业务实施细则》等一批部门规章的颁布实施,证券公司资产管理业务的发展站在了新的起点上。此次修改主要体现为以下几个方面:

第一,放松管制,放宽限制。主要包括:一是取消集合计划行政审批,改为事后由证券业协会备案管理。二是适度扩大资产管理的投资范围和资产运用方式。一方面适度扩大投资范围,另一方面扩大资产运用方式。特别是对定向计划投资范围的限制基本取消,这也是此后各类定向资产管理快速发展的主要原因。三是调整资产管理的相关投资限制。四是允许集合计划份额分级和有条件转让。五是删除《集合细则》“理财产品连续2 0个交易日资产净值低于1亿元人民币应终止”规定。六是允许证券公司自身办理登记结算业务。

第二,强化监管,防控风险。主要包括:一是强化对集合计划适当销售的监管。二是充分揭示风险和强化市场主体责任。三是完善公平交易、利益冲突管理的监管要求。四是提高资产管理业务透明度,方便社会监督。五是加强集合计划取消审批的日常监管。

受到上述监管政策的推动,证券公司资产管理业务取得了跨越式发展,业务规模从2011年末的2800多亿跃升至2016年年末的1.89万亿,增长接近6倍,集合计划产品数量从此前的每年几十只激增至每个月发行过百只,数量增长达数1 0倍。同时,各类结构化、对冲型、指数挂钩型等产品类型喷薄而出。可以说,新“一法两则”的出台打开了券商资管创新发展的新局面。

二、我国各类资产管理业务现状

伴随着我国居民个人财富以及投资回报需求的增长,资产管理业务推陈出新、快速发展。目前,银行、信托、证券、基金、期货及保险等金融领域均有各自的资产管理业务,这一方面实现了投资渠道多样化,促进了储蓄向投资的转化;另一方面造成了监管套利,加剧了金融风险传导。本文认为,研究证券公司资产管理业务的监管逻辑,需要在与其他各类资产管理业务进行横向比较的基础上进行。资产管理业务是金融创新的结果,经过多年发展,主要形成以下类型:

(一)证券公司资产管理业务

证券公司资产管理计划中,投资者购买资产管理产品,是委托人兼受益人,证券公司是受托人,商业银行是主要的托管人。该业务曾包括“大集合”业务、“小集合”业务、定向业务及专项业务,但自2013年6月起将“大集合”业务与“小集合”业务统称为集合业务,不再进行区分。根据中国证券投资基金业协会公布的最新统计数据,截至2 0 1 6年第4季度末,证券公司资产管理业务规模1 7.5 8万亿元,在整个证券行业资产管理业务总规模中占比约为33.9%(以实缴规模为统计口径)。该业务的监管机构是中国证监会,监管的法律依据主要包括《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司客户资产管理业务管理办法》等。该业务不得承诺保底收益;对于募集的资金,定向业务在合同约定基础上可以进行股权投资,集合业务可以直接进行股权投资。需要特别说明的是,对于定向业务,由投资者自行行使权利,履行义务。①参见《证券公司客户资产管理业务管理办法》第31条、第33条第(2)项、《证券公司定向资产管理业务实施细则》第14、25条。

(二)基金(子)公司资产管理业务

基金(子)公司资产管理业务中,基金份额持有人是委托人兼受益人,基金(子)公司是受托人,商业银行是主要的托管人。根据中国证券投资基金业协会公布的最新统计数据,截至2016年第4季度末,基金管理公司管理公募基金业务规模9.16万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模1 6.8 9万亿元,在整个证券行业资产管理业务总规模中占比分别约为17.7%和32.6%(以实缴规模为统计口径)。

该业务的监管机构是中国证监会,监管的法律依据主要包括《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等。

证券投资基金可以承诺保底收益,②《证券投资基金法》第78条仅规定公开披露基金信息,不得“违规承诺收益或者承担损失”;第104条仅规定“基金投资顾问机构及其从业人员……不得以任何方式承诺或者保证投资收益”,均未明确禁止证券投资基金承诺保底收益。同时,中国证监会颁布《关于保本基金的指导意见》,允许设立可以获得投资本金保证的基金。但基金管理公司特定客户资产管理业务不得承诺保底收益;④对于募集的资金,可以直接进行股权投资。③《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》第9、13、23条。

(三)私募基金资产管理业务

私募基金资产管理业务中,合格投资者是委托人兼受益人,私募基金管理人或者普通合伙人是受托人,对于私募基金的托管,目前尚未颁布明确的规范性文件,实践中既可以是商业银行,也可以是证券公司。根据中国证券投资基金业协会公布的最新统计数据,截至2016年第4季度末,私募基金管理机构资产管理业务的认缴规模10.24万亿元,实缴规模7.89万亿元,在整个证券行业资产管理业务总规模中占比约为15.2%(以实缴规模为统计口径)。该业务的监管机构是中国证监会,监管的法律依据主要包括《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金募集行为管理办法》等。该业务不得承诺保底收益;对于募集的资金,可以直接进行股权投资。④《私募投资基金监督管理暂行办法》第2、15条。

(四)期货公司资产管理业务

期货公司资产管理业务中,单一或者特定多个客户是委托人,期货公司是受托人,商业银行是主要的托管人。期货公司资产管理业务不得进行“一般性劝诱”,仅面向特定投资者,①《期货公司资产管理业务试点办法》第2、14条。因此具有“类私募”的特点。根据中国证券投资基金业协会公布的最新统计数据,截至2016年第4季度末,期货公司资产管理业务规模约2792亿元,在整个证券行业资产管理业务总规模中占比约为0.5%(以实缴规模为统计口径)。该业务的监管机构是中国证监会,监管的法律依据主要包括《期货公司监督管理办法》《期货公司资产管理业务试点办法》等。该业务不得承诺保底收益;对于募集的资金,可以直接进行股权投资,②《期货公司资产管理业务试点办法》第12、18条。但必须遵守合同约定。

(五)商业银行理财业务

商业银行理财业务中,投资者是委托人兼受益人,商业银行一般是受托人兼托管人。该业务既可以面向个人,也可以面向机构;既有“保息业务”,也有“不保息业务”;其中“保息业务”既有“保本业务”,也有“不保本业务”。统计数据显示,截至2016年第4季度末,商业银行理财业务规模超过30万亿元,同比增速27.66%。该业务的监管机构是中国银监会,监管的法律依据主要包括《合同法》《商业银行个人理财业务管理暂行办法》《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》等。

该业务募集的资金一般不得进行股权投资,对于高资产净值客户除外。③《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》第18、19、20条。

(六)信托公司集合资金信托业务

信托公司集合资金信托业务中,投资者购买信托产品,是委托人(一般兼为受益人),信托公司是受托人,商业银行是主要的托管人。根据中国信托业协会公布的最新统计数据,截至2016年第3季度末,集合资金信托余额超过6.3万亿元,在信托资产总额中占比约为3 4.8 1%。该业务的监管机构是中国银监会,监管的法律依据主要包括《信托法》《信托公司集合资金信托计划管理办法》等。该业务不得承诺保底收益;募集的资金在合同约定的基础上可以进行股权投资,但必须与合同约定的投资方向、投资策略一致。④《信托公司集合资金信托计划管理办法》第8条第(1)项、25、26条。

(七)保险公司人身保险新型险种

保险公司人身保险新型险种中,投资连结险、⑤投资连结险,是指包含保险保障功能并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人身保险产品。参见《投资连结保险管理暂行办法》第2条。万能险⑥万能险与投资连结险较为类似,不同之处在于万能险可以承诺保底收益。申言之,万能险是包含投资与保障两大功能的人身保险产品。投保人将保费缴纳给保险公司后,这些保费将分别进入两个账户,一个是用于保障的风险保障账户,一个是用于投资的投资账户。及分红险⑦分红险,是指保险公司在每个会计年度结束后,将上一会计年度该类分红险的可分配盈余,按一定比例以现金红利或增值红利的方式,分配给客户的一种人寿保险。等险种具有资产管理的性质。其中,投保人是委托人,保险公司是受托人,商业银行是主要的托管人。根据中国保险行业协会公布的最新统计数据,截至2016年第4季度末,保险行业资产管理公司总资产426.29亿元,较年初增长20.97%,在保险行业资产总额中占比约为2.8%。该业务的监管机构是中国保监会,监管的法律依据主要包括《保险法》《人身保险新型产品信息披露管理办法》《保险资金运用管理暂行办法》《关于保险机构投资者股票投资有关问题的通知》等。投资连结险、分红险不得承诺保底收益,万能险可以承诺保底收益;①《人身保险新型产品信息披露管理办法》第18、25、30条。对于募集的资金,仅有保险公司自有资金及万能险保费可以直接进行股权投资,②《保险资金运用管理暂行办法》第13条、《关于保险机构投资者股票投资有关问题的通知》第2条、《中国保监会关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》第1条。但应当分别设立证券账户及资金账户、分别核算,且符合投资比例的要求。③吴晓灵、王忠民:《规范杠杆收购,促进经济结构调整——基于“宝万之争”视角的杠杆收购研究》,http://wenku.baidu.com/view/8b0294f8900ef12d2af90242a8956bec0975a5d6.html, 百度文库网,2016年11月26日访问。

三、我国资产管理业务存在的问题

我国资产管理业务在快速发展的同时,也面临一些问题,使其偏离了原有的“专家理财”功能,成为加杠杆、规避监管的工具。

(一)监管机构及监管规则不统一

上文所列7类资产管理业务的监管机构分别为中国证监会(第1、2、3、4类)、中国银监会(第5、6类)、中国保监会(第7类)。各监管机构分别对其监管的资产管理业务颁布了监管规则,但内容各异,为“监管套利”预留了空间。比如,在投资者适当性方面,商业银行理财业务要求向单一投资者的销售金额不得低于5万元,而基金管理公司的特定客户资产管理业务则不得低于3000万元;又如,信托公司集合资金信托业务的受托人可向他人提供贷款,但证券公司资产管理业务的受托人则不可提供贷款。

(二)法律属性不清晰

从上述监管规则来看,基本是以“信托”法律关系为基础设计资产管理业务,但某些业务在在实践操作中又具有了“委托”的属性。比如,“通道业务”及证券公司资产管理业务中的定向业务使受托人丧失了对募集资金的所有权、经营权或处分权,仅听凭委托人的意思行事;又如,某些资产管理业务可以承诺保底收益或者对委托人进行优先级/劣后级的结构化安排,实际上变成了委托人之间、委托人对受托人或者委托人通过受托人对第三人进行变相贷款的手段。

(三)各类资产管理业务之间的对接成为规避监管的手段

“银信合作”“银证合作”等业务使各类资产管理业务之间的对接成为可能。商业银行资金存量大,但监管较多,而信托公司受到的监管较少,因此商业银行与信托公司开展“银信合作”以规避监管机构对商业银行资金使用的限制。自2010年中国银监会对“银信合作”加强监管之后,商业银行又开始谋求与证券公司、基金(子)公司以及保险公司等资产管理业务的对接,导致大量商业银行资金突破不得进行股权投资的限制,变相进入资本市场。

(四)各类资产管理业务之间的层层嵌套成为加杠杆的工具

一方面,在2 01 5年股市异常波动中,商业银行资产管理产品通过成为其他资产管理产品的优先级投资者、受让证券公司两融收益权以及通过分仓进入民间配资公司等方式进行场外配资;①参见吴红毓然、杨巧伶:《银行资金入市路径》,《财新周刊》2015年第18期。在2 0 1 6年“宝万事件”中,层层嵌套加杠杆表现地更为明显,主要方式是向钜盛华出资、贷款以及通过共同搭建结构化账户直接购买万科股票等。②参见刘燕、楼建波:《企业并购中的资管计划——以SPV为中心的法律分析框架》,《清华法学》2016年第6期。另一方面,在A资产管理产品中成为优先级的投资者,当A资产管理产品整体作为劣后级投资者投资B资产管理产品时,如果B产品收益未达到预期,A产品需要用自有资金补足差额。此时,A产品优先级投资者的保底收益可能无法保证,如果其劣后级投资者无法向优先级投资者补足差额,则会发生“强制平仓”问题。

四、有效监管资产管理业务需要解决的问题

(一)资产管理业务的属性

资产管理的基本功能是“专家理财”。一方面,通过资产管理,能够汇集普通投资者的闲散资金,共同实现财富增值;另一方面,对于高净值客户及机构投资者,可以通过资产管理实现资产最优配置,实现其个人财富的保值增值。资产管理中的投资者需要借助管理人的知识、经验、渠道等获得收益,而管理人则在“投资者利益最大化”的原则指导下管理资产。因此,资产管理符合“受人之托,忠人之事”的特征,本质上属于信托关系。

但我国的资产管理业务却呈现出不少“委托”的属性,在资产管理“外衣”的掩护下变相实现其他目的,主要表现在:一是部分资产管理业务的委托人享有所管理资产的所有权、经营权及处分权,可直接从委托人账户(而非受托人/托管人账户)对外划拨相关资产;但在信托中,上述权利应由委托人让渡给受托人享有,且资产应由受托人或其指定的托管人管理。二是部分资产管理业务的委托人在资产管理方面处于积极地位,可以控制受托人的管理行为;但在信托中,受托人应处于积极地位,委托人处于消极地位。三是由于部分资产管理产品可以承诺保底收益,因此委托人的收益较为固定;在结构化安排中,受托人可以作为劣后级投资者,在向优先级投资者支付定额收益后获得剩余收益,因此收益可能不固定;但在信托中,委托人的收益通常不固定,受托人的收益则较为固定(比如收取管理费)。

这些“委托”的属性使得某些资产管理业务成为变相的贷款手段,主要表现为受托人通过向投资者销售理财产品获得贷款,并根据投资者的意思决定资金投向,同时向投资者承诺保底收益,受托人自己则获得除此之外的剩余收益。境外对此类变相借款采用“实质认定标准”及协同监管,即无论是通过资产管理业务还是股权投资方式,只要符合贷款的标准,均认定为贷款业务,比如美国的U规则(RegulationU),③张彬:《论场外配资行为的监管——以美国U规则为借鉴》,载《金融法苑》总第92辑,中国金融出版社2016年版,第17页。并通过美联储与S E C之间的信息共享实现资金“汇出端”与“汇入端”之间的协同监管。

(二)资产管理业务的监管理念

目前,我国在“机构监管”基础上施行“分业监管”,导致对资产管理业务的监管存在盲区,需要逐步推行“统一功能监管”。我国《证券法》第6条、《商业银行法》第4 3条、《保险法》第8条等规定我国证券业、银行业、信托业、保险业施行分业经营、分业监管。具体表现为,由中国证监会、中国银监会、中国保监会分别负责批准证券公司/期货公司/基金管理公司、商业银行/信托公司、保险公司等金融机构设立时的“机构牌照”并对其进行监管,而监管机构一旦批准某一类金融机构的“机构牌照”,则当然地负责批准该类金融机构的“业务牌照”。

此种监管理念产生了一定问题。一是将“机构牌照+业务牌照”归属于同一监管机构可能导致对金融业务的监管重叠(比如各监管机构均对资产管理业务颁布了监管规则)与监管套利(比如利用不同资产管理业务投资者适当性规则的差异变相突破私募基金资产管理业务的“合格投资者”限制)。二是证券、银行、保险是以金融行业为标准进行的分类,而信托则是以法律关系为标准进行的分类,将信托与证券、银行、保险并列实际上采用了双重分类标准,二者之间必然存在重叠。

境外之前也曾经采用“机构监管”,但随着金融创新浪潮导致的金融工程与金融科技的发展,金融机构之间的界限日益模糊,因此将监管的关注重点从金融机构转移到金融业务,改为采用“统一功能监管”,即对具有同一性质的金融业务(无论由何种金融机构从事)均由一个监管机构统一进行“业务牌照”监管,并统一监管规则。比如,美国1999年《金融服务现代化法》专章规定了“统一功能监管”,对同一性质金融业务的监管机构进行整合;美国1933年《证券法》第2条对“证券”规定了广泛的定义,并通过司法判例明确了证券的认定标准,①See SEC v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946).资产管理产品亦被包括在内,由S E C负责监管;美国1 9 3 9年《信托契约法》将信托关系引入证券行业,弥补了1934年《证券交易法》的不足。需要说明的是,“统一功能监管”并不必然排斥“机构监管”,也不必然需要建立“大一统”的金融监管体制。

(三)资产管理业务的法律依据

在我国,对资产管理业务进行监管的主要法律依据是《信托法》。但该法存在以下问题:一是内容不全面。目前我国《信托法》的主要内容仅包括信托关系部分,而不包括信托机构及信托业监管。二是适用范围窄。《信托法》第4条规定信托机构的组织和管理由国务院制定具体办法。此后,中国银监会颁布《信托公司管理办法》,代替国务院履行了职能,将信托公司纳入其监管范围。此举致使普遍认为《信托法》仅能适用于信托公司,成为了《信托公司法》,而中国银监会则对信托(信托业务及信托公司)享有“专属监管权”,其他同样具有信托关系的金融业务则无法适用《信托法》,也不能申请信托牌照。

境外未将信托视为一类金融行业,《信托法》(或者《受托人法》)的适用范围较为广泛,不局限于某一类金融机构,也不局限于某一金融行业。只要基于“信息不对称”产生“代理成本”的信托关系(比如董事——股东关系、代理人——本人关系、投资者——中介机构关系、投资者——资产管理人关系、投保人/受益人——保险公司关系等),均可适用《信托法》,并对受托人课以较为严格的信义义务(FiduciaryDuty),《信托法》因此成为构建与维持金融市场诚信的重要法治基础之一。

五、启示及建议

一是明确资产管理业务的功能为“专家理财”,性质为信托。对于我国目前具有“委托”属性的资产管理业务,比如“通道业务”,不再将其认定为资产管理业务,而是按照委托关系处理。

二是采用“实质认定标准”。将名为“资管”、实为“委托”的资产管理业务认定为商业银行借款业务,要求借款人与贷款人均进行信息披露,加强中国证监会与中国人民银行、中国银监会之间的信息共享,注重资金走向的跟踪及监管,从而实现资金“汇出端”与“汇入端”之间的协调监管,避免通过表面合法的方式规避监管要求。

三是逐步推进“统一功能监管”,将具有信托属性的资产管理产品界定为“证券”,由中国证监会进行统一监管、批准信托业务牌照,并在此基础上统一监管规则。将目前的商业银行理财业务、信托公司集合资金信托业务以及具有资产管理业务性质的保险公司人身保险新型险种纳入中国证券登记结算公司的登记结算体系,并“穿透”披露终极投资者信息。

四是拓宽《信托法》的适用范围,信托不应被视为一类金融行业,《信托法》的适用范围也不应局限于现有的信托公司。凡是符合信托关系的信托业务以及从事该业务的金融机构,均可以适用《信托法》。更为重要的是,要将信托法律规则及时引入资本市场法治体系,助力资本市场诚信体系建设,比如,对于上市公司的控股股东、董事、资产管理业务的管理人等可以借鉴信托法律规则中的“信义义务”规范其行为。鉴于此,有关部门可以考虑共同推进《信托法》的修改完善工作。

(责任编辑:王建民)

DF438.7

A

1674-9502(2017)04-013-09

本文所有内容仅代表作者本人的观点,不代表作者所在单位、部门的意见和建议,也不表明或暗示作者所在单位会以此为决策依据。