论河道、航运变迁对明清时期武汉城市空间格局的影响

王肇磊

(江汉大学 武汉研究院城市研究所,湖北 武汉 430056)

论河道、航运变迁对明清时期武汉城市空间格局的影响

王肇磊

(江汉大学 武汉研究院城市研究所,湖北 武汉 430056)

武汉位于长江汉水交汇处,境内水域广阔,河网密布,城市发展深受江汉水系和航运的影响,尤其是城市空间格局的形成。明清时期,长江航运迅速发展,在武汉沿长江、汉水滨江一带形成了众多的码头港埠,城市发展因此突破了城垣的限制向外拓展,并随河道岸线变迁而发生城市功能转移和空间格局的变化;城市街巷格局和文化空间亦因江汉水系和航运的塑造,不断“合理化”异动,形成了江城特色的城市空间景观格局、街巷肌理和文化圈层,极富鲜明的地域特色。

河道;航运;明清时期;武汉;城市空间

水源和居住地是人类建立普遍联系地点和“空间固定性”的两个首要因素 。[1]城市作为人类文明萃集地,一般诞生于江河湖海沿岸节点地区,它通过港埠沟联外部世界,“开拓了比陆运所开拓的广大得多的市场”[2],并集聚了各类“城市形成的力”[3]。这些“力”与港口地理环境的高度契合而成为城市空间格局演变主导要素之一。武汉因水而生,在江汉河道、航运的塑造下,逐渐形成了“江城”的空间格局并凝华而为武汉的地理特征和文化名片。然而,学界对武汉城市空间格局的历史演变问题却关注较少,仅涉及商业中心转移[4]、城市空间的当代塑造[5]与河道变迁对城市发展的影响[6]等问题。故本文拟以“河道、航运变迁对明清时期武汉城市空间格局的影响”为题展开探讨。

一、江汉汇流——武汉城市发展的重要条件

武汉地处江汉平原东部,江、汉穿城而过,域内大小河流密布,湖泊众多,形成了“江汉朝宗”的网格水系,除长江、汉水外,对城市格局影响较大的还有里河、涂水、沌水、滠水、沦水等十余条城郊河流。[7]此外,东荆河、通顺河、汉北河、府河、倒水、举水等河流也在武汉外围附近汇入长江。[8]这些中小河流在帆船贸易时代均“可通舟楫”[9]而具较高的航运价值。[10]这对武汉河港的形成、发展有着重大的影响。

这些河流以港口为核心,沟联长江、汉水腹地,组成了武汉庞大的内河水运网络,[10]为武汉城市发展和城市空间格局的历史演变提供了重要的航运与经济动力。早在战国时期,楚国封君启舟船商队便经江、汉水道远涉武汉及鄂东地区。[11]汉代蔡邕则称武汉为“南援三州、北集京都,上控陇坻,下接江湖,导财运货,贸迁有无”航运转输贸易发达之地。[12]唐代,鄂州(今武汉)更因“万舸此中来,连帆下扬州”而呈繁华景象。城外沿江兴起了著名的“灵泉古市”。[13]宋代,城外鹦鹉洲、巡司河沿江港湾因商船云集,形成了几与城内街市连为一体的“南市”。“城外南市亦数里,虽钱塘、建康不能过,隐然一大都会也”,“贾客客舫不可胜计,街尾不绝者数里,自京口以西皆不及也”。[14]附近黄鹄矶也因水成“市”,街市绵延数里。[15]汉阳江滨“民居市肆数里不绝,其间复有巷陌往来,憧憧如织,盖四方商贾所集”。[14]元代,黄鹤楼前的鹦鹉洲,停泊着来自“三湘”、“七泽”的商贾舟船,被形容为“鼓角沉雄遥动地,帆樯高下乱维舟”。[16]明清时期,汉口因汉水改道,更利于帆船停泊,形成了“廿里长街八码头,陆多车轿水多舟”,[17]“数十里帆樯林立,舟中为市”的河港城镇。[18]省城武昌塘角“舟车络绎,熙来攘往”,极为繁盛。[19]清人叶调元曾于除夕夜观:“各船停泊,除夕桅灯不可胜计。自米厂望之,但见火星万点,出没云端,奇观也”,摹画出了“千艘万楫聚塘坳”的盛景[17]。可见,优良的河道、航运条件是武汉城市发展的重要基础。《汉阳府志》概括汉口的一段话便为武汉因河道、航运而兴作了最好的历史注脚:“汉口一镇耳,而九州之货备至焉。其何故哉?盖以其所处之地势使然耳。武汉当九州之腹心,四方之孔道,贸迁有无者,皆于此相对代焉,故明盛于江夏之金沙洲,河徙而渐移于汉阳之汉口,至本朝而尽徙之。今之盛甲天下矣。夫汉镇非都会,非郡邑,而烟火数十里,行户数千家,典铺数十座,船泊数千万,九州诸大名镇皆让焉,非镇之有能也,势之使然耳”。[20]日人亦对此作了客观评价:“本港水运要路有三,即长江、汉水、南水也……本港之旺盛,全因此三水运输之便”。[21]

二、河道码头——武汉城市空间架构的基础

在江汉航运的推动下,武汉城市功能、街巷肌理和文化空间不断“合理化异动”,城市日益向江、汉岸线码头发展,逐渐形成了具有地域特色的河港城市的空间格局。

(一)河港码头:城市功能布局再造的推动者。明清时期,中国城市出于地方控制的目的,城市功能多囿于城垣内,且城市空间格局一般较为严整:“有城郭焉,其所在山川各异,则规模亦殊,有公署焉,有学校焉,有庙社焉,及诸坛宇焉,所在方所虽异而制度则同。”[22]清代湖北省城武昌,湖广总督署、湖北巡抚衙门等43个军、政、文教等衙署相对集中于城内望山门、平湖门、前所营、粮道街一带;[23]汉阳城内凤栖山、南纪门则分布着汉阳府署、试院、县署等府署,是为城市的府衙区,承担着城市的军政、文教功能。[24]城内长街、十字街等商业街巷承担着主要经济职能。城隍庙与城郊历坛、山川社稷坛等则是地方官方祭祀场所。[25]但这一囿于城内的格局随着明清长江水运发展和滨江港埠的发展,武汉城市空间不断突破城垣限制向城市边缘地带的港埠扩展,新街沿江而列,成为新城区,并和原城区逐渐连为一体,承担起三镇的经济功能。武昌城外金沙洲“财货甲于全楚”,[26]为明代省城外港。武胜门外塘角,乾隆年间因商船云集,为便于泊船,商民在附近开挖了长约10里呈半月形的上、下新河,作为避风港口。[19]盐船、客船“多附泊于内”。[27]“行舟要览”呈现出“百产绾精华,连樯上灯火,混若蒸朝霞”的繁盛景象。[28]武胜门、汉阳门等沿江城门外也形成了河街、外铺、码头营等街市。[19]1900年,张之洞奏请清廷“开武昌城北十里外滨江之地为通商口岸”后,徐家棚一带遂渐始繁荣。

汉阳南纪门外在明中叶新淤刘公洲,“自三里坡直抵南纪门,跨府城东南,捍江涛而聚贾泊,为利甚溥”,为四方舟楫蚁聚避风的良港。[29]乾隆年间,汉阳鹦鹉洲淤出,湖南竹木商人来汉贸易,多泊船于拦江堤外玉带河,后改泊鹦鹉洲。鹦鹉洲因之成为长江流域最主要的竹木集散市场。南岸嘴则是“万船千艘,衔尾络街,被岸几里许”,为汉阳“过水街巷”。[30]清末,张之洞在汉水南岸开办了铁厂、兵工厂等近代企业及附设码头,而成为武汉工业区。汉口自明成化年间汉水改道后,沿汉水北岸先后兴办了大硚口、小硚口、杨家河、大王庙、老水巷、兴茂巷、宗三庙、五显庙、老官庙、沈家庙等码头。清乾隆至道光年间,又新建了关圣祠、鸡窝巷、鲍家巷、新码头、流通巷、接驾嘴、龙王庙等码头,到晚清,形成了从硚口到龙王庙分布着大小码头35个、长约30里的港埠区。[13]汉口开埠后,西方殖民者在长江北岸修建了太古、怡和、鸿安、麦边、美最时、瑞记、美孚、亚西亚、日清、三菱等码头、货栈、仓库95处。[31]汉口遂以汉江为主轴转向以长江岸线为中心,不断向北拓展。

明清时期,三镇港埠在航运的推动下,港区面积不断扩大,逐渐发展成为武汉新城区和经济中心。它们通过经济纽带、河道与城内街区联系在一起,再塑了明清武汉城市功能结构,为三镇城市功能格局的发展奠定了基础。

(二)河道、航运:城市街巷肌理的塑造者。中国传统城市都是各级政府机关驻地,为突出城市政治功能和政权威仪,在城市规划建设中一般遵循“天圆地方”、“方城直街”的布局方式,并在内部格局的安排上考虑如何合理地融合水陆山川等自然理性因素与阴阳五行等理念。[25]武汉山水湖泊众多,亲水崇山、傍江临水成为了武汉城市空间布局的显著特征。武昌将黄鹄山、胭脂山、紫阳湖、司湖、歌笛湖等置于城中。[32]城市呈不规则方形,街衢略呈方状网格。因蛇山横亘城中,南北交通较为阻塞,山北街巷肌理较为繁密,以衙署机构为主;山南城市肌理则相对疏阔,以市街、民宅、官邸为主。[5]汉阳将凤栖山、郎官湖规划于城北和城东南。[33]城市因规模小,城周仅“七百五十丈”,基本采用了传统的“方城直街、城厢外延”的布局模式,形成了以显正街、南城巷、北城巷为十字形的街巷肌理,呈现出与北方平原城市迥异的肌理结构。这其中重要的原因便是河道、水运对城市的塑造。武汉三镇亦因彼此“水”环境不同而大相径庭。

明清时期,来自全国各地载满货物或待转货物的大型帆船停泊在武汉江、汉码头,货物则由小船或肩挑车负沿大小水道或街巷穿梭于城市内部,在水运条件好的河道、湖边逐渐发展成为繁荣的商业街衢。武昌城内河湖众多,水路发达,通过牛山湖、三汊港等湖港,船可直航樊口入江,为武汉到鄂州的捷径,在灵泉山一带形成“大集”,铺房沿航道排开,“形胜甲于一邑”。[34]“南湖外与江通,长堤为限,长街贯其中,四旁居民蚁附”。[35]到明清时期发展成为长达十里的繁华街道。水陆街、河街、草埠街等街巷亦依河傍水而兴。[36]

汉阳月湖在明清时期通汉水,与墨水湖、太子湖连为一体,汇于沌水,在南纪门外入江,“为(汉阳)城(汉口)镇往来必经之道”。[24]官民为便于两地的交通在东月湖修建了长堤和高公桥,遂因堤成市,形成“为士民九达之通途,舟船四集之胜地”的高公街。[12]南纪门外城郊河段则形成了夹河街。城内郎官湖在明嘉靖时“可以纵舟游城内,水汇于湖,乃自水门入江……居民于屋后堵土为圃、为室”,逐渐形成街区。[37]河道对汉口城市肌理的塑造甚于武昌、汉阳。汉水改道后,汉口因舟楫之利渐成都会。城市格局在航运、转输贸易的主导下决定了“早期居民区集中于河边,而且在前工业化时期的发展,主要沿河岸扩展,而不是向内陆纵深扩展。到19世纪,汉口主要集中在与河岸平行的4条大街上:河街、正街、中街、堤街或后街”。“大街随江汉岸线而弯曲。几条不完整的第二层次的大街和它们平行”,[38]“与这几条主街交叉的,有40多条伸向河流的小街或巷子”。[39]从而形成了明清汉口“鱼骨状”的街巷肌理。1861年开埠后,汉口长江岸线被辟为英德俄法日五国租界区,按照西方城市规划理论对之进行了规划建设,形成了街巷规整的空间布局结构,而有别于传统汉口街衢肌理。

总的来说,明清时期,武汉街区多滨水而建,形成了众多诸如水果湖、大水巷、堤街、巡司河、六渡桥、接驾嘴等以河、湖、桥、渡、堤名街的街巷。这些街巷后逐渐演化成为武汉城市的街巷文化符号,并在不自觉中悄然融入到了城市文化肌理之中。

(三)港埠码头:因水而化的多层文化空间的承载者。明清时期,不同地域的人在江汉航运、转输贸易的吸引下集聚于武汉大小码头,城市社会逐渐形成了一系列有紧密联系社会关系的社区(群)。这些社区(群)因空间分布方式的不同而组成不同的文化生活圈,形成了富有层次的多样的文化空间。[40]

1.商业文化空间。明清时期,三镇滨江居民因江汉航运而“蜂钻蚁聚,其舟居者鱼鳞杂沓,曲巷小口通道,辄十室之众纷然杂出”,[41]形成了众多航运、商业利用价值最大化的吊脚楼街区等规模不等的商业街区。①商贾往来杂沓,人数繁多,汉口甚至出现了“九分商贾一分民”的人口结构模式。[17]商业文化不断沉淀,形成了“路衢四达,市廛栉比,舳舻衔接,烟云相连,商贾所集,难觏之货列队,无价之宝罗肆,适口则味擅错珍,娱耳则音兼秦赵”的商业文化氛围,[42]进而演化为有别于传统社会文化的“最市民化”的商业社会,[43]是“汉派文化”形成发展的重要来源之一,并渗入到城市街巷文化肌理之中。“后市前街屋似鳞”[17]的街区结构无不渗透着浓郁的商业文化气息,以至于“街名一半店名呼”。[17]

同时,在利益的驱动下,武汉商业文化逐渐演绎派生出封闭单向的思维方式、争功近利的价值观的码头文化。②这一文化因子后随码头经济的扩大逐渐弥散到各个社会阶层,深刻地影响了武汉社会经济生活和市民的文化气质。

2.地域文化空间。对明清武汉地域文化发展影响最大的当属会馆。武汉号为“九省通衢”,各地商贾云集。他们为“怀故土”、“坚团结”、“通情谊”[44]、“联桑梓之谊”[45]、“岁时会议,有故商筹”,[46]仿其故乡建筑模式修建了为数众多的会馆,其中仅汉口就有200处。[47]这些建筑一般“局面恢宏”[17]、风格各异、极富地域文化特色。③各地商人一般以会馆为中心组成具有“原乡”文化背景的“地缘社区”。[48]例如,安徽商人在汉口修建了规模宏大的徽式紫阳书院,[49]进而形成了商业繁盛且徽籍商人聚居的新安街,被誉为“夹道高檐相对出,整齐第一是新街”。[17]江西人则以万寿宫为核心组建赣文化社区——万寿街。此外,阳新街、黄陂街等、洞庭街、鄱阳街等亦是明清武汉地域文化流变的客观载体。

3.雅俗文化。明清及以前,武汉航运兴盛,经济繁荣,为湖北文化重镇,吸引了大量的文人墨客来此游历。他们或以街市、江上航船为对象,描绘城市经济的繁盛;或以滨江黄鹤楼、琴台为题,颂咏都市人文风情;或以山、水、沙洲为视角,描画江城自然景观,为城市留下了大量的绚丽诗章,为武汉挹注了“雅”的文化元素。据清末《黄鹄山志》收集历代以黄鹤楼为题所作诗词、杂记、铭、赋统计,多达500余篇。[50]《大别山志》所辑以月湖为题诗歌作品计有28篇,歌咏汉阳长江、汉水者82篇。[12]此外汉阳禹功矶、琴台、鹦鹉洲,汉口龙王庙、码头、后湖等自然人文景观亦留下了不少的诗章。这为武汉砥碇了“江上白云应万变,楼前黄鹤自千秋”的深厚的雅文化底蕴。[51]

但因航运而形成的“五方杂处”的城市特质则更多地赋予了武汉文化“俗”的特征。明清时期武汉民俗文化极为丰富,其中源于水的民俗是赛龙舟和郊游。楚俗以五月望日为“大端阳节”,“剪纸为龙船,中坐神像,自朔日起至十八日止,鼓钲爆竹,灯火喧阗,昼夜不息,处处皆然,杨林口为更盛。数十人驾一小舟,众浆齐飞,急如风雨,鼓声、人声与水声相应,岸上观者如堵,谓之‘龙舟竞赛’”。[42]郊游也是武汉居民最平常的日常亲水休闲方式之一。汉口,每年“三月三日踏青……携至后湖踏青处,拇战以为乐者”,“后湖游人如织”,“亦有仕女坐四柱青幔之船,竹帘旁挂,出游助兴”。[42]汉阳,“二三月间,各于月湖堤上、桃柳阴中选胜,携觞倾城游宴,或泛舟绿水,或结伴芳洲,帘影波光,往来如栉”。[41]武昌盂兰节,“糊纸为盏……以度鬼,散布上游,顺流而下,红灯万盏,灿烂江波,黄鹤楼头观者颇众”。[19]

可能是因为商业的繁盛和五方杂处的社群结构和“家自为俗”的俗文化特征,导致“高风劲节自昔而然,当明季时浸淫以薄”,雅文化渐囿于士绅和知识分子阶层,[19]使城市文化“俗”的特征更加显著。这极大地影响了武汉城市文化的发展和市民人文气质的塑造。

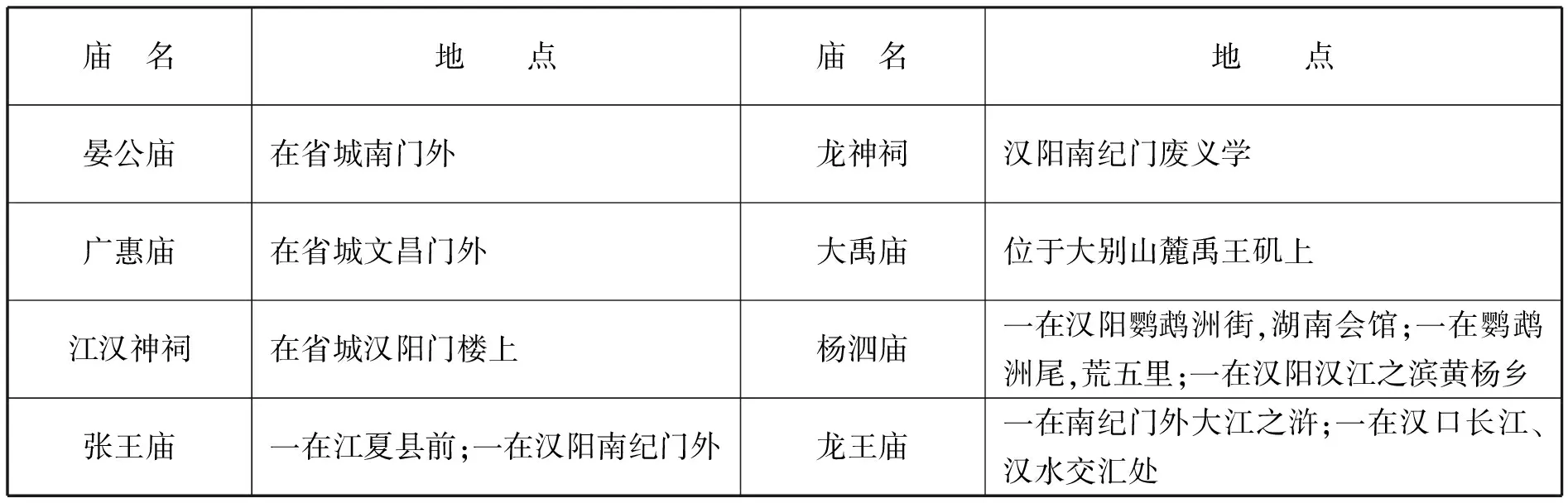

4.水神信仰。明清时期三镇人民普遍信仰龙王、晏公、杨泗等水神、江神。清初许缵曾言:“今楚中、江右舟行者崇祀萧、晏,如黄河之祀金龙四大王”。[52]并修建祠庙以供祭祀(见表1),形成了多元的水神信仰文化。

表1 武汉部分水神庙分布概况表

资料来源:嘉靖《湖广图经》,卷3,《汉阳》,书目文献出版社1991年影印本;嘉靖《汉阳府志》,卷4,“庙祀志”,上海古籍书店1963年影印本;乾隆《江夏县志》,卷5,“祠庙”;嘉庆《汉阳县志》,卷16,“祠祀”;方东平:《汉阳曾有三个杨泗庙》,《武汉文史资料》2015年第4期。

三、河道港埠变迁——武汉城市空间格局再造

河道是武汉城市空间结构历史演变的骨架。江汉河道武汉段属典型的曲流河型向分汊河型过渡河段,河床水面坡降较缓,[53]岸基均有更新世地层与基层分布,构成了疏密不等、控制着河势的众多天然节点,在长江、汉水相互顶托的作用下,淤积较为明显,岸线和沙洲多属抗冲性较弱的全新世松散沉积物。[54]在水流、河岸构造、节点与波浪等共同作用下,水流动力轴线时有摆动,长江汉水两岸泥沙处于不断交换转移过程中,[55]致使沙洲经常冲淤无常、岸线崩塌,这直接导致武汉河道不断摇摆变化,时而淤积成洲变闹市,时而使闹市归沉于江流,在历史上曾决定着武汉港埠和市镇的兴衰。[56]为兴利除弊,三镇人民也因地制宜地开挖河道、兴筑堤坝等措施以拓展港埠和城市发展空间。这样,河道港埠变迁便成了明清时期武汉三镇的城市空间和功能格局再造的重要因素(见表2)。

表2 明清时期武汉江汉河道、港埠空间变迁概览表

资料来源:明嘉靖《汉阳府志》,卷2,《方域志》;《江夏县志》,卷2,《疆土志》,同治八年刻本;湖北省交通史志编审委员会:《湖北航运史》,人民交通出版社1995年版,第176-179页。

由表2可见,明清时期,武昌汉阳一带江岸、港埠多受江心洲的变迁和岸线崩塌而始终未能稳定,致使港埠因没有稳定的航运环境而迁延不定,不能得到长期稳定的发展,真正有效地承担城市的商业、航运功能,影响了武昌、汉阳城市的发展和空间布局。与之相反,汉口自成化汉水改道后,沿长江、汉水汉口一侧相对稳定,成港条件优越而航运日益发达,港埠繁盛,城市便以码头为中心,向内陆呈扇形发展,到清末呈现出“卧水扫帚”的空间格局。④武汉因此形成了江汉汇流三镇夹江对峙的城市空间景观。

综上所述,武汉城市发展与城市空间格局的形成、变迁是以江汉汇流的城市水系、河道变迁和传统航运业发展为基础的。明清时期,长江长途贸易的迅速发展,为居航运贸易中枢的武汉的城市发展提供了强大的经济推力,在经济规律的作用下,城市格局由传统的以军政为主导的“礼制”格局,逐渐让渡于具有经济价值的港埠地带与传统城垣区并立的格局,滨江地区成为了三镇城市发展的新空间。在这一过程中,江汉河道岸线的变化也深刻地影响了武汉城市发展的地理格局。同时,在城市地理空间形成发展的基础上,武汉城市文化空间亦以河道、航运、码头为载体形成了富有层次的多样的文化空间,这对后世武汉城市气质的形成、发展产生了深远的影响。

注释:

①滨水吊脚楼在武昌、汉口滨江码头极为普遍,清人颂之为“河坡江岸后湖堤,多少人家构木栖。一样楼台夸近水,前河清泚后湖泥。”(载叶调元著,徐明庭、马昌松校注,湖北人民出版社1985年版,第11页)。

②叶调元在《汉口竹枝词》中记录了汉口码头竞争的生活场景:“码头大小各分班,划界分疆不放宽”;“横冲直撞途人避,第一难行大码头”;“四坊为界市廛稠,生意都为获利谋。只为工商帮口界,强分上下八行头。”

③据《汉口竹枝词》记载,汉口各会馆因商人地域不同,而被赋予了差异巨大的地域文化特色,“一镇商人各省通,各帮会馆竞豪雄。石梁透白阳明院,瓷瓦描青万寿宫。”

④叶调元在《汉口竹枝词》中将汉口城市空间格局形容为“上街路少下街稠,卧帚一枝水面浮”。

[1]R.E.帕克,等.城市社会学[M].北京:华夏出版社,1987.

[2]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(上)[M].北京:三联书店,1988.

[3]陆大道.区位论及区域研究方法[M].北京:科学出版社,1988.

[4]赵 艳.武汉市河道变迁与商业中心的转移[J].华中师范大学学报·自然科学版,1998,(2).

[5]张笃勤.武汉城市空间的历史演变和当代特色重塑[J].江汉大学学报·社会科学版,2012,(2).

[6]王肇磊.论明清时期河道变迁对武汉城市发展的影响[J].江汉学术,2013,(1).

[7]潘新藻.武汉市建制沿革[M].武汉:湖北人民出版社,1956.

[8]叶学齐.湖北省地理[M].武汉:湖北教育出版社,1988.

[9]嘉庆一统志.上海:上海书店,1984年影印本.

[10]武汉地方志编纂委员会.武汉市志·交通邮电志[M].武汉:武汉大学出版社,1998.

[11]黄盛璋.再论鄂君启节交通路线复原与地理问题[J].安徽史学,1988,(2):16-31.

[12]胡丹凤著.李桂生点注.大别山志[M].武汉:湖北教育出版社,2002.

[13]涂文学,刘庆平.图说武汉城市史[M].武汉:武汉出版社,2010.

[14]陆 游著.蒋方校注.入蜀记[M].武汉:湖北人民出版社,2005.

[15]范成大.范石湖集[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[16]揭傒斯著.李梦生点校.揭傒斯全集[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[17]叶调元著.徐明庭,马昌松校注. 汉口竹枝词[M].武汉:湖北人民出版社,1985.

[18]章学诚.湖北通志检存稿(一)[M].嘉业堂刻本.

[19]王庭桢修.彭崧毓纂.江夏县志[Z].同治八年刻本.

[20]陶士契修纂.汉阳府志[Z].乾隆十二年刻本.

[21]日本参谋部.东亚各港志[M].上海:广智书局,1902.

[22]赵廷瑞.马理.陕西通志[Z].嘉靖二十一年《西北稀见方志》.

[23]陈元京修.范述之纂.江夏县志[Z].乾隆五十八年刻本.

[24]张行简.汉阳县识[Z].光绪十年刻本.

[25]王肇磊.传统与现代:清代湖北城市发展与社会变迁研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.

[26]皮明庥.武汉史稿[M].北京:中国文史出版社,1992.

[27]任 鹗.洞庭上下石矶图说[M].光绪八年刻本.

[28]黎少岑.武汉今夕谈[M].武汉:湖北人民出版社,1957.

[29]陈国儒修.李宁仲纂.汉阳府志[Z].康熙八年刻本.

[30]艾政宽.汉阳南岸嘴的形成与定位[J].武汉文史资料,2002,(4):35.

[31]湖北省交通史志编审委员会.湖北航运史[M].北京:人民交通出版社,1995.

[32]徐建华.武昌史话[M].武汉出版社,2003.

[33]刘振杰.汉阳史话[M].武汉出版社,2004.

[34]金 锋.历史上的武昌商埠[J].武汉文史资料,1994,(4).

[35]祝 穆撰.施和金点校.方舆胜览[M].北京:中华书局,2003.

[36]嘉靖湖广图经[Z].北京:书目文献出版社,1991年影印本.

[37]嘉靖汉阳府志[Z].上海:上海古籍书店,1963年影印本.

[38]罗威廉著.江溶、鲁西奇译.汉口:一个中国城市的商业和社会(1796—1889)[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[39]罗威廉著.鲁西奇、罗杜芳译.汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796—1895)[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[40][英]巴克著.孔敏译.文化研究理论与实践[M]. 北京:北京大学出版社,2013.

[41]裘行恕修.邵翔、徐必观纂.汉阳县志[Z].嘉庆二十三年刻本.

[42]范 锴.汉口丛谈 [M].道光二年刻本.

[43]涂文学.文化汉口[M].武汉:武汉出版社,2006.

[44]叶大锵修.罗骏声等纂.灌县志[Z].1934年排印本.

[45]李 华.明清以来北京工商业会馆碑刻选编[Z].北京:文物出版社,1980.

[46]汪承烈修.邓方达纂.宣汉县志[Z].1931年石印本.

[47]吕寅东纂.夏口县志[Z].民国九年(1920年)刻本.

[48]王肇磊.从原乡到新家:清代移民社群城市认同的构建[J].兰台世界,2015,(36).

[49]董桂敷著.李经天、李珠点校.紫阳书院志略[M].武汉:湖北教育出版社,2002.

[50]梅 莉.军事哨楼 游宴场所 城市地标——黄鹤楼历史文化意蕴探寻[J].华中师范大学学报·人文社会科学版,2014,(6):127-139.

[51](清)张维屏.张南山全集(三)[M].广州:广东高等教育出版社,1994.

[52](清)许缵曾.东还纪程·续抄(丛书集成初编) [M].北京:商务印书馆,1939.

[53]王 哲,等.长江中下游(武汉—河口段)底床沙波型态及动力机制[J].中国科学D辑《地球科学》,2007,(9).

[54]施少华,等.长江中下游河道与岸线演变特点[J].长江流域资源与环境,2002,(1).

[55]张修桂.汉水河口段历史演变及其对长江汉口段的影响[J].复旦学报·社会科学版),1984,(3).

[56]邓健如、伍维周.长江武汉河段的形成和贯通时间[J].湖北大学学报·自然科学版,1992,(4).

(责任编辑:胡乔)

The influence of the urban spatial pattern of Wuhan by channelsand shipping changes during the Ming and Qing Dynasty

WANG Zhao-lei

(The Institute of Urban Studies, Jianghan University, Wuhan 430056, China)

Wuhan is deeply influenced by the Jianghan river system and shipping, especially the formation of urban spatial pattern because it is located in the intersection of the Yangtze River and the Han River which forms a hydrological environment of vast water area and dense river network. Some area along the Yangtze River and the Han River in Wuhan formed a large number of terminal port, so the urban development broke the wall limit to outreach because of the rapid development of the Yangtze River shipping during the Ming and Qing Dynasty, which resulted in transformation of urban function and spatial pattern with the change of river shoreline. The street s pattern and cultural space of city rational shift constantly for molding of the Jianghan river system and shipping which form the river city ’s regional features in space landscape distribution, texture of alley and cultural interaction of urban.

channel; shipping ; Ming and Qing Dynasty; Wuhan; the urban spatial pattern

国家社会科学规划重点项目“中国城市通史”(12AZD083);武汉研究院开放性课题“环境视域下的武汉城市发展问题研究”(jhunwyy2015335)

2017—02—26

王肇磊,男,湖北潜江人,江汉大学城市研究所副研究员,历史学博士,研究方向为中国区域城市史。

TU-098

A

2096- 3130(2017)03-0050- 07

10.3969/j.issn.2096-3130.2017.03.012