中学历史教学情境的创设与运用

温学鹏

(邯郸市教育科学研究所,河北 邯郸 056000)

中学历史教学情境的创设与运用

温学鹏

(邯郸市教育科学研究所,河北 邯郸 056000)

历史学习中,很多学生面对纷繁复杂的历史知识经常感到压力重重,有的甚至失去学习的信心,而以灌输知识为主的教学方式难以满足学生成长的需要。从创设与运用历史教学情境入手,探索优化教学内容、启迪历史思维、激发学习兴趣的策略与途径,以期达到改进教学方式、焕发历史情感、提升教学质量的目的。

中学历史;教学情境;创设;运用

历史是已经过去的现实,时空上的间隔给学生客观、准确、全面地了解历史史实,理解把握历史发展的规律,造成了很大障碍。历史学习中,很多学生对历史现象比较感兴趣,愿意听有趣的历史故事、历史人物事迹,而面对历史课程时却感到困难重重。究其原因,历史学科需要记忆的内容太多,而教学方式往往过于单一,缺乏调动学生学习的“激发点”和“切入点”,致使学生最终失去内在的学习动力。随着课程改革的推进,以灌输知识为主的教学越来越不适应要求,难以满足学生成长的需要,如何扭转教学方式单一、学生厌学情绪浓重、教学效率低下的状况,成为中学历史教学亟待解决的问题。

情境教学适应了历史学科过去性和多样性的特点,它提倡通过创设适切的历史教学情境,拉近历史与现实的距离,培养学生的学习兴趣;尝试从学生实际入手,层层深入,引导学生“发现问题——解决问题——拓展问题”,进而掌握基本学习方法,提高历史学习能力。而教学情景的创设运用是实施情景教学的关键环节。

一、情境和情境创设

情境是指“有情之境”。唐代诗人王昌龄在《诗格》中提出“诗有三境”,即“物境”、“情境”、“意境”。著名儿童教育家李吉林老师认为,情境是通过教学和教育过程所创设的“有情之境”,是一种人为优化的适于学生需要的典型环境。[1]美国教育学者杜威认为,“思维起于直接经验的情境”,[2]强调了情境在教育中的重要性。教学情境是在教学过程中教师有目的地创设的,以引起学生积极的态度体验、行为体验,激活学生思维的真实、生动、具体、形象、适宜的场景或氛围。

情景创设是教师在全面分析教学目标的基础上,搜集与学习内容相关的情境素材,根据情景设置的一般原则,进行价值分析与加工处理,选择适当的呈现方式,从而设计出有利于激发学生学习兴趣、促进学生思考、帮助学生建构知识、提升学生情操的场景和景象的过程。历史情境创设,就是根据历史学科教学内容和学生的心理特点,创造一个环境,一个场合,一种气氛,使学生能很快进入探究学习的情境中,让学生在情境中感受学习历史的乐趣,领悟人生的哲理,开发创新的潜能,激发思维的积极性,使学生动起来,使课堂教学活起来。

二、创设中学历史教学情境的策略

1.做好课程资源的开发,优化历史教学内容

进行情境创设,要求教师充分开发利用课程资源。有好的情境设计而没好的课程资源作为前提,情境教学的预期效果就难以达到。

(1)教材的再度开发

新课程在教材的设计方面突出强调了开放的理念,即教材虽然建构了学科知识的基本框架,勾勒出历史发展的主体脉络,但在知识内容的设置上却采用了不完整的设计方式,一方面大量“留白”,知识单元之间相互跳跃;另一方面设置多样化的知识索引,为教师教学环节的发挥拓展留下伏笔。简言之,新课程打破了唯教材独尊的观念,提倡“用教材教”,把课本变为学生学习的“学本”。因此,教师应根据历史课程标准的基本要求和学生的实际,有选择地安排教学内容,对教材进行筛选、补充、整合,对教材内容进行再度开发和挖掘。

(2)教师课程资源的开发

教师是重要的课程资源,是教学的设计者和组织者,更是课程的开发者和实践者。教师课程资源开发的前提条件是广泛占有课程资源。教师可以对课程资源进行鉴别、开发、积累和运用;教师的知识储备、技能技巧、理论素养以及人格魅力等对于学生学习来说,本身就是一种蕴藏丰厚的课程资源。教师应当树立前瞻意识,做好自觉学习和终身学习的规划与安排,坚持专业进取,自我更新,才能培育出源源不断的优质教师课程资源。

(3)学生课程资源的开发

学生既是教学的对象,也是教学内容提供者。学生的经验资源包括学生拥有的人类历史的间接经验、学生在生活中获取的直接经验。学生经验资源构成学生课程资源的主体,是情境教学活动的重要基础。在历史情境教学中,要关注学生的兴趣和爱好,加以恰当的引导,可以通过让学生讲故事、角色扮演等方式使学生对所学内容产生情感上的认同和求知欲望;还可以利用学生与学生间的情感资源交流,使学生在团体学习中分享到成功的乐趣,减轻学习压力,减轻紧张和焦虑。

(4)多媒体课程资源的开发

多媒体技术集文本、图形、图像、动画、影视等视频信息与解说、拟音、音乐等音频信息为一体,生动形象,在吸引学生注意力方面,具有其他教学手段不可比拟的优势,能为学生学习创设理性与感性相结合、内容与情感相统一的教学情境,大大激发学生的学习兴趣和动机。

(5)课外课程资源的开发

根据教学内容,依托本地实际,进行课外课程资源的开发。例如:参观文物古迹、博物馆、寻访历史事件的当事人、阅读乡土史书等,身边的历史更为直观,使学生身临其境。

2.灵活运用课程资源,开拓情境创设的方法途径

历史课程资源种类多样,内容丰富,只有把握不同类型资源的特点,依据学情需要,合理运用,才能创设出适当的教学情境,收到良好效果。

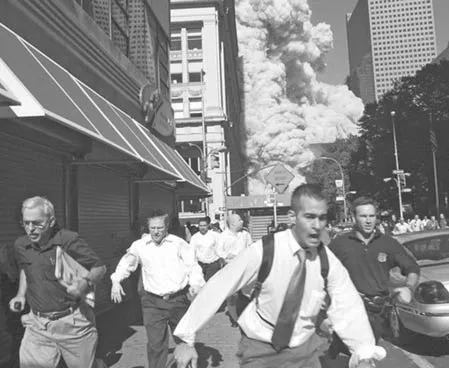

(1)引用图片、照片等资料,见证历史的瞬间,感受历史事件的真实性

历史图片种类很多,有历史人物画像和照片、历史场景图、历史文献照片等等,这些图片呈现了较为直观、全面的历史信息,能够生动形象地补充说明教材内容。充分利用这些图像资料,解读其中蕴含的信息,理解图片之间的关联,对学生全面认知历史现象把握历史结论至关重要。如,讲到“世界政治格局的多极化趋势”时,引用图1、图2两幅照片,直观展现了纽约世贸大楼遭到飞机撞击、拦腰折断、轰然倒塌的场景,和遭受突然袭击后人们惊恐万状四散逃命的景象,使学生真切感到恐怖主义威胁近在咫尺,已成为人类面临的新的灾难。

图1 纽约世贸大楼遭到飞机撞击

图2 纽约世贸大楼遭受突然袭击后路人景象

(2)运用地图,展示历史事物的空间演进,帮助学生形成历史时空观念

历史地图描述了历史事物变迁的空间轨迹,与其时间属性共同反映了历史事物的基本特征。教学中充分利用图上信息,能够生动呈现历史事物发生发展的动态进程,培养学生的历史空间想象能力,有效突破纯文本资料过于理性化的束缚。合理利用地图,往往会收到事半功倍的教学效果。如《新航路的开辟》一课中,把“四位航海家的航行路线图”作为重点,仔细观察不难发现,航海家们从欧洲出发,由近及远进行探索,一次次突破前人纪录,寻找新的航海路线,将足迹踏至更远的远方。终于,欧洲人找到了通向世界的航路,世界各地由彼此隔绝逐渐变为一个相互联系的整体。同时,就在这些探险者的身后,欧洲殖民者纷至沓来,他们用枪炮将一片片土地变为殖民地,东方开始从属于西方,历史事物的本质轻松掌握。可见,地图信息的巧妙运用,能够大大减轻历史学习的繁琐枯涩,降低学习难度。

(3)通过影视资料,把早已过去的历史场景,真实地或“近似地”展现在学生面前

影视资料生动形象,它的运用无疑能够营造丰富多彩的情境,但在实践中需要做好材料的选取,恰当运用会锦上添花,如《红军不怕远征难》一课中,播放红军战士爬雪山过草地、挖草根吃皮带的视频,真实展现了艰苦卓绝的长征历程。大大增强了学生的直观感受,深化了对长征精神的认识体会。但如果选材不当、时机不合适也会适得其反,如《中国共产党的成立》一课,有位老师在讲完“中共一大”后,为了强调中国共产党成立的意义,就播放了《没有共产党就没有新中国》的音乐视频,虽然音乐很雄壮很感人,可由于学生还未接触相关史实,效果大打折扣,反而增添了浓重的说教意味。使用影视资料关键要做到选材典型、长短适宜、时机恰当、点拨到位。

(4)分析解读政治漫画,烘托出历史形势的变幻,揭示历史事物的内在关系

政治漫画简洁明快、意蕴深长,富有幽默感,寥寥数笔就勾勒出历史事物之间复杂的关联,给学生留下深刻印象。如在讲授《列强瓜分中国狂潮》时,利用政治漫画“时局图”,剖析清政府面临的危局,北极熊(沙俄)雄霸长城以北,老虎(英国)守住长江流域不放,肠(德国)占据山东地方,蛤蟆(法国)任意收揽广东、广西,太阳(日本)的光线射到福建地方,老鹰(美国)飞来分食,居心叵测。可见,列强势力范围已将中国瓜分殆尽。而代表清政府的三个人物,一个手举铜钱,只知道搜刮民财;一个不顾民族安危,正寻欢作乐;还有一个昏昏似睡,手中拉着网绳,网中一人正念着“之乎者也”,映射清政府用八股文等愚弄、奴化人民。一方面是列强蚕食鲸吞步步紧逼,一方面是清政府昏聩无能腐朽透顶,19世纪末20世纪初中国面临的亡国灭种危机一目了然。这样处理不仅使学生轻松掌握了知识,而且大大加深了理解。

(5)展示历史实物、模型,引导学生观察,领悟其生产原理

文物是人类在历史发展过程中流传下来的遗物,是宝贵的历史文化遗产。历史实物和模型不仅能形象地反映出历史的真实情况,而且是许多重要历史知识的直接来源。如“唐朝农业生产的发展”一节,为了说明灌溉工具筒车的工作原理,让学生上台讲解自制的筒车模型,筒车用木材制成大型立轮,由一横轴架起,轮的周围斜装若干小筒,轮的下部有一部分浸入水中,流水冲击轮周围的栏板转动立轮,小筒转到下部时自动装满水,再转到立轮上部后,筒口向下自动将水泻入木槽,流到田里,灌溉庄稼。因筒车利用流动河水的力量推动,不需要外加动力,能日夜不停地取水灌田,极大地促进了农业生产。这种方式不仅增加了学生的参与度,而且使学生亲自感受了筒车的工作过程,体会到古代劳动人民的智慧力量。通过历史实物和模型的展示与讲解,不仅使枯燥的古代科技变得活灵活现,而且使学生在潜移默化中得到历史情感的熏染。

(6)引入民间传说、成语典故等,找寻生活中残存的历史印迹,建立历史与学生生活的天然纽带

民间传说是口述历史的一种表现形式,虽然看上去不够严谨,但往往与重要的历史事件、当地人们生活密切关联,其间渗透着人们对历史过往特定的情感。例如,为说明明朝初年实行的移民政策,讲述民间流传甚广的山西洪洞县老槐树的传说,“若问老家在何处,山西洪洞大槐树;祖先故居叫什么,大槐树下老鸹窝。”生动地描述了当时人们被迫背井离乡向远方迁徙的凄惨景象,遥远的历史就如同刚刚发生一般,历历在目。丰富多彩的成语典故,也为营造历史情境创造了条件。如春秋战国争霸中的“退避三舍”、“问鼎中原”、“一鸣惊人”、“完璧归赵”、“负荆请罪”、“纸上谈兵”等成语典故,秦末农民战争中的“揭竿而起”、“破釜沉舟”、“楚河汉界”、“约法三章”、“项庄舞剑,意在沛公”、“明修栈道,暗渡陈仓”等成语故事,在教学中灵活穿插运用,能够起到事半功倍的奇特功效,迅速点燃学生的学习热情。

(7)挖掘乡土历史的趣味性,寻找乡土史与通史的契合处,引领学生体验身边的历史

乡土历史是课程资源的重要组成部分,它既源自祖国历史的大系统,又具有强烈的地域性人文性,特色鲜明,合理利用乡土历史不仅能丰富课堂内容,而且能够激发学生对生活实际的关注,唤起他们追根溯源探寻历史奥秘的强烈欲望。邯郸历史悠久,乡土历史资源丰厚。如大名府,在唐代即是北方重镇,北宋时期更是成为宋金对峙的重要屏障,定为北宋陪都,长期显著的政治军事地位,使得大名府拥有丰富多彩的历史文化积淀,从饮食文化、商业传统、方言特色等方面可见一斑,可作为印证宋代经济社会繁荣的重要佐证。再如武安镇,地处冀南平原通向晋东南高原地区的交通要冲,物流发达,商业传统悠久,在建筑风格、饮食服饰、风俗民情方面都形成自己的特色,可作为古代商业文化的重要补充。

(8)利用动态化图示化板书,揭示历史事物之间的联系

图示化的板书,则能够直观展示历史事物错综复杂的相互关联,梳理出历史发展的主要脉络,使历史知识化繁为简,历史学习清晰条理。若将图示板书动态化,就能够分步演示历史事物相互关系的发展变化,呈现历史发展的简要进程,使历史学习充满情境化色彩。如,讲授《匈奴的兴起及与汉朝的和战》一课时,用“战;和亲”—“战”—“和亲”的动态图示板书,分别揭示西汉与匈奴在汉高祖、汉武帝、汉元帝三个时期的相互关系,在每个阶段中都展示双方的实力对比、战争形势、各自态度,使得西汉时期汉朝与匈奴的关系变化清晰明了,双方力量此消彼长的历史场景如同映在眼前。

(9)模拟场景,角色扮演,借助师生生活经验,激起历史情感的交流体验

角色情境的营造是指在教师的指导下,学生通过课前的精心准备,在课堂上扮演有关历史人物、演绎有关历史事件。通过学生(或师生)现场表演,模拟历史场景,可以使他们体验到历史人物的真实处境、社会环境、面临的棘手难题、价值取向,获得多方面的历史感知。这类场景的创设,往往需要设置典型的、有针对性的问题,引领学生的学习思路。如《江南地区的开发》一课中,在讲到北方人口南迁时,老师设问:如果老师本人生活在当时,老师故土难离不愿南迁,你如何劝说我呢?很快把学生带入特定的历史环境中,设身处地“为老师”出谋划策,巧妙地将单纯历史知识的学习,转变为生活经验的体会和历史情感的体验。真实自然的参与、探究,使历史学习变得妙趣横生。

三、运用历史教学情境的注意事项

1.具有明确的教学目的

教师一方面要从生动的情境中及时提炼教学问题,切忌在情境中“流连忘返”;另一方面要充分发挥情境的作用,激发历史情感,或诱发历史思考。情境运用要避免“浅尝辄止”,把情境的创设作为课堂教学的“摆设”。 教学情境的设计必须位于学生的“最近发展区”内,有效促进学生积极思维,进入良好的学习状态。并且,情境中的任何细节、任何因素都会对学生产生潜移默化的影响。

2.根据学情选择合适的内容和形式

创设情境必须适合其面对的学生和教学内容,学生的年龄、生活环境是重要的参考因素。对于低年级学生,适宜创设生动有趣的情境,突出其直观生动的特点,如运用讲故事、模拟表演、直观演示等形式,发挥多媒体优势,激发学生的兴趣。而对于高年级学生,则要侧重于挖掘教学情境的内涵,用历史本身的魅力去吸引学生探究新知,使他们由学习的成功体验进而产生情感的满足,促进历史观的形成。城乡学生的生活环境不同,也会对教学情境的实际效果产生影响。

3.情境的容量和使用的频率要适度

历史教学情境创设并非包治百病,要围绕课堂教学思路和教学目标来设计、实施,根据教学的必要性来选择运用,强调经济适用,重在实际效果,防止过多过滥。要关注教学情境创设的可操作性及设计、运用教学情境所需花费的时间和精力,与预期效果比较是否合理。另外,繁琐复杂的教学情境不仅会占用过多的课堂时间,而且容易造成教学内容主次不清,扰乱学生思维,实践中要谨慎选用。

4.启发学生思考并解决问题

创设历史情境是为教学服务,教学需要问题去牵引。没有问题,或问题过于简单,或问题无效,都不能体现创设历史教学情景的初衷与目的。创设历史情景时,在学生体验的基础

G633.51

A

1009-5462(2017)01-0088-04

2017-03-02

温学鹏,男,河北魏县人,邯郸市教育科学研究所中学高级教师。