基于“工匠精神”的职业教育创新路径探析

霍瑞红 郑爱翔

(无锡职业技术学院,无锡 21400)

基于“工匠精神”的职业教育创新路径探析

霍瑞红 郑爱翔

(无锡职业技术学院,无锡 21400)

“工匠精神”阐述的是一种职业习惯和工作理念,是职业人的行为准则和职业价值导向。职业教育是为社会培养高素质、高技能劳动者的主战场,因此有必要分析我国职业院校“工匠精神”的培育现状,从体现“工匠精神”的几个维度出发,找到塑造未来劳动者“工匠精神”的职业教育创新之路。

工匠精神;职业教育;维度;慕课

2016年,“工匠精神”在我国成为热搜名词。李克强总理在《政府工作报告》中,首次提出要“培育精益求精的工匠精神”以“提升消费品品质”。7月,在国企改革座谈会上,总理再次强调要“依托“互联网+”和大众创业、万众创新,弘扬企业家精神和工匠精神,不断创新技术、产品与服务,提高主业的核心竞争力,推动传统产业改造升级。”[1]总理在不同场合对“工匠精神”的反复倡导与呼唤,显示出我国政府已认识到培育具有“工匠精神”的劳动者的重要性和紧迫性。

一、工匠精神的内涵及培育维度测定

(一)工匠精神的内涵

工匠在古代是指熟练掌握某种技艺并以此谋生的人。在现代则泛指通过“造物”来满足日常生活所需的各行各业的从业者。工匠要做工、出活,即通过社会参与来体现自身的价值,并在物化工作中秉承一定的工作哲学,这就是“工匠精神”(Craftsman’s spirit),即工匠对自己的产品精雕细琢,精益求精的精神理念。自古以来我国就非常崇尚工匠精神,纪昌学箭、庖丁解牛莫不是这一精神的充分体现,它强调通过专注的工作态度和严谨的行事风格,在职业生涯中达到某一行业或技艺的最高境界。工匠精神阐述的其实是一种职业习惯和工作理念,其核心就是职业不分贵贱,一旦选择就要全身投入,不断精进,通过脚踏实地和精益求精将工作做到极致,从而实现由“工人”到“工匠”的转变。在我国,职业教育是为社会培养高素质、高技能“工匠”的主阵地,提倡工匠精神有助于引领社会形成一种健康的职业导向,并为我国职业教育明确人才培养方向。

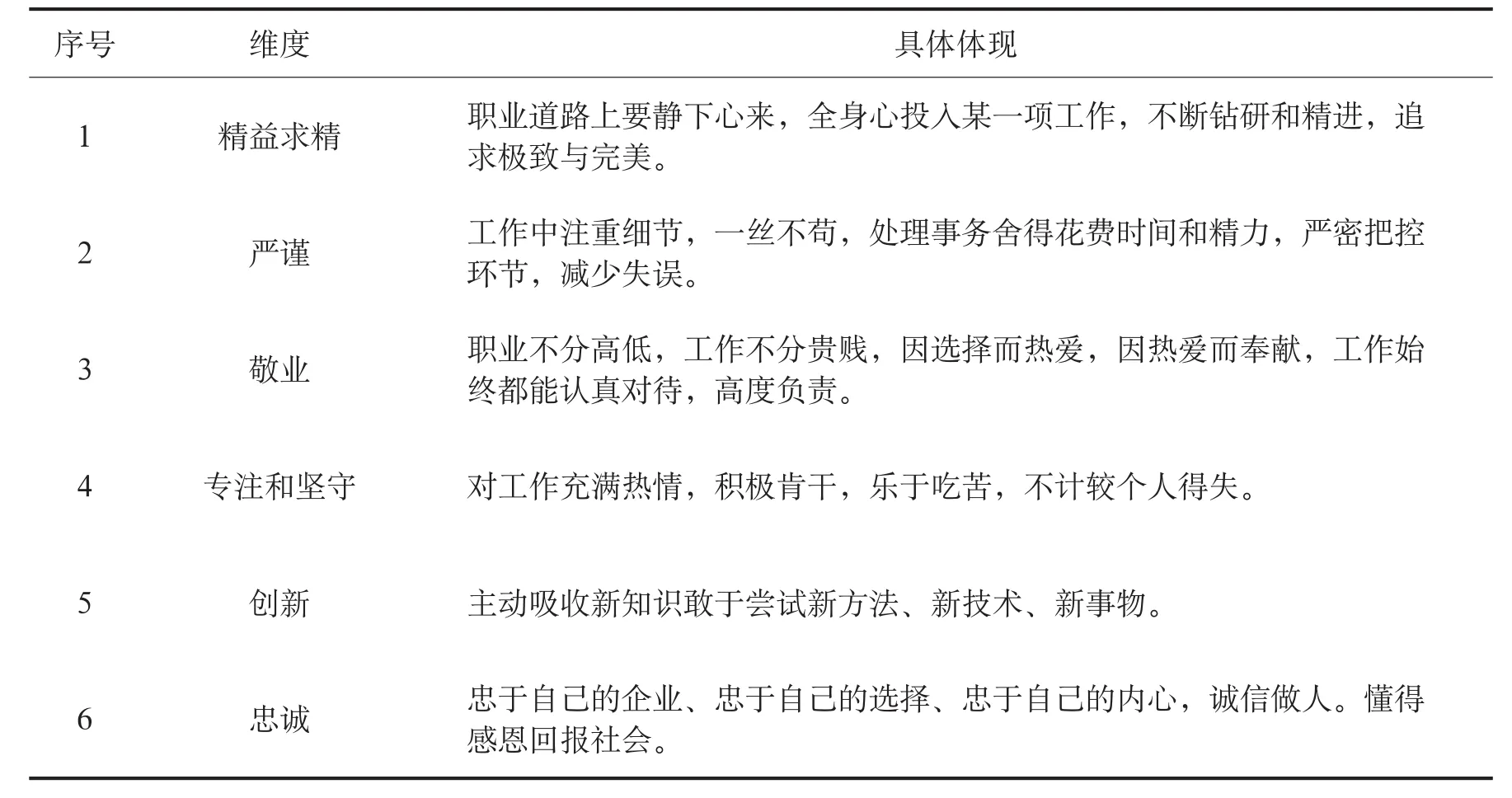

(二)培育“工匠精神”的维度测定分析

“工匠精神”是每个职业人都应具备的职业素质,专注、快乐、精进……纵观我国职场,目前缺少的就是这种精神。这就要求职业教育要契合职场文化氛围和企业人才需求标准,将职业标准、技能教育与职业素养教育结合起来,并将“工匠精神”贯穿始终,培养学生执着、坚守、精益求精的职业心态,并达到对职业从选择到热爱再到坚守的信仰高度。只有赋予准职业人这种工匠精神色彩,才能引领学生塑造正确的职业生涯价值观,让学生走上社会后能快乐踏实地工作,并用一技之长赢得社会尊重,从而扭转当前浮躁和功利的就业导向和职业心态。

工匠精神取决于一个人的人生观和价值观,是在从业过程中展现出的工作态度和精神理念,是一种“形而上”的东西,难以具体和量化,但“工匠精神”的塑造无疑已成为当代职业教育的重要使命,需要适时导入和强化。但职业教育毕竟只是一个职业准备的培育阶段,学生的主体角色是接受职业训练的学生,并不能以职业人的身份参与社会实践,从劳动者角度去真实感受工匠精神的引领。在校期间,学校能够给予学生的更多是一种工匠情怀,因此需仔细梳理正确职业价值观的构成要素及工匠精神的内涵和维度,找准职业教育培育 “工匠精神”的切入点(见表1)。

表1 培育“工匠精神”的维度测定

二、我国职业教育“工匠精神”培育现状分析

我国职业教育的使命是为社会输送大量的高素质劳动者。但近些年,职业院校培养的人才虽然在“量”上基本满足了社会需求,但在“质”上却不尽如人意。在对职业院校毕业生满意度调查时,用人单位认为很多学生在工作中有“技”(技术)无“能”(工作主动性、能动性),有“力”(体力)无“心”(敬业、专注),求“成”(权力、金钱的成功)少“诚”(忠诚、信用),求“闲”(轻松、自由)避“苦”(吃苦奉献精神),求“虚”(追求光环、求名利)欠“实”(执着、脚踏实地)。浮躁和功利充斥着整个劳动力市场,“工匠精神”始终没有成为劳动者的一种从业信仰,这从某种角度上说明做为培养普通劳动者的主体,我国职业教育在“工匠精神”的灌输与培育上存在欠缺。

(一)职业教育对工匠精神重视及渗透不够

目前大部分职业院校在人才培养方案制定及课程体系设计上,均显示出重知识轻人文、重技能轻素质的趋势。学校更看重的是品牌专业排名、精品课程数量、核心论文发表、毕业生就业率、大赛获奖率等硬性指标,而对学校的文化建设、学生的精神家园及人文素质则有所忽视。表现在学校对学生的评价排序一般是专业知识—职业技能—实践操作—人文素质—职业素养,由于后两项存在评价的主观性及量化的难操作性,并且在短期内不能为学校带来明显的效益(如学校排名、招生等),因此教育重点还是更多地停留在知识和技能的训练上,对人文素质及职业素养的培育及考量则重视不够,仅仅是通过两课或思政课堂来加以渗透。但工匠精神其实是一种渗透在血液里的精神信仰及价值观,是职业素养的重要组成部分,通过一门课或几次讲座根本不能达到培养目标。

(二)职业院校学生层次下移,“工匠精神”培育难度加大

近几年,随着高考生源大幅度减少,始于上世纪90年代末我国高校扩张“大跃进”带来的负面效应已经显现,越来越多的高职院校招生形势严峻,导致职业院校学生整体层次下移。部分学生入学后不仅存在厌学倾向,而且自我管理及约束能力也极为欠缺。面对这样的教育群体,为了确保学生顺利毕业,学校只能是花大力气强化专业知识的学习,而在人文素质培养及考量上则有所放松。虽然安排了励志、诚信、传统文化等一些两课课堂,但也是形式大于内容,而且由于学生排斥这种说教式的教育,效果也大打折扣,导致“工匠精神”的灌输与培育难度加大。

(三)社会整体“工匠精神”意识淡薄

我国自古以来就有“万般皆下品,唯有读书高”的传统观念。社会推崇的是通过知识来改变命运,利用财富来证明成功。浮躁的社会氛围和功利的择业观使人们更关注学历与分数、工作与工资,而很少将着眼点放在你是否能专注一种职业?你是否能在这一职业上有所精进?你是否能通过这一职业为社会创造价值?平台、跳槽、晋升成为从业者的口头禅,执着、坚守、奉献却与职业人渐行渐远,而这些恰恰就是“工匠精神”的内核和灵魂。功利的社会导向和成功速成论使得人们戴着有色眼镜来进行职业选择,科学家与工匠、政府官员与装修工人的地位差别使得人们不愿意从普通劳动者做起,更不可能静下心来体会将一项普通工作做到极致带来的快感,“工匠精神”已为越来越多的社会人所忽视与淡忘。

三、塑造“工匠精神”的职业教育创新路径研究

目前我国的职业教育虽然在职业素养和职业精神塑造上已做了初步探索,但培养效果还是不能令人满意。因此职业院校必须重视学生的职业素养和职业精神教育,以“工匠精神”培育的几个维度为切入口,通过教育资源整合,找到塑造“工匠精神”的职业教育创新之路。

(一)利用现代传播媒介,在校园营造“工匠精神”文化圈

科学技术的发展,使得传播媒介日趋多样化和丰富化,信息传播数量和速度也呈现爆炸式增长。人们获取信息的及时性和广泛性也日益加强。可以看到,“低头一族”每天刷微信、刷微博、刷朋友圈……一个偶发事件或人物能在短时间内引爆全民围观并掀起舆论高潮。网络文化已深深地改变了人们的生活方式和思维模式,也对职业教育带来了冲击。我们可顺应时代潮流,尝试将职业精神的校园塑造与现代媒介方式结合起来,打造“工匠精神”的校园文化传播圈,以润物无声的方式强化对学生人文素质和职业素养的培养。如可以:

1.建立校园文化公众号,及时发布学校最新的文化信息,并有意识地穿插推送一些公众人物、企业家、优秀毕业生的工作和生活点滴,传播正能量,让学生通过了解这些人的成功经历来感知工匠精神对一个人成长的重要性。

2.要求每个班级均建立微信群,结合热点事件和人物组织班级成员展开主题讨论,如奥运选手傅园慧所说的“洪荒之力”是什么意思?你从傅园慧身上看到了什么?你是否也能仿照傅园慧的采访写一个段子?每个班可以选出一个最佳段子手参加全校的微信段子比赛!这种趣味性的话题和比赛可充分调动学生参与积极性,并且能在傅园慧身上感受到“工匠精神”所涵盖的快乐工作、不放弃、享受比赛的过程,在潜移默化中让学生体会“工匠精神”的魅力!

3.利用数字媒体技术在校园开展职业文化传播活动,充分利用学校隐性教育资源,传递弘扬工匠精神。如在学校标志性建筑外墙上设置LED屏幕,在特定时间播放一些能传播正能量的节目,如“感动中国”,弘扬奉献、感恩、坚守等优良品质,为学生营造一种精神文化氛围,对其职业精神和工匠精神的塑造形成助推作用。

(二)创新教学模式,在专业课程教学中强化工匠精神渗透

在职业教育中,专业课程是提升学生专业素质和职业技能的主战场,因此在进行教学设计时,可以结合行业特点和院校专业特点,分析本职业岗位应具备的职业素养要求,有意识地将工匠精神渗透到专业教学目标、内容及考核中,并积极引入符合学生认知特点的新型教学模式,如慕课、翻转课堂等,通过教学模式创新激发学生学习热情,强化工匠精神渗透效果,提升学生职业素质和创新思维能力。

1.慕课

慕课是近几年来教育领域里新兴的教育模式,具有低门槛、规模化、优质资源共享性三大特点,可为学习者提供各种交互性社区,建立用户交互参与机制。这种教学模式其实非常适合人文素质和职业精神的培育,因为意识形态领域的东西很难定义与描述,且容易被人理解为说教,只能是在传授专业知识过程中适时渗透,并通过交互式的交流探讨以获得学生的共识与认可。具体可操作如下:

(1)借鉴慕课教学模式,熟悉慕课制作流程。教师可登录国内外有影响力的在线慕课平台,学习慕课设计技巧,体验慕课学习过程,了解慕课交互方式,并根据现有的软硬件资源,思考如何开发设计慕课。

(2)教师结合学生特点及课程标准与教学目标,筛选能渗透工匠精神的相关内容,制作一系列微慕课,在课堂上让学生观摩并交互式讨论。另外,由于手机、摄像机等拍摄功能已日益普遍化,方便化,教师甚至可将慕课制作任务下放给学生,让学生在组织素材及拍摄过程中,通过全程的投入与参与,更好地领悟教师所要传递的某些精神内涵,从而在知识的获取过程中汲取到工匠精神的正能量。

(3)发动学生深入真实职场,寻找身边的劳动模范、职场老兵或学长学姐中的成功典型,将他们工作的一天或职场经历拍成微视频,以“职场风采”版块展示在学校的在线课程平台上,供学生观看交流体会,通过这些成功的身边人,让学生感受到工匠精神对职场生涯的影响与意义。

表2 翻转课堂设计例示

2.翻转课堂

翻转课堂的核心是对课堂教学流程进行重构,打破以往以教师为课堂主导者的传统教学方式。其操作模式是:教师下达学习目标和任务;学生利用教师提供资源先行自主学习;通过课堂操作,用所学知识解决问题;教师现场答疑指导,帮助学生巩固消化知识。翻转课堂实现的是教学观念的“翻转”、教学流程的“翻转”和教学评价的“翻转”。翻转课堂充分体现了学生的“主体意识”和“责任意识”,认识到自己是学习效果的第一责任人,并且有了表达和展现自己的舞台,也给了自己克服困难、挑战自我的机会,因此“翻转课堂”这一教学模式本身就是对学生工匠精神的一种塑造。此外,利用翻转课堂,能充分发挥学生学习的主动性和能动性,并且进行翻转课堂设计时,有意识地穿插体现工匠精神的一些热点事件,对学生起到润物无声的培养效果。现以《公共关系》课程为例,来探讨如何利用翻转课堂教学模式进行工匠精神的培养与灌输(见表2)。

翻转课堂教学模式在实施时,需要教师精心设计,提供给学生丰富多样的教学资源,通过任务驱动激发学生的学习积极性,并能对教学内容进行有效延伸,如上述“组织形象塑造”的教学设计中,通过切入热点事件延伸出对企业责任、伦理道德、诚信的讨论,加深了学生对职业精神的认知和理解,不仅专业知识得以提升,也强化了对工匠精神的培养。

(三)创建实战平台,打通学生触摸“工匠精神”的任督二脉

学生在职业院校接受教育期间,其主体身份毕竟只是学生,很多人并没有经历过真实的职场锤炼,很难让他们与职业现实接轨。因此有必要将学生放到真实的情景中锻造,从而培养其职场“工匠精神”。

1.聘请企业师傅在学校开设工作室,建立师徒合作制,由师傅手把手地亲自传授生产技艺和职场经验,并且创造机会让学生与师傅共同参与企业真实项目,在合作过程及实践操作中磨练工作技艺,感受工匠精神的熏陶。体验并形成严谨、专注的职业精神。

2.与企业签约实习基地,每年安排学生采访、参观、实习,了解企业对从业人员职业素养的要求,领悟到工匠精神对职业生涯和职业发展的重要性,并最终将其转化为一种内在的职业素养。

3.创建创客空间,为那些具有创新精神、创造思维、创业意识的同学打造一个平台,并在资金、师资、时间上有所倾斜,创造一切可能的条件帮助他们实现梦想,倡导学生培养创新、坚持、精益求精的优良品质,从而在校园营造一种追求“工匠精神”与职业信仰的职场文化。

[1]佚名.弘扬工匠精神,让传统元素的“中国创造”走向世界[N/OL].中国日报中国网,2016[2016-07-08]. http://cnews.chinadaily.com.cn/2016-07/08/ content_26018916.htm

[2]王丽媛.高职教育中培养学生工匠精神的必要性与可行性研究探析[J].职教论坛,2014,(22):66~69

[3]邓成.当代职业教育如何塑造“工匠精神”[J].当代职业教育,2014,(10):66~69

[4]马继红,崔占鹏. 素质教育环境下的慕课教学研究[J].2015,(12):219~220

[5]邢伟.基于网络资源的高职翻转课堂教学改革的探索与思考[J].教学与管理,2015,(5):36~40

[6]杨晓哲,任友群.数字化时代的STEM教育与创客教育[J].开放教育研究,2015,(10):35~39

[7]董奇,魏秀瑛,国卉男.“翻转课堂”对于职业教育适用性的多视角审视 [J].教育探索,2016,(3):70~84

[责任编校:张彩红]

G710

A

1009-5462(2017)01-0047-05

2017-01-09

本文系教育部职业院校文化素质教育指导委员会“十二五”规划教育科研课题“职业院校社会素质课程开发”(项目编号:WH125YB54)研究成果。

霍瑞红,女,山西平遥人,无锡职业技术学院副教授。