风险容忍对大学生就业能力影响的实证研究*

—— 基于行为偏好的中介效应

罗明忠,陶 志

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

风险容忍对大学生就业能力影响的实证研究*

—— 基于行为偏好的中介效应

罗明忠,陶 志

(华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642)

基于460份来自广东、江西、安徽和上海等地高校部分2014-2016届大学生的调查问卷数据,以风险容忍度高低为分类标准对大学生的风险容忍、行为偏好及其就业能力之间的关系进行实证检验。结果显示,风险容忍度较低的大学生自我感知就业能力总体较低,风险容忍度高的大学生自我感知就业能力总体较高。个人的行为偏好在风险容忍对大学生就业能力的影响中发挥部分中介效应,但随着风险容忍度的提高,其影响方向会发生改变。必须因势利导,帮助大学生正确认识其风险容忍水平,适时抉择;关注心理健康,帮助大学生保持良好的求职心态,形成合理就业偏好;实施差异指导,帮助大学生确立适宜的职业期望,确保工作搜寻适度。

大学生;风险容忍度;行为偏好;就业能力

一、引言与文献综述

大学生就业能力作为一种与职业相关的综合能力,是包括知识、技能、态度、个性、心理承受力等在内的能力群(赵颂平、赵莉,2004)[1],心理成本对大学生就业能力有较大影响(沈晓梅,2013)[2],而大学生的求职观念越来越倾向于追求一种短期的交易型心理契约模式(毛晖,2015)[3]。企业越来越看重大学生的就业能力与其岗位要求是否匹配。在此过程中,随之而来的便是不可忽视的求职风险。但每个人因为自身个性或条件的不同会有不同的风险容忍度,进而表现出不同的行为偏好与择业偏好,最终影响其就业能力及其就业实现。

国外学者认为,影响就业能力的主要因素包括:一般传记特征(Wittekind, et al.,2010)[4]、职业资格和经验(Berntson, et al.,2006)[5]、职业生涯态度和行为,如:就业能力导向、职业生涯洞察力、职业生涯自我管理行为等(DeVos & Soens, 2008)[6],工作属性和类型,如:工作特征、工作资源、工作契约类型等(Emmerik, et al., 2012)[7],组织学习和领导,如:胜任素质、发展活动、组织学习氛围、领导行为风格等(Camps & Rodríguez, 2011)[8]。而国内学者对就业能力影响因素的研究主要集中在个体特征(李军凯,2012)[9]和职业资格与经验方面。

Rubinstein(1965)[10]认为,能力是个体中固定下来的概括心理活动的系统。国内心理学界通常把能力定义为:“符合活动要求、影响活动效果的个性心理特征的总和”(李效忠,1985)[11]。可见,能力本身就是一种个性心理特征。近年来,国内有些学者开始回归本源,从心理学角度研究大学生就业能力,主要包括心理资本和心理契约。大学生就业能力不是一成不变的,它有一个形成、提高甚至衰退的过程。而风险容忍作为个人心理活动的重要组成因素,也可叫风险承受能力或风险忍耐度,它体现了一个人的风险属性,是个体对可能面临的风险表现出具体态度(偏好/中立/规避)的基础,并间接影响个体对风险的管理方式。从就业视角看,所谓大学生就业风险容忍,就是大学生进行就业选择时基于感知水平所表现的面对不就业或延迟就业的风险态度倾向和风险控制能力。可见,风险容忍对大学生就业能力必然会产生影响。以下本文基于风险容忍视角,引入行为偏好影响因子,基于“风险容忍-行为偏好-大学生就业能力”分析思路,对大学生就业能力相关问题进行研究,以进一步丰富就业能力研究。

二、理论分析

就业风险对于个体而言是一种不确定性的信息源,风险容忍决定了个体的风险态度,继而影响其行为方式。而风险态度的异质性决定了个体对风险的看法和认识上的差异,具有不同风险偏好的个体所定义的“风险”不同(孙毓泽,2009)[12],个体回避失败的动机越强,其在风险情景中的行为倾向越趋于保守(谢晓非、李育辉,2002)[13]。大学生风险容忍度高的原因有:一是先天赋予人格—自信乐观的人格素质;二是先天赋予社会资本—丰富的家庭资源禀赋。随着风险容忍度的提高,其对工作收入、工作地点、工作单位等的行为偏好更加强烈,继而对个体感知的就业能力产生影响。这种影响效应呈双面性。

一方面,风险容忍度更高的大学生对职业发展期望更为乐观,而自我效能感、韧性和乐观三个维度对就业能力有积极影响。风险容忍度更高的大学生,在就业选择中的行为偏好上更倾向于“好工作”,有着较高的就业期望,其对自己有足够的信心,在工作搜寻中愿意付出更多的包括搜寻时间在内的成本,表现出较强的自我感知就业能力,存在所谓的“自我激励的正向效应”。

另一方面,工作胜任力除了技术、技能、人际关系外,还应该包括资源禀赋。风险容忍度高的大学生对风险表现出较弱的敏感性,其行为偏好表现得更为明显,可能选择“不就业”或“更长时间的等待就业”或“创业”,表现出较弱的就业能力。究其原因,一是具有家庭资源禀赋丰富特征的风险偏好者更有条件选择创业。家庭、学生动员社会资本的能力非常重要,它影响着就业过程中的信息获得、机会争取和物质情感支持的获取(孙士杰,2008)[14]。风险承受能力较高的人更可能偏向于自主创业(杨卫春,2012)[15]。二是风险容忍度高的大学生在家庭资源禀赋丰富的条件下,更倾向于不就业或更长时间的等待就业。大学生家庭经济条件优越可能会提高其就业期望(韩翼祥等,2007)[16],使其在就业选择时有将保留工资高企的“资本”,从而抑制其就业倾向。事实证明,那些父母受教育程度低、来自农村且缴纳学费有困难的学生毕业时更急于就业(李晓玲、李胜生,2007)[17]。大学生的家庭社会阶层对其择业依赖倾向有显著的预测作用(崔淼等,2011)[18],农民工或农民家庭出生的大学生毕业半年后的就业率最高,而家庭处在社会阶层中层或以上的大学生毕业后不就业或更长时间等待就业的比例更高(麦克思,2009)[19],存在所谓的“家庭依赖的负向效应”。

可见,行为偏好在风险容忍和就业能力之间表现出了较强的中介效应作用,但具体方向如何取决于“自我激励的正向效应”和“家庭依赖的负向效应”的强弱。

(一)个体的风险容忍影响其行为偏好

决策者基于对风险的情绪反应而做出风险决策,决策时情绪通过简化认知过程而影响决策(Slovic,2002)[20]。从情绪角度来看,个体风险偏好表达的便是其对风险的即时情绪反应,风险容忍度更高的个体,相信自己有一定的风险控制能力,对所需做出的决策表现出更为乐观的态度。在损失框架下,愉悦情绪能诱发更强的风险偏好(刘永芳等,2010)[21]。一般而言,风险容忍度更高的个体本身就是风险偏好者,在决策上更偏向于有挑战性的行为,表现出更强的行为偏好;从认知角度看,认知闭合需要对决策偏好有显著影响,而且高认知闭合的个体在不确定情况下更会立刻做出决策,而低认知闭合个体的风险容忍度较高,会更有动机和偏好继续进行信息收集和决策思考(刘雪峰等,2007)[22]。总的来说,风险容忍度更高的个体会在决策上表现出更为强烈的风险行为偏好。

(二)个体行为偏好影响其就业能力与就业实现

行为偏好对就业能力的影响机理是复杂的。“有限理性”的结果是,个体不可能对所有相关信息进行分析、判断并穷尽所有的备选方案,进而比较出优劣(Simon,1978)[23]。也就是说,即便个体在行为偏好的基础上对相关就业信息进行收集,也不能保证其一定能做出最优的选择,继而出现对自身就业能力判断不实的情况。

偏好是一种心理状态或结果,不同的个体由于推理能力的差异会导致对同一事物出现不同偏好判断。而决策实际就是一个期望的形成和最大化的过程,个体在决策过程中受行为偏好的影响而表现出一定的能力。现实中的求职行为是动态的、循环的自我调适过程,是一种有目的的、受主观意愿驱动的行为模式,它开始于就业目标的识别,进而为实现就业目标付出努力(Kanfer et al,2001)[24]。对大学生而言,他们在择业时受行为偏好的影响,会选择或寻找就业目标,从而产生一种内驱力——努力的动机,继而在动机的直接推动下为实现就业目标提高自身的就业能力。然而,偏好既可以使个体选择就业,也可以使个体选择不就业或者不做任何选择,行为偏好更强的个体会表现出对就业的种种倾向性选择,尤其是本身拥有较为丰富资源禀赋的个体,可能存在雇员歧视性偏好而影响其就业选择,他们有资本选择“不就业”或“更长时间地等待就业”或“创业”。由此,在现实中,行为偏好越强的大学生,“个性”更强,对其意向性选择目标的追求可能更为坚定,更不愿意因势利导,更不愿意基于现实情形而做出“妥协”,但其特殊的具有个性特点的偏好不一定与市场相符,其表现出来的就业能力往往反而越弱。

(三)风险容忍、行为偏好及大学生就业能力

首先,从人际交往能力来看,人际交往是人的各种社会关系(包括人际关系)得以实现和发展的手段。大学生自身心理因素会直接影响他们的人际交往能力(刘朝晖等,2006)[25]。处在毕业阶段的大学生,面对职业抉择,在心理上往往会有更多的彷徨和不适,风险容忍度低的大学生在行为上表现出“宅属性”,不愿承担人际交往过程中可能的风险成本,影响其正常的人际交往;而时间和金钱是人际关系维系的纽带,风险容忍度高的大学生,认为自己能够承受风险成本,在人际交往行为上更偏好于付出交往成本,与不同类型、不同岗位的人交往。能力从经验中累积而成,丰富的实践会提高自身的人际交往能力,继而提高就业能力。

其次,从学习能力来看,知识是人类社会历史经验的总结,接受知识和经验是人们学习的主要任务,学习也是人们适应社会、求得生存和发展必不可少的社会活动(张怀满,2010)[26]。出于职业生涯考虑,大学生一般在行为选择上会偏好于获取外部学习资源,以实现自我提升,通过学习达到自我强化。风险容忍度高可能促使大学生对外部新鲜事物和知识表现出更强的兴趣爱好和学习动力,基于“干中学”的效应以及知识积累的乘数效应,在实践中使个人的人力资本得以丰富,进而就业能力获得提升。

再次,从应聘能力来看,风险容忍对大学生就业能力的影响存在不确定性。一方面,求职行为包括识别理想职业、设计搜寻计划、搜寻并选择职业、确定并接受选择结果四个连续阶段(Soelberg,1967)[27],亦或是由求职准备阶段、应聘筛选阶段和进入组织阶段组成。应聘能力不但包括面试能力,还包括信息筛选能力和简历制作能力等。风险容忍度高的大学生在高就业期望的影响下,往往并不急于快速就业,他们参与求职过程中的笔试及相关面试,应聘能力随之得以提高;另一方面,用人单位对应聘者的考核是多元的,不完全取决于学校成绩单或推荐信等。比如,用人单位在招聘时,一般要对应聘者进行面试,既对应聘者的专业技能和知识进行考察,又对应聘者的外在形象与现场表现进行考察。由此,风险容忍度高的大学生反而可能不占优,因为个人风险容忍度更高的大学生往往更容易出现自负、依赖等心理现象,导致其应聘能力更低。

最后,从工作技能来看,风险容忍作为基础的心理能力,其与工作技能之间的关系是不可忽视的。风险容忍度低的大学生一旦认为自己短时间内甚至以后都不能掌握该项技能,他们就可能更倾向于选择风险规避,即放弃该项工作技能的学习或提升,选择其他更易掌握的技能,继而导致其工作技能掌握程度较低;相反,风险容忍度高的大学生更偏好自我提升,进而实现工作技能的提高乃至就业能力的提升。

三、数据来源与模型构建

(一)数据来源及其描述性统计

本文数据源自于问卷调查所获得的数据。问卷是在借鉴以往研究基础上自行设计,采取李克特5点量表法,按照“很不赞同”、“不赞同”、“一般”、“较赞同”和“非常赞同”分别赋值为“1”、“2”、“3”、“4”和“5”分。首先,借鉴国内外学者的相关研究成果设计本研究的问卷量表;其次,将设计好的量表进行预调研,预调研共收回样本56份;最后,根据预调研的反馈情况,对问卷量表项目内容进行修改,制订出实际调研问卷。在实际调研过程中,以广东、江西、安徽和上海等地高校部分2014-2016届毕业大学生为对象,于2016年3-5月期间采取随机抽样方式共发放调查问卷905份,回收问卷597份,问卷回收率为65.97%。在剔除缺失项的样本后,最终的有效问卷为460份,有效问卷回收率为50.83%。

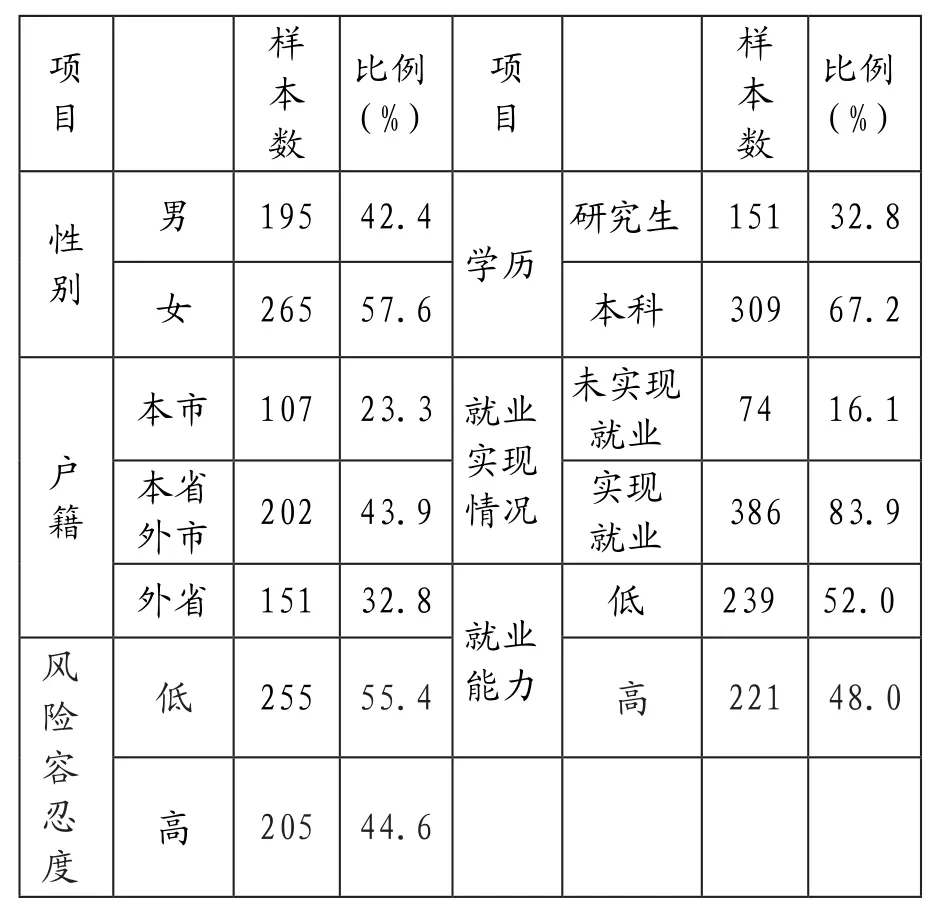

根据调研结果建立数据库,并进行数据处理,其中,参照 Anderson & Rubin (1956)[28]提出的因子得分计算方法,对就业能力量表进行信度和效度检验并通过后,对就业能力①大学生就业能力包括人际交往能力、应聘能力、工作技能和学习能力四个维度。的各维度量表进行因子分析,通过加权平均法计算就业能力因子得分(就业能力因子得分为标准化后数值),以0为分界点,大于0表示就业能力高,小于0表示就业能力低。对大学生就业风险容忍度②大学生就业风险容忍度量表确定为8个项目,分别是F1:我很喜欢尝试新奇的事物;F2:我倾向做有风险的事情;F3:当有机会冒险时,我不太考虑安全性;F4:我有信心抵御求职压力;F5:在用人单位招聘-录取过程中,我有能力承担时间跨度太大、耽误求职进程的风险;F6:我不担心求职失败;F7:我的就业意愿较弱;F8:对就业寻找过程可能遇到的风险我已做好准备。量表进行信度和效度检验并通过后,进行因子分析,各题项聚合为两个因子,通过加权平均法得出风险容忍因子得分(风险容忍因子得分为标准化后数值),以0为分界点,大于0表示风险容忍度高,小于0表示风险容忍度低。分析发现,接受调查时,83.9%的大学生实现了就业;自我感知风险容忍度低的大学生占比为55.4%,自我感知风险容忍度高的大学生占比为44.6%;样本大学生自我感知就业能力水平总体偏低。结果如表1所示:

表1 样本大学生描述性统计分析结果(N=460)

(二)模型构建

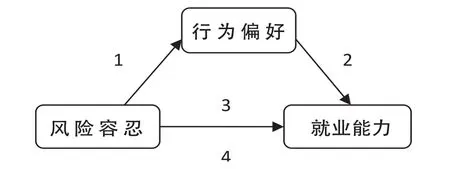

根据Baron & Kenny(1986)[29]提出的检验方法,构建图1—中介效应示意图,其中,路径1表示风险容忍对行为偏好产生影响;路径2表示行为偏好对就业能力产生影响;路径3表示风险容忍对就业能力产生影响;路径4表示同时控制路径1和路径2时,风险容忍对就业能力的影响。

图1 中介效应示意图

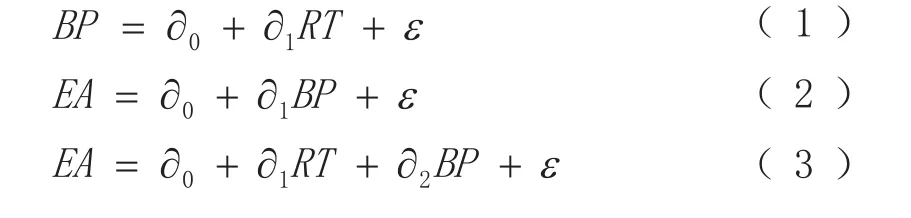

为实证检验行为偏好在风险容忍对大学生就业能力影响中发挥的中介效应,分三步进行实证分析,构建如下模型:

其中,BP表示行为偏好,RT表示风险容忍,EA表示就业能力。模型(1)检验风险容忍对行为偏好的影响,模型(2)检验行为偏好对就业能力的影响,模型(3)检验行为偏好在风险容忍影响就业能力中起到的作用。

表2 样本大学生就业能力自我感知水平测量(N=460)

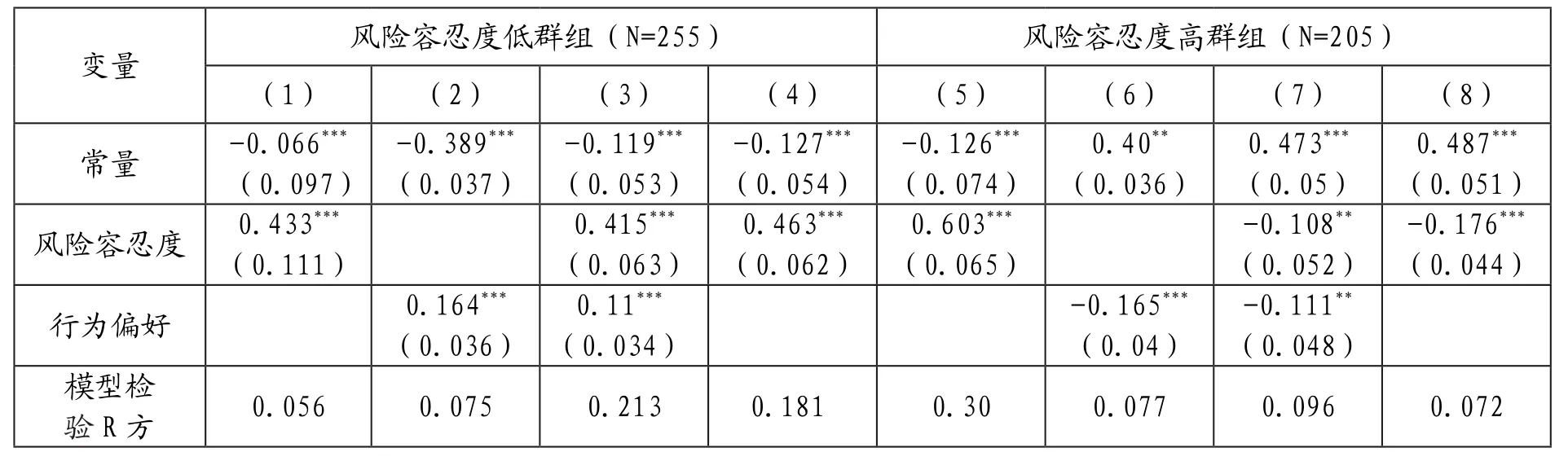

表3 中介变量检验结果:风险容忍度对大学生就业能力的影响

四、实证结果

以风险容忍度作为分类标准,对样本大学生就业能力自我感知水平进行测量,结果如表2所示,风险容忍度高和风险容忍度低的大学生群组的自我感知就业能力存在明显差异,自我感知风险容忍度高的大学生,自我感知就业能力也较高。由此,为更好地检验行为偏好在风险容忍对就业能力影响中的作用,以风险容忍度作为分类标准,将样本分为风险容忍度低和风险容忍度高两个群组,分别检验行为偏好在风险容忍对就业能力影响中发挥的作用。

首先,对风险容忍度低群组大学生的中介效应检验模型进行回归,结果如表3的第(1)-(3)列,其中,第(1)列结果显示,风险容忍度对行为偏好有显著影响;第(2)列结果显示,行为偏好显著影响就业能力;第(3)列结果显示,风险容忍度和行为偏好对就业能力均有显著正向影响。因此,对比第(3)列和第(4)列发现,第(3)列中风险容忍度对于就业能力的系数(0.415)小于第(4)列中风险容忍度对就业能力的系数(0.463),表明行为偏好在风险容忍和就业能力之间发挥部分中介效应。①行为偏好在本文主要考察的是大学生在就业选择过程中对工作地点、工作环境、用人单位的偏好情况。

其次,对风险容忍度高群组大学生的中介效应检验模型进行回归,结果如表3的第(5)-(7)列。同样的分析机理下,第(5)列结果显示,风险容忍度对行为偏好有显著正向影响;第(6)列结果显示,行为偏好对就业能力有显著负向影响;第(7)列结果显示,模型中同时纳入风险容忍度和行为偏好后,风险容忍度和行为偏好对就业能力的负向影响通过了显著性检验,对比第(8)列的分析结果可以认为,行为偏好在风险容忍和就业能力之间发挥部分中介效应。

因此,无论是风险容忍度低群组还是风险容忍度高群组,行为偏好在风险容忍度对就业能力的影响中都发挥了一定的中介作用,但在不同群组中会表现出不一致的中介效应方向。

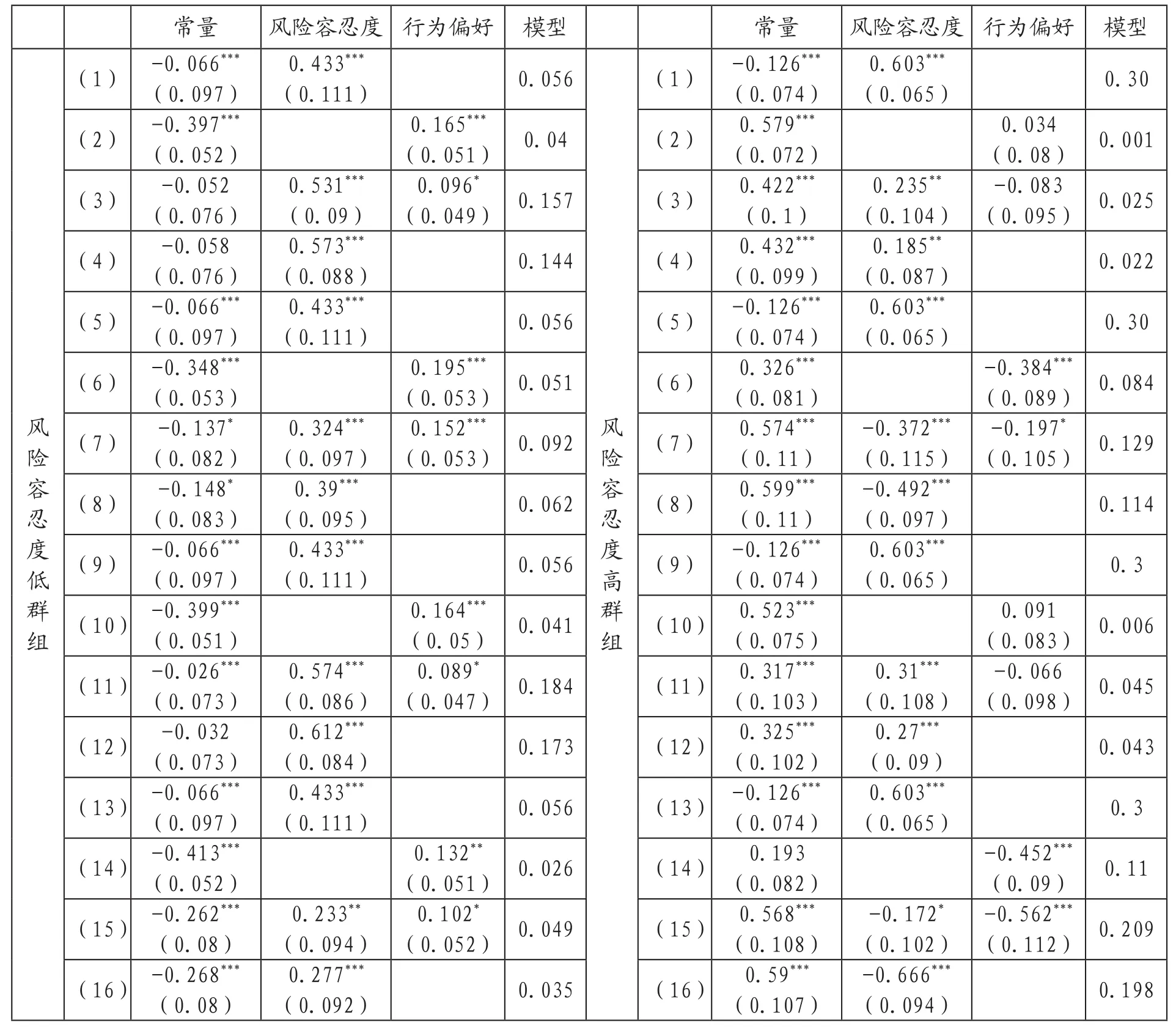

对行为偏好在风险容忍度对大学生就业能力各维度影响中的作用进行分析,结果如表4所示,(1)-(4)分别表示各所在群组中,行为偏好在风险容忍度对大学生人际交往能力影响中的中介效应检验结果;(5)-(8)分别表示各所在群组中,行为偏好在风险容忍度对大学生应聘能力影响中的中介效应检验结果;(9)-(12)分别表示各所在群组中,行为偏好在风险容忍度对大学生学习能力影响中的中介效应检验结果;(13)-(16)分别表示各所在群组中,行为偏好在风险容忍度对大学生工作技能影响中的中介效应检验结果。

表4 中介变量检验结果:风险容忍度对大学生就业能力各维度的影响

可见,在风险容忍度低群组大学生中,行为偏好在风险容忍度对大学生就业能力各维度、包括人际交往能力、学习能力、应聘能力和工作技能的影响中均发挥部分中介效应;在风险容忍度高群组大学生中,行为偏好在风险容忍度对大学生人际交往能力和学习能力的影响中没有通过中介效应检验,行为偏好在风险容忍度对大学生应聘能力和工作技能影响中发挥部分中介效应作用。

五、结论与对策

基于来自广东、江西、安徽、上海等地高校部分2014-2016届毕业大学生的调查问卷,利用SPSS19.0软件,采取回归分析,对大学生风险容忍对其就业能力的影响及其行为偏好的中介效应进行实证检验,结果显示,以风险容忍度高低作为分类标准,风险容忍度低群组的大学生就业能力感知水平总体较低,风险容忍度高群组的大学生就业能力感知水平总体较高;行为偏好在风险容忍对大学生就业能力的影响中发挥部分中介效应,但影响方向会发生改变。具体地讲,风险容忍度低群组大学生中,行为偏好在风险容忍影响人际交往能力、学习能力、应聘能力和工作技能中均发挥部分中介效应;风险容忍度高群组大学生中,行为偏好在风险容忍对大学生人际交往能力和学习能力影响中的中介效应没有通过显著性检验,行为偏好在风险容忍对大学生应聘能力和工作技能影响中发挥部分中介效应作用。也就是说,大学生风险容忍处于低水平时,提高风险容忍会强化其行为偏好以激励其就业能力的提升,而当大学生风险容忍本身处于高水平时,风险容忍的提高会进一步强化其行为偏好而抑制其就业能力。对此,可采取如下对策:

1.因势利导,帮助大学生正确认识自身风险容忍水平,适时抉择

大学生正处于向成年期过渡的阶段,风险容忍度低的大学生在选择就业时有着更多的彷徨和不适,从而影响其就业能力,导致其无法实现正常就业;而风险容忍度过高的大学生在选择就业时容易被“个人偏好”主导,做出暂不就业的决定。必须及时了解大学生对自身风险容忍的感知情况,因势利导,有针对性地采取个性化辅导策略。要鼓励风险容忍度低的大学生树立就业信心,对风险容忍度高的大学生则进行风险感知教育,提高其风险敏感性,适时抉择。

2.关注心理健康,帮助大学生保持良好求职心态,形成合理就业偏好

大学生求职心理情况是一个动态的过程,前期:自负心理、攀比心理会影响大学生就业期望的合理性判断;中期:犹豫、依赖、焦躁、挫折等心理可能会引发大学生行为偏好转移,出现消极就业现象;后期:懈怠、抑郁等心理可能会直接导致大学生不就业。所以,必须关注大学生心理健康情况,及时了解和掌握其心理动向,帮助大学生保持良好的求职心态,形成合理的就业行为偏好,促进就业分流,推动其实现充分就业。

3.实施差异指导,帮助大学生确立适宜的职业期望,确保工作搜寻适度

要针对大学生群体的个体差异性,根据其资源禀赋、风险容忍以及行为偏好,结合大学生就业市场的行情,引导大学生确立适宜的职业期望,规划合理薪酬预期水平,适时进入就业市场开展有针对性的工作搜寻,做出科学的判断和抉择。既要关注大学生就业选择中受个人资源禀赋影响可能存在的“自我激励效应”,也要重视其“家庭依赖效应”,确保个人用于工作搜寻的时间和经济等资源投入保持在适度水平,避免搜寻过度带来的浪费和工作搜寻无为导致的失业。

[1]赵颂平,赵莉.论大学生就业能力的发展[J]. 教育与职业,2004(21):65-66.

[2]沈晓梅.基于心理资本的大学生就业能力培养[J].中国高校研究,2013(12):90-93.

[3]毛晖.基于心理契约视角的大学生就业能力培育策略[J].教育与职业,2015(2):180-181.

[4] WITTEKIND A, RAEDER S & GROTE, G. A longitudinal study of determinants of perceived employability[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(4), 566-586.

[5] BERNTSON E, SVERKE M & MARKLUND S. Predicting perceived employability: Human capital or labour market opportunities [J]. Economic and Industrial Democracy, 2006, 27(2), 223-244.

[6] DE VOS A & SOENS N. Protean attitude and career success: The mediating role of self-management[J]. Journal of Vocational Behavior, 2008, 73(3), 449-456.

[7] VAN EMMERIK I J H, SCHREURS B DE CUYPER, N JAWAHAR, I M & PEETERS M C W. The route toemployability:Examining resources and the mediating role of motivation[J]. Career Development International, 2012, 17(2), 104-119.

[8] CAMPS J & Rodríguez H. Transformational leadership, learning, and employability: Effects on performance among faculty members[J]. Personnel Review, 2011, 40(4), 423-442.

[9]李军凯.大学生就业能力的结构及影响因素研究[J].中国青年研究,2012(11):89-92.

[10]C J RUBINSTEIN.心理学的原则和发展道路[M].上海:三联出版社,1965.

[11]李效忠.能力心理学[M].西安:陕西人民教育出版社,1985.

[12]孙毓泽.风险态度与个体教育、就业的选择—教育经济学的视角[J].教育学术月刊,2009(5):12-14.

[13]谢晓非, 李育辉.风险情景中的机会和威胁认知[J].心理学报,2002, 34(3):319-326.

[14]孙士杰.社会资本对大学生就业影响的概念模型及运作机理研究[J].教育与经济,2008(2) : 42-46.

[15]杨卫春.基于风险承受能力的大学生就业选择的实证[J].统计与决策,2012(13):117-119.

[16]韩翼祥, 翁杰, 周必彧.中国大学生的就业决策和职业期望——以浙江省为例[J].中国人口科学, 2007(3):63-71.

[17]李晓玲,李胜生.大学生就业倾向及其影响因素[J].西安交通大学学报(社会科学版),2007(4):86-90.

[18]崔淼,林崇德, 徐伦.家庭社会阶层对大学生择业依赖倾向的影响:当前经济信心的中介作用[J].心理科学,2011(3):652-656.

[19]麦克思.2009年中国大学生就业报告[M].北京:社会科学文献出版社,2009.

[20] SLOVIC P. Rational actors or rational fools: implications of the affect heuristic for behavioral economics[J]. Journal of Socio-Economics, 2002, 31: 329-342.

[21]刘永芳,毕玉芳,王怀勇.情绪和任务框架对自我和预期他人决策时风险偏好的影响[J].心理学报,2010, 42(3):317-324.

[22]刘雪峰,张志学,梁钧平.认知闭合需要、框架效应与决策偏好[J].心理学报,2007, 39(4):611-618.

[23] SIMON H A. Rationality as process and product of though[J]. American Economic Review, 1978, 68: 1-16.

[24] KANFER R, WANBERG C R & KANTROWITZ T M. Jobsearch and employment: A personality- motivational analysis andmeta-analytic review[J]. Journal of Applied sychology, 2001, 86:837-855.

[25]刘朝晖,温梅,李惠超.浅谈大学生人际交往能力的培养[J].中国成人教育,2006(12):77.

[26]张怀满.试论大学学习的特点及大学生学习能力的培养[J].黑龙江高教研究,2010(9):129-131.

[27] SOELBERG P O.Unprogrammed decision making [J]. Industrial Management Review, 1967, 8(2):19-29.

[28] ANDERSON R D & RUBIN H. Statistical inference in factor analysis. Proceedings of the Third Berkeley Symposium of Mathematical Statistics and Probability, 1956(5):111-150.

[29] BARON R M & KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51, 1173-1182.

[30]王宋涛,温思美,朱腾腾.市场分割、资源错配与劳动收入份额[J].经济评论,2016(1):13-25.

An Empirical Study of Risk Tolerance and Employment Ability of College Students—— Based on the Mediation Effect of Behavioral Preference

LUO Mingzhong, TAO ZHi

( South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong Province, China )

Based on a survey with 460 questionnaires from 2014- 2016 college graduated students from Guangdong, Jiangxi, Anhui, Shanghai, etc. We inspect the relationship among risk tolerance, behavioral preference and employment ability using risk tolerance criteria for college students. The result shows that college students who have low risk tolerance tend to have low self-perception of employment ability, other students have high self-perception of employment ability. Individual behavior preference plays a partial mediating effect on the inf l uence of risk tolerance on college students' employment ability, but with the increase of risk tolerance, the direction of its impact will change. Then we should follow this trend to help college students build a correct understanding of risk tolerance and make the right choice; take care of college students' psychological health, help them keep a good Job-seeker psychological and form a reasonable employment preference; implement differential guidance to help college students to establish the appropriate career expectations, ensure proper job search.

college students; risk tolerance; behavioral preference; employment Ability

F241.4

A

1673-2375(2017)04-0087-08

[责任编辑:文 沂]

2017-03-26

广东省教育厅教育科研项目“禀赋效应、行为偏好与大学生就业能力培养”(项目编号:2014GXJK015)、广东省研究生教育改革课题“就业能力视角下的研究生培养模式改革研究”(项目编号:2015JGXM-MS08)、广东省哲学社会科学基金共建项目“风险容忍、资源约束与农民‘互联网+’创业”(项目编号:GD16XYJ19)阶段性研究成果。

罗明忠(1969— ),男,江西永新人,博士,华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师,主要研究方向:劳动经济、农业经济;陶志(1992—),女,安徽六安人,华南农业大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:劳动经济。