就业困难群体再就业意愿影响因素研究*

—— 基于政府就业援助视角

李栋华

(首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

就业困难群体再就业意愿影响因素研究*

—— 基于政府就业援助视角

李栋华

(首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

“福利依赖”现象极大地浪费了人力资源的再次利用,政府就业援助不仅解决了就业困难群体的生活保障问题,也为缓解“人口红利”的消退带来了积极影响。通过对北京市502位就业困难者进行了问卷调查,并通过列联表和二元Logistic模型分析了影响就业困难群体选择政府就业援助的因素。研究发现性别、受教育程度、家庭规模、家中就业数、家中是否有照顾的老人、加入公益性就业组织前的职业或身份、家庭平均月收入及加入公益性就业组织前的收入来源对就业困难群体是否选择政府就业援助的影响是显著的,年龄、婚姻状况对就业困难群体的再就业意愿影响不显著。

就业困难群体;再就业意愿;政府就业援助;二元Logistic模型

一、问题的提出

据人力资源和社会保障部发布的《2015年度人力资源社会保障事业发展统计公报》显示,全国城镇登记失业率为4.05%,城镇失业人数为966万人,较上年度增加14万人。北京市城镇登记失业率为1.4%,城镇失业人数为7.85万人。种种迹象表明,随着就业困难群体的进一步扩大,大量有劳动能力并在劳动年龄范围内的就业困难群体赋闲于家,一方面造成了巨大的人力资源浪费,另一方面对社会稳定构成了一家影响。为了解决就业困难群体的生活保障及社会稳定等问题,政府相继出台了一系列救助制度,如低保救助福利、失业保险等。然而,这种给予型低保救助福利提升了低保受助者失业的可能性,降低了低保受助者再就业意愿,从一定程度上来说,城市低保救助导致“福利依赖”现象的出现[1]。为了缓解“福利依赖”、人力资源浪费及失业率高等社会问题,政府基于就业援助的目的,组建了社区公益性就业组织及各类公共就业服务机构。2013年,这类公共就业服务机构帮助5.3万户零就业家庭实现每户至少一人就业,180万就业困难者实现就业[2]。但是,并不是所有人都愿意选择政府就业援助,为此本研究试图分析影响就业困难群体选择政府就业援助的各种因素,从而改善“福利依赖”现象及影响,提升对就业困难群体人力资源的利用。本文认为,研究就业困难群体选择政府就业援助的因素可以分为人口统计特征、加入公益性就业组织前的职业特征、家庭特征及收入特征等方面来进行。

二、文献综述与理论假设

在理论方面,探究就业困难群体再就业意愿的主要理论为马克思就业理论、工作搜寻理论及人力资本理论。陆燕春(2001)基于马克思就业理论指出,促进劳动力市场化、大力发展第三产业将有利于缓解下岗职工的再就业问题[3]。朱镜德(2002)运用工作搜寻理论提出了“虚幻技能工资”假说,认为下岗工人陷入再就业难困境是由于原企业“工资信号”的长期失真[4]。此外,丁煜(2005)指出,人力资本存量的严重不足也是实现下岗失业人员再就业的重要障碍[5]。

针对哪些因素是影响就业困难群体再就业意愿的主因,国内众多学者主要从人口统计特征、收入特征、家庭特征、社会资本等方面进行了大量的实证研究。王欣(2011)认为,年龄与就业困难群体求职意向呈显著正相关关系,即年龄越大的未就业人员其求职意向越强烈[6]。王增文(2012)认为,性别、年龄等个人特征变量对农村社会救助群体的再就业意愿存在显著性影响[7]。除此之外,龚文娟(2007)认为,家庭总收入越低的失业者再就业意愿会更加强烈[8]。刘畅(2011)等研究发现,低收入群体的收入会影响其是否接受政府就业援助[9]。吴蕾(2012)指出,家庭因素抑制了就业困难群体再就业意愿,即家庭负担越重的失业者越不愿就业[10]。赵延东(2002)指出,在劳动力市场制度建立前,社会资本对下岗职工再就业具有明显的促进作用,但是在劳动力市场确立后,其对处于社会底层的下岗职工来说,更多的是消极作用,即使用社会资本并不会给就业困难群体带来更好的工作机会[11]。齐心(2007)实证研究却发现,社会资本对求职意愿具有正向作用,即低保未就业者拥有的社会资本越多,其再就业意愿越高[12]。同时,有的学者还从其他角度研究了就业困难群体再就业意愿影响因素。慈勤英(2003)发现低保等社会援助既有正面激励,又有负面效应[13];慈勤英(2006)还认为,个人失业责任认知会对失业者再就业具有正向影响[14]。

当然,上述研究有助于了解就业困难群体再就业的基本情况,掌握该群体整体的变化趋势。但是,缺少对政府就业援助意愿的考察,将导致很难准确地把握就业困难群体的再就业意愿。鉴于此,本文将利用2016年北京市调查数据对就业困难群体选择政府就业援助的再就业意愿(以下简称再就业意愿)进行初步探讨,并基于上述学者的研究成果,将影响就业困难群体再就业意愿的因素划分为:人口统计特征、家庭特征、加入公益性就业组织前的职业特征和收入特征等。假设如下。

假设1:男性就业困难者与女性就业困难者相比,选择政府就业援助的意愿更弱。在劳动力市场中,性别歧视现象普遍存在。同等条件下,雇主更愿意接受男性就业困难者,相较于女性而言,男性就业困难者的选择余地更多。而且,女性就业困难者的家庭角色也会促使其选择更为稳定的职业。

假设2:就业困难者的年龄越大,选择政府就业援助的可能性就越大。随着年龄的增长,人的精力、体力会不断下降。与此同时,学习能力、沟通能力也会随之退化,这些因素会使得就业困难者丧失在劳动力市场上的优势地位。因此,随着年龄增长,就业困难群体的再就业意愿更加强烈。

假设3:与已婚就业困难者相比,未婚者更倾向于选择政府就业援助。未婚就业困难者在求职时考虑更多的是个人的生活问题,相较于已婚者,不需要顾忌配偶给其带来的经济负担。

假设4:受教育程度越高,就业困难者越不愿意选择政府的就业援助。首先,受教育程度高的就业困难者求职媒介会更加丰富,获得就业信息更加便捷;其次,文化水平高的就业困难者一般具有某项专业技能,从而扩大了其再就业范围;最后,文化水平较高的就业困难者更希望通过自己的努力来获取工作,而不是单纯依赖于政府救助。

假设5:就业困难者的家庭规模越大,其再就业意愿越强烈。家中人口越多,其所承担的支出也就越多。一般来说,家庭支出较为固定,也只有选择较为稳定的工作,才能长期有效地解决家庭开支问题。经调研发现,与其他就业困难者可找到的工作相比,政府就业援助所提供的工作岗位稳定性更好。

假设6:家中有需要照顾的老人时,就业困难者更不愿意选择政府就业援助。一般而言,赡养父母成为调查对象不可推卸的责任,这就抑制了其原本强烈的工作意愿,会对就业困难者推迟就业产生影响,也会促使其选择灵活性较强的工作。

假设7:家中就业人数越多的就业困难者,再就业意愿越低。家庭中的经济状况与家中就业人数有一定关系,如果配偶及其子女都已就业,那么个人的经济压力相对较小,其工作的选择将不会局限于政府就业援助。

假设8:职业越不稳定、失业周期越长的就业困难者,选择政府就业援助的意愿越强烈。

就业困难者在加入社会公益性就业组织之前,根据相关政策,其职业或身份大致可分为7类:大龄长期失业人员、残疾人员、刚登记失业一年以上人员、零就业家庭人员、随军家属,以及除上述人员外享受低保人员、其他固定职业。访谈中发现,在这些职业或身份之中,较不稳定的应为:大龄长期失业人员、残疾人员、刚登记失业一年以上人员、零就业家庭人员,这类人员选择政府就业援助的可能性更大。除此之外,与刚登记失业一年以上人员相比,大龄长期失业人员更愿意选择政府就业援助。

假设9:就业困难者的家庭平均月收入越高,其再就业意愿会变弱。家庭平均月收入较高的就业困难者满足其日常开销更加容易,个人的就业意愿也会变弱,进而更加不愿意选择政府就业援助。

假设10:有固定收入的就业困难者,再就业的意愿越小。就业困难者在加入社会公益性就业组织之前,其主要收入来源大致可分为7类:打零工、失业保险金、下岗生活费、家庭成员供养、最低生活保障金、原有积蓄、其他固定收入。走访中发现,打零工的人数较多,相对于从其他途径获得收入的就业困难者而言,其收入更不固定,就业压力较大,这类人更有可能选择政府的就业援助。

三、抽样及特征

(一)数据来源

本研究数据来源于2016年课题组在北京市开展的关于社会公益性就业组织发展现状的专项调查。调查内容涉及社会公益性就业组织人员个人及家庭情况、工作现状、组织认同及就业满意度等方面。以随机抽样方法抽取600位就业困难者进行问卷调查,在剔除关键变量缺失的样本后,得到有效样本502份,问卷有效率83.7%。调研时间为2016年7月至9月。

(二)样本特征

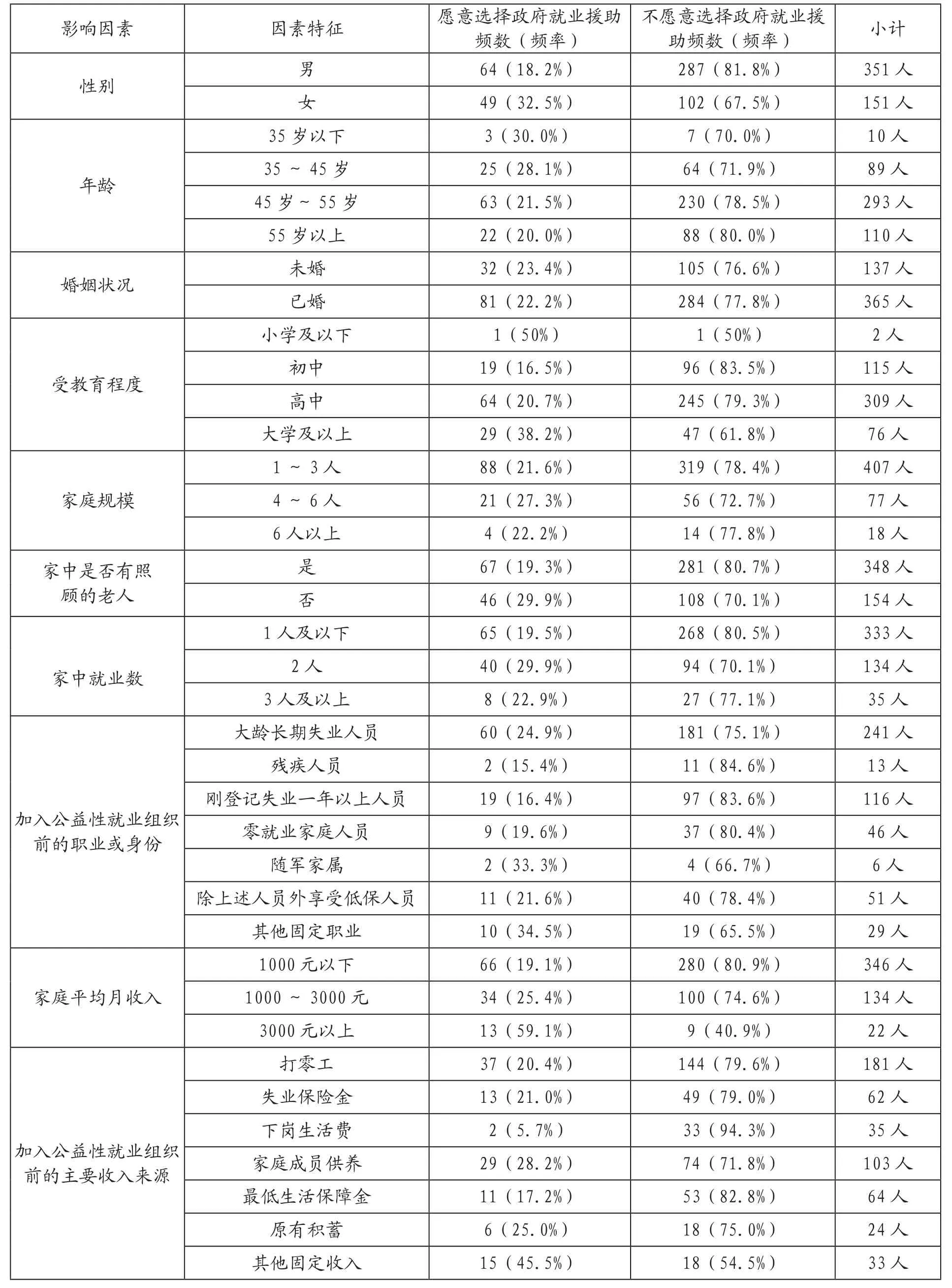

下面,本文通过列联表分析不同因素在不同情况下时,就业困难群体再就业意愿的频数分布状况。

第一,性别。由表1可知,女性就业困难者选择政府就业援助的频数高于男性,说明女性就业困难者再就业意愿更强。由于女性在劳动力市场处于劣势地位,再加上女性家庭角色限制,所以她们更倾向于选择政府就业援助。

第二,年龄。将调查对象按35岁以下、35~45岁、45岁~55岁、55岁以上,将年龄分为4组。从表1中可以看出,45~55岁的就业困难者选择政府就业援助的频数最大,说明其更愿意接受政府就业援助。这是因为他们的工作技能和体力正处于衰退阶段,相较于年轻的就业困难者竞争力更弱,因而从事政府提供的就业岗位可能是较好的选择。但是,随着年龄的增长,有意愿从事政府提供岗位的就业困难者频数明显下降。尤其是55岁以上,由于身体状况的限制,愿意再就业者趋于少数。走访中发现,即使是55岁以上的就业困难者愿意选择政府就业援助,也会从事更为轻松的工作。

第三,婚姻状况。由表1可知,已婚者和未婚者在选择政府就业援助方面的频数分布几乎持平,说明已婚和未婚的就业困难者选择政府就业援助的认知是相似的。

第四,受教育程度。将就业困难者的受教育程度分为小学及以下、初中、高中、大学及以上4个层次。从表1中不难看出,随着就业困难者受教育水平越来越高,愿意选择政府就业援助的就业困难者的比例越来越大。这是由于受教育程度较高的就业困难者可以依靠网络等资源获取更多有关政府就业援助方面的信息。调研中也发现,

相较于就业困难者可以寻找到的工作,他们更在乎政府工作的稳定性及相关福利,受教育程度高的就业困难者也更信任政府。

表1 就业困难群体再就业意愿影响因素列联表分析

第五,家庭规模。将家庭规模分为1~3人、4~6人、6人以上3类。从表1可以看出,家庭规模为1~3人的就业困难者选择政府就业援助的频数最大,随着家庭规模的扩大,选择政府就业援助的就业困难者比例也在增加,说明家庭规模的大小对就业困难者选择政府就业援助具有直接影响。

第六,家中是否有照顾的老人。从表1中不难发现,家中有照顾的老人的就业困难者更不愿选择政府就业援助。说明照顾老人的责任抑制了就业困难者的再就业意愿。

第七,家中就业数。将家中就业数分为1人及以下、2人、3人及以上3类。从表1中可以看出,家中就业数越多,再就业意愿也越强,其中家中就业数为2人时,更倾向于选择政府就业援助,说明家中就业数将影响就业困难者是否选择政府就业援助。

第八,加入公益性就业组织前的职业或身份。根据相关政府文件,将就业困难者的职业或身份可划分为大龄长期失业人员、残疾人员、刚登记失业一年以上人员、零就业家庭人员、随军家属、除上述人员外享受低保人员、其他固定职业7类。从表1可以看出,职业为“其他固定职业”的就业困难者选择政府就业援助的意愿最强,然后依次是随军家属、大龄长期失业人员、除上述人员外享受低保人员、零就业家庭人员、刚登记失业一年以上人员、残疾人员。该频率分布表明,在此之前曾有稳定职业或身份的就业困难者与职业稳定性差的就业困难者相比,更可能选择政府就业援助。调研中发现,曾有稳定职业或身份的就业困难者一般以依靠政府救助为主,选择政府就业援助可以说是“福利依赖”现象的延伸。另外,在稳定性较差的身份中,与刚登记失业一年以上人员相比,大龄长期失业人员更倾向于选择政府就业援助。

第九,家庭平均月收入。在发放调查问卷时,根据就业困难者的经济情况,将家庭平均月收入分为1000元以下、1000~3000元、3000元以上3类。从表1可以发现,家庭平均月收入越高,愿意选择政府就业援助的就业困难者频率越高。从中可以粗略判断出,家庭平均月收入越高的就业困难者,其再就业意愿也越强。

第十,加入公益性就业组织前的主要收入来源。结合就业困难者的职业和身份,将其收入来源分为打零工、失业保险金、下岗生活费、家庭成员供养、最低生活保障金、原有积蓄、其他固定收入7类。从表1看出,收入来源为“其他固定收入”的就业困难者选择政府就业援助的意愿最强,收入来源为“下岗生活费”的就业困难者选择政府就业援助的意愿最低,“打零工”的就业困难者愿意接受政府就业援助的人数最多,收入来源为失业保险金、家庭成员供养、最低生活保障金、原有积蓄的就业困难者选择政府就业援助的比例相似。从概率分布上说明,打零工的就业困难者较于可获得下岗生活费的就业困难者更愿意选择政府就业援助,拥有其他固定收入的就业困难者较于打零工和可获得下岗生活费的就业困难者更倾向于选择政府就业援助。

以上分析,初步解释了哪些因素可能会影响就业困难群体的再就业意愿。下面采用Logistic模型对样本数据进行二元回归分析,进而检验由上述列联表分析所得到的研究成果是否成立。

四、Logistic模型回归分析

(一)变量说明

1.因变量

本文从问卷提取A16题“失业时您愿意选择政府就业援助吗?”,来考察就业困难群体选择政府就业援助的再就业意愿。该题项共包括两个选项:愿意、不愿意。

2.自变量

“性别”为虚拟变量:1表示男性;0表示女性。“年龄”为定序变量:1表示35岁以下;2表示35~45岁;3表示45岁~55岁;4表示55岁以上。“年龄”越大变量的数值越大,为正向指标。“婚姻状况”为虚拟变量:1表示已婚;0表示未婚。“受教育程度”为定序变量: 受教育程度越高数值越大,正向指标。“家庭规模”为定序变量:家庭规模越大数值越大,正向指标。“家中是否有照顾的老人”为虚拟变量:1表示是;0表示否。“家中就业数”为定序变量:家中就业数越多数值越大,正向指标。“加入公益性就业组织前的职业或身份”为分类变量:1表示大龄长期失业人员;2表示残疾人员;3表示刚登记失业一年以上人员;4表示零就业家庭人员;5表示随军家属;6表示除上述人员外享受低保人员;7表示其他固定职业。“家庭平均月收入”为定序变量:家庭平均月收入越高数值越大,正向指标。“加入公益性就业组织前的主要收入来源”为分类变量:1表示打零工;2表示失业保险金;3表示下岗生活费;4表示家庭成员供养;5表示最低生活保障金;6表示原有积蓄;7表示其他固定收入。

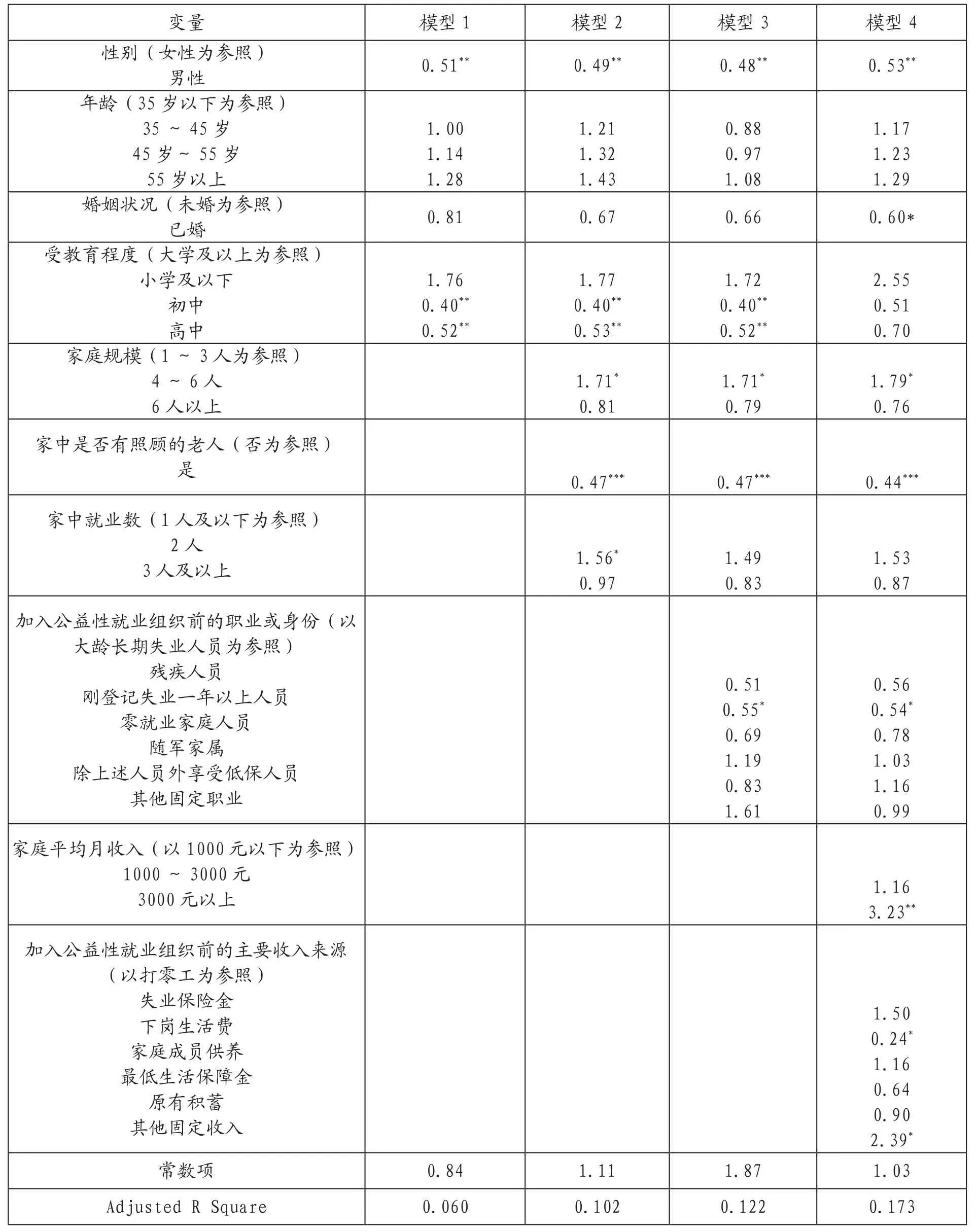

表2 Logistic模型回归分析结果(N=502)

(二)回归分析结果

为了全面考察就业困难群体选择政府就业援助再就业意愿的影响因素和验证回归结果的稳健性,本研究通过逐步纳入自变量并加以控制的方式进行逐步回归(统计软件为SPSS23.0)。表2是模型的回归结果,表中数据是优势比exp(bi)。

将性别、年龄、婚姻状况、受教育程度等人口统计特征纳入回归,作为基本的回归模型,见模型1。该回归结果显示,较女性而言,男性就业困难者选择政府就业援助的再就业意愿只为女性的0.51倍,并且这种差异在5%的水平下显著,也就是说女性就业困难者选择政府就业援助的意愿更强烈。这一结论验证了假设1。这可能是因为较于男性而言,女性在就业市场本来就属于弱势群体,就业渠道有限,而且其经济独立和自我保障能力方面远比男性差,再加上家庭角色的限制,所以会使其更倾向于选择政府就业援助。年龄对就业困难群体是否选择政府就业援助不存在显著性,说明年龄的高低不会对就业困难群体的再就业意愿产生影响。婚姻状况对就业困难群体选择政府就业援助不具有显著作用,说明结婚与否不会影响就业困难群体的再就业意愿。相对而言,初中文化水平、高中文化水平就业困难群体选择政府就业援助意愿分别是大学文化水平的0.40倍和0.52倍,并且这种差异在5%的水平下显著,也就是说受教育程度越高,就业困难群体越倾向于选择政府就业援助,这是由于受教育程度较高的就业困难者可以依靠网络等资源获取更多有关政府就业援助方面的信息。调研中也发现,相较于就业困难者可以寻找到的工作,受教育程度高的就业困难者更在乎政府工作的稳定性及相关福利。

为分析家庭特征对就业困难群体再就业意愿的影响,将家庭规模、家中是否有照顾的老人及家中就业数三个因素纳入回归模型,见模型2。在控制其他因素的前提下,发现家庭规模越大,家中就业人数越多,就业困难群体越愿意选择政府就业援助。由此假设5得以支持。而这可能是由于家庭规模大的就业困难群体,所承受的经济压力及负担也重,为此更愿意选择收入较为稳定的政府就业援助。此外,经调查发现,就业困难群体对政府就业援助的整体评价较高,一般家中一人选择就业后对其他未就业人员选择政府就业援助具有促进作用,故而使得家中就业人数存在显著性。然而对于家中有需要照顾老人的就业困难群体,其再就业意愿较低。一般而言,赡养父母作为调查对象不可推卸的责任,抑制了其原本强烈的工作意愿,会对就业困难群体推迟就业产生影响,也会促使其选择灵活性较强的工作。这一结论验证了假设6。

在控制其他因素的前提下,发现加入公益性就业组织前的职业或身份对就业困难群体再就业意愿的影响具有较好的稳定性,见模型3。该回归结果显示,刚登记失业一年以上人员选择政府就业援助的再就业意愿仅为大龄长期失业人员的0.55倍,并且这种差异在10%的水平下显著,即大龄长期失业人员较于刚失业人员选择政府就业援助的意愿更强烈。这表明失业时间的长短对于就业困难群体选择政府就业援助具有重要影响。年龄较大、失业时间较长的就业困难者在劳动力市场上本就不具有竞争力,其就业要求也会随之下降。虽然政府就业援助的资金不高,但其提供的岗位较为稳定,增强了就业困难者的安全感。而对于刚失业人员而言,其选择面更广,更愿意尝试其他就业途径。该结论部分支持假设8。

为考察经济特征对就业困难群体再就业意愿的影响,将家庭平均月收入和加入公益性就业组织前的收入来源纳入回归模型,见模型4。第一,家庭平均月收入对就业困难群体再就业意愿具有正向影响。可能收入越高的就业困难者,获得政府就业援助方面的信息越便利,又由于政府就业援助时会附加额外的社会保障,如三险一金,故使其更愿意选择政府就业援助。第二,打零工的就业困难者较于可获得下岗生活费的就业困难者更愿意选择政府就业援助,这可能与打零工的收入不稳定有关。另外,拥有其他固定收入的就业困难者较于打零工的就业困难者更倾向于选择政府就业援助。根据访谈发现,其他固定收入者的收入来源一般为房租、利息收入等,这类就业困难者之所以选择政府就业援助是因为其更看重政府就业援助时所提供的社会福利保障。

五、结论与建议

本文基于2016年北京市就业困难群体的微观调查数据,利用列联表和二元Logistic模型分析了影响就业困难群体选择政府就业援助的因素。人口统计特征为:和男性就业困难者相比,女性就业困难者选择政府就业援助的意愿更强烈;受教育程度越高的就业困难群体选择政府就业援助的可能性越大。家庭特征为:家庭规模越大,越倾向于选择政府就业援助;家中就业人数越多,其再就业意愿越强;家庭中有照顾的老人会阻碍就业困难群体选择政府就业援助。加入公益性就业组织前的职业特征为:大龄长期失业人员与刚失业人员相比,再就业意愿更强。收入特征为:月收入越高的就业困难群体,再就业意愿越强;打零工的就业困难者较于可获得下岗生活费的就业困难者更愿意选择政府就业援助;拥有其他固定收入的就业困难者较于打零工的就业困难者更倾向于选择政府就业援助。此外,年龄、婚姻状况对就业困难群体再就业意愿的影响不显著。

事实上,政府就业援助的初衷主要是基于促进就业、维持社会稳定等目的,同时也希望能够缓解“福利依赖”现象。但就目前来看,就业困难群体对政府就业援助的认知差异性较大,政府的宣传力度还比较有限。另外,对已获得政府就业援助的就业困难者的审核力度也不足,致使高收入者及其他固定收入者依赖政府救助。鉴于此,本文提出以下几方面的政策建议:一是加强政策宣传、引导正确的社会福利观。作为政府的基层部门理应积极地组织就业困难群体再就业的宣传活动,加大宣传力度,让具有再就业意愿的就业困难者更加便利地知晓政府就业援助政策。在此基础上,也要正确引导就业困难者的社会福利观和工作伦理,避免已获得社会福利救助的人员再次接受政府就业援助。二是完善就业援助对象的瞄准机制和退出机制。研究结果中不难发现,月收入较高、拥有其他固定收入的就业困难者更倾向于选择政府就业援助,为此应以低收入、非稳定收入来源为主来确定政府就业援助对象的瞄准机制,进而剔除月收入较高、有固定收入及已接受社会福利救助的就业困难者,同时在审查过程中,要强化各政府部门之间的信息交换,推动公民信息联网化,还可以灵活采用实地走访调查等方式核实就业困难者的真实情况。此外,应加强对退出机制的落实,对已经不满足政府就业援助政策的就业困难者要及时管理,避免政府资源的浪费,提升政府就业援助的效率。三是推进政府就业资源的分类管理。为了使政府就业资源利用最大化,更具针对性,应以就业困难者的个人特征、家庭特征、先前的职业特征及收入特征等为依据合理配置政府就业资源,使得政府就业援助切实满足就业困难者的现实需求,从而达到精准援助的目的。四是扩充政府就业援助范围。政府就业援助不能仅以提供公益性就业岗位为主,在一定程度上可以适度扩充政府就业援助范围。一方面,政府应提供职业指导和职业介绍等服务,改善劳动力市场信息不对称的现状,为就业困难者融入社会提供更多机会;另一方面,基层政府部门应加强对就业困难者的能力救助,重视教育及培训等人力资本投入,采用在职教育、技能培训、工作辅导等方式把就业培训项目与就业困难群体的再就业紧密结合起来,进而提升就业困难者的劳动技能及就业积极性。

[参考文献]

[1]慈勤英,兰剑.“福利”与“反福利依赖”—基于城市低保群体的失业与再就业行为分析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2015(4):111-119.

[2]王阳.就业服务政策促进就业效果分析—一个有利于家庭发展的视角[J].经济体制改革,2015(6):12-18.

[3]陆燕春.马克思就业理论与我国下岗再就业[J].当代经济研究,2001(1):43-45.

[4]朱镜德.关于下岗工人再就业难问题的理论思考[J].中国人口科学,2002(1):21-26.

[5]丁煜.下岗失业人员的再就业培训:效用与局限性—从人力资本理论的分析视角[J].市场与人口分析,2005(6):17-21.

[6]王欣.北京市就业困难群体再就业促进的研究—基于求职意向及求职行为的分析[J].人口与经济,2011(2):52-55.

[7]王增文.农村社会救助群体再就业意愿影响因素研究[J].人口学刊,2012(6):64-71.

[8]龚文娟.失业者再就业行为及其影响因素分析—基于湖北省武汉、荆州、洪湖三市的调查[J].社会,2007(3):156-178.

[9]刘畅,刘晨晖.低收入群体救助瞄准机制研究—基于辽宁省社会调查的实证分析[J].财政研究,2011(6):40-43.

[10]吴蕾.失业者工作意愿影响因素分析[J].人口研究,2012(5):84-93.

[11]赵延东.再就业中的社会资本:效用与局限[J].社会学研究,2002(4):43-54.

[12]齐心.低保未就业人员求职意愿及影响因素研究[J].城市问题,2007(7):71-75.

[13]慈勤英.失业者社会援助与再就业的选择—以湖北省武汉市为例[J].中国人口科学,2003(4):63-68.

[14]慈勤英,王卓祺.失业者的再就业选择—最低生活保障制度的微观分析[J].社会学研究,2006(3):135-150.

Effecting Factors of Employment Diff i culty Group Reemployment Intentions: Based on the Government Employment Assistance Perspective

LI Donghua

( Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China )

“Welfare dependency” phenomenon greatly wasted human resources to use again, government employment assistance not only can solve the problem of employment diff i culty group life safeguard, also has brought the positive inf l uence with easing the“demographic dividend”. A questionnaire survey to 502 employment diff i cult people living in Beijing was carried out. The reemployment determinants of employment diff i culty group selection government employment assistance were examined using contingency table and binary logistic model.Studying on the gender, education-level,family-size,number of employment in the home , have or haven’t take care of old people in the family ,occupation and identity before joining the public welfare organization,monthly family income and source of income before joining the public welfare organization will have a signif i cant effect on choosing government employment assistance . In addition, age, marital status, are not determinants of employment diff i culty group choosing government employment assistance.

employment diff i culty group;reemployment intention;government employment assistance; binary logistic model

C913.2

A

1673-2375(2017)04-0064-09

[责任编辑:简 洁]

2017-04-08

李栋华(1992—),男,新疆库尔勒人,首都经济贸易大学劳动经济学院硕士研究生,研究方向:劳动经济学、人力资源开发与管理。