《汤姆·索亚历险记》中的服饰描写

邵泽鹏

马克·吐温,19世纪美国著名作家,原名萨缪尔·兰亨·克莱门斯,“马克·吐温”是其笔名,字面意思是水深2英寻,原是密西西比河上水手的常用语,表明水深的程度足够保证轮船正常航行。他的代表作品有小说《败坏了哈德莱堡的人》《汤姆·索亚历险记》《哈克贝利·费恩历险记》等。其中,情节、人物前后关联的两部历险记因其与儿童文学的紧密联系,得以在全世界范围内广泛传播。在中国,这两部历险记几乎可以说是家喻户晓、妇孺皆知,各种翻译的版本加起来,恐怕有几十上百种之多。

出版于1876年的《汤姆·索亚历险记》,描写了勇于追求自由、富于冒险精神的主人公汤姆·索亚的一系列历险故事。由姨妈收养的汤姆忍受不了家庭与学校的严苛管束,在學校里调皮捣蛋,经常逃学,在家则喜欢耍小聪明,因此并不讨大人们喜欢。一天深夜,他与小流浪汉哈克贝利·费恩在墓地玩,无意中目睹了凶杀案的发生,因为害怕凶手报复,两个人发誓绝不向任何人提及此事。之后,与家人闹矛盾的汤姆、乔·哈帕找到哈克贝利·费恩,一起离家出走,来到一个小岛“当海盗”,就在镇上人以为他们已经淹死了,为他们举行葬礼的时候,他们出现在了教堂。随着谋杀案审理日期的日益临近,备受良心折磨的汤姆终于站了出来,在法庭上指证真凶是印第安·乔,不幸的是,凶手当场逃脱。不久后,在一次野餐时,汤姆与他心爱的女孩儿贝基·撒切尔一同迷失在了大岩洞中,几日后,他们才成功脱险。休养了一段时间之后,当听说岩洞入口已经被封住时,他告诉法官,杀人凶手印第安·乔在岩洞中,当众人来到岩洞,发现印第安·乔已经饿死在那里。最后,他带着哈克贝利·费恩再次来到岩洞,找到了凶手藏下的财宝。

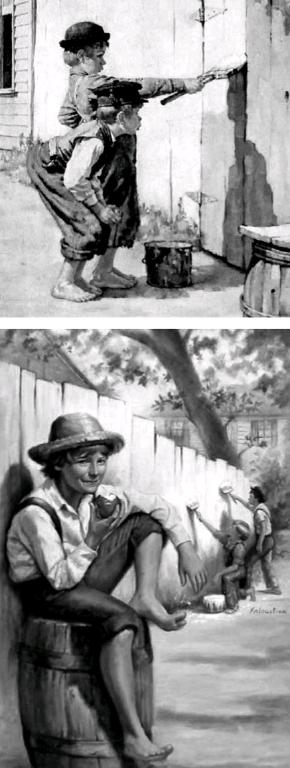

在该书的最后一章中,被寡妇道格拉斯收养的哈克贝利·费恩忍受了几周的文明的“折磨”,终于逃离了寡妇的家,当汤姆找到他,劝他回去时,哈克贝利·费恩这样向其形容他在寡妇家中的打扮:“我得穿那种该死的勒得我喘不过气的衣服,汤姆;不知道怎么回事,那些衣服一点气都不透;它们那么漂亮,弄得我不能坐,不能躺,也不能到处打滚。”读到这里,让人不禁好奇,为何哈克贝利·费恩会觉得被勒得喘不过气来?是因为他不习惯穿新衣服,害怕随意坐、躺、到处打滚会把漂亮的新衣服弄脏、弄坏吗?恐怕未必。要想真正理解哈克贝利·费恩的感受,就不得不提及这一时期男子服饰的特点。在《汤姆·索亚历险记》一书的前言中,马克·吐温指出他所描写的时期是此书首次出版的三四十年前,据此推算,时间大概应该是1830年—1850年之间,在西方服饰史上,此时正处于浪漫主义时期(1825年—1850年)。这一时期,男子服装受到女子服装造型的影响颇深,男上装开始流行束腰,甚至是使用紧身胸衣,下装则流行穿紧身裤。这一身紧身的行头,对于穿惯了大人的破衣烂衫的小流浪汉哈克贝利·费恩来说有多么拘束,也就不言自喻了——那些衣服虽然破旧,但却宽松。

发型方面,这一时期男子的发型以短发为主,男子留卷发要到其后的克里诺林时期(1850年—1870年)才流行开来,所以第四章去主日学校前,洗漱打扮时汤姆才会为无法捋顺自己的卷发而感到异常苦恼。在这一章中出场的主日学校校长,其穿着正是体现浪漫主义时期服饰特点的典型,留着短发的他,“穿着一件僵硬的立领衫,上沿几乎碰到耳朵,两个领尖则直逼嘴的两角——形成一个只能看到正前方东西的围栏,要想往旁边看,就得转动整个身子;他的下巴搁在一条展开的领巾(Cravat)上,那领巾的长宽就像一张银行票据,两端饰有蕾丝;他的靴子前端尖翘得很高,就像雪橇的滑板,这可是当时流行的式样”。“克拉巴特”(Cravate,Cravat,初期克拉巴特宽约30厘米,长约1米,后来增加到2米,边缘饰有蕾丝)领巾,可以说是浪漫主义时期最有特色的服饰品,此时的克拉巴特虽然在造型上比巴洛克时期(1620年—1715年)的克拉巴特更接近现代领带,且系结方法多达三十几种,但其功能依旧是绕在颈上,遮挡衣襟,并起到装饰作用。巨大的立领、两端装饰着蕾丝的克拉巴特领巾、尖高高翘起的靴子,此时,走上讲坛的主日学校校长,简直就像是走上T台的时装模特。实际上,不只是形象如同走秀,他的讲话也带有明显的表演性质——以至于他在“无意识中养成了一种与平时不同的,在主日学校讲话的特别语调”。

在第一章的后半部分,汤姆遇见的那个穿着很好衣服的“新来的男孩儿”的打扮,也表现出了这一时期的服饰特征。“他戴着一顶精致的帽子(Cap),蓝色上衣扣得紧紧的,又新又整洁,他的裤子(Pantaloons)也是一样。”在浪漫主义时期,无檐的便帽“开普”(Cap)十分流行,此时的“庞塔龙”(Pantaloons)造型窄瘦、裤脚紧身。紧接着,作者从汤姆的视角发出了一句感慨,“他竟然还穿着鞋——今天只是周五!”为什么汤姆对于“新来的男孩儿”周五就穿着鞋感到惊讶哪?通读文本不难发现,除了周日,汤姆几乎从不穿鞋,哈克贝利·费恩对于周日要穿一整天鞋子都要抱怨,何况是其他时候。之所以如此,是因为浪漫主义时期美国人所穿着的鞋子多为昂贵而又笨重的手工皮鞋、皮靴。虽然此时已经出现了一些轻便的制鞋材料,但主要运用于女鞋,并且也没有流行开来。而能够降低鞋子制作成本的机器制鞋工艺,还要等到下一时期才出现。既然鞋子笨重,天一旦热起来,孩子们自然不愿意再穿鞋子,既然鞋子昂贵,普通家庭即便为孩子买了鞋子,也舍不得让孩子们穿着漫山遍野地玩耍。因此,当时普通家庭的男孩子只有在周日才穿着平时舍不得穿的衣服,套上一般天热时根本就不会穿的皮鞋出现在主日学校以及教堂。

然而,通过分析《汤姆·索亚历险记》中为数不多的几次服饰描写,可以发现,书中人物的衣着并不仅仅带有浪漫主义时期的特征,也有其他时期的特点。小说第一章,为探查汤姆是否曾经逃学去游泳,于是波莉姨妈查看他衬衣的领子是否还缝得好好的,可以摘下的衬衣翻领,这实际上是克里诺林时期男式衬衣的特点。在这一时期之前,男式衬衣的领子均为高高竖起来挡住面颊的立领,直到克里诺林时期,才出现翻领衬衣,而且,与当下的衬衣翻领不同,克里诺林时期的衬衣翻领是可以摘下来的。此外,第三章中,汤姆喜欢的女孩儿贝基·撒切尔出场时所穿的绣花灯笼裤(pantalettes),也是在克里诺林时期才逐渐流行开来的女装裤。这种灯笼裤也叫布尔玛裤,以美国女权运功先驱艾米莉亚·布尔玛(1818—1894)命名,此裤用料柔软、造型宽松,裤长到脚踝,裤脚用松紧带收口。为什么马克·吐温给他们穿上了克里诺林时期的衣服?在《流行体系》一书中,法国著名思想家罗兰·巴特(1915—1980)对意象服装(以摄影或绘图的形式出现)、书写服装(用语言将衣服描述出来)、真实服装这三者进行了区分,并进而指出,“书写服装的局限已不在质料,而是在价值的局限。”换句话说,书写服装可以描述出服装的质料等读者在面对真实服装、意象服装时无法直接获得的特征,但它不可能把一件服装的所有特征都穷尽,而且,书写服装的目的也不是用语言将与服装相关的所有细节描写出来,而是要将那些能够凸显价值的点表现出来。同样道理,马克·吐温对于服装的书写,也并不是为了说明书中人物角色所穿衣服的所有特点,而是要通过他所描写出来的服饰特点说明人物、推动小说的情节进展。这也正是身处浪漫主义时期的汤姆、贝基·撒切尔穿上克里诺林时期流行的衣服的缘由所在。如果汤姆穿着立领衬衣,那么波莉姨妈借检查汤姆衬衣上的领子还是不是缝在衬衣上来探知汤姆是否逃学去游泳的情节就无法展开。作為一种大胆的服饰,即便是在克里诺林时期,灯笼裤都曾遭到美国各方面的批评,因此,身着灯笼裤,无疑凸显出了贝基·撒切尔热情、大胆的性格。

《汤姆·索亚历险记》中其他几处关于服饰的描写,也能说明作者的匠心独运。例如,在小说第一章的开头,波莉姨妈明明眼神好到可以穿透两片炉盖,却还是架着一副眼镜显示自己“时髦(Style)”。在西方服饰史上,戴眼镜作为装饰,实际上是新古典主义时期(1789年—1825年)比较流行的做法。波莉姨妈以一种落伍的方式显示自己时髦,这也就难怪作者在文中会为时髦加上引号了。第八章中,试图离家出走的汤姆想象自己“身穿黑丝绒紧身上衣,半截裤,脚蹬长筒靴……阔边帽上装饰着摇摆的羽毛”,这一身明显具有典型巴洛克时期服装特点的打扮,表现出汤姆对于成为一名骑士般海盗的向往。再比如,小说第三十三章中,汤姆与哈克贝利·费恩找到了印第安·乔留在大岩洞中的宝藏,那里还有“两三双旧莫卡辛鞋(Moccasins)”等杂物,莫卡辛鞋,原为北美印第安人所穿的无后跟软皮平底鞋,作者特意说明这一点,无疑是为了进一步凸显印第安·乔的印第安人混血儿的身份。正是因为服饰与人的身份有这样紧密的联系,所以在法庭逃脱之后的印第安·乔才可以借助乔装改扮再次大摇大摆地出现在村镇里。裹着披肩毛毯,留着着丛林般的白色络腮胡,戴着宽边帽以及一副绿眼镜的他,活脱脱就是一个西班牙老头儿,只要他不说话,谁也不会怀疑他就是杀人凶手印第安·乔。

总而言之,在《汤姆·索亚历险记》一书中,马克·吐温的服饰描写几乎可以称得上是无一处为闲笔,这些描写,一方面作为小说不可或缺的有机组成部分,为小说增光添彩;另一方面,也为后人理解19世纪中期美国人的服饰特点提供了佐证。