直接生命体验与触摸学术“现场”

刘畅

说到思想和学术,第一反应就是抽象、晦涩和理性。翻开一本本思想或学术著作,第一印象就是其理论名词的密度和思维抽象的程度。确实,从思维分类角度看,思想和学术都属于逻辑思维的范畴,与讲究形象思维的文学、艺术属于不同的领域。思想、哲学、学术等领域的思维活动确实也是在运用概念、范畴、命题来论证一个道理。抽象的理论思维属于高级思维活动,它可以将感性经验上升到理性层面,可以对分散破碎的材料进行整合,可以透过表象看到事物的本质,可以发现事物间隐蔽的内在联系,还可以对未来做出预测,以引导行动。但这并不意味着思想、哲学、学术、理论这类高度抽象的思维活动与“形象”和“现场”完全无缘。正是从这种意义上,有学者特别强调了直接的生活体验和“学术现场”在理论思维中的重要作用。

如米尔斯在《社会学的想象力》中就说:“我想最好还是先提醒初学者的是,在你们所加入的学术共同体中,那些最有名望的思想家并不把研究工作与日常生活相割裂。他们舍不得冷落任何一方面,以至于不能容忍这样的分割,并且要力图使两者相得益彰。”对此,他进一步解释说:“我的意思是,你必须在学术工作中融入个人的生活体验:持续不断地审视它,解释它。从这个意义上说,治学之道就是你的核心,并且在你可能从事的每一项学术成果中纳入个人的体验。说你能‘获取经验,首先意味着(你自己)往日的体验参与并且影响着现在的体验,进而影响到对未来经验的获取。…… 个人体验和学术活动相辅相成,进行中的与尚在计划的研究也密切结合。作为治学者,要尝试将正在从事的学术研究与同时产生的个人体验协调起来。在这里,你不要惮于运用体验,并与正在从事的各种研究直接联系。”

像文学艺术的创作一样,许多思想性、学术性的著作也是源于作者个人直接的生活感受和生命体验,而且,这种感受和体验还会成为其著作的主体论证材料。

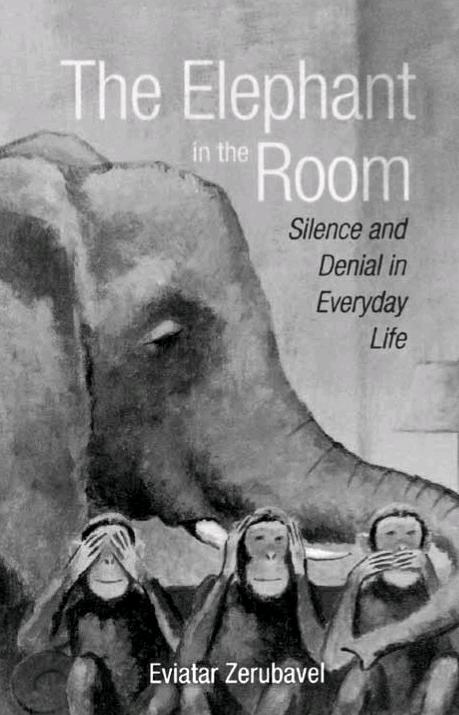

例如,伊维塔·泽鲁巴维尔在叙述《房间里的大象:生活中的沉默和否认》一书的形成过程时坦承:“本书的缘起,可以一直追溯到我小时候。我成长的家庭,每个房间都藏有某些不能谈及的‘大象,我被这些‘公开的秘密所包围,人人心知肚明,却没人当面提起。在这方面还有另外一些对我影响重大的经历:我是在1950年代的特拉维夫长大的,在那里,大多数1948年前留下的非犹太痕迹只是一些社区的阿拉伯地名了。多年后,我目睹了那里的人们在试图抗拒一种集体性的强制噤声(其目的在于迫使他们对‘大象视而不见)的过程中,是如何饱受创痛的。这更进一步触发了我对‘私下体验与‘公开承认之间,那些充满张力的微妙差异的研究兴趣。”可见这一选题源自作者早期童年或少年直接的生命体验。“然而最终促使我动笔的,却是我在某博士教学项目中担任系主任时的一段特别经历。1998年春天,我发现自己不得不去应对一系列令人不安的事件,这些事件已经威胁到了系里同事之间的人际关系乃至伦理立场。然而,因为恐惧和耻辱感这两种因素以不那么常见的方式掺杂在一起,所以尽管这些事件已经无人不知且流毒深广,但在公开场合,我的诸多同事却都选择避而不谈。这种境况,包括同事们对此境况的反应都令人忧虑,但同时也促发我对此事进行思考。我此前曾撰文从社会学角度写过‘人们的觉察过程,这之后则开始从社会学角度对‘人们的忽视过程越发地产生了兴趣。并且在此过程中我也越发地关注沉默对于个体和群体所具有的长期负面影响。”于是,“转年,我在系里举办的一个全国性学术会议上,做了一个关于‘社会组织中的沉默和否认的报告,这个报告可以算是我逐漸成型的想法的一个早期总结。我的报告引发了广泛讨论,可是与会的十多名我的同事中,只有两位同事在会后和我聊了聊。这件事恰好证实了我所要论证的:即人们对于打破沉默谈‘沉默一事,颇不情愿。三年之后,即2002年的11月份,我开始写这本书。(伊维塔·泽鲁巴维尔《房间里的大象:生活中的沉默和否认》,重庆大学出版社,2013年7月版,前言)

又以亚当·斯密的《道德情操论》为例。学术界一般认为,亚当·斯密在《道德情操论》中把人们的行为归结于利他同情,而在《国富论》中却把人们的行为归结于利己自私。因而可以把斯密看作是伦理学上的利他主义者,经济学上的利己主义者。《道德情操论》开篇便申明自己的主张:

“无论人们会认为某人怎样自私,这个人的天赋中总是明显地存在着这样一些本性,这些本性使他关心别人的命运,把别人的幸福看成是自己的事情,虽然他除了看到别人幸福而感到高兴以外,一无所得。这种本性就是怜悯或同情,就是当我们看到或逼真地想象到他人的不幸遭遇时所产生的感情。我们常为他人的悲哀而感伤,这是显而易见的事实,不需要用什么实例来证明。这种情感同人性中所有其他的原始感情一样,决不只是品行高尚的人才具备,虽然他们在这方面的感受可能最敏锐。最大的恶棍,极其严重地违犯社会法律的人,也不会全然丧失同情心。”

但由于作者不是“人们”或“某人”,无法窥知这些人的想法,亚当·斯密的论证方式就是把自己的日常体验作为全书的主要论证资料,来论证人类“同情”的存在。他首先提出了“想象”他人感觉的方式:“由于我们对别人的感受没有直接经验,所以除了设身处地的想象外,我们无法知道别人的感受。当我们的兄弟在受拷问时,只要我们自己自由自在,我们的感觉就不会告诉我们他所受到的痛苦。它们决不、也决不可能超越我们自身所能感受的范围,只有借助想象,我们才能形成有关我们兄弟感觉的概念。……通过想象,我们设身处地地想到自己忍受着所有同样的痛苦,我们似乎进入了他的躯体,在一定程度上同他像是一个人,因而形成关于他的感觉的某些想法,甚至体会到一些虽然程度较轻,但不是完全不同的感受。这样,当他的痛苦落到我们身上,当我们承受了并使之成为自己的痛苦时,我们终于受到影响,于是在想到他的感受时就会战栗和发抖。”亚当·斯密认为,这种想象之所以能够使我们“感受”到他人的感受,是因为“我们”和“他们”有着同样的生理感觉、感知、感情的结构,他举例说:“当我们看到对准另一个人的腿或手臂的一击将要落下来的时候,我们会本能地缩回自己的腿或手臂;当这一击真的落下来时,我们也会在一定程度上感觉到它,并像受难者那样受到伤害。当观众凝视松弛的绳索上的舞蹈者时,随着舞蹈者扭动身体来平衡自己,他们也会不自觉地扭动自己的身体,因为他们感到如果自己处在对方的境况下也必须这样做。性格脆弱和体质孱弱的人抱怨说,当他们看到街上的乞丐暴露在外的疮肿时,自己身上的相应部位也会产生一种瘙痒或不适之感。因为那种厌恶之情来自他们对自己可能受苦的想象,所以如果他们真的成了自己所看到的可怜人,并且在自己身体的特定部位受到同样痛苦的影响的话,那么,他们对那些可怜人的病痛抱有的厌恶之情会在自身特定的部位产生比其他任何部位更为强烈的影响。”

当然,人生的最大痛苦和恐惧是死亡,在此方面,亚当·斯密也论述了“同情”的悖论,其云:“我们甚至同情死者,而忽视他们的境况中真正重要的东西,即等待着他们的可怕的未来,我们主要为刺激我们的感官但对死者的幸福不会有丝毫影响的那些环境所感动。我们认为,死者不能享受阳光,隔绝于人世之外,埋葬在冰凉的坟墓中腐烂变蛆,在这个世界上消声匿迹,很快在最亲密的朋友和亲属的感伤和回忆中消失,这是多么不幸啊!”但逝者已矣,没有感觉,也就没有痛苦,在此,所谓“痛苦”主要是生者的痛苦,斯密由此开始了一系列哲学思辨,直到总结出一个人类的社会原则——“对死亡的恐惧捍卫了社会”,其云:“我们的同情不会给死者以安慰,似乎更加重了死者的不幸。想到我们所能做的一切都是徒劳的,想到我们无论怎样消除死者亲友的悲哀,无论怎样消除他们对死者的负疚和眷恋之情,也不会给死者以安慰,只会使我们对死者的不幸感到更加悲伤。……正是这个虚幻的想象,才使我们对死亡感到如此可怕。这些有关死后情况的设想,在我们死亡时决不会给我们带来痛苦,只是在我们活着的时候才使我们痛苦。由此形成了人类天赋中最重要的一个原则,对死亡的恐惧——这是人类幸福的巨大破坏者,但又是对人类不义的巨大抑制;对死亡的恐惧折磨和伤害个人的时候,却捍卫和保护了社会。”(亚当·斯密《道德情操论·论同情》)

通观《道德情操论》全书,基本没有引用其他的客观资料,作者自己的日常生活体验和感受构成了全书论证的主要资料。

新闻报道等与事实打交道的行当特别强调现场感,要求记者“到场”,其实,像学术理论活动这种较为抽象的思维活动也不是与“现场”完全绝缘,也需要到实地“现场”目击、感受那种现场氛围,从而获得某种灵感。试以卢梭写作《论人与人不平等的起因和基础》为例。

1753年11月,第戎科学院在《法兰西信使报》上刊登了一则有奖征文启事,全文如下:“1753年的精神奖是一枚价值三十皮斯托尔的金质奖章。征文的题目是:人与人之间不平等的起因是什么;这一现象是否为自然法所容许?谁能最好地解答这个问题,谁就将获得这枚奖章。文章可以用法文写,也可以用拉丁文写;文章的长度,以宣读起来不超过三刻钟为限。文章可免费邮寄,在1754年4月1日征文截止日期前,寄交第戎老市街科学院秘书佩蒂先生收。”卢梭看到这则征文启事提出的题目,又惊又喜。他当时的心情,在其《忏悔录》中记述甚详:“我记得,第戎科学院公布了一则以‘论人与人之间不平等的起因为题的征文启事。这个大题目使我深感震惊。我没有料到这个科学院竟敢提出这么一个题目。好嘛,它既然有胆量提,我就有胆量写;于是我就着手写了。”这篇论文涉及“起因”和“自然法”,就是要追溯在自然状态下人与人之间的不平等究竟是怎样产生的,而这样的“语境”在“不平等”现象已成既定事实的现代社会是不存在的,也就是说,卢梭是难以抵达“现场”通过观察来获得“第一手资料”的。卢梭解决这个问题的办法是“制造”或“虛拟”一个学术“现场”,以想象来弥补“语境”和“现场”的不足。卢梭在《忏悔录》中详细地披露了这种抵达“现场”的“观察”或“看见”的过程:

“为了能静下心来从容思考这个重大的题目,我到圣日尔曼去做了一次为期七八天的旅行,……每天其余的时间,我就钻到树林深处,在那里寻找并且找到了原始时代的景象,我勇敢地描写了原始时代的历史。”

树林深处的“现场”,卢梭看到了早期人类还未贫富分化的一幕幕生活图景,并把它写入了《论人与人之间不平等的起因和基础》:“我发现,他既不如某些动物强,也不如某些动物敏捷。不过,从总体上看,他身体的构造是比其他动物优越得多的:我看见他在一棵橡树下心满意足,悠然自得;哪里有水就在哪里喝,在向他提供食物的树下吃饱了就睡;他的需要全都满足了。”“野蛮人一吃饱了肚子,就和大自然相安无事,对他的同类也十分友好。在广阔的大自然里,到处都可找到食物,他为什么要去和同类你争我抢,互相打斗呢·他没有贪心,没有个人财产观念。千百万年前的原始人只有两种感情:一种是自爱心,即爱他自己,这是一种为保持自己生存的本能;另一种是怜悯心,不愿意看见自己的同类遭受痛苦,这种表现,我们在某些动物中也是可以看到的。”

为了战胜自然,在恶劣的环境下生存下来,人类开始合作、分工、群居,卢梭认为这恰恰开始促进了人类的分化——“例如在单凭一个人的力量不能捕获一头猛兽时,他们就会联合起来合力围捕。这种联合,尽管是短暂的,在击毙猛兽各人分到应得的一份之后就各自散去,但应当指出,这种形式已不再是自然的,因为它是人的行为的结果,包含有某些人为的约定和对个人自由的限制。后来,这种短暂的联合又逐渐导致其他形式的联合,例如合力挖掘洞穴或用树枝搭建躲避风雨的窝棚。只要人类满足于他们简陋的小屋,只从事单独一个人就可操作而不需要多人合力就能完成的技术工作,他们就能过着他们的天性所许可的自由自在的美好幸福生活。但是,从一个人需要别人帮助之时起,从他感到一个人拥有两个人的食物是大有好处之时起,人与人之间的平等就不存在,私有财产的观念便开始形成。对他人劳动、财产甚至是人身的占有开始出现。”

经历过漫长的岁月,这种情况演变成一种常态,“开始还不太脱离自然状态,因为那时候的权力还不是绝对的,首领和行政官员是推选的,若不称职,可以撤换。但后来权力完全落入富人、野心家或经验丰富的长者手中,而且,他们的权力愈来愈扩大,甚至演变成可以世袭。这时候,人民已经习惯于处于依附的地位,习惯于生活的安稳和平静,已经不愿意打破他们身上的枷锁了:甚至为了生活的宁静,就算再加重对他们的奴役,他们也甘愿忍受,这样一来,国家的首领便成了世袭的,他们把官职看作是他们家中的一项财产,把自己看作是国家的主人,把公民视为他们的奴隶,把公民像奴隶那样计算在自己的财产之内;他们把自己看作是等同上帝的列王之王”。

最后,卢梭总结道:“我扫尽人们所说的种种谎言,放胆把他们的自然本性赤裸裸地揭露出来,把时代的推移和歪曲人的本性的诸事物的进展都原原本本地叙述出来;然后,我拿人为的人和自然的人对比,向他们指出,人的苦难的真正根源就在于人的所谓进化。”

纵观卢梭写作《论人与人不平等的起因和基础》的思维过程和心路经历,很重要的一点就是他很重视身临其境地“亲临现场”,以获取第一手的印象和感觉,然后把这些印象和感觉上升为理论性的概括。在“现场”已经湮没在远古的历史尘埃之中的情况下,就要“复原”、“制造”、“再现”人类的自然状态,从中“看见”远古自然人类的种种早期活动状况,于是“我的灵魂被这些崇高的沉思默想激扬起来了,直升腾至神明的境界;从那里我看到我的同类正盲目地循着他们充满成见、谬误、不幸和罪恶的路途前进,我以他们不能听到的微弱声音对他们疾呼:‘你们这些愚顽者啊,你们总是怪自然不好,要知道,你们的一切痛苦都是来自你们自身的呀!这样沉思的结果,遂产生了《论不平等》这篇论文”。

总之,无论思想和哲学多么抽象与晦涩,无论与现实世界日常生活的联系是多么曲折,归根到底,它们都是五光十色、丰富多彩的日常生活和现实世界的反映。因而,许多西方思想家在呈现自己的最终学术成果的时候,也展示了他们的思维过程中的直接生命体验与一幕幕可以触摸的感性学术“现场”,给读者以思维方式方面的启迪。