TPP框架下京津冀知识产权协同管理体系的构建与比较研究

郭 斌

一、引言

目前,推进京津冀协同发展是后金融危机时期国家重要的发展战略之一。通过深化科技体制改革,增强技术创新对地区经济的驱动作用,现已成为京津冀“抢占新一轮经济增长与产业转型高地,全力建成世界级城市群”的关键点。[1]此时,京津冀知识产权协同管理政策也正在平稳推进,逐步形成区域科技创新共同体。之前,由于国内知识产权制度相对宽松,中国高新科技企业一直依靠模仿学习国际领先技术来降低研发成本,尚未在全球产业结构调整中取得原创专利优势。加之,地区间知识产权管理复杂分散、互不兼容,导致各省市产业缺乏有效衔接,造成区域科技资源错配与重复浪费。[2]随着国际知识产权保护执法力度的日益加强,京津冀各地将难以独自抵御国外新兴技术产品的市场冲击。[3]于是,需要建立区域知识产权的协同管理机制,合理统筹资源配置及创新分工,以在未来国际竞争中占据绝对优势。

作为国家知识产权局制定的跨省级指导性文件,《知识产权促进京津冀协同发展工作组织实施方案》明确强调,各级行政部门要深刻领会“完善区域知识产权管理对促进京津冀科技协同创新的重要性”。一方面,提出“结合管理实践开展顶层设计,强化各部门的横向协作与纵向联动,建立系统的知识产权管理架构”;另一方面,指出“开拓区域知识产权协同管理意识,充分发挥京津冀三地资源特长,实现相互配合与补给”。此外,为贯彻落实 《京津冀协同发展规划纲要》,京津冀各省市纷纷制定并出台一系列知识产权管理的合作框架及联合行动规划。例如,北京市知识产权局与天津市、河北省知识产权局共同起草 《知识产权促进京津冀协同发展合作会商议定书》,探索国内外新形势下提升行政联席执法效率的知识产权管理新模式;天津市知识产权局发布 《深入实施知识产权战略行动计划 (2016—2020年)》,试图促进京津冀知识产权管理协作,以及区域知识产权服务业间的深度融合,形成京津冀知识产权“一局三地”协同管理的发展态势;河北省政府审议并通过 《关于加强知识产权保护和运用工作的意见》,要求“积极推动京津冀知识产权执法一体化,将区域建成全国知识产权保护的首善之地”。于是,2016年4月京津冀知识产权发展联盟在北京正式成立,旨在合力解决三地企业核心科技创新中遇到的知识产权难题,提升国内外市场竞争力,为京津冀地区高科技企业“走出去”保驾护航。

然而,2016年2月在美国主导与力推下,谈判12国正式签订TPP,对亚太原有营商准则形成新的挑战。同时,涉及的知识产权问题也随之愈发凸显。谈判中,美国通过单方拟定知识产权草案,企图凭借高科技垄断优势,规范约束亚太技术产业贸易,巩固维护对亚太经济的支配力量。虽然其他缔约国都曾消极抵制,但考虑其领先的国际市场地位,而被动确立并最终执行该草案内容。但是,TPP之知识产权条例的执行标准与保护力度远高于我国现有的知识产权法规,两者存在诸多差异。[4]作为一种自由贸易区协定(FTA)内更为严格的知识产权强保护协定,TPP规则的制度溢出效应将对其他现行FTA产生示范效应,势必会对京津冀高科技产业技术创新及其新兴技术产品在亚太地区的经济贸易产生阻碍作用。

二、亚太产业链分工与TPP知识产权框架

(一)亚太生产与创新网络的重构趋势

2015年亚太地区经济形势趋于温和增长,一直是对后金融危机世界经济复苏贡献最大、最具活力的地区。其中,亚太各国产业分工与技术创新逐渐呈现“俱损俱荣”特征。客观上,亚太区域发展同步性的出现也要求各国加强经济增长、产业创新等相关政策的协调一致。2015年,亚洲 (中亚、东亚、东南亚、太平洋岛屿和南亚)各国已签署478件 FTA。[5]同时,中韩、中澳等高水准的FTA也于2016年年初开始执行。为获取更多的资源及市场优势,亚太各国正不断颁布并实施一些刺激制造业或服务业生产与创新的竞争性政策,并且将战略重点从“仿制发达国家科技成果和代工外销”转向“依靠内需和开拓发展中国家市场”,刺激并恢复经济的内生性增长动力。例如,我国 《“十三五”规划纲要》与 《中国制造2025》中均有所提及。此外,2008年引发的全球性经济危机也敦促TPP-12国加紧部署新一轮的高科技产业创新政策,以跟进亚太贸易最新的演进趋势,探寻新的经济增长点。诸如,美国“先进制造伙伴计划”、日本“新三支箭战略”、澳大利亚“新兴技术产业化计划”、加拿大“数字经济与创意到创新计划”、新加坡“第五个科技五年规划”、新西兰“科学挑战计划”、马来西亚“赛伯贾亚科技中心计划”、越南“2020生物技术发展应用总体规划”、墨西哥“2026能源战略规划”、智利“生物能源计划”、文莱“2035宏愿战略”、秘鲁“科技创新数字知识库开放获取法”等。由此,亚太地区科技革命将步入新的历史突破期,并改变金融危机后期各国制造升级与科技创新的国际竞争力,进而造就未来环太平洋产业链整合的新型格局。[6]

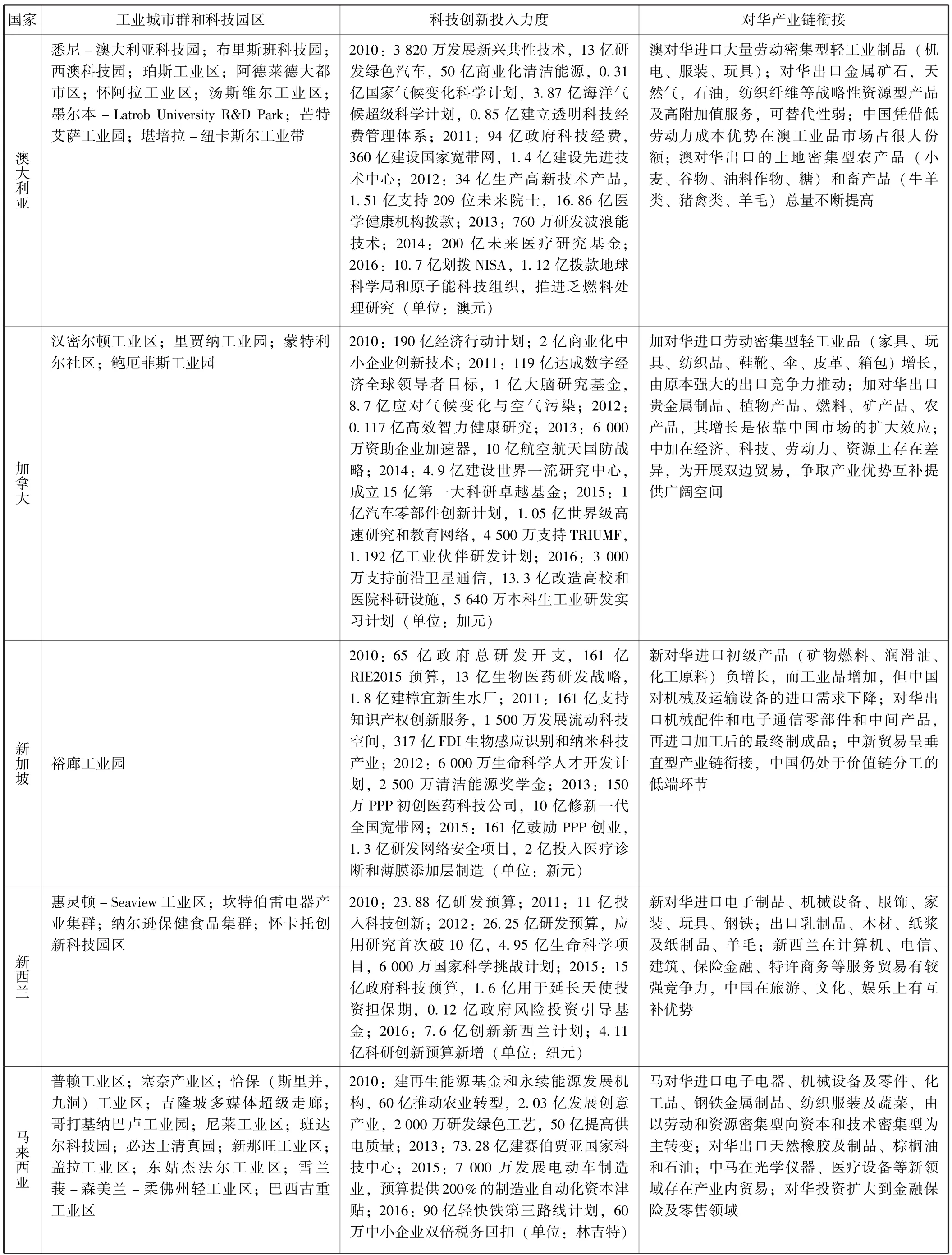

如表1,亚太生产与创新网络中的治理互动与链接关系主要体现在以下三个方面:

第一,地区内推行高度专业化分工,以消除政策壁垒,将地理上分散的不完整产业链条调为区域一体化的跨国生产与创新网络。[7]美国、日本、澳大利亚、加拿大和新加坡专注于各自擅长科技领域的关键零部件制造与研发,中国、越南和马来西亚则承担后续的元件组装与整机分销。通过明确亚太产业网络的分工定位,各国强化区域内部生产与创新合作,以提高资源整合效率。

第二,各经济体科技实力参差不齐,产业关联错综复杂。截至2011年,日本、韩国与中国在电子及光学品制造业中存在大量往返贸易。虽然中国制造业比较优势仍集中于纺织品及服装、皮革制品等劳动密集型产业,而且在化学制品、运输设备制造业等技术密集型产业的竞争优势也已凸显,但与美国、日本、新加坡和加拿大等发达经济体还有一些差距。于是,各经济体仍需依托其要素禀赋,通过整合既有FTA条款,建立地区政策协调机制,以构建有利的跨境贸易投资环境。

第三,跨国制造企业与研发合作机构更加依赖地区产业网络,创生出具有多种集聚效应的产业集群,致使地区网络在各国内部空间尺度上也产生组织化重构的需求,形成驱动城市群功能一体化的治理互动机制。例如,伴随着日本FDI结构升级及亚太地区由产业间向企业内分工的演变格局,1996年首都东京推行“大都市圈多中心化功能治理体制”。[8]除在核心区突出国际高端金融与商务服务业的集聚创新优势外,东京圈还更强调在郊边区多点布局先进科技制造业以产生专业化的规模优势,配合日本抢占亚太产业网络的中心地位。

表1 TPP-12国高科技产业区位、创新投入与对华合作

续前表

续前表

(二)TPP框架下的高标准知识产权规则

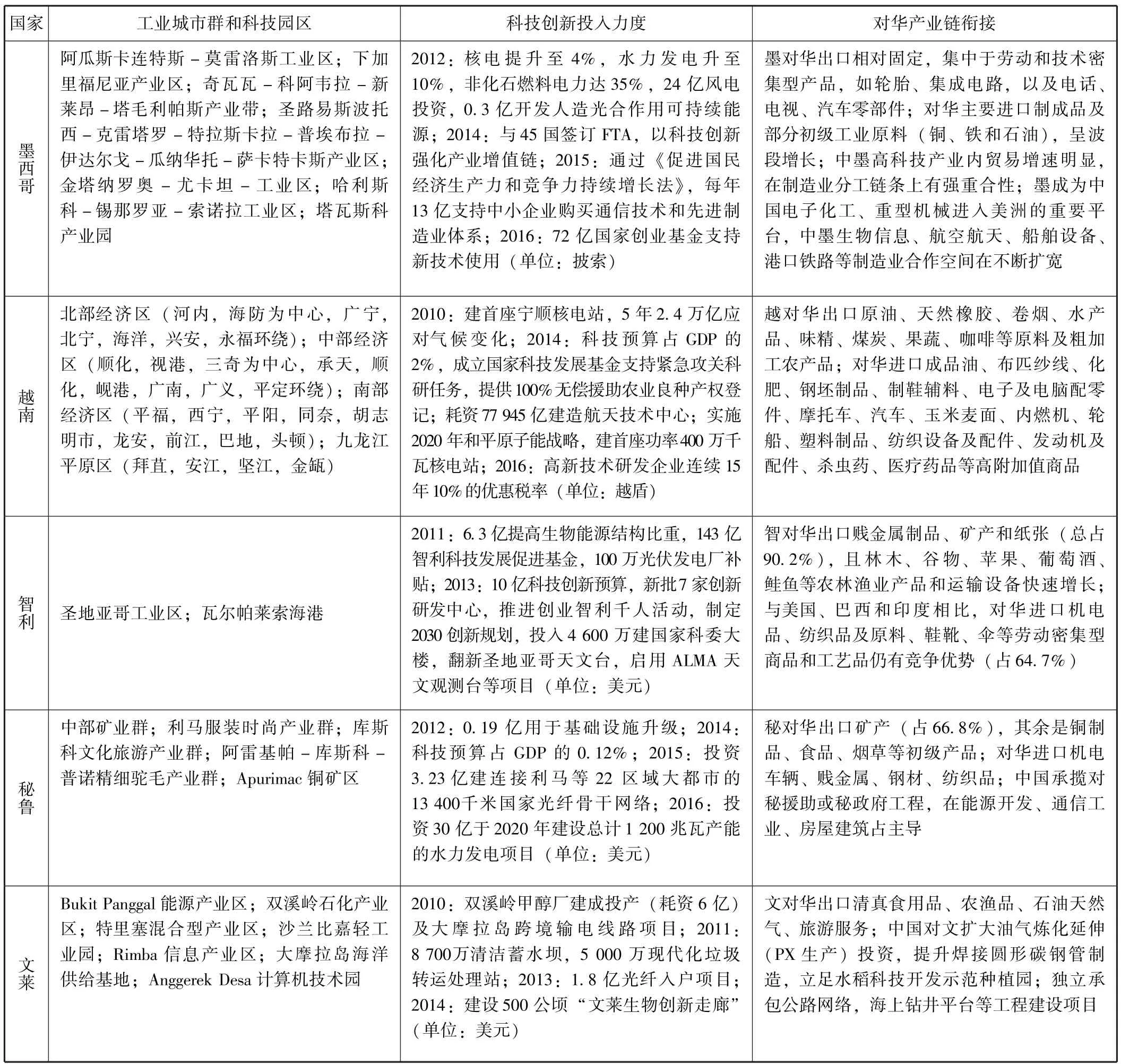

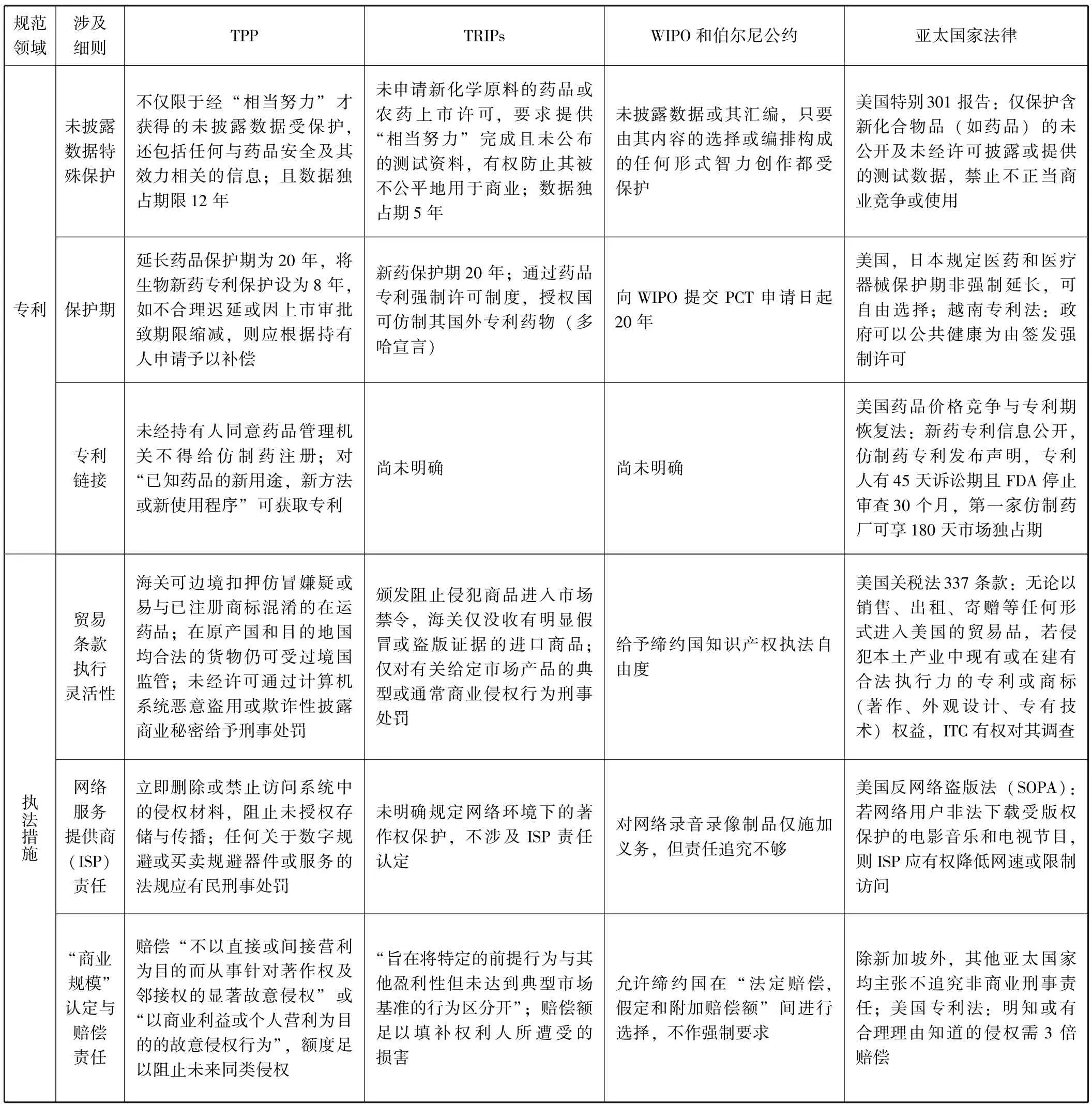

在多重FTA作用下,亚太贸易关税逐年递减,交通运输愈发便利快捷。跨国高科技企业竞相在京津冀投资建厂并设立研发中心,在构建其全球价值链的同时,也将京津冀产业链带入亚太生产与创新网络之中。京津冀高科技企业正频繁引入或输出先进技术专利,同样在削弱知识产权壁垒封锁并简化各项使用许可手续。那么,随着产业链向外开放与扩展幅度的不断增加,京津冀技术服务贸易与亚太产业网络将会更加紧密地融合。然而,亚太地区制造业的竞争与合作局势正在发生着转变:美国、日本和新加坡等发达国家提出“再工业化”政策,加速高端制造业继续回流,要求重塑其高科技集群城市及聚集工业区的国际领先形象,占据新工业革命的“方向盘”;越南、马来西亚等东南亚新兴经济体则依托廉价劳动力优势,积极承接国际产业转移,期望建设世界一流的制造业城市群及科技园区,以实现再加工及装配业的跨越式升级。[9]但是,地区内现有的知识产权规则尚未满足上述各国的强烈要求。由此,TPP-12国试图通过TPP重构新型的亚太生产与创新体系 (如表2)。

表2 TPP与TRIPs、WIPO和伯尔尼公约及亚太国家法律关于知识产权的规则比较

续前表

值得注意的是,作为我国打造高端制造业策源地及全球影响力科创中心区,京津冀正面临着向全球价值链高端转变的关键时刻。[11]除提高知识产权法规的区域一致性外,京津冀还需应对TPP框架下高标准知识产权规则对其高科技产业协同创新提出的新挑战。例如,就汽车制造业而言,TPP将削减越南等东南亚发展中缔约国进口发达缔约国 (特别是美国和日本)整车及其机器零部件的关税,造成在京津冀的合资品牌装车工厂减产,或外商独资零件企业撤资。以此,将加工组装车间迁移至东南亚国家,极大减少京津冀汽车产业链上下游各环节的价值收益。当然,在京津冀协同发展的国家战略背景下,会进一步驱使区域内企业能够面向内需进行换代调整,集中精力自主创新,最终重组京津冀汽车制造业的价值链。另外,我国对京津冀新兴科技产业的战略扶持,与亚太发达国家工业园区的重点发展方向也有所重叠。因此,京津冀地区产业发展政策需密切跟踪TPP-12国知识产权规则的演进动态,并建立高效的知识产权协同管理系统。那么,在疏解非首都核心功能的基础上,就能促使京津冀城市群深度整合科技资源,释放知识产权能量,激活区域创新活力,并推动地区制造业的转型升级。以此,把握好京津冀高科技产业参与当前亚太生产与创新网络重构的历史机遇。

三、京津冀知识产权协同管理的系统构建

(一)区域知识产权的协同管理

作为“建设创新型区域,统领地区制造业升级,推动知识经济发展”的基础手段,区域知识产权管理是一种协同的复杂活动体系,具有“构成要素多元性、相互关联动态性、内部协调系统性”等独特性质。基于知识创造智能的纵向发展全过程,知识产权管理可分为开发 (创造产生创新)、保护 (保障规范创新)、运营 (转移扩散创新)三阶段。[12]因此,区域知识产权协同管理系统也可视为由开发、保护和运营等三个子系统构成的整体。其中,区域知识产权开发管理子系统是区域创造核心技术和研发专利产品的过程;保护管理子系统是区域申请产权、授权和保密,而获得法律规范及认可的过程;运营管理子系统是区域产权交易、商业化经营和侵权执法,以实现经济社会效益的过程。[13]所以,区域知识产权管理系统的参与主体是企业、高校、科研院所、政府部门、金融中介等;其管理目标聚焦于市场价值、经济利益、社会效益等;而系统要素包括制度、组织、技术等。同时,系统内外环境间存在着与物质、能量与信息的实时交换,以及子系统相互间的协同合作。[14]

根据伺服原理[15],系统趋于协同的演变过程是基于序参量稳定的持续变化。其中,序参量是描述系统有序度的宏观指标,由子系统协同性决定且反过来支配子系统的后续行为。在一定条件下,区域知识产权管理系统能够实现从无序向有序的自组织协同运行。[16]通过各种中间渠道的信息反馈,控制独立自主、自治自利的子系统进行互动耦合、默契合作,强化各项要素间的自动关联、催化提炼,以达成整体管理目标。[17]其主要表现在:区域内各产学研中介组织投入R&D经费开发技术,并创造专利、注册商标版权等知识产权产品,再经技术市场交易后,转化实现经营效益。需要强调的是,区域各地政府部门也是引导创新协同、搭建技术联盟过程中不可忽视的、有强导向性的参与主体。[18]通过设立联席工作领导小组或制定区域指导性政策来规范知识产权活动,能够显著提升区域上下游产业及同行企业间技术创新的合作效率。而且,区域各级政府部门统筹规划产业布局且共同建设工业集聚区,不仅可以创造良好的基础设施平台,还能有效调度并整合科技资源。

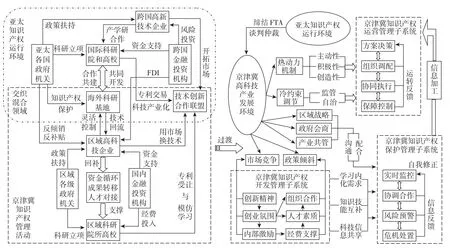

(二)京津冀知识产权协同管理系统

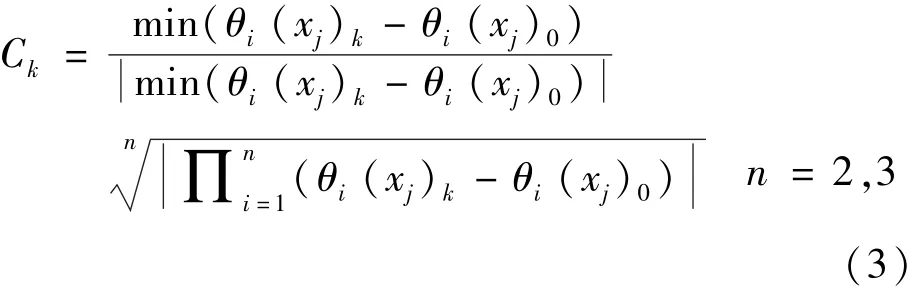

随着亚太经济深度一体化进程的日益加快,京津冀高科技产业也在不断尝试区域生产与创新的国际共生发展模式。在京津冀地区内,正零星出现一些与亚太先进国家结成的创新联盟,开始合资并着手共建新兴产业园区。例如,国电通与拉森集团 (美国)合建张北云联数据中心、星联控股 (新加坡)节能环保项目落户天津滨海高新区,以及瑞穗银行 (日本)投资天津空港经济区绿色能源产业等。但总体上,仍处于衍生模仿的低端生产与初级创新阶段,尚未形成产业规模,缺少国际影响力。虽然强知识产权保护通过国际贸易、FDI能够促进技术创新,但TPP知识产权规则中苛刻的侵权惩戒,还是会限制京津冀高科技产业在模仿创新上的技术授权。任何一个外部知识产权管理要素的侵入,都或多或少地破坏原产业生态中已有机联系的技术链。[19]然而,区域生产与创新网络的结构失衡,也将激发原生态的共生单元与外生态重新建构产业链与知识链,并交织混合成新的技术链和价值链,以再次达到内外生态间的平衡与稳定。[20]例如,京津冀瞄准亚太前沿科技和知识产权管理的演变趋势,依托北京科技资源优势和津冀已有制造业基础,打造高端产业集群 (河北曹妃甸和天津南港建设世界一流石化基地、河北黄骅建设华北合成材料和装备制造基地)。并且,发起成立京津冀知识产权发展联盟,组织专家对“走出去”困难的高科技企业进行“一对一”帮扶等。特别是,正在积极探索并逐步建立“一局三地”的京津冀知识产权协同管理系统 (如图1)。其中,各子系统在构建过程中分别表现出以下特征:

1.开发协同管理。搭建京津冀知识产权开发协同联动平台与人才信息共享机制,共同围绕重点高科技产业领域开展专项信息分析和专利攻关合作;实行三地知识产权协同开发全过程管理和目标评估制度,加强研发项目立项、验收、转化等环节的知识产权管理;探索新媒体下版权开发模式,构建“虚拟”版权保护的绿色通道。

图1 京津冀知识产权管理活动及协同系统

2.保护协同管理。建立京津冀高科技知识产权快速维权中心,初步设计侵权纠纷异地调解体系;加强京津冀“公检法”的行刑衔接,推动三地在立案协作、委托取证、联合执法、案件移送等方面的全面合作;建立京津冀知识产权举报投诉跨区域转办调解,并统筹设计新闻发布机制;统一京津冀知识产权的专业标准与管理制度,推行异地行政执法检查常态化协作。

3.运营协同管理。加速京津冀知识产权服务业与高端制造业间的深度融合,为三地外向型高科技企业的海外业务拓展提供便利;建立京津冀知识产权交易市场,形成跨省市区、信息共享、标准统一的交易服务体系;鼓励支持各类经济主体投资设立中介服务机构,尽快实现京津冀知识产权商业化运作的模式创新。

四、京津冀与东京圈知识产权管理体系的比较分析

(一)区域政策演进的对比

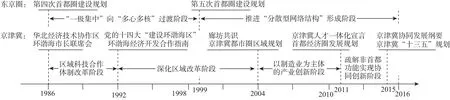

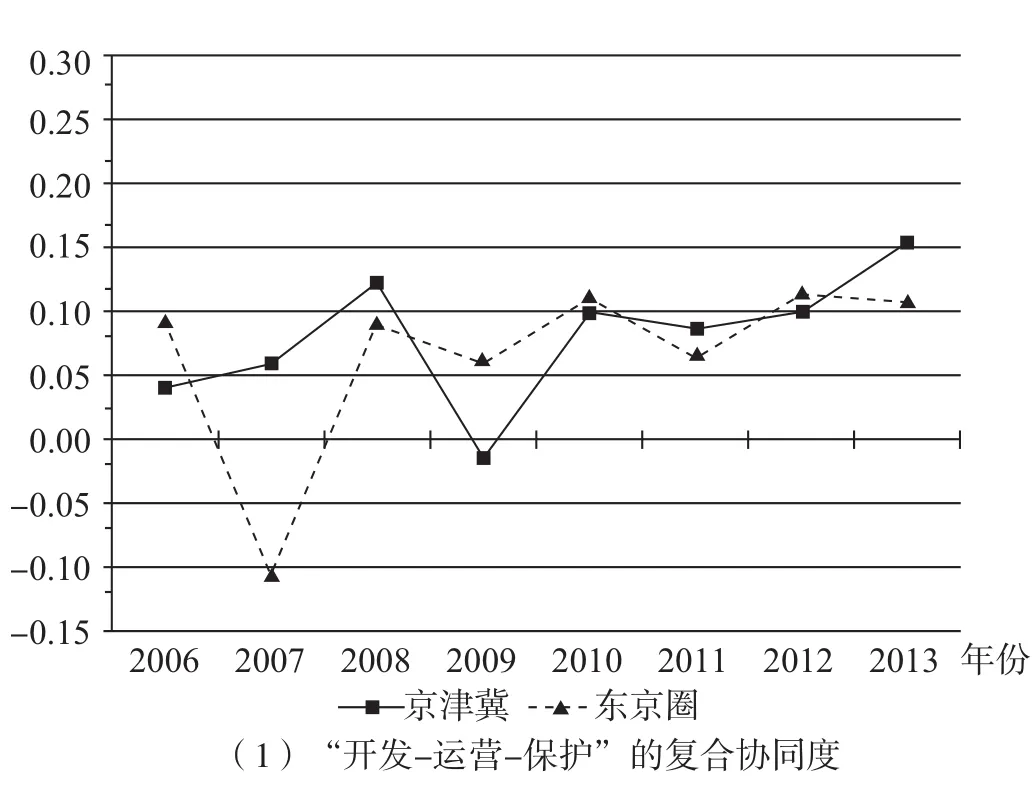

根据时间轴,整理京津冀与东京圈发展过程中与知识产权管理重要演进阶段相关的影响性纲领及政策(如图2)。例如,1986年首次举办“环渤海市长联席会”,开启了京津冀“区域科技合作体制改革”的新阶段。随之,2004年国家发改委促成 《廊坊共识》及2011年启动 《首都经济圈发展规划》编制工作,标志着京津冀由“制造业为研发主体”向“疏解非首都功能实现以企业创新、大众创业为主的协同创新”阶段转变。同样,东京圈1986、1999年分别制定第四次 (1986—2000)、第五次 (1999—2016)“首都圈建设规划”等有影响的区域科技管理政策。因此, 划 分 出 1986—1991、 1992—2003、 2004—2010、2011—2016四个阶段。然后,查阅国务院、科技部、商务部、发改委和京津冀地方各级政府等36个部门,以及日本内阁府、总务省、文部科学省和东京产业局等15个部门在1986—2016年间颁布的科技政策与创新规划,共搜集165条文本资料。其中,京津冀113条,东京圈52条。然后,为定量比较京津冀与东京圈的知识产权管理相关政策,基于既有文献[21],从开发、保护、运营三维度选取18个虚拟变量作为因变量。同时,以国别差异 (京津冀、东京圈分别赋值1和2)与时间变化 (设置时间阶段虚拟变量T1、T2、T3和T4)作为协变量,进行二元Logistic回归。回归系数为正,表示京津冀知识产权管理比东京圈有更显著的政策性特征。反之,东京圈则更为显著。

图2 京津冀与东京圈知识产权管理相关政策的时间阶段划分

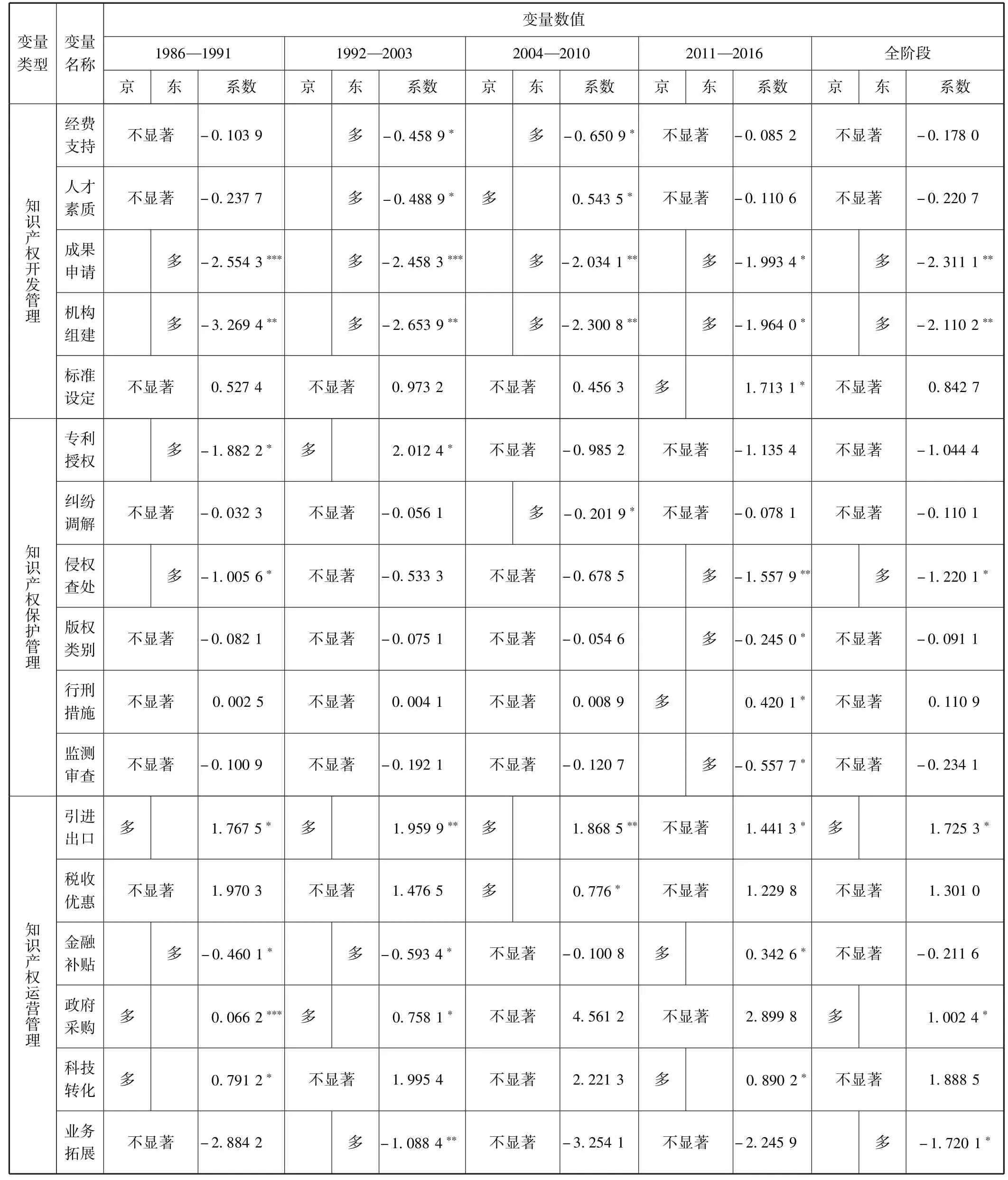

在区域知识产权管理中的开发、保护、运营等方面,京津冀与东京圈存在显著差异,且在不同阶段各政策变量的差异也有所不同 (如表3)。

1986—1991年期间,在建立环京津经济协作区(1981年)及华北地区经济技术协作区 (1981年)的基础上,环渤海15个沿海城市及地区政府间共同成立“区域性经济联合市长联席会”(1986年),确立以促进经济体制改革为目标,并加紧推动跨区科技协作。而东京圈在经历三次大规模的建设与发展后(1959、1968和1976年)又提出“第四次首都圈建设规划”(1986年),进一步强化中心区专利服务、金融支持职能,健全高层次创新中枢管理功能,有效整合周边核心城市产业。此阶段,京津冀更重视专利引进、科技成果产业化的政策实现。然而,东京圈则注重专利的申请 (总量增长9.16%)与保护 (东京警察厅展开侵权案件查处与统计)。

1992—2003年期间,党的十四大明确发展“环渤海区”(1992年)、出版 《环渤海经济开发合作指南》(1993年),再至河北科技工作会提出“建设环京津创业带”(2003年)、国家发改委促成 《廊坊共识》(2004年)及启动编制 《京津冀都市圈区域规划》(2004年),均为京津冀重心转向技术开发、强化科技交流提供政策支持。就东京圈而言,日本经济产业省实施“地方新事业创造技术开发补助计划”(1997年)、“地方新生研究共同体计划” (1997年)和“产业集群创新计划”(2001年)等,并要求东京产业局选定“官产学”创新推进财团,以促建广域创业支援合作网;文部科学省实施以京东圈各大学为核心结点的“知识集群创造计划”(2002年);日本金融厅执行“银行强化伙伴功能行动计划”(2003年),使东京圈辖区各地方银行、信用金库、风投协会与财务局、经济产业局成立“集群支援会议”。[22]此阶段,东京圈侧重于区域产学研结合,发挥财政金融对高科技产业的杠杆作用。

2004—2010年期间,京津冀各省市联合签署“人才开发一体化合作协议” (2006年)并发布“京津冀人才一体化发展宣言”(2011年)。同时,又启动 《首都经济圈发展规划》(2011年)编制工作。通过技术经营指导、科技市场共融,培养更多专业高管人才,为区域协同创新提供的“第一动力”。而日本综合科技会议将经济产业省、文部科学省等八部门各自制定的17个东京圈科技治理计划归纳成“联合措施群”(2005年),以消除政府部门间管理分割与施政散乱等弊端,并实施“中小企业产学合作制造技术骨干人才培育计划”(2006年);日本政府发布“依靠科技增强地方活力战略” (2008年)和成立“全国创新推进机构网络”(2009年),助力新产品开拓市场;日本经济产业省整编“地方创新协同计划”(2008年),为东京地区科技协同创新提供“一站式”服务。此阶段,为适应加入WTO的新形势和发展首都地区知识经济的客观要求,京津冀则将政策关注点放在“人才培训、科技引进出口、税收优惠”上。

2011—2016年期间,中央政治局审议通过 《京津冀协同发展规划纲要》(2015年)、《“十三五”京津冀国民经济和社会发展规划》(2016年)印发实施,以及京津冀各省市分别发布 《北京市“十三五”时期知识产权 (专利)事业发展规划》(2016年)、《天津市“十三五”专利工作规划》(2016年)和《河北省科技创新“十三五”规划》(2016年),提出深入贯彻“国家创新驱动发展”和“建设知识产权强国”等战略,建立京津冀知识产权运营会商、科技资源共享、维权执法司法联动、服务人才培养和金融平台共建等机制。此阶段,京津冀知识产权政策聚焦于“创建协同创新机制与区域科技生态系统”上。而东京圈“第五次建设规划”已临近尾声,基本实现“多核心多功能复合城市群”格局。由此,日本30%以上银行、50%销售额超100亿日元企业在此设立总部,而且以精密机床、电子数字、能源化工等高科技产业为主的京滨、京叶工业区总产值占全国40%,同时形成14条地下轨道与JR铁路 (山平线、京滨东北线、中央线、总武线)纵横交错的立体交通网。[23]

表3 京津冀与东京圈各政策变量差异及二元Logistic回归结果

(二)系统协同程度的差异

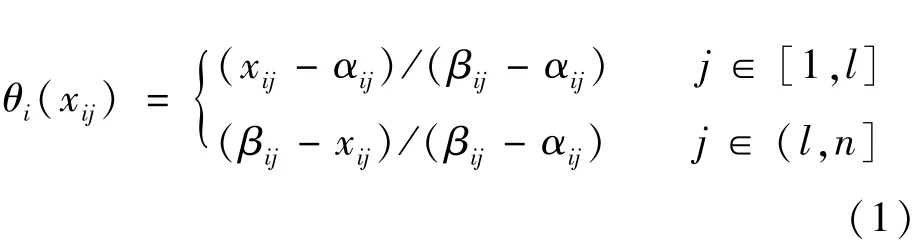

公式 (1)中,θi(xij)∈[0,1] 且与其对子系统各序参量有序性的贡献成正比关系。所以,后者的有序度为:

公式 (2)中,θi(xj)∈ [0,1]且与其对子系统有序性的贡献成正比关系。那么,设子系统在基期t0的有序度为θi(xj)0,在tk时刻的有序度为θi(xj)k,则此刻系统复合协同度为:

因此,Ck∈[-1,1]。当 Ck∈[0,1]时,说明各子系统一致性较高;当Ck∈[-1,0]时,则各子系统一致性角度。也就是说,Ck反映了区域系统协同的静态测度结果。[24]

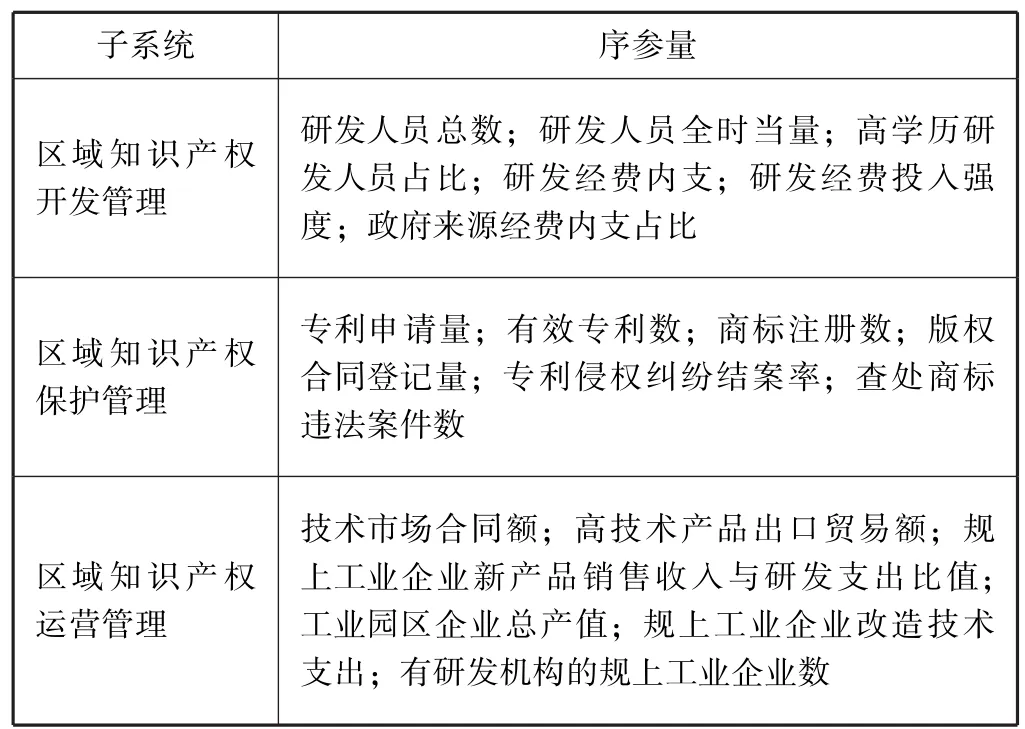

于是,选择京津冀、东京圈两个区域单元为研究对象,参照关于区域知识产权管理系统研究的评价指标[25],确定各子系统的序参量 (如表4),以比较两地知识产权管理协同程度的历年差异变化。京津冀测度数据来源于2005—2013年 《中国科技统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》和 《中国知识产权年鉴》;而东京圈数据则来源于2005—2013年 《日本统计年鉴》、OECD数据库,以及经济产业省和东京产业局官方网站。

表4 区域知识产权管理系统的序参量

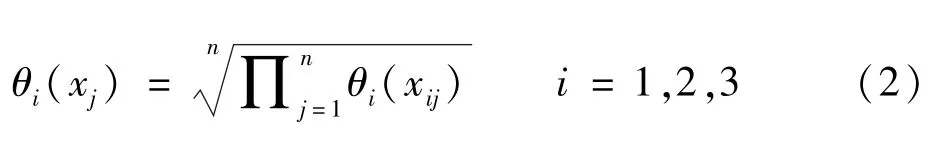

同时,采用Matlab中的Z-score矩阵标准化函数对各区域相关原始数据进行处理,以消除不同数据量纲对运算的影响。再设定公式 (1)中的βij、αij,分别取各序参量标准化数据在2005—2013年最大最小值的110%,且在公式 (3)中以2005年为基期。然后,将处理结果代入公式 (1)~(3),得出京津冀与东京圈知识产权管理系统的协同度(如图3)。

图3 京津冀与东京圈知识产权管理系统协同的对比

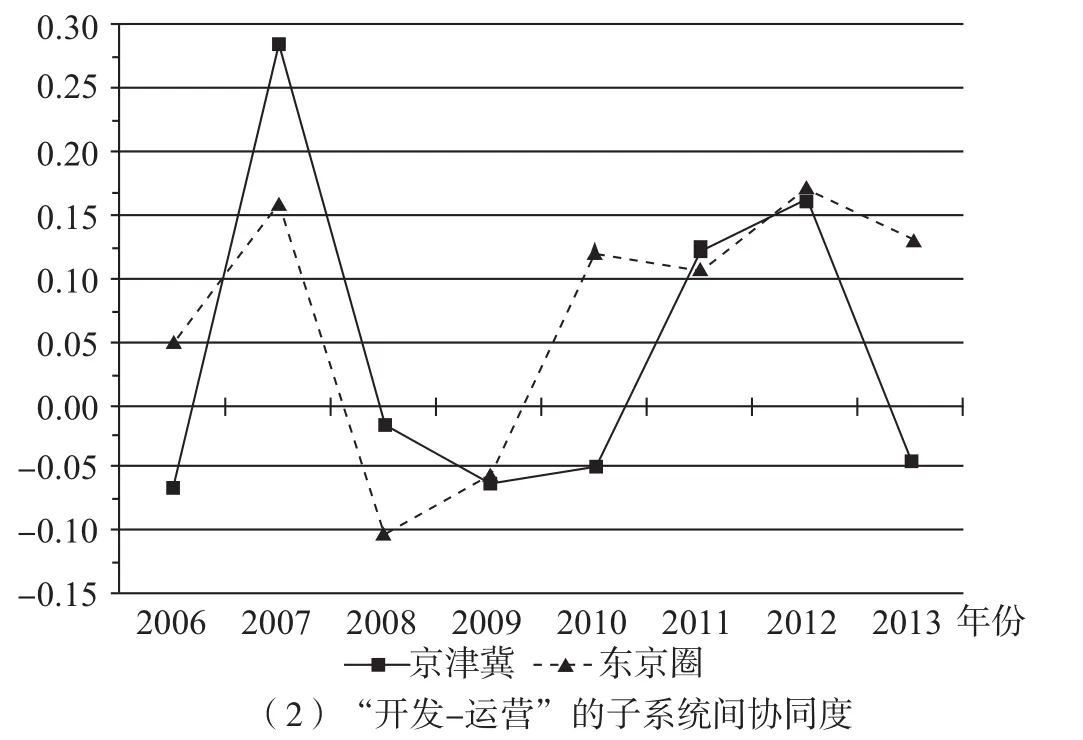

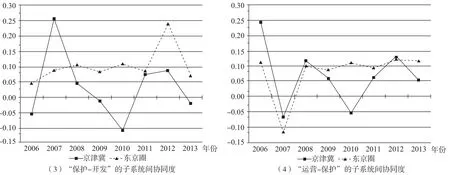

2010年后京津冀知识产权“开发-运营-保护”的复合协同度表现趋于稳定上升,除2009年为负值,其余都为正值;而东京圈2008年开始就趋于平稳状态。由此说明,在区域知识产权协同管理系统中,除工业总量外,政府研发投入、进出口贸易及知识产权执法力度也同样起到关键性的影响作用。同时,由京津冀与东京圈在2004—2010年的区域政策演进对比情况可知,两者政策实现目标间的差异并不显著,且有诸多相似性,也体现出政府政策对区域知识产权管理系统协同性具有重要的调整作用。此外,京津冀“开发-运营”、“保护-开发”、“运营-保护”的子系统间协同度在时间序列上呈“M”型波动趋势,而东京圈的各子系统间协同度总会在一段期间内保持较为稳定的波动状态(2010—2013年的“开发-运营”协同度、2006—2011年的“保护-开发”协同度、2008—2013年的“运营-保护”协同度),说明京津冀知识产权管理有相对较大的反复性,也反映出北京、天津和河北都具有“易受其他两省市产业发展冲击”的外向型知识经济特点。[26]以2013年为例,虽然京津冀“开发-运营-保护”的复合协同度和“运营-保护”的子系统间协同度为正值,但“开发-运营”、“保护-开发”的子系统间协同度均为负值。与东京圈 (均为正值)相比可知,京津冀知识产权管理系统存在一定程度上的失衡隐患,所以有必要借鉴东京圈的区域协同保障措施,采取更有针对性的支撑政策 (如支持产学研紧密结合、增加创业创新投资与补贴、鼓励科研成果专利化产业化、提高专利保护监管强度),予以遏制。

五、讨论与展望

本研究立足于亚太产业链分工发展趋势及TPP-12国知识产权规则最新动态,尝试从知识产权开发、保护、运营三方面建立京津冀知识产权协同管理体系。然后,搜集1986—2016年京津冀与东京圈知识产权管理政策及查询2005—2013年相关科技数据,分别建立二元Logistic回归模型和系统静态复合协同测度模型,比较两首都圈知识产权管理政策演化及系统协同程度的具体差异,对“进一步强化京津冀知识产权协同管理,提高地区高科技产业国际竞争力”的政策制定提供参考依据。需要说明的是,本研究在TPP框架下分析京津冀知识产权的协同管理是基于以下两点假设:一是京津冀高科技企业发展已面临TPP规则的严格约束,危及与周边各国开展高科技产品及服务贸易的现有地位,极有可能被排挤出未来亚太新兴产业生产与创新网络的重构过程;二是京津冀已初步形成区域一体化的知识产权管理体系,并在“疏解非首都核心功能,促进科技产业协同创新”中发挥引领作用,但仍有必要对亚太贸易形势变化做出适应性的调整。后续研究可以考虑通过进行实际的大规模企业调研与政府部门访谈,将调查结果与本研究结论进行三角对称检验,以进一步增强实证的准确性,有效避免研究中的不足之处。此外,在对大量知识产权相关政策进行文本分析的过程中发现,各城市群政策变量间及序参量间还有待于进行深层次分异。比如,北京高科技产业在一定程度上能够独立完成生产与创新的全过程,而东京则更多承担区域研发总部与设计中心的主要角色。由此说明,区域知识产权协同管理系统的差异不单存在于要素禀赋的数量上,也可能与各要素间不同的结构关系有关。在未来研究中,还应从更为细化的区域空间尺度视角构建系统协同测度模型,加强对京津冀知识产权协同管理体系中结构协同性的深入分析。

[1]陆大道.京津冀城市群功能定位及协同发展[J].地理科学进展,2015(3):265-270.

[2]陈诗波,王书华,冶小梅,唐文豪.京津冀城市群科技协同创新研究[J].中国科技论坛,2015(7):63-68.

[3]薄文广,陈飞.京津冀协同发展:挑战与困境[J].南开学报 (哲学社会科学版),2015(1):110-118.

[4]郭斌.跨太平洋伙伴关系协议下中国战略性新兴产业技术创新的国际共生路径[J].中国科技论坛,2014(10):72-78.

[5]Asian Development Bank.Asian Economic Integration Report 2015:How Can Special Economic Zones Catalyze Economic Development? [M].Published in Mandaluyong City of Philippines:Asian Development Bank,2015:45-56.

[6]Basu Das S.The Political Economy of the Regional Comprehensive Economic Partnership(RCEP)and the Trans-pacific Partnership(TPP)Agreements:An ASEAN Perspective[M].ISEAS Publishing,Institute of Southeast Asian Studies,2014:60-70.

[7]苏灿,任建兰.中国制造业在亚太地区的分工与合作研究综述[J].世界地理研究,2016,25(1):95-103

[8]胡彬.生产网络、新型空间形式与全球城市崛起:亚太路径之比较与启示[J].经济管理,2015(1):22-32.

[9]张晓静.亚太区域合作深度一体化与生产网络的关联性[J].亚太经济,2015(1):3-8

[10]郭斌.技术创新的国际共生网络比较及其对中国新兴产业的启示[J].亚太经济,2014(4):84-90.

[11]母爱英,王叶军,单海鹏.后经济危机时代京津冀都市圈发展的路径选择[J].城市发展研究,2010(12):14-18.

[12]李潭,陈伟.纵向视角下区域知识产权管理系统演化的协调度研究——基于复合系统协调度模型的测度[J].情报杂志,2012(10):99-105.

[13]单锋.知识产权系统优化论——基于三摆藕合模型之解构[J].管理世界,2014(9):182-183.

[14]支丽平,王恒山.高新技术企业间专利协同管理模式研究[J].科学学与科学技术管理,2012,33(9):113-121.

[15]Bobrek M,Sokovic M.Integration Concept and Synergetic Effect in Modem Management[J].Journal of Materials Processing Technology,2006,175(1):33-39.

[16]周莹,刘华.知识产权公共政策的协同运行模式研究[J].科学学研究,2010,28(3):351-356.

[17]吴正刚.知识产权网络关系治理研究[J].科技进步与对策,2012,29(19):107-110.

[18]李伟,董玉鹏.协同创新知识产权管理机制建设研究——基于知识溢出的视角[J].技术经济与管理研究,2015(8):31-35.

[19]盛亚,孔莎莎.中国知识产权政策对技术创新绩效影响的实证研究[J].科学学研究,2012,30(11):1735-1740.

[20]解学梅.协同创新效应运行机理研究:一个都市圈视角[J].科学学研究,2013,31(12):1907-1920.

[21]李凡,林汉川,刘沛罡等.中俄技术创新政策演进比较研究[J].科学学研究,2015,33(9):1348-1356.

[22]Kyoung J L,Tomohiro O,Kazuhiko K.Formal Boundary Spanning by Industry Liaison Offices and the Changing Pattern of University-industry Cooperative Research:the Case of the University of Tokyo[J].Technology Analysis&Strategic Management,2010,22(2):189 -206.

[23]王凯,周密.日本首都圈协同发展及对京津冀都市圈发展的启示[J].现代日本经济,2015(1):65-73.

[24]陈伟,杨早立,李金秋.区域知识产权管理系统协同及其演变的实证研究[J].科学学与科学技术管理,2016,37(2):30-41.

[25]Campi M,Nuvolari A.Intellectual Property Protection in Plant Varieties:A Worldwide Index(1961—2011) [J].Research Policy,2015,44(4):951-964.

[26]郭斌.京津冀科技协同创新绩效体系重构——基于文献编码的复杂网络分析[J].中央财经大学学报,2016(6):87-96.