“新农保”首批试点地区农民耐用品消费促进效应研究

——基于CGSS2010数据的分位数回归与分解*

李树良

(重庆工商大学 商务策划学院,重庆 400067)

“新农保”首批试点地区农民耐用品消费促进效应研究

——基于CGSS2010数据的分位数回归与分解*

李树良

(重庆工商大学 商务策划学院,重庆 400067)

基于2010年中国综合社会调查(CGSS)数据,检验“新农保”对消费观念的影响以及二者对农民耐用品消费的影响,根据是否参加“新农保”将农民分成两组,采用分位数回归与分解法比较两组农民耐用品消费并探讨消费观念对农民耐用品消费影响差异的原因。研究发现,“新农保”使农民对未来预期更加乐观,从而增加了耐用品消费。新农保、消费观念正向影响农民耐用品消费;参加“新农保”的农民耐用品消费高于没有参加的农民,在耐用品消费分位数分布的高端,两组农民差距更加明显,而消费倾向率是差距拉大的重要原因。

新型农村社会养老保险;消费观念;耐用品消费;分位数回归

引言

受国际市场需求低迷和国内经济结构调整的影响,我国对外出口增速放缓,对内投资增速降低,扩大内需成为新常态下发展经济的重要抓手,而目前消费对经济增长贡献度较低,尤其是农民(农村)消费。如何激发农民消费潜力,优化农民消费结构,提高农民耐用品消费成为当前我们亟需回答的现实问题。新型农村社会养老保险制度(以下简称“新农保”)自2009年试点以来,体系不断完善、财政投入不断增加,相比较于新农保试点以前减轻了参保农民在未来若干年后的养老负担,使得社会财富向边际消费倾向高的低收入群体转移(方匡南等,2013)[1]。“新农保”尤其提高了农村60岁以上参保老人的经济独立性,同“五保供养制度”“社区养老”(袁小良,2016)[2]等制度共同发挥基本养老保障作用(肖云等,2016)[3],使得参保老人对消费的需求有所增加(程令国等,2013)[4]。新农保的实施不仅肩负着实现“老有所养”的政策目标,同时还承担着带动农村消费与扩大内需的战略任务(沈毅等,2013)[5],尤其是扩大农民对耐用品的消费。具体来看,新农保首批试点地区参保农民与非参保农民的消费情况是否存在差异,尤其是耐用品消费?如果有差异,是什么原因导致了差异?由此,本文的分析样本采用CGSS2010中的有关农户的新农保和消费观念等微观数据,回答以下两个问题,其一,首批试点地区新农保制度的实施是否有助于提升农民耐用品消费,同时考虑非制度因素消费观念的中介作用;其二,参保农民与非参保农民耐用品消费差异产生的原因。

结合新农保实施的具体情况,国内学者研究其对农民消费的影响颇多。沈毅等(2013)和张川川等(2014)利用2011年社会保障支出的截面数据和中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据发现,农村养老保险基金支出平均每增加l亿元,当年可以拉动农村居民生活消费支出18亿元左右[5][6]。贺立龙等(2015)进一步研究得出,家庭特征影响“新农保”对消费的作用,“新农保”对平均年龄60周岁以上家庭的影响更大[7]。吴春霞等(2013)[7]和周亚军(2015)[9]认为,农民的收入水平、消费观念与攀比心理、耐用品消费环境以及耐用品销售企业的营销手段等都是影响农村居民耐用品消费的因素。国内学者李树良(2016a)[10]蔡伟贤等(2015)[11]认为“新农合”能有效提高农村家庭耐用品消费档次和水平,新农合对农民耐用品消费的影响具有明显的层次性。但是也有学者持谨慎态度,著名学者白重恩(2011;2012)发现中国养老保险缴费对于消费具有挤出效应[12][13],李慧(2014)和于建华(2014)运用结构方程和Panel Data线性模型研究发现“新农保”对消费有正负两个方面的影响,短期来看“新农保”对于农民消费确实存在挤出效应,但长期来看,新农保体系的建设和完善对增加农民消费会产生持续重要的影响[14][15]。

从现有的研究来看,鲜有学者利用全国性的权威数据检验新农保制度对于农民消费的影响;而探讨新农保在首批试点区域对于农民耐用品消费影响的文献屈指可数。所以,笔者基于CGSS2010的数据,在新农保首批试点地区选择848个农户微观数据为研究样本,按是否参加新农保把农民分成两组,采用分位数回归研究两组农民耐用品消费的差异,利用分位数分解研究不同耐用品消费水平下两组农民消费差异的影响因素。

一、理论基础与作用机理、研究假设、模型构建

(一)理论基础与作用机理

1.理论基础

纵观消费理论的发展,不难发现居民消费理论经历了绝对收入和相对收入假说的确定条件下的消费理论、持久收入和生命周期假说的不确定条件下的消费理论和基于心理特征的行为消费理论三个阶段。前两个阶段的消费理论为主流消费理论,有两个假设条件:第一,消费者完全理性,并能够根据掌握的信息和对未来的预测做出理性决策。第二,贴现率为常数,它代表消费者对当前消费的贴现与下一期消费的贴现相同,不会因为跨期消费而产生差异。事实上,由于消费者的非完全理性和控制力不足,他们即使知道一生效用最大化的各期正确消费决策,执行是很困难的。由此导致了现实居民消费与主流消费理论产生重大偏离,甚至背离。基于以上考虑,消费理论研究者开始关注个人心理及个人社会特征对消费的影响,由此产生了行为消费理论。行为消费理论更多关注了消费者的个人心理和社会特征,同时对完全理性的决策能力、时间等前提假设条件予以放松,明确提出了消费者是非完全理性的,而且消费者对时间的偏好也不具有一致性(方福前、俞剑,2014)[15]。本文研究农民耐用品消费是基于行为消费理论的框架,对于农民购买耐用品的相关假设详见研究假设部分。

2.作用机理

理论上,影响农民耐用品消费的因素有很多,除了家庭收入、经济状况以外,社会因素、个人因素、环境因素同样对农民耐用品消费有着重要影响。由于耐用品使用周期较长,农民对其购买表现为非连续性和一定的随机性,即农民购买耐用品不一定是理性行为,同时受社会制度、从众的观念、攀比的心理等因素影响(李树良,2016b)[17]。“新农保”的实施不但在一定程度上代替参保人实现了跨期消费规划所要进行的储蓄,使得农民倾向于减少预防性储蓄而增加消费(姜百臣,2010)[18];而且与政府、事业单位养老保险和城镇职工养老保险相比,“新农保”能够创造家庭福利代际“帕累托”改进的机会, 为子女愿意与父母同住的两代人提供实现资源配置帕累托改进,达到优化配置资源的目的[19]。因此,新农保的实施必然会对参保农民的预期收入、预防性储蓄以及对未来风险预期产生诸多的影响,使农民对未来预期更加乐观,预期收入有所增加。“新农保”对于年轻人来说,相当于储蓄式的个人账户和政府补助的结合,增加了其未来预期收入,从而使其有信心、有能力进行即期消费,甚至跨期或超前进行耐用品消费;对于参加新农保的老年人而言,60岁以后每月可以领到政府补助和自交费用的返还部分是明确的,相当于一种额外的收入,农民对待这种额外收入具有较高的边际消费倾向,每月领取的社保金为农民耐用品消费提供了一定的经济基础,所以“新农保”对农民耐用品消费具有较强的促进作用。

(二)研究假设

基于以上理论阐述和“新农保”对参保农民预期收入与耐用品消费的传导作用机理分析可知,农民耐用品消费符合行为消费理论。由于农民的非完全理性和控制力不足,他们即使知道一生效用最大化的各期正确消费决策,执行起来也是很困难的。影响农民耐用品消费的因素众多,再加上耐用品使用周期较长,农民对其购买表现为非连续性和一定的随机性,即农民购买耐用品不一定是理性行为,同时受到社会制度、从众的观念、攀比的心理等因素影响,使得农村参保居民的消费观念发生改变,使得农民在消费时对时间的偏好表现为不一致。因此可以提出假设1:农民对耐用品消费是非完全理性的,且对时间的偏好表现为不一致。

“新农保”作为新型农村社会保障制度在试点试行,必然会影响到参加新农保农民的预期收入、预防性储蓄以及对未来风险预期,会减少养老的预防性储蓄,使农民对未来预期更加乐观,其预期收入也随着参保年限的增长而一同增长。“新农保”对于年轻人来说,相当于储蓄式的个人账户和政府补助的结合,增加了其未来预期收入,从而使其有信心消费;对于农村老年人而言,参加“新农保”就意味着60岁以后每月可以领到明确的政府补助和自交费用的返还,相当于一种额外的保障性收入,农民对待这种额外保障性收入具有较高的边际消费倾向,每月领取的社保金为老年农民及其家庭的耐用品消费提供了一定的经济基础,所以“新农保”对农民耐用品消费具有较强的促进作用。由此提出假设2:参加新农保的农民耐用品消费高于没有参加新农保的农民。

(三)模型构建

研究耐用品消费的主流模型是(S,s)模型,它是由Grossman and Laroque(1990)[20]提出并系统论证,后来由Gaballero(1993)[21]和Gaballero and Engel(1999)[22]进行了完善。他们发现对某类“投资不可逆”和耐用品购买而言,消费家庭在时刻拥有的耐用品存量与其“目标存量”之比的对数Zit=log(Kit|Xit)是一个随机过程,存在Zit的上界U和下界L,当Zit∈[L,U]时不作调整,当Zit达到上界(或下界)消费者即做出变卖(或购买)的决策,将耐用品存量调整到目标值Z*it=ln(K*it|Xit)=0(樊潇彦,2007)[23]。基于耐用品购买决策的离散性,(S,s)模型准确地刻画了耐用品消费的微观决策机制,能够更好地解释家庭耐用品的购买行为。根据这一思想,考虑新农保、消费观念等因素,加入个体特征、家庭特征等控制变量,构建农民耐用品消费模型如下(变量符号参见表1):

Ln(dgc1i)=Cons1.+β1OSS1i+β2DS1i+......+β12P1i+ε1

(1)

Ln(dgc2i)=Cons2.+β1OSS2i+β2IS2i+......+β12P2i+ε2

(2)

为详细了解农民在不同水平下的耐用品消费的影响因素,可以运用分位数回归的方法进行判断。这个回归方法可以考虑到特殊情况的影响,弥补最小二乘估计方法在这方面的缺陷。具体建立模型如下:

Quantθ(dgci|Xi)=βθXi

(3)

式(3)中Quantθ(dgci|Xi)代表第i组农民耐用品消费dgci在给出的分位点θ(0<θ<1)和影响因素向量的条件下的条件分布函数;Xi是影响因素向量,Xi=(x1,x2,x3,…xi)=(OSS,DS…P),本文仅选择θ(0.1、0.25、0.5、0.75、0.9)等5个分位点。

为了明确不同耐用品消费水平下两组农民耐用品消费差异的主要影响因素,本研究继续使用分位数分解方法对两组农民的耐用品消费差异进行分解。借鉴Machado和Mata(2005) 的方法,建立如下分位数分解模型:

Δ=Qθ(dgc1)-Qθ(dgc2)=[Qθ(dgc1)-Qθ(dgc2|1)]+[Qθ(dgc2|1)-Qθ(dgc2)]

(4)

式(4)中第一项表示特征差异,由农民的消费观念、个体禀赋等特征项的数值导致的耐用品消费差异,第二项表示系数差异,由影响因素消费倾向率的不同导致的耐用品消费差异。

(四)数据来源与指标说明

2010年中国综合社会调查(CGSS)采取的是多层次分层抽样的方法,对12 000户家庭进行了调查,包含中国农户家庭的基本信息、参与新农保、消费观念以及耐用品消费支出等与本研究密切相关的信息,其调查对象涵盖了中国大多数省份的100多个县、区。剔除城镇和耐用品消费支出的缺失值后,最终筛选出新农保首批试点17个区域(东部地区8个、中部地区5个、西部地区4个)的848份考察样本。其中参加新农保的农户558个,没有参加的农户290个,参保率65.80%。根据“C2在您全家去年全年的总支出中,耐用品消费支出有多少?”问题项测量农户耐用品消费情况。

自变量“新农保”根据问卷的“A61您目前是否参加了以下社会保障项目?”的回答予以设定:参加了=1,没有参加/不适用=0。消费观念的分超前消费、即期消费两个维度,根据问卷“D1. 首先,我们想了解一下您关于生活和消费的一些看法。”2个回答项测量超前消费观念,2个回答项测量即期消费观念。选定经济状况、健康程度、家庭年收入、家庭规模、非农工作经历、年龄、性别、教育、婚姻、政治面貌作为控制变量。因变量“耐用品消费”通过问题项“C2” 对耐用品消费支出金额予以测量。各项指标的选取及说明见表1。

表1 指标的描述和定义

二、实证分析结果与讨论

(一)描述性统计分析

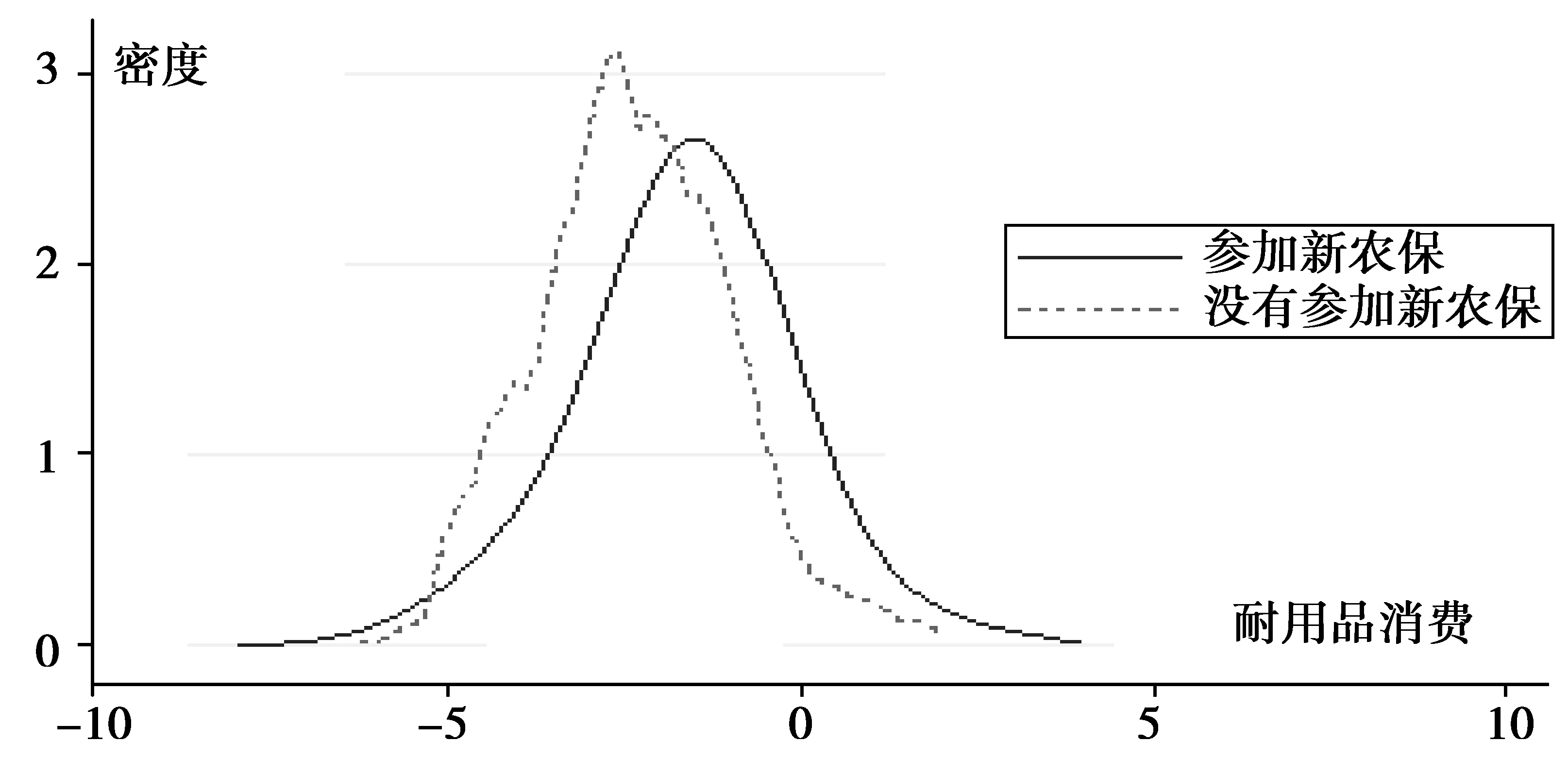

本文利用高斯(Gaussian)非参数估计方法,按照是否参加新农保,分别计算得出首批试点地区选择样本的核密度函数图。如图1所示,在农村居民耐用品的低消费阶段,参加新农保与没有参见新农保的两组都有较高的密度函数值,没有参加“新农保”的农民耐用品消费密度函数值高于参加“新农保”的农民。在跨过耐用品的低消费阶段以后,两组农户的密度函数值先升后开始下降,参加“新农保”的农民耐用品消费的密度函数值高于没有参加“新农保”的农民,而且图形分布一直延续到耐用品的高消费阶段。

图1 参加新农保和没有参加新农保农民的耐用品消费核密度函数图

总之,按是否参保分成的两类农民耐用品消费的核密度函数图形的分布不同,参加新农保的农民耐用品消费高于没有参加新农保的农民,具有较高耐用品消费水平的农户多参加了新农保。

(二)实证模型分析结果

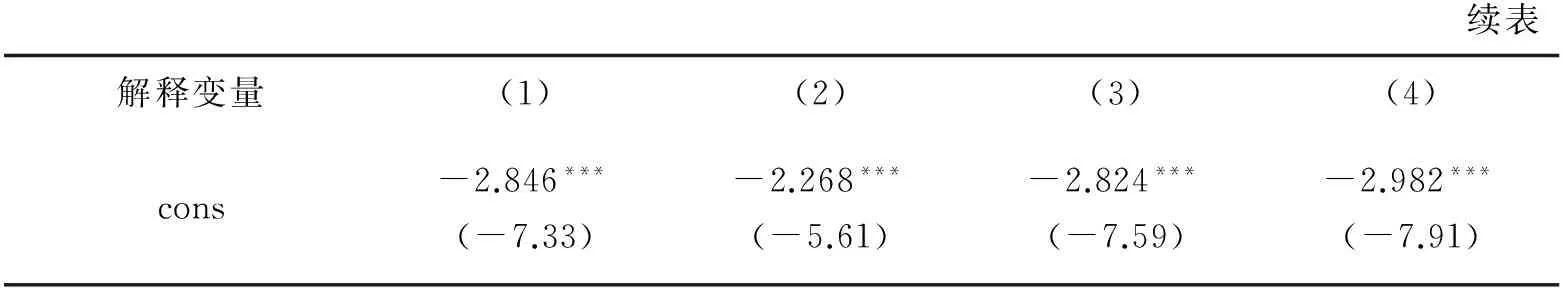

如表2所示:第一,新农保制度有效促进农民耐用品消费。新农保系数为高度正值,且模型系数(0H968)、(0.962)和(0.961)分别通过了1%显著性检验,具有显著的统计学意义。说明参加“新农保”对农民耐用品消费具有显著正向影响,假设2得到验证。这与马光荣等(2014)[24]所得出“新农保”促进消费的结论趋同,但他们的研究对象并没有直接针对农民耐用品消费。

第二,超前消费观念对农民耐用品消费的影响显著大于即期消费观念的影响。首先,超前消费观念的回归系数均大于超前消费观念的回归系数,说明超前消费观念对农民耐用品消费的促进作用较大;其次,超前消费观念三项回归系数均为正值,说明正向影响农民耐用品消费,即期消费观念的作用与之相反,都是负值。由此可见,农民在进行耐用品消费时对时间的偏好不一致,假设1得到验证。

表2 农民耐用品消费四种不同解释变量组合的回归结果

续表解释变量(1)(2)(3)(4)cons-2.846***(-7.33)-2.268***(-5.61)-2.824***(-7.59)-2.982***(-7.91)

注:***、**、*分别表示变量系数通过了1%、5%、10%的显著性检验。

第三,新农保与超前消费、即期消费正向交互影响农民耐用品消费。其对农民耐用品消费的交互作用的系数也为显著的正值,新农保不仅直接影响农民耐用品消费,而且通过消费观念间接影响农民的耐用品消费。说明参加“新农保”使农民对未来的预期收入更加乐观,增强了消费信心,提高了他们的消费倾向,新农保养老金发放和自交费用的返还也会直接增强其消费能力或者增强其支持家人进行耐用品消费的能力[25]。所以,新农保与即期消费观念、超前消费观念的相互作用,促使农村居民减少“预防性储蓄”,提高即期消费、超前消费水平,实现耐用品消费。此结论与贺立龙等(2015)[7]所得的结论有相似之处,但贺立龙等认为“新农保”对旅游、汽车消费等生活高层次消费影响不显著。

第四,家庭年收入、家庭规模的系数为高度显著的正值,说明家庭规模大、家庭年收入高的农民对耐用品的需求越大,越愿意进行耐用品消费;非农工作经历、健康程度的系数为正值,说明具有非农工作经历、身体健康的农民对耐用品消费较大;婚姻状态的系数为负值,说明已婚、丧偶、离婚的农民对耐用品消费少于未婚的农民,体现了新生代农民消费观念的转变。性别、教育、政治面貌的系数为正值,说明男性、受教育年限长、中共党员的农民对耐用品消费高于女性、受教育年限短、非中共党员的农民。

表3 参加“新农保”农民的耐用品消费的回归结果

注:***、**、*分别表示变量系数通过了1%、5%、10%的显著性检验。

由于影响耐用品消费不同水平的农民个体存在差异,非制度因素消费观念所起的作用也可能存在不同。利用分位数回归和分解方法,进一步考察影响不同耐用品消费水平的因素,比较两组农民耐用品消费的差异。

分位数的回归结果如表3、表4所示,本文选取了0.1、0.25、0.5、0.75、0.9等五个分位点报告估计结果。超前消费的估计系数多数为正(仅0.1、0.25处为负),且参加“新农保”农民的回归系数值在分位数的高端高于没有参加新农保农民的回归系数值,说明参加“新农保”对农民超前消费观念和耐用品消费有正向促进作用,参加了新农保的农民对未来预期更加乐观,在一定程度上代替个人实现了跨期消费规划所要进行的储蓄,这就会使农民倾向于减少预防性储蓄而增加超前消费,加大对耐用品的消费;与超前消费系数相比,即期消费的系数多为负值,且参加“新农保”农民的回归系数值在分位数高端低于没有参加新农保农民的回归系数值,说明即期消费观念与超前消费观念作用相反。对于其他控制变量而言,健康程度、家庭年收入、家庭规模、非农工作经历的估计系数为正,且家庭年收入、家庭规模在两组数据中各分位点高度显著,说明农民的身体健康、家庭年收入、家庭规模、非农工作经历对耐用品消费有着不可替代的作用,可见农民增加收入对农民消费的重要性。经济状况在参保组的估计系数为正,且在没有参加新农保组多数分位点为负值,说明农民经济状况越好,越没有后顾之忧,越愿意增加对耐用品的消费,而不是把钱拿来存到银行;而在非参保组经济状况对农民耐用品消费有负向作用,存在挤出效应。在两组中教育的系数多为负值,表明农民受教育程度越高对耐用品消费的影响越小;婚姻状态的估计系数在各分位数点为负值,说明已婚、丧偶、离婚的农民对耐用品消费少于未婚的农民,体现了新生代农民消费观念的转变;政治面貌的估计系数在参加新农保组为正值且在高分位数点显著,说明是中共党员的农民对耐用品消费高于非中共党员农民。

注:***、**、*分别表示变量系数通过了1%、5%、10%的显著性检验。

两组农民的耐用品消费差异的分位数分解结果如表5所示,两组农民的耐用品消费差距随着分位点的提高而不断提高,其差距主要是由特征值差异(消费观念与个人禀赋)和消费倾向率差异(系数差异)共同作用的结果。在不同的分位点上,特征值和消费倾向率对于农民耐用品消费差距的贡献存在差异,在低分位点上两组农民的耐用品消费差距主要由于特征值差异造成,但是随着分位点的逐渐提高,两组农民的耐用品消费差异主要由消费倾向率差异造成。

表5 耐用品消费差异的分位数分解结果

分位数回归和分解的结果显示,对于没有参加新型农村养老保险农民而言,健康程度、非农工作经历、受教育程度、性别、政治面貌等个人禀赋对于其耐用品消费具有重要影响;而对于参加新农保的农民来说,健康程度、性别、政治面貌等因素的影响已不再重要。他们更倾向于改变消费观念、增加非农收入来加强耐用品消费。消费倾向率成为两组农民耐用品消费差距逐渐拉大的重要原因,具有高边际消费倾向的农民对耐用品消费需求较大。另外,家庭年收入高、经济状况好的农民对高层次耐用品消费较大、数量较多。

三、结论与政策建议

基于CGSS2010的微观数据,分析首批试点地区“新农保”对消费观念的影响以及二者对农民耐用品消费的影响,根据是否参加“新农保”将农民分成两组,采用分位数回归与分解法比较两组农民耐用品消费情况并分析非制度因素消费观念的中介作用。研究发现:(1)“新农保”使农民对未来预期收入更加乐观,从而增加了即期消费,实现了耐用品的消费。(2)“新农保”、消费观念正向影响农民耐用品消费,超前消费观念比即期消费观念影响大。(3)参加“新农保”的农民耐用品消费高于没有参加“新农保”的农民,“新农保”通过对农民消费观念的作用间接影响农民耐用品消费。(4)参保与未参保两组农民在耐用品消费分位数分布的高端差距更加明显,消费倾向率是差距拉大的重要原因。

根据研究结论有如下政策启示:第一,应不断扩大新农保制度试点范围,加大财政转移支付力度,积极鼓励农民参加新农保,提高参保率。对于没有参加新农保的农民而言,视其个人禀赋对消费的贡献程度,增加其他方面的保障,减轻农民养老生活负担,从而刺激农民的消费,扩大耐用品消费。第二,加强新农保参保知识的宣传力度,多方位引导农民学习新农保知识,提高农民对新农保的认识。鼓励多缴多得,多缴多补,鼓励地方财政配套,加大惠农参保政策的支持力度。[26]对于首批试点区域参加新型农村养老保险的农民而言,尽可能统计量化“新农保”对消费促进作用,重新审视消费观念的改变对耐用品消费层次提升的影响。第三,实行城乡统一的社会养老保险制度,缩小二元体制下的社会养老制度差距。在完善“新农保”提高农民消费的同时,应千方百计地增加农民财产性收入,提升农民消费结构,不断扩大农村耐用品消费市场份额。第四,化解家庭“捆绑式”缴费的理解误区,积极鼓励家庭参保,参加新农保的人数越多,越有利于家庭的消费,尤其是耐用品消费,更是农民家庭消费的集中体现。所以,鼓励全家参保、全民参保对促进农民耐用品消费有重要意义。

(致谢:感谢中国人民大学社会学系和香港科技大学社会科学部的“中国综合社会调查(CGSS) ”项目数据协助。)

[1]方匡南,章紫艺.社会保障对城乡家庭消费的影响研究[J].统计研究,2013,30(3):52-58.

[2]袁小良.社区养老:整合的养老服务体系[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2016,33(3):95-98

[3]肖云,王冰燕.中国五保失能老人长期照护服务的困境与解困[J].重庆大学学报(社会科学版),2015,21(4):103-108.

[4]程令国,张晔,刘志彪.“新农保”改变了中国农村居民的养老模式吗?[J].经济研究,2013(8):42-54.

[5]沈毅,穆怀中.新型农村社会养老保险对农村居民消费的乘数效应研究[J].经济学家,2013(4):32-36.

[6]张川川,JohnGiles,赵耀辉.新型农村社会养老保险政策效果评估:收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给[J].经济学(季刊),2014(4):203-230.

[7]贺立龙,姜召花.新农保的消费促进效应——基于CHARLS数据的分析[J].人口与经济,2015(1):116-125.

[8]吴春霞,刘瑞涵.北京农村居民耐用品消费特征及影响因素研究[J].中国农学通报,2013,29(11):90-94.

[9]周亚军.基于跨时限制模型的耐用品消费与中国经济项目差额波动研究[J].商业研究,2015(2):16-23.

[10]李树良.“新农合”与农民耐用品消费:消费层次和区域比较 [J].科学决策,2016(11):61-78.

[11]蔡伟贤,朱峰.“新农合”对农村居民耐用品消费的影响[J].数量经济技术经济研究,2015,32(5):72-87.

[12]白重恩.养老保险抑制消费[J].上海经济,2011.(9):17.

[13]白重恩,吴斌珍,金晔.中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响[J].中国社会科学,2012(8):48-71.

[14]李慧,孙东升.新型农村社会养老保险对我国农民消费的影响——基于SEM的实证研究[J].经济问题,2014(9):68-71.

[15]于建华,魏欣芝. 新型农村社会养老保险对农民消费水平影响的实证分析[J].消费经济,2014,30(4):66-70.

[16]方福前,俞剑.居民消费理论的演进与经验事实[J].经济学动态,2014,3:11-30.

[17]李树良.新型农村社会保障对农民消费观念和耐用品消费的影响 [J].西部论坛,2016,26(3):37-44.

[18]姜百臣,马少华,孙明华.社会保障对农村居民消费行为的影响机制分析[J].中国农村经济,2010(11):32-34.

[19]张苏,王婕.养老保险、孝养伦理与家庭福利代际帕累托改进[J].经济研究,2015(10):147-162.

[20]Grossman,S.J.andG.Laroque,“AssetPricingandOptimalPortfolioChoiceinthePresenceofIlliquidDurableConsumptionGoods”,Econometrica,1990,58(1):25-51.

[21]Caballero,R.J. “DurableGoodsAnExplanationforTheirSlowAdjustment”JournalofPoliticalEconomy,1993,101(2).

[22]Caballero,R.JandJ.C.Eberly. “ExplainingInvestmentDynamicsinU.S.Manufacturing:AGeneralized(S,s)Approach”,Econometrica,1999,67(4):783-826.

[23]樊潇彦,袁志刚,万广华.收入风险对居民耐用品消费的影响[J].经济研究,2007(04):124-136.

[24]马光荣,周广肃.新型农村养老保险对家庭储蓄的影响[J].经济研究,2014(11):117-128.

[25] 毛志勇,王娟.基于微观视角的农户参与新农合及其福利影响[J].财经理论研究,2016(05):77-82.

[26] 薛惠元.新型农村社会养老保险个人筹资能力可持续性分析[J].贵州财经大学学报,2012(1):102.

(责任编校:朱德东)

Study on Promoting Effect of Farmers’ Durable Goods Consumption by New-type Rural Social Endowment Insurance in First Test Area——Quantile Regression and Decomposition Based on Statistics of CGSS2010 Data

LI Shu-liang

(SchoolofBusinessPlanning,ChongqingTechnologyandBusinessUniversity,Chongqing400067,China)

Based on CGSS2010 data, this paper tests the influence of new-type rural social endowment insurance on consumption concept and the impact of the two on peasants’ consumption of durable goods. The farmers surveyed are divided into two groups according to whether they participate in the new-type rural social endowment insurance, by using quantile regression and decomposition method, the durable goods consumption of the two groups of the peasants is compared and the influence of consumption concept on peasants’ consumption of durable goods is discussed. The research reveals that the new-type rural social endowment insurance makes the peasants feel more optimistic for future expectation so that the durable goods consumption is increased, that new-type rural social endowment insurance and consumption concept have positive effect on peasants’ consumption of the durable goods, the durable goods consumption for the peasants who participate in new-type rural social endowment insurance is higher than that of the peasants who do not participate in the insurance, and that at the high-end of quantile distribution, the gap between the two groups of the peasants is more obvious, however, the propensity of consumption is the main reason for the wide gap.

new-type rural social endowment insurance; consumption concept; durable goods consumption; quantile regression

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.04.007

2017-05-14

重庆市社会科学规划培育项目(2016PY08)

李树良(1980—),男,黑龙江阿城人;重庆工商大学商务策划学院讲师,主要从事消费决策与社会保障研究。

F126.1; F323.89

A

1672- 0598(2017)04- 0048- 11