社会保障支出对居民多维贫困的影响及其机制分析

刘一伟

一、研究背景

在过去的二三十年中,中国在反贫困方面取得了举世瞩目的成就,2013年世界银行对极贫状况的分析报告显示,按照每天生活费用1.25美元作为贫困线来衡量,从1981年到2013年,中国占世界极贫人口的比例已从43%降至13%(林迪珊等,2015[1])。但中国贫困现状依然十分严重,根据中国扶贫办公布的有关数据,2015年全国有8 000多万贫困人口,其中河南、湖南、广西、四川、贵州、云南6个省份的贫困人口都超过500万人;同时,贫困区域分布广,全国不仅有14个连片特困地区,除京、津、沪3个直辖市外,其余28个省级行政区都存在相当数量的生活在贫困线以下的群众。此外,贫困程度依然深,贫困人口中因保障不完善等因素(如疾病等)导致贫困的比重超过40%,需要搬迁的贫困人口近1 000万。因此,如何减贫成为各级政府和学术界关注的热点问题。

与此同时,由于中国经济进入“新常态”,社会出现了一些结构性特征——特别是贫富差距的不断拉大,使贫困问题呈现出多样性、勾连性与异质性的特征(乐章,刘二鹏,2016[2])。可见,解决中国贫困问题“任重而道远”。值得欣慰的是,为了维护社会和谐、稳定与发展,近年来中国政府已经积极行动起来,把反贫困作为发展的战略目标。在全面建设小康社会和实现“中国梦”的攻坚时期,从国家到地方,脱贫工作已进入关键阶段。党的十八届五中全会的第一个工作会议,即把“反贫困”列为主要议题,解决贫困问题已经是左右全局的关键(张未未,2015[3])。

社会保障支出是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出,具有典型的救助和脱贫功能(杜妍冬,刘一伟,2016[4])。特别是在 2014年,中国政府明确提出“整合城乡居民基本养老保险和基本医疗保险制度”,并期待用这个制度覆盖中国所有老年人,实现“老有所养、病有所医”的保障目标(郑功成,2016[5])。与之相呼应的是社会保障财政支出规模不断扩大。到2010年底,中国社会保险、福利和救济等方面的财政支出1.4万亿元左右,占当年财政支出的15%左右,尽管比重与2002年基本相同,但绝对规模已不可同日而语(王延中,龙玉其,2011[6])。但社会保障支出与居民贫困的关系如何?还有待进一步分析。事实上,研究社会保障支出对我国居民贫困的影响,不仅仅关系到我国居民的民生状况,还可能对我国社会和谐、经济健康发展甚至全面建成小康社会起到不可估量的作用,所以讨论社会保障支出与居民贫困的关系,还可以为中国政府制定针对性的扶贫政策方针提供启示意义。

本文使用2010年中国综合调查数据(CGSS),将贫困分为经济贫困、健康贫困与精神贫困三个维度,探讨社会保障支出是否缓解了中国贫困现状?如果社会保障支出具有减贫的效应,那么是通过何种渠道(途径)缓解了贫困状况?本文剩余部分安排如下:第二部分是文献回顾;第三部分是数据、变量与模型;第四部分是模型估计结果;第五部分是解释机制分析;第六部分是结论与讨论。

二、文献回顾

贫困是一个历史性、世界性的社会经济问题,尤其是在不少发展中国家,贫困问题更为严重,并由此导致了诸多社会问题(王金营,杨茜,2014[7])。为了维护世界的和谐、安定与发展,国际社会组织已经将反贫困作为人类生存和发展的重要目标之一。20世纪90年代,联合国将每年的10月17日定为“国际消除贫困日”(International Day for the Eradication of Poverty)。随后1995年联合国大会将1997—2006年确定为第一个“国际消除贫困十年”;2008年联合国大会将2008—2017年确定为第二个“国际消除贫困十年”。同时,世界各国政府都在致力于消除贫困状况。可以说,反贫困已然成为全世界重要使命。

针对贫困问题的研究,国外已经取得了长足的进步。无论是马克思的贫困结构主义、刘易斯的贫困文化、费里德曼的个体主义贫困观,还是阿玛蒂亚·森论证的可行能力与贫困的关系,以及迪顿有关贫困与不平等的论述,都从不同的角度分析了贫困发 生 的 原 因 与 机 理 (沈 红,2000[8];Sen,1999[9];迪顿,2014[10])。随着研究的不断推进,有学者或组织机构发现,社会保障制度在解决贫困问题中扮演了重要角色。20世纪40年代,《贝弗里奇报告》明确提出了建立和完善社会保障制度是反贫困道路上的关键。国际劳工组织认为社会保障的目的之一,就是防止社会成员因为年老等因素导致贫困的发生(胡晓义,2009[11])。于是,世界各国不约而同建立和完善社会保障制度,以此来解决贫困问题。

目前,有关社会保障与贫困的关系研究还没有得出一致的结论。部分学者认为,社会保障支出起到了反贫困的效应。Kenworthy(1999)[12]基于面板数据分析了发达国家社会保障支出的减贫效应,发现社会保障支出与贫困呈现负相关。Long和Pfau(2009)[13]以越南为例,通过准实验的研究方法,发现社会保障支出起到了安全网的作用,能够有效地缓解居民陷入贫困状况。得出相关观点的还有 Arabaci(2010)[14],其研究发现社会保障具有再分配的功能,通过调节贫富差距,降低了穷人发生贫困的概率。我国学者张川川等(2014)[15]采用断点回归和双重差分识别策略,研究发现“新农保”养老金收入显著提高了农村老年人的收入水平、减少了贫困的发生。杨宜勇和张强(2016)[16]研究发现,社会保障制度支出与贫困水平呈显著的负相关,即社会保障支出越多,贫困水平越低。

但是,有部分学者对此结论提出了质疑,他们认为应该根据不同的社会保障制度进行分析,原因在于不同的社会保障制度所起到的贫困效应不同(姚建平,2008[17])。其中 Fosse(2013)[18]认为社会福利是缓解贫困最重要的制度;而Houtzager(2007)[19]研究发现最低生活保障制度对居民发生贫困的可能性影响较大。白睿等(2013)[20]认为社会救助和老年福利政策的建立和完善对贫困人群的生活起到了基础性支持作用。甚至有学者认为,当代福利国家社会保障政策存在明显的缺陷,高度依赖社会保障制度的家庭贫困并没有得以缓解 (Kaseke,2010[21])。黄清峰(2013)[22]研究发现社会保障支出对贫困发生率减小的影响微弱,我国社会保障制度(如医疗保险)并没有发挥减贫的效应(解垩,2015[23])。

纵观以往研究可以发现,无论是从制度层面分析,还是从支出角度进行验证,社会保障的反贫困效应均没有得到一致的结论;且研究主要集中在经济贫困的分析,对其他贫困状况没有探讨;同时鲜有文献分析社会保障支出影响贫困的作用机制。所以,与以往研究相比,本文研究的贡献有以下几点:一是本项研究不仅关注了经济贫困,还关注了健康贫困与精神贫困,以避免将贫困看成一个维度对结果造成的偏差,从而更全面地考量社会保障支出的反贫困效应。二是本文尝试分析社会保障支出影响贫困的作用机制,即探讨了社会保障通过何种渠道影响了贫困。三是由于社会保障支出和贫困可能存在互为因果关系,从而导致内生性问题,为求出社会保障支出影响贫困的净效应,在回归方法上,我们采用工具变量法进行分析,可以更好地认识社会保障支出与居民贫困的因果关系,从而得到参数的一致估计,使结果更有可信度。

三、数据、变量与模型构建

(一)数据来源

本文所使用的数据来源于中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)。中国综合社会调查是我国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目,该项目始于2003年,至今已完成了六次全国性调查,数据的搜集和发布由中国人民大学中国调查与数据中心完成。CGSS调查数据涉及社会、社区、家庭、个人多个层次,是多学科的经济与社会数据采集平台,对总结社会变迁的趋势,探讨重大科学和现实问题,推动国内科学研究的开放与共享具有重要贡献。

本研究使用最新公布的2010年度调查数据。该次调查采用多阶段分层抽样方法,在全国一共抽取了135个县(区),加上北京、上海、天津、广州、深圳5个大城市,作为初级抽样单元;在每个被抽中的县(区)中,随机抽取4个居委会或村委会;在每个被抽中的居委会或村委会中计划调查25个家庭;在每个抽取的家庭中,随机抽取一人进行访问。在北京、上海、天津、广州、深圳这5个大城市,一共抽取80个居委会;在每个居委会计划调查25个家庭;在每个抽取的家庭,随机抽取一人进行访问。这样,在全国一共调查480个村/居委会,每个村/居委会调查25个家庭,每个家庭随机调查1人,总样本量约为12 000个。根据研究的目的与需要,我们剔除了不相关的样本,一共选取了11 783个样本作为本文的研究对象。

(二)变量选取

本文旨在考察社会保障支出对中国居民贫困的影响,主要因变量为被访者的“贫困状况”。Sen等(1990)[9]、Alkire 和 Jame(2011)[24]指出人的贫困并不能仅仅采用收入进行衡量,而需要从评价功能性活动大小的能力和自由等多个维度进行考察,诸如健康、社会经济地位、心理福利等。本研究也采用贫困多维的分析方法,将居民贫困操作化为“经济贫困”、“健康贫困”与“精神贫困”。其中将2010年居民每日消费1美元以下的定义为“经济贫困”,赋值为“1”;否则,赋值为“0”。健康贫困则采用BMI指数,如果取值低于18.5kg/m2定义为“健康贫困”,赋值为“1”;否则,赋值为“0”。此外,选取“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的情形是”这一问题,定义为“精神贫困”,正向回答赋值为“1”,否定回答赋值为“0”。

核心的解释变量是社会保障支出。从既有研究来看,财政社会保障支出作为社会保障支出的重要组成部分是毋庸置疑的,存在分歧的是医疗卫生支出。本文认为医疗卫生支出应纳入社会保障支出统计范畴,原因在于:医疗卫生支出是关系全民健康水平和家庭幸福的重大民生问题,具有强外部性和非排他性,需要政府的直接干预,以实现人人享有基本医疗卫生服务的目标(殷金朋等,2016[25])。因此,将政府医疗卫生支出纳入分析框架,有利于更加全面地评估我国社会保障制度。本文采用的社会保障支出统计指标即为财政社会保障支出和财政医疗卫生支出的加总值。此外,考虑到地区的社会保障支出差异较大,在回归检验中将社会保障支出转换为对数的形式。

此外,为降低解释变量以外的因素对回归结果造成偏差,本文根据已有的相关研究结果在模型中加入影响居民贫困的其他变量作为本文模型的控制变量(程名望等,2014[26];罗楚亮,2011[27])。需要指出的是,贫困具有累积性与连贯性,与其整个生命历程有莫大的关系,受到前期条件和公共服务等影响,因此宏观数据采用了2010年的数据,其主要来自 《中国统计年鉴》、《中国财政年鉴》等。为控制异常值的影响,本文对所有连续变量在1%和99%分位数上进行了Winsorize处理。各变量的取值情况如表1所示。

为了降低自变量以外一切能够引起因变量的变量对回归结果造成偏差,本研究遵循文献的传统,加入个人层面、家庭层面和社会层面的控制变量,其中个人层面的控制变量包括性别、年龄、受教育程度、婚姻、健康状况等;家庭层面的控制变量主要包括人口规模、家庭经济水平等;社会层面的控制变量主要包括行业、区域等。表1报告了所有变量的描述统计量。就居民贫困而言。全样本中,社会保障支出平均为1 135元/年。分样本中,经济贫困者、健康贫困者与精神贫困者享有的社会保障支出分别为989元/年、1 100元/年、1 092元/年;经济不贫困者、健康不贫困者与精神不贫困者享有的社会保障支出分别为1 151元/年、1 168元/年、1 156元/年,从统计量上看,被访者在经济贫困、健康贫困与精神贫困方面差异十分显著。需要说明的是,从控制变量上看,被访者的某些个体特征、家庭特征以及社会特征也存在经济贫困、健康贫困和精神贫困的差异,但是这些变量不是本文最主要的研究目标,此处不对它们一一进行描述。

表1 变量的描述统计量

续前表

(三)模型构建

为了深入探讨社会保障支出对居民贫困的影响,我们参照并扩展 Malesevic和 Golem(2010)[28]以及Hessami(2010)[29]的相关模型,将模型设定如下:

公式(1)中,Pij表示第i个地区第j个人的贫困状况,核心解释变量security表示人均社会保障支出的对数,∑it表示其他控制变量,α0、α1和δT分别表示各变量的回归系数,εit表示随机误差项。

四、实证分析

(一)全样本回归分析

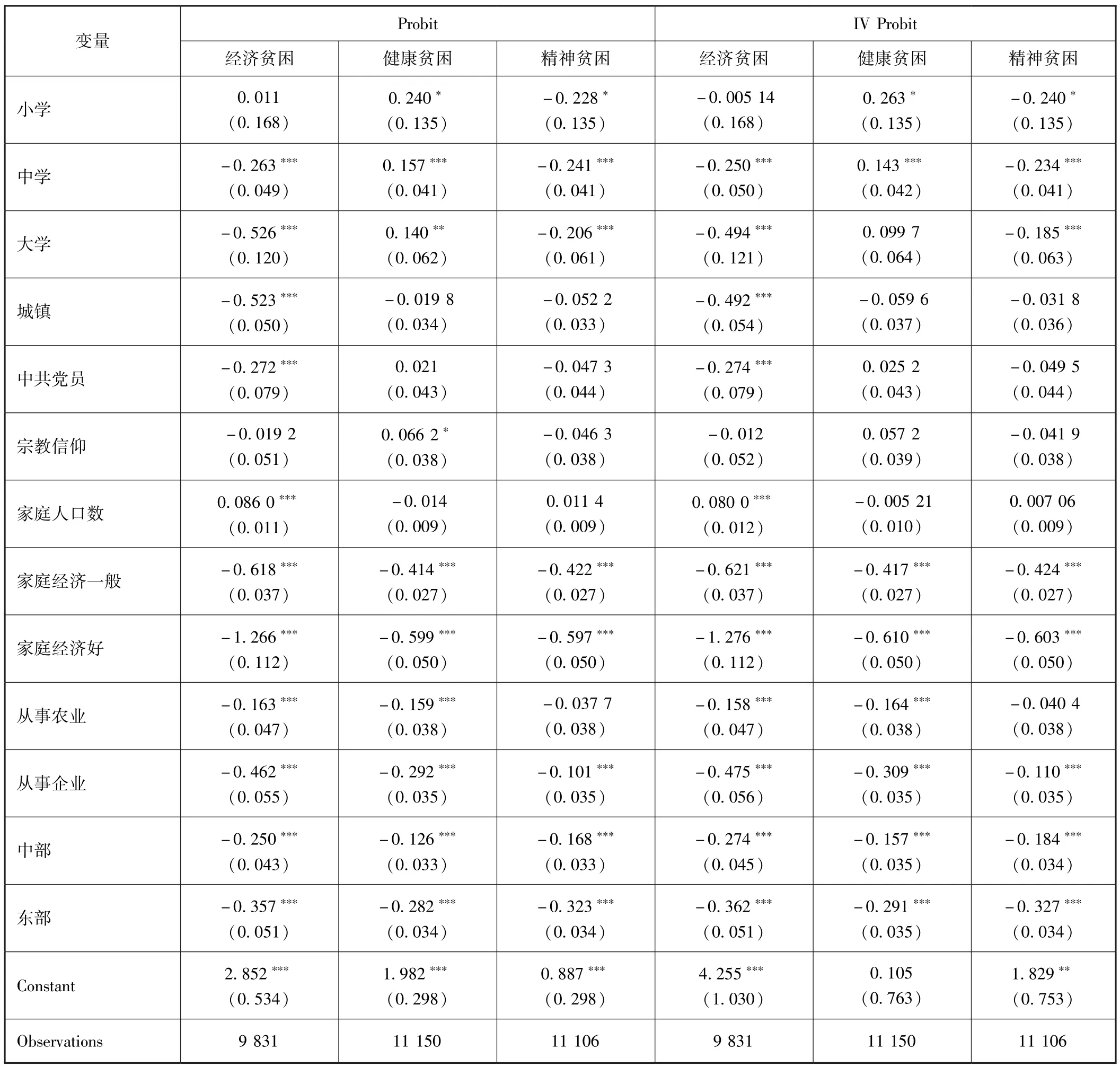

表2首先给出了社会保障支出对我国居民的Probit参数估计结果,我们估计了三组模型,分别对应了经济贫困、健康贫困与精神贫困。但社会保障支出与居民贫困具有因果关系,进而导致两者的内生关系。作为民生性财政支出,社会保障支出势必影响居民贫困发生的可能性,而居民贫困的发生率也会影响社会保障支出。因此,我们使用抚养比作为贫困的工具变量,并采用IV Probit回归方程进行参数估计(见表2)。

表2 社会保障支出与贫困关系的参数估计

续前表

表2报告了社会保障支出对居民贫困的影响结果,从采用Probit回归模型后的回归结果可以看出,社会保障支出的增加对经济贫困与精神贫困的系数估计值均在1%的统计水平上显著为负,健康贫困在10%的统计水平上显著为负,说明社会保障支出越多,人们的贫困发生率越低。同时,我们求得其各自的边际效应分别为-0.072 8、 -0.026 8和-0.065 8,即社会保障支出每提高一个标准差,经济贫困、健康贫困与精神贫困的概率分别下降7.28%、2.68%与6.58%。采用IV Probit回归,社会保障支出依然起到了反贫困效应:社会保障支出每提高一个等级,经济贫困发生的概率将降低10.20%,健康贫困发生的概率下降6.28%,精神贫困发生的概率下降9.43%。比较两种回归方法,我们不难发现,社会保障支出项的显著性相同,且回归系数也非常接近。而且两种回归结果均表明,社会保障支出在消除经济贫困方面更为显著,其作用也大于健康贫困与精神贫困。

其他变量对我国居民发生贫困也有着重要影响。首先,在个体特征方面,男性发生经济贫困与健康贫困的概率高于女性,而发生精神贫困的概率低于女性。年龄与健康贫困和精神贫困呈显著正相关,这一点不难理解,年龄越大意味着身体机能的衰退,精神状况的恶化。相比于未婚者,已婚者发生经济贫困与精神贫困的概率更低,但发生健康贫困的概率较高。同时,受教育程度越高,发生经济贫困与精神贫困的概率越低,而发生健康贫困的概率更高。此外,城镇居民发生经济贫困的可能性更大,原因可能是城镇消费水平更高、支出更多。政治面貌为中共党员的居民发生经济贫困的概率更低,我们认为成为组织成员意味着具有较多的社会资本,可以动用更多的社会资源,进而影响了其经济状况。其次,在家庭特征方面,家庭人口数越多,其发生经济贫困的概率越大,原因可能是家庭规模越大,家庭所需支出越多,导致其经济贫困。相比于家庭经济状况差者,家庭经济状况一般与家庭经济状况好的居民发生经济贫困、健康贫困与精神贫困的概率较低。最后,在社会层面,与没有工作的居民相比,从事农业的居民发生经济贫困与健康贫困的概率较低,而从事企业的居民发生经济贫困、健康贫困与精神贫困的概率均较低。需要指出的是,中部和东部的居民发生经济贫困、健康贫困与精神贫困的概率均低于西部的居民。

(二)分样本回归检验

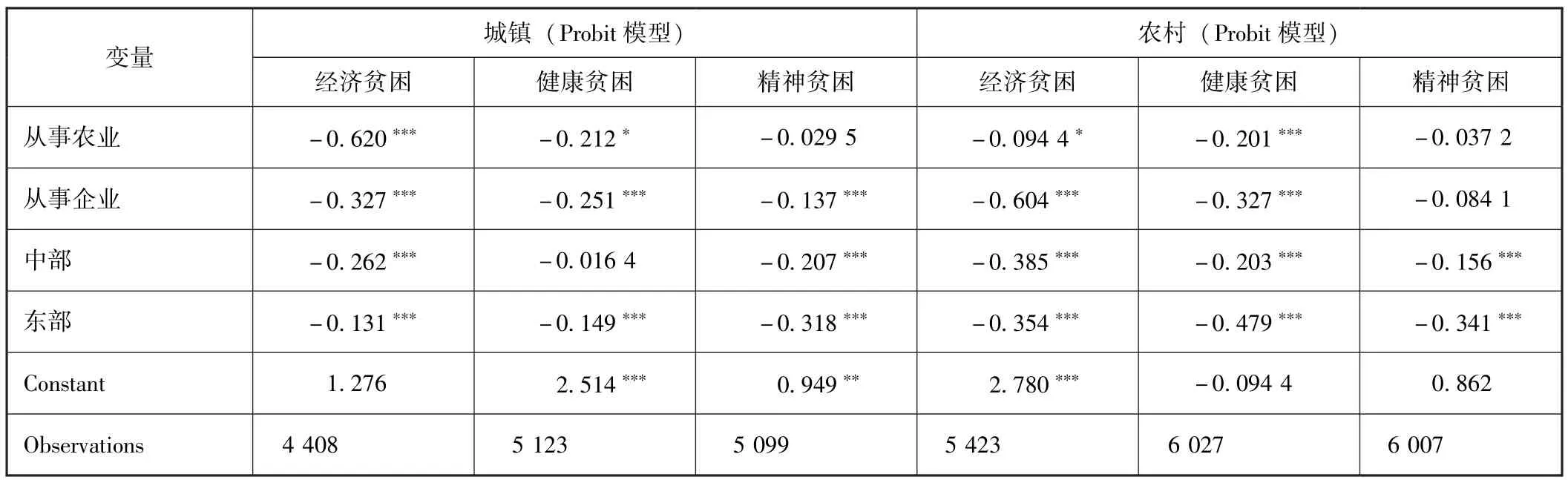

由于我国城乡二元结构的存在,社会保障支出在城乡之间也可能出现不同的传导途径。表3和表4是按城乡分组的回归结果。从回归结果可以看出,对城镇居民来说,社会保障支出对消除经济贫困、健康贫困与精神贫困的作用均在1%水平上显著;对农村居民来说,社会保障支出对消除经济贫困与健康贫困的作用同样在1%水平上显著,但对消除精神贫困的显著性有所减弱(见表3)。在IV Prboit回归方程中,结果出现了一定程度的差异,对城镇居民而言,社会保障支出对经济贫困与精神贫困起到了显著的负向影响,换言之,社会保障支出降低了其发生经济贫困与精神贫困的概率,但对健康贫困没有显著影响。对农村居民而言,无论是经济贫困、健康贫困还是精神贫困,社会保障支出均在1%的统计水平上显著为负,表明社会保障支出与农村居民贫困呈显著的负相关(见表4)。

观察表3和表4的回归结果,我们发现一个显著的差异:无论是用Probit回归还是用IV Probit回归,比较回归系数的绝对值发现,社会保障支出对城镇经济贫困与精神贫困的减贫效应更为显著,而对农村经济贫困与健康贫困的减贫效应更为突出。社会保障支出对两者经济贫困的缓解效应较大可以理解,而对城乡居民精神贫困与健康贫困的效应不同,原因可能是城镇压力较大,精神服务要求较高,社会保障支出对精神贫困所产生的边际效应更大;农村则主要由于物资匮乏,生活水平较低,发生健康贫困的概率较高,对精神等需求还处于比较低的状态,社会保障支出影响经济贫困的效应较大。

表3 社会保障支出对贫困影响的城乡差异 (Probit模型)

续前表

另外,从不同解释变量影响贫困的显著性看,城乡之间也存在明显差异:个体层面,城镇居民是否发生经济贫困不存在性别差异,但农村男性发生经济贫困的概率较高;相比于农村,教育对城镇居民减贫效应更为显著;政治面貌为中共党员的城镇居民发生经济贫困的可能性较低,而政治面貌为中共党员的农村居民发生经济贫困与健康贫困的可能性均较低。此外,有宗教信仰的城镇居民发生健康贫困的概率低,但宗教信仰对农村居民的贫困状况没有影响。在社会层面,从事企业工作降低城镇居民发生精神贫困的概率,但对农村居民影响不显著;需要指出的是,中部城镇居民发生经济贫困与精神贫困的概率较低,而中部农村农民发生经济贫困、健康贫困与精神贫困的概率均较低。根据上述结果变量,反贫困的策略和途径要有所变化,社会保障支出应与其他影响贫困的因素相配合,才能取得更大的反贫困效果。

表4 社会保障支出对贫困影响的城乡差异 (IV Probit模型)

续前表

五、社会保障支出影响贫困的机制分析

一般而言,消除贫困有两种途径,一种是“输血”,即直接提供给贫困者物质(如食物、货币等);另一种是“造血”,采用间接的措施提供就业机会、医疗保健和其他社会服务,用来帮助提高贫困者就业能力,进而影响其收入水平,改善其健康状况与精神状况,摆脱“贫困陷阱”。事实上,“授人以鱼不如授人以渔”,阿马蒂亚·森曾在 《贫困与饥荒》一文中指出,社会保障之所以能够避免饥荒,其中最重要的是通过社会保障支出,规避失业等因素造成的贫困状况;在保证人们能够挣到足以避免饥荒的工资时,不断缩小贫富差距,提高其医疗、精神文化等方面的消费水平。从本质上看,社会保障支出是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。有学者指出,社会保障支出可以不断提高就业和收入水平,消除不平等(巴尔,2003[30])。同时贫困的减少程度主要依赖于收入差距①对收入差距的衡量,国内外学者采用最多的就是基尼系数,本文也采用该指标来反映收入的不平等。本文借鉴何立新和潘春阳(2011)[36]的方法,使用被调查者的家庭总收入除以家庭人口的平方根,得到调整后的家庭“等价规模收入”;然后基于“等价规模收入”,计算调查者所在区县的基尼系数。的缩小和收入水平的提高。毋庸置疑,社会保障支出可能影响了居民的收入差距与收入水平。因此,我们认为社会保障支出缓解居民经济贫困的机制如下:社会保障支出→缩小收入差距→消除经济贫困;社会保障支出→提高收入水平→消除经济贫困(见图1)。

医疗保健消费与居民的健康贫困息息相关,社会保障则反映了一个人可以利用的医疗服务资源与医疗保健消费水平,对居民的健康贫困有着重要影响(Grossman,1972[31];刘国恩等,2011[32]) 。此外,一个显而易见的事实是,社会保障支出对居民的健康状况具有重要作用,而健康状况影响了其健康贫困发生的可能性,所以社会保障支出影响居民健康贫困的机制如下:社会保障支出→提高医疗保健消费→消除健康贫困;社会保障支出→提高健康水平→消除健康贫困(见图1)。

此外,我们认为提高社会保障支出可能影响居民的娱乐休闲消费支出,当居民娱乐休闲消费支出增加时,会影响其精神状况;同时,社会保障支出对居民的幸福感有重要影响,有学者指出社会保障支出能够显著提高居民的生活满意度和幸福感(Di等,2003[33];刘一伟和汪润泉,2017[34])。Rose(2003)[35]发现政府福利政策的变动对民众幸福感有重要的影响,政府增加社会保险的支出提高了居民幸福感,毋庸置疑,幸福感对居民是否发生精神贫困具有重要作用。鉴于此,我们提出社会保障支出影响精神贫困的机制如下:社会保障支出→增加娱乐休闲消费→消除精神贫困;社会保障支出→提高幸福感→消除精神贫困(见图1)。

图1 社会保障支出影响贫困的机制 (途径)

为了验证上述社会保障支出缓解居民贫困机制路径的合理性,我们做进一步的检验,在模型Panel A中加入社会保障支出与收入差距及社会保障支出与家庭收入的交互项,在模型Panel B中加入社会保障支出与医疗保健消费及社会保障支出与健康水平的交互项,在模型Panel C中加入社会保障支出与幸福感及社会保障支出与娱乐休闲消费的交互项。如果交叉项的回归系数为负且在统计水平上显著,则说明社会保障支出确实会通过上述分析的途径缓解居民贫困。

在模型Panel A中,我们发现GINI在1%的统计水平上显著为正,表明收入差距确实提高了居民发生经济贫困的概率,但社会保障支出与GINI的交互项在1%的统计水平上显著为负,社会保障支出通过缩小收入差距降低了居民发生经济贫困的概率。家庭收入的回归系数为负,且在1%的统计水平上显著,即家庭收入水平越高,居民经济贫困发生的可能性越低,同时社会保障支出与家庭收入的交互项在10%的统计水平上显著为负,表明社会保障支出通过作用于家庭收入影响居民的经济贫困。

在模型Panel B中,我们发现虽然医疗保健消费支出的回归系数符号为负,但在统计水平上并不显著。健康水平在1%的统计水平上显著,且回归系数的符号为负,表明健康水平与健康贫困呈显著的负相关。观察社会保障支出与医疗保健消费及社会保障支出与健康水平的交互项,发现社会保障支出与医疗保健支出的交互项不显著,表明医疗保健消费并不能通过前文构建的机制进而影响健康贫困;但社会保障支出与健康水平的交互项在1%的统计水平上显著为负,换言之,社会保障支出提高了健康水平,进而降低了居民发生健康贫困的可能性。

在模型Panel C中,幸福感和娱乐休闲消费与精神贫困均呈显著的负相关,且社会保障支出与幸福感的交互项在10%的统计水平上显著为负,社会保障支出与娱乐休闲消费的交互项在5%的统计水平上显著为负,这充分说明社会保障支出能够通过改善居民幸福感,提高居民娱乐休闲消费水平,作用于居民的精神贫困。

表5 社会保障支出的影响机制分析

续前表

六、结论与政策建议

贫困问题已成为影响我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的严重障碍,而社会保障作为保障民生的政策工具,理应发挥反贫、脱贫的作用。本文基于2010年中国综合调查(CGSS)数据,采用Probit模型和IV Probit模型,将贫困分为经济贫困、健康贫困和精神贫困三个维度,探讨社会保障支出对中国居民贫困的影响,并分析了背后的影响机制。研究发现:

整体而言,社会保障支出不仅缓解了居民经济贫困与健康贫困,而且降低了居民发生精神贫困的可能性;同时社会保障支出在缓解经济贫困方面更为显著,其作用也大于健康贫困与精神贫困。此外,社会保障支出的减贫效应具有城乡差异,其对缓解城镇精神贫困更显著,而对缓解农村经济贫困更突出。立足于上述基本结论,本文进一步探讨了社会保障支出对贫困影响的作用机制,解释机制显示,社会保障支出主要通过缩小收入差距与提高居民收入进而缓解经济贫困;在健康贫困方面,社会保障支出的作用则是通过提高健康水平得以实现;在精神贫困方面,社会保障支出的作用路径是提高居民的幸福感与娱乐休闲消费水平。

本文研究发现也给予我们一些有益的启示。目前我国经济发展迅速,社会急剧变革,在社会转型过程中出现了诸多问题,而贫困问题则是诸多问题的焦点与核心,其不仅关系到我国何时全面建成小康社会,而且成为实现“中国梦”的重要阻碍。令人庆幸的是,社会保障支出作为重要的公共财政政策工具,在一定程度上缓解了我国居民发生贫困的可能性。但不可否认的是,如果要在2020年实现全面脱贫的战略目标,应做到以下几点:首先,中央政府可以通过社会保障绩效考核,激励省级地方政府加强对当地居民社会保障福利水平的重视,改变地方政府为了GDP增长等直接可以在政绩中获得表现而竞争的价值取向,加大有关民生指标的权重,从而不断增加亲贫式(如社会保障)财政支出。其次,加强社会保障支出的顶层设计,将社会保障支出与相关扶贫开发政策有机结合,直接帮助低收入群体,提高其收入水平;或者通过社会保险制度,将不同风险群体纳入统一的制度框架,强化制度的再分配功能,进而缩小差距预防贫困。最后,普及基本医疗服务、降低医疗服务成本,解决居民尤其是贫困居民“因病致贫”与“因病返贫”的问题,解除其患病等后顾之忧,在提高居民幸福程度的同时,规避其健康贫困与精神贫困。此外,无论是政府还是个体,在财力允许的前提下,均应平衡发展物质消费、精神文化消费与医疗保健消费,避免贫困居民“马太效应”的出现,规避其陷入“贫困恶性循环”。

当然,本文也存在一些局限,比如受制于数据的可获得性,本文仅采用了截面数据进行分析。另外,虽然我们尽可能控制了影响居民贫困的因素,但在控制变量的选取上受到一定制约,也可能由于遗漏变量,仍可能导致参数估计存在一定的偏差。再者,由于篇幅所限,本文尚未讨论各个社会保障支出层次对居民贫困的影响,这需要后续研究进一步探讨。

[1]林迪珊,张兴祥,陈毓虹.家庭公共教育投资是否有助于缓解人口贫困——基于跨国面板的实证检验 [J].财贸经济,2016(8):34-49.

[2]乐章,刘二鹏.家庭禀赋、社会福利与农村老年贫困研究 [J].农业经济问题,2016(8):63-73.

[3]张未未.党的十八届五中全会后召开的第一个中央工作会议为什么以扶贫开发为主题 [N].人民日报,2015-12-22.

[4]杜妍冬,刘一伟.中国省级政府间社会保障财政支出的空间竞争 [J].华东理工大学学报(社会科学版),2016(4):115-123.

[5]郑功成.让人民群众共享改革发展的成果 [J].学术月刊,2016(7):15-18.

[6]王延中,龙玉其.改革开放以来中国政府社会保障支出分析 [J].财贸经济,2011(1):12-21.

[7]王金营,杨茜.中国贫困地区农村老年人家庭贫困—富裕度研究 [J].人口学刊,2014(2):45-54.

[8]沈红.中国贫困研究的社会学评述 [J].社会学研究,2000(2):91-103.

[9]Sen A.Development as Freedom [M].New York:Alferd A.Knopf,Inc.,1999.

[10]安格斯·迪顿.逃离不平等:健康、财富及不平等起源 [M].崔传刚译,北京:中信出版社,2014.

[11]胡晓义.走向和谐:中国社会保障发展60年 [M].北京:中国劳动社会保障出版社,2009.

[12]Ken worthy.Do Social-Welfare Policies Reduce Poverty? A Cross-National Assessment[J].Social Forces,1999,77(3):1119 -1139.

[13]Long G T,Pfau W D.Ageing,Poverty and the Role of a Social Pension in Vietnam [J].Development and Change,2009,40(2):333 -360.

[14]Arabaci R Y.Redistribution of Income in Turkish Social Security System [J].Journal of Academic Studies,2010,12(45):165 -179.

[15]张川川,John Giles,赵耀辉.新型农村社会养老保险政策效果评估——收入、贫困、消费、主观福利和劳动供给 [J].经济学季刊,2014(1):103-131.

[16]杨宜勇,张强.我国社会保障制度反贫效应研究——基于全国省际面板数据的分析[J].经济学动态,2016(6):4-12.

[17]姚建平.养老社会保险制度的反贫困分析——美国的实践及对我国的启示 [J].公共管理学报,2008(3):100-109.

[18]Fosse E.The Politics of Poverty in Norway[J].Social Alternatives,2013,32(1):31-35.

[19]Houtzager P P.The Silent Revolution in Anti-Poverty Programmers:Minimum Income Guarantees in Brazil[J].Ids Bulletin,2007,38(6):56-63.

[20]白睿,乔东平,徐月宾.城市贫困老年人的政策支持——基于北京市西城区的案例研究 [J].北京社会科学,2013(2):120-126.

[21]Kaseke E.The Role of Social Security in South Africa [J].International Social Work,2010,53(2):159 -168.

[22]黄清峰.社会保障支出与农村贫困减少动态关系的实证检验[J].统计与决策,2013(19):102-104.

[23]解垩.公共转移支付与老年人的多维贫困 [J].中国工业经济,2015(11):32-46.

[24]Alkire S,Foster J.Counting and Multidimensional Poverty Measurement[J].Journal of Public Economics,2011,95(7-8):476-487.

[25]殷金朋,赵春玲,贾占标,倪志良.社会保障支出、地区差异与居民幸福感 [J].经济评论,2016(3):108-121.

[26]程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,史清华.农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证 [J].经济研究,2014(11):130-14.

[27]罗楚亮.经济增长、收入差距与农村贫困 [J].经济研究,2012(2):15-27.

[28]Malesevic P L,Golem S.Investigating Macroeconomic Determinants of Happiness in Transition Countries:How Important Is Government Expenditure? [J].Eastern European Economics,2010,48(4):59 -75.

[29]Hessami Z.The Size and Composition of Government Spending in Europe and Its Impact on Well—being [J].Kyklos,2010,63(3):346 -382.

[30]尼古拉斯·巴尔.福利国家经济学 [M].郑秉文译,北京:中国劳动社会保障出版社,2003.

[31]Grossman M.On the Concept of Health Capital and the Demand for Heal[J].Journal of Political Economy,1972,80(2):223 -255.

[32]刘国恩,蔡春光,李林.中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析 [J].经济研究,2011(3):95-108.

[33]Di T R.,Mac C R.,Oswald A.The Macroeconomics of Happiness[J].Review of Economics and Statistics,2003,85(4):809 -827.

[34]刘一伟,汪润泉.“加剧”还是“缓解”:社会保障转移支付与老年贫困——基于城乡差异的分析 [J].山西财经大学学报,2017(2):12-21.

[35]Rosr R.Health,Money and Wellbeing:Subject Responses to Post-Soviet Transformation[M].Centre for the Study of Public Policy,University of Strathclyde,2003.

[36]何立新,潘春阳.破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感 [J].管理世界,2011(8):11-23.