信息不对称环境下有机食品消费行为分析

徐文成 薛建宏 毛彦军

一、引言

随着经济发展和收入水平不断提高,公众健康意识逐渐增强,消费者食品消费需求正逐步发生变化。代表高质量、安全和环保的有机食品消费逐渐成为一种新的潮流 (Basha等,2015[1])。《中国有机产业发展报告 (2014)》[2]也指出,回归大自然、消费有机食品已经成为新时期食品消费的新潮和市场走向。然而,有机食品市场中生产者、经营者和消费者在有机食品生产过程、质量属性等相关信息的掌握上存在明显的差异或者不对称性。一般来说,生产者和经营者比消费者掌握更多关于有机食品的信息,这使得生产者和经营者相对消费者而言具有更多的信息优势而处于有利地位,从而形成有机食品市场上的信息不对称现象。这种信息不对称现象的存在,一方面使得消费者对有机食品缺乏充分了解,打击消费者购买有机食品的积极性;另一方面会刺激有机食品生产者和经营者形成故意隐瞒信息和 “机会主义”动机,滋生依靠信息优势欺诈消费者的行为。尽管有学者 (如Giannakas,2002[3])已经就国外食品市场欺诈行为给有机食品消费造成的影响进行了一定的阐述,且指出有机标签的欺诈行为能够对有机食品消费产生负面影响,即欺诈行为抑制了有机食品消费,但目前就国内食品市场的相关研究还比较缺乏,且由于中国食品质量等级较国外复杂,不仅包括有机食品,还包括绿色食品和无公害食品,因此食品市场的欺诈行为对有机食品消费行为的影响可能更为复杂。为此,本文就我国有机食品、绿色食品和无公害食品等多种食品质量标准下信息不对称导致的欺诈行为如何影响有机食品市场行为进行理论探讨。通过对Giannakas(2002)[3]原有模型的扩展,本研究尝试从理论上阐明信息不对称环境下欺诈行为对中国有机食品市场行为的影响,期望对制定有效的有机食品市场监管政策,促进有机食品消费和生产有一定的理论指导意义。

二、文献综述与理论分析框架

(一)文献综述

由于有机食品消费需求的不断增加 (Magkos等,2006[4]),国内外越来越多的学者开展了关于有机食品消费行为的研究。Illichmann和Abdulai(2013)[5]以德国1 182位消费者为例,基于选择实验法研究了消费者的有机食品偏好。结果显示,消费者对有机苹果、牛奶和牛肉的偏好存在显著的异质性,女性受访者对有机苹果有更高的偏好,男性对有机牛肉的偏好更高。由于有机食品在生产、加工等环节比普通食品有更高的标准和要求,这无疑会增加其生产成本。成本的增加会推动零售价格的提升。而过高的销售价格则会影响消费者的购买热情,阻碍有机食品消费。因此,探讨消费者对有机食品的支付意愿,为有机食品市场定价提供依据成为研究热点。Yiridoe等(2005)[6]基于泰国消费者的调查分析发现,当前泰国消费者对有机食品愿意支付的溢价水平为10%~20%,显著低于当前市场上实际存在的50%溢价水平。Olesen等 (2010)[7]基于非假设选择实验估计了挪威消费者对有机鲑鱼的支付意愿。研究表明,与其他来自农场的鲑鱼相比,消费者愿意为有机鲑鱼每千克多支付2欧元 (溢价为15%)。 Probst等 (2012)[8]以西非三个城市180个销售商和360位消费者为例,基于分层随机抽样和选择实验法研究发现,对于有机认证的蔬菜,消费者愿意支付的平均溢价是19%。

除了研究消费者对有机食品的偏好以及支付意愿外,国外已有大量文献探讨隐藏在消费者偏好和支付意愿背后的影响因素,即探讨有机食品消费行为的影响因素 (Aertens等,2009[9])。质量安全、口感、健康等是消费者有机食品购买意愿的驱动因素。例如,Bonti-Ankomah 和 Yiridoe(2006)[10]研究认为, 对健康和安全的关注是影响消费者有机食品偏好的主要因素。 Wier等 (2008)[11]选取2001—2003年20 334个英国家庭,1997—2001年1 165个丹麦家庭的面板数据,分析影响消费者有机食品消费的因素。研究发现,有机食品购买决策主要由私人品特征 (private good's attribute)驱动,如新鲜、口感和健康收益。Magistris和Gracia(2008)[12]基于结构方程模型分析了意大利南部消费者有机食品消费行为影响因素。结果显示,消费者对有机食品的态度,特别是对健康和环境的态度是解释消费者有机食品消费行为的最重要的因素。Smith和Paladino(2010)[13]以澳大利亚157位大学生有机蔬菜消费为例,采用一般统计分析和多元回归分析研究了消费者有机食品支付意愿及其影响因素。结果表明,健康意识、质量、主观规范和熟悉性会影响支付意愿,越关注健康的消费者对有机食品的支付意愿越强。Yazdanpanah等 (2015)[14]以伊朗389个年轻消费者为例,通过健康信念模型 (Health Beliefs Model)和结构方程模型,研究了有机食品消费者行为的决定因素。结果显示,关于农药和有机食品健康定位因素会显著影响消费者有机食品消费行为。Hwang(2016)[15]研究认为对食品安全性的关注促进了年长消费者的购买意向。

除了质量安全、健康和口感等因素会影响有机食品消费行为外,价格也是一个不容忽视的因素。价格常常被看作是消费者购买有机食品的障碍 (Marian等,2014[16])。消费者陈述不购买有机食品的一个重要原因就是存在溢价 (Aertens等,2009[9];Gracia和 De Magistris,2008[17];Michaelidou 和 Hassan,2010[18])。此外,一些研究还表明,环境因素是解释消费者有机食品购买行为的一个关键因素。越是关注环境的消费者越是对有机食品持有积极态度 (Pagiaslis 和 Krontalis,2014[19];Basha 等,2015[1];Ueasangkomsate 和 Santiteerakul,2016[20];Loebnitz和 Aschemann-Witzel,2016[21])。 另外, 也有研究分析了有机标签欺诈行为对有机食品消费行为的影响,如Giannakas(2002)[3]分析认为,有机食品市场上的标签欺诈行为会对有机食品消费产生显著负面影响。

近年来,国内越来越多的学者开始关注有机食品消费行为研究,并得出了一些有意义的结论。尹世久等 (2013)[22]通过对广州、珠海、深圳等城市进行实地调研发现,听说过有机食品的消费者占总样本数的68%。尹世久等 (2014)[23]分析认为年龄越大,受教育程度越高,对有机蔬菜越了解的消费者更加偏好生态价值属性。韩占兵 (2013)[24]基于联合分析法,以北京、武汉消费者对有机大米消费为例,实证分析了消费者对有机农产品的溢价支付意愿。结果表明,消费者对有机农产品的溢价支付意愿较低。张蓓等(2014)[25]基于有序Logistic模型,以广州市289位消费者为对象,研究表明,有机蔬菜的价格是影响消费者购买意愿的重要因素。

综上,国内外已有许多学者对有机食品消费行为展开了深入研究,丰富了有机食品消费行为理论,但是既有研究就信息不对称所带来的潜在影响关注不够。笔者的文献检索结果发现,仅 Giannakas(2002)[3]探讨了信息不对称环境下有机标签欺诈行为对有机食品消费行为的影响。然而,信息不对称是客观存在于食品市场中的。关注信息不对称,分析信息不对称因素的影响无疑会加深对有机食品消费行为的理解。另外,由于Giannakas(2002)[3]所关注的食品市场中食品等级仅分为有机食品和普通食品,而中国食品质量等级较国外复杂,不仅包括有机食品,而且还包括绿色食品和无公害食品,因此食品市场的欺诈行为对有机食品消费行为的影响可能更为复杂。

(二)理论分析框架

随着社会分工和经济全球化的发展,生产者、经营者和消费者之间不仅存在空间和时间上的分离,还有产品生产成本、生产技术、包装运输等环节的分离。这些客观的生产和消费现状使得信息不对称普遍存在于现实经济活动当中,包括本文所关注的有机食品市场。

正是由于信息不对称的客观存在,导致有机食品市场可能出现无效性。为了缓解信息不对称带来的市场无效性,Akerlof(1970)[26]提出的 “柠檬市场”理论中强调了传递产品质量信息的重要意义。而第三方认证主要用来释放信号,解决信息不对称以及因信息不对称产生的信用缺失问题 (于永娟 ,2012[27])。在当前的有机食品市场上也正是通过第三方认证和贴标签的方法向消费者传递食品质量信息以缓解信息不对称带来的影响。第三方认证和贴标签政策通过向消费者提供产品质量属性信息来消除有机食品市场失灵(Giannakas,2002[3])。 第三方认证向市场提供一种重要的信号,消费者可以依据这一信号做出产品购买决策 (于永娟,2012[27])。

有机认证和贴标签行为虽然有效地满足了消费者信息获取的市场需求,但是也为不法食品生产者利用消费者对有机认证和有机标签的信任进行欺诈的行为提供了激励 (Giannakas,2002[3])。这里有机认证标签欺诈行为主要包含三方面的含义:

1.贴虚假有机认证标签的欺诈行为。一些普通食品生产者,发现有机食品与普通食品之间存在几倍甚至十几倍的溢价水平,受利益驱使,这些普通食品生产者可能制作一些假冒有机认证标签贴到普通食品上,然后把假冒的有机食品拿到市场上售卖。处于信息劣势的消费者可能会选购这些假冒的有机食品。

2.获得有机生产认证资格的生产者进行的有机认证标签欺诈行为。他们有认证,有生产资质,但是为了减少生产成本没有严格按照有机食品生产标准进行生产,然后贴上了有机标签出售,以攫取不正当的高额利润。这种标签欺诈行为具有很强的隐蔽性,因为所售卖的有机食品认证标签是真的,相应的食品生产企业也经过第三方认证机构的认证,但是食品质量不合格。然而,由于信息不对称的存在使得消费者无法知晓真实的食品质量问题。

3.第三方认证机构认证过程中存在的欺诈行为。这种欺诈行为主要发生在第三方认证机构对申请认证的企业进行有机认证的过程中。食品生产企业限于自身的生产条件或者其生产技术暂时还不能达到有机食品生产的标准,但是这些企业依然试图为其产品贴有机标签,因此就可能拉拢第三方认证机构,对认证进行 “放水”。另外,一些自律意识不强的第三方认证机构,处于自身企业创收的目的,对申请企业收取高额认证费,出现了拿钱就颁发认证证书的腐败行为,进而导致有机认证标签欺诈行为。这种由第三方认证机构参与的欺诈行为更具隐蔽性,并且该欺诈行为一旦暴露,对消费者有机食品信任度更具破坏力,对有机食品市场的负面影响更大。这种影响可能危及整个有机食品认证体系。

以上三种有机认证标签欺诈行为都会严重影响消费者对有机食品体系的信任,破坏信息不对称环境下有机食品质量信息的正常传递机制,最终影响消费者有机食品购买决策。为了厘清在中国不同食品质量标准下有机认证标签欺诈行为对有机食品消费的影响,本文研究主要基于食品市场消费者效用函数展开分析。

三、基本模型构建

本模型是在Giannakas(2002)[3]所构建模型基础上扩展而来。Giannakas(2002)[3]模型简单明了,后来被用于分析转基因食品的消费行为 (Zhao等,2013[28]) 以及产地标签的作用 (Awada和 Yiannaka,2012[29]) 等。 与 Giannakas(2002)[3]显著不同的是,本文模型中加入了绿色食品。这是因为,我国认证食品分类中把食品分为无公害食品、绿色食品和有机食品三个质量等级,食品的生产标准和质量等级依次提高。这种分类是我国独具特色的食品等级分类。与此同时,由于绿色食品不但质量有保障 (尽管绿色食品整体上没有有机食品质量高,但是AA级绿色食品质量标准已经与有机食品非常接近),而且价格上比有机食品具有优势,成为有机食品最大的竞争对手或者说替代品。因此,扩展后的模型更加符合我国的食品市场结构特征,以便分析结论对促进我国有机食品消费更具借鉴意义。另外,为了比较分析贴标签政策对有机食品消费决策的影响,后文中引入了复合认证食品的概念。鉴于此,本文在Giannakas(2002)[3]模型中引入多个新的效用方程。模型系统内引入新变量和新方程无疑会使得分析过程相比Giannakas(2002)[3]更加复杂,当然,结论也会更加丰富。

基于扩展后的模型,本文分析了信息不对称环境下强制贴标签行为对有机食品消费的影响,标签欺诈行为对有机食品消费的影响以及绿色食品属性特征在标签欺诈行为影响有机食品消费过程中的作用。

由于目前无公害蔬菜生产和消费比较普遍,市场和超市中销售的食品大部分属于无公害食品。为了便于后文的比较分析,笔者将除绿色食品、有机食品以外的其他食品统一定义为普通食品,而将绿色食品和有机食品定义为消费者具有一定偏好的、有认证的高质量食品。

假设消费者具有异质性,均匀分布在区间[0,1]上。每一个消费者购买1单位他们偏好的食品,且购买支出仅占他们预算支出的一小部分。给出消费者效用函数如下:

如果消费1单位有机食品

如果消费1单位绿色食品

如果消费1单位普通食品 (认证食品的替代品)

其中,Uo、Ug、Us分别表示消费1单位有机食品、绿色食品和替代品 (普通食品)所得到的效用水平。参数U表示消费上述三类食品所获得的基准效用,同时也表征了消费者对消费1单位替代品的最大支付意愿。p0、pg、ps分别表征有机食品、绿色食品和替代品的单位价格。参数c∈[0,1]表征异质性消费者的偏好 (也即关于质量认证的异质性支付意愿),且c服从单位密度函数为f(c)=1的均匀分布。消费者异质性偏好特征c越大,消费者越依赖于认证标签信息,并将其作为食品质量信号的指标。由此可以认为,具有高数值c的消费者,即具有高质量偏好的消费者,更倾向于购买认证食品。参数λo、λg分别表征消费有机食品和绿色食品时的效用提升因子,且λo>λg>0。为了简化公式表示且不失一般性,本文假设消费者消费替代食品时的效用提升因子为λs=0。

本文假设食品市场中不存在市场势力,所有食品可以自由进入。当一种食品的价格增加时,其余食品的价格不受影响,即便是在它们的市场份额发生变化的情况下 (即市场均衡由水平边际成本曲线与市场需求曲线的交点确定)。考虑到食品认证带来的部分成本可能通过食品价格传递给消费者,假设经质量认证的食品价格高于普通食品的价格,且食品质量等级越高,食品的价格越高。即有机食品的价格p0高于绿色食品的价格pg,而价格pg又高于替代食品的价格ps。

四、信息不对称环境下消费者有机食品消费决策分析

(一)贴标签对消费者购买决策的影响

1.有认证无标签情形分析。

当市场中存在食品质量认证但不贴标签情形时,有机食品和绿色食品一起作为有认证无标签食品(本文又称之为复合认证食品)在市场上售卖,且以相同的价格pnl出售。此种情形下,由于消费者在食品市场上购买食品时无法确定哪一种食品为有机食品,哪一种为绿色食品,此时消费者会在复合认证食品与替代食品之间进行选择。假设复合认证食品中属于有机食品的概率为φ,那么消费者从消费1单位复合认证食品中获得的效用为:

在设备生产运行过程中,长期存在着过载工况,原有的系统在此工况下,会长时间出现电机温升过高,严重情况下甚至导致电机被动停机。新系统通过优化堵转保护功能,在检测到电机最大转矩工作转速降至200r/min后,电机主动停机,防止堵转发生,重新调整原料多少后,再重新启动运行,相比原系统的异步机人工拉闸动作,安全系数更高提高,避免了操作工人的紧张情绪,不再担心堵转发生,快速拉闸动作。

其中,λnl=φλo+(1-φ)λg,对于任意φ∈0,1[ ],λnl∈[λg,λo]表示与消费1单位复合认证食品有关的效用提升因子。φ值越大,消费者购买和消费到有机食品的概率越大,则消费者从消费复合认证食品中获得的效用越大。

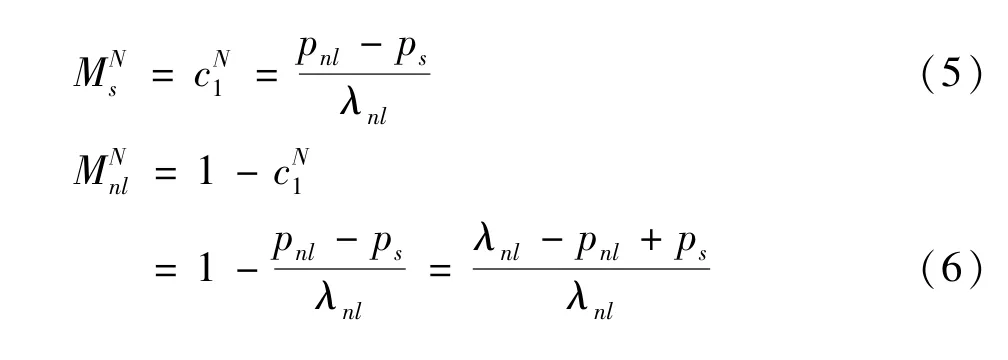

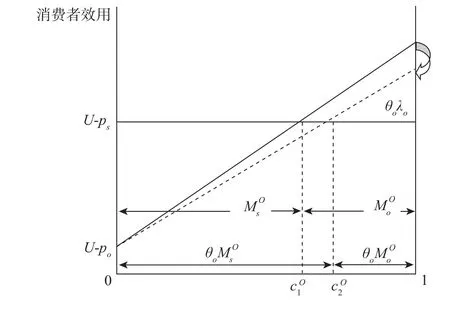

本文假设一个消费者在市场上选购食品时主要通过比较消费复合认证食品与替代食品过程中所获得的效用做出购买决策,且总是选择能够使其获得较大效用的食品进行消费。因此,具有一定偏好特征的消费者,使得即此时消费者在消费复合认证食品和替代食品之间无差异。进一步可以导出,当消费者的偏好时,此时消费者从购买和消费复合认证食品中获得的效用更多,因此消费者会选择消费复合认证食品 (见图1)。然而,当消费者的偏好c∈时,,此时消费者从购买和消费替代食品中获得的效用更多,因此消费者会选择消费替代食品 (见图1)。

假设消费者一致分布在区间[0,1]上,且购买1单位他们偏好食品的支出仅占他们预算支出的一小部分,因此具有无差异偏好特征的消费者决定了替代品的市场份额 (Mussa和 Rossen,1978[30]):

方程 (5)表明,如果替代食品的价格ps小于复合认证食品的价格pnl,那么,则低质量的替代食品会赢得一定的市场份额。方程 (6)表明, 当,则复合认证食品会占据一定的市场份额;当pnl≥λnl+ps时,对任意c,,此时消费复合认证食品所获得的效用曲线会降至消费替代食品所获得的效用曲线以下,此时所有的消费者将选择购买替代食品。

图1 无标签情形下认证食品消费

2.强制贴标签情形。

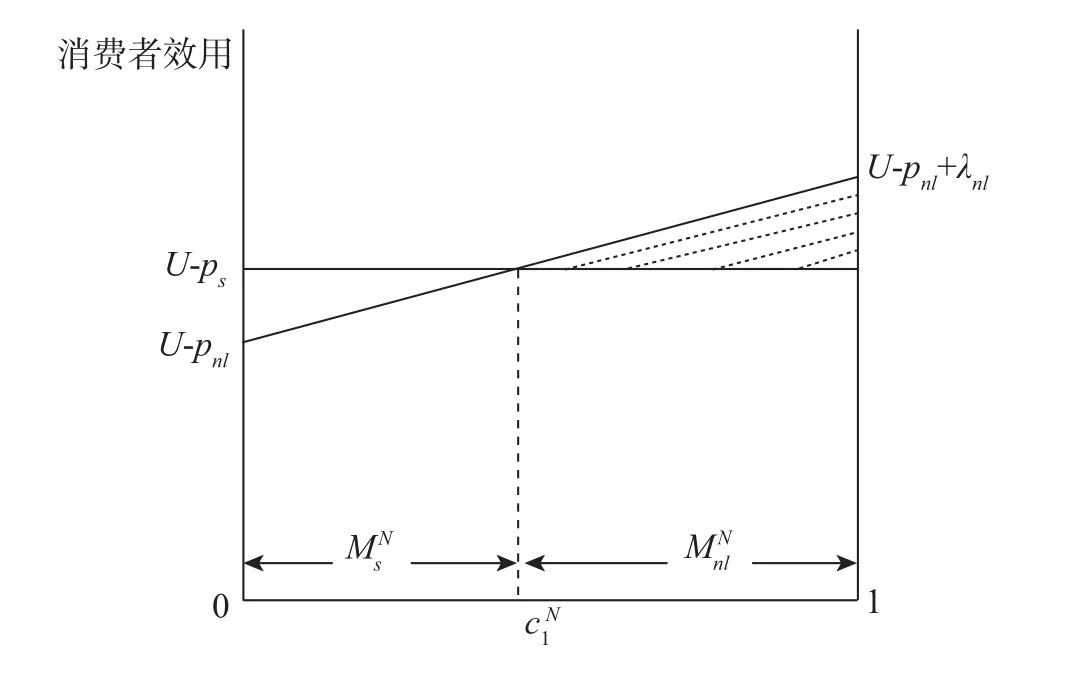

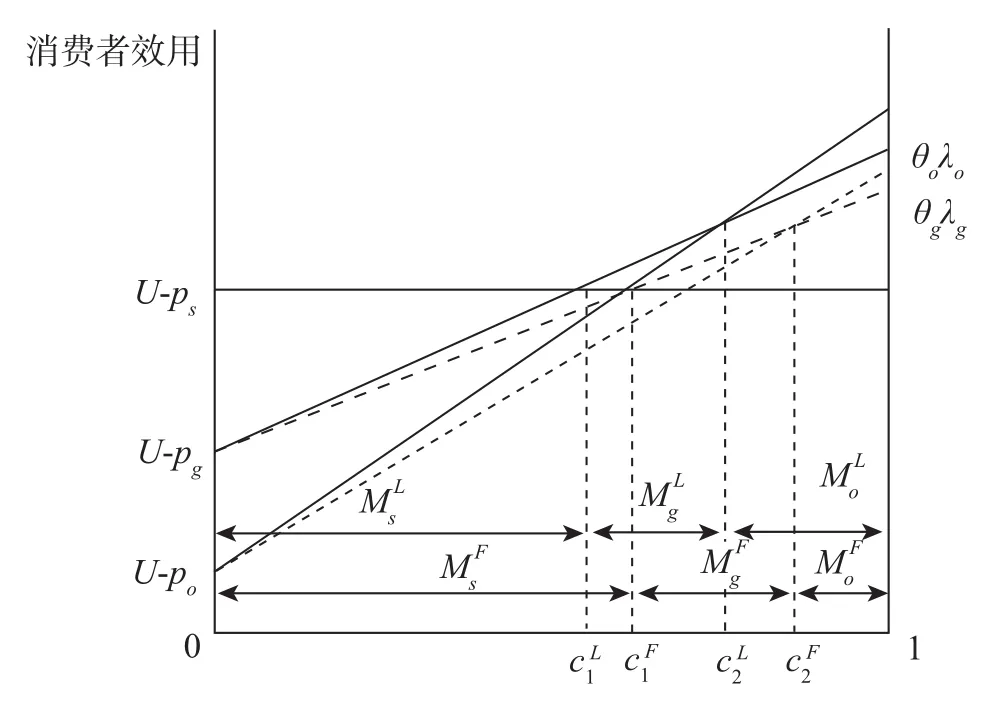

在实施强制加贴标签政策情形下,消费者可以很容易区分有机食品、绿色食品和替代食品。消费者依据从消费中能够获得效用的大小来做出他们的购买决策,同时结合方程 (2)、(3)可知,具有偏好特征的消费者,他们消费替代食品与绿色食品所获得的效用无差异,即;而结合方程 (1)、(2)可知,当消费者具有偏好水平时,消费者消费有机食品与绿色食品所获得效用无差异,即

当消费者对食品质量的偏好比较弱时,即c∈时,由于消费者从替代食品消费中获得的效用大于从绿色食品消费中获得的效用,因此消费者会选择消费替代食品。当时,即消费者对食品质量的偏好比较强时,消费者从绿色食品消费中获得的效用比较多,因此消费者会选择绿色食品进行消费。当时,即消费者对食品质量的偏好非常强时,消费者从有机食品消费中获得的效用最多,此时消费者会选择消费有机食品 (见图2)。由此,可以进一步得到有机食品、绿色食品和替代食品的市场份额如下:

方程 (7)表明,当ps<pg时,即替代品价格相对比较低时,替代品会有一定的市场份额。方程(8) 意味着,当或者λg>,即当绿色食品的价格低于特定值或者效用提升因子大于时,绿色食品会占有一定的市场份额。从方程 (9)可以看出,当有机食品的价格低于λo-λg+pg或者消费有机食品时的效用提升因子大于po-pg+λg时,有机食品将会占据的市场份额(见图2)。

图2 强制贴标签机制下的食品消费与消费者效用

图2给出了有机食品、绿色食品以及替代食品均有正的市场份额前提下,引入贴标签政策后,具有不同食品质量偏好特征c的消费者消费上述不同类别食品的效用曲线以及各类别食品市场份额的变化。如图2所示,用大写字母A和B分别标记消费替代食品的效用曲线与消费复合认证食品的效用曲线和消费绿色食品效用曲线的交点,用字母C、D和E分别标记消费复合认证标签食品效用曲线与消费绿色食品效用曲线、消费有机食品效用曲线以及右边界线的交点;用字母G和F分别标记消费有机食品的效用曲线与消费绿色食品的效用曲线以及右边界线的交点。

当食品市场中引入认证食品强制贴标签政策后,与有认证无标签情形相比消费者效用同时出现了正反两个方向的变动,如图2所示,减少的效用即效用损失用ΔABC面积表示,增加的效用即效用盈余为ΔCDG和ΔDEF面积之和。其中,消费效用的减少主要源于质量偏好较低消费者 (即对应的消费者)效用的减少。而消费者效用的增加主要源于具有高质量偏好特征的消费者效用的增加。另外,由图2易知,当降低有机食品和绿色食品价格之后,有机食品消费效用曲线Uo和绿色食品消费效用曲线Ug均向上平移,会使得消费者效用损失部分减少,同时使得消费者效用盈余部分增加。当增加效用提升因子λo和λg时,效用曲线Uo和Ug会分别沿着截距Uo-po和Ug-pg逆时针旋转,旋转的结果同样会使得消费者效用损失部分减少和效用盈余部分增加。

综上分析可以发现,贴标签政策的实施会使得质量偏好较低的消费者的效用减少,然而会使得具有较高质量偏好消费者的效用增加。与此同时,随着有机食品和绿色食品价格的走低或者消费者对两种食品消费效用提升因子增加,消费者效用损失减少、效用盈余增加,最终使得消费者效用盈余大于效用损失,消费者对有机食品消费的效用增加。消费效用的增加又会进一步推动消费者对有机食品的消费。Giannakas(2002)[3]的研究仅表明,有机标签的引入会增加有机食品消费者的效用,本文无疑深化了Giannakas(2002)[3]的研究。之所以会得出更深层次结论,主要得益于本文研究中引入了复合认证食品。

(二)有机标签欺诈行为对消费者决策的影响

1.食品市场中仅有有机食品与替代食品情形。

在实施贴标签政策的食品体系下,如果出现标签欺诈行为,消费者会对有机认证过程和有机标签内容的真实性产生怀疑,对有机标签失去信任,进而使得消费者认为贴着有机标签的食品可能是普通食品(Giannakas,2002[3])。 标签欺诈行为给贴有机标签食品的真实性带来了显著的不确定性。由于这些不确定性的存在使得消费者从消费贴有有机标签的食品中获得的效用由式 (1)转变成了式 (10):

其中,θo∈[0,1]表示食品市场上不存在有机标签欺诈行为的概率。当θo∈(0,1),消费有机食品所获得的效用曲线Uo会沿着截距U-po出现一定角度的顺时针旋转 (见图3)。

图3 标签欺诈行为对有机食品消费决策的影响

本节主要考量不存在绿色食品这一替代食品时,有机标签欺诈行为对有机食品消费的影响。有机标签欺诈行为的潜在影响如图3所示。

假设当市场中不存在标签欺诈行为时,消费有机食品的效用曲线Uo与消费替代食品的效用曲线交点为,在此交点处满足即具有质量偏好水平的消费者消费有机食品与替代食品所获得效用之间无差异,此时有机食品消费的市场份额为:

当市场中存在有机标签欺诈行为时,消费有机食品的效用曲线Uo绕着截距Uo-po沿着顺时针方向旋转一定幅度形成新的效用曲线,如图3中虚线所示。新的有机食品消费效用曲线与替代食品消费效用曲线Us交于一点,这一点对应的消费者质量偏好水平为此时出现新的消费效用等价点从图3中可以明显看出,在有机标签欺诈行为影响下,消费者选择消费有机食品的效用显著减少。与此同时,有机食品消费的市场占有量出现新的变化,总量有所减少。有机标签欺诈行为影响下的有机食品消费市场份额表示如下:

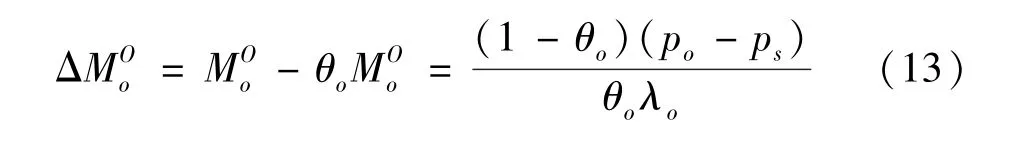

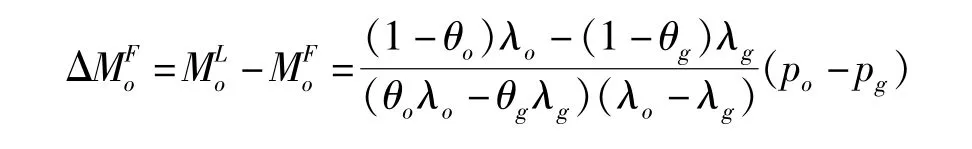

联合方程 (11)和 (12)可以导出由有机标签欺诈行为导致的有机食品消费实际减少量:

综上分析可以发现,由信息不对称所引发的有机标签欺诈行为,破坏了消费者对有机食品的信任,降低了消费者从有机食品消费中获得的效用,进而导致有机食品消费的减少。

2.市场中引入绿色食品后情形。

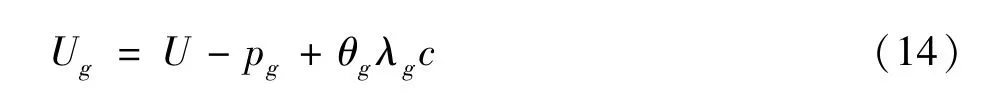

当食品市场中引入绿色食品后,由于绿色食品也需要认证和加贴标签,因此绿色食品标签也面临欺诈行为,即用质量较次的食品比如替代品冒充绿色食品以获取高额利润。参照有机食品效用方程 (10)的设定,给出存在绿色食品标签欺诈行为情形下绿色食品消费效用函数如下:

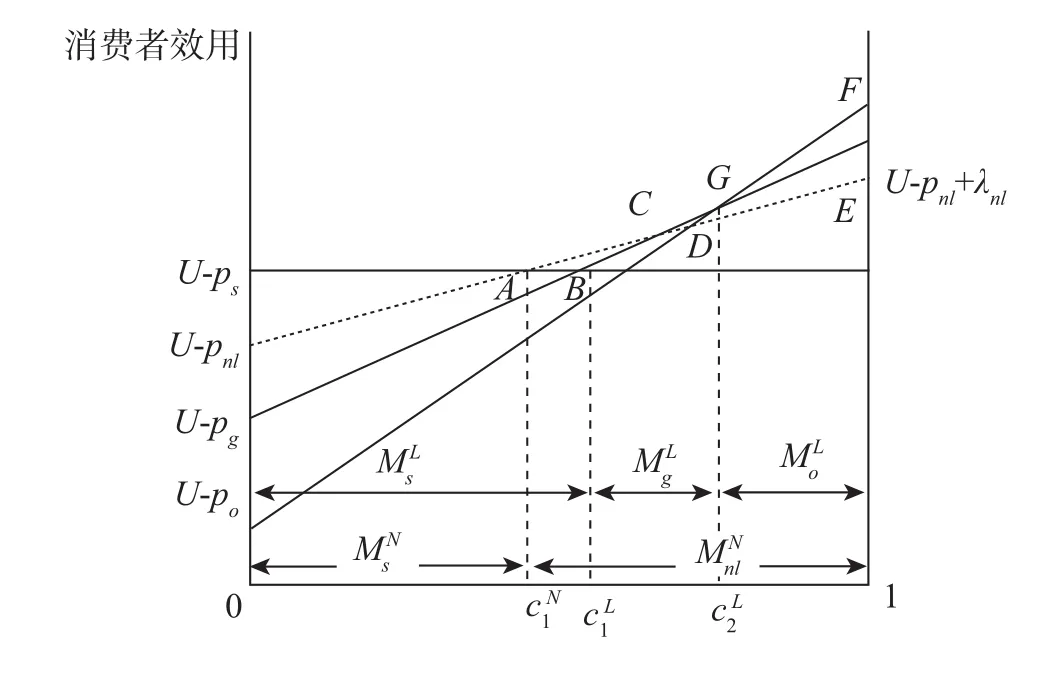

其中,θg∈[0,1]表示绿色食品市场不存在标签欺诈行为的概率。当θg∈(0,1)时,消费绿色食品所获得的效用曲线Ug会绕着截距U-pg出现一定角度的顺时针方向旋转,如图4所示。

图4 引入绿色食品后有机标签欺诈行为对有机食品消费的影响

从图4中可以看出,由于食品市场中标签欺诈行为的出现,使得消费绿色食品和消费有机食品的消费者效用以及两种食品的消费份额出现明显减少。且随着θo和θg的逐渐减少,这种减少将会持续下去。需要指出的是,当时,预示着市场中的标签欺诈问题特别严重,消费者会对认证食品的质量认证和所贴认证贴标签失去信任,即有机认证和贴标签行为以及绿色认证和贴标签行为将变得毫无价值,有机食品和绿色食品将失去其当前所占据的市场份额。

由于标签欺诈行为的存在,有机食品消费效用曲线Uo和绿色食品消费效用曲线Ug经过一定的旋转调整后与替代食品消费效用曲线Us之间以及曲线Uo和曲线Ug之间形成了新的交点。这些交点所对应的消费者质量偏好分别用表示。这里笔者重点关注的是Uo和Ug之间的交点及其所对应的消费者质量偏好水平因为此偏好水平直接关系到调整后的有机食品消费所占的市场份额。

结合方程 (9)和 (15)容易给出如下存在绿色食品潜在竞争情形下由标签欺诈行为带来的有机食品消费市场份额减少量:

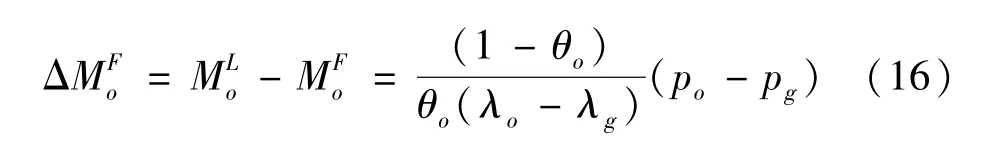

为了具体刻画绿色食品引入的影响,不失一般性假设θo=θg,此时上述方程可以简化为:

比较方程 (13)和 (16),记那么当R>1时,表明绿色食品引入使得有机标签欺诈行为给有机食品消费带来更大的市场份额损失;当R=1时,意味着绿色食品引入前后,有机标签欺诈行为对有机食品消费的影响相同;当R<1时,则表明绿色食品引入会缓和有机标签欺诈行为给有机食品消费带来的负面影响。

由于模型假设ps<pg<po的存在1;另外,易知,因此,当有机食品相对替代食品的溢价较低,即的值靠近1时,或者有机食品消费与绿色食品消费的效用提升因子比较接近时,都会使得R>1。反之,则会使得比值R≤1。

综上分析可以发现,绿色食品的引入会改变有机标签欺诈行为对有机食品消费行为的影响。当有机食品相对替代品的溢价比较低时,绿色食品的引入会使得有机标签欺诈行为对有机食品消费产生更大的负面影响。其原因主要有:一方面,从需求角度分析,过低溢价不能发挥价格传递质量信号的作用,使得有机食品的市场认可度大打折扣。同时由于有机标签欺诈行为的存在,消费者可能转向消费价格更低质量稍次的绿色食品,有机食品消费减少。另一方面,从供给角度分析,过低的溢价水平不能覆盖有机食品生产者由于高生产标准带来的额外成本。因此有机食品生产者可能会减少市场供应,转而生产供应绿色食品。另外,上述分析还发现,当有机食品消费与绿色食品消费效用提升因子比较接近时,绿色食品的引入也会使得有机标签欺诈行为对有机食品消费行为产生更多负面影响。本文的这一结论丰富了由Giannakas(2002)[3]首次提出的信息不对称环境下的有机食品消费行为理论。

五、本文小结

本文结合我国当前特色食品等级分类,即按食品质量等级分为无公害食品、绿色食品和有机食品,对Giannakas(2002)[3]所给模型进行了拓展。基于扩展后的效用模型首先分析了信息不对称环境下贴标签对消费者效用的影响。分析认为强制贴标签政策会使得质量偏好较低的消费者从认证食品 (有机食品)消费中获得的效用减少,而使得有较高质量偏好的消费者从认证食品消费中获得的效用增加。另外,当有机食品价格走低或者消费有机食品的效用提升因子增加时,贴标签政策会使得有机食品消费者的效用盈余增加。其次,基于扩展后的新效用模型分析了信息不对称环境下,有机标签欺诈行为对有机食品消费的影响。结果显示,一方面标签欺诈行为不仅使得有机食品消费者的效用减少,而且降低了有机食品消费的市场份额,对有机食品消费造成显著负面影响;另一方面,由于绿色食品这一有机食品最强竞争对手的存在,使得有机标签欺诈行为对有机食品消费的上述影响还受绿色食品消费效用提升因子的影响。当绿色食品消费效用提升因子与有机食品消费效用提升因子比较接近时,有机标签欺诈行为对有机食品消费会造成更大的负面影响。

最后,需要说明的是,本文为了简化分析,假设绿色食品也存在标签欺诈行为,且欺诈行为发生的概率与有机食品标签欺诈行为发生的概率相同。然而,现实经济中由于绿色食品与有机食品属于不同的质量等级食品,价格差别比较显著,因此关于标签欺诈会有不同程度的行为动机,进而会有不同的标签欺诈概率。为此,有必要针对不同的欺诈行为概率展开比较研究。这可以作为未来进一步研究的一个问题。

[1]Basha M B,Mason C,Shamsudin M F,Hussain H I,Salem M A.Consumers Attitude towards Organic Food [J].Procedia Economics and Finance,2015,(31):444-452.

[2]国家认证认可监督管理委员会.中国有机产业发展报告[M].北京:中国质检出版社,2014.

[3]Giannakas K.Information Asymmetries and Consumption Decisions in Organic Food Product Markets[J].Canadian Journal of Agricultural Economics,2002,(50):35-50.

[4]Magkos F,Arvaniti F,Zampelas A.Organic Food:Buying More Safety or Just Peace of Mind?A Critical Review of the Literature[J].Critical Reviews in Food Science and Nutrition,2006,(46):23-56.

[5]Illichmann R,Abdulai A.Analysis of Consumer Preferences and Willingness-to-pay for Organic Food Products in Germany[C].Prepared for Presentation at the Agricultural&Applied Economics Association's 2013 AAEA&CAES Joint Annual Meeting,Washington DC,2013,(8):4-6.

[6]Yiridoe E,Bonti-Ankomah S,Ralph C.Comparison of Consumer Perceptions and Preference toward Organic Versus Conventionally Produced Foods:A Review and Update of the Literature[J].Renewable Agriculture and Food Systems,2005,(20):193 -205.

[7]Olesen I,Alfnes F,Røra M B,Kolstad K.Eliciting Consumers'Willingness to Pay for Organic and Welfare-labelled Salmon in a Non-hypothetical Choice Experiment[J].Livestock Science,2010,(127):218 -226.

[8]Probst L,Houedjofonon E,Ayerakwa H M,et al.Will They Buy It?The Potential for Marketing Organic Vegetables in the Food Vending Sector to Strengthen Vegetable Safety:A Choice Experiment Study in Three West African Cities[J].Food Policy,2012,(37):296 -308.

[9]Aertens J,Verbeke W,Mondelaers K,Van Huylenbroeck G.Personal Determinants of Organic Food Consumption:A Review [J].British Food Journal,2009,111(10):1140-1167.

[10]Bonti-Ankomah S,Yiridoe E K.Organic and Conventional Food:A Literature Review of the Economics of Consumer Perceptions and Preferences[R].Submitted to Organic Agriculture Centre of Canada Nova Scotia Agricultural College,2006.

[11]Wier M,Jensen K O,Andersen L M,et al.The Character of Demand in Mature Organic Food Markets:Great Britain and Denmark Compared[J].Food Policy,2008,(33):406 -421.

[12]Magistris T,Gracia A.The Decision to Buy Organic Food Products in Southern Italy[J].British Food Journal,2008,(110):929 -947.

[13]Smith S,Paladino A.Eating Clean and Green?Investigating Consumer Motivations towards the Purchase of Organic Food [J].Australasian Marketing Journal,2010,(18):93-104.

[14]Yazdanpanah M,Forouzani M,Hojjati M.Willingness of Iranian Young Adults to Eat Organic Foods:Application of the Health Belief Model[J].Food Quality and Preference,2015,(41):75-83.

[15]Hwang J.Organic Food as Self-presentation:The Role of Psychological Motivation in Older Consumers'Purchase Intention of Organic Food [J].Journal of Retailing and Consumer Services,2016,(28):281-287.

[16]Marian L,Chrysochou P,Krystallis A,et al.The Role of Price as a Product Attribute in the Organic Food Context:An Exploration Based on Actual Purchase Data[J].Food Quality and Preference,2014,(37):52 -60.

[17]Gracia A,De Magistris T.The Demand for Organic Foods in the South of Italy:A Discrete Choice Model[J].Food Policy,2008,(33):386 -396.

[18]Michaelidou N,Hassan L M.Modeling the Factors Affecting Rural Consumers'Purchase of Organic and Free-range Produce:A Case Study of Consumers'from the Island of Arran in Scotland,UK [J].Food Policy,2010,(35):130 -139.

[19]Pagiaslis A,Krontalis A K.Green Consumption Behavior Antecedents:Environmental Concern,Knowledge,and Beliefs[J].Psychology & Marketing,2014,31(5):335-348.

[20]Ueasangkomsate P,Santiteerakul S.A Study of Consumers'Attitudes and Intention to Buy Organic Foods for Sustainability[J].Procedia Environmental Sciences,2016,(34):423-430.

[21]Loebnitz N,Aschemann-Witzel J.Communicating Organic Food Quality in China:Consumer Perceptions of Organic Products and the Effect of Environmental Value Priming[J].Food Quality and Preference,2016,(50):102 -108.

[22]尹世久,徐迎军,陈默.消费者有机食品购买决策行为与影响因素研究[J].中国人口·资源与环境,2013,23(7):136-141.

[23]尹世久,许佩佩,陈默.生态食品:消费者的偏好选择及影响因素[J].中国人口·资源与环境,2014,24(4):71-76.

[24]韩占兵.消费者对有机农产品的支付意愿研究——以北京、武汉市城镇消费者为研究对象[J].农业经济与管理,2013,(4):79-88.

[25]张蓓,黄志平,文晓巍.营销刺激、心理反应与有机蔬菜消费者购买意愿和行为——基于有序Logistic回归模型的实证分析[J].农业技术经济,2014,(2):47-56.

[26]Akerlof,G.The Market for‘Lemons’:Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism [J].Quality Journal of Economics,1970,(89):488 -500.

[27]于永娟.第三方认证信用的品牌经济研究[D].济南:山东大学,2012.

[28]Zhao L,Gu H,Yue C,Ahlstrom D.Consumer Welfare and GM Food Labeling:A Simulation Using an Adjusted Kumaraswamy Distribution [J].Food Policy,2013,42(10):58-70.

[29]Awada L,Yiannaka A.Consumer Perceptions and the Effects of Country of Origin Labeling on Purchasing Decisions and Welfare[J].Food Policy,2012,37(1):21-30.

[30]Mussa M,Rosen S.Monopoly and Product Quality[J].Journal of Economic Theory,1978,(18):301 -317.