不同时期母乳中脂肪酸水平的变化

李 慧,郭倩颖,柳 鹏,张岩春,戴智勇,高 莹,王军波

(1北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系,北京100191; 2食品安全毒理学研究与评价北京市重点实验室,北京 100191; 3北京大学人民医院,北京 100044;4澳优乳业(中国)有限公司,长沙 410200; 5中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所,上海 200031)

不同时期母乳中脂肪酸水平的变化

李 慧1,2,郭倩颖3,柳 鹏3,张岩春4,戴智勇4,高 莹5,王军波1,2

(1北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系,北京100191;2食品安全毒理学研究与评价北京市重点实验室,北京 100191;3北京大学人民医院,北京 100044;4澳优乳业(中国)有限公司,长沙 410200;5中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所,上海 200031)

目的:了解不同哺乳期母乳中各种脂肪酸水平的差异及其变化趋势,为母乳喂养及婴幼儿配方奶粉的配制提供科学依据。方法:收集2015年7月—2016年3月,在北京大学人民医院足月顺产的25~40岁产妇产后1~5d的初乳、6~10d的过渡乳和30d的成熟乳123份,采用气相色谱质谱联用法(GC-MS)检测母乳中的脂肪酸成分,分析母乳中各脂肪酸水平的差异及随时间的变化趋势。结果:随着泌乳时间的延长,C18∶0、C14∶1ω5、C18∶3ω6水平和ω-6/ω-3比例呈增高趋势;C24∶0、C16∶1ω9、C20∶1ω9、C20∶2ω6、C20∶3ω6、C20∶4ω6(AA)、C22∶2ω6、C22∶4ω6、C22∶5ω6、C22∶5ω3和C22∶6ω3(DHA)水平呈下降趋势,总体SFA含量逐渐增加,但无显著性意义;而PUFA 尤其是ω-3 PUFA水平显著减少(P<0.05)。 结论:母乳中的各种脂肪酸随着泌乳时间的延长而不断变化,新生儿喂养及配方奶粉的配制时应考虑母乳中各种脂肪酸含量的微观变化。

母乳;脂肪酸;饱和脂肪酸;单不饱和脂肪酸;多不饱和脂肪酸

自20世纪80年代起,母乳成分的含量及其质量就一直受到研究者们的关注[1-4]。研究发现,随着个体种族差异、母亲身体状况以及泌乳时间等因素的影响,母乳中宏量营养素的水平也会随之发生变化[5-6]。国内外关于母乳中各种脂肪酸水平的动态变化的研究较少。脂肪酸作为母乳中的一种营养物质,能提供婴儿所需能量的45%~55%[7]和必需脂肪酸,对婴儿大脑、视网膜、认知能力的发育具有重要的促进作用[8],了解不同泌乳期母乳中脂肪酸组成与含量的差异及随着时间的变化趋势,对科学模拟母乳进行婴幼儿奶粉配制可为母乳喂养及婴幼儿配方奶粉的配制提供科学依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选择2015年7月—2016年3月在北京大学人民医院足月顺产的,年龄25~40岁,本科及以上学历,无严重的心、肝、肺、肾、内分泌疾病、遗传性疾病、精神心理疾患以及传染性疾病,分娩后仍在本地居住,且采用母乳喂养,母亲本人及家属愿意配合者进行研究。排除早产、低出生体重儿(<2 500g)的母亲,在哺乳期间再次妊娠,4w内参加过其他临床试验或相关资料收集不全者。

1.2 乳样采集

连续收集每位产妇产后1~5d的初乳、6~10d的过渡乳和30d的成熟乳。由于产后早期,手挤法可以获得更多的初乳[9],因此本研究以手法挤乳为主,消毒器具挤奶为辅,采样前洗手并清洁产妇乳房,采样后恒温水箱62.5℃消毒,-80℃冰箱保存待测。

1.3 母乳脂肪酸检测

1.3.1 试剂 Nu-chek 569B脂肪酸甲酯混合标准品、甲醇/氯仿(1∶1)、内标(0.5mg/mL C19∶0甲醇溶液)、二氯甲烷、甲基化试剂(MeOH∶H2SO4=25∶1)、正己烷、去离子水、异辛烷等。

1.3.2 仪器 气相色谱仪GC-6890-MS、7673 自动进样仪(Palo Alto,California)。

1.3.3 标本处理及检测方法 采用甲酯化法对母乳样本中的脂肪酸进行抽提和酯化;以氦气为载气(流速为0.7mL /min),熔融石英毛细管柱SP-2560(100m × 0.25mm × 0.20 μm)作为色谱柱,取1μL脂肪酸甲酯10:1分流进样,进样器温度240℃;程序升温:初始温度90℃,以10℃/min升温到170℃,保持5min;5℃/min升温至175℃,保持1min;1℃/min升温至210℃,保持5min;5℃/min升温至240℃,保持20min。

MS参数:电子轰击离子源EI;溶剂延长时间:12min;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;质谱接口温度:250℃;四极杆质量扫描范围:40~400amu。

根据脂肪酸的质谱特征离子和保留时间定性,利用内标及已知质量的脂肪酸甲酯混合物(GLC569B;NuCheck Prep,Elysium,Minnesota)作为标准进行定量。用ChemStation E.02.01软件进行数据分析。

1.4 统计学分析

使用SAS 9.3对数据进行统计分析。母乳脂肪酸水平以百分含量用中位数和四分位间距表示。对不同时期的脂肪酸水平进行正态性检验、方差齐性及球形性检验,采用重复测量资料的方差分析比较各时期母乳中的脂肪酸水平差异,并用一元线性回归分析脂肪酸水平随时间的变化趋势。检验水准为α=0.05。

2 结果与分析

2.1 一般情况

本研究共收集初乳、过渡乳和成熟乳样本123份,纳入统计分析者为同时具有各时期样本的乳母24人(72份样本)。所有研究对象均为本科及以上学历,平均年龄为31.7± 3.6岁。检测母乳中饱和脂肪酸(SFA)10种,约占脂肪酸总量的37.34%;单不饱和脂肪酸(MUFA)6种,占总脂肪酸的35.38%;ω-6系列多不饱和脂肪酸(ω-6 PUFA)9种、ω-3系列多不饱和脂肪酸(ω-3 PUFA)4种,分别占总脂肪酸的24.46%和1.96%。

2.2 不同时期母乳中各脂肪酸水平的差异及趋势性

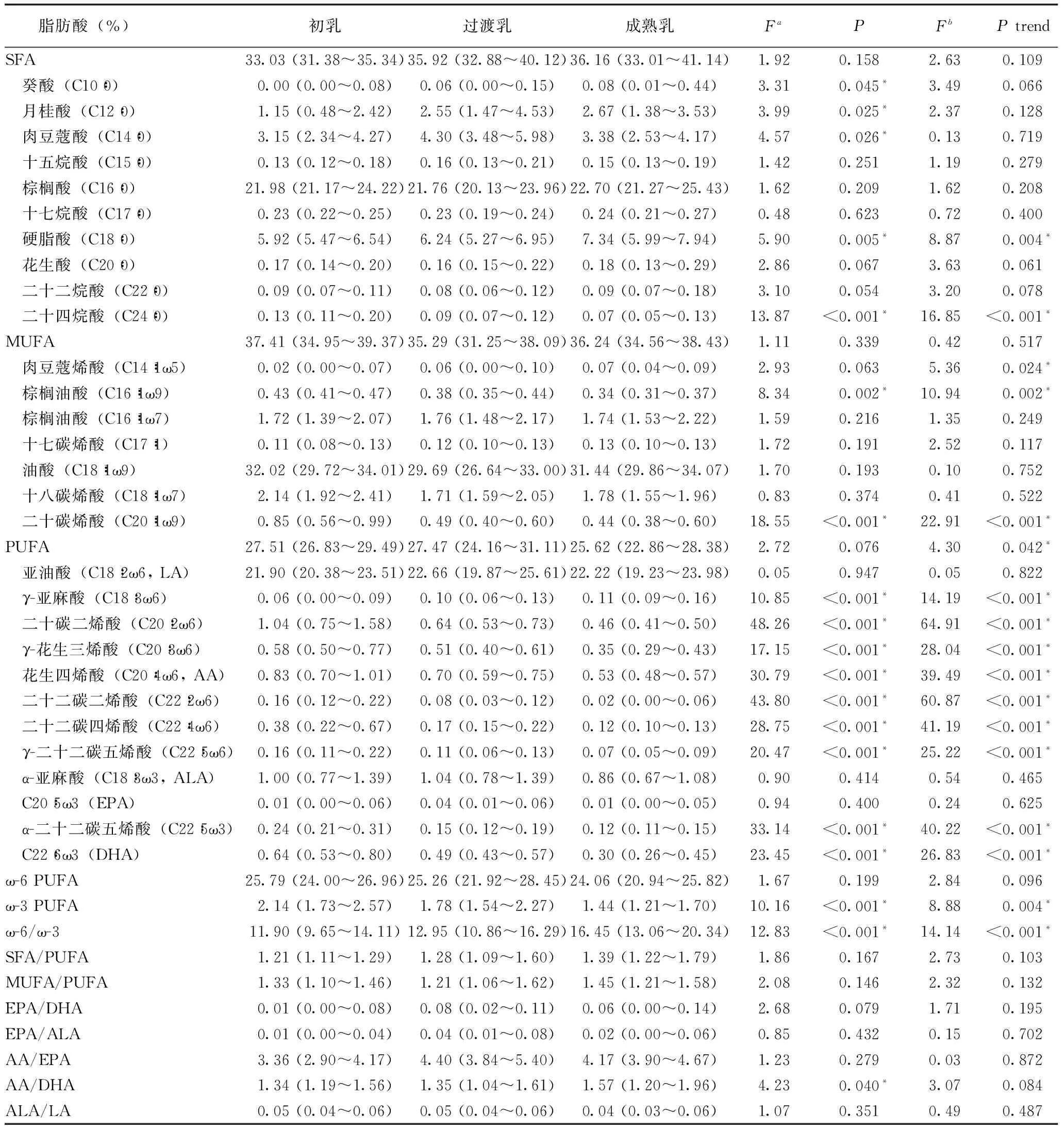

附表结果显示,C10∶0、C12∶0、C14∶0、C18∶0、C24∶0、C16∶1ω9、C20∶1ω9、C18∶3ω6、C20∶2ω6、C20∶3ω6、C20∶4ω6(AA)、C22∶2ω6、C22∶4ω6、C22∶5ω6、C22∶5ω3和C22∶6ω3(DHA)水平在初乳、过渡乳和成熟乳中存在显著差异(P<0.05);综合分析,ω-3 PUFA、ω-6/ω-3以及C20:4ω6/ C22:6ω3 (AA/DHA)比值随着泌乳期的延长而发生显著改变(P<0.05)。而对于其他SFA、ω-6 PUFA水平以及C20∶5ω3/ C22∶6ω3 (EPA/DHA)、C20∶5ω3/ C18∶3ω3 (EPA/ALA)、AA/EPA、AA/DHA等比值则未见显著性变化。趋势性检验结果显示,随着泌乳时间的延长,C18∶0、C14∶1ω5、C18∶3ω6水平和ω-6/ω-3比例呈显著增高趋势;而C24∶0、C16∶1ω9、C20∶1ω9、C20∶2ω6、C20∶3ω6、AA、C22∶2ω6、C22∶4ω6、C22∶5ω6、C22∶5ω3和DHA水平呈下降趋势(P<0.05),总体SFA逐渐增加,但无显著性意义;而PUFA 尤其是ω-3 PUFA水平显著减少(P<0.05)(附表)。

3 讨论

本研究脂肪酸测定,采用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)灵敏度较高、且稳定性好[10],可测定30余种脂肪酸,更全面地反映母乳中脂肪酸的分布及差异。本研究还收集了初乳、过渡乳、成熟乳3个不同阶段的母乳样本,控制了研究对象的年龄、文化程度、地区等因素,使得不同时期的组间可比性更强。

附表 不同时期母乳中各种脂肪酸水平的差异及其随时间的变化趋势

注:Fa和P值由重复测量资料的方差分析检验所得;Fb和Ptrend由一元线性回归分析所得;*P<0.05

母乳脂肪酸具有其特定的组成,本研究中SFA、PUFA、MUFA分别占总脂肪酸的37.34%、26.76%和35.38%,与国内外其他报道中各脂肪酸所占的比例范围类似[11-13]。所测母乳脂肪酸中以油酸(C18∶1ω9)含量最多,约占总脂肪酸的30%,其次为棕榈酸(C16∶0)(23%)和亚油酸(C18∶2ω6,LA)(21%);3种脂肪酸在初乳、过渡乳、成熟乳各阶段的水平较稳定,没有发生显著性变化,与吴立芳[14]、杜芳芳[15]等的研究结果一致。母乳中SFA的含量随着泌乳时间的延长而逐渐增加,其中天然存在于母乳中的月桂酸(C12∶0)、肉豆蔻酸(C14∶0)在不同时期中水平含量存在显著差异,但该变化无显著的趋势性,而肉豆蔻油酸(C14∶1ω5)虽然在各阶段母乳中水平无显著性差异,却有随着时间延长而上升的趋势。有研究显示,当乳母膳食中脂肪摄入较少[16]或者延长哺乳期[17]时,母乳中的月桂酸和肉豆蔻酸的含量会增加。硬脂酸(C18∶0)含量也随着哺乳期的延长显著增加,而C24∶0水平则显著下降。Mihályi等[13]对匈牙利母亲哺乳第1天、第6周和第6个月时的母乳成分进行比较也发现硬脂酸含量在初乳中含量最低,随后逐渐升高。而陈爱菊等[13]对上海地区的人乳脂肪酸研究显示在初乳、过渡乳和成熟乳中C10∶0、C12∶0、C14∶0水平存在显著差异,C24∶0在初乳中含量最高,在过渡乳和成熟乳中逐渐下降,但硬脂酸水平却逐渐减小,在对长春、重庆、上海等地的母乳成分进行比较则发现,母乳中的硬脂酸在第1~7d逐渐降低,而到第42天逐渐增加,各地区间存在显著差异[19]。

Moltó-Puigmartí[20]等对巴塞罗那市区产妇的初乳、过渡乳和成熟乳中脂肪酸分析结果显示,十八碳以上的MUFA如C20∶1ω9、C22∶1ω9含量从初乳到成熟乳显著降低。由于母乳中二十碳以上的MUFA含量很少,检测数据离散程度较大,本研究中未予讨论。所检测的MUFA结果显示,总体MUFA水平稳定,C16∶1ω9和C20∶1ω9在初乳中含量最高,随后逐渐降低,其他MUFA水平无显著性改变。可能是由于母乳中的脂肪酸除了可通过内源性贮藏的脂肪动员、乳腺和肝脏组织的自身合成而获得外,还可以来自食物中的脂肪。因此,母亲的饮食会影响母乳中的脂肪酸成分[21]。不同国家和地区,由于饮食习惯的不同,人乳中的脂肪酸成分也会有所差别。

对于与人体健康密切相关的多不饱和脂肪酸,一直受到研究者们的关注。ω-6 PUFA系列的LA和ω-3 PUFA系列的ALA作为人体的必需脂肪酸,可促进婴儿大脑和视网膜的发育,但自身不能合成,只能通过食物获取。母乳是婴幼儿获得这些脂肪酸的重要来源,尤其是纯母乳喂养的婴儿。本研究发现,母乳中LA含量丰富,且在初乳、过渡乳、成熟乳中稳定存在。ALA和LA在体内可通过碳链延长和脱饱和作用分别形成与婴幼儿生长发育直接相关的DHA、EPA以及AA。DHA和AA是大脑中的主要结构性脂肪酸,两者在大脑中的含量相当,约占总脂肪酸的25%[22]。新生儿在出生后的前几个月脑部发育尚未完成,脑细胞的数量、体积仍在增长,是脑部发育的关键时期,为满足这一时期的生长发育需求,必须供给婴儿丰富的DHA,而此时婴儿体内的脂肪酸去饱和酶活性较低,自身合成能力低下,因此在早期的母乳中DHA含量较高。随着婴幼儿发育的逐渐成熟、自身合成能力的提高,母乳中的DHA和AA含量逐渐下降。Weiss等[23]对1个月内的母乳成分进行分析也发现,随着时间的延长,DHA和AA呈下降趋势,但AA水平的下降无显著性意义。在本研究中DHA和AA水平均呈显著降低趋势,DHA的前体脂肪酸除C22∶5ω3含量降低外,其他如ALA、EPA以及AA/DHA的比值则没有明显的变化;AA的前体脂肪酸C20∶2ω6、C20∶3ω6及下游产物C22∶2ω6、C22∶4ω6和C22∶5ω6含量逐渐降低,而C18∶3ω6水平增加;这与婴幼儿的生长发育相适应,随着时间的延长,婴儿体内的脂肪酸碳链延长酶和减饱和酶活性逐渐成熟,可利用C18∶2ω6、C18∶3ω6等前体脂肪酸自身合成长链PUFA[24],对母乳中的这些脂肪酸的需求降低。总体而言,ω-3 PUFA水平随着泌乳时间的延长呈下降趋势,ω-6 PUFA水平保持稳定,但是ω-6长链脂肪酸水平逐渐减小,与Mihályi[13]、Moltó-Puigmartí[20]等所得结果一致。Jiang等[25]对杭州、兰州和北京等地的母乳进行研究则发现,随着时间的延长,ω-3 PUFA水平保持稳定,而ω-6 PUFA逐渐下降;同时,他们也发现ω-6 PUFA和ω-3 PUFA水平变化在北京、杭州等产妇中的存在显著性差异。可见,各研究结果仍存在一定的差异,产后不同时期母乳中脂肪酸水平的变化比较还需结合各地区乳母的饮食摄入情况、人种等因素综合考虑。

为适应婴幼儿生长发育的需求,母乳中的各种脂肪酸水平随着泌乳时间的延长而不断发生着变化。因此,在进行新生儿喂养以及配方奶粉的配制时应考虑各种脂肪酸等营养素的微观变化,使之更符合婴幼儿的营养需求。◇

[1]王文广,殷太安,李丽祥,等.北京市城乡乳母的营养状况、乳成分、乳量及婴儿生长发育关系的研究——乳母营养状况、乳量及乳中营养素含量的调查[J]. 营养学报,1987(4):338-342.

[2]金桂真,王春荣,龚俊贤,等.北京市城乡乳母的营养状况、乳成分和婴儿摄入母乳量及生长发育的关系——母乳的脂质分析[J]. 营养学报,1988(2):134-144.

[3]常莹,王文广,白继国,等.北京市城乡乳母营养状况、乳成分和婴儿摄入母乳量与生长发育关系的研究——1~6月龄母乳喂养儿摄入的乳量、热能和蛋白质及其生长发育[J]. 营养学报,1988(1):8-15.

[4]赵熙和,徐志云,王燕芳,等.北京市城乡乳母营养状况、乳成分、乳量、及婴儿生长发育关系的研究——母乳中蛋白质及氨基酸含量[J]. 营养学报,1989(3):227-232.

[5]吴珂剑.中国三地区母乳脂肪、脂肪酸、杭州地区母乳雌激素类物质研究及与膳食相关性分析[D]. 浙江大学,2015.

[6]王静.母乳营养成分纵向调查及其影响因素[D]. 苏州大学,2015.

[7]Koletzko B,et al.Physiological aspects of human milk lipids and implications for infant feeding:a workshop report[J]. Acta Paediatr,2011,100(11):1405-1415.

[8]侯文华,张文青.二十二碳六烯酸水平与婴幼儿智力发育和视力发育的关系[J]. 临床医药实践,2010(7):247-289.

[9]Ohyama M,Watabe H,Hayasaka Y.Manual expression and electric breast pumping in the first 48 h after delivery[J]. Pediatr Int,2010,52(1):39-43.

[10]张振.GC-MS研究不同泌乳期中国人乳脂肪酸组成[D]. 东北农业大学,2014.

[11]高颐雄,张坚,王春荣,等.中国三地区人成熟母乳脂肪酸含量的研究[J]. 卫生研究,2011(6):731-734.

[12]Wan Z,Wang X,Xu L,et al.Lipid content and fatty acids composition of mature human milk in rural North China[J]. British Journal of Nutrition,2010,103(6):913-916.

[13]Mihályi K,et al.Contribution of n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids to human milk is still low in Hungarian mothers[J]. European Journal of Pediatrics,2015,174(3):393-398.

[14]吴立芳.母乳重要成分研究及其结果与婴幼儿配方粉对比研究[D]. 中国疾病预防控制中心,2015.

[15]杜芳芳,李建平,郑晓辉,等.母乳及婴幼儿配方奶粉中脂肪酸的组成及分布特点[J]. 食品科学,2015(11):245-250.

[16]Hornstra G.Essential fatty acids in mothers and their neonates[J]. Am J Clin Nutr,2000,71(5 Suppl):1262S-1269S.

[17]Lubetzky R,et al.Human milk fatty acids profile changes during prolonged lactation:a cross-sectional study[J]. Isr Med Assoc J,2012,14(1):7-10.

[18]陈爱菊,张伟利,蒋明华,等.上海地区人乳中脂肪酸成分的研究[J]. 临床儿科杂志,2012(1):37-42.

[19]陈爱菊,张伟利,蒋明华,等.我国5个地区人乳中脂肪酸成分的分析[J]. 临床儿科杂志,2014(1):48-54.

[20]Molto-Puigmarti C,et al.Differences in fat content and fatty acid proportions among colostrum,transitional,and mature milk from women delivering very preterm,preterm,and term infants[J]. Clin Nutr,2011,30(1):116-123.

[21]Martysiak-Zurowska D,Zoralska K,Zagierski M,et al.Fatty acid composition in breast milk of women from Gdansk and the surrounding district in the course of lactation[J]. Med Wieku Rozwoj,2011,15(2):167-177.

[22]Hadley K,et al.The Essentiality of Arachidonic Acid in Infant Development[J]. Nutrients,2016,8(4):216-262.

[23]Weiss G A,et al.High levels of anti-inflammatory and pro-resolving lipid mediators lipoxins and resolvins and declining docosahexaenoic acid levels in human milk during the first month of lactation[J]. 2013,12(1):89-100.

[24]邓娟.长春市311例乳母膳食评价及乳汁多不饱和脂肪酸水平影响因素分析[D]. 吉林大学,2014.

[25]Jiang J,et al.Changes in fatty acid composition of human milk over lactation stages and relationship with dietary intake in Chinese women[J]. Food Funct,2016,7(7):3154-3162.

(责任编辑 李婷婷)

Changes in Fatty Acids Among Colostrum,Transitional,and Mature Milk from Chinese Women

LI Hui1,2,GUO Qian-ying3,LIU Peng3,ZHANG Yan-chun4,DAI Zhi-yong4,GAO Ying5,WANG Jun-bo1,2

(1Department Of Nutrition and Food Hygiene,School of Public Health,Peking University,Beijing 100191,China;2Beijing Key Laboratory of Toxicological Research and Risk Assessment for Food Safety,Peking University,Beijing 100191,China;3Peking University People’s Hospital,Beijing 100044,China;4Ausnutria Dairy (China)Company Ltd,Changsha 410200,China;5CAS Key Laboratory of Nutrition and Metabolism,Institute for Nutritional Sciences, Shanghai Institutes for Biological Sciences,Chinese Academy of Sciences,Shanghai 200031,China)

human milk;fatty acids;saturated fatty acids(SFA);polyunsaturated fatty acids;monounsaturated fatty acids

长沙市科技计划项目(项目编号:K1005092-11)。

李 慧(1991— ),女,在读硕士研究生,研究方向:营养与疾病。

王军波(1973— ),男,博士,副教授,研究方向:营养与疾病、婴幼儿营养。