手段抑或目的

——关于亚里士多德思虑之对象

田 洁

手段抑或目的

——关于亚里士多德思虑之对象

田 洁

亚里士多德在伦理学中有一个基本的区分,对他而言,欲望是设定目的的,思虑为实现欲望目的而寻求手段或工具。对于这个区分的解释,学界主要有两种不同观点。一种持休谟主义的解读,认为理性是为欲望服务的;另一种持理智主义立场,认为理性思虑不会局限在寻求手段方面,在某种意义上,理性思虑可以设定目的。本文在分析这两种解读各自的合理之处与存在的问题之后,进而考察一种被以上两种解释所忽略的情况,以此尝试提出一种可以兼容两种立场的解读。

思虑手段;目的德性;实践智慧

亚里士多德在其伦理学作品中多处提到,理性思虑(boule或bouleusis,英译一般是deliberation)只是为目的寻求手段,并不思虑目的本身(EN III 3)。目的是由欲望(boulesis,英译一般是wish)设定的。这种说法的一个最为直接和自然的解读是休谟式的,即理性服务于欲望(以下简称休谟主义观点)。在20世纪之前,瓦尔特(Walter 1874)、策勒(Zeller 1897)、本内特(Burnet 1900)等人都持这个立场。而到20世纪中后叶,理智主义者们无法容忍将亚里士多德伦理学解读为休谟主义的,从而提出在亚里士多德系统内,理智思虑——尤其是拥有实践智慧(phronesis)状态下的成熟良好的实践思虑——是可以设定正确的目的、或者(一个较弱的版本)影响目的的正确性的①。这种理智主义立场随即在这个问题的解释上完全占据上风②。直到新近以摩丝 (Jessica Moss 2011,2012,2014)为代表的新休谟主义解读重新被高扬。她认为德性主体的欲望总是能够正确地设定目的,而这种正确性是来自德性,德性来自于习惯,而与理性无关。

总体上看,两种立场都有一定的文本依据。但是必须承认,休谟主义解读有着更为直接和有力的文本支持,而理智主义解读则更像是根据对亚里士多德一般的理性主义印象而做出的引申性解读。但是,休谟主义的解读虽然较为符合文本,但有些论证需要进一步反思,而理智主义者虽然在论证上依靠的文本依据较薄弱,但其论证的合理性也很难被彻底否定掉。我认为休谟主义解释总体上具有合法性,但他们认为德性的养成是来源于习惯而没有理性参与的观点是错误的,这会导致在道德阶段成熟的实践理性状态或实践智慧(phronesis)的获得显得神秘而无法解释。而通过引入某些理智主义的观点可以避免休谟主义者在这上面的误区。

本文将对这两种立场的主要论证进行反思性批评,然后论证在亚里士多德语境中休谟主义者和理智主义者可以在某种程度上兼容。我将首先引入关于思虑是为目的寻找手段的经典文本的分析,进而对照理智主义解读观察是否能够与文本相容,然后再回到休谟主义解读的主要论证上面(主要针对Moss),在承认其文本解释上的忠实之外同时指出其论证上的问题。

一、思虑的基本特征

在《尼各马可伦理学》第三卷第三章亚里士多德集中讨论了什么是思虑,思虑的对象、内容以及其结构。其中集中讨论手段与目的的段落如下:

我不思虑目的,而只思虑通往目的的东西……当目的设定好之后他们会考虑如何或者通过什么途径来实现目的。如果有多种手段,那么他们考虑那个最简单的并且是最有效的;如果只有一种手段,他们会考虑如何或者通过什么途径来获得这个手段。直到他们找到最初的那个原因,这是探索过程中的最后一步。因为思虑者似乎是按照上面描述的方式在探索和分析,就好像他们在分析一个几何结构(不是所有的探索都是思虑——例如数学式探索——但所有的思虑都是探索)。分析的最后一步似乎就是行动(生成)的第一步。如果我们来到一个不可能的地方,那我们则放弃探索,例如,如果我们需要钱,但这又不可能获得。但如果一件事情是可能的,我们则会尝试去做。所谓可能,我指通过我们自身努力可能可以获得,这里也包含了那些能够通过我们朋友的努力而能够获得的东西,因为始因是在我们自身之中。探索一方面是关于工具是什么,另一方面则是如何使用它们。同样地在其他情况下也是如此,一方面是手段是什么,另一方面是如何使用手段。如前所说,人是行动的始因。思虑是关于被他们做的事情,而行动是为它们自身之外的东西。因为思虑的对象不能够是目的,而只能是通往目的的手段。(EN 1112b11-31;对比EE 1226b10-13;1227a6-18)③

首先,这段文字清楚地告诉我们思虑并不以目的为对象,而是目的设定好之后寻找手段和对如何使用手段的理智探索。手段既有可能是多种可能性并存,而选取其中最有简单有效的,也有可能是唯一的,有些目的可能在客观条件的限制下没有办法找到具体可操作的手段。

其次,这种探索方式是从欲求目的开始反推到可能性的行动,找到可操作的行动是这个理智探索过程的最后一步。而目的的具体实现,则需要从这具体行动开始一步步实行。所以他说找到可操作手段是理智探索的最后一步,又是具体实施的第一步。但这种探索不能反过来,即没有目的时,不可能有思虑;不能先有思虑,然后设定目的。

再次,这种思虑探索与数学探索,虽然同为探索,但有本质差别。但亚里士多德并没有告诉我们这差别具体在哪。研究者们的一个普遍假设是数学探索的本质是公理演绎系统,通过既定前提(自明的或已被证明的公理、原则)可以必然地演绎推理出确定的结论(新的知识或原则)。然而思虑没有如此严格的逻辑属性。

除了这个最为集中交代思虑是关乎实现目的之手段的文本之外,亚里士多德还多次提到过类似的思想。比如在讨论实践智慧(phronesis)的时候,他认为实践智慧是为着一般的善好目的而能够进行良好思虑的德性(EN VI 5.1140a26);以及道德德性保证目的正当,实践智慧是寻求手段(EN VI 13.1144a7-9)等等。然而,亚里士多德明确地说目的是由欲望 (boulesis) 所设定 (ENIII2. 1111b20-30)。即便是道德德性所设定的目的,仍然离不开欲望的影响。因为道德德性是建立在灵魂的欲望部分上面的。

那么,既然休谟式解读有这么强的文本依据,理智主义的解释空间又在哪里呢?下面我们来考察理智主义解读的文本依据和主要论证。

二、理智主义解读的依据与论证

首先,我们看一个支持理智主义的最为直接有力的文本:

因此灵魂非理性部分也分为两个方面。因为植物生长灵魂并不分有理性,而感官欲望和一般的欲求要素在某种意义上分有理性,就它听从和服从理性而言,就像我们说的听从父亲或朋友的意义一样,而不是数学意义上的“理性”。这个非理性成分在某种意义上被理性说服也表现在通过给予建议,责备或劝诫。(EN I 13.1102b29-1103a3)

这段文字明确告诉我们欲望当听从理性,就像小孩听从父亲。在正当的情况下,欲望所追随的都应当由理性来告知。这段文字非常生动地展示了一条理性通过说理而使欲望听从的途径。理智主义者认为这是亚里士多德的核心观点,因此休谟式的解读是不应当成立的。但休谟主义者会解释说理性的功能只是劝说、告诫等,只是说明了目的被设定后理性的反思与确证功能,而不能说明理性可以设定目的这一层面。

其次,关于设定目的的欲望(boulesis),很多学者认为那应当是一种本身就蕴含理性成分的欲望,与休谟式的激情或欲望是不同。但是对于boulesis这个欲望的界定在亚里士多德的作品中并不统一。在论题篇和修辞学中有两处明确将其界定为理性的:一处说欲望属于灵魂的理性部分(Top.126a13);另一处说欲望(orexis)分为有理性的和非理性的,其中boulesis是理性的、追求善的欲望,而非理性的欲望则是怒气和感官欲望(Rhet.1369a1-2)。然而在伦理学和与伦理学最为亲密的政治学中,欲望被明确描绘成了非理性的:在EN III2中这种欲望被说成会以人力不能企及的东西为目的(EN1111b21);在《政治学》中,它和愤怒及感官欲望放在一起被说成是非理性的、与生俱来的(Pol.1334b21)。而且,即使这个欲望是理性的,它还是被亚里士多德明确归到了欲望的种属下面,理性的欲望仍是一种欲望,所以这也一定程度上符合休谟主义解读。更何况,如何理解理性的欲望这个概念并且将理性所行使的功能从中剥离出来,这个任务也是较为困的难。④任何一方要使用相关的论据都得首先澄清理性欲望这个概念。

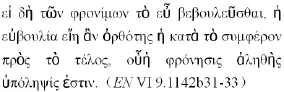

除此之外,有关实践智慧的一些段落也被有争议地解释成实践智慧可以设定目的。最为有名也最具争议的是:

但是理智主义的这种读法不仅仅在语法上较为直观,也同时在义理上呼应了亚里士多德给实践智慧(phronesis)这个理智德性所赋予的浓厚的伦理属性。实践智慧与纯粹技术性的聪明(deinotes)不同(ENVI 12),并且没有实践智慧就没有真正意义上的伦理的善(EN VI 13.1144b30)。理智主义者认为实践智慧因为可以设定目的或者影响目的的正确性而具有此伦理属性,而休谟主义者则会认为实践智慧和一般的聪明只是术语上的不同,其内在的计算能力或构成其实是一致的,只是实践智慧总能服务于好的目的,而一般的聪明却可以服务于坏的目的——因为谈论实践智慧的同时就已经预设了实践智慧者已经拥有道德德性了,而德性品格在一般聪明者那里并不一定被树立起来。这一点也与我将于第四部分提出的自己的解释相关,我将会详细展开对这种一般聪明状态下思虑和欲求目的的分析。

除了直接或间接的文本证据之外,理智主义解读的论证主要有以下几类:

一种最为经典的论证是将手段解释为构成要素。一个预先设定的目的有可能非常宽泛而需要很多具体要素组合在一起才能实现,而这些要素是可以被包含在广义的手段中的。人们通过语文学上对“手段”(ta pros to telos)这个词组进行再解释而使“要素”的意义参与进来⑦。因此自然地推论如此:不同要素的参与直接影响目的的实现样态,手段可以作为一种要素通过思虑参与进去。在这种意义上,思虑其实也决定了目的。

另一种论证思路大体如此:目的的设置可能只是临时性的,但这足以激发思虑活动的开启。但是人们不可能在思虑其手段时还时刻记住这个目的,随着思虑活动的进展,这个初始的目的可能也就被重新调整更新了⑧。T1中其实提供了这种可能的解释:当思虑发现没有任何可能手段可实施的时候,就会放弃这个探索。即当手段为零时,目的就无法被实现。在这种情况下,我们只能设想两种可能:(1)目的就被搁置(尽管这种搁置可能也只是暂时性的,等到有可能手段的时候会重新被激活);(2)原始目的被修正成另一个可以由目前可能的手段来实现的目的。在情况1中,虽然目的E本身可能没有变化,但是如果我们从目的最初被设定,到思虑发现没有可能手段来实现而被搁置这个过程,我们也可以在某种意义上理解为思虑改变了目的,即目的从激活状态到搁置状态的变化。情况2当然是理智主义者所偏好的一种可能,把手段的限制进一步引申到对原初目的的调整。亚里士多德自己没有清楚地表述出来这种可能性的存在,然而这在理论上是完全可能的。在T1中亚里士多德给我们的可能是思虑结构的最为基本的要素,即目的指引下的寻找手段而已,但却也没有排除在此基础上能够构建更为高阶的思虑调整目的的可能。

还有一种更为松散意义上的思虑决定目的的论证则认为,在较高一层目的-手段序列中的手段是较低一级的序列中有待其他手段去实现的目的。如实现幸福目的的手段有财富,而财富又能成为低一级序列中一些手段(如贸易)的目的。但最高级的目的,比如幸福就不能成为思虑之对象⑨。但由于参照系发生变化,所以我们不能在同一个手段目的序列里面同时将手段看成目的。所以这种说法不予考虑。

三、休谟主义者的回应与问题

这一部分讨论休谟主义者对理智主义论证的批评、对T2的回应以及休谟主义解读自身的问题。

首先,对于构成性要素论证的批评,休谟主义者们主要还是认为这种解释严重忽视和破坏了亚里士多德文本原意,即思虑的对象不能是目的,而仅仅是为目的寻找手段。对于休谟主义者的解释而言,目的必须是预先由欲望设定好的,而这不是理性的工作。他们所依据的文本除了上面引的T1之外,大部分都是在实践智慧章节所出现的一系列关于伦理德性设定目的。而实践智慧寻找手段的说法(Moss 2011,2014,通篇都是这方面的文本支持)比T1中的对于思虑的一般说明更为具体和例证化。

这些具体例证的使用本身并没有问题,也很好地支撑了休谟式的解读。但他们却忽略了对道德德性确立之前的目的设定和理性能力是如何发展的分析,而这一点非常重要。他们理解的确定正确目的的德性是来自习惯,而习惯化过程中又没有严格的理性能力参与。如果这一点是正确的,那么在德性成熟时期的实践思虑能力就会显得是突然甚至是神秘地获得的。在道德学习阶段目的的稳定性和在道德德性稳固建立的情况下是不同的,同样,寻找手段的理性能力也不同。这是休谟主义者没有回应的。我们需要在德性成长的动态过程中来审视理性如何变得成熟与设定目的的德性状态如何变得稳固之间的交替影响关系。本文的最后一部分将主要围绕这一点展开。

其次,休谟主义者(如Moss 2014,224-225)通过对亚里士多德提出的思虑与演绎(syllogism)的类比的解释(如 ,EN VI 7.1141b12-20,VI 9.1142b21-25,VII 3.1147a25ff等),批评了理智主义认为思虑能够影响目的的观点。理论科学的演绎论证,是从确定的前提出发进行推理,而前提本身是不能够再被推理的,所以推理的过程如何不会影响前提。如果思虑与演绎这个类比是严肃的话,那么在思虑过程中已然设定的目的也是不能更改的。摩丝援引EE II 11.1227b23-30简单说明:目的是被设定的,没有关于这个目的的logos或syllogizing。但他没有进一步论证为什么上述类比可以保证两者拥有如此相同的推理结构而致使思虑也无法更改目的。仅仅依据这一处文本无疑显得过于单薄。关于实践推理与理论推理的详细讨论需另作一文才能完成,这里我只针对目的与手段的关系而略做展开。

通过对一般思虑的形式考察,我们会发现摩丝未经说明而认定的思虑作为一种实践推理有着与理论推理类似的演绎形式这一观点,其实会导致一种理智主义的立场。我们从对T1文本的考察发现,思虑所出现的最为一般形式是在目的设定后寻找手段。如我们有一个欲求,这个欲求就变成我要实现的目的E,然后我们进行思虑找到为实现E的手段m,m的个数大于或等于0。首先,我们看到这种为实现E而找工具或手段m的思虑过程(将此形式简记为Em)与严格的演绎形式有很大的差别。这里我们可以设想两种与这个思虑形式有关联的演绎形式:(1)E是一个被所有人普遍诉求的欲望,我是人,所以我欲求E;(2)我欲求E,而c是E(或者c是E的一部分),所以我做c。这里演绎形式2是与Em形式最为接近的,但差别也是显而易见的:m是在手段工具意义上被理解,而c是E的一个等价物或者构成性要素。如果c和m在某种意义上能够等同的话(也就是前面介绍的,m其实是非常广义的,也可以包含c的意义)那么就回到了理智主义者的论点,即思虑对象是目的的构成性要素,也就是在某种意义上思虑目的了,甚至这种思虑会改变原初的目的(如果我们的思虑只能找到其中一部分要素而不是全部的话,这个原初的目的也就被重新限定了)。

最后,在回应文本T2的挑战中,休谟主义者提出了他们的解释。目的首先通过欲望确立,再通过思虑找到手段。例如,在道德主体那里德性保证了目的的正当性,但目的的正当需通过手段来实现,仅靠德性是无法确定具体的手段是什么的,而实践智慧的应用就是来为德性目的确定具体的手段,实践智慧的道德敏感性保证了其手段也总是正当。在目的需要确定具体手段这个意义上,我们可以声称欲望听从理性⑩。

我们应该承认休谟主义解读在对多个文本段落的的语文学处理上更符合语境,即符合亚里士多德对思虑和欲望对象所做的区分。并且,具体到对伦理德性状态的思虑或对实践智慧的功能定位,休谟主义解读也更符合文本而并无过多引申:在德性状态建立之后,德性品格设定目的,而实践智慧为已设定的目的寻找手段。就算理智主义的解释在别的方面能够成立,但在这个德性稳固确定的阶段,实践智慧仍然不可能影响到目的:因为德性主体由于其德性品格的稳固确立,充分把握了什么是他们所追求的善和崇高的目的,所以他们有能力在一开始就把目的设置成为正当与合理的。但如果我们要问,如果设定正确目的的德性是通过无理性参与的习惯化而来,那么这里寻找目的的成熟思虑能力是怎么来的?休谟主义者的回答会是,这种思虑能力本身就有,但是在德性状态没有确立起来之前不能叫做phronesis而只能叫做deinotes。那么,这种deinotes或者一般的思虑能力与可以设置正确目的的德性状态的完整确立又是否有关系呢?

沿着上面的思路,我们设想一个道德学习者L,他还未完全获得稳固的德性品格,但其理性思虑能力已经相当发达。亚里士多德系统中拥有一般聪明(deinotes)的人,无论意志软弱或坚定都可以具有这种特征。我在下面通过对道德学习者L的思虑活动与德性状态之确立的相互关系的考察,引入理智主义的论证为其做某种程度的辩护,并且由此补充和完善休谟主义的解读。

四、一个被忽略的维度

首先,我们将L的情况放入休谟主义的解读中考察,假设L的目的也不是由思虑确定的。由于他还没有完全建立起来完善的道德品格状态,也就意味着欲望灵魂的不完善,所以,他的所欲求的目的有时会是错误的,并且这些错误的目的会影响到他的道德养成。由于错误的目的需要在道德成长的过程中得到改正,而它并不能改正它自身,因为它既不能通过理性思虑(思虑不能决定目的),也不能通过欲望本身而得到改正(欲望灵魂本身也不完善),那么这种纠正只能来源于外部的道德指导者。但道德指导者通过何种方法来纠正,却会陷入同样的难题。道德指导者不能通过说理,虽然从T2来看这会是亚里士多德偏好的方法,因为说理得到认可也需要L本身的理智反思能力来理解这种说理,但这种理解似乎又回到思虑改变目的的老路上了。但如果这种纠正是通过某种非理性刺激,比如说给予某种感官快乐或痛苦之类来直接刺激欲望部分而得到目的的转变,这似乎又不符合我们的一般印象。即我们难以想象一个理智能力高度发达而德性不完全的人所设定的错误目标会由于被某些非理性刺激而纠正。相反,正确目标被非理性刺激而变坏倒是非常符合我们的日常直觉。

抛开这种直觉,虽然快乐和痛苦这些非理性因素在亚里士多德系统内对于道德养成至关重要,但不能排除理性活动对养成稳定的道德品性的不可或缺的重要性。我认为道德指导者通过非理性方式来决定道德学习者设定目的的品性状态是不符合亚里士多德对道德指导者的规定的,而L以非理性反思的方式来改变自身目的,也不符合从道德学习者到实践智慧者的理性线性发展路径。无论是拥有实践智慧者(道德指导者)以何种方法进行道德指导,还是道德学习者如何通过理性反思确立其德行品格,我们都可以从很多角度去论证。但在这里我们无法详尽展开所有细节,而只是通过勾勒出一些基本原则来说明,即使休谟主义解读是正确的,我们也必须重视在道德养成过程中理性反思之于形成能够稳固地设定正确目的的德性品格的重要影响。

关于道德指导者会使用理性说教的方式来指导道德养成这一点,我们同样可以从T2获得。T2中所描绘的理性说服欲望这幅图景可以很好地用来类比实践智慧者对于道德学习者的指导过程。因为在亚里士多德那里,道德德性是建立灵魂欲望部分之上的,而同时他也说没有实践智慧,道德德性是不可能的。所以这里有理由确立这样一条基本原则,即实践智慧者的指导通过理性说服等方式融入到习惯化过程中,由此来帮助道德学习者来建立稳固的道德品性,实现从不能稳定设定正确目的到能够稳定设定正确目的的成长与过渡。

对于道德学习者也是如此,虽然习惯化养成是道德养成的基本图景,但习惯化过程中并不排除有理性反思参与其中11○。这里虽然不能详细展开论证道德教育过程中主体的理智反思的积极作用,但是我们可以从亚里士多德提供的无争议的案例出发,勾勒出理性反思对于确立德性品格的贡献。

假设L是意志软弱者或意志坚定者。他可以有正确的目标,有发达的思虑能力,只是由于自身性格状态还不够稳固,他同时还会有与正当目的相冲突的其他目的。而对这些其他目的的欲求,致使他不能够将正确目的下的思虑所提供的可能手段无阻碍地贯彻到行动中去。关于如何才能获得稳固的性格,亚里士多德给我们的答案是通过多次反复的行动。我们看到意志软弱或坚定者的行动都是有理智活动参与进来的,虽然这行动是时而听从、时而又违背了正确思虑。但是如果从意志软弱或坚定这种状态过渡到完全的德性状态是可能的,这里最有可能的途径就是多次重复那些最终听从了正确思虑的活动。为何是最有可能?因为意志软弱者自身已经知道什么是正确的值得追求的,只是欲望致使他对于正确目的的思虑与决定没有最终贯彻到行动中去。而我们上面提到道德指导者的一个重要指导方式是通过理性说服说教等,而不是通过惩罚奖励等引起他们感觉上的快乐和痛苦来改变道德学习者。当L处于意志软弱或坚定的时刻,连理性说教都是多余的,因为L自身已经知道什么是合理的值得追求的,所以我们更有理由相信实践智慧者不太可能使用非理性的方法来改变L的欲求状态。

对于这样一个理性思虑能力高度发达同时又知道什么是他值得追求的善的人来说,最好的(也可能是唯一的)途径就是通过他自己不断做正确的行动来强化他对于善的欲求的品性状态,直到实现真正稳固的德性状态。这样我们就可以说通过思虑在间接意义上转变了L的德性状态,即从促成了德性不成熟状态到成熟状态的转变,而L在德性不成熟状态下所设置的目的和德性成熟状态下设置的目的自然也是不同的。这里L通过自己的理性思虑在一个长期的道德训练过程中改变了自己设置目的的欲望状态,思虑也就在间接意义上改变了目的。

现在再假设L处在一个比意志软弱者离完善道德状态稍微更远的一个时期。在这个时期中,L获得了基本的善和崇高的概念,已经乐于和准备好通过道德训练成为一个有德性的人,同时他的思虑能力也已经很发达。在这个时期的L还不能无条件地通过自身设定正当的目的。而道德指导者则会通过说理的方式让L意识到他的目的是不正当的。在这个过程中道德指导者必然会用说理的方式(当然不一定是演绎的方式),这是因为由于L的理性能力已经相当发达,自然会希望从指导者那里获得目的正当或不正当的原因,只有当L自己理解了指导者的说理之后,他才有可能听从指导者,从而改变他的原来欲求的目的。

反过来,另外一个重要的方面就是这种思虑能力,或者说是一般意义上的聪明(deinotes),由于处在这样一个德性发展过程中、不断地在出于德性的正确目的的指引下工作,就要求该目的的手段也符合道德上的善,而不能仅仅是简单有效就可以。这符合在ENVI 9.1142b21-26体现的“好的思虑应当目的正确,并且推理过程和所依赖的中项都要正确”的思想。如果我们通过一个有效但不符合道德的手段实现了目的,那也不是好的思虑。在完全的道德状态确立起来之时,这种一般的聪明思虑就变成了实践智慧(phronesis)。Phronesis与deinotes的区别不是仅仅语词或术语层面的,而是实践智慧本身就具有道德属性,或者确切地说实践智慧所寻找的手段本身也是符合道德诉求的,而不是简单的有效手段。所以亚里士多德才会说,实践智慧并不是deinotes这种能力,而是通过德性品格的帮助而建立在这种能力之上的东西(1144a27-30)。Deinotes可以为好的目的或者坏的目的服务,它是中性的。而实践智慧则与德性品格联系在一起,凭借实践智慧所做的行为也是高尚和正义的。

到此,对于思虑可以在某种意义上影响目的,我完成了基本论证。但这个观点可能会遭到休谟主义者和理智主义者的双重批评:在我的这个模型中,其实并不是思虑活动直接影响思虑所对应的目的,而是通过在外界放置了一个正当目的下所进行的正确的思虑活动(这个思虑活动对稳固的道德品性的养成做出了关键的贡献)而根本上改变了设置目的的那个欲望灵魂的状态。

当然这个批评是合理的,但我的解决方案具有以下优势。首先,它展示了一个传统休谟主义者未曾考察的道德情况,这种情况既不会损害T1等经典文本中对于思虑寻求手段而欲望设定目的的根本区分,从而很好地保留并补充了休谟主义者们的基本立场。但同时,这里又为理智论者开辟了思虑发挥决定性作用的解释空间。即,在正当目的下的思虑活动对于建立稳固的德性状态至关重要。只有稳固的德性状态完善确立之后,才能保证道德主体所设定的目的是正当的。

其次,我的解释把理性思虑能力的线性发展与德性的获得看作是在道德养成的过程中互补的。德性学习者的思虑能力本身处于一个发展状态,思虑能力越成熟的对其获得稳定的德性状态贡献也越大。随着稳定的德性状态形成,这种思虑能力也发展成为拥有实践智慧者的成熟的思虑能力。在这个线性发展过程中,思虑本身虽然不以目的为对象,但很好地确立起了能够设定正确目的的状态。而这一点是休谟主义者所忽视或者否定的12○。

总之,在道德养成过程中,理性思虑虽然一直在某种学习德性的欲望所设置的目的下活动,但到了道德学习趋于成熟之时,理性思虑活动对于稳固和加强确立德性状态有着明显的甚至是不可或缺的贡献。在完善的道德状态完全获得之时,理性思虑也同时获得了其理智德性——实践智慧。虽然这里的实践智慧还是在为道德德性所设定的目的寻找手段,但总是在寻找道德层面正确的手段,而非一般层面的有效手段。我的工作很好地解释了这种成熟的实践智慧是如何发展形成的。实践智慧的发展过程对于确立道德德性又起着积极的推动作用,这样也就解释了为什么此二者在亚里士多德系统中是相辅相成、不可分离的,它们在功能上结合互补其实是从道德养成过程中就开始的一个持续的过程。

[注 释]

①强版本见Allan 1953;弱版本见 Irwin 1975;Cooper 1975;Sorabji 1980;Wiggins 1980等。

②当时少数的例外是Fortenbaugh 1964,Aubenque 1965.一个既反理智主义又不同意休谟式的解读认为目的的把握是体现在 nous中的归纳活动,见 Tuozzo 1991,194.

③如未加说明,本文引用的所有《尼各马可伦理学》的希腊文来自Bywater的牛津本,而译文都是自己的。在下文中使用EN指《尼克马可伦理学》,EE指《优台膜伦理学》

④相关争论见Pearson2012,171-197.

⑤这其实是一种非常传统的读法。从阿奎那开始,后来有Gauthier&Jolif 1970,ii 577;Bostock 2000,85.

⑥这种读法的支持者有Walter 1874,470-472;Bernet 1900,277;Aubenque 1965,42-49;Bodeüs2004,146-147;Moss 2014,230.Natalie(2014,p.194)虽然认同实践智慧在一定程度上能够影响目的,但这里的文本解读仍然支持是理解手段而非目的。

⑦ Irwin 1975,571;Sorabji 1980,202;Wiggins 1980,224等。

⑧还有另一种反休谟主义解读方式认为目的可以由实践nous确立,而不一定是欲望。见Cooper 1975,Reeve 1992等。由于此种观点与这里讨论的思虑无关,故此不做详细介绍。对此问题的个人立场与Moss相同,即Nous并不能够设定目的。但具体论证则不同Moss从德性品格角度的切入,而会从nous的功能本身(即把握前提,而非设定前提)进行论证。

⑨Nussbaum,1986,162甚至认为幸福都可以成为思虑的目标。她说“does not hold that ultimate ends cannot be the objects of rational deliberation.”这里显然和EN III 3的说法是完全相悖的。

⑩Moss(2014,p.239):“Thus it obeys reason in the much more substantive way that someone obeys another when she says‘I want F things,but I don’t know if I want x or y or z;therefore I willdefertothecounselofmywiseparent,friend,or teacher.’”对比 Zeller 1897(1962),p. 188。

11○习惯化过程是个理智反思过程还是机械反复的过程,也是较有争议的话题。目前理智反思论占据主流,代表有Burnyeat1980和Sherman1989,而机械论者目前只有Curzer2002为代表。本人也持理智反思的观点,但在本文并没有将此直接作为默认前提而接纳。

12○Moss(2012,ch.8)认为道德养成的习惯化过程是一个有认知性层面(如感官)参与其中的,但这个认知性要素还不是一个理智认知的层面。

[1]Allan,D.J.(1953).Aristotle’s account of the origin of moral principles.Actes du XIeme Congres Internationnale de Philosophie,12,120-127.

[2]Aubenque,P.(1962).La prudence chez Aristote.Paris:PUF.

[3]Aubenque,P.(1965).La prudence aristotélicienne porte-t-elle sur la fin ou sur les moyens?Revue des?tudes Grecques Année,Volume 78,40-51.

[4]Bodéüs,R.(2004).Aristote,?thique deNicomaque.Paris:Flammarion.

[5]Bostock,D.(2000).Aristotle’s ethics. Oxford:OUP.

[6]Burnet,J.(1900).EthicsofAristo tle. London:Methuen.

[7]Bywater,L.(Ed.).(1894).Aristotelis:Ethica nicomachea.New York:OUP.

[8]Cooper,J.(1975).Reason and human good in Aristotle.Harverd:Harvard Press.

[9]Corcilius,K.(2008).Praktische SyllogismenbeiAristoteles.ArchivfürGeschichteder Philosophie,90(3),247-297.

[10]Curzer,H.J.(2002).Aristotle's Painful Path to Virtue.Journal of the History of Philosophy,40(2),141-162.

[11]Fortenbaugh,W.W.(1964).Aristotle's Conception of Moral Virtue and Its Perceptive Role.Transactions and Proceedings of the American Philological Association,Vol.95,77-87.

[12]Fortenbaugh,W.W.(1965).ta pros to telos and Syllogistic Vocabulary in Aristotle’s Ethics.Phronesis,X,191-201.

[13]Gauthier,R.A.& Jolif,J.Y.(1958). Aristote:L Ethique a Nicomaque,2Bde.Louvain.

[14]Irwin,T.(1975).Aristotle on Reason,Desire,and Virtue.Journal of Philosophy,72,567-78.

[15]Moss,J.(2011).“Virtue Makes the Goal Right”:Virtue and Phronesis in Aristotle’s Ethics.Phronesis,56,204-261.

[16]Moss,J.(2012).Aristotle on the Apparent Good:Perception,Phantasia,Thought,and Desire.Oxford University Press.

[17]Moss,J.(2014).Was Aristotle a Humean? In R.Polansky(Ed.),The Cambridge Companion to Aristotle’s Ethics.Cambridge:CUP.pp 221-241

[18]Natalie,C.(2014).The Book on Wisdom, InR.Polansky (Ed.),The Cambridge Companion to Aristotle’s Ethics.Cambridge:CUP.pp 180-202

[19]Nussbaum,M.(1986).The Fragility of Goodness,Cambridge:CUP.

[20]Pearson,G.(2012).Aristotle on Desire. Cambridge:CUP.

[21]Price,A.(2011).Aristotle on the Ends of Deliberation.In Pakaluk,M& Pearson,G.(Eds.),Moral Psychology and Human Action in Aristotle.Oxford:OUP.pp 135-158.

[22]Pakaluk,M& Pearson,G.(Eds.).2011Moral Psychology and Human Action in Aristotle.Oxford:OUP

[23]Sherman,N.(1989).The Fabric of Character:Aristotle’s Theory of Virtue.Oxford:OUP.

[24]Sorabji,R.(1973).Aristotle on the RoLe of Intellect in Virtue.In Rorty,A.(Ed.)(1980).Essays on Aristotle’s ethics,California:University of California Press.

[25]Thomas Aquinas(1964).Commentary On The Nicomachean Ethics(C.I.Litzinger&O.P.Chicago Trans.).Henry Regnery Company.

[26]Tuozzo,T.(1991).Aristotelian Deliberation Is Not of Ends.In Anton&Preus(Eds.).Essays in Ancient Greek Philosophy IV:Aristotle’s EthicsAlbany:State University of New York Press,pp.193-213.

[27]Walter,J.(1874).Die Lehre von der praktischen Vernunft in der grieschischen Philosophie.Jena:Mauke.

[28]Wiggins,D.(1975/6).Delibration and Practical Reason.In A.Rorty (Ed.).(1980).pp 221-240.

[29]Zeller,E.(1897).Aristotle and the Earlier Peripatetics.London:Longmans,Green.

田 洁,山东大学哲学与社会发展学院副研究员,哲学博士。