坎坷求学路

汪瀰口述 余其敏撰文

坎坷求学路

汪瀰口述 余其敏撰文

这是汪瀰的故事,我像狗惦记灶台上的骨头一样觊觎很久了,多次警告他如果再不动笔我就越俎代庖了。其实我心里知道,我可能写不好,毕竟缺乏真实感受。尽管如此我仍然执着地诉诸笔端,因为故事太感人,求学太不易。之所以用第一人称,是因为习惯并喜欢。另外,在本科生多如狗,研究生满地走的今天,考学一事了无生趣,但是我要讲述的故事发生在1978~1982年,那时候高考升学率只有百分之三,研究生录取更是千里挑一,考学事件之于个人,其决定之重大,过程之艰辛,意义之深远,自然不言而喻。

我1955年生于重庆,16岁初中毕业便迫不及待地插队落户到丰都,心想早去早回,第二年转插到湖南资兴县,投奔我在那里劳动改造的右派母亲,19岁招工进入鲤鱼江磷肥厂拉板车,23岁参加1978年高考,高分落榜,24岁再战,考入四川大学哲学系,27岁大学三年级时考取南开大学研究生。寥寥数语就是我三分之一人生,太可怕了!全景式的长镜头之后让我聚焦这期间发生的几件“大事”。

当时我在工厂的日常生活是这样的:上班,日复一日拖板车,把矿石从露天堆积场运到高炉车间,可怜我那瘦弱的小身板,一车半吨重的矿石令我不堪重负,腰伤至今苦不堪言。好容易熬到下班,洗去一身的灰尘,精神空虚的我拎着一个小口袋四处找人打扑克。记不清什么规矩了,反正八九副扑克一起打,洗牌、摸牌、理牌得啰嗦半天,我们自嘲说今天把牌拎回家理好后第二天来打,然后再拎回去。那时我以为,我们这类人,一辈子可能就只能这样日复一日地度过了。

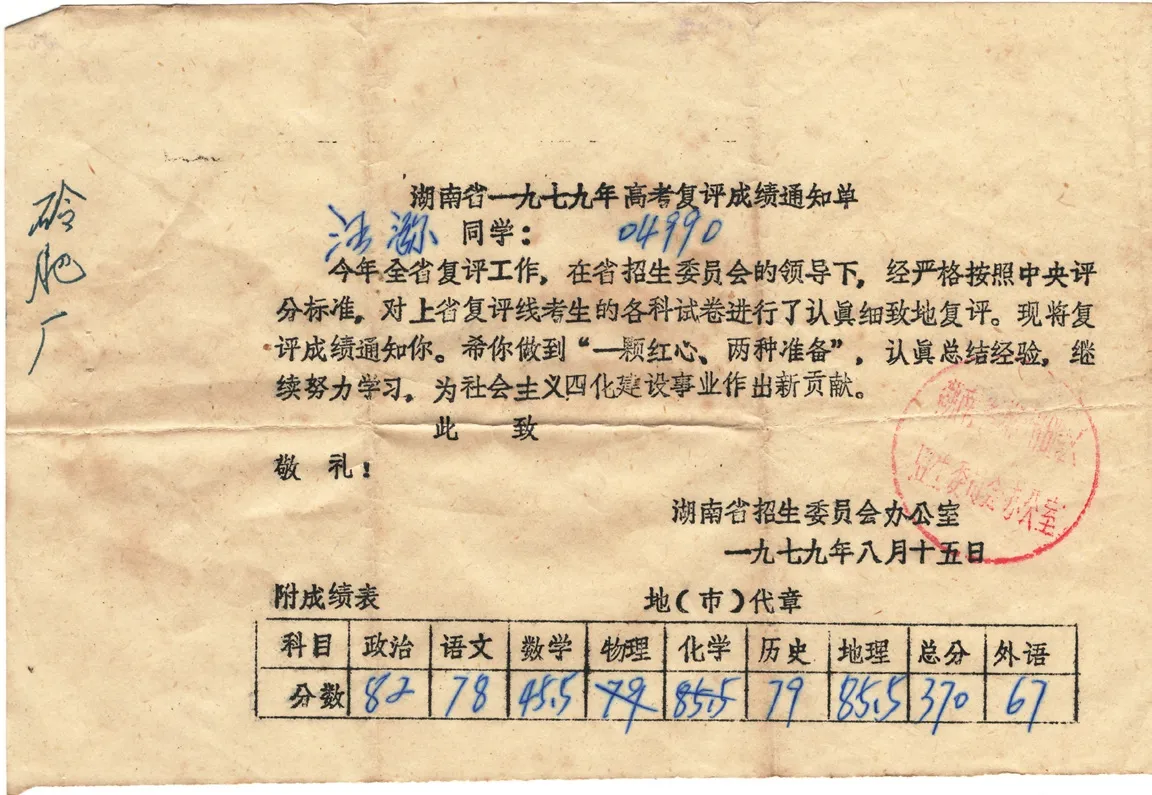

下乡时苦中作乐

高考复评成绩通知单

大学入学留影

这样的日子让我感到绝望,不知哪天才是头。时间来到了1977年,中断十年的高考恢复了,我像是落水者抓住了救命稻草,打了鸡血似的四处寻找学习资料,复习迎考。那套著名的“数理化自学丛书”数学部分的9册图书,其封皮几乎都被我翻烂了。父母都是不得志的知识分子,自然万分支持,与我同龄的几个表兄弟也是摩拳擦掌,跃跃欲试,我们比学赶帮,争先恐后,期间我还专程回四川,请大伯补习语文、幺爸补习数学、姨妈补习地理。但是女朋友不乐意了,不仅不支持,还冷嘲热讽。我孤注一掷,不管不顾,视而不见,置若罔闻。但是决心易下践行艰难,一个“文革”时期的初中生(准确说只有小学水平)混在老三届高中生和应届高中生中同场竞技,劣势可想而知。我也是拼了,我必须抓住时代给我的这个改变命运的机会。每天下班后拖着疲惫不堪的身躯伏案自学,实在困了小睡一觉,闹钟一响马上翻身起床,挑灯夜战,直到天明。还好我有过人的记忆力!帮了大忙。个中辛苦,冷暖自知。半年之后我仓促上阵参加1978年高考,竟取得390分的高分,全县文科第一,放了个大卫星!当时的高考制度是全国统考各省划线,这个成绩当年在湖南报考北京大学哲学系是没有问题的,但最后结果是:我落榜了!也许是受我母亲的右派问题尚未彻底解决的影响。我就像是一只可怜的青蛙,刚从井底爬到井沿张望了一下又被一脚踹下去,我不知道我是怎样走出失败阴影的,如果不是内心强大到令我自己吃惊,我是绝对没有勇气从头再来一次的。我顶着各方压力继续复习,准备参加1979年高考,尽管仍然有可能因为母亲的右派问题再次落榜,但是当时全国性的拨乱反正摧枯拉朽,春回大地万象更新,我相信春风也一定会拂过我们家!果然,1979年春天,我母亲终于收到了平反其“右派分子”身份的正式函件。但是命运再次跟我开了一个天大的玩笑:我的历史成绩在“地区初评”时被少统计了30分,后来经“省上复评”改正时我已错过报考顶级大学的机会,最终被四川大学哲学系录取:据说全系总分第一、英语第一。

说起英语,我能考出67分的“高分”简直就是“奇迹”。1978年高考英语不计入总分,1979年计10%。当年高考英语考场门庭冷落车马稀,大部分考生放弃,即便去了也是将选择题胡乱一勾撞撞大运,能得几分算几分,聊胜于无。我所在的那个考场半小时后空空如也,只剩我和一个监考的老师。究其原因,“文革”期间中学基本不开设英语课,勉强开的也就是用方言发音教两句类似“Long live chairman Mao.I love TIAN AN MEN in Peking.”但是我父亲一直偷偷通过收听“敌台”美国之音自学英语,我有时也跟着“偷听”。为了高考,我没命地背单词,我母亲托她在北京大学的同学寄来北京大学西语系编的《大学英语》教材,外加薄冰的《英语语法手册》,我死记硬背,囫囵吞枣。但是这种学习方式亦有后患,它使得我至今仍然是“哑巴”英语,尽管能通过任何英语笔试。

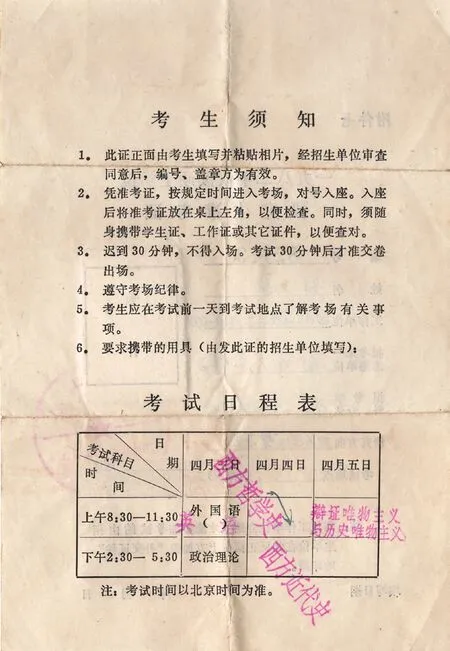

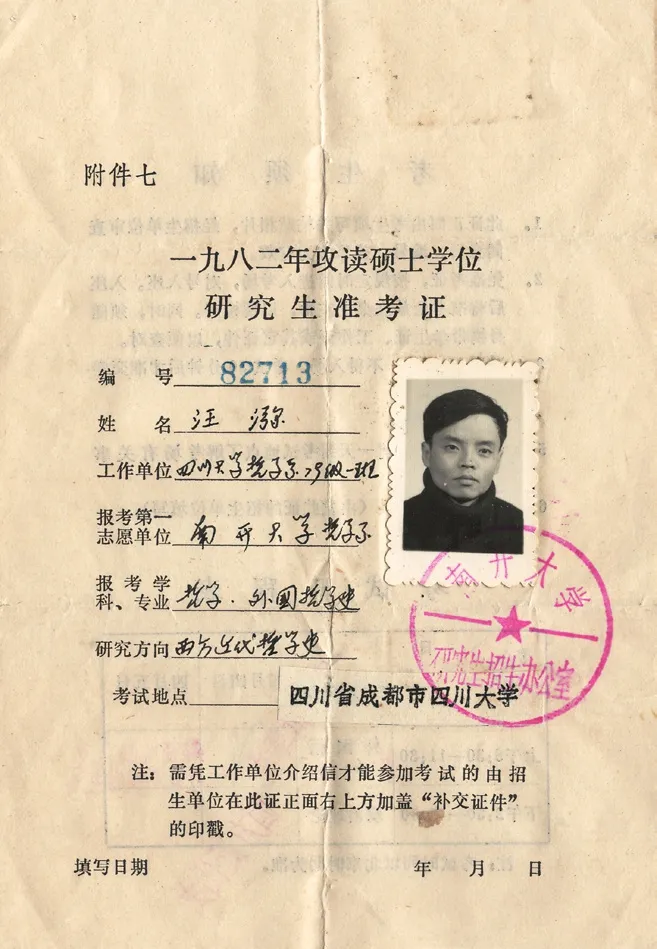

跌跌撞撞我进了大学,成为大龄天之骄子。大三时我毅然决定提前考研究生,我各科全优的成绩帮了我,符合提前考研的全部学业条件。于是我花了整整一个寒假的时间准备,春节都蛰伏在图书馆,备战备荒,打算报考南开大学哲学系近代西方哲学史硕士研究生,投身冒从虎先生麾下。三年的哲学学习让我对中外哲学有了一些肤浅了解,认定中国无哲学,哲学的精髓在西方在德国,所以选择西方哲学史专业。至于选择南开大学,主要是因为它只考五门功课,而其他大学都要考六门,我只有三个月的准备时间,来不及。

这个决定再次把我逼到人生的死角,除了奋力突围别无他法。当时各大学的哲学系(特别是北京大学和复旦大学)会集了那个时代的学生精英,是追求真理和自由的风口浪尖,是时代思想的聚焦点,但凡哲学系举办的讲座都座无虚席,大学生如果不知道存在主义不知道萨特不能说出几个哲学热词是要被人笑话的,忧国忧民去上课、愤世嫉俗去吃饭的哲学型男是女生的偶像。我虽然不在此列,但是风言风语也把我这个不喜欢抛头露面的人推进大众视野,饱受“他人的目光”的鞭笞。置之死地而后生,我再次硬着头皮复习迎考。那是1982年,考研是一件天大的事,研究生是人之翘楚,求而难得。报名之后,周遭弥漫羡慕嫉妒恨,当时除了家人,可以说没有人祝福我,巴不得我铩羽而归。人性的弱点嘛,可以理解。

1982年南开大学哲学系硕士研究生考试共5门,除统考的政治理论和外语外,还有专业基础课“辩证唯物主义与历史唯物主义”和“西方近代史”,以及专业课“西方哲学史”。我记得,世界近代史就四道论述题,各25分;西方哲学史仅三道论述题,分别为30、30、40分,冒老师手写出题。这样的分值安排,只要有一道题不会就别想及格了,而当时的硬性规定是必须三个60分:外语60分专业课60分五科平均60分。第二天上午进行的专业课西方哲学史考试便给了我一个当头棒喝,打开考卷,下面这道题让我脑子一片空白,心想彻底完了:试论笛卡尔与霍尔巴赫在认识论上的根本分歧。帮帮忙,笛卡尔的认识论的基本观点没有问题,但霍尔巴赫的认识论,任何教科书都没有专门论述,授课老师也没有专门讲过!怎么论述二者的“根本分歧”呢?先易后难,先做会做的两道题吧。在我从容地做第二道题的时候,突然灵光乍现:笛卡尔是西方近代哲学史上典型的二元论者和唯理论者,而霍尔巴赫则是这个时期典型的形而上学唯物主义者,尽管我不清楚霍尔巴赫的认识论究竟有些什么具体观点,但其总的观点一定符合形而上学唯物主义认识论的一般特征!于是,二元论加唯理论(笛卡尔)与一般形而上学唯物主义在认识主体、认识客体和认识过程等方面的“分歧”便在笔下倾泻而出!

研究生准考证(反面)

研究生准考证

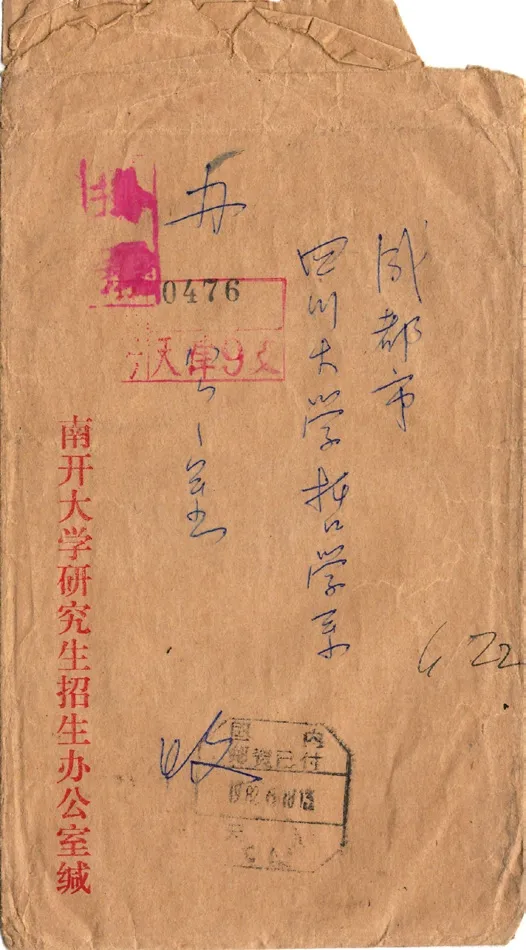

研究生录取通知书信封

南开大学西方哲学81、82级留影

向来运气不好的我竟然也有好事成双的时候。下午考西方近代史时拦路虎幽灵再现,冒老师出的题中有一道是这样的:试论法国革命对德国哲学的影响。天啦,我接触的所有教材、文献、资料都没有这样的视角!怎么办?但是人生不可能总是败走麦城,两次高考已经够折磨我的了。谢天谢地,霉运尽散,灵光再次乍现,我突然记起,在讲述德国古典哲学产生的历史背景时,授课老师好像讲过马克思的一句话:应该把康德哲学合理地看成是“法国革命的德国理论”;又好像是《黑格尔传》里有这样一句话:拿破仑是骑在白马上的“绝对精神”!我大喜过望,于是就凭着这两句话,没有具体的史实,全凭天马行空高屋建瓴的抽象,我海阔天空地论述了法国革命,特别是其理论先导启蒙运动对从康德到黑格尔等德国古典哲学家的积极的正面的影响!

灵光乍现是上帝赐予聪明人的礼物,在正确的时间、正确的地点、正确的事件上接住了,你就会成为人生的幸运儿。入学后师母有一次悄悄告诉我,我是南开大学哲学系1982年研究生考试的状元!

这两道题是冒老师给有可能成为他门生的人的下马威,这种没有标准答案的高水平考题昭显了他的学术水平,能成为他的学生我三生有幸!

就这样,一个瑕疵学生摇身一变成为四川大学的骄傲,毕竟我大学只读了三年,毕竟我考取了南开大学的研究生(冒老师那一年只招两名学生,另一位来自胜利油田),而当年四川大学哲学系78级整整百名学生,仅一人考取研究生,去了中山大学。脱离四川大学的窘境,我开始了此生最重要也是最愉快的学习。戴着南开大学的黄色校徽,在自由的学术氛围中,在名师的指导下,同门师兄弟砥砺前行,高歌猛进,指点江山,舍我其谁!

回望来路,心生感慨。求学不易,求学有幸。三十多年就这样过去了,真正弹指一挥间,我已然两鬓染霜,岁月在带走我繁枝茂叶的同时,也在枝头留下了沉甸甸的果实。作为出版人,我有幸亲历了中国出版的黄金三十年,结识了一批这个时代中外最优秀的学者,编辑出版了一批有现实意义和历史意义的图书,也算此生无憾吧。(责任编辑/文风 设计/毛豆)