对一棵树说话

文/秦羽墨

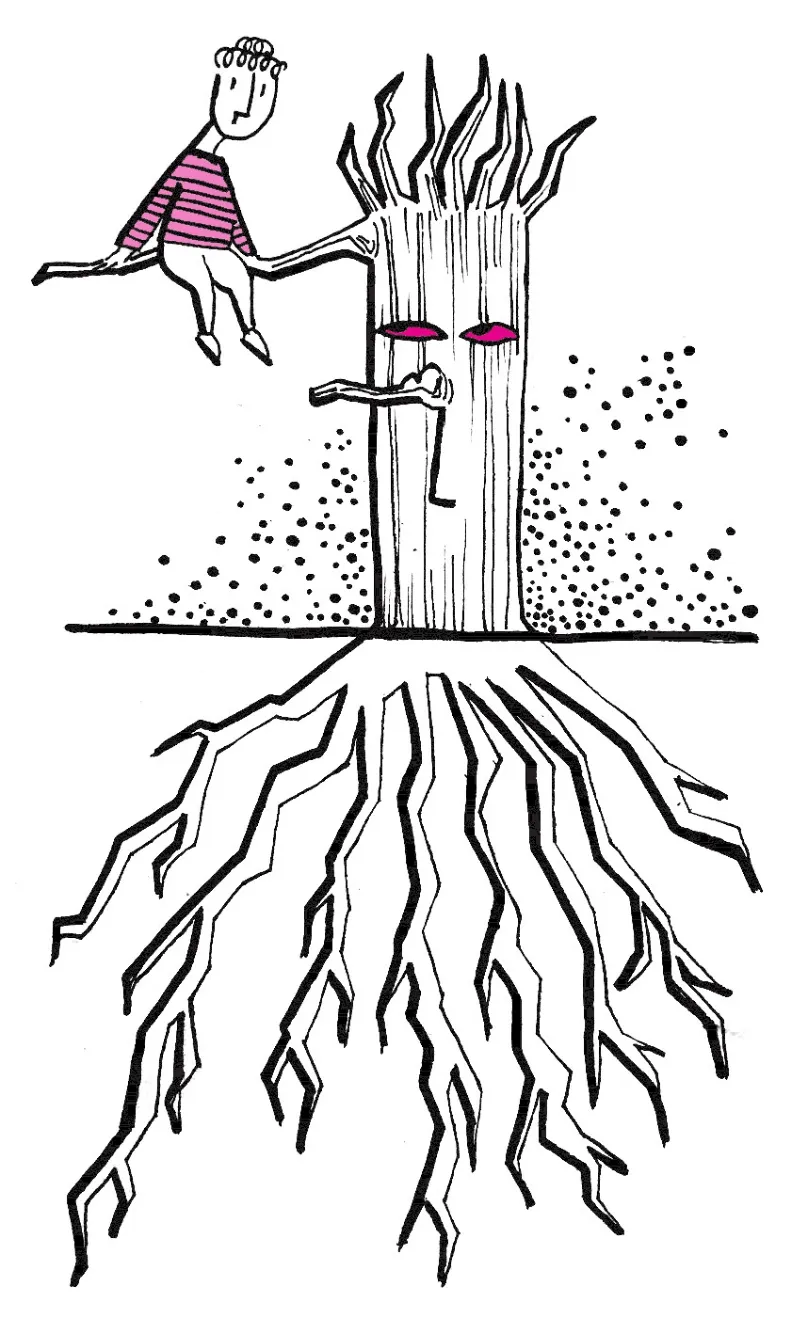

对一棵树说话

文/秦羽墨

责任编辑:吴新宇

我的桑树兄弟没了。

屋后有人要修屋,那棵桑树虽不在他的地界,却很妨碍干活。母亲说,没必要为一棵树为难邻居。我当时心里“咯噔”一声响。

唉,我连你最后一面都没见着。我回去时你已经全身干枯。

你是我亲手种的。记得那年我才九岁。这些年,我们家附近的树因为这样那样的原因,或老,或死,或砍,迅速减少,只有你始终守着这个家,在我出门在外的日子里不离不弃,不嫌弃这个家的贫瘠和荒凉,可谓劳苦功高。

20年了,你从一根不起眼的筷子大小的小木棍,长得比房子还高,比我的腿还粗。小时候,每次看到书上和电视里说“20年后”,就觉得很不真实,小说家就爱夸大其词、胡说八道。没想到今天,我竟然也用到这个词。时间赋予我使用它的权利。时间过得真是快,一眨眼,你就陪了我们这么多年。

山里出生的孩子,上世纪80年代,不论男女都会养春蚕。那是一种成长游戏。吐丝、成蛹、化蝶、下卵、孵化,日子漫长而快乐。上课、玩游戏,哪怕跟父母下地干活,都舍不得让蚕离身,谁都不觉得麻烦。养得多就卖给别人,换取文具和糖果。蚕是“前辈”传下来的——他们长大了传给我们,我们长大了就传给后来的孩子。养蚕就像打陀螺、滚铁环,一代代继承。这种继承鲜活有力。

我们村只后山有两棵桑树,而且瘦弱不堪,叶子也不丰满,稀稀拉拉,无法供应足够的桑叶。不像隔壁村的桑树,枝繁叶茂,格外肥大。苦于原料不够,每年都有不少蚕饿死,我们不得不经常冒险去隔壁村偷。那个村养了很多狗,它们每次都追着我们赶,全都像凶神恶煞。我身体的一个地方至今还存留着一条狗的牙印。

我决定从隔壁村偷一枝回来插。我们村的那两棵树,基因不好,一看就是长不成大树的。

当时你可怜兮兮,真只有筷子大小。你离开母亲,初来乍到,不知是否会水土不服,能否独自生存下来。我们家后面有几块巨石,石头之间有一个土槽,那里的泥土厚而肥沃。我把你安置在那,离大路不过两步之遥。我多希望你快快长大,隔三差五就去看看,有两次还忍不住将你拔出来,看看有没有生出根。这个举动险些把你害死。母亲当时骂我太性急。尽管是晚春,早已过了扦插的最佳时节,你还是长大了,并顽强地度过了第一个冬天。冬天一过,你就芽包突起,春天里最早发芽。你好像看穿了我的心思,比我还急。三年以后,你才有了一棵树的雏形,枝叶招展起来;可等你真正像个大男人,树干壮硕时,我已经过了养蚕的年龄。

你长大了,我也长大了,最初的愿望成了空头诺言。但你成了我成长的象征。从此,我彻底把你当成兄弟看待。

我们家在村口,太招人耳目,你的叶质又好。每年的养蚕季节,孩子们都来找你帮忙,把你的叶子摘去一半。你来我往,络绎不绝,屋后的那条路都被踩陷了。看见他们,我就像看见了原来的自己。我在心里对你说:“兄弟,你就忍了吧,把他们当成我。”但我心里还是有点担心,你还不够强壮。直到你彻底长成一棵大树我才放了心。你的肩膀已经足够承担两个成年人的重量,我爬上去试过。

七年前,你开始结桑葚了。桑葚好大,跟五月泡一样。孩子们太贪嘴,为了摘到顶上的桑葚,爬得太高,压断了一条主干。为此,我还发脾气吓唬他们说:“不爱惜树,就再也不准你们来了!”他们都吓住了,从此对你毕恭毕敬。好在,你的伤疤恢复得很好。兄弟,我们真像。真的,你跟我一样倔强,再疼都不喊出来,不让别人听笑话。

后来,村里的孩子都不养蚕了,没人再来要桑叶,就连桑葚都很少来摘。他们现在玩的东西多了,嫌麻烦了!记得我们那时,就连上课都带着蚕,哪怕被老师罚站,也一刻不离带在身边照顾。不知他们现在都玩些啥。

有好几年,你就寂寞地长着,没人来采叶子。到了秋天桑叶落满一地,看着好生奇怪。那时,我们家门前的树大多还在,我没太注意到你内心的孤独。

桑葚兀自长着,无人来摘。有一天母亲闲来无事去弄了一大捧。她兴奋地给我打电话说 :“没想到这棵树上的桑葚这么好吃,好多年没吃过这么好吃的桑葚了。当初我好像还不同意你种来着。”她还说 :“其实,我小时候也养过蚕的。不知道为啥,现在村里的孩子都不养了……”我知道她这是想儿子了,想我了。我跟她说 :“妈,想我的时候就打电话。”她说电话贵呢。我又说:“那你就看看那棵桑树,把它当成我好了。”她就不说话,沉默半天,不知是看你去了,还是在一旁偷偷流泪……

每次离开家的时候,我都要对你说一番话 :“兄弟,我走了,我不在的日子全靠你替我守着这个家,陪着咱妈。我告诉她了,让她把你当成我……”

如今,我走的时候再跟谁去说这些话?

这个家从来没有大富大贵以显示你的身份。落寞荒凉成这样,是我的不对。即便如此,你也从未嫌弃,每年都生机勃勃,身板越发粗壮,不像陈六家门前的那棵桃树,几年不管就半死不活,等主人一回来,又红光满面,活灵活现的,一点骨气都没有。

我现在真后悔,后悔为赚点可怜的钱,忙些毫无意义的工作,而没来得及看你最后一眼。这实在是我的不对,我太对不住你了。

自从我的户口离开村庄,村里人急不可耐地要消灭我的一切痕迹。我的田,我的地,我留在村里的一些还可以用的东西,都被他们步步蚕食、瓜分掉。现在村里的一切都没我的份。在他们看来,又少了一个人和他们争夺。就连我走过的路,也被彻底改造,我几乎认不出来了;我说过的话,更没人记得;我本想寄托于你,没想到,如今就连你都被砍掉了。

兄弟,你不在了,以后谁替我守这个家呢……

写 法 探 讨

我们见过的树,多啦。我们种过的树,也不少吧。我小时候在乡下就种过不少的树:桃树、杉树、柳树,还种竹子。但对一棵自己种的树怀着如许深情,是不多见的。

打头一句 :“我的桑树兄弟没了。”既深情,又悲凉,唯其深情,才更悲凉。青年作家秦羽墨为什么会对自己种的一棵桑树称兄道弟呢?他说了三个原因。

第一个原因是“你是我亲手种的。记得那年我才九岁”。童年时候,自己亲手种植的一棵树,带给自己快乐,陪伴着自己成长,当然是有感情的。但正如前面所说,这是一般小朋友都做过的,没有什么特别之处。

第二个原因是,“你始终守着这个家,在我出门在外的日子里不离不弃,不嫌弃这个家的贫瘠和荒凉,可谓劳苦功高”。桑树长出的叶子供“我们”养蚕,桑树结出的果实解“我们”的嘴馋;更为重要的是,随着社会的发展变化,后面的孩子们不养蚕了,不采桑葚吃了,“你就寂寞地长着”,没有人注意“你内心的孤独”,可桑树依然坚守着自己的位置,守着这个家,“不离不弃”。

这里,作者把对桑树的人格化深入了一层。如果说第一个原因是自然的人格化,是一种陪伴关系,那第二个原因则是一种对等的人格化,“我”离开了家,“你”却替我守着。

第三个原因则更为具体,由替“我”守家进而替“我”陪伴母亲——“每次离开家的时候,我都要对你说一番话 :‘兄弟,我走了,我不在的日子全靠你替我守着这个家,陪着咱妈。我告诉她了,让她把你当成我……’”能代自己陪伴孤独的老母亲的人,不是兄弟,还有谁呢!

到了第三个原因,桑树的人格化进一步升华,它替“我”代行儿子之职。正因为“我”赋予桑树的每一个使命,它都不折不扣地完成了,所以,当它因故被砍掉时,作者才陷入难以言喻的悲伤 :“唉,我连你最后一面都没见着。我回去时你已经全身干枯。”

抒情类的文字,最忌空洞、突兀。那样的话,呼天抢地都无法感染人。像秦羽墨这样,用生动细腻的笔调、逐级深入的结构,来表达自己对一棵桑树亲如兄弟的情感,写得越节制,就越令人动容。

(吴昕孺)