中外优秀女排队员接飘球技术的运动学诊断研究

马明兵,杜邦胜

(1.广东职业技术学院,广东 佛山 528041;2.湖北师范大学 体育学院,湖北 黄石 435000)

中外优秀女排队员接飘球技术的运动学诊断研究

马明兵,杜邦胜

(1.广东职业技术学院,广东 佛山 528041;2.湖北师范大学 体育学院,湖北 黄石 435000)

对6名中外优秀女排运动员接跳飘球技术动作的三维运动学诊断,结果表明:在发球队员击球前,接发球队员两脚时常处于微动状态,躯干保持适度放松;在发球队员击球时,接发球队员脚步停止微动,注视发球队员击球动作,精神高度集中;当发球队员完成击球动作后,接发球队员迅速作出脚步移动,并完成击球前的对正来球动作;击球瞬间,通过下肢蹬伸带动上肢协调用力,击球点在体前略高于身体重心,重心起伏小。我国女排队员接跳飘球时常出现单靠手臂抬升用力、击球时重心“后移”、重心起伏较大等现象。

接飘球;技术;运动学;诊断;研究;中外女排

中国女排“快速多变、多点进攻”的一攻战术体系对接发球到位率的依赖性很高。新一届中国女排一直存在一传不稳定、到位率较低,制约了中国女排战术进攻效率,也影响了中国女排的战绩。虽然影响一传到位率的因素很多,但正确的技术动作应是影响其效果的前提和基础。换句话说,没有规范正确的技术动作,良好的技术能力很难形成。本研究选取了2010年世界女排大奖赛上接发球到位率较高的6名中外运动员到位的接发球技术动作进行三维运动学诊断分析,以期揭示出其中蕴含的一些运动学规律,为新一届中国女排改进接飘球技术动作提供科学的运动学参数依据和合理的宏观动作特征。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究选取了2010年世界女排大奖赛上接发球到位率较高的6名中外运动员到位的接发球技术动作为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法、观察法、调查访问法

1.2.2 摄像法和三维录像DLT解析法

应用三维摄像法,即通过三台高速摄像机,在比赛现场进行实地拍摄,然后应用美国Ariel公司APAS三维动作分析系统对周苏红和张娴的接发球到位动作以及杨昊和殷茵的接发球不到位动作进行了对比分析研究。整个分析过程包括摄像、影像捕获、剪切、数字化、数据平滑(截断频率为8Hz)、显示与分析等7个主要步骤。

1.2.3数理统计法

运用SPSS 10.0 FOR WINDOWS社会科学统计软件对所得的数据进行分析统计处理, 为理论分析提供依据。

2 结果与分析

2.1 接飘球技术动作的三维运动学比较分析

从现场拍摄的录像可知,在发球队员起步抛球前,杰奎琳、木村沙子和法比习惯于两脚交换跳,让身体保持活动状态,李娟、陈丽怡和张娴习惯处于静止状态。当发球队员起步抛球准备击球时,杰奎琳、木村沙子和法比小步交换跳停止。当发球队员击球后,6名选手均根据球的运行状态,先做出脚步上的调整,然后就是身体姿位调整,从而完成接发球前的移动、判断和取位,最后完成接发球击球动作。以下将从技术动作的细节入手,对6名选手的移动接球动作过程进行三维运动学比较研究,以揭示出其中所蕴含的丰富的运动学特征。

2.1.1 中国女排主攻选手陈丽怡接跳飘球到位技术动作分析

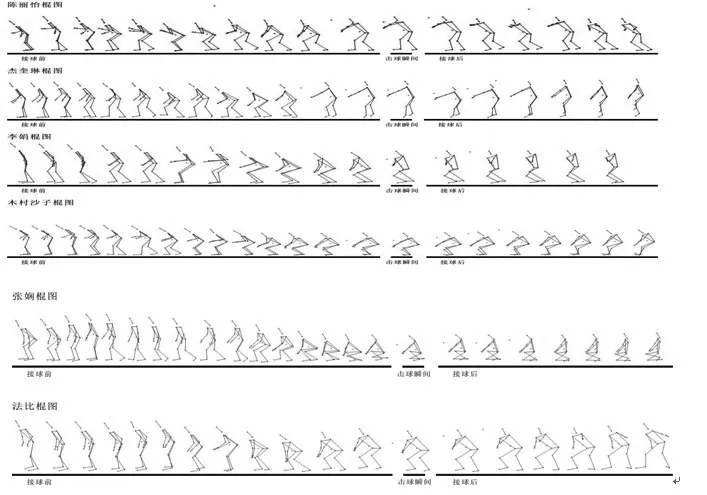

据图1和录像可知,在发球队员起步抛球前,陈丽怡习惯于保持静止放松状态,手臂自然放松置于体前两侧,两眼注视来球方向。当发球队员起步抛球时(约接球前的1.8s),陈丽怡脚步开始移动,先右脚向左前方一步,接着左脚向左前方一步,然后右脚向右后方一个小垫步,又接一个斜向右后方的小滑步,完成接发球前的脚步移动,旨在让身体对正来球。脚步移动先慢后快、步数偏多、步法较乱、不够连贯和节奏感不强。

在对正来球后开始做接发球动作,大致分向下缓冲和向上蹬伸两个阶段。在向下缓冲阶段(击球前0.44~0.16s),身体重心由0.87m降到最低点0.80m;在向上蹬伸阶段(击球前0.16s~击球后),身体重心逐步升高。上肢左右肘关节角度、上臂与躯干夹角在击球前0.40s分别达到最小值45°、65°左右和30°、35°左右,随后逐步增大至击球时的170°和100°左右。

接球用力阶段即是下肢蹬伸、重心上提,同时压腕抬臂将球垫出。据表2可知,蹬伸阶段,陈丽怡上肢左右肘关节角度分别由140°、160°增大至击球瞬间的170°左右,用力幅度分别为20°、10°左右;左右上臂与躯干的夹角分别由45°、55°增大至击球时100°左右,用力幅度分别为55°和45°。下肢关节角度的变化为:左右膝关节用力幅度分别为35°和10°左右,左右髋关节用力幅度分别为25°和10°左右,左右踝关节用力幅度分别为20°和10°左右,左侧关节角度增大幅度稍大于右侧关节角度增大幅度。据表3可知,蹬伸阶段,身体重心高度变化为0.11m,击球点在身前距离身体重心0.78m,击球部位靠近肘关节,击球瞬间击球点高度高于重心高度约0.44m。由此可见,在向下缓冲前段(击球前0.44~0.40s),陈丽怡上、下肢关节角度的变化和身体重心的高度变化趋势基本一致,在向下缓冲后段(击球前0.39~016s),上、下肢关节角度与身体重心高度呈反向变化;在向上蹬伸阶段,上下肢各关节角度和身体重心的高度均呈增大趋势。其中,上臂与躯干的夹角增大幅度较大,下肢左侧关节角度比右侧变化更为明显,击球点和身体重心偏向身体右侧。

2.1.2 中国女排主攻选手李娟接跳飘球到位技术动作分析

据图一和录像可知,在发球队员起步抛球前,李娟习惯于保持静止放松状态,手臂自然放松置于体前两侧,两眼注视来球方向。当发球队员起步抛球时(约接球前的1.9s),李娟脚步开始移动,即右脚向前一小步,接着左右脚依次向前一小步,然后接一个小幅快速地后跳步,完成接发球前的脚步移动,旨在让身体对正来球。脚步移动先慢后快、步数偏多、步法较乱和节奏感不强。

在对正来球后开始做接发球动作,大致分向下缓冲和向上蹬伸两个阶段。在向下缓冲阶段(击球前0.50~0.20s),身体重心由0.82m降到最低点0.65m;在向上蹬伸阶段(击球前0.20s~击球后),身体重心逐步升高。上肢肘关节角度、上臂与躯干夹角在击球前0.38s达最小值60°和15°左右,随后逐步增大至击球时的170°和50°左右。

接球用力阶段即是下肢蹬伸、重心上提,同时压腕抬臂将球垫出。据表2可知,蹬伸阶段,李娟上肢肘关节角度、上臂与躯干的夹角分别由130°、30°增大至击球时的170°、50°,用力幅度分别为40°和20°;下肢关节角度的变化为:左右膝关节用力幅度较小,髋关节用力幅度在30°左右,基本一致;左右踝关节用力幅度均为10°左右。据表3可知,蹬伸阶段,身体重心高度变化为0.04m,击球点在身前距离身体重心0.65m,击球部位靠近肘关节,击球瞬间击球点高度高于重心高度约0.35m。由此可见,在向下缓冲阶段,李娟下肢关节角度的变化和身体重心的高度变化趋势基本一致,上肢关节角度在下降缓冲前段呈减小趋势,后段呈增大趋势;在向上蹬伸阶段,上下肢各关节角度和身体重心的高度均呈增大趋势。其中,上臂与躯干的夹角和髋关节角度变化更为明显,其他角度变化幅度很小。

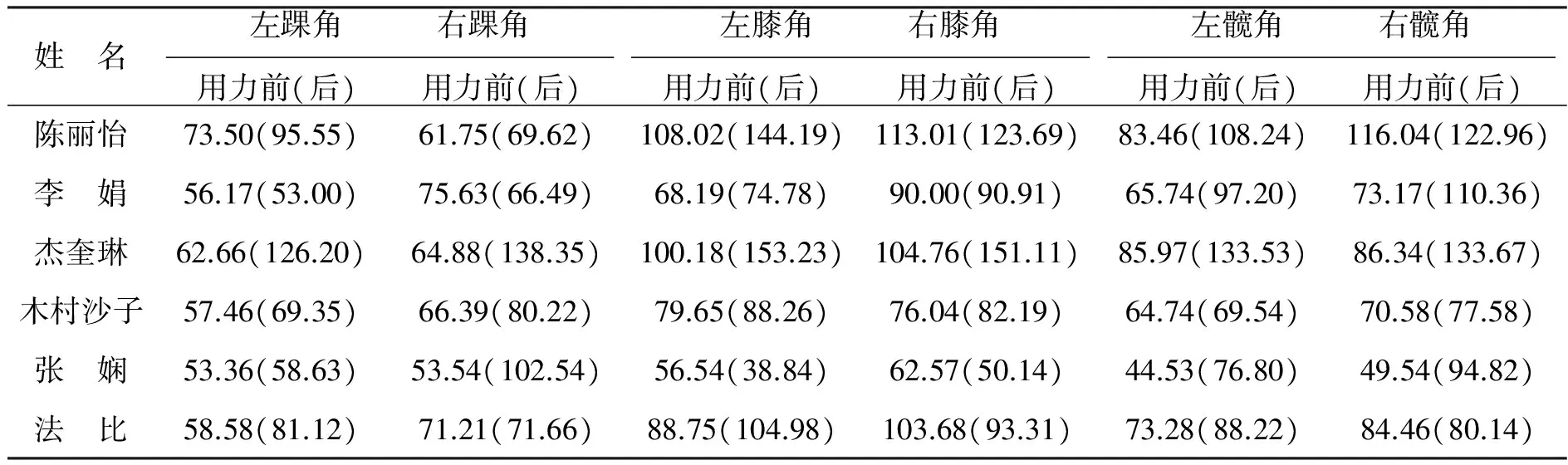

表2 陈丽怡等6人接跳飘球技术动作下肢关节角度变化情况表 单位:°

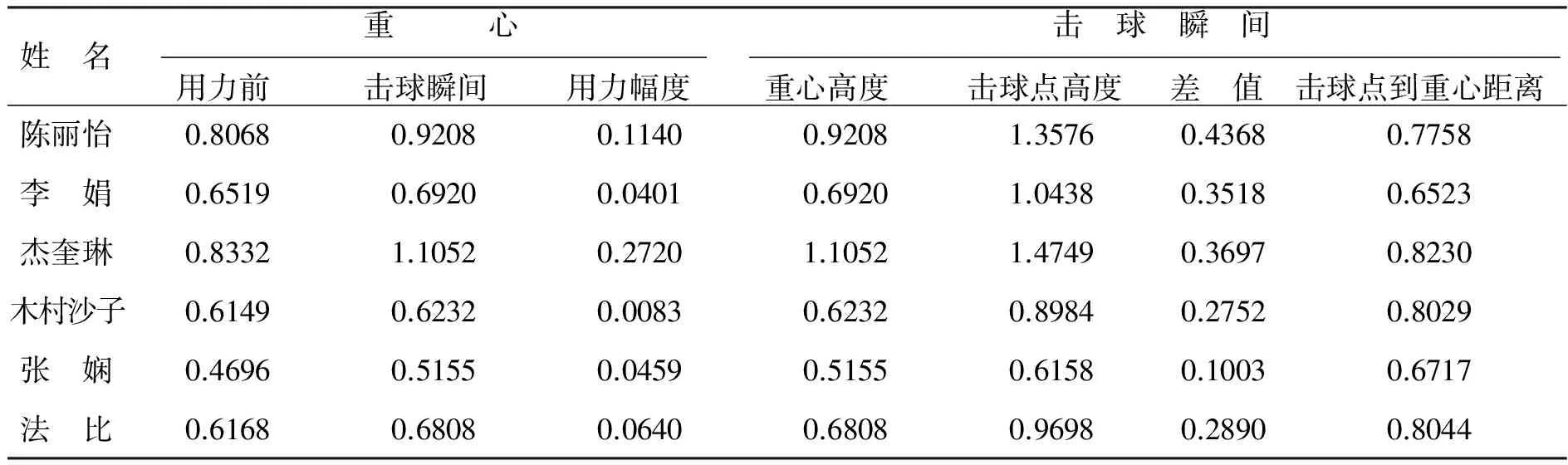

表3 陈丽怡等6人接发球技术动作重心及击球点高度情况表 单位:m

图1 陈丽怡等6人接发球过程中各主要关节角度棍图

2.1.3 巴西女排主攻选手杰奎琳接跳飘球到位技术动作分析

据图一和录像可知,在发球队员起步抛球前,杰奎琳习惯于两脚交换跳,两手臂自然放松置于体前两侧,身体保持活动状态,两眼注视来球方向。当发球队员起步抛球时,杰奎琳小步交换跳停止。当发球队员击球之后,判断来球飞向自己身体左侧时(约接球前的1.5s),杰奎琳的右脚开始向左前方移动,左脚顺势向左移动一步,然后接一个小幅快速地后跳步,完成接发球前的脚步移动,旨在让身体对正来球。脚步移动先慢后快、步数少、步法衔接好、节奏感强。

在对正来球后开始做接发球动作,大致分向下缓冲和向上蹬伸两个阶段。在向下缓冲阶段(击球前0.50~0.24s),身体重心由0.95m降到最低点0.83m;在向上蹬伸阶段(击球前0.24s~击球后),身体重心逐步升高。上肢肘关节角度、上臂与躯干夹角在击球前0.50s达最小值90°和15°左右,随后逐步增大至击球时的175°和75°左右。

杰奎琳在完成用力动作时,左右肘关节角度由150°增大至175°左右,更接近伸直状态,手臂与躯干的夹角由50°增大至75°,抬升幅度较小。下肢髋关节和膝关节角度增大幅度均为50°左右,膝关节角度变化稍大,踝关节角度变化在70°左右,重心高度提升约0.27m,击球点的高度为0.82m,击球瞬间,击球点高度比重心高度高约0.37m .

由此可见,在向下缓冲阶段,杰奎琳上肢关节角度同身体重心高度呈反向变化趋势;在向上蹬伸阶段,呈同向变化趋势。杰奎琳下肢各关节角度的变化和身体重心的高度变化趋势基本一致。蹬伸阶段,上肢各关节角度用力幅度均为25°,下肢各关节角度用力幅度均为50~60°左右,踝关节角度变化略大于膝关节和髋关节,下肢各关节角度用力幅度明显大于上肢各关节角度的用力幅度。

2.1.4 日本女排主攻选手木村沙子接跳飘球到位技术动作分析

据图一和录像可知,在发球队员起步抛球前,木村沙子习惯于两脚交换跳,手臂自然放松置于体前两侧,身体保持活动状态,两眼注视来球方向。当发球队员起步抛球时,木村沙子小步交换跳停止。当发球队员击球之后(约接球前2.0s),木村沙子的右脚开始向左脚移动一小步,紧接着左右脚依次先前一步,最后两脚同时向后接一个小幅快速地后跳步,完成接发球前的脚步移动,让身体对正来球。

在对正来球后开始做接发球动作,大致分向下缓冲和向上蹬伸两个阶段。在向下缓冲阶段(击球前0.34~0.02s),身体重心由0.78m降到最低点0.61m;在向上蹬伸阶段(击球前0.02s~击球后),身体重心逐步升高。上肢肘关节角度、上臂与躯干夹角在击球前0.34s达最小值60°和15°左右,随后逐步增大至击球时的175°和90°左右。

接球用力阶段即是下肢蹬伸、重心上提,同时压腕抬臂将球垫出。据表2可知,蹬伸阶段,木村沙子上肢各关节角度几乎没有变化,即手臂保持伸直状态,上臂与躯干夹角保持在90°左右;下肢关节角度的变化为:左右膝关节和左右髋关节用力幅度均为5°左右,左右基本平衡;左右踝关节用力幅度为10°左右,且左右基本平衡。据表3可知,蹬伸阶段,身体重心高度变化为0.01m,击球点在身前距离身体重心0.80m,击球部位在腕关节上0.15m左右,击球瞬间击球点高度高于重心高度约0.28m .由此可见,木村沙子在脚步移动过程中同步完成上下肢各关节角度的调整,在击球瞬间,整个身体和手臂处于一个稳定状态。

2.1.5 中国女排自由人张娴接跳飘球到位技术动作分析

据图一和录像可知,在裁判鸣哨前,张娴双手扶在膝关节上,身体较为放松,两脚处于静止状态;当裁判鸣哨之后(约接球前3.80s),张娴的躯干开始逐步抬起,下肢各关节角度随之逐渐增大,手臂自然放松置于体前两侧,两眼密切注视对方发球队员动作;在发球队员起步抛球前(约接球前3.00s),张娴左右脚依次后侧一步;当发球队员起步抛球时(约接球前2.10s),张娴左右脚依次向前一步,右脚前移距离明显大于左脚;当对方发球队员击球后(约接球前1.96s),张娴先向左一个小滑步,紧接着向后一个小跳步,完成对正来球动作。脚步移动过程目的性不强、步数多、步法乱、不够连贯和节奏感不强。

在对正来球后开始做接发球动作,大致分向下缓冲和向上蹬伸两个阶段。在向下缓冲阶段(击球前0.46~0.22s),身体重心由0.61m降到最低点0.47m;在向上蹬伸阶段(击球前0.22s~击球后),身体重心逐步升高。上肢左右肘关节角度、上臂与躯干夹角在击球前0.46s分别达最小值125°、140°左右和40°、50°左右,随后逐步增大至击球时的175°和75°左右。

接球用力阶段即是下肢蹬伸、重心上提,同时压腕抬臂将球垫出。据表2可知,蹬伸阶段,张娴上肢左右肘关节角度分别由160°、170°增大至击球瞬间的175°左右,用力幅度分别为15°、5°左右。左右上臂与躯干的夹角由60°左右增大至击球时75°左右,用力幅度为15°左右。下肢关节角度的变化为:左右膝关节用力幅度分别为-18°和-12°左右,左右膝关节角度在用力蹬伸时呈减小趋势;左右髋关节用力幅度分别为30°和45°左右,右髋关节用力幅度略大于左髋关节用力幅度;左右踝关节用力幅度分别为5 °和50°左右。张娴下肢各关节角度变化差异较大,主要原因在于击球瞬间,右腿膝关节跪地,左腿弯曲,身体重心前移,左右下肢运动趋势不具对称性,使得下肢关节角度变化差异性大。据表3可知,蹬伸阶段,身体重心高度变化为0.05m,击球瞬间击球点位于身前左侧距离身体重心0.67m,击球部位靠近腕关节,击球点高于重心约0.10m。综上所述,在向下缓冲前段(击球前0.46~0.22s),张娴上肢各关节角度与身体重心的高度呈反向变化,下肢关节角度与身体重心的高度呈同向变化;在向上蹬伸阶段,上肢各关节角度与身体重心的高度呈同向增大趋势,用力幅度均较小,下肢各关节角度变化差异性明显,主要是因为支撑姿势的特殊性,击球点略高于击球时的身体重心高度且位于身前左侧,基本对正来球。

2.1.6 巴西女排自由人法比接跳飘球到位技术动作分析

据图一和录像可知,在发球队员起步抛球前,法比习惯于两脚交换跳,手臂自然放松置于体前两侧,身体保持活动状态,两眼注视着来球方向。当发球队员起步抛球时,法比小步交换跳停止。当发球队员击球之后,法比判断来球飞向自己身体右侧时(约接球前的1.4s),先是左脚向左移动一小步,然后右脚向右一小步,接着一个向右后方的后滑步,完成接发球前的脚步移动,让身体对正来球。整个脚步移动先慢后快、步数少、步法连贯和节奏感强。

在对正来球后开始做接发球动作,大致分向下缓冲和向上蹬伸两个阶段。在向下缓冲阶段(击球前0.46~0.12s),身体重心由0.80m降到最低点0.62m;在向上蹬伸阶段(击球前0.12s~击球后),身体重心逐步升高。上肢肘关节角度、上臂与躯干夹角分别在击球前0.56s、0.78s达到最小值90°和10°左右,随后逐步增大至击球时的170°和75°左右。

接球用力阶段即是下肢蹬伸、重心上提,同时压腕抬臂将球垫出。据表3可知,蹬伸阶段,法比上肢肘关节角度、上臂与躯干的夹角分由165°、65°增大至击球时的175°、75°,用力幅度为10°;下肢关节角度的变化为:左右膝关节用力幅度分别为15°和-10°左右,左右髋关节用力幅度分别为15°和-10°左右,左踝关节用力幅度为20°左右,右踝关节角度几乎没有变化。表明,在击球前后因球的落点在身体右侧,法比的身体重心小幅右移,腰部和髋部跟随右移,从而使得下肢左侧角度增大,右侧角度减小或无变化。据表4可知,蹬伸阶段,身体重心高度变化为0.06m,击球时击球点在身前距离身体重心0.80m,击球部位在腕关节上0.05m左右,击球瞬间击球点高度高于重心高度约0.29m。由此可见,在向下缓冲阶段,法比上肢关节角度同身体重心高度呈反向变化,下肢关节角度同身体重心高度呈同向变化;在向上蹬伸阶段,上肢关节角度、下肢左侧关节角度与身体重心高度呈同向变化,下肢右侧关节角度与身体重心的高度呈反向变化,上下肢各关节角度用力幅度均较小。法比在击球前还通过转髋移动重心让击球点尽量保持在体前。

2.2 讨论

通过对以上6名中外优秀选手接跳飘球到位技术动作的三维运动学比较分析可知,他们的技术动作具有如下一些运动学特征:

2.2.1 接发球击球前的移动、判断和取位特征

接发球到位率较高的优秀选手杰奎琳、木村沙子和法比在发球队员起步抛球前,两脚不断小步较快交换跳,待发球队员击球瞬间,停止跳动,仔细观察球飞行的路线、轨迹和预判球的落点,然后根据分析观察的结果,迅速进行脚步调整,以做好击球前的对正来球的准备。我国选手李娟、陈丽怡和张娴在发球队员击球前习惯于保持静止放松状态,待发球队员击球后根据球飞行的特征和预判球的落点,做出了脚步调整。6名选手在接发球过程中均有脚步移动。从击球时身体对正来球数量比看,杰奎琳、木村沙子和法比的对正率明显高于李娟、陈丽怡和张娴。可见,接发球前让身体保持活动状态应该更有利于脚步快速移动和对正来球,笔者建议我国运动员以后在接发球练习时应做这一方面的尝试与探讨。从脚步调整的节奏和连贯性看,杰奎琳、木村沙子和法比的脚步移动由慢到快、动作协调连贯,节奏感强,而李娟、陈丽怡和张娴的脚步移动有时节奏感不强,连贯性不够好。

2.2.2 接发球击球前后上下肢各关节角度变化特征

杰奎琳、木村沙子和法比在完成接发球击球动作前后上下肢各关节角度变化和重心高度变化趋势同步性较好。即向下缓冲阶段,上下肢各关节角度随重心下降而减小;在向上蹬伸阶段,上下肢各关节角度随重心抬升而增大。而且,上下肢左右两侧关节角度变化存均衡性。杰奎琳和法比的上肢各关节角度用力幅度约为25°,下肢各关节角度用力幅度约为50~60°左右,踝关节角度变化略大于膝关节和髋关节,下肢各关节角度用力幅度明显大于上肢各关节角度的用力幅度。木村沙子的身体向下缓冲和向上蹬伸幅度变化很小,整个手臂在完成击球时几乎“定”在一个位置。可见,木村沙子脚步移动完成时即已做好身体对正来球和手臂击球平面调整的准备。我国选手李娟、陈丽怡和张娴在击球前后上、下肢各关节角度变化和重心高度变化的同步性不够好,身体重心还处于击球前的下降期,上肢有些关节角度已经开始增大。

2.2.1 接发球击球前后重心和击球点关系特征

据表3可知,在完成接发球击球动作的蹬伸阶段,6名中外选手的重心起伏变化特征为木村沙子最小,仅为0.008m,杰奎琳最大,为0.27m,其他均在0.04~0.10m之间。从击球前身体重心的最小值看,张娴最小,为0.47m,杰奎琳最大,为0.83m,其他均在0.60~0.80m之间。从击球瞬间的重心高度和击球点高度看,杰奎琳均最大,张娴均最小;从重心高度与击球点高度差值来看,张娴最小,为0.10m,其他5人均在0.30m左右。从击球点到重心的距离看,李娟最小,杰奎琳最大,基本都在0.65~0.80m之间。综上所述,李娟、木村沙子、张娴和法比采用较低重心接发球姿势,杰奎琳和陈丽怡采用高重心接发球姿势,笔者认为接发球高低重心姿势主要受来球弧度和习惯影响所致,在不影响身体协调用力的情况下,对接发球到位率的影响不大;从力学的角度讲,击球前后重心起伏变化较小更有利于控制反弹球的方向和落点,笔者认为变化幅度为0.10m左右为宜;从击球点和重心位置关系看,击球点略高于击球时重心高度0.20~0.30m左右,击球点与身体重心的距离为0.80m左右为宜。

3 结论与建议

3.1 结论

在发球队员起步抛球前,法比(巴)、木村沙子(日)和杰奎琳(巴)等接飘球到位率较高的运动员两脚时常处于微动状态,躯干保持适度放松,而我国运动员时常两脚处于静止状态,躯干微微前倾,手臂放松置于身前两侧。从运动学的角度讲,国外运动员的身体始终处于活动状态,肌肉兴奋性处于较高水平,更有利于下一阶段的脚步快速移动、对正来球技术动作完成,也有助于提高动作完成的实效性。

在击球瞬间,国外优秀运动员主要通过下肢、躯干和手臂的协调蹬伸用力,完成击球动作,动作的整体性较强,手臂抬升幅度不大,重心起伏小,手臂与躯干间夹角变化较小。而我国运动员击球用力动作的整体性或一致性不强,手臂和身体往往不是一起发力,经常出现单靠手臂抬升用力、用力时重心“后移”、手臂前摆幅度大、重心高度变化大等现象。

在完成击球用力时,重心高度受来球线路的影响较为明显,呈正比关系。重心偏高,不利于整个身体协调蹬伸用力;重心偏低,不利于手臂对准击球点和形成合适的反射平面。运动学数据分析可知,用力时重心高度变化幅度小,控制在0.05~0.10m左右较好,击球点略高于身体重心0.20~0.30m左右为宜,击球点保持在身体正前方,能更准确地完成接发球的技术动作,控制反弹球的方向和落点。

3.2 建议

建议中国女排运动员练习接飘球时,准备姿势尽量处于微动状态,保持整个身体的适度放松;在发球队员击球时,身体停止微动,两眼注视来球方向和迅速预判来球的路线和弧度,并快速、准确的完成脚步移动对正来球动作;击球时,击球点尽可能保持在身前略高于重心的位置,整个用力动作要保持高度的一致性和协调性,尽量避免出现单靠手臂抬升用力、击球时重心“后移”、重心起伏较大等现象。

[1]李毅钧,郭 荣,赵文娟.排球基础教程[M].北京:中国科学文化出版社,2003.

[2]李毅钧,樊国庆. 三维摄像方法在排球技术研究中的应用[J]. 西安体育学院学报, 2000,17 (2):56~59.

[3]苗大培.对男排后排防守不同准备姿势起动效果的研究与分析[J].中国体育科技, 1989, (7): 39~43.

[4]张松林.女排优秀-自由人-李颖与张娜接上手飘球运动学分析[J].成都体育学院学报, 2008, (34):59~61.

[5]李毅钧,郭 荣,张 欢,等. 中外优秀男排选手前排扣球技术的三维运动学比较研究[J].西安体育学院学报, 2000, 17(3):40~43.

[6]李毅钧.男排三种扣球技术的运动学比较研究[J].西安体育学院学报.1993, 10 (4): 38~42.

[7]李毅钧,伊藤章,市川博启.排球后排扣球空中击球动作的三维高速录像分析[J].体育科学.1998, 18(特刊) 236~238.

[8]苗大培,木万掘伸二,龟古纯一.前排扣球和后排扣球技术的生物力学对比分析[J].中国体育科技, 1993,29 (3): 26~34.

[9]李毅钧.男排三种扣球技术的运动学比较研究[J].西安体育学院学报.1993, 10 (4): 38~42.

Research on kinematics diagnosis of pick up technology ofChinese and foreign elite women volleyball players

MA Ming-bing,DU Bang-sheng

(1.Guangdong Career Technical College, Foshan ,528041,China;2.College of Physical Education of Hubei Normal University,Huangshi,435002,China;)

In this paper, the three-dimensional kinematic diagnosis of six Chinese women's volleyball players to jump floater technology, the results show that reasonable technical action of the catcher, the body is jogging before serving players, and keep a moderate relaxation; After the serving player hits the ball, the receiving player timely and accurately moves right to the ball; In the completion of the stroke, through the lower limb pedal to promote the upper limb coordination, the CONTACT POINT slightly higher than the body center of gravity, the center of gravity fluctuations, more conducive to accurate and efficient completion of the service act, improve the receiver. When the Chinese women volleyball players pick up the floater, there is often the arm lifting force, the center of gravity of the swing, the center of gravity and other phenomena.

received the ball floating;technology;kinematics; diagnosis; studies;elite women's volleyball

2016—12—01

国家体育总局课题(10A038)

马明兵(1972- ),男,湖北枝江人,副教授,博士, 研究方向为排球教学与训练。

G230

A

2096-3149(2017)02- 0018-07

10.3969/j.issn.2096-3149.2017.02.005