大学生职业价值取向与家庭经济背景的相关性研究

——基于西部高校的调查分析

刘 义

(绵阳师范学院 马克思主义学院,绵阳 621000)

大学生职业价值取向与家庭经济背景的相关性研究

——基于西部高校的调查分析

刘 义

(绵阳师范学院 马克思主义学院,绵阳 621000)

当前社会收入差距扩大、贫富两极分化现象日益突出,一定程度上加剧了整个社会价值观念的分化,也对大学生的职业价值观产生了一定影响。通过采用职业价值观量表对西部地区3所高校431名来自不同家庭收入水平的大学生进行职业价值取向的调查分析,旨在探索大学生职业价值取向与家庭经济背景的相关性,并在此基础上重点考查“富裕家庭”和“贫困家庭”大学生职业价值观的特点。结果表明:不同家庭经济背景的大学生在职业价值观的“独立性”“利他性”“成就”“报酬”“管理”“舒适”和“安全感”7个维度上有不同程度的取向差异。其中,富裕家庭大学生和贫困家庭大学生在以上7个维度上的职业价值取向差异显著。贫困家庭大学生最看重的因素是“利他性”和“安全感”,比较看重的因素是“报酬”,最不看重的因素是“独立性”和“成就”;富裕家庭大学生最看重的因素是“安全感”和“舒适”,最不看重的因素是“利他性”和“报酬”。为此,应充分重视家庭经济背景对大学生职业价值观的影响,对不同家庭类型的大学生采用不同的引导策略,立足学生终生职业发展,开展前瞻性职业价值观教育。

家庭背景;大学生;职业价值观;实证研究

我国社会进入转型期后,贫富差距逐步扩大,阶层分化现象越来越突出,家庭经济背景对个人上升流动的影响越来越大[1]。家庭经济背景与教育、职业的联系越来越紧密,对个人价值观念的影响也越来越大,尤其是对大学生群体的职业价值观的形成产生了越来越显著的影响。随着这种影响逐步加强,不同家庭经济背景的大学生在职业价值取向上会不会产生分化、呈现差异,成为一个值得关注的问题。为进一步考查基于家庭经济状况划分的不同类别大学生群体在职业价值取向上的特点,进而分析他们之间是否存在明显差异,以及可能存在何种差异,我们通过实证调查,对这一问题进行研究。

一、有关职业价值观研究的文献回顾

有关“职业价值观”的研究始于20世纪中期,最早是由美国职业心理学家舒伯(Super)于1957年以“工作价值观”(Work Values)的概念提出来的[2]。舒伯后来经过实证研究,从需求满足的角度,将Work Values界定为与工作相关的目标表达,并开发出了最早的《职业价值观量表》(WVI)[3]。

职业价值观没有统一的定义,学者们根据不同的研究需要对职业价值观的涵义进行了不同的阐释和界定,其中比较有影响的有:美国著名的职业指导专家埃德·H·施恩(Edgar·H·Schein)在1978年出版的《职业动力论》①施恩的《Career dynamics》台湾译为《职业动力学》,大陆中译本译为《职业的有效管理》。中首次提出了著名的“职业锚”理论(Careeranchor)[4],即职业价值观是指当一个人面临职业选择的时候,无论如何都不愿放弃的职业中至关重要的东西;以研究动机心理学著称的心理学家易里哲(Elizur)首次用对工作结果重要性的看法定义职业价值观[5];安东尼·罗宾斯(Anthony Robbins)则认为职业价值观是一种判断标准和认知偏好[6];施瓦茨(Schwartz)认为职业价值观是人们对工作目标实现和报酬取得的价值判断[7]。21世纪初,普雷尔和布莱特(Pryor&Bright)提出“生涯混沌理论”(Chaos Theory of Career),认为职业心理是一种不确定与确定、难以预测性与可预测性的统一[8],此种观点在职业价值观研究特别是职业价值观测评方面存在争议。

国内对职业价值观的研究,最初主要是心理学领域借鉴国外相关量表进行职业价值观的实证研究。这方面的研究虽然取得了一些成果,但在理论体系建构等方面,还未形成比较有影响力的研究成果。20世纪90年代,随着国内学者对职业价值观关注和研究的增多,一些社会学理论被广泛应用于职业心理学研究领域,部分学者采用理论与实证相结合的方法,通过职业心理学、社会学、人类学等多学科交叉研究的方法,形成了一些在国内比较有影响力的职业价值观研究理论体系。比如,宁维卫最先修订了舒伯的《职业价值观量表》(WVI),划分出3大职业价值维度、15个价值尺度因子,即内在的职业价值维度:利他性、独立性、成就、智力激发、变动性、美感、创造性等;外在的职业价值维度:同事关系、监督关系、管理、工作环境等;外在报酬维度:经济报酬、生活方式、安全性、声誉等[9]。凌文辁等通过对大学生职业价值观的实证研究,提出地位声望、保健、发展等职业价值观的3大维度,并围绕这3大维度探索出23个具体观测因子[10]。由于职业价值观没有统一概念,国内学者经过实证探索和研究,也从不同研究视角丰富和完善职业价值观的内涵和结构。宁维卫从职业偏好、重要程度方面界定了职业价值观[11];黄希庭等从与需求关系的角度来定义职业价值观[12]147;凌文辁则从职业感受、标准、信念等视角研究职业价值观[10]。其中,黄希庭对职业价值观的定义在国内得到较为广泛的运用,即人生目标和人生态度在职业选择方面的具体表现[12]147。

21世纪初,我国社会经济环境发生了巨大变化,尤其是贫富差距扩大和阶层分化现象日益突出,人们的总体价值取向呈现出复杂多元的变化趋势,职业领域就业体制和劳动环境也发生了前所未有的变化。职业环境和价值观念的变化表明,原有的职业价值观探索和研究的方法还有待进一步拓展。因而有学者在研究大学生职业价值观时,提出将大学生的职业价值观分为目的性职业价值观和手段性职业价值观两个维度,对完善职业价值观的结构进行了有益探索[13]。这一研究模式被不少学者借鉴并广泛应用于实证研究,并由此形成了一批自编量表,对职业价值观的实证研究起到了推动作用。

从国内已有研究来看,对不同群体的实证研究比较丰富,对职业价值观概念和结构的探讨也日趋成熟,但就实证研究而言,还有两方面不足:一是实证研究方法针对性不强,对社会环境变迁等因素考虑不足,测评量表修订不及时,切合时代发展不够,导致重复研究较多;二是纯心理学视角的研究较多,结合社会学、人类学等学科理论进行综合的研究较少。在家庭经济背景与价值观的实证研究方面,刘军等通过对广州大学城的3 840名在校大学生的调查发现,家庭经济背景对大学生的价值观有明显的影响,家境越好的学生社会责任意识越淡薄,越是认为社会地位重要[14],而且随着家庭财富的增多,大学生职业价值观的“安全性”等价值因子的看重程度逐渐降低[15]。此外,魏世平等的研究也表明,不同家庭收入的大学生在“职业声望”等价值因子上有显著差异,家庭收入越高的学生越重视职业声望和就业过程中的人脉关系[16]。总体来看,已有研究证明家庭经济背景对大学生的职业价值观有一定影响,只是在具体影响情况及程度等方面研究还不够系统。因而,从大学生职业价值观教育引导的角度来看,该方面研究还有待进一步深入。

二、研究设计

(一)研究方法

当前,大学生的职业价值观研究应紧密结合大学生的现实就业环境和社会发展趋势来进行。严格来讲,大学生是“准职业人”,大学生关于个人职业价值取向方面的看法和观念,还不是真正意义的“工作价值观”,其对职业的看法主要源于个人感受或他人经验总结,缺乏较为真实的职业实践体验,部分认识仍处于感性阶段,缺乏实践基础上的理性判断。换句话说,大学生的职业价值观不同于在职人员,它存在一定程度的不确定性,具有可变性和可塑性。关于这一点,如果用普雷尔和布莱特的“生涯混沌理论”来解读,比较容易理解。尽管如此,大学生的职业价值观并非不确定和难以研究,施恩的“职业锚”理论给了我们很好的研究方法启示。事实上,大学生面临职业选择时,总会有一些至关重要和无论如何都不愿放弃的因素,这些因素是难以改变的。探讨这些因素对大学生职业价值取向的影响,对研究大学生职业价值观具有重要的参考价值。

本研究基于不同大学生群体职业价值观对比研究的需要,借鉴了“职业锚”理论对职业价值观的界定,旨在考查不同家庭类型大学生职业价值观中各因素被重视程度的差异。但本研究并未直接引用主要针对在职人员的“职业锚测评系统”,而是借鉴了国内研究中相对比较成熟的、由宁维卫通过修订舒伯的“量表”(WVI)而编制的《职业价值观量表》(WVI中文版),并参照其量表结构通过自编问卷设计了测评量表。之所以选择宁维卫编制的职业价值观量表,主要是因为该量表在国内得到了广泛运用,并被证明有较高的效度和信度,本研究借鉴其因子结构有助于提高研究有效性和可靠性。

本研究希望通过分类比较,考查“不同家庭经济背景(以‘家庭收入’为依据)的大学生在职业价值取向上是否存在明显差异;如果有,在哪些维度上存在何种差异”,并在此基础上重点考查“‘富裕家庭’和‘贫困家庭’大学生职业价值观的特点”。这里涉及不同家庭经济背景的具体划分和“富裕家庭”与“贫困家庭”的界定标准问题。由于我国经济发展不平衡,“家庭富裕”的标准,在城市和农村之间,在大城市和小城镇之间,东部和西部之间等都会存在差异,就是在各地区也会存在动态变化,因而难以准确界定。事实上,目前国内也没有统一的“富裕家庭”和“贫困家庭”的界定标准。但是,出于对比研究的需要,我们参照样本所在地家庭经济的相对差异情况,对样本做了有一定对比参考价值的分类。具体分类依据是:依照西部地区(取样高校学生90%以上来自西部)家庭收入统计情况①根据收入统计分析,西部地区个人正常年工薪收入达到20万元即被认为“高收入”。,以工薪阶层收入为参照,若家庭年收入超过20万元,可以认定超出了正常工薪收入范围,在本地区收入水平参考标准下可计入“富裕家庭”统计。在农村地区,虽然也会有家庭因土地承包或其他个体经营,产生高收入,但为了保持研究统计一致,我们依然以家庭年收入20万元为计入“富裕家庭”的统计标准。同样,参考西部地区收入水平,我们将年收入低于3万元的家庭计为“贫困家庭”①“贫困家庭”一般为家庭收入在当地“最低收入线”以下的家庭,如四川省2015年最低工资标准为1 500元/月,以此推算,两人以上就业的家庭年收入可达3万元以上。。同时,为了便于考查变量的动态变化对观测因子的影响,我们将介于“富裕”与“贫困”之间的家庭,划分为2个中间参考值,即3~10万元和10~20万元,这部分属于经济状况一般和中等水平的家庭。根据划定的参考值,本研究将样本学生依据家庭收入状况做如下划分(见表1):

表1 家庭收入状况与贫富等级对应关系

经过对41名大学生的预试问卷测试,以及随机抽取5名被试的深度访谈,我们发现《职业价值观量表》(WVI中文版)涉及的15个价值尺度因子中,有部分因子与家庭经济背景紧密联系,也有部分因子与之联系不够紧密。在前述初步调查结果的基础上,经过对初测问卷进行探索性因素分析,我们剔除了部分与家庭收入相关度不高的因子,最后保留了“利他性”“报酬”“独立性”“安全感”“成就”“管理”和“舒适”7个与家庭经济收入相关度较高的因子,编制了《大学生职业价值取向问卷》。该问卷由28个题项构成,选项采用5点计分法衡量重视程度,依次为:极为重要、比较重要、一般重要、较不重要、很不重要,分别计:1分、2分、3分、4分、5分,即计分越高,显示重视程度越低。

(二)调查对象

课题组于2015年12月和2016年3月分别在3所西部高校按照随机抽样的方法,抽取了大学生431人参与调查。调查对象中,男生185人,女生246人;一年级146人,二年级195人,三年级90人;涉及师范类、经济管理类、应用技术类等多个专业类别,数据分布合理,具有较好的代表性。共发放问卷431份,回收问卷428份,有效问卷426份,有效率为99.53%。

(三)研究工具

如前文所述,本研究采用了自主编制的调查问卷,问卷由28个题项组成,主要考查7个方面的价值因子。为了提高研究的有效性,问卷编制过程中,参考《职业价值观量表》(WVI中文版)及其他已有研究中使用的量表,经因子分析和效度检验,该问卷的累计方差解释率为63.14%,题项的共同度在0.407~0.674之间,因素负荷在0.472~0.882之间,表明能较好地揭示大学生职业价值取向,可以用来分析家庭经济背景对大学生职业价值观的影响。

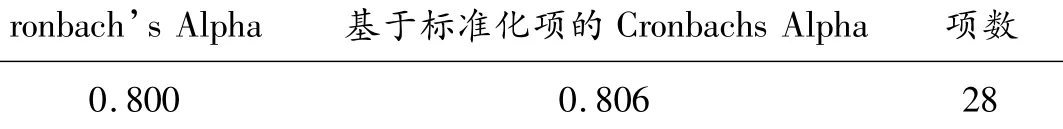

表2 可靠性统计量

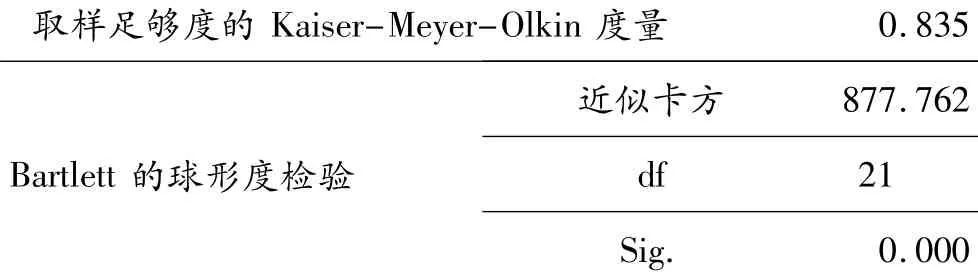

表3 KMO和Bartlett的检验

(四)数据管理与分析

测试分班统一进行,被试现场作答,填写完毕后当场回收。所有问卷收回后,经查验整理,剔除无效问卷,将有效问卷的数据录入计算机。数据收集后,采用SPSS21.0(中文版)进行统计分析。虽然本研究所引用的量表在以往研究中,多次被证明信度和效度较高,但由于本次调查根据研究需要对量表进行了再次修订,因而仍需检验信度和效度。在进行假设之前,对该量表的可靠性进行了分析,结果显示该量表的总体内部一致性系数α值为0.800,基于标准化项的可靠性统计量Cronbach’s Alpha系数为0.806(见表2)。在社会科学研究中,可靠性系数达到0.80以上,一般就被认为是可以接受的,因此使用该量表的测试信度可以接受。

经KMO检验和巴特利特球度(Bartlett)检验,结果显示,效度系数值为0.835>0.80,量表的效度较高,很适合做因子分析;sig的统计值p=0.000<0.005,表明差异非常显著(见表3)。

三、结果分析

(一)描述性统计量分析

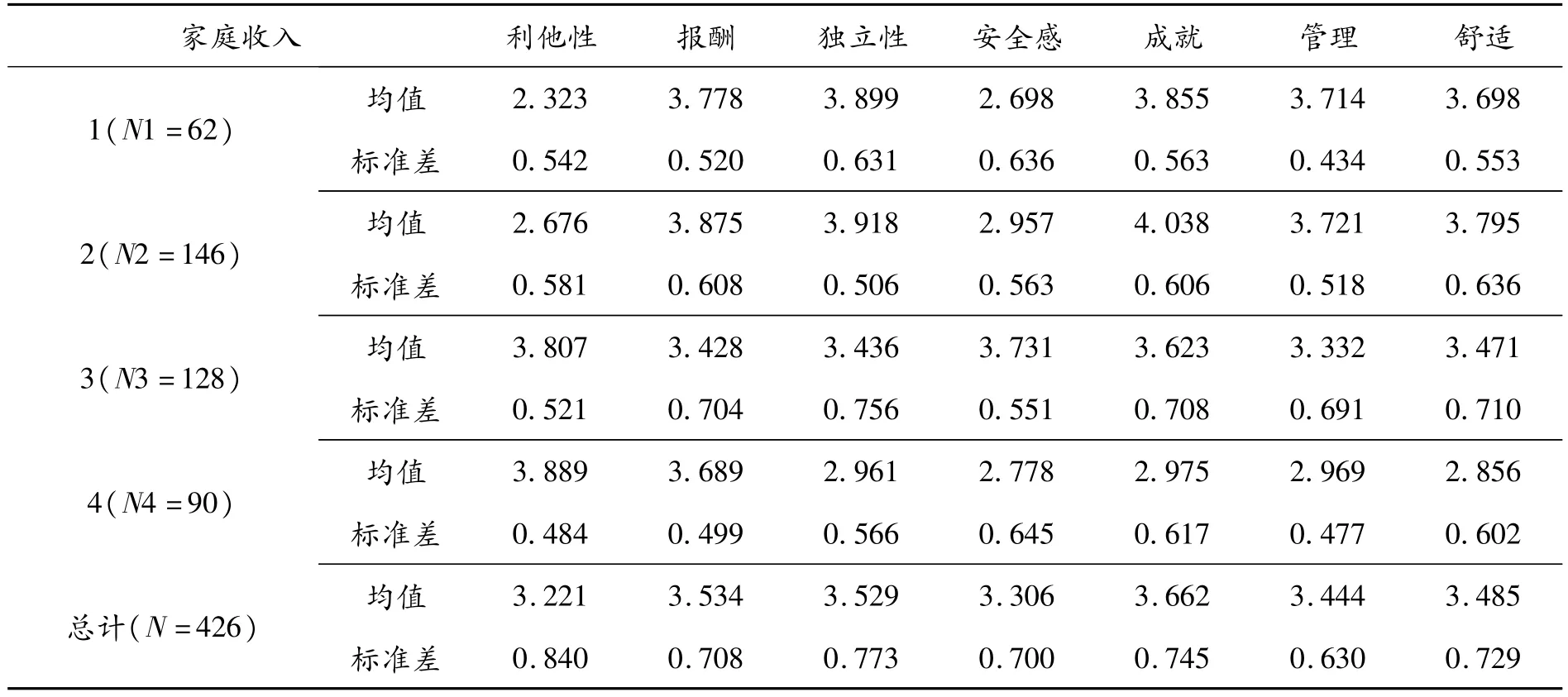

如表4所示,在描述性统计中,主要列出了426名大学生的分组结构以及在7个维度上的得分情况,包括均值和标准差的分布情况。各组在不同维度上的得分均值,一定程度上反映了不同组别大学生职业价值观的因子排序结构,均值越大,说明受重视的程度越低。

表4 描述性统计报告(N=426)

表5 方差齐性检验

(二)不同家庭经济背景大学生职业价值观的对比分析

1.方差齐性检验

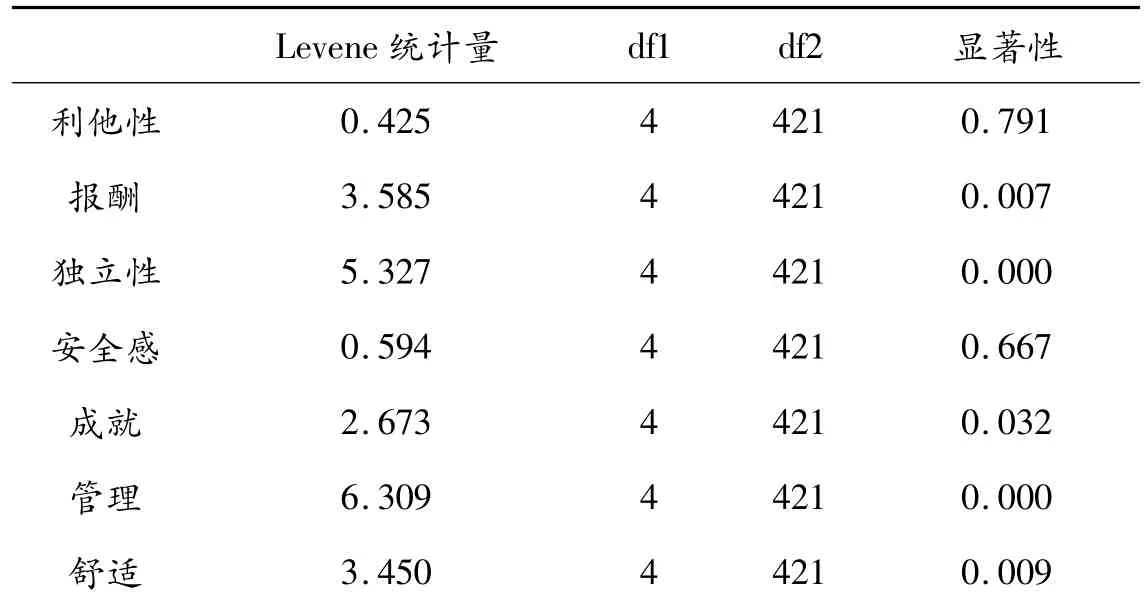

对不同家庭经济背景大学生职业价值观的对比分析,主要是进行方差分析,即进行均值差异显著性的多重比较。方差齐性检验是方差分析的重要前提,方差是否满足齐性条件,决定所采用的均值差异显著性多重比较的方法不同。从方差齐性检验结果来看,7个维度的显著性概率不等。其中,在“利他性”维度上,p=0.791>0.05,说明在此维度上各组的方差在a=0.05水平上没有显著性差异,即方差具有齐次性;在“安全感”维度上,p=0.667>0.05,说明在此维度上各组的方差在a=0.05水平上没有显著性差异,即方差具有齐次性。而在“报酬”(p=0.007)、“独立性”(p=0.000)、“成就”(p=0.032)、“管理”(p=0.000)和“舒适”(p=0.009)5个维度上,P值均小于0.05,也就是说,在这些维度上,方差不满足齐性条件(见表5)。

2.不同家庭经济背景大学生在职业价值观各维度上的多重比较

在方差齐性条件下,采用单因素方差分析(One-way ANOVA)进行方差多重比较的LSD方法适用。在“利他性”因素上,通过LSD多重比较(见表6),在0.05的显著性水平上,由于P=0.000<0.05,因此家庭收入1组、2组、3组的均值间有显著差异;在3组与4组的对比中P=0.267>0.05,均值间差异不具有显著性。说明家庭经济条件越好的大学生,越不重视“利他性”;反之,家庭经济条件相对较差的大学生,反而更看重“利他性”。

表6 “利他性”维度的多重比较(LSD)

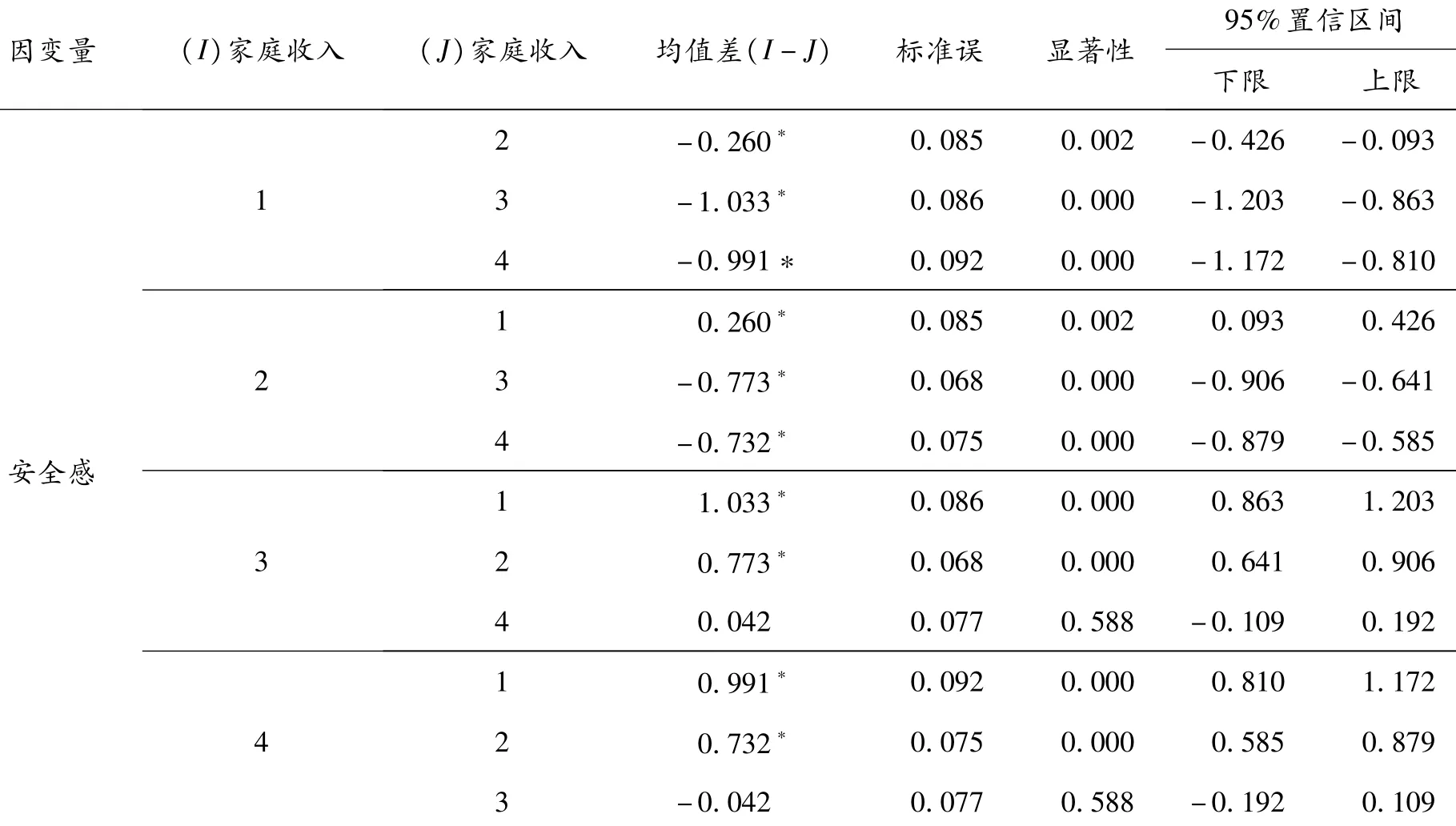

同样,在“安全感”维度上,由于满足方差齐性条件,采用One-way ANOVA进行方差多重比较的LSD方法适用。通过LSD多重比较(见表7),在0.05的显著性水平上,在家庭收入1组、2组、3组之间的均值对比中,P值分别为0.002、0.000和0.000,均小于0.05,均值间有显著差异。而在第3组与第4组的对比中P=0.588>0.005,均值间差异不具有显著性。说明家庭经济条件较好的大学生不太重视职业安全感,而家庭经济条件相对较差的大学生则非常看重职业安全感。家庭经济条件达到一定程度(第3组以后),就业中经济压力就可能有所缓减,加之在当前不够完善的职业环境中,这类家庭掌握的社会资源(包括直接影响就业的垄断资源、人脉资源等)相应较多,增加了职业自信,因而在求职中考虑安全因素也相应减少。反之,1组、2组、3组间均值差异显著且依次递增,正好说明家庭收入越低的大学生,对“读书改变命运”的期待越高,承受的家庭经济压力也越大,求职中对职业的安全感、稳定性等因素自然越看重。

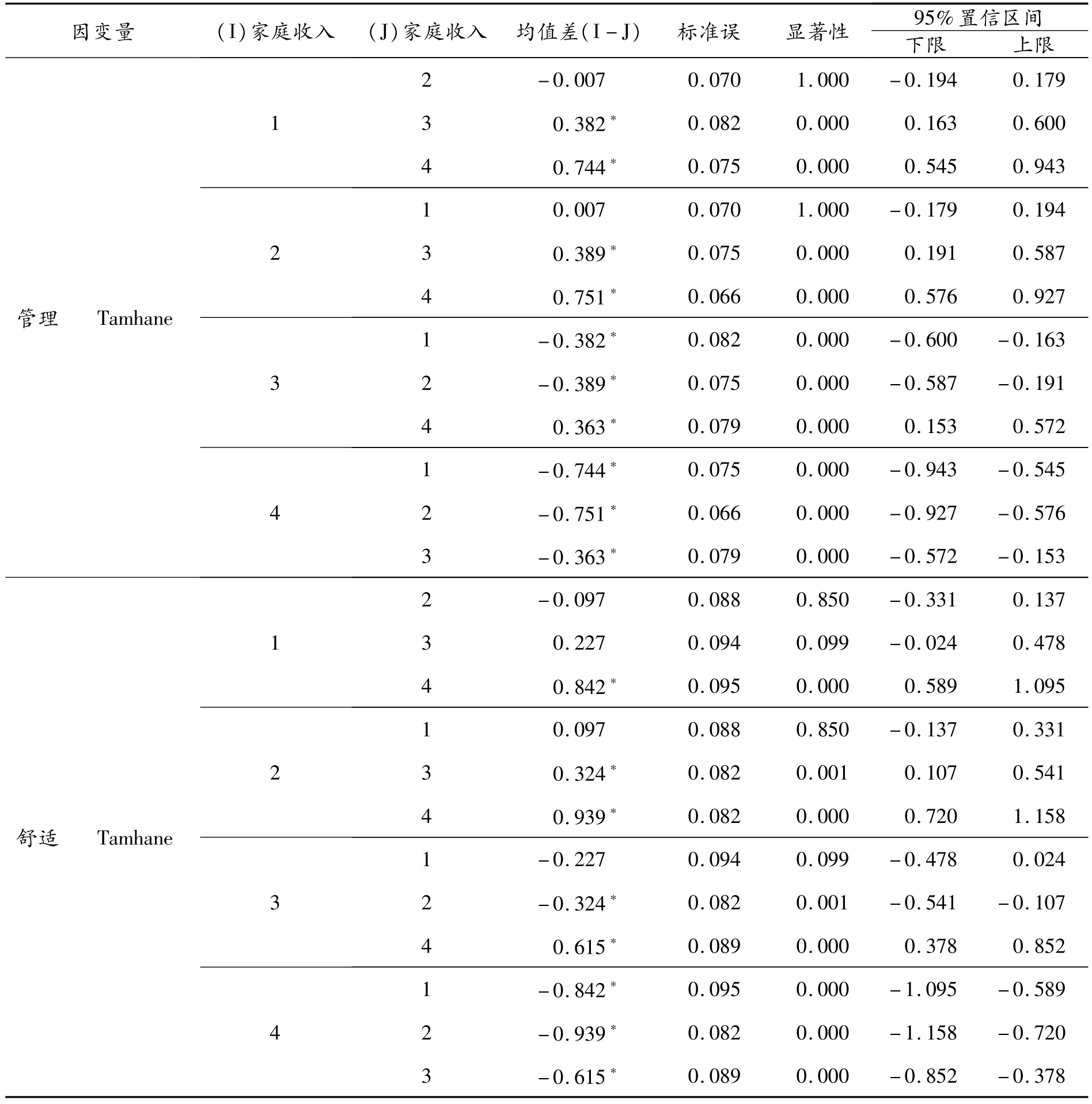

在“报酬”“独立性”“成就”“管理”和“舒适”5个维度上,由于不满足方差齐性条件,采用Tamhane’s T2多重比较均值,在0.05的显著性水平上,各组别在以上5个维度上的对比结果(见表8)如下:

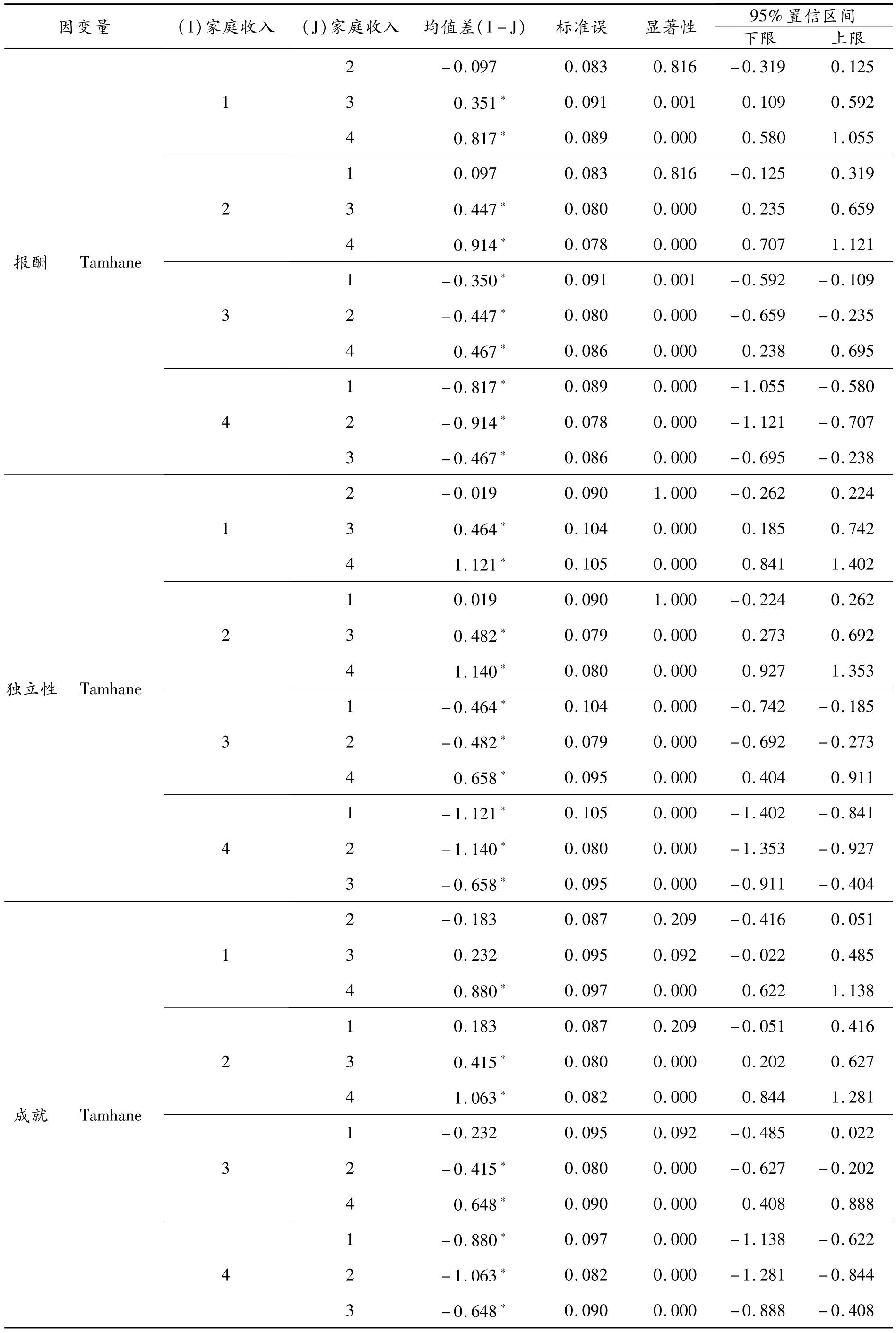

在“报酬”维度上,在1组和2组的对比中,P=0.816>0.05,均值没有显著差异。而在其余各组之间的对比中,由于P值均小于0.05,均值存在显著性差异。说明家庭经济条件较好的大学生在职业期待中,对报酬的要求更高,而家庭经济条件相对较差的大学生在求职中对报酬的期待相对较低,更容易得到满足。

表7 “安全感”维度的多重比较(LSD)

在“独立性”维度上,在1组和2组的对比中,P=1.000>0.05,均值没有显著差异;而在其余各组之间的对比中,由于P值均小于0.05,均值存在显著性差异。这一结果与“报酬”维度非常类似,说明家庭经济条件较好的大学生在职业期待中,对独立性的要求更高,而家庭经济条件相对较差的大学生则对独立性的要求较低。

在“成就”维度上,在1组和2组的对比中,P=0.209>0.05,均值没有显著差异;在1组和3组的对比中,P=0.092>0.05,均值没有显著差异;而在其余各组之间的对比中,由于P值均小于0.05,均值存在显著性差异。说明家庭经济条件较好的大学生,在求职中对职业成就的期待高于家庭经济条件不太好的大学生。这在一定程度上也反映了家庭成长环境中的多种因素可能提升大学生在“职业成就”上的期待,同时也可能给学生本人带来更大的压力和观念误区。

在“管理”维度上,在1组和2组的对比中,P=1.000>0.05,均值没有显著差异;而在其余各组之间的对比中,由于P值均小于0.05,均值存在显著性差异。说明家庭经济条件较好的大学生在职业期待中,对“管理”的要求相应更高;反之,家庭经济条件不太好的大学生对“管理”的期待较低,更容易得到满足。

其次,从高校教师层面看,由于受制度性因素和利益性驱使,服务新农村建设的积极性也不高。制度性因素是指地方高校教师着眼职称晋升,比较重视理论研究,对应用性研究缺乏兴趣。在利益性驭动下,即使开展应用性研究,也更愿意与企事业单位合作,而不是服务农村经济社会发展。

在“舒适”维度上,在1组和2组的对比中,P=0.850>0.05,均值没有显著差异;在1组和3组的对比中,P=0.099>0.05,均值没有显著差异;在2组与3组的对比中,P=0.001<0.05,均值间有显著性差异;在4组与前3组的两两对比中,由于P值均为0.000,小于0.05,均值存在显著性差异。从均值数据对比来看,4组均值为2.856,而其他3组均值都在3.470以上,且3组之间的均值差不大,但与4组均值差则比较明显,说明富裕家庭大学生由于长期生活在优越的物质生活环境中,求职中对职业环境“舒适”的要求相对更高,这在现实的就业环境中是难以轻松实现的。所谓“富二代”大学生的“就业压力”或“就业难题”,某种程度上正源于此,至少可以说是重要原因之一。

3.不同家庭经济背景大学生的职业价值观因子排序对比

为了考查以家庭经济状况划分的不同组别大学生职业价值观的结构特征,我们对4个组分别在7个价值维度的组内均值(见表8)进行了排序比较。均值越大,说明重视程度越低。

表8 “报酬”等5个维度的多重比较[Tamhane’s T2(M)]

续表

1组的价值因子的均值排序为:

独立性(M=3.899)>成就(M=3.855)>报酬(M=3.778)>管理(M=3.714)>舒适(M=3.698)>安全感(M=2.698)>利他性(M=2.323)。

2组的价值因子的均值排序为:

成就(M=4.038)>独立性(M=3.918)>报酬(M=3.875)>舒适(M=3.795)>管理(M=3.721)>安全感(M=2.957)>利他性(M=2.676)。

3组的价值因子的均值排序为:

4组的价值因子的均值排序为:

利他性(M=3.889)>报酬(M=3.689)>成就(M=2.975)>管理(M=2.969)>独立性(M=2.961)>舒适(M=2.856)>安全感(M=2.778)。

经过均值对比发现,4个组别大学生在7个维度上的因子排序有明显差异,说明不同家庭经济背景的大学生职业价值观确实存在显著差异。具体来讲,家庭经济条件不太好的(1组和2组)的大学生最看重的因素是“利他性”和“安全感”,“报酬”因素也比较被看重,最不看重的因素是“独立性”和“成就”;而“富裕家庭”大学生(4组)最看重的因素是“安全感”和“舒适”,最不看重的因素是“利他性”和“报酬”。家庭经济条件不太好的(1组和2组)大学生相对较为看重的“利他性”和“报酬”因素,反而最不被“富裕家庭”大学生(4组)看重。究其原因,贫困家庭的大学生由于承受了一定的家庭经济压力,在就业中不得不首先考虑到个人职业的基本回报(即“报酬”因素)以及对父母、家庭等为自己付出群体的受益程度(即“利他性”因素);而富裕家庭的大学生则无需将这些因素作为优先考虑的因素,反而是生活和成长环境促使他们习惯性地优先考虑职业的自由度、独立性、环境舒适度等因素。

若从家庭经济背景对大学生职业价值观的影响来看,家庭经济收入对各维度的影响在方向上不一致。“利他性”因素在大学生群体中受重视的程度与家庭经济条件大致呈反向关系,即随家庭收入的提高,相对重视程度逐步降低;而“独立性”因素在大学生群体中受重视的程度则与家庭经济条件大致呈正向关系,即随家庭收入的提高,相对重视程度逐步提高;“舒适”“报酬”“管理”等因素在各类家庭经济条件的大学生中,受重视程度虽有一定差异,但总体上都比较被看重。特别值得一提的是,“安全感”因素被各组大学生普遍看重,可能的两个原因是:当前竞争激烈的就业环境和青年一代的共同职业心态。这种大背景所造成的影响,已经使得“安全感”因素在不同家庭经济背景大学生之间没有了显著差异。

四、讨论与建议

(一)关于大学生职业价值观测评及其结论应用

大学生职业价值观可测性的基础是其自身应具有一定的稳定性,没有一定的稳定性,就没有测评应用价值。普雷尔和布莱特(Pryor&Bright)的“生涯混沌理论”启示我们,尚未正式进入职场的大学生由于缺乏个人实践经历,在价值认识和判断上容易受多种因素影响,其职业价值观本身是模糊与清晰的统一,有一定的不确定性。因而,对大学生的职业价值观研究,除进行心理情感体验方面的“定点”观测外,还应从动态变化视角进行多因探讨,不宜将某方面实证结论过于绝对化,特别是不能将群体特征直接投射到个体。

大学教育阶段,大学生的职业价值观处于形成初期,不够稳定,容易受到他人或其他外来因素的干扰。一旦毕业入职,在职业实践体验的基础上,职业价值观将出现一个明显的短期迅速变化到逐步稳定的过程。从这个意义上来讲,对在校大学生职业价值观的测评研究,尽管对大学生今后职业发展有一定的参考价值,但不宜绝对化。在依托测评进行的实证研究中,应对不同影响因素做具体分析,尤其是要分清其中哪些因素具有稳定性,哪些因素是随机因素。吕厚超等经过自编问卷的探索研究证明,大学生职业价值观的理论结构和最终结构只有“发展促进”和“家庭关照”两个因素相同,其他因素则不尽相同[17]。从“职业锚”的视角来看,无论如何都不愿放弃的因素,一般是在长期的生活实践中逐步形成并稳定下来的,因而也是研究职业价值观最值得关注的因素。对大学生来讲,个人的职业理想和包括家庭在内的社会环境因素,是构建职业价值观中联系最紧密的两类因素,这些因素在某种程度上是“职业锚”中相对稳定的影响因素,但与此同时,这些因素自身又可能是动态变化的。本研究以家庭经济背景为视角,对比考查了不同类别大学生在不同职业价值观维度上的差异,尤其是贫困家庭与富裕家庭大学生的差异,这对研究今后一个时期大学生职业价值观的变化趋势有一定的参考价值。随着经济发展,家庭经济条件普遍改善和生活水平逐步提高,大学生在就业中考虑“利他性”因素可能减少,对家庭、社会责任等方面考虑也会相应减少;而过于强调“独立性”,自我中心意识更加突出,将使个人价值取向与组织价值取向的匹配度降低,这既不利于个人求职和职业发展,也不利于社会良性发展。

(二)关于实证研究对大学生职业价值观教育的启示

目前,关于大学生职业价值观的实证研究一般是从不同研究视角建构不同观测维度来展开的,除对类群特征的探讨外,也有不少是通过群体内对比考查来研究群体结构特征及变化趋势,这类研究对当前职业价值观教育有较好的启示。本次调查结果,对职业价值观教育主要有两方面启示:

1.对不同家庭类型大学生应采用不同教育引导策略

大学生职业价值观教育应侧重培养大学生的价值理性,帮助其提高价值判断和选择能力,树立正确的价值信念,引领创造美好职业生涯[18]。本次调查结果显示,不同家庭经济背景大学生在职业价值观上有显著差异。因而,在大学生职业价值观教育上,应针对不同家庭群体特征,从不同侧重点上引导。具体来讲,富裕家庭大学生对工作条件、环境(舒适、独立性)等方面期望过高,在现实就业环境中难以独立实现,可能对家庭过于依赖。贫困家庭大学生对职业稳定性(安全感)过于看重,期待体制内“稳定”就业,急于改变个人和家庭经济现状(利他性),求职压力大,可能影响大学生正常求职心态和合理就业观念的形成。这些倾向若不加以教育引导,就可能成为观念上的“问题”。事实证明,这些因家庭背景造成的职业价值取向上的“问题”,可能将成为制约他们职业发展的重要因素。孙金铭等对浙江地区低收入大学毕业生群体的调查表明,不同家庭背景对大学生求职和职业发展有显著影响[19];豆小红等的调查甚至显示,贫困家庭大学生职业地位的代际继承特点明显,职业发展呈“宿命”趋势[20]。这表明,富裕家庭大学生和贫困家庭大学生在读期间职业价值取向与现实的职业环境之间仍有较大差距。高校应针对不同家庭背景大学生在职业价值观上的不同倾向和特质,在教育引导上采取不同的策略。

2.立足学生终生职业发展,开展前瞻性职业价值观教育

从大学生个人发展的角度来看,对大学生职业价值观的研究和教育要有一定的前瞻性,应着眼于大学生的长远职业发展。目前,我国社会处于转型时期,贫富两极分化、阶层分化等现象比较突出,但随着社会经济的发展,今后一个时期,转型期的社会矛盾必然得到大量化解,转型期社会问题对大学生价值观念上的负面影响也将大大降低。在这种社会环境变化的大趋势下,在对不同家庭经济背景大学生采用不同教育引导策略的同时,还要从舆论上淡化家庭背景和社会因素差异,引导大学生更加注重职业能力提升,积极倡导构建职业兴趣和职业能力导向下人职匹配的职业价值观。根据能力倾向选择职业,在能力与职业的匹配中实现个人职业价值的最大化,这才是适应未来社会发展需要的合理的职业价值观念。大学时期,个人专业技能、职业技能与职业价值观念一样,也处于形成期,是进行人职匹配的职业能力倾向培养和职业价值观教育的最佳时期。大学生个体之间能力倾向差异是显著的,而不同职业对从业能力倾向的要求也不同。在大学生中开展职业能力倾向训练不仅有助于他们提升个人价值理性,在职业能力倾向基础上形成稳定的职业兴趣,树立更加匹配现实环境的职业理想,形成更加匹配组织价值观的个人价值取向,构建理性的职业价值观,也有助于在一定程度上消解家庭背景等先天性因素对大学生职业价值观建构的影响。再进一步讲,这种以淡化家庭背景差异和阶层划分为切入点的职业价值观导向,将有助于青年大学生在当前多元化的价值纷争中,在自身最关心、最现实的就业、职业问题上形成价值共识,从而有利于推进社会核心价值体系建设,促进社会和谐稳定。

从社会发展的角度来看,价值观念上的差异直接影响社会流动的路径和方向。目前青年群体是我国社会流动的主力军,青年社会流动的发生与就业和职业紧密联系。在影响青年群体职业行为及其价值取向的相关因素中,家庭因素是先赋性因素,教育因素则是典型的后天获致性因素。不同家庭经济背景大学生在职业价值观上的差异,一定程度上体现了大学生群体中先赋性因素与获致性因素的博弈。然而,先赋性因素对大学生职业价值观的影响越大,越不利于后天获致性因素的发展;职业价值观受家庭等因素的影响越大,越容易形成青年群体的阶层固化,越不利于形成合理有序的社会流动,影响未来社会的和谐发展[21]。从社会良性发展的角度来看,社会流动的路径和方向应更多以后天获致性因素为主导。因而,对大学生职业价值观的引导应适度淡化家庭背景差异,积极倡导构建能力导向下人职匹配的职业价值观。研究表明,在当前社会转型期,我国社会经济文化结构的变化加剧,包括家庭因素在内的社会因素不断发生变化,人们的价值观念、文化观念和社会心态都处于动态性变化中[22],整个社会舆论更加活跃,一元价值主导的格局今后将更加难以形成,青年价值观培育的环境将更加复杂。家庭背景因素对大学生的职业发展虽然有基础性作用,但也不宜把这种作用无限制地夸大,它对职业发展的影响还远未达到可进行“代际再生产”的程度[23]。所以,大学生职业价值观教育一定要有前瞻性,应立足学生的终身发展,重点抓住职业价值观构建中最根本的因素,紧密结合时代精神培育价值理性,使其职业理想建构在适应时代发展方向的基础之上。

[1] 李春玲.断裂与碎片:当代中国社会阶层分化实证分析[M].北京:社会科学文献出版社,2005:355.

[2] ZYTOWSKI D G.A super contribution to vocational theory:work values[J].The career development quarterly,1994,43(1):25-31.

[3] SUPER D E.Manual for the work values inventory[M].Chicago:Riverside Publishing Company,1970:11-12.

[4] 施恩.职业的有效管理[M].仇海清,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1992:176.

[5] ELIZUR D.Facets of work values:a structuralanalysis ofwork outcomes[J].Journalofapplied psychology,1984,69(3):379-389.

[6] ROBBINS S P.Organizational behavior:concepts,controversies,and application[M].7th Edition.New York:Pren tice-Hall,1996:681-702.

[7] SCHWARTZ H S.A theory of cultural values and some implications for work[J].Applied psychology,1999,48(1):23-47.

[8] PRYOR R,BRIGHT J.The chaos theory of careers[J].Australian journal of career development,2003,12(3):12-20.

[9] 宁维卫.两城市青年职业价值观的研究[J].社会心理研究,1992(1):23-32.

[10]凌文辁,方俐洛,白利刚.我国大学生的职业价值观研究[J].心理学报,1999(3):342-348.

[11]宁维卫.职业价值观研究述评[J].社会心理研究,1991(2):34-40.

[12]黄希庭,张进辅,李红.当代中国青年价值观与教育[M].成都:四川教育出版社,1994.

[13]金盛华,李雪.大学生职业价值观:手段与目的[J].心理学报,2005(5):650-657.

[14]刘军,阎茹,苏高阳.家庭经济对大学生的学习经验与职业规划的影响——以广州大学城大学生为例[J].高教探索,2014(6):172-175.

[15]黄星榕.当代大学生职业价值观及其引导[J].福建工程学院学报,2005(5):525-528.

[16]魏世平,卓光俊,周莹莹.家庭因素对大学生职业动机的影响[J].重庆大学学报(社会科学版),2009(4):65-68.

[17]吕厚超,缪黎.大学生职业价值观——问卷的初步编制[J].中国青年研究,2008(3):67-70.

[18]张翔云.职业价值观教育内容构建[J].职教论坛,2014(5):85-89.

[19]孙金铭,马艺珈大学毕业生低收入聚居群体职业价值观调查[J].高校辅导员学刊,2011(2):58-61.

[20]豆小红,黄飞飞.代际公平、向上流动与“穷二代”大学生的职业发展——以湖南的分析为例[J].青年研究,2011(2):23-30.

[21]邓志强.青年的阶层固化:二代们的社会流动[J].中国青年研究,2013(6):5-10.

[22]王俊秀,杨宜音.中国社会心态研究报告(2012—2013)[M].北京:社会科学文献出版社,2013:2.

[23]张乐,张翼.精英阶层再生产与阶层固化程度——以青年的职业地位获得为例[J].青年研究,2012(1):1-13.

(责任编辑 张海生)

Research on the Correlation Between College Students’Vocational Values and Fam ily Econom ic Background——Based on the Investigation and Analysis of Colleges and Universities in Western China

LIU Yi

(Schoolof Marxism,Mianyang Teacher’s College,Mianyang 621000,China)

For the expansion of the income gap between the rich and the poor,the social polarization phenomenon has become increasingly prominent,to a certain extent,which accelerates the differentiation of the social values,and also affects the vocational values of college students.The study selected 431 college students of three universities in the western region as the subjects.The aim is to explore the relationship be tween college students’vocational value orientation and family economic background,and on this basis,the study focuses on the characteristics of the rich and poor college students’vocational values.The investiga tion has found that,in terms of seven dimensions,the vocational values of altruism,independence,a chievement,remuneration,management,comfort,security,students of different family economic back ground have different degrees of orientation differences,in which the college students of rich and poor fami lies have significant differences in the orientation of vocational value.The most important factors of college students in poor families are“altruism”and“security”,but also they pay more attention to the“remunera tion”,and the least important factor is“independence”and“achievement”.The most important factors for college students in rich families are“security”and“com fort”,and the least important factor is“altruism”and“compensation”.As a result,the influence of family financial background should be paid much atten tion to,and for the students from different background,different guiding strategies with different orientation should be adapted.In view of the life-long vocational development for the students,the forward-looking vocational value education should be carried out.

family background;college students;vocational values;empirical investigation

G641

A

1673-8012(2017)04-0039-13

10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2017.04.005

2016-12-23

四川省教育厅重点项目“当代大学生时代精神与职业理想教育研究”(14SA0099);绵阳师范学院思想政治教育一般项目“‘富二代’大学生职业价值观研究”(2012B21)

刘义(1976—),男,四川乐山人,绵阳师范学院马克思主义学院副教授,主要从事思想政治教育研究。

刘义.大学生职业价值取向与家庭经济背景的相关性研究——基于西部高校的调查分析[J].重庆高教研究,2017,5(4):39-51.

format:LIU Yi.Research on the correlation between college students’vocational values and family economic background——based on the investigation and analysis of colleges and universities in western China[J].Chongqing higher education research,2017,5(4):39-51.