晋察冀抗战戏剧的审美价值

马明杰

晋察冀抗战戏剧的审美价值

马明杰

晋察冀抗战戏剧是指抗日战争时期,在晋察冀抗日根据地创作和演出的、以抗战为题材的戏剧。抗战期间,在晋察冀抗日根据地,共产党领导人民开展了艰苦卓绝的抗日斗争,同时也开展了文化宣传活动和文艺运动。其中,戏剧活动规模最大,效果最强。抗战演剧团体包括晋察冀军区抗敌剧社、各军分区的剧社、地方所属剧社和剧团。在晋察冀地区农村的演剧运动也日渐发展起来,“至1942年初夏,在冀中、冀西两地村屯中,演剧团体达3200多个。”①当时,出现了一大批优秀作品,如《救国公粮》《反“扫荡”》《陈庄战斗》《打特务》《把眼光放远一点》《八路军和孩子》《战斗里成长》《穷人乐》《弃暗投明》等等,据《晋察冀戏剧剧目提要》一书介绍,晋察冀抗战戏剧有269则之多。

抗战戏剧发生于抗战的烽火中,已成为历史陈迹。但它留下了宝贵的精神财富,这些精神财富,除了爱国精神、在外侮面前坚强不屈等之外,还有多方面的审美价值,这些审美价值主要体现在以下三个方面。

一、叙事方式:突现抗战戏剧的意义

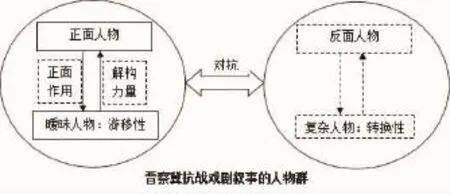

晋察冀抗战戏剧的叙事围绕着正面人物群和反面人物群展开。正反两大人物群是矛盾关系,它代表着抗日战争中冲突的双方:共产党领导的抗日队伍(军民)和日本鬼子(包括汉奸),它构成一个抗日的背景,决定着戏剧题材的意义。黑格尔说:“戏剧的动作在本质上须是引起冲突的……这种冲突既要符合人物性格和目的的方式产生出来,又要使它的矛盾得到解决。”②抗战戏剧的戏剧性发生在正反双方的直接冲突中,还发生在围绕着正反双方冲突构成的人物群中。

在晋察冀抗战戏剧中,冲突主要发生在以正面人物为核心的人物群中。因此,晋察冀抗战戏剧的主场景发生在抗日群体中,相对而言,以反面人物为核心的人物群体,主要是背景和陪衬作用。

正面人物是以中国共产党领导为核心的抗日军民,他们有坚定的立场、持续的恒心;暧昧人物由于胆小怕事、认识水平不高等各种原因,未能坚定地站到抗日队伍中去,有时候甚至游移在正面人物和反面人物之间。比如,在独幕剧《血》中,正面人物是介明,他的父亲在老家沈阳被鬼子占领时遇害,他在北平经常邀朋友来家里开会讨论救亡工作,是坚定的抗日分子;剧中的暧昧人物有二:一是他的母亲,丈夫遇害后把眼睛都哭瞎了,当听说鬼子又要打进北平,天天求菩萨保佑这个家平平安安;二是他的妻子纹瑞,当丈夫邀朋友来家里讨论抗日救亡运动的时候,她常常担心,让丈夫把有关抗日的书报都烧掉,免得鬼子搜到了出麻烦。又如,冀中火线剧社演出的独幕剧《把眼光放远一点》中,兄弟二人的儿子都参加了八路军。老大夫妇是正面人物,支持儿子大刚抗日、参加八路军,希望大刚英勇杀敌,为乡亲们报仇雪耻,抗战到底。老二夫妇是暧昧人物,他们担心儿子二傻在部队发生意外,总盼着他能回家过安生日子,所以经常唆使已经参加八路军的二傻开小差回家,并想让他到敌人的岗楼自首,领取“居住证”。在这里,老二夫妇作为暧昧人物,表现了极大的游移性。

在晋察冀抗战戏剧中,正面人物对暧昧人物的作用是正向的,他们用语言和行为向暧昧人物宣灌抗日的道理;暧昧人物对正面人物的作用则是反向的,消解着正面人物的价值追求,但他们并不构成对立关系,这就为暧昧人物向正面人物的趋归留下了空间。

暧昧人物主要是从不坚定抗日向坚定抗日的游移,它的发生需要一系列事件为契机。这一系列的事件,核心是正面人物和反面人物的冲突,这种冲突以血的代价影响了暧昧人物,使之发生改变。比如,独幕剧《血》中纹瑞被鬼子调戏,并眼睁睁的看着自己的两个儿子都被鬼子刺死的时候,坚定了抗日的立场;《把眼光放远一点》中二傻开小差跑回家,赶上鬼子挨家挨户地搜查八路军,在老大和村长两人的巧妙“支应”下,得以脱险,老二夫妇也觉悟了。

暧昧人物和正面人物之间往往都是亲缘关系,包括父母、夫妻、兄弟姐妹等等。这构成了一种隐喻:抗战戏剧的教育和审美作用发生的对象是抗日军民的亲属,要通过强大的理由坚定他们的立场和信心使之发生改变。同时,晋察冀抗战戏剧的观众主要是根据地的抗日队伍、父老乡亲,因此可以推测,戏剧创作者、表演者的意图,则指向围绕在正面人物周边的人群,他们是抗日战争的坚强后盾。

反面人物是日伪军、汉奸等,反面人物群体在剧中是陪衬作用,它体现了一种抽象理念的符号,这种抽象理念就是残害中国抗日军民和百姓。围绕着反面人物的复杂人物,包括分不清是非的乡绅(如《爸爸做错了》一剧中迎接日军进村的乡绅)、西北战地服务团演出的话剧《慰劳》中受到伤害的伪军队长,他们可以向抗日身份转换;也可以向反面人物的阵营转换,如丁里的三幕五场剧《子弟兵和老百姓》中潜藏的国民党特务刘玉玺,王林的三幕话剧《家贼难防》中的富绅孙德隆,则成为抗日战争中的敌对力量。

在剧中正反两类人物群体之间的对抗互动关系中,因暧昧人物、复杂人物的存在,就把正反面的直接冲突变成了涉及人性的复杂事件,它使正反人物冲突的主线变得丰富,影响着叙事的节奏。

二、意象创造:审美元素和人性开掘

晋察冀抗战戏剧有着较强的现实功利性,但作为艺术形式,它要创造意象,把生活中“实”的情境变成舞台上“虚”的形象,以审美的形式融化观念内容,使之发挥感染和宣灌作用。

第一,对劳动动作的模仿。中国戏曲以原始歌舞为源头,《尚书》上说:“击石拊石,百兽率舞”,就是在有节奏地模仿“百兽”的动作,庆祝狩猎活动的成果。这里既有模仿的乐趣,又有意象的创造。晋察冀抗战戏剧也通过这种意象的创造,产生了审美效果:在《穷人乐》中,排演锄苗动作,演员站在同一排很拥挤、没法动作,就改成了实际劳动中的“雁别翅”行列,很适合舞台有限的演出条件。宗白华说:“演员集中精神用程式手法、舞蹈动作,‘逼真地’表达出人物的内心情感和行动,就会使人忘掉对于剧中环境布景的要求,不需要环境布景阻碍表演的集中和灵活。”③在《穷人乐》中,儿童拨工组用一根高粱秸表演担土;演员只拿一把镰刀表演收割;用弯腰双手循环交叉的动作表示扎麦子;三个人扣起臂膀就拉起碾子;扬场动作的模仿等,使用的都是象征手法,演得既真实又美丽,实现了演员和观众良好的精神交流。戏中的“打蝗虫”“捉稻蚕”两场动作,也同样妙趣横生,让观众从一个新的角度感受了生活动作和场景。

第二,抗战戏剧中注入歌剧、舞剧的审美元素。作为动态的再现艺术,戏剧离不开文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术形式的结合。在艰苦卓绝的岁月中,抗战戏剧也出现了歌剧、舞剧等形式。如1941年秋季“反扫荡”以后,汪洋、红羽、崔品之、洛灏编剧,徐曙作曲的四幕儿童歌舞剧《乐园的故事》,由抗敌剧社的儿童演剧队演出。这个剧把牛、羊、驴、猪,鸡、犬拟人化,赋予它们生命和情感,以童话的形式表达“反扫荡”的斗争,为抗战精神注入审美的形式,增强了戏剧的影响力。又如,《在这土地上》《春之歌》《空城计》等剧,已经具备小歌剧、小舞剧的基本性质,它们以诗、歌、舞的形式表达晋察冀军民的抗战史实,具有突出的审美性质。

同时,抗战戏剧的情节和语言有着审美的效果。歌剧《弄巧成拙》写的是在边区参军热潮中,一对老夫妻不愿儿子去当兵,便用替儿子娶媳妇的办法来拖住儿子,但在新婚之夜,身为妇救会会员的新娘却动员新郎参加了子弟兵。因为戏剧情节有趣,语言通俗生动,曲调以河北评剧与民间小调为主,颇具河北地方特色,受到冀中观众的热烈欢迎。独幕小歌剧《我爱八路军》以口语化的剧词,打动了冀中的抗日军民。

第三,抗战戏剧向人性深处的开掘。抗战戏剧以正反面人物的冲突为主线、表达抗日理念,因此,人物的战斗性、阶级性是重要属性。但是,如果没有人性的开掘、不是有血有肉的人,戏剧的感染力就会打折扣。因此,晋察冀抗战戏剧也致力于表现人性的复杂、在战争中人性的缺失等等来强化戏剧的影响。在丁里的三幕五场剧《子弟兵和老百姓》中,日军“扫荡”过程中残忍地杀害病人和伤员、灭绝人性地将老百姓杀害,这是侵略军人性的缺失;还是这个剧中外号“老妖精”的老汉,在日本鬼子的威逼下,为了不使孙女惨死在日寇的屠刀下,忍着巨大的悲痛将自己的孙女活活打死,这是人性的扭曲;《放下你的鞭子》描写“九·一八事变”后从东北沦陷区逃亡到内地的父女俩,以卖艺为生。女儿饥饿难熬昏倒在地,老父逼女儿卖唱,女儿不肯,老父含泪用皮鞭打女儿。观众中冲出一工人,指责老人,老人趁机倾诉日本侵略、家乡沦陷,被迫四处逃亡流浪街头的悲惨遭遇,把人性、亲情变化的残酷现实,作为日本侵略的结果,唤起观众对现实的认识。由于对人性深处的开掘,抗战戏剧在中国抗战文艺运动史上发挥了巨大的精神价值,立体化、多元化地塑造了人物的形象,较好地实现了人性和战斗性、阶级性的统一。

三、演出形式:距离拉近和现实感染力

抗战戏剧有着政治方面的效果,晋察冀边区各大小剧团的文艺活动,将抗日民主的歌声传播于敌占区游击区,鼓励了人民、打击了汉奸。毛泽东说:“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器。革命文化,在革命前,是革命的思想准备;在革命中,是革命总战线中的一条必要和重要的战线。”④同时,晋察冀抗战戏剧作用的发挥,也离不开它的审美价值。从演出形式上看,它的审美价值包括戏剧本身和观众的接近,以及演出形式和观众的接近。

第一,“创演合一”的审美意蕴。在传统的戏剧演出中,有“排演”环节,排演须由导演详细解说戏剧的内容。清代学者李渔在《闲情偶寄》一书中,关于戏剧的导演提出了“解明曲意”“调熟字音”“字忌模糊”“曲严分合”等戏剧导演的原则,强调了排演的重要性。因此,传统的演剧方式是剧本——排演——演出三个环节。但幕表剧把它变成了提纲(构想)——排演(补充)——演出的关系。如,西战团的“幕表剧”《枪毙王家祥》,只确定人物和故事梗概便上场演出,充满了主动性、灵活性和创造性:汉奸王家祥被抓到,计划在万人公审会上演戏,不准备当日枪毙他。但在演戏过程中根据群众的强烈要求,立即将这铁杆汉奸绑赴刑场,执行枪决。又如《穷人乐》的演出,最初只是一个草拟的提纲,只有事件和人物的提要,没有设计台词和动作,《穷人乐》是根据真人真事创作和演出,演员们对戏中的人物和事件非常熟悉,又不受剧本的约束,演员们就根据自己的理解和体验、发挥自己的创造才能来排演和演出。它的每一次排演和演出,也都是“创演合一”,都会添加和补充新的内容,这就丰富了戏剧的内容。

没有剧本只有大略的提纲,导演的环节必大打折扣,戏剧的内容在排演和演出中丰富和充实,等于在演出中进行创作。它不同于演员表演的“二度创作”,而是创作过程和演出过程的合一。创演的合一,在不同的具体情境(演员的临场状态、观众和演员的互动)下会有不同的效果,但也难免戏剧语言和动作的随意性。比如,一次演出《穷人乐》,小栓子因为找不到锄上场晚了,演员们就很自然地说:“小栓子来晚了,咱们斗争他吧。”他应声答道:“我去拉屎了,怎么拨工还不许拉屎呵!”语言稍显粗糙,会损害戏剧的审美品味。

第二,贴近观众带来现实感。山西的山村里多有戏台,在戏台上挂起幕布和汽灯,即可进行抗日戏剧演出。河北山区的农村大都没有戏台,需要在空阔的场地用杉篙、门板、芦席临时搭台,这很不方便,不能适应战时演出的需要。1939年夏秋,晋察冀根据地抗敌剧社汪洋等人发明制作了帐篷舞台:“所谓帐篷舞台,即类似蒙古包那样的一个大篷账,用老百姓自己织的土布缝制而成,然后用十几根碗口粗的木柱支起,用粗绳向四周拉紧,用尺把长的大铁钉固定,再挂上的大幕、天幕、侧幕条和汽灯,就可以演出了。”⑤帐篷舞台搭在适合搭台的垅坎上,坎下为观众席,坎上搭台,装、拆方便,也方便百姓观看。这种演出场所中演员趋近于观众,使戏剧的演出和观赏在贴近现实的情况下得以生成。

晋察冀抗战戏剧演出中演员和观众距离趋近,还表现在“街头剧”或“田庄剧”上。“田庄剧”就是以农村实地的田园庄户为舞台演出的戏剧,它机动灵活,适应了严酷的战争环境,比一般的舞台剧有更强的现实感。比如,方冰编剧、凌子风导演的《石头》一剧,以北方农家小院为背景,把戏剧演出融入到现实生活中,具有强烈的真实感,直到戏剧结束,有的百姓才恍然大悟,明白是在演戏。这是在演员和观众接近“零距离”的情况下取得的审美效果。从审美距离的角度看,它和现代的实验戏剧比较接近。

晋察冀抗战戏剧能够做到审美和政治、演出和编剧、演员和观众的接近或统一,创造了独特的审美风貌,从而具备了广泛的群众性和影响力,为今天戏剧的创作和表演留下了宝贵的启示。

注释:

①王晓明《“抗战戏剧”与“戏剧抗战”刍议——纪念抗日战争六十周年有感》,《黑龙江史志》2005年8月。

②黑格尔《美学》第三卷下册,商务印书馆1981年版,第252页。

③宗白华《美学散步》,上海人民出版社1981年版,第91页。

④毛泽东《新民主主义论》,《毛泽东选集》第二卷,人民出版社1991年版,第708页。

⑤胡可《话剧戏台杂忆》,见单维权、罗恩美主编《在中国话剧一百年的时候纪念文集》,中国戏剧出版社2007年版,第9页。

马明杰,女,河北传媒学院副教授。