渝东南免费师范生的“十年之困”及脱困策略研究

□文/重庆市第八中学校 阳姗珊

渝东南免费师范生的“十年之困”及脱困策略研究

□文/重庆市第八中学校 阳姗珊

十年前,国家免费师范生政策开启了基层教育人才培养使用的新模式,一批批免费师范生接力前行,有效牵引教育资源流向基层。重庆也受益其中,渝东南“一区五县”边远乡镇、农村的基层教育得到了强有力的人才支持。经过调研,我们发现渝东南免费师范生整体发展态势良好,呈现四个特点,但也面临着职业发展空间受到强烈挤压、“亲密度”普遍较低、内生动力严重不足等困境。基于此,我们提出了综合施策、重点突破、环境倒逼的对策建议。

渝东南;免费师范生;发展困境;对策措施

教育大计,教师为本。2007年,党和政府为适应我国教育发展进入全面提高教育质量的历史阶段,在部属师范大学实行师范生免费教育政策。北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学等六所部属师范大学优先实行免费师范生政策。十年间,重庆受益其中,尤其是市内边远乡镇、农村的基层教育得到了强有力的人才支持。2017年,正值重庆免费师范生政策实施10周年之际,我们以渝东南地区免费师范生为研究对象进行调研,发现这一群体整体发展态势良好,呈现四个特点,但同时也面临着职业发展空间受到强烈挤压、“亲密度”普遍较低、内生动力严重不足等困境。基于此,我们提出综合施策、重点突破、环境倒逼的对策建议,以期为重庆市免费师范生政策顶层设计、政策执行提供借鉴与参考。

一、渝东南免费师范生的发展特点

经过实地访谈和问卷调研,我们可知渝东南免费师范生的发展现状亟待改变,它具体呈现出以下几个特点。

1.学缘结构相对较为单一

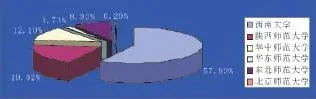

学缘结构,即学缘构成,学理上指的是高校院所、所学专业等在类型、层次上的构成情况,能够集中反映师资来源单位及专业的数量多寡、类型分布等情况。从实际访谈和调研结果来看,目前渝东南免费师范生职业群体主要毕业于西南大学、陕西师范大学、华中师范大学、东北师范大学、华东师范大学和北京师范大学6所高校。其中排名前三甲的是西南大学、陕西师范大学、华中师范大学,比例分别为57.93%、19.02%、12.10%(见下图1)。可以看出,这种单一的学缘结构,更容易形成较为牢固的职业关系,对职业稳定有着积极作用。但不可否认的是,华东师范大学、北京师范大学等地处发达地区的免费师范生很少将视线转到渝东南地区,这说明多类型学校、高层次院校免费师范生总体缺乏是造成渝东南地区免费师范生学缘结构单一的最主要因素。

图1 渝东南地区免费师范生学缘结构情况

2.任教学段差异较大

据图2显示,从渝东南免费师范生任教学段来看,高中学段任教人数最多,占比58.55%,初中学段任教人数次之,占比40.79%,小学学段任教人数极少,仅占0.66%(见下图2)。这说明,目前渝东南免费师范生群体主要为中学教育服务提供支持。

图2 渝东南地区免费师范生任教学段分布情况

表1 渝东南地区免费师范生婚姻情况

调研发现,正是因为任教学段不同,渝东南免费师范生的发展情况各不一样,整体来看,是中学优于小学,而高中又优于初中,但也面临一些共同的发展特点:一是服务最基层教育的理念还比较薄弱。在投入和产出关系还未理清、教师角色意识还未完全树立的情况下,便被毕业生浪潮推向了基层教育第一线。二是小学学段供给侧改革还未突破。如今小学学段的教学模式要求更加多元、新颖,尤其需要全面发展、才艺双全的综合型人才作为任教教师,然而免费师范生受到专业知识积累和能力培养等困境限制,小学学段免费师范生在供给侧改革层面还有待破冰。三是培养模式契合考试选人机制。无论是中考,还是高考,都有内在规律可循,免费师范生能够在教学任务繁重、竞争激烈的环境中发挥自身专长和优势。

3.职业稳定危机不可忽视

一方面,家庭稳定对职业稳定有着强烈的耦合作用,是关键保障。据下表1可知,目前渝东南地区免费师范生有58.55%已婚,有41.45%未婚,并且在已婚群体中94.27%正在抚养孩子,这是一个安居乐业、家庭稳定的群体,是当地教育事业的中坚推动力量。同时,近半数的未婚群体给免费师范生职业稳定带来的危机也不可忽视。通过数据分析,我们发现他们未婚的主要原因和工作年限、性别这两个因子直接相关。其中,未婚教师中有76.2%都是刚工作不到三年的毕业生,性别上男性未婚要高出女性7个百分点。因此,通过家庭稳定策略拓宽职业稳定道路,首先得帮助解决渝东南地区这部分免费师范生的婚姻问题,让他们没有后顾之忧。

另一方面,这受到职业生态圈竞争淘汰机制的直接影响,其中工作能力和成果对职业稳定发展最为核心,最为关键。据了解,就目前渝东南地区来看,秀山县免费师范生发展情况较好。他们主动参与教育教改课题申报、学术论文撰写、讲课比赛等提升能力的项目,其中有5人获得了学校教学能手称号,有1人获得了讲课比赛市级一等奖,有2人获得了讲课比赛市级二等奖。石柱县目前已有6名免费师范生担任班主任,并积极提升科研能力。而渝东南地区的黔江、武隆、彭水、酉阳免费师范生在这方面则有较大差距,这有个体因素,但更多在于因历史、政治、经济、社会、文化因素所引起的职业竞争差异。

4.项目进展处于初级阶段

基层教育最核心的地方在边远山区、乡镇,然而目前形势不容乐观。渝东南免费师范生任教区域主要在区(县)城区,占比84.87%,有5.92%在街道、乡镇任教,仅有1.32%在乡村任教(详见下图3)。

图3 渝东南免费师范生任教地区分布情况

同时,渝东南免费师范生的任教年限普遍较短。目前,任教5年以上的占32.89%,任教3-5年的占26.32%,任教2-3年的占23.03%,任教1年以内的占17.76%。总体来看,任教3年以上的免费师范生占59.21%(详见图4),他们是目前推动渝东南地区基层教育发展的主力军。

综上所述,渝东南免费师范生在职业发展道路上还处于初级阶段,必须卯足干劲、力争上游,市级部署的基层教育和服务也急需再进一步、更上一层楼。

图4 渝东南免费师范生任教年限分布情况

二、渝东南免费师范生的困境分析

十年间渝东南免费师范生在服务基层教育、推进资源流向基层等方面发挥了积极作用,免费师范生发展总体态势趋于良好,但不可否认,这个群体依然面临诸多发展困境。

1.发展空间受到强烈挤压

一是受经济条件制约大。渝东南免费师范生群体主要由重庆本籍偏远地区家庭经济受限的个体组成,免费师范生政策免除了他们的学杂费用、住宿费用,还每月给予生活补助,极大程度上缓解了他们家庭经济负担。但正是家庭经济条件的深刻限制,才使得他们在入学时没有太多机会、精力和空间来思考政策的内涵、要义和导向,以及自我定向、职业生存和未来发展问题。

二是培养过程针对性弱。即使接受了高等教育,很多免费师范生仍对政策的基本要求、核心内容、重点导向、注意事项等内容一知半解,有的甚至完全不知情。据调研发现,渝东南地区并没有对免费师范生职业生存、发展制定长效激励机制,这严重影响他们的行业研判和职业定位。同时,高校也没有专门为免费师范生开设特色课程,基础实践课程的缺乏直接导致他们的执教能力不能得到有效提升。

三是个人成长空间有限。正是受到“入口”经济条件限制,培养过程中发展目标不明确和职业生存发展能力不足的影响,渝东南免费师范生生存和成长空间受到十分强烈的挤压。目前渝东南免费师范生基础工作量繁重,而实际得到的工资普遍不高,也没有业余时间参与其他社会工作,最终造成他们“出口”劣态较为明显,尤其体现在职业竞争力和发展力上。

2.职业“亲密度”普遍较低

一是身份认同感不强。免费师范生政策旨在为基层教育培养教师人才,助推基层教育快速发展,但免费师范生身份的社会、自我认同感却有待提升。从社会生态圈来看,免费师范生中的“免费”二字无形中给这个群体冠以鲜明的色彩标签,换言之,社会普遍认为,这个群体家庭经济基础薄弱,多数来自边缘乡镇、边远乡村,而且思维贫瘠、视野狭窄、创新能力欠缺。同时,“国家定向免费培养,就应该到国家定向需求的边缘地界”去奉献的思维定式,也直接影响他们对激烈的人才竞争漠不关心。市场导向下的职业认知缺乏,自然不利于职业身份认同感的提升。

二是自我成长意识薄弱。据调研,渝东南免费师范生群体职业发展规划严重缺失,拓展自身成长空间不力,如该地区仅有34.87%的免费师范生在从业后有想法考虑继续升学、培训深造。同时,也有部分教师违约无故离岗。黔江教育主管部门明确表示,从2009年至2016年的8年时间里,免费师范生有一定的流失,特别是外省流失较多,不辞而别现象存在,有因个人或家庭原因退出的,而更多的则是调整个人职业发展规划,改行另寻出路,或前往经济发达地区重新就业。

三是职业幸福指数偏低。一方面,物质保障不足、社会认可度不高、自我感知能力较弱是制约免费师范生职业幸福感提升的主要障碍。另一方面,在渝东南地区免费师范生职业生态圈中,仍未建立集体导引个体、成果反哺成才的良性发展机制,正向激励缺项,自立自强的集群效应未能形成,因此从整个职业生态圈来看,幸福感也处于较低水平。

3.内生动力严重不足

一是职称评定成为核心瓶颈。一方面,工作履历单薄。要想具备参加支教等履历条件,对渝东南免费师范生群体来说挑战极大。比如黔江中学,就有40余名免费师范生需要支教,但每年获得的指标仅2个,这对于新进的教师来说,最快也需要等20年才能具备中级职称晋升资格。另一方面,职数受到严格限制。调研发现,有时为了一个中级指标,数十人要展开竞争。要满足履历条件,又有职数限制,职称评定对免费师范生(尤其对入行不久的青年教师)来说,可谓是困难重重。

二是行政职务晋升路径缺失。我们发现,渝东南地区任教的免费师范生很少担任教学以外的其他职务,目前最高也不过是年级副组长或教研副组长。用人单位更多是从教学方面量才使用。与此同时,行政岗位满员以及这些教师尚未表现出优秀的管理才能也是职务晋升难以突破的重要因素。一般而言,在重庆区县中学,本科毕业工作6年的老师,最高可以担任中学副校长或者学校中层领导岗位的正职。当然,因为渝东南历史欠账较多,30岁左右获得该层级的岗位确实有一定难度,这也是他们在渝东南地区发展迈不过的坎。

三是社会责任愿景不强烈。据实地调查数据显示,由于承担着繁重的教学任务,并受到学校月假制度的约束,渝东南免费师范生往往没有业余时间参与社会服务。值得注意的是,有部分教师即使能够抽出时间,也不愿意参与其中,尽管他们是从国内重点师范院校毕业,且在大学期间参与过不同层级的社会志愿服务,具有较高专业素养和实践能力。在参政议政方面,目前渝东南免费师范生群体中没有人担任人大代表或政协委员,相对重庆其他区县有政协常委、人大代表的免费师范生群体来说,还有不小的差距。

三、渝东南免费师范生的脱困策略

要有效克服挑战,摆脱发展困境,真正实现预期目标,渝东南免费师范生发展还有很长一段路要走,且对策措施需要更加明确和科学。

1.综合施策,优化职业生存发展格局

一是做好职业定位和事业规划,开发发展潜能。制定科学合理的招生制度,通过现场展示、网络宣传、权威发布等方式吸纳有志从事基层教育和服务的高考毕业生;建立免费师范生职业认知、工作定位和发展规划数据库,涵盖从入学到工作的每一环节和流程,提升其职业研判能力;注重免费师范生的思想政治教育,尤其要首先摘去“免费”压力帽,从政策牵引、学校培养、社会需求、自我成长四个维度激发他们的自我发展潜能。

二是加强阶段培养和过程管理,提升职业素养。完善培养政策,允许免费师范生进行二次选择,有条件地退出免费师范生队伍,降低报考时的随意性;同时对部分优秀的在校师范生,给予他们进入免费师范生队伍的机会,借此激发该群体的活力和竞争力。高校要针对免费师范生群体设计专向、独特、明确具体的培养模式,加强教学技能培养,如定期举办免费师范生讲课比赛、组织优秀免费师范生参与社会志愿服务、聘任职业素质能力强的免费师范生下乡支教等。由市级教育主管部门统筹,在区、县教育部门的人事机构中设立对应的管理机构,建立“大数据+渝东南免费师范生数据库”,对区域内的所有免费师范生进行过程管理,及时掌握他们在校和在岗情况,提高政策实施效果。

三是完善工资结构和薪酬体系,激发工作热情。认清因历史条件、地域条件等因素导致的免费师范生待遇堪忧的现状,在地方财力有限的情况下,设计合理且具有竞争性的薪酬体系,建立工资收入与工作成效挂钩的良性机制。这既可提高优秀教师的收入水平,又可形成良好的教师工作氛围,有利于免费师范生在职场中的成长。建立政、产、学、研联动机制,强化免费师范生的合作意识,在服务当地政府部门、科研院所、党校等机构中,适当增加收入。

2.重点突破,提升基层教师职业“亲密度”

一是强化身份认知。通过大数据分析,如实呈现大学生与免费师范生就业形势对比数据,加强入学前教师身份、职业定位的宣传和教育,坚定他们进入基层从事教育工作的信心和决心。同时,通过职业研判帮助他们认识到免费师范生在初小学段,尤其是边远乡村的小学学段还有更大空间,从市场需求和院校供给两个维度展示免费师范生的社会地位。

二是树立奉献意识。各区县教育主管部门可探索“走基层”学习教育实践活动,让免费师范生在实际的观摩学习中认清基层教育环境、基层教师职业发展现状以及乡村教育困境,进一步增强关于基层教育的感性认识。

三是提升职业认同感。高校要特别注重职业价值观的塑造,帮助免费师范生树立扎根基层区域、服务基层教育的理念。以形式多样的教育示范活动,如模拟教学、讲座等,引导免费师范生增强使命感和责任感,同时为自己未来的教师职业做好系统规划。

3.环境倒逼,增强职业发展内生动力

一是改善职称晋级条件。一方面,尽力为免费师范生提供履历积累平台。开展免费师范生职称晋升试点,由区、县教育管理部门根据区域实情向市级教育主管部门申报试点单位,一般为符合条件的农村学校,实行长效、联动机制,规避“散点式”“任务式”布局。同时,市级主管部门要加强中期管理和效果评估,没有实现预期目标的单位和教师,“一票否决”。另一方面,创新手段,消解职数限制对职称晋升的影响。在职称评审过程中,可以采用“以聘导评”方式,即以某地区或学校的职数空缺为依据评选相应职称,切实避免教师人才流失。

二是畅通职务晋升通道。在学校,有教学职务,如教研组长、年级组长等,有行政职务,如学生处、总务处等相关部门的行政岗位。要按需用才,量才用人,加强用人单位对免费师范生的管理和配置。遴选部分业务素质强、有一定创新思维、具备管理才能的免费师范生从事行政工作,为他们成长成才开辟新路子。也可对一部分免费师范生进行教育管理方面的定向培养,从理念上强化管理、组织思维,从实践中培养协调、统筹能力。

三是拓展社会服务平台。在社会志愿服务工作上,区、县教育管理部门要向市级教育主管部门看齐,着重创设符合免费师范生成长发展的重大项目、重要工程、重点工作。在参政议政上,要有效对接国家、市级教育政策部署,将新时期的基层教育现状、教育困境及改革策略客观、有效呈报,为重庆渝东南地区边远乡镇、农村教育带来持久光辉。

[1]邹绍清.免费师范生教学技能培养方式创新研究——基于师范生教学技能要素分析[J].西南大学学报:社会科学版,2012,3:62-68.

[2]王琴梅,方妮.免费师范生学习动力及其影响因素的经济学分析——基于陕西师范大学的调查[J].理论导刊,2014,6:90-93.

[3]李伟.论推广免费师范生制度的必要性[J].教育教学论坛,2011,5:166-168.

[4]谌鹏飞,夏可欣.免费师范生对教师职业看法及影响职业变动意向的因素分析——以陕西师范大学为例[J].商情,2011,24:70-71.

[5]王乃一,何颖.免费师范生就业满意度调查及其思考——以华东师范大学为例[J].教师教育研究,2014,2:65-71.