谈地理课堂“师生交流互动”教学模式

摘要:在深化地理教育改革的今天,如何构建更能适应当今时代需要、促进学生地理素养培养的教学模式,对学生的健康发展、教师的快速成长至关重要。为推动地理新课程改革,将地理课堂中“师生交流互动”教学模式作为研究内容。“师生交流互动”教学模式在地理课堂上的有效实施,要求教师在选择互动时,必须根据每个学生的不同特点采取不同的教学方法,必须根据班级学生的综合基础设计难度适当的交流互动活动。

关键词:地理课堂交流互动教学模式

在深化教育教学改革的今天,我们经常发现还有很多教师在教学上依然故步自封,不求变革,不求创新,仍然采用“填鸭式”的教学模式,不重视学生的内心实际需求,没有真正理解新课改理念,“以学生发展为本”“因材施教”等教学理念往往成为一句空话,“师生互动、充满活力、符合规律、共同发展”的教学理念在地理教学过程中更无从体现;学生则被动学习,大多缺乏主动发现问题、分析问题和解决问题的意识与勇气,学习的兴趣和积极性普遍不高。在此背景下,研究适合新课程改革需要的学习模式,就显得尤为重要。本文以“师生交流互动”模式为研究对象,以期弥补传统地理课堂上师生缺少互动、学生学习兴趣不高等问题。

一、“师生交流互动”模式的概念、特点

“师生交流互动”教学模式是一种教师和学生之间充分展开进行交流沟通的教学方法。其最关键部分就是要让学生积极主动地参与到学习过程中来。教师为学生学习交流合作创造合适的环境,关注学生与群体之间的交往互动。经过教学实践,进一步认识到“师生交流互动”教学模式具有四个方面特点:第一,转变传统的教学观念,教师和学生在相互合作、相互作用、相互影响中进行复习教学。第二,重视教师的主导作用,充分调动、发挥学生的自主学习能动性,实现教师与学生的共同发展。第三,教学必须以实现高效课堂、学生高效学习为目标。第四,培养师生的合作精神和实践能力,增进彼此了解,实现教学相长。

二、“师生交流互动”模式的基本原则

(一)主体性原则

使每个学生都能在学习过程中发挥主体性,在课堂教学活动中扮演主体性角色,成为学习活动的主人。

(二)主动性原则

学生既然是学习的主体,教师就应该启发学生如何积极主动地去学习,使每个学生从被动接受知识和技能的客体,转化为积极主动去学习的主体。

(三)创造性原则

每个学生都能够主观能动地对获得的信息进行加工处理,最终使之内化为自己的知识与技能,成为自己的创造性品质。在教学过程中教师应关注学生的学习过程,启发学生从多个角度来发现问题、思考问题并解决问题,发展创造能力。

三、“师生交流互动”模式的一般流程

“师生交流互动”教学模式一般以教师与学生之间、学生与学生之间的互动交流为主,以教师的传授为辅。这是为了确保学生在学习过程中能积极主动地参与学习过程,充分发挥学习的主体作用,重新构建更系统、更科学的知识体系而进行的教学方式的改革。教师与学生之间的交流互动主要是指教师和学生这两类角色之间在课堂内进行的多种形式、多种性质和多种程度的相互作用与相互影响的过程。教师是课堂交流互动的组织者与调控者,发挥着主导性作用。学生在交流互动过程中表现出主体性作用,通过与教師和同学的交流互动,较好地完成学习任务。教师和学生在互动中都得到不同程度的发展,随着在课堂教学过程中的知识学习互动、问题导学互动、联系实际互动、逻辑推理互动,最终进行信息归纳、提炼和总结。其操作流程图如图1所示。

四、“师生交流互动”模式的案例设计

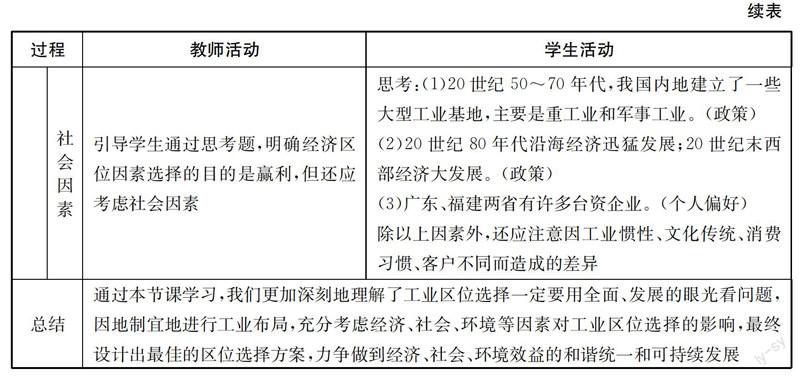

以人教版《工业的区位因素与区位选择》一课为例。

(一)教材分析

继“农业地域的形成与发展”之后,“工业地域的形成与发展”成为学生学习的又一个重要内容,第一节“工业的区位因素与区位选择”是学习工业部分的重要基础。无论是传统工业,还是新兴工业,都需要全面、动态和辩证地分析其区位因素,并作出科学合理的区位选择。同时,通过与农业的区位因素和区位选择的比较,也能使学生更清楚工业与农业在分析主导区位因素和区位选择上的明显不同,巩固农业部分的知识。

(二)学情分析

在学习工业部分之前,学生对区位的概念、分类方法、农业区位选择的方法等均有了一定的知识储备。在进入学习工业部分后,第一节即学习“工业的区位因素与区位选择”,学生对工业区位因素如何进行分类已经有了一定的心理准备。通过与农业区位的比较分析,学生对农业和工业的区位选择的不同有了更深刻的理解。在分析工业区位选择时通过案例分析,把学生直接拉入生活场景,在调动学生学习的积极性,启发学生对所学地理知识的进行灵活运用等方面都能有所帮助。

(三)教学目标

1.知道影响工业的主要区位因素及其变化;能够辨别不同工业部门的主导区位因素;掌握工业的区位选择。

2.结合实例讨论分析影响工业的主要区位因素,并作出适当评价;补充有关工业分类的方法,明确工业的类型。

3.通过对工业区位因素的学习,激发探究地理问题的兴趣;通过工业区位因素的变化,养成辩证看问题的习惯;通过工业与环境的学习,培养环境保护意识。

(四)教学过程

具体过程见表1。

五、“师生交流互动”模式的教学体会

实施“师生交流互动”教学模式,增强了学生学习的积极主动性。课堂上,学生积极参与,气氛热烈,通过师生间的交流互动获取知识与技能,思维能力得到较大发展。同时,也大大减轻了课堂上学生的课业负担。因此,“师生交流互动”教学模式比较适用于地理知识间逻辑关系紧密,难度适中,需要在师生交流互动中才能更好地使学生巩固知识、提升能力的课型。“师生交流互动”教学模式在地理课堂上的有效实施,需要具备以下两个前提:

(一)教师在选择互动时,必须根据每个学生的不同特点,采取不同的教学方法

由于学生间的学习基础、个性特点、行为习惯等往往是不同的,有时差异还很大,因此并不是每次的师生交流互动都适合每一个学生。有些学生基础比较薄弱,在教师和学生互动时,他们往往跟不上课堂节奏,只能沦落为课堂活动的旁观者。因此,针对不同的学生采用不同的交流互动方式,是十分必要的。

(二)教师在选择互动时,必须根据班级学生的综合基础,设计难度适当的交流互动活动

并不是每一堂地理课和所有活动都适合交流互动。根据“最近发展区”理论,只有当活动内容难度适合时,师生才能在交流互动中经过共同努力,出色完成活动任务;而如果活动难度过大,大大超出了学生的能力范围,那么这种交流互动往往会挫伤学生学习的积极性。因此,只有设计难度适当的师生交流活动时,学生的学习才是高效的。

总之,“师生交流互动”是一种教师和学生之间相互合作的互动式的新型课堂教学模式,有助于实现教师和学生共同、可持续发展,有助于培养教师和学生的综合素质,以实现真正的教学相长。当然,任何一种教学模式都有其适用范围,“师生交流互动”教学模式也同样需要教师根据教学的实际需要做出选择,不能千篇一律地选用这种模式,否则,课堂教学必然走向僵化。

参考文献:

[1]赵智辉,沈兴华,方德恩. 互动式教学探讨[J]. 南京军医学院学报,2002(1).

[2]赵荣代,运用互动式教学开发学生创新思维[J]. 现代技能开发,2001(10).

[3]阎军,赵建华,赵晓兰,高风彦,王蕾. 师生互动双主体教学体系的探讨与实践[J]. 河北科技大学学报(社会科学版),2002(1).

(施兵,南通师范高等专科学校学前教育系教师。)