企业集成创新中知识转化微观机理解析

胡亚会, 苏 虹, 张同建

(乐山师范学院 经济与管理学院,四川 乐山 614000)

企业集成创新中知识转化微观机理解析

胡亚会, 苏 虹, 张同建

(乐山师范学院 经济与管理学院,四川 乐山 614000)

在知识经济时代,知识转化是集成创新的内在驱动力。我国企业集成创新能力的不足在很大程度上缘于未能充分重视和挖掘知识转化的潜力。在企业集成创新过程中,知识转化不仅表现于社会化、外显化、内隐化和组合化四种形式,也发生在企业层、团队层和个体层。集成创新知识转化微观机理的解析不仅丰富了知识理论和创新理论,也为集成创新知识转化研究的深化创造了有利条件,从而推动了我国企业集成创新理论与实践的发展。

集成创新;知识转化;知识社会化;科技成果转化;技术团队

1 知识转化对集成创新的促进效应及研究现状分析

杨振宁教授曾说:“中国已掌握了世界上最先进、最复杂、最深邃的技术,如卫星、火箭、核能开发,但是迄今没有学会如何把科技成果转化为现实的经济利益,这是中国最失败的地方。”科技成果转化的滞后性已严重阻碍了我国科技创新能力的成长,与西方发达国家相比,我国科技成果转化效率存在着较大的差距。目前,我国专业性科研机构的科技成果的签约转化率不足30%,签约转化后能够产生经济效益的也不足30%,科技进步对经济增长的贡献率仅为30%,而发达国家科技进步对经济增长的贡献率约为70%左右。

集成创新是促进科技成果转化的一种有效策略或方式。所谓集成创新,是指企业利用并行的方法将企业创新生命周期中不同阶段、不同流程和不同创新主体的创新能力和创新实践集成在一起,从而形成可以产生核心竞争力的一种创新方式。在知识经济时代,集成创新是企业创造新财富的有效途径,是技术融合的延伸,涉及到组织、管理和市场三个维度,但又不同于单一的组合创新、管理创新和市场创新[1]。在网络环境下,供应链日益复杂,导致创新模式的高度复杂,形成更为复杂的创新系统。这个系统跨越了企业的传统边界,要求考虑产品设计、生产流程、商业战略、产业网络和市场营销的集成。因此,集成创新不仅要考虑生产流程,也要考虑产品和服务,不仅专注于技术,也专注于组织、管理和市场。集成创新的结果可以是一种新产品、一种新型的服务,或者一种新的业务流程,也可以是概念、方法、技术、组织、制度、或文化,还可以是以上各种创新结果的有机结合。

在知识经济时代,集成创新的过程在本质上是知识转化的过程,即在知识资本的转化过程中,集成创新得以展开和实现[2]。1958年,英国著名哲学家和物理学家M.Polanyi在《个体知识》一书中提出了显性知识和隐性知识的概念,启动了知识管理研究工程的阀门[3]。1995年,日本学者Nonaka结合实践又对隐性知识和显性知识的内涵进行了深入的探讨,认为隐性知识是依托于个人经验且涉及一系列无形因素的知识,根植于个体的行为本身和个体所处的环境,难以规范、明晰和梳理,具有高度个人化的特征,而显性知识是指可以用正式、常规、易懂的语言来表达,或者可以通过文字记录和书面描述的知识,如技术文件、报告、工作守则等[4]。在此基础上,Nonaka在《知识创造公司》(The knowledge-creation company:how Japanese companies create the dynamics of innovation)一书中提出了著名的SECI知识转化模型,认为知识转化包含社会化(Socialization)、外显化(Externalization)、内隐化(Internalization)和组合化(Combination)四个阶段。其中,知识社会化是从隐性知识向隐性知识的转化,知识外显化是从隐性知识向显性知识的转化,知识组合化是从显性知识向显性知识的转化,而知识内隐化是从显性知识向隐性知识的转化[5]。Nonaka强调,正是在知识转化过程中,知识资本在质的方面得到改进,在量的方面得到扩充,从而使知识资本的价值得以实现,企业的核心能力得以形成。

集成创新知识行为的研究已引起相关理论界的重视,近年来出现了一些有价值的研究成果,为集成创新知识转化的研究深化奠定了基础。李文博、郑文哲设计了集成创新的测评体系,分为技术集成、战略集成、知识集成和组织集成四个要素,其中,技术集成包括技术系统冗余度、技术系统中自有核心技术、与同行业比较的技术水平3个指标,组织集成包括企业与用户交流程度、部门间交流程度、企业之间交流程度3个指标[6]。史宪睿、金丽、孔伟探讨了企业集成创新能力的概念模型,认为企业集成创新能力分为战略集成能力、知识集成能力和组织集成能力三个要素,战略集成能力反映了创新战略的选择能力,知识集成能力反映了企业在集成创新过程中对各类知识的驾驭能力,而组织集成能力反映了对集成创新实施的保证能力[7]。王众托解析了集成创新中的知识集成机制,认为在系统集成创新中知识的集成和创造占有重要地位,且待集成的知识类型有不同领域的知识,包括接口知识、部件知识、系统知识,技术知识和市场知识,显性知识和隐性知识,个人知识和组织知识,以及科学知识、实际经验和技能等[8]。张方华认为集成创新的四个阶段,即新产品概念、科学研究、技术开发、商业化,分别对应信息集成、知识集成、技术集成和辅助要素集成四种集成模式,其中,信息集成是对市场需求信息、技术发展信息和政府政策信息的集成,知识集成是对技术研发知识、市场开拓知识和创新管理知识的集成,技术集成是对先进技术、成熟技术和中试技术的集成,辅助要素集成是对生产能力、营销能力和服务能力的集成[9]。孔凡柱、罗瑾琏基于知识管理的视角研究了企业集成创新和合作创新的契合机理,提出了知识螺旋契合、管理行为契合和目标契合三种契合模式,分析了集成创新和合作创新的契合要素的实现路径,从知识管理的视角指出了这两种创新有效结合的路径[10]。

知识管理就是对知识资本的开发行为,包含知识共享、知识转移、知识转化等一系列行为。从集成创新知识管理的视角来看,现有的研究涉及如下内容:a)将知识集成能力纳入企业集成创新能力的框架,分析了知识集成能力的内涵;b)研究了知识转化、知识转移、知识共享等知识管理策略在企业集成创新中的作用,并解析了这些知识行为的机理;c)从“知识场”的视角探析集成创新的路径,解析了集成创新知识能力的要素体系;d)研究了集成创新对知识型人才成长的促进机制,及知识型人才在集成创新中的作用。

在知识经济时代,集成创新必然浸染了知识管理的特征。从知识管理对集成创新促进的视角来看,现有的研究体现了如下价值:a)阐明了知识管理在企业集成创新中的基础性作用,认为知识集成是集成创新的一个核心要素;b)探析了集成创新中各种知识行为,包括知识转移、知识创造、知识共享等,为集成创新知识管理的深化奠定了基础[11];c)从知识管理的视角提出了若干集成创新的改进策略,推进了知识管理理论和集成创新理论的融合[12]。

知识转化是知识管理的一项关键性策略,对集成创新的实现存在着深远的驱动力。从知识转化驱动力成长的视角来看,现有的研究存在着如下不足:a)集成创新知识管理理论的研究分布在一些孤立的领域,远未形成集成创新知识管理的理论体系;b)没有区分隐性知识和显性知识在集成创新中的不同作用;c)未能将集成创新的知识管理策略转化为企业可以执行与操作的职能管理策略,降低了研究成果的应用价值;d)未能区分集成创新中狭义知识管理和广义知识管理的界限,事实上,集成创新所包含的知识集成、技术集成、组织集成和战略集成在本质上都是广义上的知识管理;e)未能发现知识转化在集成创新知识管理中的核心性和基础性地位,是知识转移和知识共享的基座;f)虽已涉及集成创新中知识转化的探讨,但未能对知识社会化、知识外显化、知识组合化和知识内隐化在集成创新中的功能进行深入的解析。

2 集成创新中知识转化微观机理解析

集成创新一般具有如下特征:第一,集成创新是以创造性为集成的创新。集成并不是各分离要素的简单集中,而是融合了创造性思维,为了创造而集成,即产生创造性的要素组合,强调创新效果。第二,集成创新是创新要素有机融合的创新。分离要素相互组合、补充和协调,形成最合理的融合方式。第三,集成创新是一种复杂性创新。集成创新的工程浩大、操作复杂,需要以系统论为引导,实现对创新主体、创新要素和创新环节的有机集成。集成创新系统不断与外界进行物质、能量和信息的交换,从而促进系统内部的要素和要素之间的关系也在不断变化。第四,集成创新是具有放大效应的创新。集成创新不仅强调要素之间的融合,也强调要素与外部环境之间的融合,可以形成独特的竞争优势,带来集成放大效应。

从知识行为的视角来看,集成创新的过程在微观上可以分解为一系列知识转化的过程,知识转化是知识环境下集成创新的内在动力[13]。在集成创新过程中,知识转化不仅存在知识社会化、知识内隐化、知识外显化和知识组合化四种形式,也分别发生在企业层、团队层和个体层,构成了错综复杂的知识转化网络。企业层知识转化的目标是为了提高集成项目开发决策的准确性,团队层知识转化的目标是为了实现项目的开发任务,个体层知识转化的目标是为了激发员工的活力,为团队层和决策层知识转化的成功创造有利的环境。知识转化的分析不仅涉及到显性知识,也涉及到隐性知识,而隐性知识参与的转化对集成创新的成果起到核心性的促进作用,显性知识参与的转化起到辅助性的促进作用。

从知识生产的视角来看,企业集成创新也被称作企业的“第二代知识管理”,主要包括如下内容:a)利用知识的生命周期,使企业快速地适应创新环境;b)通过产品供需分析,从新知识的生产和应用中获益[14];c)利用陈述性知识和过程性知识来定义企业管理的组织行为规则;d)对知识生命周期中的生产流程、检验流程和集成流程进行评估;e)通过组织学习为企业竞争优势的培育创建一个良好的秩序。

众所周知,我国集成创新战略的开展已历数十年,但远未达到预期的目标,其中重要原因之一是未能充分认识到知识管理对技术、协调、市场等各类集成的促进作用,未能充分挖掘知识转化的内在潜力。因此,集成创新知识转化微观机理的解析可以增强知识管理对集成创新的促进作用,具体体现在如下各个方面:a)有利于构建完整的集成创新知识转化体系,强调知识转化在集成创新知识管理中的基础性作用,不仅丰富知识管理理论,也扩展了集成创新理论,从而促进集成创新理论和知识理论的融合;b)为集成创新知识管理或知识转化的绩效测评提供必要的理论平台,推进集成创新知识管理研究由理论分析向实证检验的转换;c)有利于拓展集成创新知识管理研究的领域,推进知识管理策略向企业可以具体操作的职能管理策略的转化,提高知识管理研究结论的应用价值;d)从隐性知识和显性知识两个方向同时分析知识转化在集成创新中的作用,深化集成创新的知识研究机制;e)为集成创新知识转移、知识共享、知识创造等其他知识管理策略研究的深化提供有效平台,阐明知识转化才是知识转移和知识共享等其他知识管理机制优化的动力源。

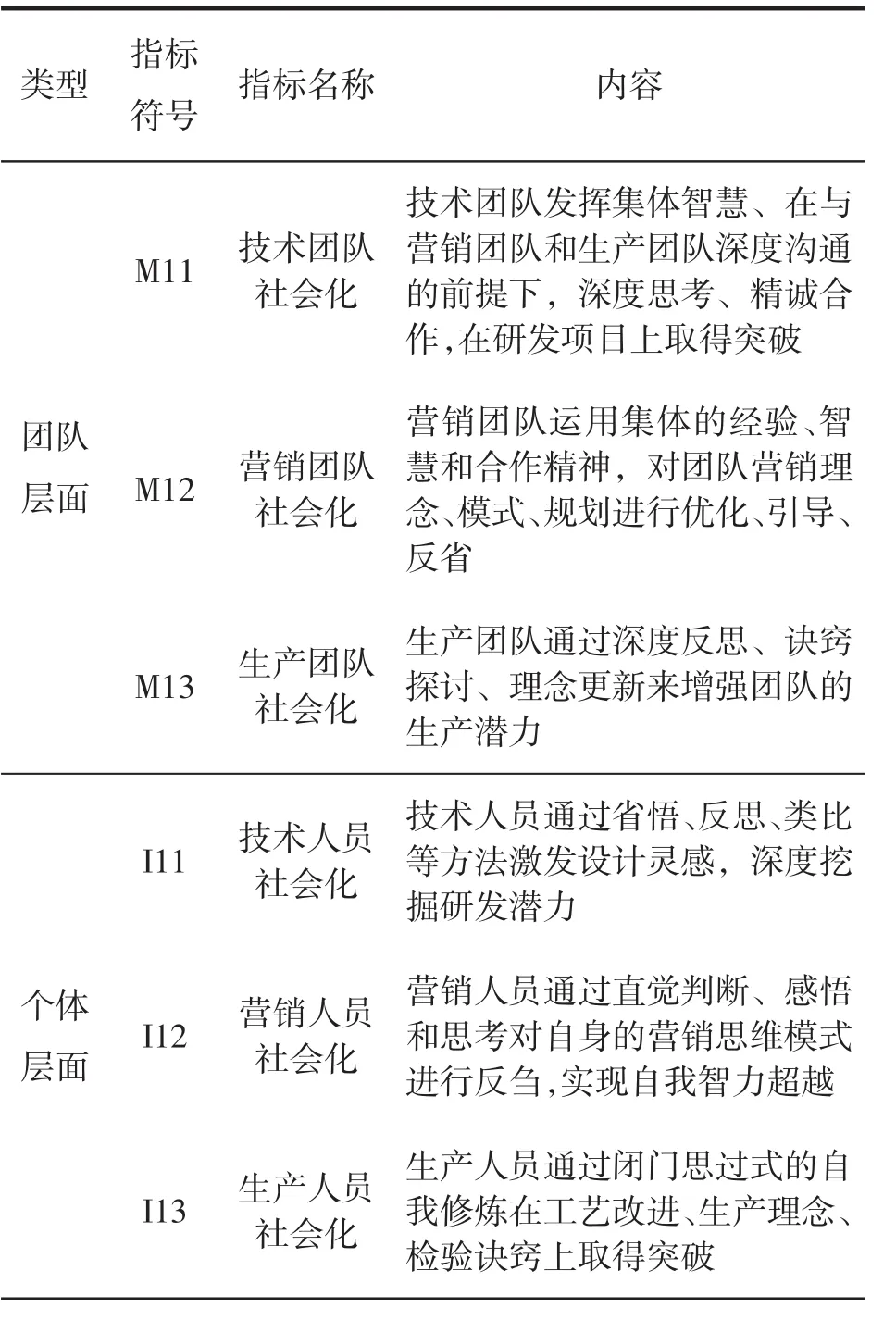

2.1 集成创新中知识社会化解析

在集成创新中,知识社会化发生在企业、团队和个体三个层面,对集成创新的深化均存在着促进作用。在企业层面,决策层需要想方设法修炼自己的决策能力,不仅可以通过自我反省,也可以通过决策人员之间的深度会谈,还可以通过学习外部的可靠经验。在团队层面,技术团队、营销团队和生产团队都需要实施内部修炼,提高团队的内在素质。这种修炼不仅来自于团队内部的酿造,也来自于团队之间的相互启发,尤其是营销团队和生产团队对技术团队的启发。在个体层面,技术人员、生产人员和营销人员也要不断进行隐性修炼,逐步培育个人的业务潜力。这种修炼不仅来自于个人的深度思考,也源于团队内部人员的启迪,还源于团队外部人员的诱导,特别是营销人员和生产人员对技术人员研发思维的诱导。团队层面的知识社会化受到组织制度的激励,个体层面的知识社会化受到企业文化的推进。根据以上分析,可以构建集成创新知识社会化体系如表1所示。

2.2 集成创新中知识外显化解析

表1 集成创新知识社会化体系

类型 指标符号 指标名称 内容M11 技术团队社会化技术团队发挥集体智慧、在与营销团队和生产团队深度沟通的前提下,深度思考、精诚合作,在研发项目上取得突破团队层面M12 营销团队社会化营销团队运用集体的经验、智慧和合作精神,对团队营销理念、模式、规划进行优化、引导、反省M13 生产团队社会化生产团队通过深度反思、诀窍探讨、理念更新来增强团队的生产潜力I11 技术人员社会化技术人员通过省悟、反思、类比等方法激发设计灵感,深度挖掘研发潜力个体层面I12 营销人员社会化营销人员通过直觉判断、感悟和思考对自身的营销思维模式进行反刍,实现自我智力超越I13 生产人员社会化生产人员通过闭门思过式的自我修炼在工艺改进、生产理念、检验诀窍上取得突破

在集成创新中,知识外显化发生在企业、团队和个体三个层面,对集成创新的深化均存在着促进作用。在企业层面,决策层在项目决策上应尽量避免闭门造车、独断专行,因而需要在决策形成阶段善于将自己的决策意愿、思维逻辑、推断模式、未来设想等大胆地表述出来,不仅供相关决策人员参考,也供内部员工监督,还供外部专家纠正。这是一种领导魄力,适于民主化的领导风格。在团队层面,技术团队、营销团队和生产团队均需要将设计草案、实验要领、营销策划等隐喻性的团队创意向外部展示出来,这也是集成创新中技术——生产——营销集成一体化的内在要求,不仅供决策层的监督,也供其他团队的审查,与其他团队的局部战略和企业整体战略保持一致。在个体层面,技术人员、生产人员和营销人员也要不断地将自身的“看家本领”或“绝技”向外展示,不仅有利于自身业务的锤炼,也可以示范于他人,共同进步。根据以上分析,可以构建集成创新知识外显化体系如表2所示。

表2 集成创新知识外显化体系

2.3 集成创新中知识内隐化解析

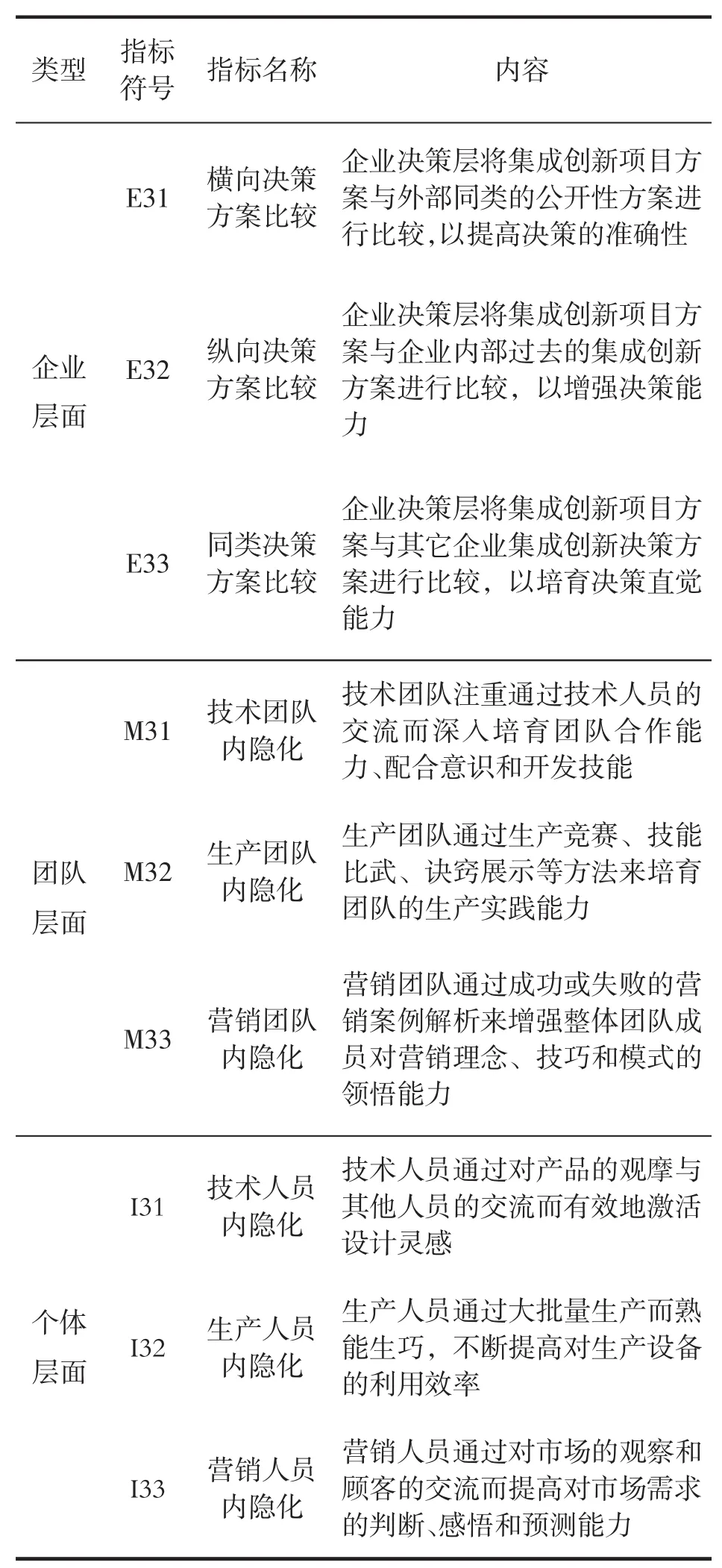

在集成创新中,知识内隐化发生在企业、团队和个体三个层面,对集成创新的深化均存在着促进作用。在企业层面,决策人员需要通过对集成项目决策的比较性反思来强化自身的业务素质,这是西方国家中企业集成创新决策优化的一种常用方法。这种比较不仅将现实的方案与本企业过去的同类方案进行比较,也与其他同类企业的集成创新方案进行比较,还可以与其他不同类型企业的自主创新方案进行比较。在团队层面,技术团队、生产团队和营销团队需要不断地依据既有的、成熟性的技能、方法、思维模式来修炼团队的内在能力,挖掘团队潜力,增强团队创造力,这是现代企业中团队能力培育的一种有效策略,在集成创新中的作用更为显著。在个体层面,技术人员、生产人员和研发人员同样需要不断地在现有的技能和经验的基础上潜心修炼、闭门思过、以求幡然醒悟,这是强化优秀人员业务素质的可行之路。团队的知识内隐化依然依靠组织激励机制来驱动,个体的知识内隐化则依靠敬业精神或对组织的忠诚度来驱动。根据以上分析,可以构建集成创新知识内隐化体系如表3所示。

2.4 集成创新中知识组合化解析

表3 集成创新知识内隐化体系

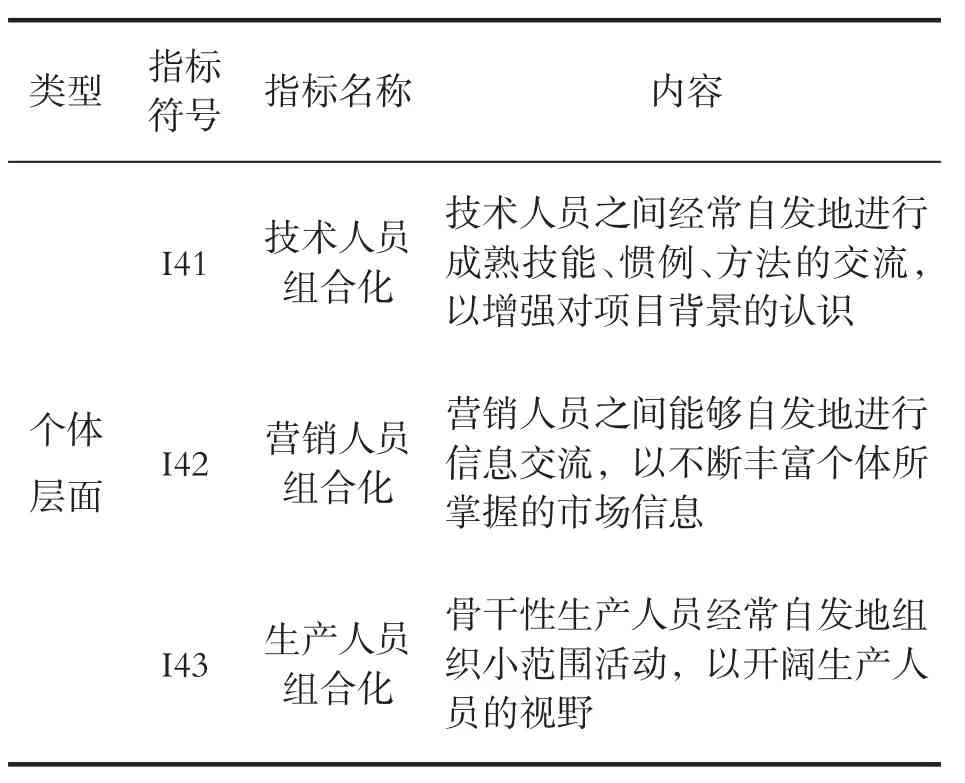

在集成创新中,知识组合化发生在企业、团队和个体三个层面,对集成创新的深化均存在着促进作用。在企业层面,决策层之间需要建立一种祥和、平等、无间隙的沟通氛围,并对多种技术优势或决策方案反复抉择、重复组合,以求最佳匹配模式。同时,信息数据库建设对于决策层完满地实现决策目标也是必要的前提。在团队层面,知识组合化可以表现为两种形式,一种是团队将个体的成熟知识进行组合,形成团队的档案性、永久性、参阅性资料;另一种是将过去的多种成功模式、方案、设计进行整合,抽取有价值的要素,重新构成更具竞争优势的新模式、方案、设计。这种团队能力的开发行为在技术团队、生产团队和营销团队内部都是必要的,是团队管理人员的一种开创性职责,在现代企业尤为重要。在个体层面,技术人员、营销人员、生产人员的知识组合化也分为两种形式,一种是个体将自己的成熟技能、经验、诀窍进行梳理,上升为个人公开能力,另一种是通过与其他个体的随机性交流聚合他人的知识,达到开阔视野的目的。根据以上分析,可以构建集成创新知识组合化体系如表4所示。

表4 集成创新知识组合化体系

类型 指标符号 指标名称 内容I41 技术人员组合化技术人员之间经常自发地进行成熟技能、惯例、方法的交流,以增强对项目背景的认识个体层面I42 营销人员组合化营销人员之间能够自发地进行信息交流,以不断丰富个体所掌握的市场信息I43 生产人员组合化骨干性生产人员经常自发地组织小范围活动,以开阔生产人员的视野

3 进一步研究的方向

知识管理的研究是当代管理学领域的一个重要方向,已经渗透到管理学的各个层面。同样,集成创新中知识管理的研究也必将随之兴盛。知识转化是知识管理的核心环节,因此,集成创新中知识转化微观机理的研究为集成创新知识管理研究的扩展构建了坚实的平台。目前,集成创新知识转化的研究仅停留于理论层面,不能为实际管理活动提供具体的策略性的指导,在这种情况下,基于调查样本数据的实证性研究必将继之而起。本研究的结果为实证性研究的开展和深化创造了有利条件,不仅全面地阐释了集成创新的知识转化流程,为知识转化测度量表的设计赋予了翔实的内容,也详细解析了隐性知识转化的流程,促进对集成创新中隐性知识转化的关注,充分发挥隐性知识转化的作用。

参考文献:

[1]陈旭,哈今华.高新技术企业资本要素配置效应影响因素实证分析:基于A股高新技术上市公司的财务数据[J].贵州财经大学学报,2017(2):75-83.

[2]张华明,王晓林,张聪聪,等.中国装备制造业阶段竞争力研究[J].贵州财经大学学报,2016(6):62-72.

[3]POLANYI M.The logic of tacit inference[J].Philosophy,1966,41(1):1-18.

[4]NONAKA,IKUJIRO.The knowledge-creating company[J].Harvard Business Review,1991(6):96-105.

[5]NONAKA I,TAKEUCHI H.The knowledge creating company[M].New York:Oxford University Press,1995.

[6]李文博,郑文哲.现代企业的集成创新及其综合评价研究[J].科技进步与对策,2005(4):66-68.

[7]史宪睿,金丽,孔伟.企业集成创新能力的概念及其基本模型[J].科技管理研究,2006(11):69-70.

[8]王众托.系统集成创新与知识的集成和生成[J].管理学报,2007(5):542-548.

[9]张方华.企业集成创新的过程模式与运用研究[J].中国软科学,2008(10):118-124.

[10]孔凡柱,罗瑾琏.基于知识管理的企业集成创新与合作创新契合机理研究[J].科技进步与对策,2011(15):126-129.

[11]MCELROY M W.Using knowledge management to sustain innovation[J].Knowledge Management Review,2000,3(4):34-37.

[12]LESTER M.Innovation and knowledge management:the long view[J].Innovation and Knowledge Management,2001,10(3):165-176.

[13]崔海云,施建军.结构洞、输出醒开放式创新与企业技术能力[J].贵州财经大学学报,2016(3):20-29.

[14]MCADAM R.Knowledge management as a catalyst for innovation within organization:A qualitative study[J].Knowledge and Process Management,2000,7(4):233-241.

The Microscopic Mechanism Analysis of Knowledge Transfer in Enterprise Integration Innovation

HU Yɑhui,SU Honɡ,ZHANG Tonɡjiɑn

(School of Economics and Management,Leshan Normal University,Leshan Sichuan 614000,China)

Knowledge transfer is the internal driving force of enterprise integration innovation in the era of knowledge economy.Chinese enterprises′lack of integrated innovation capability is largely due to the failure to fully tap the potential of knowledge transformation.In the process of enterprise integration innovation,knowledge transfer embodies not only in socialization,externalization,combination and implication of four forms,but also in the enterprise level,team level and individual level.The microscopic mechanism analysis of knowledge transfer in integration innovation not only enriches knowledge theory and innovation theory,but also creates favorable condition to deepen the knowledge transfer research in integration innovation,which promotes the development of theory and practice of enterprise integration innovation in China.

Integrated Innovation;Knowledge Transfer;Knowledge Socialization;Scientific and Technological Achievements Transfer;Technical Team

F272.4

A

1009-8666(2017)04-0089-07

10.16069/j.cnki.51-1610/g4.2017.04.017

[责任编辑、校对:王兴全]

2017-03-13

教育部人文社会科学规划项目“公平偏好下知识型团队知识资本开发机制研究”(15YJA790023)

胡亚会(1970—),男,辽宁鞍山人。乐山师范学院经济与管理学院副教授,硕士,研究方向:知识管理;苏虹(1969—),女,辽宁鞍山人。乐山师范学院副教授,硕士,研究方向:技术创新。