法制现代化研究与当代中国法学(1986—2016)

——一个学说史的考察

何勤华 陈 梅*

法制现代化研究与当代中国法学(1986—2016)

——一个学说史的考察

何勤华 陈 梅*

法制现代化研究是20世纪80年代中叶以后在中国出现的一股法学思潮,它既是当代中国法学的重要组成部分,也为新时期中国法学的发展与繁荣做出了重要贡献。本文在对当代中国法学的内涵、法制现代化研究的起步与发展进行梳理的基础上,重点对法制现代化研究30年在人才培养、学术积累以及对当代中国法学的贡献三个方面做出论述,并对法制现代化研究中尚存在的问题以及未来的发展趋势进行阐述。

法制现代化研究 当代中国法学 法理学 学说史

法制现代化研究是当代中国法学的重要领域,是中国法学的重要组成部分,也是具有中国特色社会主义法学的创新驱动力之一。从一个学术史的视角,在简单介绍当代中国法学和总体分析法制现代化研究的历史进程的基础上,本文着重阐述中国法制现代化研究对当代中国法学的贡献,反思法制现代化研究中存在问题,并提出若干深化研究的建议。

一、当代中国法学的内涵

当代中国法学由基础法学、公法学、私法学、社会法学、诉讼法学、国际法学、新兴学科与交叉学科法学等组成。法制现代化研究是基础法学中法理学的一个分支领域。

(一)当代中国法学在不同时期的阶段性特征和代表作品

从1949年新中国建立到1978年实行改革开放,是当代中国法学发展的第一个时期。在法学理论和思想方面,法律工具主义和法律虚无主义盛行,而法学的理论核心就是以阶级斗争为纲的政治观念和国家理论。①参见陈甦:《当代中国法学的历程——〈当代中国法学研究〉导论》,载《中国社会科学院研究生院学报》2010年第6期。在理论体系和学科体系方面,中国法学全面向苏联学习,严重缺乏独立性。

这一时期法学的代表作主要有:北京政法学院国家与法的历史教研室编印《中国国家与法的历史教学提纲》(2册,1962年版),吴家麟《宪法基本知识讲话》(中国青年出版社1954年版),李达《中华人民共和国宪法讲话》(人民出版社1956年版),苏联司法部全苏法学研究所主编《苏联刑法总论》(上下册,彭仲文译,上海大东书局1950年版),张中庸《中华人民共和国刑法》(东北人民大学1957年版),中国人民大学、北京政法学院编印《中华人民共和国民法资料》(1957年版),史怀璧《略论我国继承制度的几个问题》(法律出版社1957年版),中国人民大学法律系编译阿布拉夫的《苏维埃民事诉讼》(中国人民大学出版社1954年版)和克里曼的《苏维埃民事诉讼中证据理论的基本问题》(马绍春、王明毅、陈逸云译,中国人民大学出版社1957年版)等。

1978年至1992年是新中国法学发展的第二个时期。一方面,1978年党的十一届三中全会确立了解放思想、改革开放的基本路线,较为彻底地摆脱了近30年的“左”倾思想统治,1992年社会主义市场经济体制的确立为中国法制现代化提供了经济基础,中国法学得以迅速发展,并开始走自己的发展道路,逐步摆脱苏联法学的影响,不再以阶级斗争的政治主张为核心。另一方面,确立了“一个中心,两个基本点”的正确道路。政治上的变化影响了中国法学的发展,各学科不再以阶级斗争为核心建立,逐渐构建了符合各专业特点的知识体系。此外,这一时期中国法学研究百花齐放,并具有鲜明的时代特色,各专业的划分逐渐清楚,但是还不像如今这样分野明显。

这一时期我国推出了许多带有中国特色的法学作品。如陈守一主编、张宏生副主编《法学基础理论》(北京大学出版社1981年版),沈宗灵《现代西方法律哲学》(法律出版社1983年版),吴家麟主编《宪法学》(群众出版社1983年版),龚祥瑞《比较宪法与行政法》(法律出版社1985年版),罗豪才主编、应松年副主编《行政法学》(中国政法大学出版社1989年版),甘雨沛、何鹏《外国刑法学》(上下册,北京大学出版社1984年版),陈兴良《刑法哲学》(中国政法大学出版社1992年版),佟柔主编《民法原理》(法律出版社1983年版),梁慧星、王利明《经济法的理论问题》(中国政法大学出版社1986年版),陈卫东《自诉案件审判程序论》(中国政法大学出版社1989年版),汪建成《刑事审判监督程序专论》(群众出版社1990年版),柴发邦主编的新中国第一本全国统编教材《民事诉讼法教程》(法律出版社1983年版),李浩培《国籍问题的比较研究》(商务印书馆1979年版),《强行法与国际法》(《中国国际法年刊》1982年卷),《条约法概论》(法律出版社1987年版),王铁崖《国际法当今的动向》(《北京大学学报》1980年第2期),《第三世界与国际法》(《中国国际法年刊》1982年卷),姚梅镇《国际投资法》(武汉大学出版社1985年版)等。

1992年至今是新中国法学发展的第三个时期。1992年中国社会主义市场经济体制确立,1997年党的十五次全国代表大会明确指出:“依法治国,建设社会主义法治国家”。随后中国法学发展日益繁荣,其研究成果大大超越前两个时期,并呈现出以下三个方面的特征:法学的学科划分越来越细;法学的发展逐渐从被动走向主动,不再是法律与政策的“解说员”,充分发挥理论先行的应有学术功能;法学界已经开始表现出对自身文化主体性的关注。

这一时期推出的代表作品有:张文显《二十世纪西方法哲学思潮研究》(法律出版社1996年初版,2006年再版),张晋藩总主编《中国法制通史》(法律出版社1999年版),杨一凡主编《中国法制史考证》(社会科学文献出版社2003年版),刘兆兴主编《比较法学》(社会科学文献出版社2004年版),肖蔚云《论宪法》(北京大学出版社2004年版),周叶中《宪政中国研究》(上下册,武汉大学出版社2006年版),马怀德《行政法制度建构与判例研究》(中国政法大学出版社2000年版),张明楷《法益初论》(中国政法大学出版社2003年版),赵秉志《刑法基本理论专题研究》(法律出版社2005年版),王利明《民法典体系研究》(中国人民大学出版社2008年版),孙宪忠《德国当代物权法》(法律出版社1997年版),张新宝《侵权责任法原理》(中国人民大学出版社2005年版),陈甦主编《证券法专题研究》(高等教育出版社2006年版),郑成思《知识产权论》(法律出版社2001年版),关怀主编《劳动法》(中国人民大学出版社2001年版),杨紫烜《经济法》(高等教育出版社2010年版),林嘉《社会保障法的理念、实践与创新》(中国人民大学出版社2002年版),张卫平《诉讼构架与程式——民事诉讼的法理分析》(清华大学出版社2000年版),马怀德《行政诉讼原理》(法律出版社2009年版),曾令良《欧洲联盟法总论——以〈欧洲宪法条约〉为新视角》(武汉大学出版社2007年版)等。

当代中国法学的内涵非常丰富,而且这一内涵会随着时代的变化不断发展,日益丰富。而在这丰富多元的当代中国法学中,法制现代化研究就是一个重要的学术领域。

(二)法制现代化研究的进程梳理

在20世纪50年代之前,西方已经有不少学者对西方传统社会向现代社会过渡进程中的法律变迁进行了研究,这些学者不限于法学家,还包括哲学家和社会学家。德国哲学家黑格尔(Friedrich Hegel,1770-1831)在其著作《历史哲学》之中,通过对世界历史的比较考察,把东方世界作为世界历史与法律文明发展的第一个阶段,希腊和罗马世界则是第二个阶段,法律文明行程中的最后一个阶段是基督教日耳曼世界。英国历史法学派代表人物梅因(Henry Maine,1822-1888)在其名著《古代法》中,论证了法律制度是在一定的模式或次序下发生变化的。他得出结论,现代社会是建立在个人成就的基础上,而对成就、契约、个人的强调,则是经过几个世纪演化的结果。法国社会学家杜尔凯姆(Émile Durkheim,1858-1917)在《社会劳动分工论》一书中也讨论了早期法的性质,暗含着法律发展理论。除了上述学者之外,马克斯·韦伯(Max Weber,1864-1920)、罗斯科·庞德(Roscoe Pound,1870-1964)、古斯塔夫·拉德布鲁赫(Gustav Radbruch,1878-1949)等法学家也对法律发展和社会发展之间的内在关联进行了考察,并揭示出了法律发展中的一些客观规律。②参见徐显明主编:《中国法制现代化的理论与实践》,经济科学出版社2011年版,第12-15页。

20世纪50年代以后,首先在美国产生了一场“法律与发展”研究运动,并迅速蔓延至其他西方国家。当时许多殖民地都获得了独立,但都面临着严峻的发展问题,原来控制这些殖民地的西方发达国家为了延续其影响力,开始对这些国家实施援助政策。在这样的背景之下,以第三世界的发展问题为核心的发展研究逐渐兴盛起来。推行援助政策的西方发达国家为了使自己的援助有法律的保障,并促成发展中国家在政治上走上法治道路,就以法律的形式来制定和颁布发展援助政策,这样研究发展问题的学者就不得不重视发展中的法律问题。渐渐地,法律与发展这个发展研究的副产品就兴盛起来了,并在第三世界广大发展中国家产生了巨大影响,就是在这场运动中,学者们提出了“经典法制现代化理论”。20世纪70年代中期以来,法律与发展研究虽进入衰落时期,但它依然存在,只不过存在形式不同而已。③参见姚建宗:《美国法律与发展研究运动述评》,法律出版社2006年版。此段是根据姚书整理而成。

法律与发展研究在中国就表现为法制现代化研究,其起步比较晚。1978年之前,中国法学基本没有专门研究法制现代化的,这从1989年张友渔主编的《中国法学四十年》一书中可以得到印证。该书系统地回顾了新中国40年法学的历史进程,其中在法学基础理论部分,只提到健全社会主义法制理论问题,一手抓建设一手抓法制理论,社会主义法制与精神文明建设,社会主义法制与改革,法律与科学技术等问题。在法理学若干重大理论问题的争论部分也只提到法制建设协调发展,只字未提法制现代化的问题。到了姜明安主编的《中国法学三十年》一书出版时,才将法制现代化研究置于中国法理学三十年研究(1978—2008)的基本问题与热点问题之中。书中提道:“在20世纪80年代中期以后,中国法制开始了一次深层次、全方位的现代化变革与改革。因此,法学界与这种现代化热潮相适应,从20世纪80年代中期以后开始了关于法制现代化和法律发展问题的大讨论,并且直到当前一直是法学界研究和讨论的热点问题之一。”④姜明安主编:《中国法学三十年》,中国人民大学出版社2008年版,第27页。

在国内,以“法制现代化”为题的第一篇论文是梁治平的《法制传统及其现代化——东西方法观念的比较与当代主要法律体系》,载于《读书》1986年第1期。而以“法制现代化”作为书名的第一本专著是公丕祥的《中国法制现代化进程》(上卷,中国人民公安大学出版社1991年版)。至20世纪90年代,公丕祥和夏锦文发表成果比较多,也比较集中,成为法制现代化研究的中坚力量。而其他许多学者,如刘作翔、董灵、刘旺洪、张文显、蒋立山、吕世伦、谢晖、张晋藩、张中秋、秦国荣、杜宴林、姚莉、侯强、程乃胜、龚廷泰、方乐、严海良、蔡定剑等,也相继发表论著,从而使法制现代化研究成为中国法理学研究中的一个重要领域,为当代中国法学的发展与繁荣做出了贡献。

二、法制现代化研究的起步与发展

由于不同时期经济政治因素的影响,法制现代化研究在不同的时期有其阶段性特征和代表作品,下面,我们就对此进行一些梳理。

(一)1978年至20世纪80年代中期,法制现代化研究开始萌动

1978年党的十一届三中全会着力于拨乱反正,解放思想,结束了长达30年的“左”倾思想的错误,大会提出:“必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。”在此号召下,中国法律制度建设逐渐恢复,法学研究也开始复苏。根据当时政治环境的需要,这一时期在法学理论方面主要是清除“法律虚无主义”的影响,为法制建设提供理论基础,强调健全社会主义法制理论,注重社会主义民主与法制之间的关系、法制建设协调发展以及法制与改革等问题的研究,因而这一时期学者们并没有十分关注法制现代化问题。

(二)20世纪80年代中期至90年代中期,法制现代化研究初步发展

改革开放之后,对外国文化也逐渐解禁,外国文明再次输入中国。与此同时,与外国进行学术交流的机会逐渐增多,外国现代文明对中国的冲击,使得学者们开始关注“文化”问题,并开始思考传统与现代的关系。在此背景下,法制现代化研究在这一时期的特点主要是,关注对传统法律文化的解构与剖析,重视传统法律文化现代化,探讨分析传统法律文化向现代化转变的机制以及中西法律文化的比较研究。在这个过程中学者们逐渐认识到,在这个伟大的转折时期,中国法律的发展之路就是构建现代法律文明。这一时期的代表作除了上述公丕祥的《中国法制现代化进程》之外,还有《法辩——中国法的过去、现在与未来》(梁治平著,贵州人民出版社1992年版),《中西法律文化比较》(张中秋著,南京师范大学出版社1991年版),《中国传统法律文化》(武树臣著,北京大学出版社1994年版)等。

初步发展阶段的代表论文主要有:拓夫、刘凡的《中国传统法律文化及其现代化刍议》,肖宏开的《现代化与中国传统法律观念》,樊礼恭的《试论现代民主政治的基本原则》,公丕祥的《中国法律文化现代化的概念分析工具论纲》《冲突与融合:外域法律文化与中国法制现代化》和《论法制现代化的标准》,钱大群、夏锦文的《中国传统法律文化思辨》,刘作翔的《中国法律文化现代化的历史动力及其转换机制》,师棠的《市场经济与法律现代化》,刘旺洪的《行政法治现代化研究框架略论》等。

(三)20世纪90年代中期至现在是法制现代化研究的繁荣时期

这一时期中国的法制现代化建设不断地快速发展。1997年党的十五大正式将“依法治国,建设社会主义法治国家”作为治国的基本方略,2012年党的十八大提出全面推进依法治国的基本格局,法制现代化成为学术界关注的热点,其领域也越来越广泛,出现了以下新的特点。

首先,受时代环境的影响,注重结合当代全球化的时代背景和法律全球化的大趋势对中国法制现代化进行研究,问题集中在全球化对中国法制现代化的影响、带来的挑战,以及在法律全球化趋势中如何构建中国法制现代化道路。其次,这一时期学术界比之前更注重部门法制现代化的研究,逐渐填补这一领域的空白,开始注重与其他部门法的联系与交流,此外也开始重视对外国法制现代化的研究。再次,这一时期法学界开始关注法律文化的主体性问题,体现在法制现代化研究上,就是注重对中国特色的法制现代化道路问题的研究。如对从中国清末开始直至现在的整个法制现代化进程或其中的部分阶段进行研究,分析中国法制现代化的模式特征、历史动因、变革进程等问题,以及中国法制现代化的方式和路径,中国区域法治现代化,外国法制现代化对中国构建具有中国特色法制道路的经验与启示等。具体表现为:

1.对法制现代化一般理论和问题的研究。代表作有:《法制现代化的理论逻辑》(公丕祥著,中国政法大学出版社1999年版),《法治及其本土资源》(苏力著,中国政法大学出版社1996年版),《社会变迁与法律发展》(夏锦文著,南京师范大学出版社1997年版),《法制现代化的理论与实践》(徐显明著,经济科学出版社2011年版);代表性论文有:公丕祥的《国际化与本土化——法制现代化的时代挑战》《法制现代化的分析工具》和《法制现代化概念架构》,夏锦文的《论法制现代化的多样化模式》,魏建国的《法治现代化不可忽视的环节:非正式制度与本土资源》和《法制现代化进程中的非制度因素关注及其意义》,柯卫的《论人的现代化与社会主义法治现代化研究》等。

2.对中国法制现代化问题的研究。代表性著作有:《中国法制现代化》(公丕祥著,中国政法大学出版社2004年版),《中国法律的传统与近代的转型》(张晋藩著,法律出版社1997年版),《社会转型与近代中国法制现代化:1840—1928》(侯强著,中国社会科学出版社2005年版),《法律现代化:中国法治道路问题研究》(蒋立山著,中国法制出版社2006年版),《中国法制现代化的历史》(王人博、徐显明主编,知识产权出版社2010年版)等。

3.对部门法制现代化的研究。代表性著作有:《行政与法治——中国行政法制现代化研究》(刘旺洪著,南京师范大学出版社1998年版),《从近代民法到现代民法》(梁慧星主编,法律出版社2000年版),《刑法文化与刑法现代化研究》(许发民著,中国方正出版2001年版),《宪法与部门法制现代化》(刘旺洪主编,法律出版社2016年版)等;代表性论文有:蒋立山的《论司法现代化含义、原则、作用》,刘旺洪的《中国行政法制现代化之模式分析》,夏锦文的《司法的形式化:诉讼法制现代化的形式指标》和《法律职业化与司法现代化关系的若干理论问题》等。

4.外国法制现代化和比较法制现代化研究。代表性著作有:《中西法律文化的比较研究》(张中秋著,南京大学出版社1999年版),《外国法制现代化》(龚廷泰、孙文恺、屠振宇主编,法律出版社2016年版),《比较法制现代化研究》(刘旺洪著,法律出版社2009年版);代表性论文有:夏锦文、唐宏强的《儒家法律文化与中日法制现代化》,夏锦文、付建平的《罗马法复兴与西欧法制现代化》等。

三、法制现代化研究对当代中国法学的贡献

法制现代化研究作为一股法学新思潮,它对中国法学的贡献,不仅仅体现在出版专著和发表论文方面,也表现在对法律人才的积极培养和学术成果的不断积淀等方面。

(一)人才培养

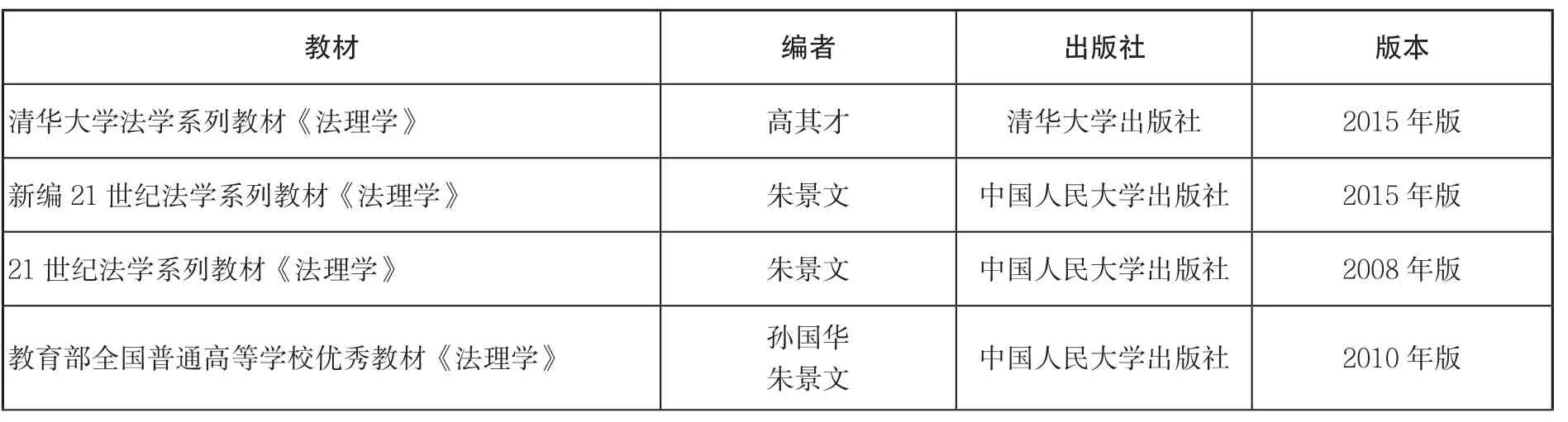

人才培养领域的贡献主要分为两个方面,一是编纂了一批高等院校法制现代化教育的教材,二是开展硕博士的培养。

在教材方面,法制现代化研究是法理学教材内容中的重要组成部分,公丕祥主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材暨复旦博学·法学系列《法理学》教材中,法制现代化就占了一编。除此以外,在其他法理学教材中法制现代化研究也都以章节的形式得到编写者的重视。

表一:包含有法制现代化内容的法理学教材简表

续表

在硕博士培养方面,南京师范大学作为法制现代化研究的重镇,以法学理论、法律史、诉讼法学、宪法与行政法学、民商法学、刑法学六个博士点和法学理论、诉讼法学、宪法与行政法学、民商法学、法律史、刑法学、经济法学、国际法学八个硕士点为学术依托,致力于法制现代化领域五个方向的研究:(1)法制现代化基本理论研究;(2)中国宪政法制现代化研究;(3)中国民商法制现代化研究;(4)中国刑事法制现代化研究;(5)中国法院制度现代化研究。⑤参见《南京师范大学法制现代化研究中心》,载《法制现代化研究》(第12卷),南京师范大学出版社2009年版。此外,南京师范大学还专门设有“法制现代化”方向的硕士点和博士点。其他主要政法院校虽然还没有专门设置法制现代化研究方面的硕博士学位点,但以此作为研究方向的硕博士还是很多的,从中国知网上与法制现代化有关的硕博士论文的数量中就可见一斑,基本包含了各主要政法院校。

法制现代化研究,也培养了一批学科带头人,他们专心致力于该领域的耕耘,著书立说,教书育人,其代表性的学者首推中国法治现代化研究院院长、南京师范大学法制现代化研究中心主任、江苏法治发展研究院首席专家公丕祥教授。他在一系列研究法制现代化的作品中,提出了如下创新观点:

1.法制现代化的概念。公丕祥在其文章中通过三个方面架构法制现代化的概念。(1)关于“现代化”与“近代化”的基本含义。他认为,从广泛的意义上讲,现代化首先是一个变革的概念,是传统生活方式及其体制向现代生活方式及其体制的历史更替。现代化进程是阶段性和连续性的有机统一,是世界性与民族性的有机统一。(2)充分注意到法律与法制的文化内涵,强调从更为广阔的视野去观察文明社会法律成长及其变革的深刻意义。他认为,法制是静态与动态的有机统一,即法制是指法律制度的结构和法律的实现过程;法制也是实证与价值的有机统一,即法制是规范和秩序体系与社会主体权利要求的物化了的制度形态;最后,法制也是法律实践与法律文化的有机统一。(3)关于法律发展与法制现代化的关系。他认为,在现代社会,法律发展具有特殊的含义,它意味着从传统型法制向现代型法制的历史变革过程,在这一概念框架下,法律发展成了法制现代化的代名词。法律发展的本质性意义,就在于伴随着社会由传统向现代的转变,法律也同样面临着一个从传统型向现代型的历史更替。法律的这一转型与变革过程,就是法制现代化的过程。⑥参见公丕祥:《法制现代化的概念架构》,载《法律科学》1998年第4期。

2.法制现代化的分析工具。如公丕祥认为,不能将传统与现代这个二分架构绝对化、凝固化,要看到二者之间的内在相容性以及从前者向后者创造性转化的历史可能性。又如公丕祥对长期以来盛行的内生式与外发式的范式作了批判性反思,他认为以现代化的最初动因为尺度而划分法制现代化的类型或模式,把内生型与外发型绝对化,实际上是与全球法制现代化的历史进程不尽吻合的,应该要从社会的内部机理出发,合理地评估外来因素的作用条件及其后果,进而正确地把握法制现代化的动因。再如,公丕祥通过国家与社会这一分析工具考察法制现代化进程,把握不同国家法制现代化进程的历史差异性,提出法制现代化模式与运行机理的多样性观点,以此来驳斥“全球市民社会”“世界国家”和“世界法”的看法。⑦参见公丕祥:《法制现代化的分析工具》,载《中国法学》2002年第5期。

3.法制现代化的标准。公丕祥强调了三个方面:(1)法制现代化的实证标准。(2)法制现代化的价值标准。有两个基本的要求:第一,对于公民个人来说,只要法律没有明文禁止的,都可以作为;第二,对于国家及政府来说,只有法律明文规定或允许的,才可以作为。⑧参见公丕祥:《论法制现代化的标准》,载《社会学研究》1992年第3期。(3)法律的效益从动态过程中以及法律的外在方面反映法律发展的基本面貌及其水准。

此外,公丕祥还对法制现代化——本土化与国际化、现代法律的成长机理、全球化与中国法制现代化等问题进行了深入研究。为法制现代化研究做出贡献者,除了公丕祥之外,还有张文显、夏锦文、刘旺洪、刘作翔、贺晓荣、蒋立山、秦国荣、黄文艺、李贵连、杜宴林等一批学者。

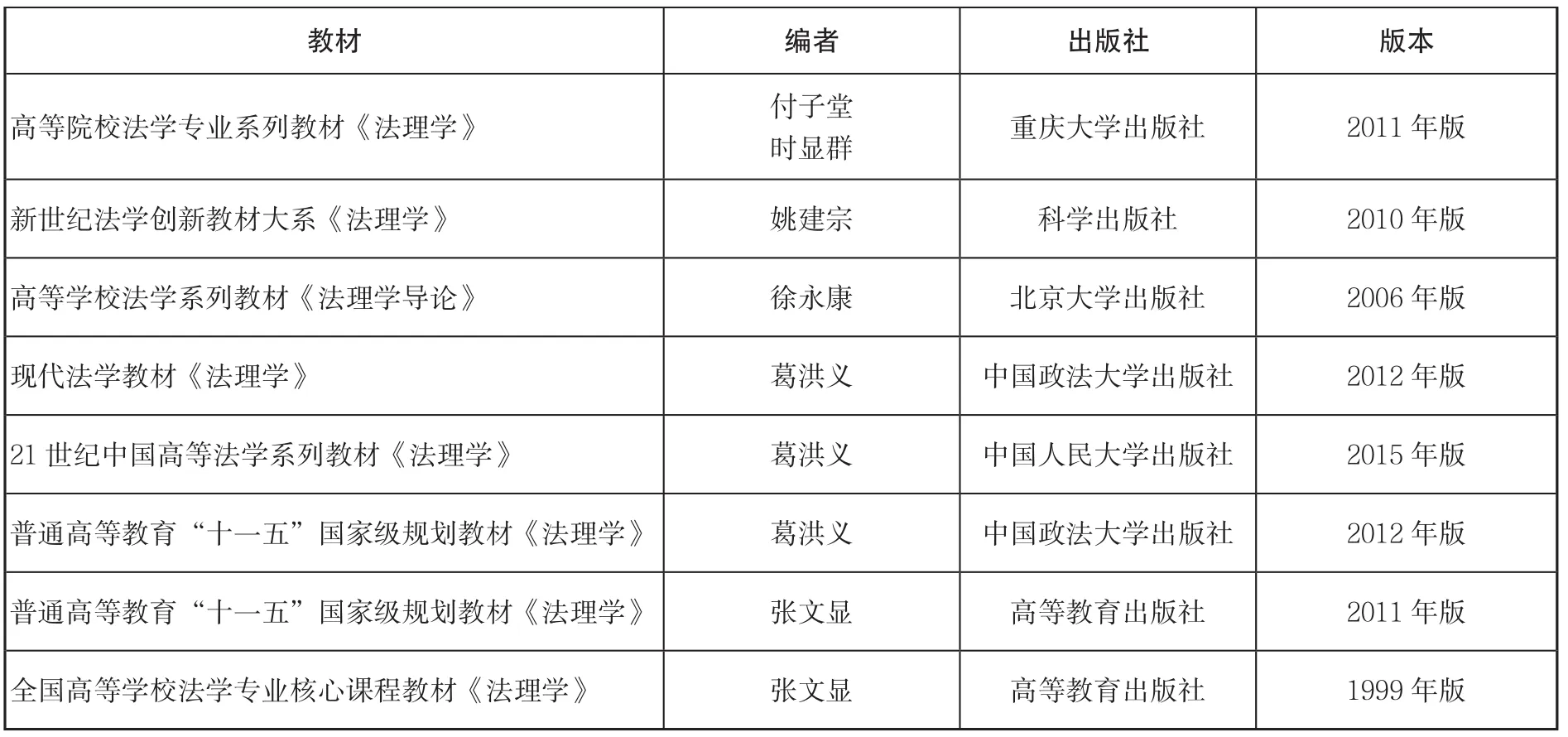

(二)学术积累

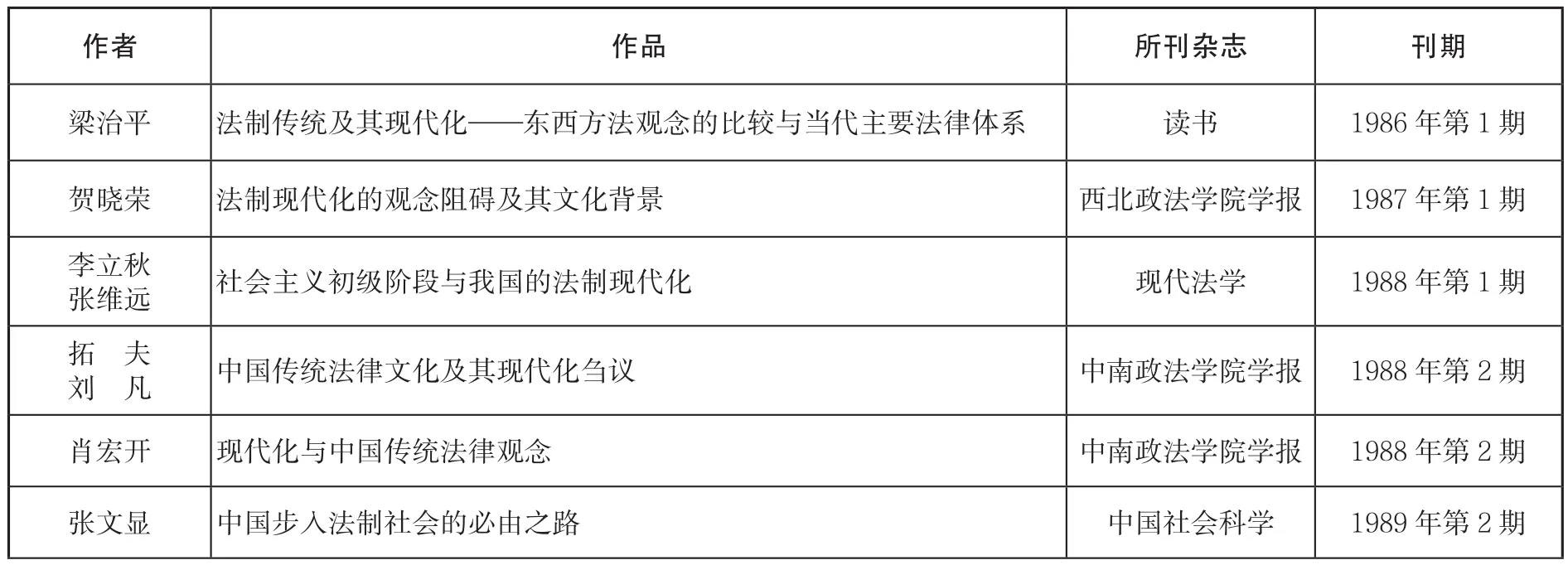

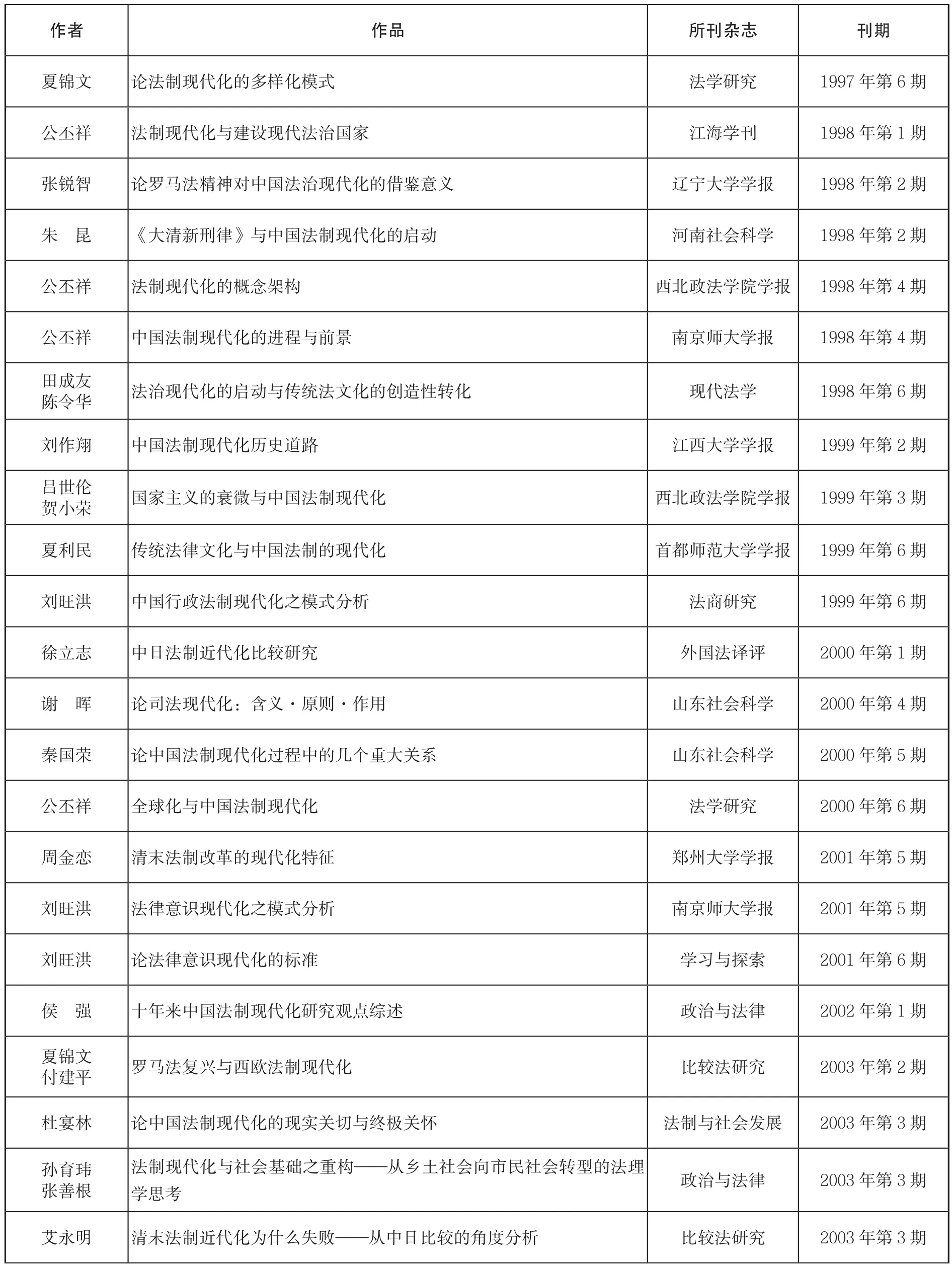

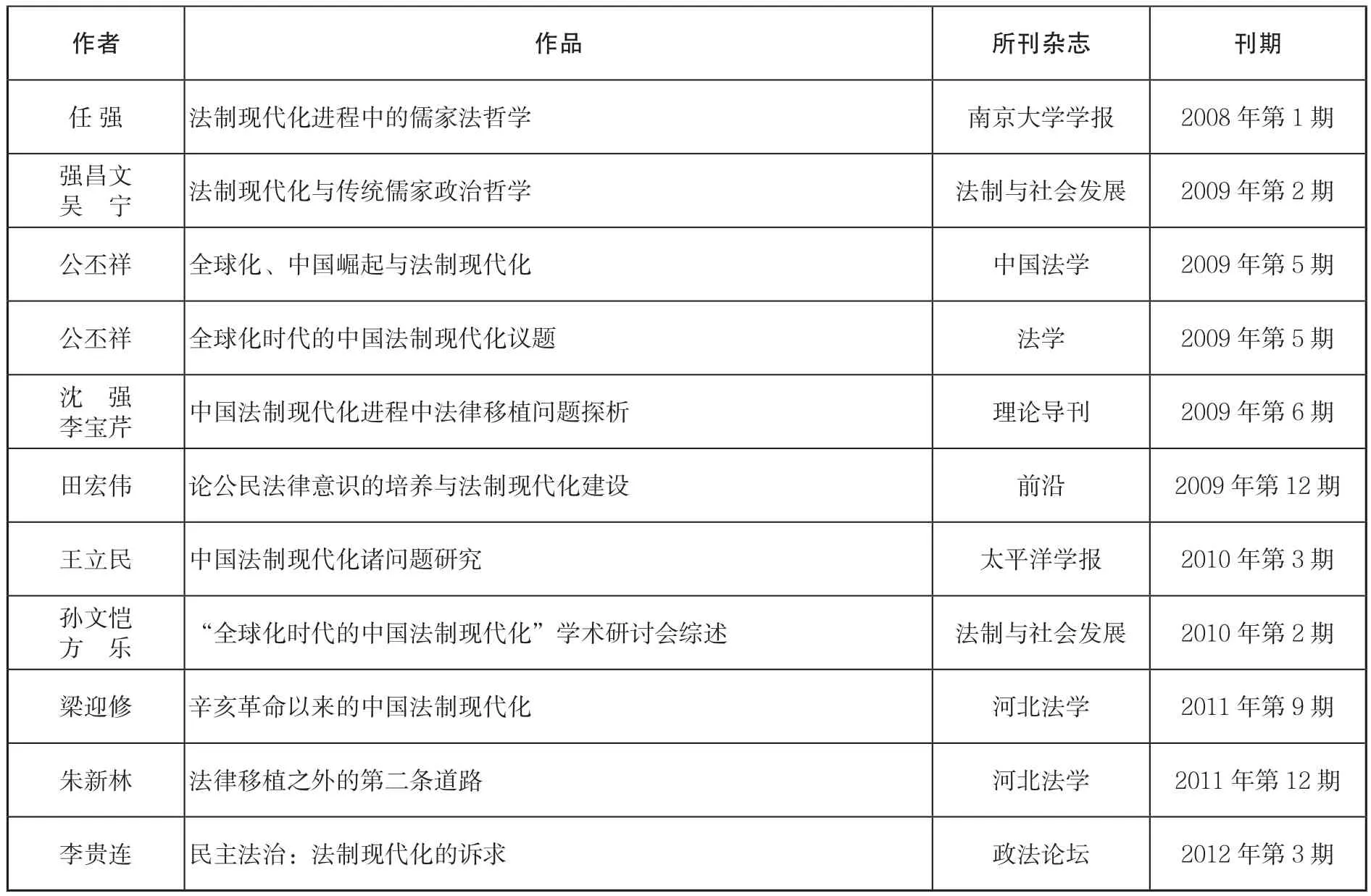

改革开放之后,尤其是1986年以后,经过30年的发展,虽然法制现代化研究存在一些不足,但还是取得了丰硕的成果,为中国法学的发展贡献了一分力量。首先,就论文而言,比较有代表性的就有如下一批。

表二:法制现代化研究之代表性论文

续表

续表

续表

续表

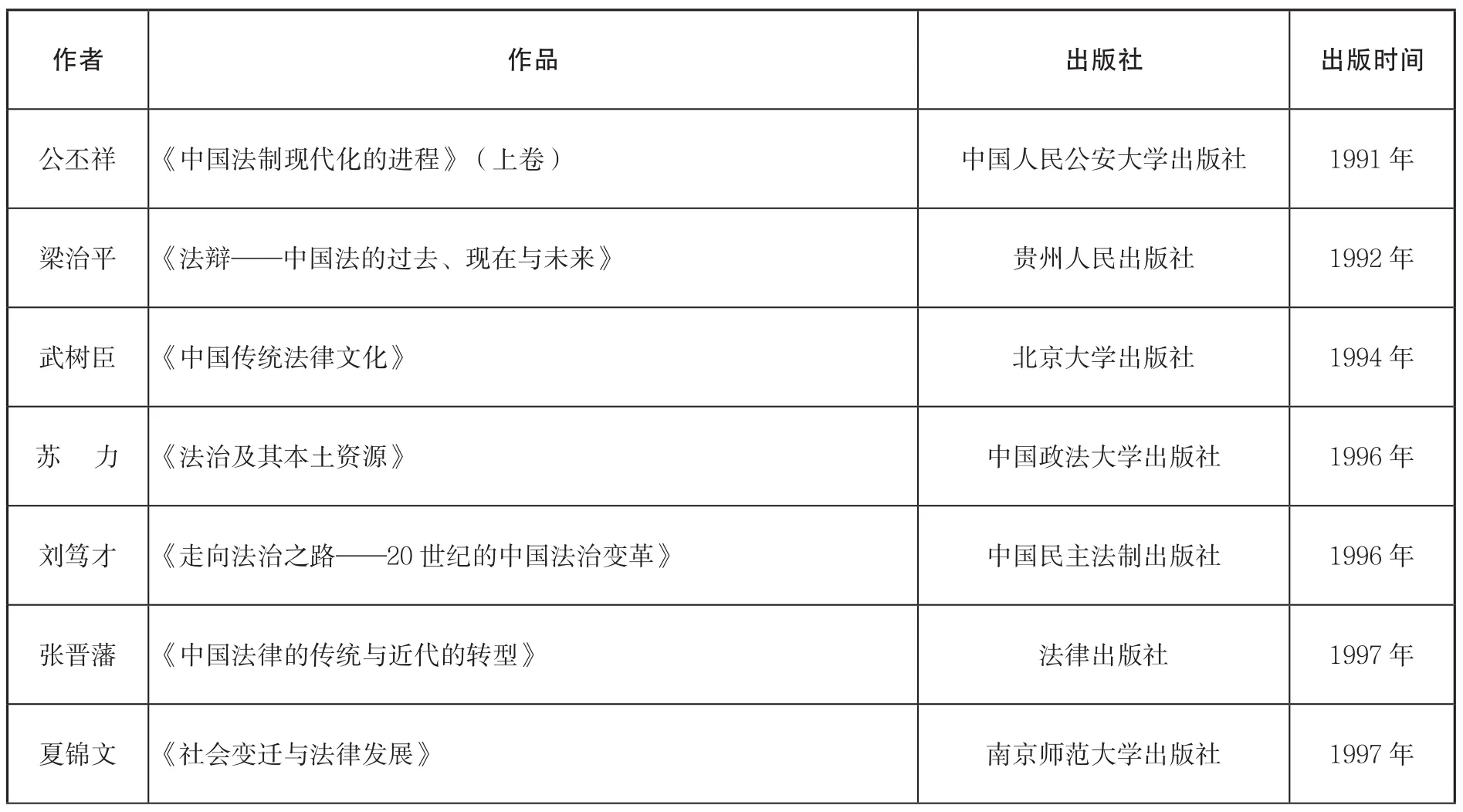

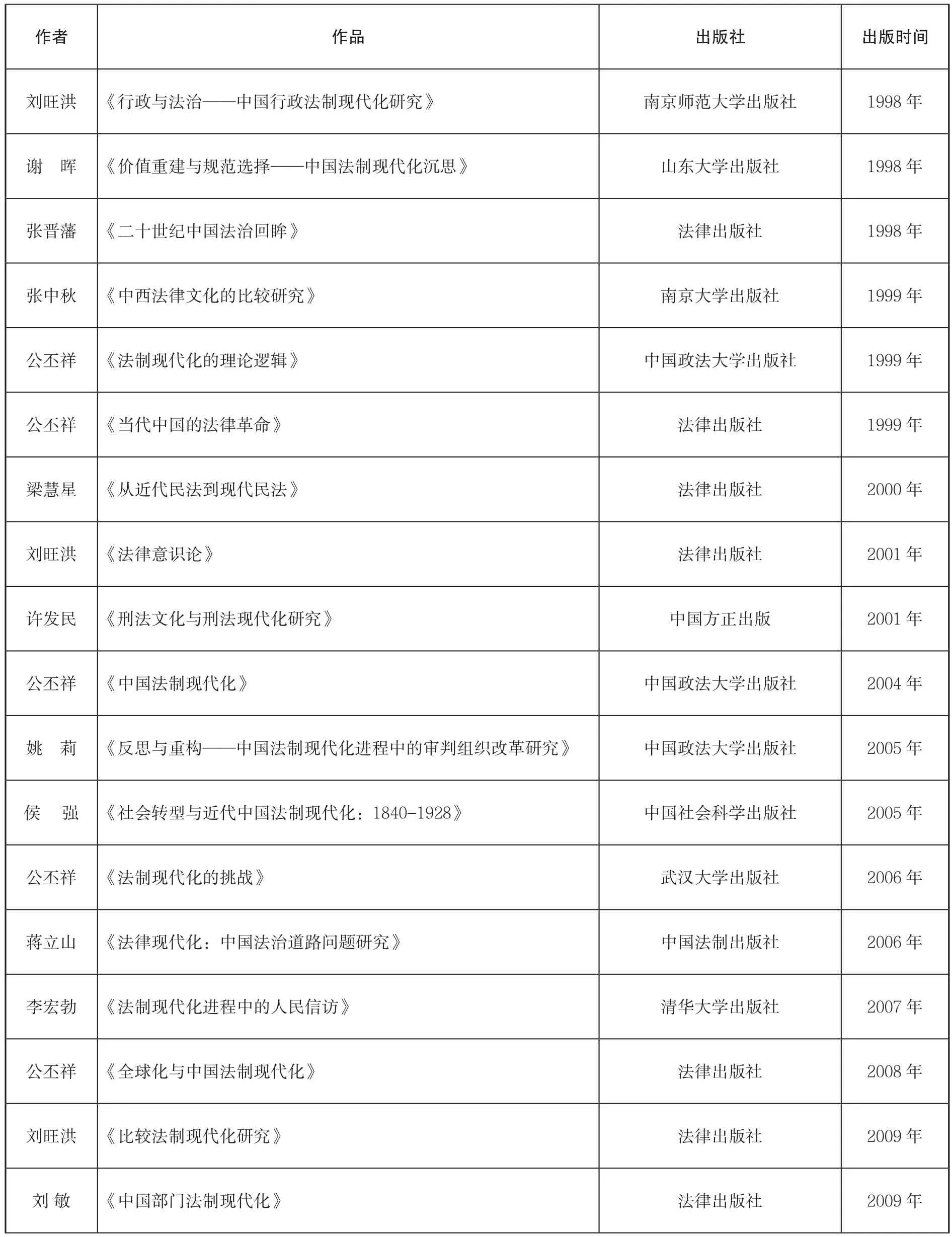

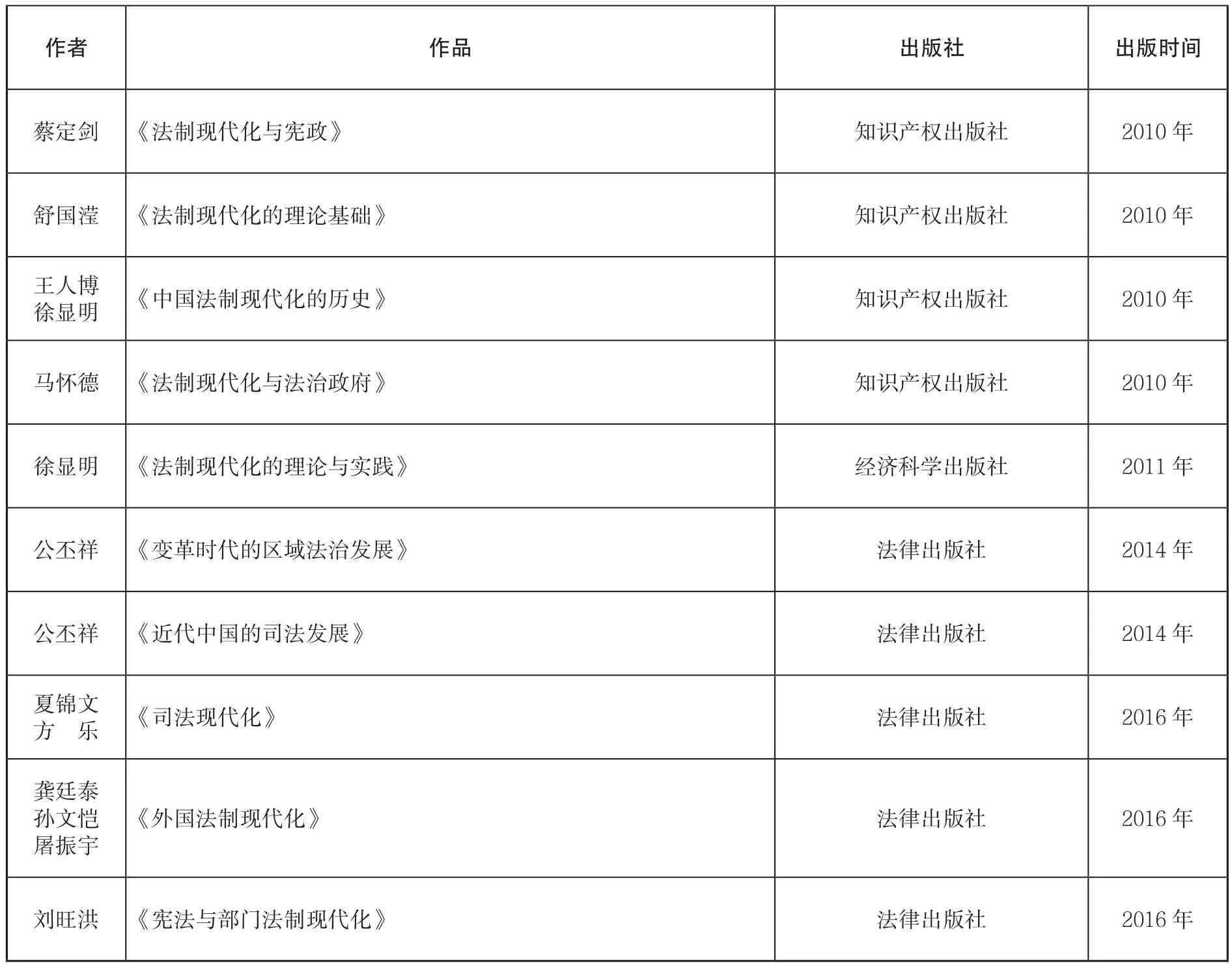

在专著方面,成果也是颇丰,以下是部分有代表性的著作。

表三:法制现代化研究之代表性著作

续表

续表

除专著之外,南京师范大学法制现代化研究中心从1995年起开始连续出版《法制现代化研究》集刊,《天津社会科学》等刊物还辟有法制现代化研究专栏。在这些作品中,以下三部是最有代表性的。

公丕祥著《中国的法制现代化》(中国政法大学出版社2004年版)。这是当代中国第一本系统全面研究中国法制现代化的高质量著作,也是国家社会科学基金项目“中国法制现代化的发展战略”的最终研究成果。全书由六编构成,第一编主要是分析中国法制现代化的理论工具,从马克思东方社会理论对中国法制现代化的指导意义和中国法律发展的模式特征两个方面来阐述;第二编考察了作为中国法制现代化进程历史基础的传统中国法律制度之基本特质;第三编较为详细地分析了中国法制现代化进程中的外域因素,主要是西方法律文化的冲击问题;第四编的主题是20世纪上半叶中国的法律发展及其诸种形态;第五编则反映了从1949年到1978年这大约三十年间当代中国法律发展的基本状况;第六编重述了20世纪中国第三次法律革命的理论基础、内在动力、立法和司法领域的深刻变化以及这一革命的发展走向。公丕祥在该书的序言中写道,本书是其中国法制现代化问题研究的系统总结,着重阐述了中国法律从传统型向现代型的历史转变过程及其本质性趋势,旨在把握中国法制变革进程的特殊逻辑,认识中国法制现代化的模式特征。

刘旺洪著《行政与法治——中国行政法制现代化研究》(南京师范大学出版社1998年版)。该书分为四个部分:第一章,导论,论述作者对行政法的价值目标或基础理论的看法;第二章至第五章,理论分析,试图建立中国行政法制现代化的理论框架;第六章至第九章是中国行政法制若干制度层面现代化的过程分析;第十章,中国行政法制现代化的模式分析,力图从整体上把握我国行政法制现代化的模式特征。该书填补了中国部门法制现代化研究的空白,开拓了国内行政法研究的新领域,增加了以历史实证分析为基础的中国行政法制现代化的理论分析范式。

龚廷泰等主编《外国法制现代化》(法律出版社2016年版)。这是国内目前最全面系统介绍各国法制现代化的专著。全书收录的34篇论文,研究范围涵盖亚洲、欧洲、美洲和非洲。具体包括:10篇论述亚洲国家法制现代化的文章,其中涉及后发型法制现代化之典型国家的日本3篇、印度2篇,研究韩国法制现代化的1篇,关注伊斯兰法系法制现代化的4篇;15篇论述欧洲国家法制现代化的文章,研究范围涵盖俄罗斯(含苏联)、英国、法国、德国和瑞士5个国家;4篇论述美洲国家法制现代化的文章,论述的主题都是美国;5篇关于非洲国家法制现代化的文章多数出于我国研究非洲法律的专家夏新华之手,这些文章可供读者了解非洲个别国家法制现代化的进程。

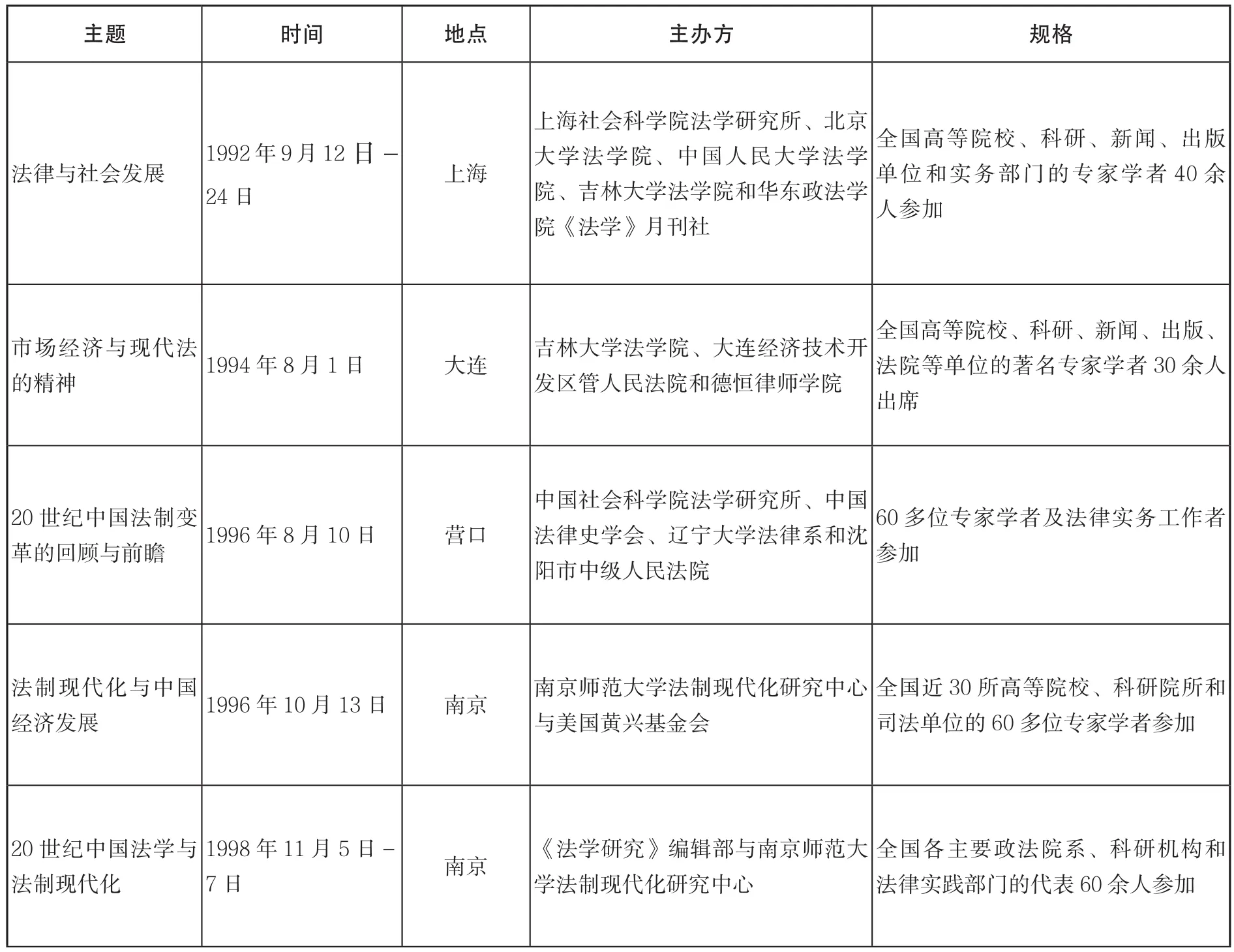

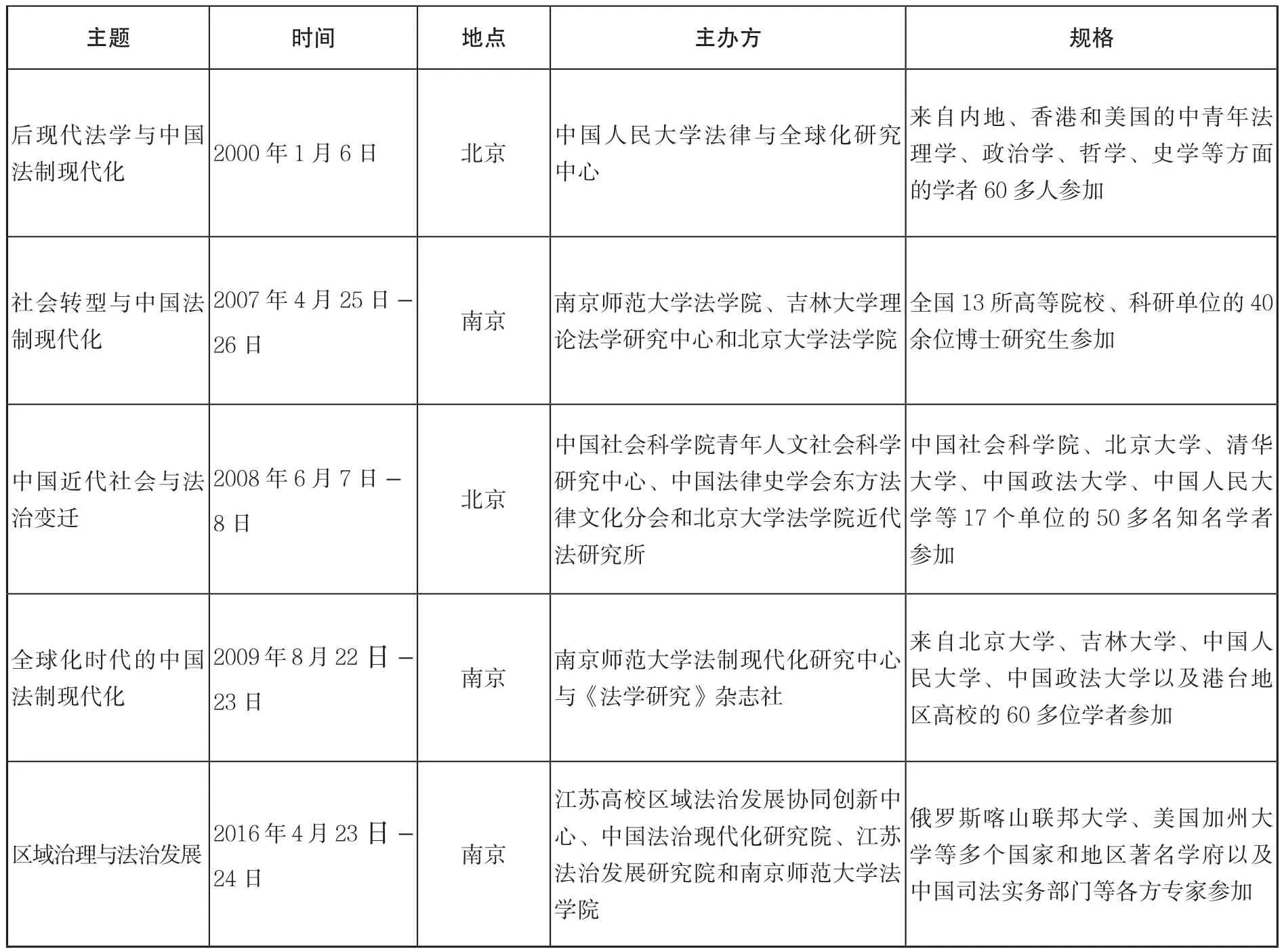

除了著作论文之外,有关法制现代化研究的学术交流也很活跃,通过一系列的研讨会推动了法制现代化的深入发展,这些学术交流主要有:

表四:法制现代化研究之代表性学术交流

续表

(三)对当代中国法学的贡献

第一,法制现代化问题的研究可以为中国法学的发展指引方向。比如,在当今世界,“法律全球化”正成为一种趋势,面对这一趋势,中国法律在紧随世界法律潮流,逐渐融入全球法律发展之中时,如何才能避免边缘化和防止新的法律殖民主义?如何才能更好地参与到世界法律价值体系的构建中去?法制现代化研究的这些严峻问题的提出,恰恰就为中国法学的发展指明了道路。

具体而言,首先,中国法学的发展不能再局限于国内,应该具有国际意识和全球意识。一方面,当前中国法学应关注法学的国际化问题,注重转化研究视角。在某些方面应当将主权的政治性视角转换为全球性视角,将眼光从国家利益视角转换为人本主义视角,中国的法学才能在世界性重大法律问题上发挥作用。另一方面,中国法学应在对传统中华文化辩证继承的基础上,对有中国特色的又具有人类普适性价值的法律文化加以挖掘,形成一套中国特色的普世意义的价值体系。只有这样,中国在世界法律价值体系构建中,才能改变西方法律文明就是世界法律价值体系的逻辑,才能以积极主动的姿态参与到世界法律价值体系的构建中去。其次,必须注重法学教育的国际化。如果我们想避免在全球法律发展过程中被边缘化,就必须积极参与其中,获得话语权,而要做到这些,最基本的就是要培养具有国际化的法律人才。再次,在“法律全球化”趋势中,许多在世界法律价值体系中占据主导地位的制度和规则,通常都是以发达国家的价值观来制定的,它们会通过公约以及国际组织来改变甚至支配我国的制度和规则的建构。对于此情况,中国法学不能只是被动地接受,必须要以辩证的眼光来审视试图支配我国法律发展的这种潜在转换过程,在此基础之上,努力构建一种“全球结构中的中国法学”范式。⑨参见《“全球化时代的中国法学学术研讨会”发言摘要》,载《法制与社会发展》2004年第2期。

第二,法制现代化研究为各部门法的现代化提供了理论基础,使其研究更为深刻。如上所述,法制现代化研究中包含有专门针对各部门法现代化的研究,通过这种研究,总结部门法现代化的历程,提出当代中国各部门法在现代化过程中所遇到的问题,深入分析各部门法现代化的动因,提出各部门法现代化的价值目标模式等。中国各部门法制现代化研究来源于对中国法制现代化的实践,但同时又推动着中国部门法的现代化。

第三,对法制现代化的研究有利于更好地处理中国法学在现代化过程中如何对待中国传统法律文化以及外来法律文化问题。20世纪初期,西方法律文化在中国广泛传播,对中国传统法律文化带来巨大的冲击,从这个时期开始,法学界就一直存在着如何看待西方以及中国传统法律文化的问题。而法制现代化研究使我们了解到,在剧烈的法律文化的冲突过程中,中国传统法律文化不断地扬弃自身,吸收外来法律文化的精髓,中国传统法律文化的价值取向也在不断地发生着变化,以适应社会的剧烈变动,这样的变化过程构成了中国法制现代化的内在机理,所以,在从传统法制到现代法制的转变过程中,对传统法律文化的继承是必然的。中国的法制现代化进程就一直伴随着“西化”与“本土化”的矛盾关系,历史性地生成了中国法制现代化进程的运动逻辑。⑩参见公丕祥:《“西化”与现代化:20世纪初叶中国法律文化思潮概览》,载《法制现代化研究》(第6卷),南京师范大学出版社2000年版。对于西方法律文化,最好的便是通过中华文化对其进行吸收,变为中华法律文化的一部分,而要做到这些,首先就必须要有博大精深的中华传统法律文化底蕴。当代中国法学在现代化过程中要想形成自己的法学流派,和西方法学一较长短,就必须在立足于中国传统法律文化的基础上,去吸收和改变西方法律文化,重构中国传统法律文化,使其更好地适应现代社会的需要。中国法学的发展要想不落入西方的“现代化范式”,就必须建构好中国法学的“主心骨”,即表达中华民族精神的传统法律文化精髓。通过对传统法律文化的研究,可以发现中国传统法律文化中有许多资源是可以直接援用于今日的,而且与西方国家近现代法律中之精华部分一致。因此,中国法学在现代化过程中不能仅仅依赖西方法学,而应该重视中国传统法律文化对当今社会的影响。

当然,中国法学在现代化过程中,必然要学习外国先进法学。通过对外国法制现代化的深入研究,以及中国法制现代化与外国法制现代化的比较研究,学者们在了解中国与外国法制现代化过程异同的基础上,就会有所分辨地去学习外国法学理论。如龚廷泰等主编的《外国法制现代化》一书就比较详细地分析了各国的法制现代化,研究范围涵盖亚洲、欧洲、美洲和非洲;而刘旺洪的《比较法制现代化研究》(法律出版社2009年版)一书,则是我国第一部比较法制现代化的学术专著,综合运用法制现代化、历史分析和比较分析方法,系统探讨了英、美、法、德、日等主要国家法制现代化的社会基础、历史进程、主要层面和模式特征,深刻揭示了不同国家法制现代化的社会机理和法律发展机制,从而在历史实证的基础上把握人类法制现代化发展中的多样性统一的历史规律,揭示其内在根据。

四、法制现代化研究中存在的问题以及未来的拓展

法制现代化研究在取得诸多成果的同时,也存在着一些问题。

第一,研究队伍建设不是很成熟,高质量的研究成果不是很多。虽然20世纪90年代中期南京师范大学成立了研究法制现代化的专门学术机构,还设立了法制现代化研究方向的硕博士学位点,但这仅仅只是南京师范大学的情况,其他主要大学很少有设置法制现代化研究方向的硕博士学位点,法制现代化研究对中国法制现代化来说是非常重要的,但是其研究队伍的建设并没有和它的重要性成正比。西北地区高校连一个法理专业的博士点都没有,更不用说开展有组织的法制现代化的教学和研究了。法制现代化研究的论文和专著越来越多,但是数量的增多并不代表其研究成果的质量提升。整体来说,与论文专著的数量相比,高质量的成果还是不多的。关于这个问题,国内法制现代化研究的权威公丕祥就曾在其著作前言中提道,“国内法学界,一些学者虽然充分注意到中国法制现代化问题研究的重大意义,但从总体上看,研究工作较为分散,成果水准有待提高”。⑪参见公丕祥主编:《全球化与中国法制现代化》,法律出版社2008年版,前言。理论研究繁荣发展的表现之一就是“百家争鸣”,然而,在法制现代化研究方面的学术争鸣并没有其他学科的争鸣激烈,这也从一个侧面反映了上述论断。虽然20世纪90年代中期以后法制现代化研究获得很大的发展,但这还是处于低水平的发展,相关理论还没有发展到比较成熟的地步。

第二,法制现代化研究的某些领域和环节还比较薄弱,尚需深入。首先,各部门法的现代化研究成果比较少。在法理学研究中存在这样的问题,即法理学与其他部门法学科之间比较疏离,法理学不能与部门法有效地结合起来,而法制现代化作为法理学的分支也存在着这样的问题。法制现代化研究比较注重一般理论以及中国整体法制现代化等问题的研究,部门法的现代化研究相对比较薄弱,除了行政法、刑法、民法、诉讼法、宪法现代化有少量专著和论文,如夏锦文的《行政与法治——中国行政法制现代化研究》,许发民的《刑法文化与刑法现代化研究》,梁治平的《从近代民法到现代民法》,姚莉的《反思与重构——中国法制现代化进程中的审判组织改革研究》,刘旺洪的《宪法与部门法制现代化》等之外,其他部门法现代化的研究成果非常少。其次,缺少对法制现代化研究的总结与反思。法制现代化研究要想不断获得发展,就必须不断总结以往研究中的不足,然后再有的放矢地加以改进。但是总结法制现代化研究的论文很少,在中国知网上只能搜到侯强的《十年来中国法制现代化研究观点综述》,刘委、赵亚男的《法律移植与法制现代化研究综述》,郝东升的《三十年来中国法制现代化研究观点综述》,黄立民、严海良的《当代中国法制现代化研究述评》等几篇论文,而且这些论文中,除了《当代中国法制现代化研究述评》之外,都只是陈述中国法制现代化研究的各种观点,并没有指出中国法制现代化研究中存在的问题,也没有系统梳理、细致总结中国当代法制现代化研究情况。

第三,对外国法制现代化的研究不够全面深入,高质量论文和著作比较少。

针对以上法制现代化研究中存在的不足,笔者认为如下三个方面的思路是可以提出的。

首先,继续加强研究队伍建设,提升学科影响力,并增加法制现代化研究方向硕博士学位点设置的数量。硕博士作为未来此方向研究的新兴力量,必须要大力培养。同时,注重提高研究成果的质量,这是提升学科影响力的根本途径。现在有些研究成果还掺杂着功利色彩,许多学者都在浮躁的氛围下从事研究,使得学术成果的质量一时难以提升。而学术成果质量不提高,该学科对中国法学的发展贡献有限,自然也不会受到重视,更不用说具有大的影响力。

其次,反思、总结法制现代化研究中的不足,注重薄弱领域的研究,扫清法制现代化研究中存在的障碍。一方面,虽然中国法制现代化研究发展时间短,但也有许多知识积累,以及学术经验和教训,应该好好总结。只有在总结过去研究之不足的基础上,才能为法制现代化研究指明方向。另一方面,法制现代化研究也要加强与其他部门法学的联系,重视部门法制现代化的研究,填补部门法制现代化研究中的空白,完善对刑法、民法、诉讼法、宪法之外的其他部门法制现代化的研究,为其他学科的发展做出贡献。此外,对于外国法制现代化的研究也必须予以重视,因为中国是一个法和法学后进的国家,尤其是法制现代化研究,西方法制发达国家更是远远走在我国前面,因此,域外的经验尤其值得我们借鉴。

再次,法制现代化研究,其基本的宗旨,就是通过吸收西方法治发达国家在法制近、现代化中的经验和教训,以及他们的研究成果和知识积累,为中国的法制现代化服务,并且探索出一条集中外法律文明之精华于一身的具有中国特色的社会主义法治道路。因此,在法制现代化研究中,我们不能仅仅关注法律制度、法律学术以及法律教育等方面的建设,而且要在现代法治的理念、现代法治的信仰、现代法治的理想和精神追求等方面,创建出一套理论和体系。具体而言,法理学领域的公平正义之价值观,宪法行政法领域中的宪政理念和实施模式,民商法领域里的契约意识、平等意识和诚信意识,刑事法领域的司法公正和当事人权益保障机制,以及诉讼法领域里的基本人权保障和公平、公正之程序体系和证据制度的确立等,都可以说是研究法制现代化之中国学者所面临的最基本任务。

[学科编辑:吴 欢 责任编辑:濮长飞]

The research on legal modernization,a trend emerging in China after the mid-1980s,has not only constituted an important part of the contemporary Chinese legal studies but also made a great contribution to its prosperity in the new period. On the basis of reviewing the beginning and development of the research on Chinese legal modernization as well as the topics of contemporary Chinese legal studies,this paper focuses on three such aspects as the talent training,academic accumulation and contributions to Chinese legal studies made by the research on legal modernization in the past three decades,and at the same time elaborates on the problems faced by the research on Chinese legal modernization and on its future development.

research on legal modernization;contemporary Chinese legal studies;jurisprudence;academic history

* 何勤华,华东政法大学法律文明史研究院教授、博士生导师;陈梅,华东政法大学外国法制史专业硕士研究生。本文系国家社科基金重大项目“法律文明史”(11 & ZD081)第16个子课题“法的国际化与本土化”的阶段性成果。