钢琴音乐创作在中国的百年发展及反思

陈鸿铎

钢琴音乐创作在中国的百年发展及反思

陈鸿铎

本文将先对钢琴音乐创作在中国的百年发展做一回顾,并根据写作技法的变化和社会时期的不同,对这个百年发展做了七个阶段的划分。接着主要就“中国钢琴音乐”这一概念以及中国作曲家创作钢琴音乐应走“中国化”道路这一提法进行反思,指出在人类社会发展已经越来越走向全球化的今天,中国作曲家应该有“世界公民”的胸怀。动辄强调中国化或民族化有时恰恰是不自信的表现,而只要中国作曲家能够真正深入学习并掌握中国优秀的文化精髓,在他个性化的作品中就一定会留下中国的痕迹。

钢琴音乐 “中国钢琴音乐” “中国化” 全球化 个性化

钢琴音乐的创作在中国已经历了一百年的时间,如果以中国著名语言学家赵元任所创作的第一首中国风格钢琴曲的1913年这一时间为起点算起,到今年已经有了103年。为纪念这个相较于欧洲钢琴音乐创作虽短得多但却意义特别重大的百年发展历史,今年(编者注:2016年)上半年在上海举办了一个大型的名为“中国钢琴音乐经典百年回顾”的学术研讨会,一批与会的中国音乐学者对这百年钢琴音乐的创作历史进行了总结。研讨会上还举行了两场百年优秀钢琴作品音乐会,使大家重温了在这一百年间不同的中国作曲家所创作的数十首优秀的钢琴作品。笔者也参加了这次研讨会,亲身感受到中国作曲家在钢琴音乐创作上所作的艰苦努力和大胆探索,以及所取得的成就。这次研讨会也促使人们对于中国作曲家未来该如何创作钢琴音乐进行了反思,其中有两个问题特别引起了笔者的思考,一是如何理解“中国钢琴音乐”这一概念的内涵?二是中国作曲家如何从“中国化”走向“个性化”?不过,在进入对这两个问题的讨论之前,还是让我们简短回顾一下这个百年历史。

一、钢琴音乐创作在中国百年发展的七个阶段

在一些最近出版的中国作曲家创作的钢琴音乐作品曲集中,都有对这个发展所作的回顾性梳理和评价。本文所作的七阶段划分,或许有些与它们相重叠,但主要还是根据笔者本人的理解和分析所作的判断。这七个阶段分别是:

1.草创——1913年

中国人写的第一首钢琴曲(严格讲是风琴曲)产生于1913年,曲名为《花八板与湘江浪》,作曲者为赵元任先生。赵元任先生并非今天意义上的作曲家,因为音乐创作并非他的职业,他主要是一位语言学家,并且极有建树。然而,就是这样一位“业余”的作曲家在中国音乐创作的发展史上却留下了重重的一笔。他不仅以《花八板与湘江浪》开启了中国作曲家钢琴音乐创作的道路,还以《教我如何不想他》开了中国作曲家艺术歌曲创作的先河。在《花八板与湘江浪》创作的同时,赵元任还写了《和平进行曲》和《偶成》。之所以把以《花八板与湘江浪》为代表的几首作品确定为草创阶段,一是因为这是在中国出现的第一批公开出版的音乐作品,二是因为这些今天看作钢琴作品的乐曲当时还只是风琴曲,尽管演奏原理一样,但两者之间仍有细微不同。尽管如此,赵元任先生把两首不同的中国传统音乐,即传统曲调“八板”和湖南民歌“湘江浪”,通过多声织体的处理而整合成一首具有中国风味键盘作品的做法,却实实在在地为中国人创作钢琴音乐开创了一条道路。

2.确立——1934年

1934年,俄罗斯作曲家亚历山大·齐尔品(Alexander Tcherepnin,1899-1977)为了促进钢琴音乐创作在中国的发展,在上海举办了“中国风味钢琴曲比赛”,一批当时在上海国立音专学习的作曲学生积极参加了这次比赛,并写出了不少流传至今的好作品。其中,贺绿汀的《牧童短笛》获得了一等奖。乐曲鲜明的中国山水画意境与西方音乐对位技术的完美结合,构成了它完全不同于西方钢琴音乐的特色。除此曲外,贺绿汀还有两首钢琴曲参赛,《摇篮曲》获得二等奖,《晚会》未获奖,但其节奏的运用仍获得齐尔品的高度赞赏。其他参赛作品还有几首获得了二等奖,如俞便民的《C小调变奏曲》、老志诚的《牧童之乐》、陈田鹤的《序曲》和江定仙的《摇篮曲》。这些乐曲都具有很强的原创性,把中国风味与西方的作曲技术很好地结合起来,从而确立了中国后来几十年的创作方向。这里的确立不仅体现在出现了真正钢琴音乐的创作,还体现在这是中国职业作曲家创作钢琴音乐的开始。

3.巩固——1945-1960年代

经过《牧童短笛》之后10多年左右的发展,钢琴曲的创作更加体现出专业化倾向,篇幅更长,更多组曲形式,演奏技巧的处理也趋更难。先是钢琴家后又成为作曲家的丁善德先生,在这一时期就创作了数首具有重要影响的钢琴独奏曲和组曲,如《春之旅组曲》(1945)、《E大调钢琴奏鸣曲》(1946)、《序曲三首》(1947)、《中国民歌主题变奏曲》(1948)、两首《新疆舞曲》(1949,1955)、《儿童组曲“快乐的节日”》(1956)等,丁先生的创作成为中国百年钢琴音乐发展中的重要里程碑。这一时期创作的其他一些重要作品还有,瞿维的《花鼓》(1946)、桑桐的《在那遥远的地方》(1947)和《内蒙古民歌主题小曲七首》(1952)、陈培勋的《广东小调“卖杂货”》(1952)、汪立三的《兰花花》(1953)、蒋祖馨的《庙会组曲》(1955)、朱践耳的《序曲第二号“流水”》(1956)、黄虎威的《巴蜀之画组曲》(1958)、吴祖强、杜鸣心的《舞剧鱼美人选曲四首》(1959)、陈铭志的《序曲与赋格二首》(1961)、孙以强的《谷粒飞舞》(1962)、储望华改编的《解放区的天》(1963)和《翻身的日子》(1964)和石夫的《新疆组曲》(1964)等,所有这些作品构成了钢琴音乐创作在中国百年发展过程中的一次高峰。

4.大众化钢琴音乐——文革时期

由于文化大革命的原因,整个音乐创作彻底走向大众化,钢琴音乐也基本上以民歌或革命歌曲为主旋律进行创作。文化大革命的目的是要消灭一切代表资产阶级的文化,而钢琴作为一件最具有资产阶级代表性的乐器,本来在文革来临的时候是要面临被扫尽历史垃圾堆的命运的,但由于发现它可被用来为无产阶级文艺服务,如钢琴伴唱样板戏《红灯记》、钢琴协奏曲《黄河》,其原将毁灭的命运得以改变。

既然要让钢琴为无产阶级文艺服务,索性就让它服务的彻底一点。于是,就有了大量为广大人民群众服务的钢琴独奏作品的产生。这些作品通常选用民歌、民间音乐曲调、戏曲音乐等作为主旋律,也有大量的作品采用了当时盛行的革命歌曲为主题。在技巧上不追求新奇,尽量迎合大众的理解水平。这样的局面对于作曲家来说至少是值得庆幸的,因为创作钢琴音乐的权利还未被剥夺,而且这时也产生了许多非常优秀的作品。如王建中创作的一批采用民歌和民间曲调为素材的钢琴曲《陕西民歌四首》(1973)、《浏阳河》(1974)、《绣金匾》(1974)、《彩云追月》(1975)等,根据聂耳的歌曲和其他革命歌曲而创作的《大路歌》(王建中,1972)、《台湾同胞我的骨肉兄弟》(周广仁,1976)和《叙事曲(游击队歌)》(汪立三,1977)等,以及根据中国古曲和传统乐曲创作的《梅花三弄》(王建中,1972)、《百鸟朝凤》(王建中,1973)、《夕阳箫鼓》(黎英海,1975)、《平湖秋月》(陈培勋,1975)和《二泉映月》(储望华,1977)等。这些作品虽然出生于文革,但有些仍然是今天音乐会的常演曲目。

5.复苏与突破——1978-1986年

文革结束,钢琴音乐创作迎来了新的发展机会,一批文革中成长起来的像谭盾这样的青年人进入音乐学院学习,他们把刚学到的西方作曲技术如无调性和12音序列作曲法等与自己所熟悉的中国民间音乐结合起来,尝试着不一样的中国音乐风格。而老一辈作曲家们也希望抓住机遇,把失去的时间夺回来,两代人都意图在创作观念和写作技法上做出全新的突破。如年轻一代作曲家谭盾的《八幅水墨画的回忆》(1978)、权吉浩《组曲——“长短”的组合》(1985)、陈怡的《多耶》(1985),中、老年作曲家汪立三的《东山魁夷画意》组曲(1979)、孙以强的《春舞》(1980)、陈铭志的《钢琴小品八首》(1982)、罗忠镕的《钢琴曲三首》(1986)等,就是这一时期的代表作品。

6.高潮——1987年

笔者把1987年单独提出来作为钢琴音乐创作在中国百年发展中的一个高潮,是因为中国著名作曲家、钢琴家、上海音乐学院的赵晓生教授在这一年创作了他的举世闻名①该曲的出现受到国内外音乐家、作曲家的瞩目,这方面的评论可参看赵晓生著《太极作曲系统——赵晓生音乐论集》(科学普及出版社广州分社1990年出版)一书扉页的题词,以及第260页对外国音乐家评价的引述。的钢琴独奏曲《太极》。之所以这样说,是因为《太极》不论在作曲技术还是在创作观念上,都突破了在此之前西方的各种流派和中国作曲家此前已经形成的写作路数,因而显得独树一帜,且获得了极大成功(获1987年上海国际音乐比赛小型作品一等奖)。该曲以中国古书《易经》为其思维源头,创造性地运用阴阳八卦设计了一个组织音乐各种要素的系统。如“太极和弦”、“太极音阶”、“阴阳两仪”、“两仪和弦”等,我们可以从作曲家所制作的一张阴阳八卦图中,看到他为该曲设计的音高体系(见下面的插图)。有了这个系统,可以解决音高、节奏、结构等处理上的许多问题。而更重要的是,这样的音乐设计完全体现了中国文化的精髓,音响也动听迷人。正如美籍华裔作曲家周文中所说:“赵晓生不是单单用了《易经》的名称,而是体现了它的哲学”。②同①,第260页。

7.“现代民族化”——1988至今

自赵晓生之后,钢琴音乐创作呈现“现代民族化”的发展趋势,所谓“现代民族化”即用现代性来“包装”民族化。具体讲,就是各种现代西方作曲技术都可以拿来运用,没有任何限制,但表现中国或中华民族文化的主旋律不变。从本质上来看,此时中国作曲家的创作观念与百年来所一贯遵循的并无根本改变,只是手段更加多样了。优秀的作品当然不断涌现,如朱践耳的《南国印象》组曲(1992)、王建中的《情景》(1994)、陈其钢的《京剧瞬间》(2000)等,但似乎极少有作曲家愿意写表现非中国风格或不属于任何特定文化背景的音乐。关于这一点,将在下文中论及。

二、对钢琴音乐创作在中国百年发展的反思

1.如何理解“中国钢琴音乐”这一概念的内涵?

任何一种概念性的表述都是需要加以确切定义的。当中国人,或许也包括非中国人,在用“中国钢琴音乐”这一称呼时,他们或许理所当然地认为,“中国钢琴音乐”当然是指由“中国作曲家创作的钢琴音乐”了。这一回答极自然,看起来好像也毫无问题,但如果把它看作就是对“中国钢琴音乐”的确切定义的话,那么在实际的情形中,则可能会受到质疑。请看下面的例子:

上例是俄罗斯作曲家亚历山大·齐尔品的《中国风格音乐会练习曲五首》(Op.52)之二“琵琶”(Die Laute)。齐尔品曾长期逗留中国,深入中国民间学习中国音乐,创作了一批中国风格的钢琴作品。因此尽管他不是地道的中国作曲家,可是他的许多作品不仅完全符合中国风格,而且可以说与中国作曲家的创作在风格上几乎无异。上例不仅音调中国化,连中国弹拨乐器的演奏特点也综合得非常到位。我们能因为他不是中国作曲家,而硬把这个作品当作“俄罗斯钢琴音乐”吗?

下面再举一例。前苏联作曲家鲍里斯·亚历山德罗维奇·阿拉波夫(Boris Alexandrovich

Arapov,1905-1992)的《中国民歌主题钢琴小曲六首》之“抒情曲”。

阿拉波夫也曾长期在中国工作,受到中国音乐文化的熏陶,上例就是他直接采用中国云南民歌《小河淌水》的曲调而写成的一首变奏曲,其风格也与其他中国作曲家所写的作品并无不同。

以上两例尽管由外国作曲家所作,但听起来完全是中国味,因此可以说明,中国作曲家创作的钢琴音乐就是“中国钢琴音乐”这一看法至少是不全面的,这是这一看法产生的第一个矛盾。

如果外国作曲家创作的钢琴作品具有中国风格可以被看作“中国钢琴音乐”的话,那么,或许我们把“中国钢琴音乐”重新定义为“中国风格的钢琴音乐”是不是就没有问题了呢?也不然。下来还是用两个例子来说明。

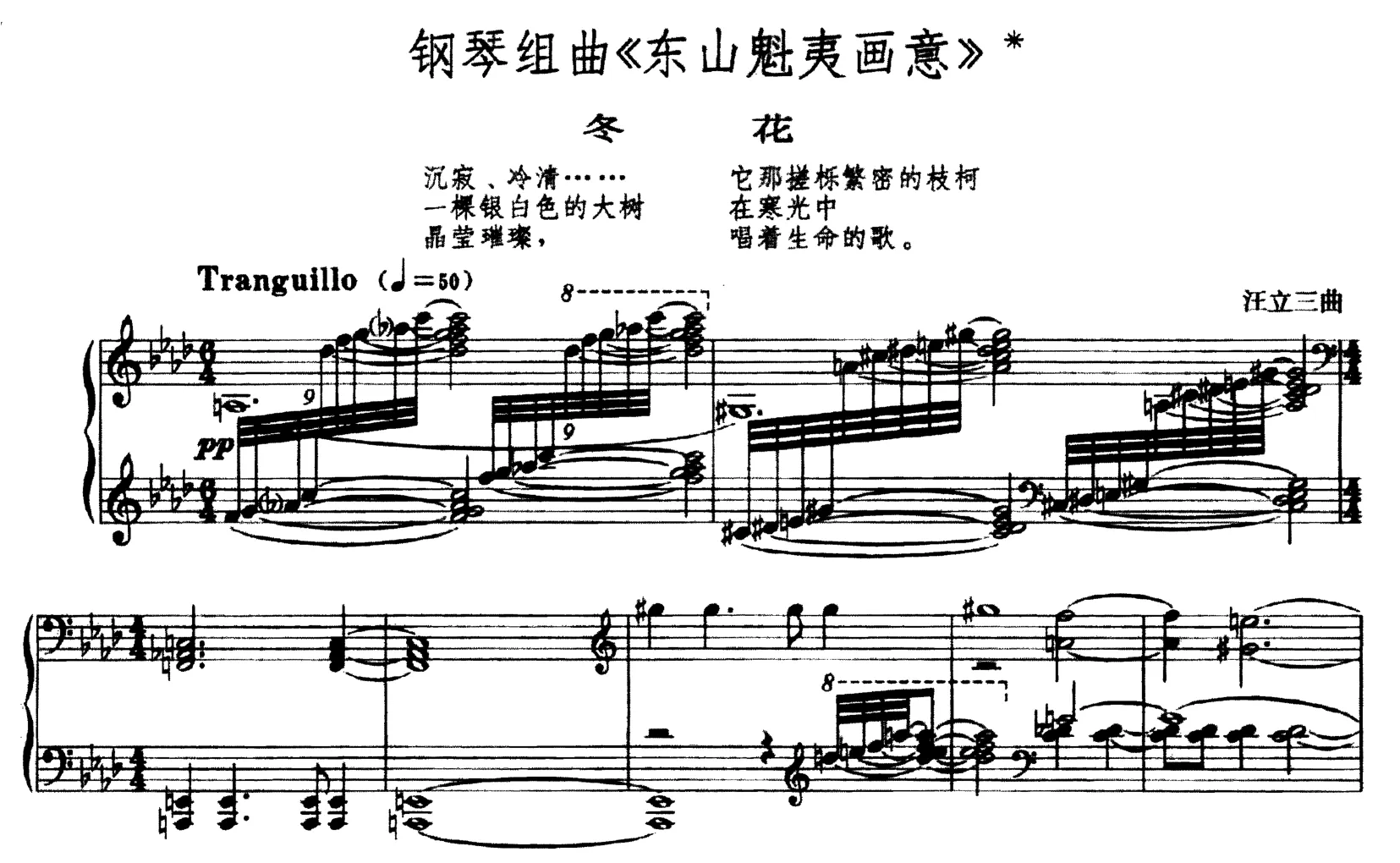

第一个例子是汪立三的钢琴独奏套曲《东山魁夷画意》,该套曲共有四个乐章,它们是“冬花”、“森林的秋装”、“湖”和“涛声”。从该套曲的标题我们就可以联想到它对日本音乐风格的取向了,而实际情况也确实如此,因为乐曲的音响需要与日本画家的画意相吻合。下面是第一乐章片段:

汪立三算是中国本土的作曲家,专门创作钢琴音乐,他的作品都具有鲜明的中国风格,但这部作品却是一个例外。上例中明显的日本调式所产生的旋律与和声效果,显然都不是中国的风格,我们该不该把它算作“中国钢琴音乐”呢?算吧,它的日本风格很鲜明,不算吧,也很奇怪,这可是中国作曲家的作品啊!

再举一个例子:陈晓勇的钢琴套曲《日记I》,这是一个由七个短小乐章组成的套曲,每个乐章均有标题,各有一定的风格暗示,但并没有统一的风格指向。下面是该套曲第三乐章“众赞歌”片段:

陈晓勇虽长期旅居德国,但也是中国作曲家,上例该不该被看作是“中国钢琴音乐”呢?实际上,至少在听觉上,它更具有欧洲风格。但我们也不能据此称其为“德国钢琴音乐”,因为这种音阶在西方音乐中是常见的。其实把它当作是“钢琴音乐”就很好。该例说明,硬要在某作曲家创作的钢琴音乐前加上“中国”、“德国”、“美国”等国别限定词,往往是不必要的,特别是对于强调多元化创作的现代作曲家来说更是如此。

以上分别从作品的实际音响风格和作曲家的国籍所属两方面,说明了“中国钢琴音乐”这一概念所面临的解释困难。那么,我们该不该保留并继续使用这个概念呢?由于这个概念在中国已经约定俗成,况且现在也没有一个更好的同时也很简练的概念做替代,所以要想废掉它并不容易。不过今后在不同的场合或语境,我们不妨分别用“中国作曲家创作的钢琴音乐”和“中国风格的钢琴音乐”两种概念,它们的涵盖面各有不同,前者只论作曲家的身份,后者只管风格特征。这样,或许可以避免“中国钢琴音乐”所引起的界限不清的问题。

2.中国作曲家如何从“中国化”走向“个性化”?

自20世纪初中国输入西方艺术音乐以及音乐创作方式(主要指欧洲的音乐成果,后来也包括美国和日本对欧洲音乐成果的发展)以来,中国的作曲家一直都特别注重在吸收西方音乐成果的同时,把中国固有的音乐传统结合其中,以致从一开始就建立了一种专业音乐创作要走“中国化”发展道路的观念。这自然与中国有其本身深厚的音乐文化传统有关,但更重要的是,至1949年新中国成立后,由于中西方意识形态的对立,使得中国在强调中国化方面走向了更加极端的方向,而这些正是构成了中国百年来钢琴音乐创作思维的基础。

具体而言,钢琴音乐的所谓“中国化”通常指作品中应包含中国元素和体现中国风味,而这种“风味”主要又是通过民歌或民间音乐中的曲调这种具体的“元素”来体现的。听觉上有了中国风味,作品即可引起对中国文化、民间习俗的联想,而这种联想又可激发民族感情和精神。对于中国作曲家来说,提倡走“中国化”的创作道路无疑具有积极意义。但是,如果只允许走这一条道路,就会带来问题。毕竟音乐创作不能等同政治说教,艺术创作有其本身的规律和逻辑,作曲家的艺术创造自由也应得到充分保证,这样才能使他们写出具有真正艺术魅力的钢琴作品。

中国百年钢琴音乐发展的成绩人所共见,如前文所述,其中不乏极为优秀的作品。但回顾这一百年的钢琴作品,创作思维单一带来的艺术创造力的贫乏也是不容忽视的。这里我们不妨简单概括一下聆听百年钢琴研讨会期间两场优秀钢琴作品音乐会给人们留下的印象:小型作品为主,大多以民歌或民间曲调作主题,歌曲化旋律加伴奏的织体使得音乐结构的发展缺乏动力,大多作品缺乏作曲家的个性而只听到“中国化”风格的一致性,20世纪80年代后的作品开始有较大变化,但作曲家个性的表现仍然被淹没在“中国化”的主旋律中。

当然,我们必须承认的是,钢琴音乐在中国从无到有,因此能有这百年的成绩确实是值得骄傲的。笔者在这里之所以要提出以上问题,目的是要在肯定成绩的前提下,找出问题以加快推动未来的发展。我们必须承认,提倡走“中国化”创作道路仍然是当前的主旋律,似乎钢琴不说中国“话”,就不是“中国钢琴音乐”了,以致仍有许多作曲家还在深深纠结于如何处理好“中国化”的问题。有鉴于此,笔者在这里特别要提出一个观点,那就是现代中国钢琴音乐创作要从“中国化”走向“个性化”。

提出这个观点是有着充分的例证作为依据的。只要我们放眼世界,就会发现在当今世界,除了中国,似乎很少有别的国家对本国的作曲家提出要在创作上坚持本民族化的要求,成功的作曲家也很少把创作的舞台仅仅局限在自己本民族的小小舞台上。我们可以提到像德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基、斯克里亚宾、梅西安等大师们的钢琴音乐中的加美兰、西班牙、爵士乐、神秘主义、印度节奏、鸟歌等特征,这些已成为他们钢琴音乐非本国化而个性化的风格标签。这里我们再举几位当今具全球性影响的非西方国家作曲家所写的钢琴作品,如匈牙利作曲家利盖蒂(György Ligeti)取材于非洲的以复杂交错节奏取胜的三册《钢琴练习曲》(1985-2003)、俄罗斯作曲家古拜杜丽娜(Sofia Gubaidulina)把12音序列技术、爵士乐元素和传统奏鸣曲特征相结合的《钢琴奏鸣曲》(1965)、阿根廷裔美国作曲家达维多夫斯基(Mario Davidovsky)把钢琴与电子音乐相结合的《同步No.6》(Synchronism No.6,1970)、韩国作曲家尹伊桑(Isang Yun)体现其核心音技术的《钢琴间奏曲A》(1982)和陈银淑(Unsuk Chin)把肖邦、德彪西的传统与电子音乐、序列音乐思维方式结合的六首《钢琴练习曲》(1995-2000)、以及日本作曲家武满彻(Takemitsu)受加美兰影响带有夜曲和冥想曲特点的钢琴曲For Away(1973)等,这些作品完全不具有作曲家所属国别的风格导向,但却是有国际影响力的钢琴作品。其成功的秘诀就在于他们大力地发掘了个性化音乐语言,以致形成钢琴音乐色彩斑斓的世界。在这个意义上讲,个性化就是多元化,而且是更彻底的多元化。

下面的这个例子更为极端而有趣,它就是美国作曲家弗雷德里克·热夫斯基(Frederic Rzewski)的《团结的人民永远打不倒》(The People United Will Never Be Defeated!,1975)。这是一首巨大篇幅的基于智利同名抗议歌曲而作的36个变奏的套曲。这个变奏套曲以六个变奏为一组,在每一组中,前五个变奏各自独立,而第六个变奏则依次把在前五个变奏中用过的音乐形态总结一遍。六组变奏的第六组则以同样的方式,也对前五组变奏总结一遍。这个作品包含了极为多样的风格范围,如从有调性的功能和声的主题到像自然点描主义这种独特的风格(变奏1),自由无调性(变奏3),用通过制音踏板产生的一个断奏和弦上的美妙泛音写成的练习曲(变奏5),慢速的空五度和声(变奏9),1960年代的无调性高超技巧(变奏10),咖啡馆流行民谣风格(变奏13),叠加在一个行走低音声部之上的爵士风格类似即兴曲的旋律(变奏15),普罗科菲耶夫式的托卡塔风格(变奏20),以及重复性的简约主义(变奏27)。风格的极其多样当然帮助了听众来跟随复杂的结构,因为它使每一个变奏都令人难忘,并且使得在后来总结部分遇到各自的再现时容易听出来。但是,该曲中这种风格的多样化,也代表了社会中人民的多样化,而他们却通过一套变奏被统一到了一首完整的乐曲中。

笔者相信上述所提到的作品中一定有各自本国的风格元素,但这些风格元素完全不是他们首要考量的问题,甚至不在他们的考量范围内,因为那只是作曲家民族情怀的一种下意识渗透。他们所重视的是,如何在这种体裁的音乐中做出具有个人独创性的创新。特别是热夫斯基的作品,它虽然是一个极端的例子,但该曲风格的多样化恰恰非常合适地表达了作曲家的创作意图。其实,这样的问题并不仅仅体现在钢琴音乐的创作上,它是一个涉及音乐创作整体思考的问题。

提倡“个性化”并非要削弱“中国化”,笔者认为这恰恰会更加丰富“中国化”的表现形式。同时,对于具有深厚中国音乐文化修养的作曲家来说,不论他在作品中是刻意为之还是顺其自然,我们都不必担心他会迷失他的创作方向,而对于一个缺乏这方面深厚修养的中国作曲家来说,即使强调“中国化”恐怕也是无济于事的。

最后,对于“中国钢琴音乐”这一概念而言,这里想补充强调的一点是,中国作曲家应该思考的是,我们未来能为钢琴这件世界性乐器能做出什么贡献,而不是考虑让钢琴这件乐器再为中国做怎样的服务。对于钢琴创作“中国化”的问题,笔者以为,我们当然应该肯定中国作曲家在过去追求创作具有中国风格钢琴作品的态度,这是过去一个必然的历史发展阶段。但今天,我们更应鼓励新一代中国作曲家打破这个框框,在熟知中国音乐文化以及吸收其他多元音乐文化元素的基础上,追求更加个性化的创作。简言之,让钢琴说作曲家自己想说的“话”,而这才是更为具体的中国“话”。

著名美籍华裔作曲家周文中先生就曾在《关键词是独立》(1994)一文中指出:“独立于西方文化;独立于自己的文化;独立于成规陋习;还要自由于社会的、政治的和专业的压力”④周文中:《关键词是独立》,《汇流:周文中音乐文集》蔡良玉译,上海音乐学院出版社2013年,第153页。,只有这样才能成为一个真正的作曲家。著名匈牙利作曲家利盖蒂也曾向自己提出,要做一个世界公民⑤引自1993年利盖蒂70岁生日纪录片片尾字幕,乔治·蓬皮杜中心摄制。,尽管匈牙利是自己的家乡,但不要把自己仅仅看作只属于匈牙利,或许这才有了他那18首并非表现匈牙利民族但却为全世界所欢迎的钢琴练习曲。持利盖蒂这样创作态度的作曲家在全世界还有很多,他们这种跳出本民族文化的范围,以世界公民的态度为全人类而创作的态度,不知道是否值得我们中国作曲家借鉴,这当然需要引起我们的反思。然而,无论如何,中国作曲家目前所取得的成就是值得我们骄傲的。笔者相信,钢琴音乐在中国经过了百年的积累后,通过作曲家、演奏家和理论家的继续合力推动,一定会在未来的百年中取得更辉煌的成就。而这一成就不仅属于中国,也将属于全世界。

2017-02-27

J605

A

1008-2530(2017)01-0060-10

陈鸿铎(1957-),男,上海音乐学院音乐学系教授,博士生导师(上海,200031)。