河南汉画中建鼓图的礼仪功能探析

刘乐乐

河南汉画中建鼓图的礼仪功能探析

刘乐乐

建鼓作为乐器之一,承担着祭祀的娱神功能以及宴饮或丧葬表演的娱人功能。在汉代厚葬之风的浸淫下,建鼓进入墓葬,成为汉代墓葬装饰题材之一。建鼓图的出土固然为文献中的音乐记录提供了比对的图样,但相较于着重记录建鼓的起源、形制及演奏位置的文献,汉墓中的建鼓图似乎更注重建鼓与诸如车马出行、捞鼎图或西王母等有特殊象征意义图像的拼合及其在墓葬中的空间配置。这意味着汉墓中的建鼓图虽然具有建鼓的普遍功能,但由于它与其它图像的配合,致使整体图像或强化建鼓的基本功能或呈现整合之后新图像所具有的“求仙道”的象征意义。

河南汉画 建鼓 建鼓图 礼仪功能

相较于汉代文献中的音乐记录,出土于墓葬中的以壁画、画像石、画像砖为媒材的乐舞百戏图更显精彩纷呈,它们形象地呈现了当时乐舞百戏的表演形式和演出场所。其中,作为乐器之一的建鼓通常被置于画面的显要位置,这使观者产生了一种印象,即建鼓虽为乐舞百戏之一种,但相较于其它乐舞百戏所具有的世俗意味,其似乎呈显着某种礼仪功能。此外,墓葬中的建鼓图多位于门楣之上,与车马出行图、庖厨图、捞鼎图或西王母图像系统等相配套,这更暗示出其所具有的仪式性与功能性。

对于墓葬中建鼓图的研究,以往学者多是将其作为汉代乐舞研究的引证材料,以形象的实物弥补文献的不足,却忽略了这些“材料”自身的存在空间——墓葬可能带来的诸多问题。①萧亢达《汉代乐舞百戏艺术研究》将文献资料与出土文物资料相结合,对汉代乐器、歌舞、百戏有全面系统的研究,但未提及作为墓葬一部分的乐舞百戏的礼仪功能。季伟主编的《汉代乐舞百戏概论》亦未提及乐舞百戏在汉代丧葬中的功能。刘太祥《娱神与娱人:汉画乐舞百戏的双重愉悦功能》一文虽涉及汉画乐舞百戏在现实生活中和墓葬中的娱人和娱神功能,但缺少对乐舞百戏的具体分析及其在墓葬整体的建筑空间与礼仪空间中的细致解读。参见萧亢达:《汉代乐舞百戏艺术研究》,北京:文物出版社2010年版。刘太祥:《娱神与娱人:汉画乐舞百戏的双重愉悦功能》,见《中国汉画学会第十届年会论文集》,武汉:湖北人民出版社2006年版,第78-87页。季伟:《汉代乐舞百戏概论》,北京:中国文联出版社2009年版。近年来随着古代墓葬艺术研究的深入,学者开始对墓葬装饰的原始环境进行反思,意识到墓葬不仅仅是一个建筑的躯壳,更是有机的历史存在,墓葬中的装饰和器物亦不是单独的作品,它们无一不服从于墓葬整体的、内在的逻辑。②[美]巫鸿:《墓葬:可能的美术史亚学科》,《读书》2007年第1期。诚然,乐舞百戏作为墓葬建筑空间的一部分,无疑具有装饰意义;作为墓葬礼仪空间的一部分,又具有独特的象征意义,与当时特定的社会文化及丧葬习俗相呼应。但研究者却不能仅仅将出土于墓葬中的乐舞百戏作为汉代乐舞文物进行阉割式的研究,而应当要将它看作墓葬的一部分,在墓葬的整体建筑空间与礼仪空间中予以解读。建鼓图多出土于河南、山东地区,但由于山东墓葬中的画像石墓多被拆乱,建鼓图在墓葬中的空间位置不明确,因此本文试图以河南汉画中的建鼓图为研究重点,通过对建鼓图的特殊位置及其与车马出行图、庖厨图、西王母图像系统内在关系的思考,重新审视建鼓图在汉画像石墓中的功能。

一、建鼓之形制

建鼓又称植鼓、楹鼓或殷楹鼓。先秦文献对于建鼓形制的描述较为一致:

《仪礼·大射》载:乐人宿县于阼阶东,笙磬西面,其南笙钟,其南金鑮,皆南陈。建鼓在阼阶西,南鼓。应鼙在其东,南鼓。(郑玄注:“建犹树也,以木贯而载之,树之跗也。”)*(汉)郑玄注、(唐)贾公彦疏:《仪礼注疏》,上海:上海古籍出版社1990年版,第188-189页。

《国语·吴语》云:十万一嬖大夫,建旌提鼓,挟经秉桴。十旌一将军,载常建鼓,挟经秉桴。(韦昭注云:“鼓,晋鼓也。《周礼》:‘将军执晋鼓。’建谓为之楹而树之。”)*徐元诰撰:《国语集解》(修订本),北京:中华书局2006年版,第539页。就各家对建鼓的注解看,建鼓之建是树、立的意思,用以形容鼓楹之直立状。由此,建鼓的基本形制是一支木柱(楹)贯穿鼓身,鼓悬空而立,主要用于军事或祭祀等活动。以曾侯乙墓出土的建鼓实物(图2)来看,建鼓由三部分构成,即鼓身、鼓楹和鼓座。*湖北省博物馆编:《曾侯乙墓》,北京:文物出版社1989年版,第152页。值得注意的是,山彪镇出土战国水陆攻占纹铜鉴中的建鼓图像鼓楹上装饰有葆羽,鼓侧置有小鼓*郭宝钧认为鼓座或鼓侧伸出的圆形是錞于或丁宁之类的金类乐器。萧亢达以为錞于与丁宁的形制与图案不相符合,而认为此圆形物当为助益大鼓的朄或朔、应。见郭宝钧:《山彪镇与琉璃阁》,北京:科学出版社1959年,第19-23页。萧亢达:《汉代乐舞百戏艺术研究》,第53-54、61、74-75页。(图3)。据《释名》所言,“鼙,裨也。裨助鼓节也。鼙在前曰朔,朔,始也。在后曰应,应大鼓也。所以悬钟鼓者。横曰筍,筍,峻也,在上高峻也。从曰虡,虡,举也,在旁举筍也。筍上之板曰业,刻为牙捷业如锯齿也。”*(清)王先谦撰:《释名疏证补》,北京:中华书局1984年版,第329-330页。可见,鼓楹支出的小鼓当是用来“裨助鼓节”。具体而言,先于建鼓前击打的称为朔,以导引建鼓的演奏;后于建鼓打击的称为应,用以呼应大鼓。综而言之,建鼓鼓身呈椭圆形,中腰外鼓;鼓座较为简单;鼓楹贯穿鼓身,鼓的位置大约在楹柱中段,楹柱上端可能饰以羽翎、下端或有助益鼓节的小鼓。

纵观汉代出土的建鼓实物或墓葬中的建鼓图,其基本形制无出其外,只是鼓座形制更加多样,楹柱上饰以更加华丽的葆羽或华盖。因此,依据建鼓是否带有装饰(包括葆羽、华盖及鼓座)或朔、应,我们可将汉画中的建鼓图分为四类*学者对汉画中建鼓图的分类方式有所不同。萧亢达依据击鼓的花式动作对建鼓图进行分类:按下肢动作分为13式,按上肢动作分为3种类型,其中第三种类型又可分为3式。李荣有依据建鼓的演奏方式(击鼓方式及部位)、演奏姿态、肢体动作予以分类。顾立兴将建鼓图像分为标准型(有装饰、无装饰)与复杂型(无附加物、有附加物)。参见萧亢达:《汉代乐舞百戏艺术研究》,第64-68页。李荣有:《礼复乐兴:两汉钟鼓之乐与礼乐文化图考》,北京:中国社会科学出版社2012年版,第121-137页。顾立兴:《汉画像石中的建鼓研究》,中国艺术研究院2012年硕士学位论文。:Ⅰ、无装饰,有朔、应;Ⅱ、无装饰,无朔、应;Ⅲ、有装饰,有朔、应;Ⅳ、有装饰,无朔、应。就河南汉画中的建鼓图而言,属Ⅰ类的有的新野樊集M33汉画像砖、南阳瓦店汉画像石南阳英庄汉画像石和新野安乐寨画像砖;属Ⅱ类的有唐河冯君儒人墓汉画像石;属Ⅲ类的有郑州北二街M4画像砖、新野樊集M24画像砖、新野张家楼画像砖、方城东关画像石、邓县长冢店汉画像石、南阳石桥汉画像石、南阳王寨汉画像石、南阳军帐营汉画像石等;属Ⅳ类的有唐河针线厂汉画像石、河南英庄汉画像石、南阳出土汉画像石等。它们在墓葬中具体的空间配置和内容如下:

图1:商代兽面纹铜鼓 图2:曾侯乙墓建鼓复原图

(中国国家博物馆藏) (湖北省博物馆藏)

图3:山彪镇1号墓出土铜鉴鉴身水陆攻占纹局部

二、建鼓之意涵

建鼓由建与鼓二字构成,其中,建或作为动词,或作为形容词使用,前者强调以直木将鼓贯中上出的动作,后者表现鼓悬的状态。故而,建鼓既拥有鼓的象征意义,也具有以建命名的特殊性。

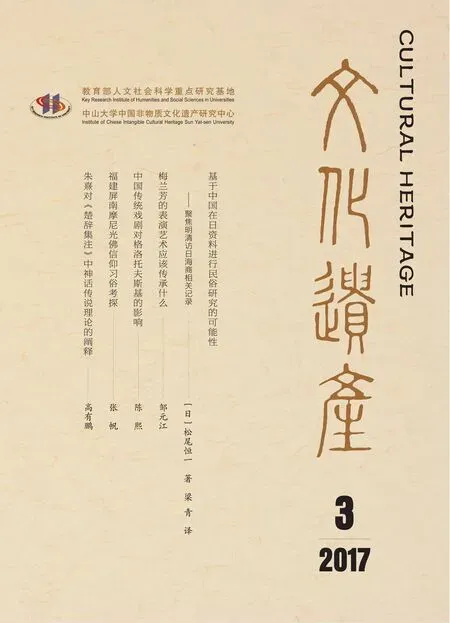

表1:河南汉画中建鼓图分类及空间配置

①此画像在该墓中多有重复,且位置杂乱。此外,此图在郑州二里岗画像砖墓及新通桥画像砖墓中亦有出现,因此,此画像可能依据当地流行的粉本或底稿刻制而成。参见赵世纲:《郑州二里冈汉画像空心砖墓》,《考古》1963年第11期。唐杏煌:《郑州新通桥汉代画像空心砖墓》,《文物》1972年第10期。

(续表)

建鼓即为立鼓,建是建鼓区分于其它鼓的形态展现。《说文》对于建的解释是“立朝律也。从聿,从廴。”段玉裁云:“今谓凡树立为建,许云:立朝律也。此必古义,今未考出。”*(汉)许慎撰、(清)段玉裁注:《说文解字段注》,第77页。许慎与段玉裁均未言明建与“立朝律”的关系,我们只能通过其它文献对其进行援证。楚简《容成氏》中记载了禹“建鼓于庭”一事:

禹乃建鼓于庭,以为民之有谒(讼)告者鼓(?)焉。撞鼓,禹必速出,冬不敢以寒辞,夏不敢以暑辞。身言□渊所曰圣人,其生赐养也,其死赐葬,去苛慝,是以为名。*马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(二)》,上海:上海古籍出版社2002年版版,第267页。

《容成氏》中禹“建鼓于庭”乃是在其建五方旗之后,此二者皆与“立朝律”相关,如叶舒宪所言,禹建五方旗的目的是在视觉上使中央之国与四方之民相互区别;而建鼓于庭是为建立上下及时沟通的听讼制度,具有下情上达的听觉意义。*参见叶舒宪:《〈容成氏〉夏禹建鼓神话通释——五论“四重证据法”的知识考古范式》,《民族艺术》2009年第1期。值得深思的是,禹为何“建鼓于庭”,并以鼓声为诉讼之声?《淮南子》中亦有禹悬钟鼓之说,“禹之时以五音听治,悬钟、鼓、磬、铎,置鞀,以待四方之士,为号曰:‘教导寡人以道者击鼓,喻以义者击钟,告以事者振铎,语以忧者击磬,有狱讼者摇鞀。’当此之时,一馈而十起,一沐而三捉发,以劳天下之民。”*何宁撰:《淮南子集释》,第941-942页。此段与《容成氏》建鼓于庭之说相似,而又有所铺张,在建鼓的基础上增加了钟、磬、铎、鞀,并与道、义、事、忧、狱讼五事相对应,这也许是为了避免《容成氏》中何以禹用鼓声象征诉讼之声的疑问,但作者依旧凸显了鼓与明道的对应关系。可以说,无论是讼告还是明道,究其根源,这涉及到鼓,尤其是建鼓的礼仪功能。

值得注意的是,先秦文献中以建命名的除建鼓外,还有建木:

《山海经·海内经》载:有九丘,以水络之:名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木,青叶紫茎,玄华黄食,名曰建木。百仞无枝,有九欘,下有九枸,其实如麻,其叶如芒,大皞爰过,皇帝所为。*袁珂校注:《山海经校注》,第448页。

《山海经·海内南经》载:有木,其状如牛,引之有皮,若缨,黄蛇。其叶如罗,其实如栾,其木如蓲,名曰建木。在窫窳西弱水上。*袁珂校注:《山海经校注》,第279页。

《淮南子·地形训》云:扶木在阳州,日之所曊。建木在都广,众帝所自上下,日中无影,呼而无响,盖天地之中也。若木在建木西,末有十日,其华照下地。*何宁撰:《淮南子集释》,第328-329页。建木在《山海经》中只是高大挺直之木,其特殊性表现在形态上,但在《淮南子》一书中建木已然成为神木,其直立于天地之中,是交通天人的通道。由此,“建”或许有交通天人之意。卜键与刘晓明均认为建鼓是建木意象与社鼓功用的整合之物。刘晓明更进一步指出建鼓、建木之“建”与道教符箓相关,认为“建”的本义为自上而下以云气为媒介的导引,是神人沟通的管道,故建木、建鼓这些具有交通天人的象征物被冠以“建”的称号。*参见卜键:《建木与建鼓——对先秦典籍中一个人类文化学命题的考索》,《文献》2000第4期。刘晓明:《“建”的文化学意义与建鼓的来历》,《中国典籍与文化》2001年第4期。二人之说固可引人深思,但其所本似有可商榷之处。建鼓于殷商时期已经有实物存在,而道教之产生却是在秦汉之际,因而以后出的道教符箓说明建鼓的功能是否恰当尚需存疑。但可以肯定的是,建木为神话传说之物,而建鼓为实有之物,二者皆以建为名,无论二者产生的时代先后与否,其意义还是应当可以相互补充的。值得注意的是,“建”亦指北斗所指的方向。*《周礼·春官·占梦》载:“占梦,掌其岁时,观天地之会,辨阴阳之气,以日、月、星、辰占六梦之吉凶。”郑玄注:“天地之会,建厌所处之日辰。”贾公彦疏:“建,谓斗柄所建,谓之阳建,故左还于天。厌,谓日前一次,谓之阴建,故右还于天。”(汉)郑玄注、(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》,上海:上海古籍出版社1990年版,第380页。山东嘉祥武氏祠前石室(武荣祠)天井前坡画像的第四层,画面中央偏左绘有由北斗七星组成的云车,车上坐有一人,车之左右皆有执笏跪拜之人,画面右侧为墓主车马出行(图4)。《史记·天官书》有“斗为帝车,运于中央,临制四乡”*(汉)司马迁撰:《史记》,北京:中华书局1959年版,第1291页。的记述,之意。可见,图中的北斗云车即为天帝专用的帝车,端坐车舆中的即是天帝。*信立祥:《汉代画像石综合研究》,北京:文物出版社2000年版,第181页。以此为证,“建”确有沟通天人之意。*画像拓本采自《中国画像石全集1·山东汉画像石》,济南:山东美术出版社,郑州:河南美术出版社2000年版,图七三;线描图采自信立祥:《汉代画像石综合研究》,第180页。

图4:山东嘉祥武氏祠前石室(武荣祠)天井前坡西段画像及线描图④

通过对“鼓”与“建”进行考察,我们发现二者均有沟通天人之意涵。禹“建鼓于庭”并非只是表面上以鼓声象诉讼之声,而是以鼓声象征天之公正及天帝之命令,建鼓从而具有天人交通,天子代天行使权力的象征意义。墓葬中的建鼓图是否具有相同的象征意义?

三、建鼓图之功能

依前表所示,河南地区墓葬中以建鼓为中心的画像因配套的图像不同可以大致分成六类:一、车马出行;二、捞鼎和车马过桥;三、乐舞百戏;四、辟邪驱鬼;五、西王母图像系统;六、天象。其大致表现了三种礼仪功能,即宇宙空间的象征(天象)、祭祀仪式(辟邪驱鬼、祭祀祖先等)及求仙道活动。以下分而论之。

表2:河南汉画中建鼓图像功能分类

(续表)

(一)天象征兆

河南南阳英庄汉墓出土画像石刻有雷公虎车,三只带翼猛虎驾着一辆无轮的云车,车舆中立建鼓,鼓楹上有葆羽,车上二人皆带翼,前一人探身向前,为御者;后者端坐,为雷公。该画像石刻于墓顶之上位于北起第二石。该墓顶自北至南分别刻嫦娥托月(嫦娥奔月)、虎车雷公、应龙及阳鸟,分别代表月、雷、雨、日等天象。这符合汉代墓葬中以墓顶天象象征宇宙的空间模式。此处,建鼓所表现的是雷神之威。东汉学者王充对当时画工如何表现雷神之威有所论述:“图画之工,图雷之状,累累如连鼓之形。又图一人若力士之容,谓之雷公……世又信之,莫谓不然。如复原之,虚妄之像也。”*黄晖撰:《论衡校释》,北京:中华书局1990年版,第303-304页。王充所见到的雷神图与河南南阳英庄出土的雷公虎车画像并不尽然相似,而且王充引用雷神图像的本意是说明雷神图乃虚妄之像,以破除雷为天怒的虚妄之言。但是,从另一方面看,王充对雷神之威的批判恰恰说明当时百姓深信雷公以鼓为法器,用以击杀罪大恶极者。就此而言,雷神之像象征天界的同时,雷神之鼓亦可被视为一种上天的征兆,用以警示人祸或击杀恶鬼。

(二)祭祀用鼓

《周礼》言:“以雷鼓鼓神祀,以灵鼓鼓社稷,以路鼓鼓鬼享……凡祭祀万物之神,鼓兵舞帗舞者……救日月,则诏王鼓。大丧,则诏大仆鼓。”*(汉)郑玄注、(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》,第188-189页。又“大祭祀,登歌击拊,下管,击应鼓,徹歌。大飨,亦如之。大丧,与廞。凡小祭祀,小乐事,鼓朄。”*(汉)郑玄注、(唐)贾公彦疏:《周礼注疏》,第357页。可见,不同的祭祀敲击不同的鼓,与鼓的形态相关,亦与鼓的声音相关,但无疑都是以鼓声象征天地之声。《春秋左传》中亦载有祭祀用鼓的情况:“(庄公二十五年)六月,辛未,朔,日有食之。鼓用牲于社。……秋,大水。鼓用牲于社、于门”,又“(庄公三十年)九月,庚午,朔,日有食之。鼓用牲于社。”*(晋)杜预注、(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,上海:上海古籍出版社1990年版,第174页、180页。这两条材料都说明在祭祀社神的仪式上,以击鼓来沟通神人,达到禳灾的目的。《楚辞·九歌》更多次描述了礼神用鼓及歌舞的情况,在这种境况下,鼓少了几分威严的政治意味,多了几分灵动,在民间祭祀中发展起来。*《楚辞·九歌》王逸序言:“《九歌》者,屈原之所作也。昔楚国南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠,必作歌乐鼓舞以乐诸神。”《东皇太一》、《东君》、《国殇》、《礼魂》等都有在鼓舞声中祭祀诸神的记载。参见(宋)洪兴祖撰:《楚辞补注》,北京:中华书局1983年版,第55-56页、第75页、第82页、第84页。因此,鼓(包括建鼓)是礼仪活动中必不可少的礼(乐)器,或者其本身就是神明或神意的象征物。

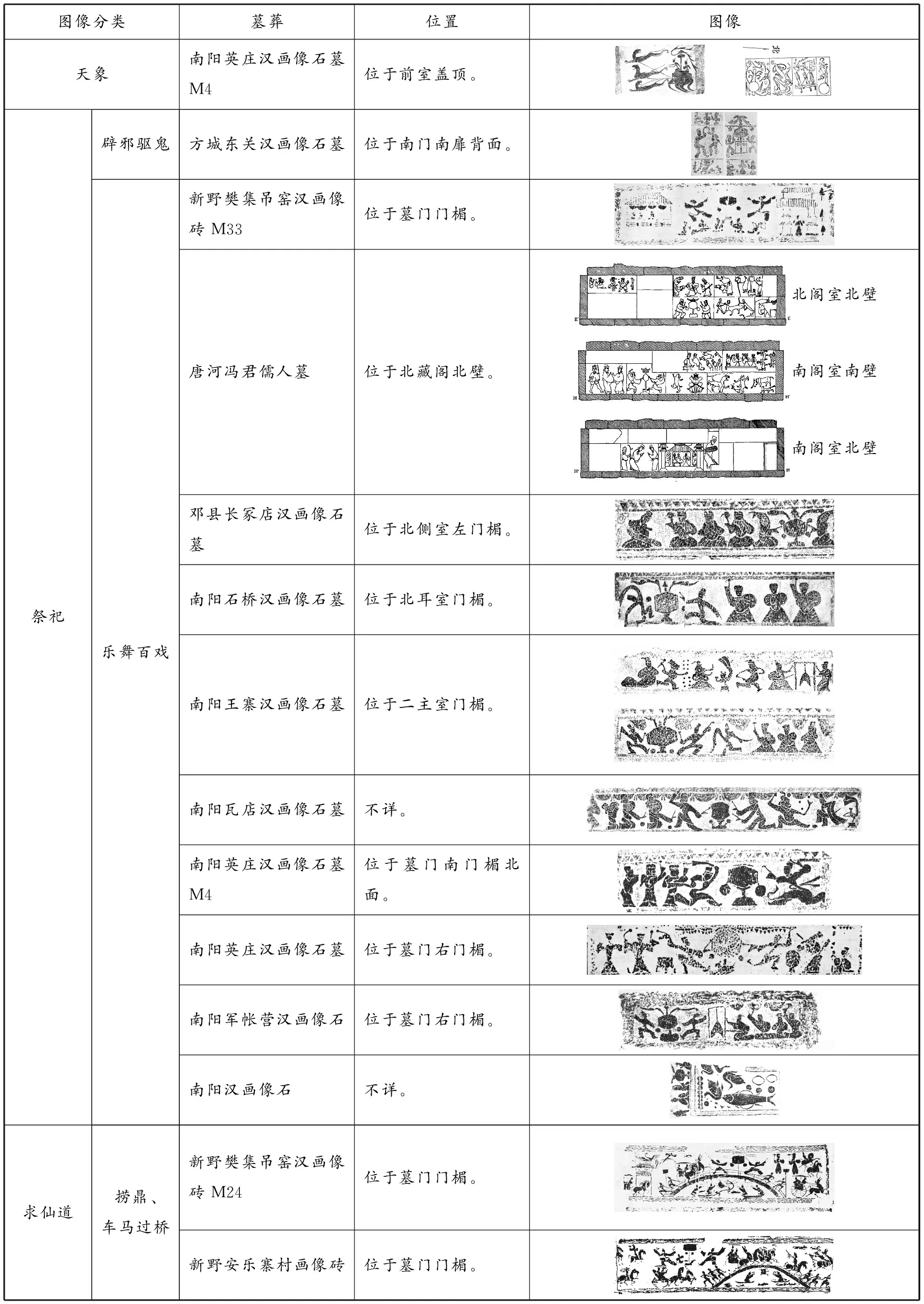

鼓不仅用于祭祀,亦用于丧葬。《穆天子传》载:“天子乃命盛姬□之丧,视皇后之葬法。……曾祝先丧,大匠御棺。日月之棋,七星之文,钟鼓以葬,龙旗以□,鸟以建鼓,兽以建钟,龙以建旗。曰丧之先后及哭踊者之间必有钟旗□百物丧器,井利典之,列于丧行,靡有不备。击鼓以行丧,举旗以劝之,击鼓以哭之,弥旗以节之。曰□祀大哭,九而终,丧出于门。”*佚名撰、(晋)郭璞注:《穆天子传》,见王根林等校点:《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社1999年版,第26页。山东微山岛沟南村出土石椁画像(图5)更为我们提供“击鼓以行丧”、“击鼓以哭之”的图像线索,其中左端表现葬礼开始时宾客吊唁并向死者亲属致送礼品的场面;中部刻画了以一辆巨大四轮丧车为中心的送葬行列,这一行列向右端画面表现的墓地走去。*调查报告将石椁侧面左侧画像定义为孔子见老子图,后两幅画像则为殡葬图。对于此石椁画像,巫鸿提供了新的见解,他认为画像左端表现的是宾客吊唁、中间为送葬场面、右侧则为墓地,如此,整个画面具有了逻辑上的联系。参见王思礼等:《山东微山县汉代画像石调查报告》,《考古》1989年第8期。[美]巫鸿:《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》,郑岩等译,北京:生活·读书·新知三联书店2005年版,第263页。值得注意的是,丧车车篷前部的车舆中竖有一中穿玉璧的华盖,舆中立两名御者,车篷顶部前后各立一面建鼓。这似乎与《穆天子传》相呼应,表现的正是“击鼓以行丧,举旗以劝之,击鼓以哭之,弥旗以节之”的丧葬场面。再有,关于“鸟以建鼓,兽以建钟,龙以建旗”的说法亦值得关注,鸟和兽的形象在石器时代至青铜时代的礼器上十分常见,其本身就具有感神通灵的力量,如若将这些图像与发出音声的乐器相结合,其所强化表达的沟通鬼神世界之观念,就更加明显了。*参见叶舒宪:《〈容成氏〉夏禹建鼓神话通释——五论“四重证据法”的知识考古范式》,《民族艺术》2009年第1期。

不惟如此,墓葬中的建鼓图多位于门区(包括墓门及门楣),如此,建鼓之于门,或门之于建鼓有何相关之处?门为五祀之一,《说文》言:“门,闻也。从二户,象形。”段玉裁注为:“闻者,谓外可闻于内,内可闻于外也。”*(汉)许慎撰、(清)段玉裁:《说文解字注》,第587页。《释名·释宫室》载:“门,扪也,在外为人所扪摸也,障卫也。”*(清)王先谦撰:《释名疏证补》,第280页。可见,门是由一空间进入另一空间的通道,具有保护、蔽障的作用。门的重要性体现在其为五祀之一,这里五祀指的是五种小祀,即户、灶、中霤、门、行等家居之神。*五祀还可指五行之神,它们与四时相配,祭之于四郊,各有其配祀之神。此处不作论说。五小祀最早见于《吕氏春秋》,后多载于《礼记》之中,大体都认为五祀为户、竈(灶)、中霤、门、行。其中门在早期文献中是基本神祇,而至于汉代则变身为首要神祇。*《白虎通·五祀》言:“五祀者,何谓也?谓门、户、井、竈(灶)、中霤也。”《汉书·郊祀志》载:“天子祭天下名山大川,……而诸侯祭其疆内名山大川,大夫祭门、户、井、竈(灶)、中霤五祀,士庶人祖考而已。”可见,汉代社会中,门已跃为五祀之首。参见[清]陈立撰:《白虎通疏证》,北京:中华书局2007年版,第77页。(汉)班固撰:《汉书》,第1193-1194页。《山海经·大荒东经》有“禓五祀”之语,其中禓为何意?《礼记·郊特牲》载:“乡人禓,孔子朝服立于祚阶。”郑玄注:“禓,强鬼也,谓时傩,索室殴疫逐强鬼也。禓或为献,或为傩”*(汉)郑玄注、(唐)孔颖达疏:《礼记正义》,第478页。可见,“禓五祀”乃是于门、户、井、竈(灶)、中霤之中进行驱鬼的活动。《后汉书·礼仪志》中所记傩祭除“黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾”的方相氏外,更有戴赤色头巾、着黑衣的一百二十位童子“执大鼓”。*(南朝宋)范晔撰:《后汉书》,北京:中华书局1965年版,第3127页。由此看来,建鼓图多位于墓门门楣或墓门里侧可能有辟邪驱鬼之意,使得作为墓主理想家园的墓室更加安全。*采自王思礼等:《山东微山县汉代画像石调查报告》,《考古》1989年第8期*采自《中国画像石全集2·山东汉画像石》,济南:山东美术出版社,郑州:河南美术出版社2000年版,图二二九。

图5:山东微山岛沟南村出土石椁画像及线描图⑨

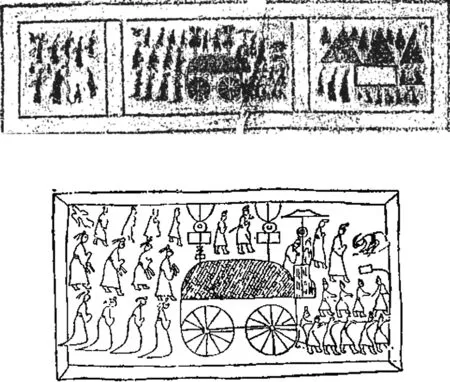

图6:山东滕县西户口画像石(东汉)⑩

(三)求仙道

新野樊集吊窑M24墓中建鼓图位于墓门门楣。画面正中置一桥,桥上正中二人击建鼓,一辆轺车驶至桥上,桥下有捞鼎场面,鼎右耳已断作倾斜状,其侧有一龙翱翔。画面左侧有一门阙,阙上有凤凰、羽人,阙下一轺车正欲上桥。画面右侧上方有二人摇鼓,一轺车刚从桥下走过。*河南省南阳地区文物研究所:《新野樊集汉画像砖墓》,《考古学报》1990年第4期。新野安乐寨出土捞鼎图位置不详,似位于门楣。画面的主体为一座桥,桥上有马车,驾四马;车前是两个肩旗的导骑,前者奔驰已远,后者即将下桥;车后有一辆轺车,驾二马,其后从骑有三,其中一人摇鼓。桥下为捞鼎场面,鼎右耳已断作倾斜状。画面左上部有二人击建鼓的乐舞场面。*吕品、周到:《河南新野新出土的汉代画象砖》,《考古》1965年第1期。这两幅画像中有两点值得注意:其一,关于此处的捞鼎场面,有学者认为其表现的是“泗水取鼎”。但这两块画像砖既非是泗水捞鼎的故事叙事,也非单纯的车马出行图或鼓舞场面,而是三者的嫁接。其二,图像叙事的中心究竟是捞鼎、车骑过桥抑或是鼓舞?画像的制作者或赞助者究竟意欲表现什么?

Bulling与James注意到取鼎活动与击鼓场景的配合,并提出不同的见解。Bulling认为汉画中的取鼎画像并不是对“泗水取鼎”这一历史事实的再现,而是一出关于“泗水取鼎”的戏剧表演,图像中的击鼓场面使这一戏剧表演(秦始皇失鼎)更富娱乐性。James将这些图像解读为汉武帝得鼎的故事,击鼓是为了庆祝神鼎的发现。*A. Bulling, Three Popular Motives in the Art of the Eastern Han Period, Archives of Asian Art, vol.20(1966/1967),p.34. Jean M. James, A Guide to the Tomb and Shrine Art of the Han Dynasty 206 B.C.-A.C.220, New York: The Edwin Mellen Press, 1996, p.55.二人虽立足于文本与图像的关系,但这些解释并不足以令人信服。“泗水取鼎”的故事出自《史记·秦始皇本纪》,“始皇还,过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得。”*(汉)司马迁撰:《史记》,第248页。《水经注·泗水》中对这则故事的记述更加详细且富戏剧性,并给出了秦始皇未能得鼎的原因,即鼎中之龙将系鼎的绳索咬断。*(北魏)郦道元:《水经注校证》,北京:中华书局2007年版,第601页。可见,“泗水取鼎”这一故事的寓意即在于鼎是王权的象征,能否得鼎关系到统治者之德行是否获得天命。*关于鼎与天命的关系参见[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,李清泉、郑岩等译,上海:上海人民出版社2009年版,第6-13页。但是,从文本到图像,故事发生的地点、主角,以及故事本身的寓意都变得十分模糊。虽然画像砖中的捞鼎场面亦表现了龙即将咬断绳索的场景,但画像砖中捞鼎场面的主角并不是秦始皇,而是车马出行中的主角——墓主;同时,工匠所关注的亦非历史事件的真实,而是鼎或龙的象征意义。*吴雪杉认为龙的出现并非是泗水取鼎的关键,龙的出现在很大程度上起到的是一个功能性作用,使得整个叙事更加戏剧性,更能显现出天命的意志。邢义田提出捞鼎图的主角自西汉中晚期以后先模糊化为大王,再转化为墓主,而画像中的河流也没有榜题可以确定为泗水。这说明此时工匠无意刻画一幅意义明确的始皇泗水捞鼎画像,他们所要表达的中心在于鼎或鼎中之龙。值得注意的是,吴雪杉观点提出的前提是在将所有捞鼎图皆视为泗水捞鼎文本的视觉性表达,尽管图像与文本存在种种差异,但这些差异不足以切断文本与图像之间的联系。但邢义田则认为图像所蕴含的文本寓意亦将发生根本性转变。参见吴雪杉:《汉代画像中的“泗水取鼎”:图像与文本之间的叙事张力》,见朱青生主编:《中国汉画研究》第3卷,第385-388页。邢义田:《汉画解读方法试探——以“捞鼎图”为例》,见邢义田:《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,北京:中华书局2011年版,第393-439页。自战国方士神仙说兴起后,鼎与其是权力的象征,不如说其是上天下降的祥瑞或升仙的法器。公元前116年,汉武帝得鼎,将其视为汉王朝受命的征兆,但他似乎更渴望像黄帝那样因鼎升仙。*(汉)司马迁撰:《史记》,第1394页。在黄帝铸鼎成仙的故事中,鼎只是引龙的工具,龙才是黄帝期待的对象。同样,捞鼎的目的亦为引龙,而龙至则可弃鼎。就此而论,如邢义田所言,整个捞鼎画像的性质从一个历史性的故事蜕变成象征意义较浓的升仙祈愿图,其寓意也从描述秦始皇捞鼎失败转化成象征墓主的“弃鼎得仙”。*邢义田:《汉画解读方法试探——以“捞鼎图”为例》,见邢义田:《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,第418-419页。因此,与捞鼎画像相配合的车骑过桥与建鼓图亦同为升仙祈愿图的一部分,车骑过桥象征墓主即将成龙飞升,建鼓图并非是为捞鼎而鼓舞,而是为墓主飞升鼓舞,或其本身亦是呼唤龙到来的法器。

在另一块出土于新野张家楼的画像砖画面左侧刻有二人击鼓,右侧有四名乐人或持杖击节,或吹箫相和。值得注意的是,此墓中同时出土了六博砖与西王母砖,其中六博砖画面上部为两名羽人对坐六博,下部一羽人牵马,画面右侧似有一引导仙人;西王母画像砖中西王母戴胜,跽坐于山峦之上,其右有跽坐羽人及玉兔捣药。*王褒祥:《河南新野出土的汉代画象砖》,《考古》1964年第2期。此墓在发掘以前便已坍塌,故建鼓图、六博图及西王母图在墓葬中的位置不明,难以确定三者之间的关系。但山东滕县西户口出土的数幅西王母图像画像(图6)对我们具有启发性。这些画像构图相似,画面上下水平分格,中央为建鼓,西王母位于顶端中央,凭几而坐,两旁有玉兔捣药。建鼓图左端为六博,右端为宴饮庖厨。比较这三座墓葬,其均有西王母、侍者(拜谒者)及建鼓,与《汉书·五行志》所记载的“张博具,歌舞,祠西王母”*(汉)班固撰:《汉书》,第1476页。的祭祀活动相类似。由此而看,我们似乎可以将新野张家楼中的建鼓图暂时归入西王母图像系统,此处的建鼓图似乎带有祭祀西王母,祈求升仙的象征意涵。

通过对汉代墓葬中建鼓的图像及功能分析可以知道,汉墓中的建鼓图确有交通(沟通)天人之意,但相较于文献所记载的建鼓的权力象征及祭祀功能,墓葬的建造者或赞助人似乎有意模糊建鼓与鼓的意涵,并不断加入车马出行、捞鼎场面、西王母图像系统中的元素,使其与建鼓的原本意涵渐行渐远,而明显呈现出建鼓与求仙道的联系。而且,汉墓中的建鼓图鼓楹之上大多饰有华丽的葆羽、华盖,这更使其在形态上与“百仞无枝,有九欘,下有九枸”的建木相仿佛。而此时的建木不仅仅是神木,更具有引天神而下的功能。由此可见,墓葬中的建鼓图主要担当着仙境或求仙道的象征意义。

结 论

建鼓的基本形制是一支木柱(楹)贯穿鼓身,鼓悬空,用于军事祭祀或宴饮等活动,具有娱神与娱人的礼仪功用。纵观汉代出土的建鼓实物或墓葬中的建鼓图,其基本形制无出其右,只是鼓座形制更加多样,楹柱上饰以更加华丽的葆羽或华盖。建鼓由建与鼓二字构成,无论是鼓,还是建,其本身都具有沟通天人之意,可以说建鼓最初是作为沟通天人的神器,后成为一种娱神、娱人的乐器。但河南汉画像砖中的建鼓图多位于墓葬门楣或墓门之上,且以一种独特的呈现方式,即多与车骑出行、乐舞百戏、捞鼎图和西王母图像系统相配合出现,共同指向求仙道的礼仪功能。犹值一提的是,建鼓图与捞鼎场面的配合具有明显的地域性,赞助者与工匠无意于明确表现广泛流传的秦始皇泗水捞鼎的故事,却将注意力集中在车马过桥、鼎与龙的关系以及鼎与建鼓的关系上,使得整个图像呈现出迥异于文本寓意的象征内涵。这意味着图像与文本所建立的联系虽然是解释图像的前提,但这种联系是有一定限度的。换言之,相较于历史文本或民间故事,墓葬功能和墓主的欲望所给予墓葬中图像呈现的影响与制约更加有力,同时,工匠对图像元素的调整与改动亦会造成图像叙事本身的易动。

[责任编辑]刘晓春

刘乐乐(1988-),女,河北秦皇岛人,武汉大学哲学学院博士研究生。(湖北 武汉,430072)

K890

A

1674-0890(2017)03-107-11