健康冲击、家庭支出结构与农户收入

赵伟锋

(1. 中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉 430073;2. 南阳师范学院 经济与管理学院,河南 南阳 473061)

健康冲击、家庭支出结构与农户收入

赵伟锋

(1. 中南财经政法大学 经济学院,湖北 武汉 430073;2. 南阳师范学院 经济与管理学院,河南 南阳 473061)

文章使用扩展的R&D模型分析了健康冲击对农户收入的影响机制,并用1989~2011年中国健康与营养调查的面板数据进行了实证检验。研究结果表明,健康冲击的发生使农户的健康人力资本下降,同时生产性支出减少,从长期来看物质资本积累和人力资本积累进一步下降,农户的收入下降。健康冲击使农户生产性支出的比重平均下降2.76%,农户的收入平均下降5.62%;与低年龄组农户相比,高年龄组农户的支出结构和收入水平受健康冲击的影响更大;当健康冲击发生时,高收入家庭生产性支出的比重下降幅度更大,收入水平下降程度也明显高于低收入家庭;参加医疗保险可以平滑健康冲击对农户家庭支出结构和农户收入的影响。

健康冲击;支出结构;农户收入;医疗保险;贫困人口;人力资本;生产性支出

一、引言

中国自改革开放以来扶贫工作成绩卓著,按照2010年的国家扶贫标准,农村贫困人口由2011年的16567万人减少到2014年的7017万人,贫困发生率由17.2%下降到7.2%。然而,从绝对数量来看,农村地区的贫困人口仍然很多,如果参考国际扶贫标准①,我国农村的贫困问题更加严峻,尤其是近年来“因病致贫”和“因病返贫”问题凸显。根据《第四次全国卫生服务调查》的统计,在农村居民致贫的原因中,疾病或者损伤是造成农村居民贫困的最重要因素,这一比例从2003年的33.4%上升到2008年的37.8%。在精准扶贫的宏观背景下,减贫必须有的放矢。分析疾病和贫困之间的内在作用机理,阻隔二者之间的联系,才能有效遏制疾病引致贫困。

疾病对贫困有着怎样的影响?较为普遍的观点认为疾病增加了贫困的发生率[1][2],加剧了贫困的脆弱性[3][4],实证分析在总体上也支持疾病与贫困的正向关系[5][6]。此类研究对健康和贫困关系的分析是一种有益的尝试,但贫困是一个多维的概念[7],有着不同的分析框架,经济收入只是贫困的一个测算指标。探讨健康与收入的关系在逻辑上更为严密,宏观层面的研究把健康作为人力资本的一部分,认为健康水平的提升有利于长期经济增长[8][9][10];但也有学者认为过多的健康投资会挤占物质资本积累[11],健康水平的提升会增加人口的老龄化程度[2],从而可能妨碍长期的经济增长[12]。微观层面的研究侧重于考察个人和家庭面对健康冲击时,在预算约束下家庭收入水平的动态变化[13][14][15]。从健康对收入的影响方向来看,健康对家庭收入起到决定性作用,健康投入的不足制约了家庭收入的增长[16]。借鉴高梦滔等对健康冲击的分析[14],本研究把健康冲击界定为负向的冲击,即健康状况的恶化,其直接表现是大病或持续性的慢性疾病的发生。

健康冲击如何对家庭收入造成影响?其内在机制是什么?从研究对象来看,相关的研究既包括健康冲击对农户的影响[17],也包括健康冲击对城镇居民家庭的影响[18]。从研究内容来看,主要集中于以下三个方面:第一,从农户健康支付成本的变化切入,考察健康风险对家庭消费的影响[19]。健康风险影响居民的家庭消费,个体面临冲击时会偏重当期消费[20],与教育、培训等相关的能力投资的不足将导致家庭整体收入水平下降[21],且健康冲击对低收入者的影响更加明显。第二,从劳动参与的视角考察健康冲击对个人收入的影响。健康对非农就业和劳动参与存在影响,健康水平的提升使非农就业的工资水平提高,但这种影响仅在非农就业中表现明显[13]。第三,从营养摄入的角度考察健康水平与农户收入之间的关系。营养摄入的增加和健康水平的提升对农户劳动生产率的提高具有显著的正向作用[1],疾病的发生则显著降低农民的劳动生产率[16],造成农民收入水平下降。相关的研究均从一个侧面分析健康冲击或健康风险对农户造成的影响,且主要关注健康冲击对家庭影响的结果,缺少对其影响机制的分析。当农户家庭成员受到健康冲击时,农户资源会在家庭消费、医疗支出等之间重新配置[4],有研究涉及疾病对家庭消费的冲击[19],但该研究将城镇居民作为样本,并未分析农村家庭在面临健康冲击时家庭消费的变化,城镇居民家庭与农村家庭在收入和支出结构上存在明显差异,健康冲击是否会引起农户支出结构发生相应的变化?分析健康冲击对农户收入的影响机制,可从此角度进行切入。

本文的边际贡献在于:第一,借鉴宏观经济学的新增长理论研究家庭产出的变化,使用扩展的R&D模型对家庭收入的变化过程进行理论分析;第二,通过农户生产性支出比重的变化分析健康冲击对农民收入的影响机制,并采用中国健康与营养调查(CHNS)数据进行验证。

二、健康冲击对农户收入的影响机制:理论分析

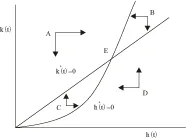

分析健康冲击对农户收入的影响机制,应该从农户收入的变化过程入手。借鉴宏观经济理论中的R&D模型,我们把农户作为一个微观的生产单位,农户收入与家庭总产出是一个统一的过程,农户在既定物质资本和人力资本的条件下,会实现均衡的产出。受到健康冲击之后,农户原有的均衡状态被打破,农户的物质资本和人力资本投入也发生相应的变化,此时会实现新的产出均衡,这也是农户收入水平的变化过程。厘清这个变化过程,是分析农户收入水平变化的基础。

(一)基于家庭产出的R&D模型

假设农户的家庭生产存在两个过程:其一为物质资本的生产,其二为人力资本的生产,人力资本包括教育人力资本和健康人力资本两个要素,健康作为人力资本的一个要素进入生产函数,而不是把健康人力资本直接纳入生产函数[23]。基于R&D模型,不失一般性,农户的生产函数主要涉及5个变量:家庭的物质产出(Y)、技术进步(A)、劳动(L)、物质资本(K)和人力资本(H)。家庭的物质生产函数采取柯布道格拉斯函数的形式:

Y(t)=[(1-aK)K(t)]α[(1-aH)H(t)]1-α

(1)

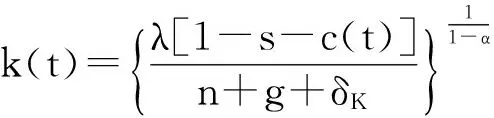

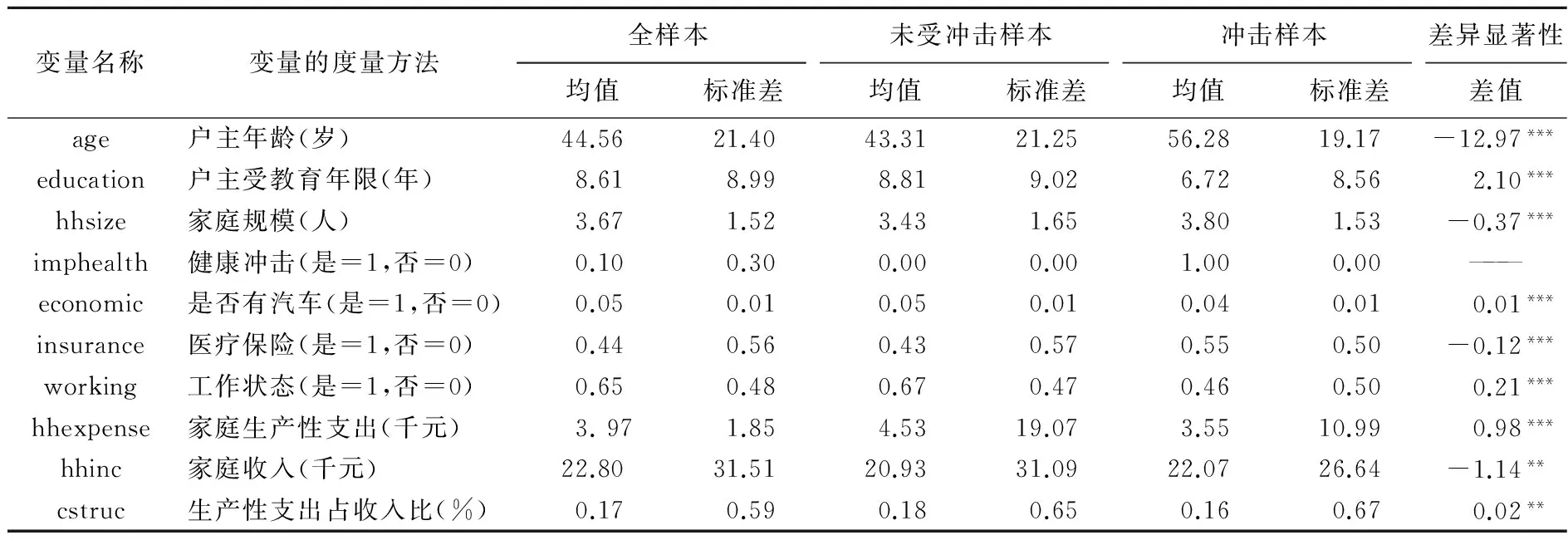

其中,0<α<1,0 人力资本生产是增量的概念,仍然使用C—D生产函数的形式,人力资本生产函数为: (2) 其中,B为工具参数,且B>0,γ>0,φ>0,γ+φ<1。与家庭的物质资本生产函数类似,生产要素的指数和为1,我们假定两个生产函数都具有不变的规模报酬。物质资本存量的变化表示为: (3) (二)家庭产出的均衡增长 对k(t)=K(t)/A(t)L(t)两边同时对t求导,可得: (4) 将式(3)和式(1)带入式(4),化简后可得: (5) 令λ=(1-aK)α(1-aH)1-α,易知0<λ<1。式(5)可简化为: (6) (7) 对h(t)采取与k(t)相同的处理方式,首先对t求导,将式(2)和式(1)带入,化简后可得: (8) (9) (10) (三)健康冲击对家庭产出的影响 人力资本由健康、教育和培训等诸多因素共同决定,不失一般性,这里并不定义函数的具体形式: H=H(E,M,X) (11) 其中,E为教育人力资本,M为健康人力资本,X为培训。易知,人力资本H关于E、M和X单调递增。此外,消费水平的变化也会对健康水平产生影响[11],但是这种影响往往是基于营养摄入和医疗状况的变化而产生的,影响具有滞后效应,即当期消费水平的变化会对下一期的健康产生影响,因此,我们把健康的生产函数改进为②: Mt+1=F(ct) (12) 图1 物质资本和人力资本的动态变化 图2 消费增加对物质资本和人力资本的影响 对农户收入水平的度量,可以从消费和收入两个维度展开,这两个维度都是衡量农户收入的视角。健康冲击的直接影响是降低了农户的健康人力资本,此外更为重要的是,健康冲击增加了农户当期甚至以后的医疗支出,农户的家庭支出结构发生变化:农户的消费性支出增加,生产性支出下降,从长远来看,这会造成农户物质资本和人力资本下降,这进一步降低了农户的收入水平。基于前文的理论分析,为检验农户收入在健康冲击下的变化过程,我们的实证检验分为两个步骤:第一,检验健康冲击对农户家庭支出结构的影响,并分析造成这种影响的原因,证实健康冲击通过影响家庭支出结构进而影响农户收入的机制是否存在;第二,检验健康冲击下农户收入的变化,并分类检验不同样本农户在健康冲击下家庭收入变化的差异。 (一)模型设定与变量介绍 根据上文的分析思路,构建如下实证模型: (1) (2) 其中,下标i表示家庭,t表示年份,cstrucit表示第i个家庭在t年度生产性支出占家庭收入的比重。农户家庭支出可分为生产性支出和消费性支出,如果能够区分生产性支出和消费性支出在总支出中所占的比重,则可以很好地衡量家庭消费结构的变化。在本研究中,由于数据的可得性,我们仅能得到农户生产性支出的数量,无法测算农户支出结构,其原因在于,受到收入增长效应的影响,虽然生产性支出和消费性支出随时间的推进都是递增的,支出结构却呈现出更加复杂的变化。因此,与上文相呼应,我们用家庭生产性支出(hhexpence)占家庭总收入(hhinc)的比重cstruc衡量支出结构,这可以消除收入增长效应的影响。lnhhinc表示家庭收入的对数。 imphealthit表示是否受到健康冲击,是本文的关键解释变量。对微观层面健康的衡量有多种方法,包括慢性病和BMI指数[16]、是否患有大病[14]、户主和家庭成员的健康感受[19]等,不同的衡量方法在考量健康和疾病的影响中各有优劣。根据前文对健康冲击的定义,结合调查数据的支撑,本研究选择“过去四周是否患疾病或受伤”作为对健康冲击的衡量指标,用imphealth表示。“过去四周患病”且自评程度为“一般或严重”的是受到健康冲击的家庭样本,取值为“1”;而“过去四周没有患病或受伤”和“患病和受伤程度较轻”的是没有受到健康冲击的样本,取值为“0”。选择该指标的原因在于,本研究考察的内容为“健康冲击”,侧重健康状况的变化,数据中的“大病和慢性病的发生”是一个持续的过程,其影响可能在调查前期已经显现,若以此指标衡量容易发生样本偏误。在一个家庭中,只要有一个家庭成员取值为“1”,则认为该家庭受到了健康冲击。 参考经典经济理论和其他学者的相关研究,我们设置的控制变量CV包括:(1)家庭经济状况(economic)。家庭收入和家庭财富影响家庭消费[24],为避免收入变量内生性的影响,我们选择“家庭中是否有小汽车”作为家庭经济状况的替代变量。(2)是否参加医保(insurance)。参加医疗保险使家庭的非医疗支出增加,但可以缓解家庭的健康风险,促进人均消费的增长[19]。此外,医疗保险还有利于参保人的身体健康[23],进而影响居民收入。在变量设置中,如果家庭中所有成员都参加了医疗保险,则该变量设置为“1”,否则设置为“0”。(3)工作与否(working)。户主的工作状态影响农户的支出结构[25],如果户主从事非农行业,用“1”表示户主仍在工作状态,“0”表示未工作;如果户主从事农业生产,由于农业生产不存在退休问题,该变量取值为“1”。(4)其他户主或家庭特征,具体包括户主的年龄(age)、户主的受教育程度(education)、家庭的规模(hhsize)。(5)区域(province)和时间(time)变量。设置这些变量的主要目的是控制区域和时间异质性的影响,技术进步和改革的影响通过年份(time)体现,而气候条件、基础设施等可以通过省份变量(province)来体现[22]。需要说明的是,对收入和支出变量的分析中,均考虑了物价变动的影响,核算为2011年的不变价格。 (二)数据来源与描述统计 本研究使用的数据来源于中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS)④,该调查从1989年开始,迄今为止共进行了9次,调查采取多阶段整群抽样的方法,调查样本分布在全国11个省(市),调查对象为抽样后的所有家庭成员,调查共涉及8638个家庭、35703人,累计157286人次。CHNS数据是家庭追踪调查,这可以较好地控制家庭异质性带来的影响。 在分析健康对收入的影响时,由于健康的影响存在滞后效应,所以我们把数据整理成面板数据进行分析,整理后的数据为非平衡短面板数据。非平衡短面板面临一个重要问题:如果在跟踪调查过程中丢失的数据与扰动项相关,则样本的代表性可能会受到质疑。典型的做法是筛选出平衡的面板子集,然后再进行数据分析,但这会使得样本容量受损,从而降低估计效率。本文采用面板工具变量法进行估计,对样本容量有较高的要求,因此,此处没有人为丢掉数据,而是利用似然比检验的方法证明样本选择的无偏性。在对调查样本进行处理时,首先筛选出农村样本,然后剔除样本中核心变量缺失的数据,共得到31366个有效样本⑤。 我们按照是否受到健康冲击把整体样本分为两类,并对两类样本进行了描述性统计和差异显著性检验(如表1所示)。从受到健康冲击的样本来看,其具有以下基本特征:第一,受到健康冲击的农村家庭中,户主的年龄更大、受教育水平更低,且农户具有更大的家庭规模。从年龄来看,农村老年人口更容易受到健康的冲击,受到健康冲击的样本平均年龄显著大于未受到健康冲击的户主年龄,差值达到12.97岁。此外,家庭规模越大,家庭人数越多,以家庭为单位受到健康冲击的概率就越高。第二,农户物质资本状况越好,家庭受到健康冲击的可能性越低;但受冲击样本的收入水平显著高于未受到冲击的样本,二者的家庭平均收入分别为22070元和20930元。第三,受到健康冲击的家庭参与医疗保险的比例更高,其55%的参保比例,显著高于未受到健康冲击的家庭,二者的差值达到12%。第四,受到健康冲击的家庭平均生产性支出为3550元,未受到健康冲击的家庭平均生产性支出为4530元,二者的差额为980元,且在1%的水平上显著;从相对量来看,受到健康冲击的农户生产性支出占总收入的比重为16%,而未受到健康冲击的家庭相应比重为18%。 表1 按照健康冲击对样本进行的描述性统计 注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。 (三)健康冲击对家庭支出结构的影响 对我们得到的非平衡短面板数据,首先采用混合回归模型与固定效应模型分别进行回归,固定效应模型的F检验结果(检验的P值为0)显示固定效应模型优于混合回归;然后对年度虚拟变量进行联合显著性检验,其结果显示面板数据存在个体效应和时间效应。分别采取固定效应模型和随机效应模型回归后进行Hausman检验,检验的P值为0,因此本部分采取个体时点固定效应模型进行回归。 模型的计量结果如表2所示,控制了户主的年龄、受教育年限、家庭规模、经济状况、工作状态、时间变量和区域变量后,健康冲击对生产性支出的比重存在明显的负向影响,其显著性水平为5%,这意味着健康冲击使家庭消费性支出增加,家庭生产性支出占家庭收入的比重下降。从变化量来看,健康冲击的发生使家庭生产性支出占收入的比重平均下降2.76%。 其他控制变量对家庭支出的影响如下:户主年龄越大,生产性支出占家庭收入的比重越低,其原因在于,随着人口年龄的增加,生产性投入会随之下降,户主的年龄每增加1岁,生产性支出占家庭收入的比重下降0.16%。户主的受教育年限越长,生产性支出所占的比重越低,这与我们通常的理解存在差异,一般认为,受教育水平越高,家庭收入水平越高,其收入中可用于生产的比重越高。对于本文的实证结果,我们可以从以下两个方面解释:第一,与受教育年限较低的群体相比,受教育水平较高的群体在后续的人力资本生产过程中所需要的投资较少,如继续提高教育水平和参加培训的可能性更低,生产性支出占总收入的比重也相对较低;第二,受教育水平高的群体工资性收入占总收入的比重更大,与农村的劳动生产过程不同,获得工资性收入的过程中生产性支出较少,因此受教育水平较高的群体生产性支出占总收入的比重更低。参与医疗保险也对生产性支出占家庭收入的比重呈现负向的影响,且置信水平超过99%,这一结果也让我们意外,通常来说,购买医疗保险会缓解健康冲击对农户收入的不利影响,使得农户的生产性支出增加[4]。其可能的原因是,医疗保险的参保过程中存在明显的“逆向选择”[23],即健康状况较差的群体更加倾向于参加医疗保险,这一群体与其他人群相比,生产性支出占总收入的比重相对较低。物质资本和工作状态对支出结构的影响是正向的,更多的物质资本和参与工作促进农户生产性支出增加。当健康冲击发生时,这些因素导致农户生产性支出发生变化。 表2 健康冲击对农户支出结构的影响 注:(1)***、**和*分别表示结果在1%、5%和10%的水平上显著。(2)括号内报告的为标准误。 不同年龄结构、不同收入水平以及参与新型农村合作医疗状况不同的家庭,其支出结构存在较大差异。分别按照户主年龄、收入水平和是否参加医疗保险对样本进行分组,将户主年龄小于平均年龄的划分为低年龄组,其他为高年龄组;将收入水平低于农户家庭平均收入的划分为低收入组,其他为高收入组。与低年龄组家庭相比,高年龄组家族面临健康冲击时,其生产性支出占家庭总收入的比重下降更快,其可能的原因在于:与低年龄组家庭相比,高年龄组家庭在面临健康冲击时,其疾病支出水平更高,健康冲击的发生对高年龄组的影响更加明显。按照收入水平进行分组的研究结果显示,高收入农户在受到健康冲击时,支出结构的变化幅度更大,也即健康冲击对高收入组农户的影响更加明显,其内在逻辑为:与低收入组农户相比,高收入组农户更加重视家庭成员的健康状况,或者说高收入组农户在面临健康冲击时,对疾病愿意花费更高的成本,此时农户生产性支出占总支出的比重下降更快。相比参加医疗保险的家庭,未参保组在面临健康冲击时,其疾病支出的成本更高,支出结构的变化也更为明显。 一般认为,家庭收入决定消费水平,健康和财富状况之间可能存在双向因果关系[19],但本研究中控制了家庭的经济状况economic,也即控制了家庭的物质资本,主要考察的是健康状况对即期的家庭支出结构的影响,尤其是对家庭生产性支出的影响,并不存在从当期生产性支出到农民身体健康的因果关系。此外,本文是基于面板数据的追踪调查,这也有助于解决解释变量的内生性问题,从其内在的逻辑关系来看,健康变量在该模型中并不存在内生性,模型的解释力是可信的。 (四)健康冲击对农户收入的影响 模型的拟合结果如表3所示,主要解释变量健康冲击对农户收入的影响显著为负,健康冲击使农户收入水平平均下降5.62%。其他控制变量对农户收入的影响如下:(1)户主年龄对农户收入的影响是负向的,但其影响在模型中并不显著。(2)教育水平对农户收入具有显著的正效应,户主的受教育年限越长,农户家庭收入越高。(3)家庭规模对农户收入呈现显著的正向影响。一般情况下,家庭规模越大,家庭中劳动力数量越多,家庭收入越高。(4)家庭的物质资本呈现显著的正效应,家庭的物质资本越多,可用于家庭生产的资本越多,家庭收入水平越高。(5)参与医疗保险对农户的收入水平呈现显著的正向影响,与没有参加医疗保险相比,参加医疗保险能显著提高农户收入。(6)户主的工作状态对农户收入呈现显著的正向影响,与退休或没有工作的户主相比,户主处于工作状态能显著提高农户的收入。 对于不同收入水平、不同年龄结构的农户,其收入类型存在较大的差异,在对样本进行分类后,结论是否仍然能够成立,是我们关心的问题。分别按照户主年龄、收入水平和是否参加医疗保险对样本分组,分组数据的拟合结果仍然能够支持上文的结论,同时我们也可以通过分样本的回归结果进一步揭示健康冲击与农户收入之间的关系。 表3 健康冲击对农户收入的影响 注:(1)***、**和*分别表示结果在1%、5%和10%的水平上显著。(2)括号内报告的为标准误。 按照年龄分组后的数据回归结果表明,低年龄组中户主年龄与家庭收入显著正相关,而高年龄组中户主年龄对家庭收入存在显著的负影响,即从整体来看,户主年龄与农户家庭收入呈现一种钟形关系,与青年户主和老年户主相比,中年户主的家庭具有较高的收入水平。更重要的结论是,与低年龄组相比,健康冲击对高年龄组农户的影响更大,当健康冲击发生时,低年龄组家庭收入平均下降8.12%,而高年龄组家庭收入平均下降8.93%。 按照收入水平分组的数据拟合结果表明,健康冲击对低收入组和高收入组的家庭收入均呈现显著的负向影响,且健康冲击对高收入组家庭收入的影响大于低收入组,当面临健康冲击时,低收入组家庭收入平均下降9.26%,而高收入组家庭收入平均下降11.4%。较为普遍的观点认为,健康冲击对低收入群体的冲击更大,加剧了贫困的脆弱性[4],这与我们的结论存在差异。其可能的原因是,由于高收入家庭单位时间内劳动生产效率更高[16],其单位时间可以获得更高的收入水平,因此,当面临健康冲击时,高收入家庭收入水平的下降幅度更大,健康冲击对高收入家庭的影响主要表现为“收入效应”; 而对于低收入家庭,当疾病发生时其经济负担冲击更为明显,健康冲击对低收入家庭的影响主要表现为“支出效应”。 按照是否参加医疗保险分类,健康冲击对未参保组家庭收入的冲击更为明显,参与医疗保险使得健康冲击对收入的负向影响减弱,其原因在于:第一,参加医疗保险的人群更加趋向于“风险规避”,当疾病发生时,其收入受到的影响更小;第二,医疗保险降低了疾病发生时农户的经济负担,参加医疗保险后,当面临健康冲击时农户的物质资本投资和人力资本投资减少的幅度更小,从而农户收入水平的下降幅度相对较小。 (五)稳健性检验 为进一步证明上述结论的可靠性,本研究从以下几个方面进行了稳健性检验:第一,替换核心解释变量后重新进行回归,主要做法为:将家庭“过去四周疾病的花费”作为健康冲击的替代变量,其回归结果与前文结论一致,限于篇幅,具体回归结果不再汇报;第二,改变对面板工具变量的处理方法,对固定效应模型先进行一阶差分,然后使用滞后健康冲击的一阶差分,把因变量的一阶差分对自变量的一阶差分进行两阶段最小二乘法的回归,其回归结果支持上文的研究结论。 此外,如前文分析,分样本的拟合也从侧面印证了模型的稳健性,其拟合结果表明模型的分析结果是稳健的。 本文主要分析了健康冲击对农民家庭收入的影响机制,具体而言,首先使用扩展的R&D模型对健康冲击影响农户收入的机理进行了分析;然后使用1989~2011年CHNS的面板数据,对健康冲击对家庭支出结构、农户收入的影响进行实证检验;最后分别通过替换变量、改变估计模型和分样本拟合等方法对计量模型结果的稳健性进行检验。 本文结论如下:第一,健康冲击主要通过家庭支出结构的变化对农户收入造成影响,农户家庭支出结构的变化是农户收入变化的主要原因。健康冲击使农户的健康人力资本下降,同时疾病支出增加,生产性支出减少,从长期来看,农户的物质资本积累和人力资本积累减少,从而农户的收入水平下降;第二,实证分析的结果显示,健康冲击使农户生产性支出平均下降2.76%,农户收入平均下降5.62%;第三,与低年龄组农户相比,高年龄组农户的支出结构受健康冲击的影响更为明显,其收入水平受健康冲击的影响也更大;第四,健康冲击对高收入家庭的影响主要表现为“收入效应”,当健康冲击发生时,高收入家庭生产性支出下降更多,收入的下降幅度也更大;第五,参加医疗保险降低了健康冲击对农户支出结构和收入的影响,健康冲击发生时,参加医疗保险平滑了农户支出结构的变化,可以使农户的收入水平少下降1.23%。基于此,本文认为政府应该加大对医疗保险的投入,提高农村医疗保险的保障水平,尤其是加强对农村老龄人口的保障水平,以阻断“因病致贫”的形成,平滑健康冲击对农户收入的负向影响。 注释: ①中国政府的扶贫标准呈现动态变化,主要包括1978年标准、2008年标准和2010年标准。2010年中国政府的扶贫标准从2008年的1196元提高到2010年的2300元,提高了92%,折合每天1美元左右,这一标准与国际扶贫标准的差距迅速缩小,2008年世界银行公布的国际扶贫标准为每人每天消费1.25美元。 ②王弟海认为健康水平主要由个人的消费水平决定,把健康的生产函数表示为:h=h(c),这忽略了一个重要的问题,即当期消费水平并不会对健康产生即时的影响,这种影响往往是滞后的。 ③此时我们并不考虑医疗保险对农户消费水平的影响。更进一步地,即使农户参加了医疗保险,疾病的发生仍然会使与之相关的支出增加。 ④数据来源:北卡罗来纳大学人口研究中心,http://www.cpc.unc.edu/projects/china/。 ⑤对数据的处理过程为:首先分别按照家庭数据和个人数据对相关数据进行合并,然后筛选出其中的农村数据,再把个人数据中的相关变量转换为家庭数据,选择家庭成员中受教育程度最高的数值作为家庭的受教育程度变量,对健康冲击的处理方法为只要家庭中有人生病,则认为家庭受到了健康冲击。最后剔除关键变量缺失的样本,把两个汇总过的数据再进行汇总。 [1] Foster,A.D., Rosenzweig,M.R. A Test for Moral Hazard in the Labor Market: Contractual Arrangements, Effort, and Health[J]. The Review of Economics and Statistics, 1994, 76(2): 213—227. [2] Van Zon, A.H., Muysken,J. Health and Endogenous Growth[J].Journal of Health Economics, 2001, 20(2): 169—185. [3] Du,Y., Park,A.,Wang,S. Migration and Rural Poverty in China[J].Journal of Comparative Economics, 2005, 33(4): 688—709. [4] 方迎风,邹薇. 能力投资、健康冲击与贫困脆弱性[J].经济学动态,2013,(7):36—50. [5] Schultz,T., Tansel,A. Wage and Labor Supply Effects of Illness in Cte d'Ivoire and Ghana: Instrument Variables Estimating for Day Disabled[J]. Journal of Development Economics, 1997, 53(2): 251—286. [6] 刘生龙,李军. 健康、劳动参与及中国农村老年贫困[J]. 中国农村经济,2012,(1):56—68. [7] Alkire,S., Foster,J. Counting and Multidimensional Poverty Measurement[J].Journal of Public Economics, 2009, 95(7): 476—487. [8] Romer,P. M. Increasing Returns and Long-run Growth[J].Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002—1037. [9] Wagstaff,A. The Economic Consequences of Health Shocks: Evidence from Vietnam[J]. Journal of Health Economics, 2007, 26(1): 82—100. [10] 罗凯. 健康人力资本与经济增长:中国分省数据证据[J]. 经济科学,2006,(4):83—93. [11] 王弟海,龚六堂,李宏毅. 健康人力资本、健康投资和经济增长——以中国跨省数据为例[J]. 管理世界,2008,(3):27—39. [12] Lucas,R. E. On the Mechanics of Economic Development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1): 3—42. [13] 魏众. 健康对非农就业及其工资决定的影响[J]. 经济研究,2004,(2):64—74. [14] 高梦滔,姚洋. 健康风险冲击对农户收入的影响[J]. 经济研究,2005,(12):15—25. [15] 程名望,Jin, Y.,盖庆恩,史清华. 农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J]. 经济研究,2014,(11):130—144. [16] 刘国恩,William, H.D.,傅正泓,John, A. 中国的健康人力资本与收入增长[J]. 经济学(季刊),2004,(4):101—108. [17] 张车伟. 营养、健康与效率——来自中国贫困农村的证据[J]. 经济研究,2003,(1):3—12. [18] 何兴强,史卫. 健康风险与城镇居民家庭消费[J]. 经济研究,2014,(5):34—48. [19] Berkowitz, M. K., Qiu, J. A Further Look at Household Portfolio Choice and Health Status[J]. Journal of Banking and Finance, 2006, 30(4): 1201—1217. [20] Islam,A.P. Health Shocks and Consumption Smoothing in Rural Households: Does Microcredit Have a Role to Play?[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 232—243. [21] Atella,V., Brunetti,M., Maestas,N. Household Portfolio Choices, Health Status and Health Care Systems: A Cross-country Analysis Based on SHARE[J]. Journal of Banking and Finance, 2012, 36(5): 1320—1335. [22] 万广华,周章跃,陆迁. 中国农村收入不平等:运用农户数据的回归分解[J]. 中国农村经济,2005,(5):4—11. [23] 潘杰,雷晓燕,刘国恩. 医疗保险促进健康吗?——基于中国城镇居民基本医疗保险的实证分析[J]. 经济研究,2013,(4):130—142. [24] 雷钦礼. 财富积累、习惯、偏好改变、不确定性与家庭消费决策[J]. 经济学(季刊),2009,(3):1030—1046. [25] 邹红,喻开志. 退休与城镇家庭消费:基于断点回归设计的经验证据[J]. 经济研究,2015,(1):124—139. [26] 李华,俞卫. 政府卫生支出对中国农村居民健康的影响[J]. 中国社会科学,2013,(10):41—60. (责任编辑:易会文) 2017-03-20 赵伟锋(1982— ),男,河南郑州人,中南财经政法大学经济学院博士生,南阳师范学院经济与管理学院讲师。 F323.8 A 1003-5230(2017)03-0115-10

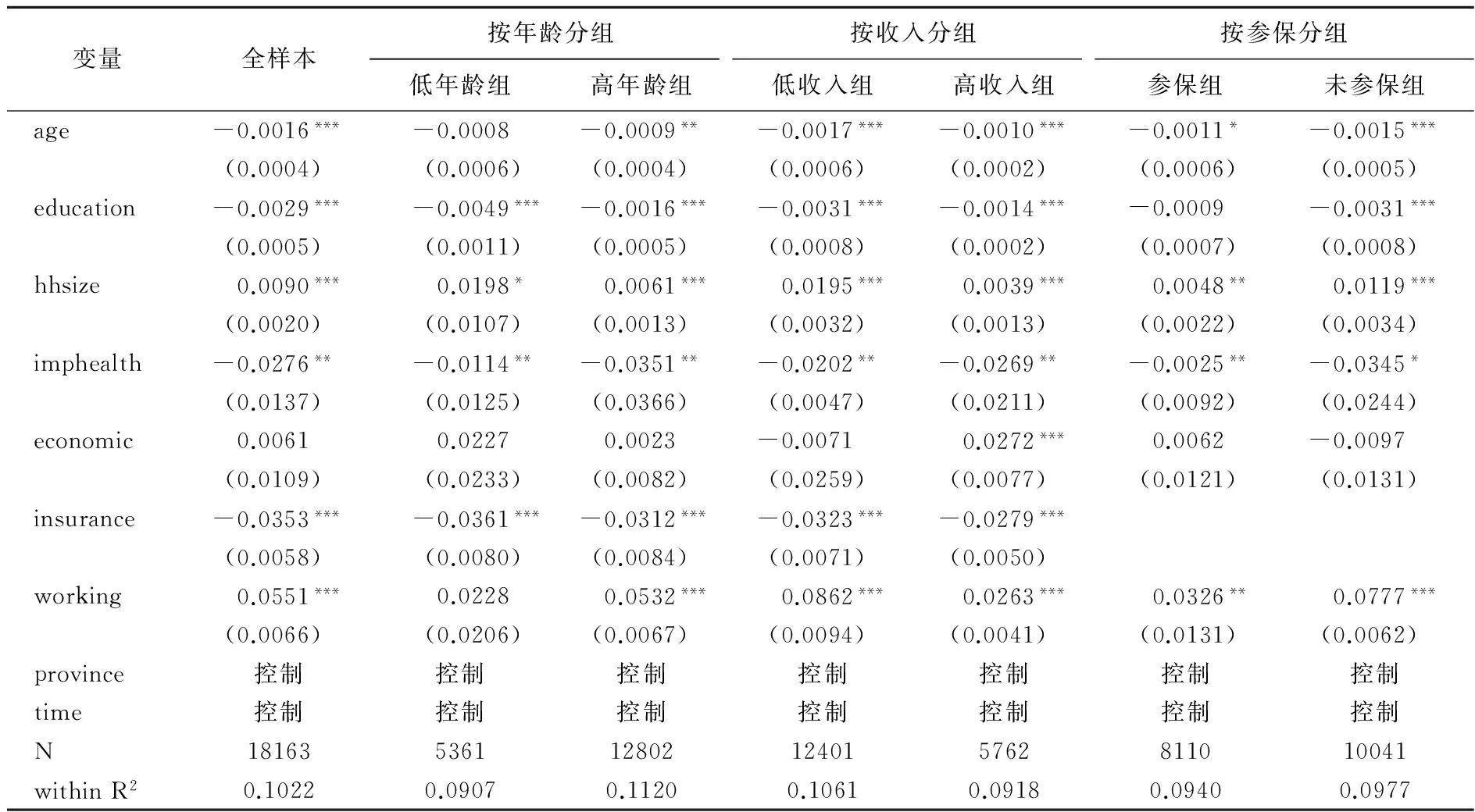

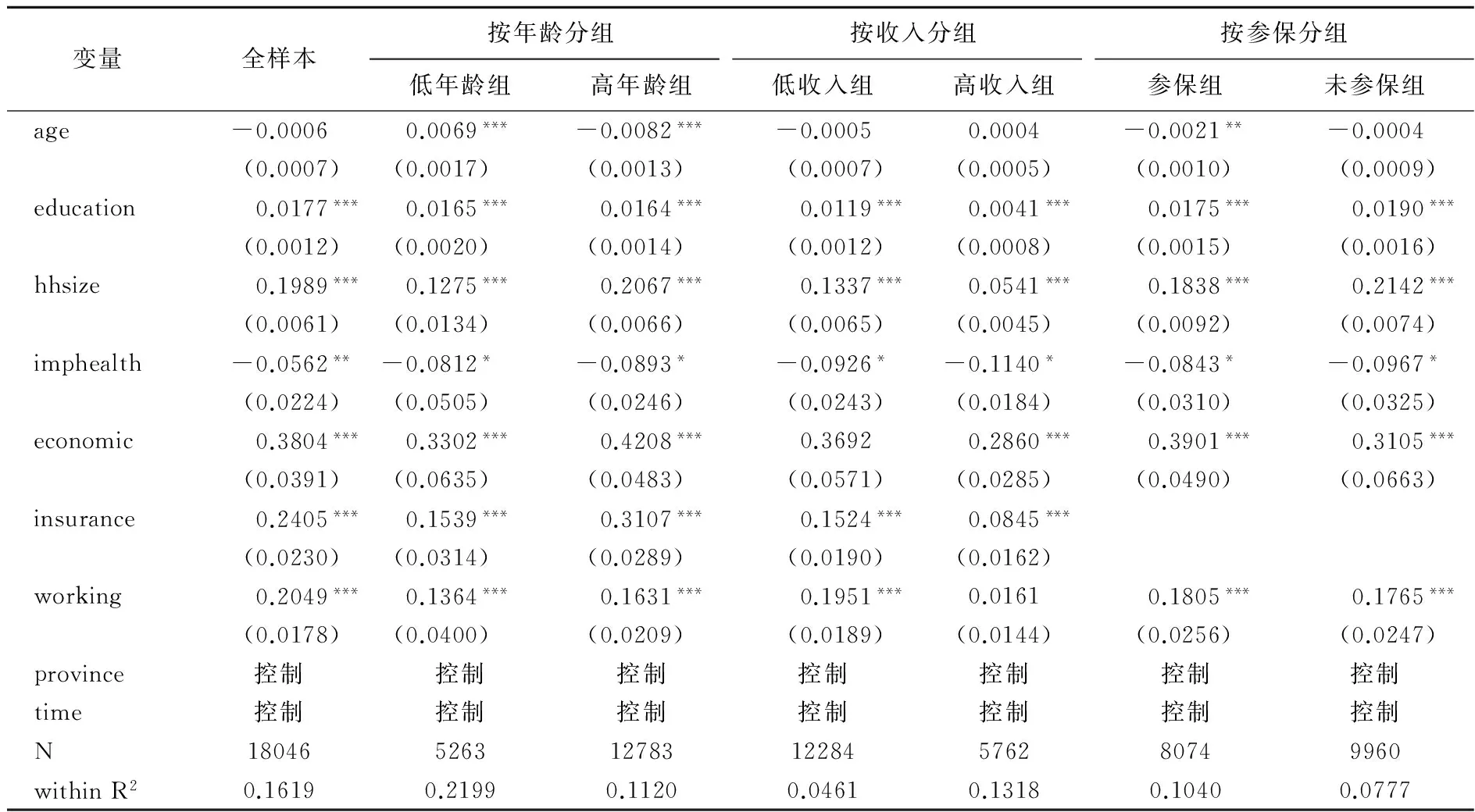

三、健康冲击对农户收入的影响:实证检验

四、结论与启示

——多年年金概念的提出和应用