泥河湾盆地黑土沟遗址N111E85探方石制品

【关键词】石制品;N111E85探方; 黑土沟遗址; 泥河湾盆地

【摘 要】黑土沟遗址是泥河湾盆地目前发现的可以确认时代最老的一处旧石器时代遗址,其层位分布在Matsuyama 反极性时的Olduvai 正极性亚时阶段下部,年龄为1.77~1.95Ma较早时期,遗址中出土了貌似旧石器晚期石制品。本报告记述的是N111E85探坑出土的377件石制品。

2002年春节期间,河北省阳原县大田洼乡东谷它村民白瑞花一家在笔者的鼓动下对泥河湾盆地“泥河湾层”露头底部进行了旧石器搜索,在官厅村西的黑土沟发现了似有人工痕迹的石块。后经几年的不懈勘查,于2006年在这个地点的“泥河湾层”底砾层中找到了典型的人工打击石片,并在加拿大皇家多伦多博物馆沈辰的资助下进行了考古地质勘探。开始布方在N100—103E100—101,共计8m2,但是揭露覆盖土层后发现此处文化层已经遭受流水的严重破坏,只有N100—103E101探方中尚存文化层底部少量堆积。为此,探坑不得不扩方到冲沟的右侧(东面)N100—103E104—105,这里虽然N100—104E104探方的文化层上部也已经被冲刷破坏,但N100—104E105探方4m2中1.33m厚的文化层却保存完整,从7.6m3的土方中清理出石制品至少20489件和动物化石96件[1—4]。

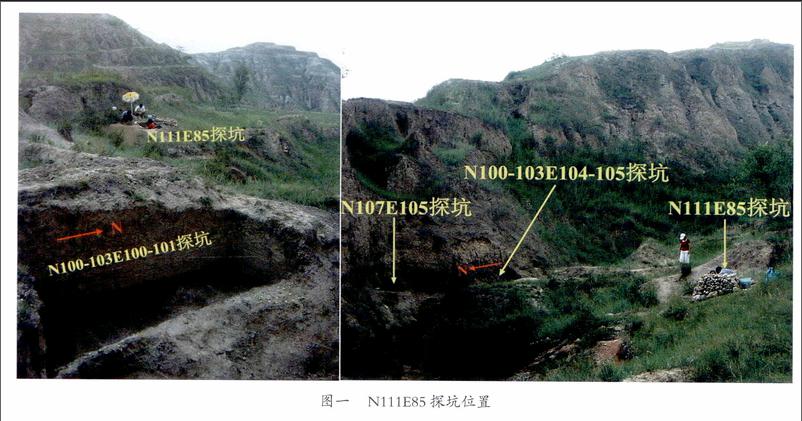

在扩方的同时,又在N111E85和N108E105探方分别进行了1m2的考古地质勘探。本文记述的是N111E85探方(图一),出土石制品377件。在N101E101、N101E103和N108E105只对顶部做了试探,其有关标本交高星处理。

一、地质地理概况

黑土沟遗址(图二),地理坐标为40°13′02″N,114°39′29″E。N111E85探坑文化层直接叠压在侏罗系火山岩体上,其文化层上部以及上覆大约70.92m厚的河湖相沉积和12.58m厚的风成黄土堆积已经被流水冲刷消失。探坑文化层残存厚度0.8m,由夹粘质粉砂的砾石层组成,砾石大小不等,以大砾和巨砾为主,砾石之间夹粘质粉砂,地层透水性很差。文化层位于岑家湾台地约83m深处,海拔高程在895m上下(剖面垂直高度比地层厚度少1.08m)[3]。

在N111E85探方,分8个发掘层勘察,发掘土方量大约0.8m3。

黑土沟遗址分别位于仙台(大长梁)、小长梁A点和B点的SW43°251m、SW47°422m和SW40°419m,它们均出露在岑家湾台地泥河湾陡坎的布朗断层下盘的同一地层剖面上。该剖面沉积韵律一致,岩相垂直变化清楚,岩层水平连续而且产状平缓。

黑土沟遗址在地层剖面上位于“小长梁层”下方14.79—16.12m处(图三),而与NE61°175m小长梁遗址一致的仙台遗址文化层下方10.29m出现Matsuyama反极性时的Olduvai正极性亚时[5]。依据地层对比,如果泥河湾盆地的古地磁测年可信,那么仙台遗址SW43°251m的黑土沟遗址无疑形成于Olduvai正极性亚时阶段,而且应该位于其顶界之下大约4米深处,其年龄推断逾180万年。

在N111E85探坑南边,文化层上覆地层富集动物化石,包括轭齿象不定种(Zygolophodon sp.)、裴氏板齿犀(Elasmotherius peii)等更新世初期较早时的化石哺乳动物种类,辅佐黑土沟遗址的年龄应该超越177万年。

二、石制品分析

在黑土沟遗址N111E85探方出土石制品377件,其分布密度超过471件/m3。

石制品岩性均为燧石,与其地层中的砾石和下伏基岩的岩性一致,应属就地取材加工制品。

旧石器研究,裴文中说得很形象:“比娃娃”,也就是说看样式,因此,石制品分类是必需的,尽管它仅仅是属于研究的分类。然而,世界上的舊石器分类五花八门,至今没有统一共识的范式,也没有科学的鉴定标准。本文研究采用了TOTH石制品动态分类系统[6],这个系统是美国印第安纳大学旧石器研究所Nicholas Toth创意的石制品工艺流程逻辑化编辑。

石制品377件,只有石片和器物两类,包括石片345件,器物32件,分别各占总数的91.51%和8.49%(表一)。石片中属于碎屑的Ⅱ4型石片(碎屑)有255件,占石片数量的73.91%。除了Ⅱ4型石片,其余石制品122件标本中,磨蚀程度Ⅰ级(轻微)和Ⅱ级(较轻微)的[7]分别为114件和8件,其中Ⅰ级的占93.44%;风化程度Ⅱ级(较轻微)、Ⅲ级(中等)、Ⅳ级(较严重)和Ⅴ级(严重)的[7]分别为63件、45件、12件和2件,其中Ⅱ级的占51.64%。上述表明,石制品绝大多数没有被磨蚀或冲刷比较轻微,过半数标本得到了较为迅速的埋藏,但有不少标本因暴露时间较长而遭受不同程度的风化,有的相当严重。

石制品总重量1641.6g,平均每件4.35g。除了Ⅱ4型石片外,其总重为1554.6g,平均每件12.74g,最大的是005号精制品,826.4g,最小的是122号Ⅰ2-3型石片,似石叶,砸击而成,重0.4g。大量Ⅱ4型石片的存在,指示遗址的性质基本为原地埋藏,而且兼有打片和器物修理活动。

完整石片77件,其中多半为Ⅰ2-3型和Ⅰ2-2型石片,占61.04%。器物32件,包括精制品23件和粗制品9件,其中原型为石片的有28件,包括向背面修理的16件,向破裂面修理的1件和两面修理的11件,分别占器物总数的50.0%、3.13%和34.38%。

石片只有7件在5~50g之间,其他均小于5g;器物只有3件大于50g,其他都在1~50g之间。

完整石片(77件)和器物(32件),微型(定性双指捏,定量<20mm)的34件,小型(定性三指撮,定量≥20,<50mm)的71件,中型(定性手掌握,定量≥50,<100mm)的3件,大型(定性单手抓,定量≥100,<200mm)的1件,没有巨型(定性双手拎,定量≥200mm)石片(图四)。宽厚型(宽度/长度×100≥61.8,厚度/宽度×100≥61.8)的2件,宽薄型(宽度/长度×100≥61.8,厚度/宽度×100<61.8)的88件,窄薄型(宽度/长度×100<61.8,厚度/宽度×100<61.8)的14件,窄厚型(宽度/长度×100<61.8,厚度/宽度×100≥61.8)的5件(图五)。石制品中小型与微型的和宽薄型的占绝大多数(图四、五),在完整石片和器物中分别占96.33%和80.73%。

石制品大小的参照物必须是人的手,因为石制品的制作和使用均与手有关系。鉴于人的性别、老幼和高矮不同,以一般正常成年人的手掌和手指为标准,其尺度加以量化,划分为5个类型应该是最佳选择。石制品指数,指示其形态的宽窄和厚薄,乃为石制品的一个属性。过去的石制品记述中,大多是随意选择性地记述,而且通常是孤立的无整体观念的数字。本文按照数学和美学的黄金分割率将石制品界定为宽薄、宽厚、窄薄和窄厚4个类型,并且对石核、完整石片和器物进行全面观测统计。这样观测看起来相当完美,但在考古学上究竟有没有文化相的科学意义,尚待经过大量遗址的比较后才能看到效果。

石片台面是解析人类剥片逻辑思维的主要对象,对于旧石器时代早期的石片,其形态观察较为重要。本文记述的完整石片台面,背面缘呈尖状(倒三角形)和凸弧状(倒弓形、唇形和倒扇形)较多,至少有30件,另外,破坏台面的尖状和刃状的也不少(表二)。其类型显示剥片选择石核台面突出部位锤击打片是主流,辅以砸击剥片。本文石片台面的分类思想方法,是按照台面的面来划分的,因为在石核上打片需要有个打击面,其面大小不重要,只要有个剥片能够着力的打击点就可以。面,其径长不得小于0.1mm。另外,其术语表达尽可能应用数学通用的几何图形术语。

石片背面是显示石片剥离前石核的最终阶段的剥片情况,石片背面类型的划分可以进一步解析剥片人的心智,例如转换台面充分利用石核剥片以及最后的剥片次数,这是人类特有的创造意识之反映,在石制品组合中,无疑这是区别自然撞击“曙石器”和猿猴制作“石器”的重要标志。本文记述的完整石片,背面类型以双向和多向的多片疤者较多,而且多表现在人工台面人工背面的Ⅰ2-3型石片上(表三)。石片背面类型依据剥片的方向和数量划分,以单、双和多为原则,也可以简称为一二三原则。剥片方向分单向、双向和多向,剥片疤数分单片疤、双片疤和多片疤。

器物32件,其中28件原型为石片,包括16件向背面单向修理,11件为双向修理,向破裂面单向修理的只有1件。如果从石制品制作的工艺流程定位,其生产最终阶段产品是明显的,而且制作也是相当成熟的。

精制品23件,全部为边刃器,按照传统的分类可以归属于刮削器,有单、双和多边刃,有直、凸、凹及其不同组合,虽然修理刃缘有造型,但整体形态几乎是一件一个样(表四,图六)。本文器物的记述一改传统的有选择性的逐一描述,而是将精制品全部列表显示,这样有利于他人直观地掌握整体信息和进一步研究对比。

N111E85探坑出土的石制品没有石核和断块,可能与勘探面积小有关,也可能与冲积的短距离搬运有关。

石制品的人工性质鲜明:石制品生产流程中的石片类型齐全,尤其以Ⅰ2-3型(人工台面和人工背面)和Ⅰ2-2型(人工台面和部分人工背面)石片居多;精制品(23件),有9件由Ⅰ2-3型和Ⅰ2-2型石片加工而成。也就是说人工制品显示人类特有的创造能力。其创造,是人类特有的自主行为,是有意识地对世界进行探索性劳动,它的明显特点是能够将两个或两个以上的概念或事物按一定方式联系起来,把以前没有的事物创造出来。自然碰撞的痕迹是杂乱无章的,而灵长类动物打制的石制品其类型和技术都是简单的,何况在泥河湾盆地迄今尚未发现灵长类动物的任何踪影。

在人类学领域,人和人类的概念是完全相容的等同关系,在分类系统中的逻辑关系属于上位,其概念比人科、人属和人种外延广而内涵浅。换句话说,就是包括现代人的智人和猿人以及南方古猿等都是人,但人既不是智人,也不是猿人或其他原始人。人是一个抽象的事物,古人类学家普遍认为是“习惯性两腿直立行走的灵长类”,但是从劳动的自主行为来界定,人应该是制作工具有创造思维能力的动物,因此,人猿分揖别,前者未必完全合理,因为只有手的完全解放才能真正体现两腿直立行走的人类其演化成功的科学意义。

黑土沟石制品的人工性质鲜明,石制品生产流程中的石片类型齐全,尤其以Ⅰ2-3型和Ⅰ2-2型石片居多;精制品(23件)有9件由Ⅰ2-3型和Ⅰ2-2型石片加工而成,它们反映人类特有的创造能力是显而易见的。

N111E85探坑出土的石制品与黑土沟遗址已经报道的类型及其属性完全一致,剥片以直接锤击为主,也有一定数量是砸击的。尤其有的石片符合波德(Jacques Bordaz)界定的石叶[8],不过它们是砸击和锤击产生的,在本文称为似石叶小长石片(图七)。

三、黑土沟遗址发现的科学意义

黑土沟遗址发现的重大考古意义有三:

(1)撼动人类走出非洲学说。时下,人类学界认为格鲁吉亚发现的175万年前的“小矮人”是走出非洲的先行者,也就是说,人类最早离开非洲是从180万年前开始的。然而黑土沟遗址的发现表明早在180万年前东亚地区已经有了人类活动[3]。

(2)冲击旧石器文化传统观念。黑土沟遗址及泥河湾盆地其他早更新世遗址出土的石制品组合属于东亚地区独特的泥河湾文化(Nihewanian Culture),是有别于欧洲和非洲古文化的一个独立的文化。黑土沟遗址的石制品组合中出现了类似旧石器时代晚期的制品[3,4],对于建立在类型机制基础上的旧石器时代考古学提出了挑战,同时也对现代人起源“夏娃说”的质疑增加了新的文化证据。

(3)东亚有望发现更早时期的人类活动遗迹。黑土沟石制品的制作技藝看起来已经相当成熟,它似乎不可能是泥河湾盆地最早的人类遗迹,暗示东亚,尤其是泥河湾盆地以南地区发现200万年前的古人类信息的期望值在增大。

诚然,在中国,曾经报道过177万年以前的古人类遗迹地点有:泥河湾盆地河北蔚县东窑子头大南沟,重庆巫山龙骨坡,安徽繁昌人字洞和湖北建始龙骨洞“建始人”遗址,但它们存在这样或那样的问题,一直未能获得学术界的共识。

泥河湾盆地大南沟发现早更新世旧石器现在看来越来越有可能,但是报道的石制品只有1件Ⅲ型石核或球形石,虽然人工性质清楚,但其地层遭到了质疑[9]。人字洞的石制品有异议[10],虽然其铁矿石原料不属于纯石灰岩层产物,但不能排除猿猴的带入,因为其“石制品”缺少人类明显创造性思维的产品,例如生产流程中后阶段的剥片产品Ⅰ2-3型和Ⅰ2-2型石片,尤其是多方向多片疤背面石片及其作为原型的精制品(刻意修理有一定造型器物)。龙骨坡的人类化石已经重新确认为猿类和现代人[11,12],其石制品原型尽管存在非石灰岩岩块或河流砾石,但其产品置入TOTH石制品动态分类系统观察尚缺乏无可争议的人工的产品,也难以排除猿猴的成因。“建始人”遗址的人类化石虽然已经被确认[13],但其石制品中,“石核消减序列短,缺少定性化的工具加工,可能以获取刃缘分离的石片为最终剥片目的”[14],是人打的还是猿猴打的尚不好鉴别,而且其文化层的堆积不能不说显得蹊跷,洞穴里4m多厚的地层,时间上有选择性堆积的地质过程也是需要解释的[15]。不过,建始一带曾经发现过南方古猿,“建始人”倘若属于南方古猿,作为其简单的石制品的主人,这无不是东亚地区人类学的一个重大发现。有关石制品的整体全方位大数据化观察研究仍然在期待中。

本文的研究思想存在非常矛盾的心结,就是早期人类制作的石制品与属于动物的猿猴摔击或投击的制品怎么样区分。美国、法国和肯尼亚的21位科学家报道的肯尼亚3.3Ma前的Lomekwi3遗址,记述149件石制品(绝大部分采集于地表),包括简单石核83件和简单石片35件,还有石锤和石砧各7件,以及一些破碎石块,他们将其石制品定名为Lomekwi文化[16]。报道的Lomekwi文化如果没有异议,那么中国龙骨坡、人字洞和龙骨洞的石制品就无理由怀疑,对于黑土沟石制品看走眼那就更是非科学的问题了。

黑土沟遗址的石制品性质,日本旧石器时代考古学家松藤和人看了标本照片后说:“它们一看就是人工制品,因为它们大多数具有显著的打击台面。我不相信这样具有一两个背脊的石叶由自然力量所为。如果它们是地质成因,哪还有人工制品?” [2] 依据哺乳动物化石判断,黑土沟遗址的地层属于泥河湾组下部,即下更新统下部。如果泥河湾盆地磁性地层学研究不存在颠覆性错误,那么按照有关科学资料对比,其文化层当属Matsuyama 反极性时的Olduvai 正极性亚时阶段之内,而且靠近其下部,年龄应该超过1.8Ma。形式逻辑的直言三段论(大前提:甲是乙,小前提:丙是甲,结论:所以丙是乙)是科学研究的判断常规,这个推理方法的科学性是不容怀疑的。岑家湾台地北缘泥河湾陡坎上布朗断层下盘的地层结构表现的一致性相当明显(见图三),对于非地质专业的人也不难看清。试想,如果位于同一地层剖面彼此相距241m的黑土沟遗址和仙台遗址的地层对比不可信,那么地质学上不同地貌单元大距离跨度的地层对比能有多少可以信得过的?最为值得深思的是,中国科学界推崇的中国第四纪“黄土—古土壤序列”的广泛应用究竟还有没有一点科学性[15]?

四、后 记

黑土沟遗址的发现报道后,学术界的反响开始发酵,国内外学者开始关注黑土沟遗址,已经有人对其进行了专门的考察研究。笔者是旧石器考古领域的 “农夫”,只能努力保证生产“粮食”的质量和安全,至于加工“面包”还是“糕点”,那是属于“面点师”考虑的问题。笔者认为,旧石器考古的重大发现,重在改写或重建流行的科学理论,它是科学探索,也是研究艺术,更是人生乐趣,它的荣光不属于哪一个人或哪一个国家,它属于全人类的文化遗产。黑土沟遗址在亚洲乃至全世界考古的显赫地位会逐渐浮现,为泥河湾提高科学含金量和显示度的作用是显而易见的,在泥河灣盆地的科学研究和开发利用中是无论如何绕不开的,尽管认识它的考古意义还需要一个过程,也不排除有人就是不情愿接受它的存在。

科学发现不仅须论证,而且还须验证,重大科学发现的真伪验证是每个科学家的责任和义务,尤其是属于纯科学的基础研究,尽管“除了它的创始人,谁也不相信假说;除了其实验者,人人都相信实验”[17]。

科学研究就是填补空白和修正错误,然而重大发现遭受科学权威短见的糟蹋也不为鲜见。曾记得,荷兰军医杜布瓦(Eug

1931年裴文中(1904—1982)在周口店石灰岩洞穴堆积物中发现大量石英人工制品,作为专修地质专业学科的裴文中从岩石学角度应该意识到这绝不可能是自然作用的产物,但由于当时的原因以及石英标本本身的性质,其石制品的属性却不能为世人所接受,甚至受到了冷嘲热讽,最后请法国史前学家步日耶 (Abbe Henri Breuil,1877—1961)专程来华才得以确认。

1960年,山西西侯度早更新世旧石器遗址被发现,因为有悖于当时的人类演化理论,且石制品具有不同程度的磨蚀痕迹,所以不仅得不到国外学者的认可,国内的大大小小的专家们也不认同,但直到1998年,才见真正否定西侯度遗址的文章《关于西侯度的问题》[18]。紧接着有人指出:“西侯度石质标本问题是检验中国旧石器时代考古学家的试金石,也是旧石器时代考古不可回避的问题。”[19] 现在,西侯度的喧嚣已经曲终人散,虽然贾兰坡(1908—2001)和王建(1927—2009)胜出,但是,谁是谁非,谁折中骑墙,谁滥竽充数,历史自有评说。

1972年,盖培在泥河湾村上沙嘴地点的泥河湾组中捕获一件石核,虽然石制品的性质没有异议,但其地层的时代却引起方方面面的质疑,1978年笔者错误地放弃了自己的观点,因为其发现不符合当时人类走出非洲的演化理论。2015年重新研究表明最初报告的判断是正确的,确认上沙嘴石核是泥河湾盆地首先发现的属于早更新世的旧石器。显然,盖培率先揭开了泥河湾盆地早更新世的人类历史,也是继西侯度之后再一次叩响了中国100万年前历史的大门。现在,在中国乃至东亚发现100多万年前的旧石器遗迹虽然已经不会再大惊小怪,但非常痛心的是,上个世纪70年代中国旧石器时代考古这么一次可歌可泣、震惊世界的重大发现却被传统观念扼杀在自己手里了。

泥河湾盆地黑土沟遗址的发现与现行的主流人类演化理论发生了冲突,迈过这道坎是肯定的,但不会一帆风顺,因为有伯乐睿智和境界的科学权威不多,科学史鉴,古今中外“权威”以自己有限的学识通过放大的话语权把新发现毁灭在摇篮里也不为鲜见。黑土沟遗址无疑是旧石器时代考古学的试金石,正在检测人们的认知和良知,它是摆在世人面前实实在在不可回避的一个严肃科学论题,既须正视又须重视。对于黑土沟遗址认证和论证的对与错是旧石器考古的认知问题,对待黑土沟遗址发现的政治游戏却是背离做学问实事求是的科学作风问题。坚信,关于黑土沟遗址的科学共识预计很快就会到来,决不会像西侯度遗址那样需要等待将近半个世纪。

推测,在泥河湾盆地应该存在比黑土沟更为古老的人类遗存。黑土沟遗址的发现,使龙骨洞、龙骨坡和人字洞石制品的人工属性增大有了可能,尤其是龙骨洞,同时也指示,东亚地区发现更为古老的旧石器遗址甚至人类化石为时不远。

[1]卫奇.泥河湾盆地发现177 万年前的旧石器[J].人类学学报,2008,27(1): 70.

[2]卫奇,裴树文,贾真秀,等.东亚最早人类活动的新证据[J].河北北方学院学报,2015, 31(5):28—32.

[3]卫奇,裴树文,贾真秀,等.泥河湾盆地黑土沟遗址[J].人类学学报,2016,35(1):43—62

[4]卫奇,泥河湾盆地黑土沟遗址考古地质勘探[C] //董为.第十五届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2016:175—190。

[5]DENGU C, WEI Q, ZHU R, et al. Magnetostratigraphic age of the Xiantai Paleolithic site in the Nihewan Basin and implications for early human colonization of Northeast Asia[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2006, 244: 336—348.

[6] 卫奇,裴树文.石片研究[J].人类学学报,2013,32(4):454—469.

[7] 卫奇.石制品观察格式探讨[C] //邓涛,王原.第八届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2001:209—210。

[8] BORDAZ J. Tools of the Old and New Stone Age[M]. NewYork:The Natural History,1970.

[9] 呂遵谔.关于寻找人类祖先及其文化问题的几点认识[N].中国文物报,2000-1-26(3).

[10] 陈淳.中国最早旧石器之我见[N].中国文物报,1999-2-29(3).

[11] CIOCHOU R L. The mystery ape of Pleistocene Asia[J]. Nature, 2009,459:910—911.

[12] 王谦.巫山龙骨坡人类门齿的归属问题[J].人类学学报,1996,15(4):320—323.

[13] 刘武,RONALD C,邢松.湖北建始更新世早期人类牙齿几何形态测量分析[J].中国科学: 地球科学,2010,40(6): 724—736.

[14] LI H, LI C, KATHLEER K. Longgudong, an early Pleistocene site in South China, with stratigraphc association of human teeth and lithics[J]. Science China Earth Sciences, 2017, doi: 10.1007/s11430-016-018-1.

[15] 李珺,郭俊卿,胡平.旧石器考古断代误区[J].文物春秋,2010(4):3—7,48.

[16] SONIA H, JASON E L, CRAIG S F. 3.3-million

-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya[J]. Nature, 2015,521: 310—315.

[17] W. I. B.贝弗里奇.科学研究的艺术[M].陈捷,译.北京:科学出版社,1983.

[18] 张森水.关于西侯度的问题[J].人类学学报,1998,17(2):81—93.

[19]李炎贤.从西侯度石制品剖析石制品鉴定的误区[M]//龙骨坡巫山古人类研究所.龙骨坡史前文化志:第4卷.北京:中华书局,2002:28—40.

〔责任编辑:成彩虹〕

——以乌兰木伦遗址第一地点微痕研究为例

——寻找最古老的石制品