石制品后埋藏微痕的实验研究述评

杨霞 陈虹

(浙江大学文化遗产与博物馆学研究所 浙江杭州 310028)

石制品后埋藏微痕的实验研究述评

杨霞 陈虹

(浙江大学文化遗产与博物馆学研究所 浙江杭州 310028)

石制品经使用废弃后会经历漫长的后埋藏过程,在这个过程中石制品表面可能会产生和人类使用痕迹相似的微痕。关于石制品表面的后埋藏微痕实验研究,是通过实验模拟石制品的埋藏环境与过程,观察石制品表面因此而产生的后埋藏微痕,将之与使用微痕进行对比,从而更好地区分二者。当前有关石制品埋藏的实验研究主要集中在土壤埋藏及扰动、水流搬运活动和踩踏行为三个方面,较为全面的后埋藏实验研究对于提高石器微痕分析的准确性有重要意义。

石制品后埋藏实验 微痕 区分特征 影响因素

石器功能研究是旧石器时代考古研究中的一大课题,它能为我们研究史前人类生存方式、行为模式等内容提供重要的资料[1]。石器功能研究最先关注的是石制品表面的微小痕迹以及破损[2],其理论依据是石器在使用时,使用部位会因为受到力的作用而产生一定的物理变化[3]。由于使用方法、加工材料和使用强度等方面的差异,石制品的使用部位会产生不同的微痕。微痕分析(use-wear analysis)即应用显微镜技术,观察保留在考古标本上肉眼不易观察或识别不到的痕迹,并与实验标本上的使用微痕进行对照,从而判断石器的功能。

然而,微痕分析方法在实际应用过程中遇到了一些问题,其中之一就是石制品在后埋藏沉积过程中(post-depositional processes)会发生表面变化[4],本文称之为“后埋藏微痕”。石制品的生命史可以分为几个阶段,包括原料获取、制作、使用、修整和废弃,之后进入到埋藏环境中,然后又被考古学家发掘并进行研究[5]。特别是史前时代的石制品被发掘出来之前,会经历漫长的埋藏过程,在此期间,石制品可能会受到水流搬运、土壤侵蚀、动物或人为踩踏、干旱环境中扬沙的作用等化学或机械作用的影响,从而会对石器表面产生一定程度的改变。所以,微痕分析方法面临的一个挑战就是:如何将石制品表面因使用而产生的微痕与后埋藏过程中各种作用力造成的痕迹(包括这些作用力对原有使用痕迹的改变)进行区分。

本文将回顾国外石制品后埋藏实验研究的情况,介绍后埋藏实验的不同类型及实验结果,分析相关影响因素,提出该研究在中国考古遗址研究中的重要性,并希望更加准确、客观地揭示石制品的功能,进而更好地解释史前古人的生存和生产情况。

一、关于后埋藏微痕的研究

早在微痕分析兴起之前,弗朗索瓦·博尔德(F.Bordes)等人便开始关注到人类踩踏对石制品产生的影响,他在1950年[6]通过人类和动物的踩踏模拟实验了解这些痕迹的具体特征,并在1961年再次提到大型哺乳动物群长时间踩踏会在一定程度上影响石制品的表面形态。[7]从20世纪70年代开始,研究者才开始认真考虑这些作用可能会影响我们对人类活动证据的理解。随后,一些微痕分析者和埋藏学家针对不同石料的石制品相继展开后埋藏研究,并且通过模拟实验的方法来区分后埋藏微痕与人为使用痕迹。

(一)土壤埋藏及扰动实验

石制品被遗落在土壤表面后,会受到来自土壤中不同物质的侵蚀,并在沉积过程中不断发生垂直层面的位置变化。因而,探讨石制品在单纯埋藏环境下(未受到水流和踩踏的机械作用)发生的变化及其位置改变情况受到了研究者的关注。20世纪70年代,迈克尔·布雷恩·希弗(M.B. Schiffer)[8]和菲利普·巴克(P.Barker)[9]分别讨论了石器后埋藏运动的相关理论,雷蒙德·伍德(W. R.Wood)和唐纳德·李·约翰逊(D.L.Johnson)[10]则详细地讨论了后埋藏现象的主要机制和自然过程,此后阿里·西里艾侬(Ari Siiriäinen)[11]、查尔斯·贝克(C.M.Baker)[12]、约翰·里克(J.W.Rick)[13]、拉尔夫·罗利特(R.M.Rowlett)和迈克尔·罗宾斯(M.C.Robbins)[14]先后展开了对石制品在土壤中的垂直运动和斜坡运动情况,以及运动过程中的粒度分选问题(size-sorting)[15]的研究。爱德华·哈里斯(Edward C.Harris)则提出石制品无论是往上还是往下移动,都不会在土壤中留下明显的轨迹[16]。这些研究对了解石器生命史有很大帮助,但是他们还没有注意到石制品表面在此过程中是否会产生相应的痕迹。

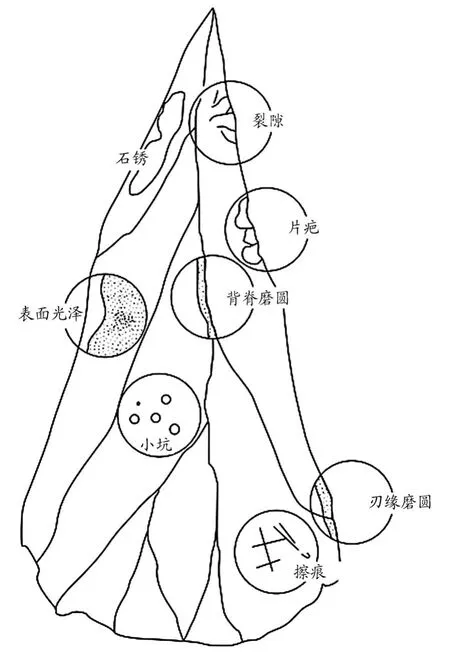

2002年,丹妮拉·布罗尼(D.Burroni)等人开展了一项关于燧石的后埋藏环境的模拟实验。实验结果显示:首先,石制品的磨耗率并非一成不变,而是会随着模拟环境中沉积物颗粒数量的增加而增加;其次,细粒度的燧石比粗粒度的燧石更难产生痕迹;再次,水分会引发石制品表面发生化学反应,促进燧石表面痕迹和薄膜的形成。在埋藏环境中最常见的自然痕迹包括:裂隙、破裂、擦痕、塑性变形、边缘和脊部磨圆、表面光泽、斑点和表面颜色变化。这项实验注意到了后埋藏过程中石制品表面可能产生的物理变化,同时提出石制品表面可能发生化学变化,即使是环境中的一点水分都会引起表面的化学改变。作者因此提出,在进行后埋藏研究时,应当完整地评估遗物所处空间背景的环境[17]。

简·威尔金斯(J.Wilkins)的研究指出,石制品的破损可能发生在其生命史的任何阶段,但是石制品破裂面出现的石锈只能在石制品后埋藏过程中产生[18],这为我们判断石制品是否经过比较严重的后埋藏侵蚀提供了一个依据。杰弗里·布莱亭翰(P.J.Brantingham)等人则通过建立一系列模型来表示地层之间的后埋藏关系,并提出一些用于判断后埋藏因素存在的方法:(1)比较石制品埋藏前和埋藏后的差别;(2)查看不同层位中石器、骨头和陶器的分布规律;(3)应注意用于辨别实验或者考古标本的后埋藏特征差异的标准在不断发展[19]。

(二)水流搬运实验

水流搬运是石制品在埋藏沉积过程中常见的情况。1974年,迈拉·沙克利(M.L.Shackley)研究了欧洲旧石器时代早期燧石制品的水流搬运微痕,结果显示:片疤出现在石制品狭窄的刃缘;磨痕出现的频率和燧石的坚硬程度相关,但是和使用微痕的规律分布不同,水流搬运产生的磨痕随意地聚集在刃缘附近[20]。罗布·霍斯菲尔德(R. Hosfield)等人针对英国旧石器时代早中期的石制品在河流环境中的搬运和运输模式,开展了真实环境下的河流搬运模拟实验,其结果不仅有助于了解旧石器时代中期石制品组合在河流搬运下的二次形成过程,而且为辨识石制品在此过程中的破损情况提供了参考。大部分经过搬运的石片标本边缘呈现出不同程度的微小剥落,剥落的数量随着搬运距离的增长而增加,而且这些剥落逐渐类似于有意的加工修整[21]。要注意的是,实验中在搬运过程中所受到的损伤只会出现在具有特定形状的标本上,因此,在评估考古标本的保存状况时,可以重点关注具有特定形状的石制品。

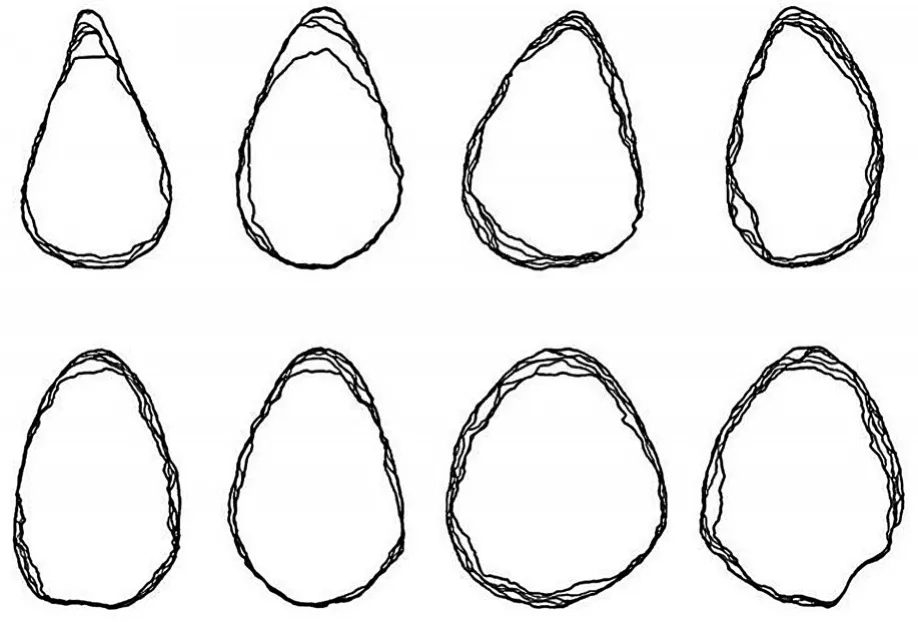

格罗斯曼(L.Grosman)等人探索了手斧工具在流水沉积埋藏环境下受到的损伤。实验在一个可以滚动撞击且可控的模拟环境中进行,并且使用3D光学扫描仪和数学分析的方法将石制品出现的变化图像化。实验结果表明实验品和考古标本的主要区别在于破损程度的差异,实验品主要的破损类型包括在侧刃上出现的较深的、随意的、像刻痕一样的痕迹,远端尖部出现严重崩损,近端较厚部分只出现微小破损[22]。这项实验还对破损的程度、出现的位置和形态特征进行定量研究,使用3D图像以及二维线图展示出手斧轮廓发生的改变(图一),并量化轮廓的损伤程度[23],由此提供了一种鉴别后埋藏微痕的方法和可参考数据。

图一//Grosman埋藏实验中手斧轮廓变化

莉娜·阿斯良(L.Asryan)等进行了玄武岩石片在水流中翻滚的模拟实验以及石制品模拟使用实验,并对二者的痕迹进行比较。水流翻滚实验结果显示:石制品的表面几乎都有磨圆,刃部和背脊突起部分出现无方向性的光泽,以及无规则,短小分散的条痕。而使用实验表明石制品的磨圆、光泽和条痕出现在使用刃上,光泽由腹面向背面延伸,条痕有明显的方向性[24]。可以说,微痕的位置与分布是区别使用微痕和后埋藏微痕的重要指示。

弗莱维娅·文迪蒂(F.Venditti)等从考古遗址中采集砂质石英岩作为实验标本,通过一定步骤放入磨光机器中运转,控制运转时间以模拟尼罗河搬运速度,实验结果表明磨蚀程度与实验的持续时间和强度有着密切关系。尽管完全区分埋藏引起的磨蚀痕迹与使用引起的磨蚀痕迹有较大难度,但是,使用产生的痕迹有一定的规律,擦痕、光泽、片疤、有方向的磨蚀会在相同的位置一起出现。而在后埋藏情况下,磨蚀痕迹无规律地分布在石器的边缘和表面。而且,在相同的机械和化学作用下,燧石比石英岩更容易产生痕迹。作者认为在进行功能分析时应评估石制品组合的保存情况,同时强调研究后埋藏微痕可以提供非常重要的信息,帮助重建考古标本在埋藏后的生命史,也可以帮助理解遗址的形成过程[25]。

德国的考古学者褚威(W.Chu)等提出在解释露天遗址时,水流作用是石制品后埋藏过程中的一个主要复杂因素。通过水流搬运的模拟实验,观察后埋藏微痕可以帮助了解石器的搬运史,强化对水流环境下石制品组合形成的理解。通过水流搬运模拟实验和扫描电子显微镜可以发现,石制品的后埋藏微痕对磨损时间、沉积物尺寸和石器运输模型十分敏感,通过表面微观磨损、脊宽(ridge width)和边缘破损能够判断当时的埋藏环境。此外,边缘破损可能和运输时间有较大关联,而不是受运输距离的影响。随着实验时间加长,微痕数量增加,脊宽变大。缓慢水流环境下的磨损可能和使用微痕相似。作者还指出,由于变量太多,实验很难完全模拟原始河流环境,但是运用更多的计算机控制方法对于石制品表面磨损和边缘破损量化来说,可以更加精确地评估影响磨损的因素[26]。

(三)动物或人为踩踏实验

在埋藏过程中,石制品表面可能会因人类或动物的踩踏而出现微痕。鲁思·特林汉姆(R. Tringham)等人在1973年进行模拟人类踩踏的实验,指出石制品因踩踏而出现的片疤随意分布于石片周边,只出现在石制品向上的一面,而且踩踏痕迹比使用痕迹长[27]。但是实验结果并未被后来的研究完全证实。

而后,弗伦尼肯(J.Flenniken)和哈格蒂(J. Haggerty)将石制品置于黄土粉砂壤土中进行实验,发现出现在石制品边缘的片疤的位置、尺寸和方向是随意的,且片疤不长。石片在踩踏的过程中很容易弹起翻跃,所以痕迹会同时出现在背面和腹面[28]。劳伦斯·基利(L.H.Keeley)将实验时间大大延长,为了更真实地模拟史前石制品的后埋藏过程,将石片埋藏到一条破旧的小路上约一年后取出,观察发现刃缘产生了随意、聚合的改变[29]。约翰·普赖尔(J.H.Pryor)使用沙质土和含有碎石、鹅卵石的壤土作为两种埋藏土壤基底(substrate)进行实验,提出踩踏微痕和使用微痕可以区分,因为踩踏微痕大多稀疏分布且没有固定方向[30]。以上实验的样本量较少,为了更好地说明问题,吉福德冈萨雷斯(D.Gifford-Gonzalez)等人在1985年开展了2000件黑曜岩石片的踩踏实验。实验分两组进行,一组置于壤土上,一组置于疏松、精细的沙土上,结果发现片疤方向不是随意的,长片疤的数量因基底物质不同而有所差异[31]。阿克塞尔·尼尔森(A.Nielsen)进行了相对系统的研究,围绕骨头、黑曜岩石片、陶瓷碎片、木碎片、砖等不同材料展开了6组实验。其中在壤土环境下的实验结果和普赖尔(J.H.Pryor)的实验相似,踩踏片疤稀疏地出现在石制品的两个面上,边缘刃角陡时可能出现较大的片疤,片疤的形状和尺寸没有特殊的辨识性[32]。之后,约翰·谢伊(J.J.Shea)和乔尔·柯兰克(J.D.Klenck)将标本放在一个装有潮湿沙土的盒子中进行人为踩踏实验,结果显示,踩踏微痕不均衡地出现在石制品边缘,表现为宽片疤而非长片疤[33]。

1998年,萨莉·麦克布里雅蒂(S.McBrearty)等人开展了一个全面的石制品埋藏实验,实验基底包括壤土和沙土两类,标本涉及燧石和黑曜岩两种石料,数量共计2800片,结论具有较高的参考意义和启示。研究者指出后埋藏基底十分重要,实验品即使在细粒沉积物里也会产生痕迹,且同样可能很严重。石与石之间的撞击也十分容易导致痕迹出现,石器密度是影响破损的因素之一。原料因素在本实验中并不突出,虽然黑曜岩石制品比燧石产生更多痕迹,但是基质和石器密度的影响占据更重要的地位。关于踩踏微痕的判断标准总结如下:(1)坚硬的基底下会产生密集的、交替的痕迹,但是在其他基底上并不明显;(2)少量片疤没有明显的方向性,但是分布大量片疤时发现这些片疤是连续、邻近的,和使用微痕相似。(3)宽片疤,且片疤方向并不随意,而是相对整齐地垂直于边缘[34]。

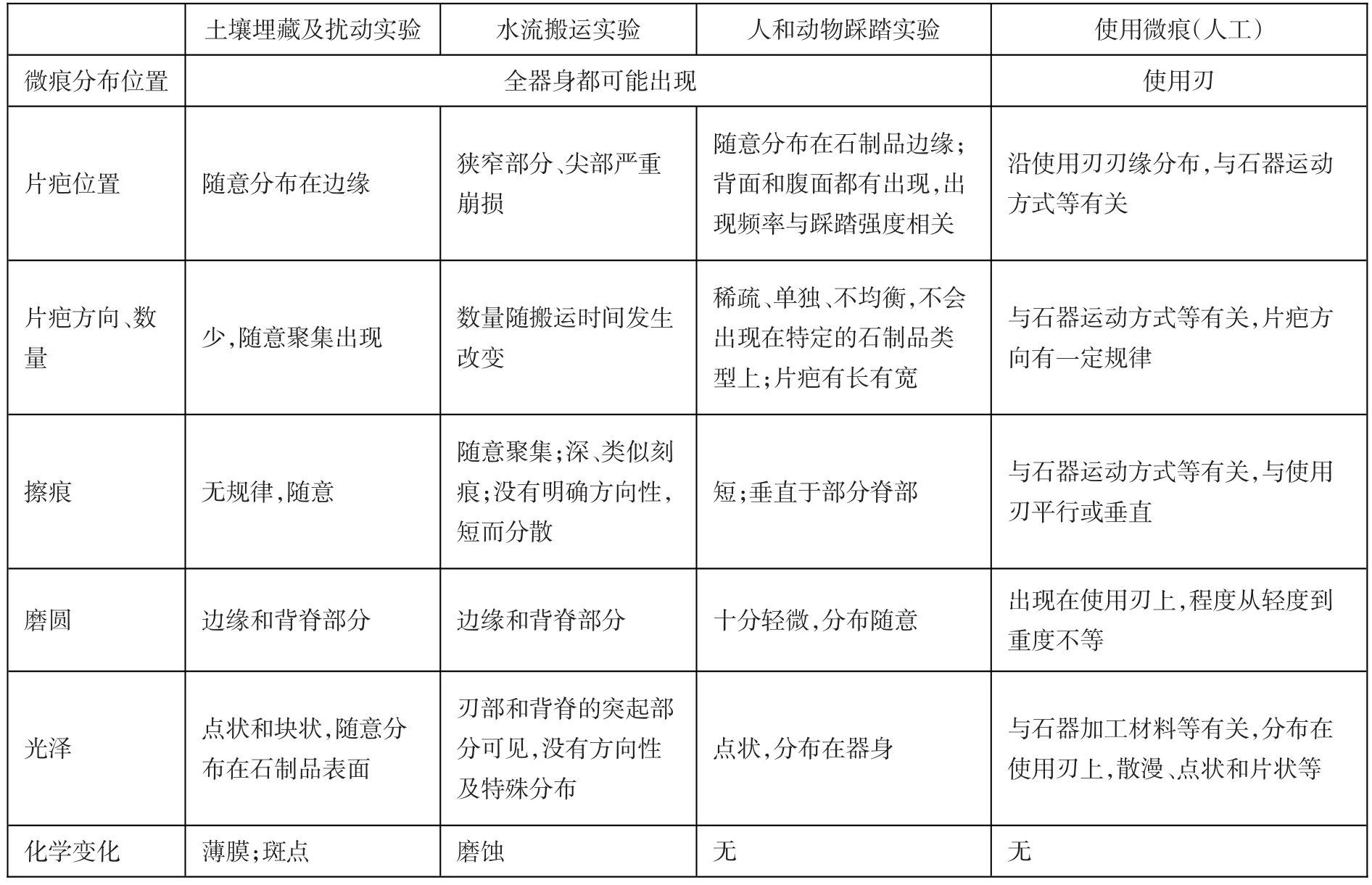

表一//后埋藏实验微痕特征与使用微痕特征对比

进入2000年,此类实验不断完善,并结合现代科学技术展开更加科学的研究。埃伦(M.I. Eren)等人模拟动物踩踏,以硅质石灰岩为实验原料,基底分为干土和湿土两种,主要研究在踩踏过程中石器位置的改变情况。作者认为即使是在柔软的基底上,短距离踩踏也会在石器边缘产生值得注意的痕迹[35]。贾斯汀·帕吉特(J.Pargeter)通过实验区分踩踏微痕和投掷微痕,他发现相较于投掷微痕,埋藏破损痕迹出现的频率较低,石器工具的破损频率与石器边缘的脆性有关[36]。莉娜·阿斯良(L.Asryan)不仅设计了水流埋藏环境的实验,还在一个遗址公园中设计了熊踩踏石制品实验,与使用微痕进行对比后总结出二者在片疤尺寸、分布、磨圆情况、光泽、条痕、塑性变形等方面的差异[37]。

随着科技的发展,GIS技术也被引入到微痕的定位研究中。本杰明·叔维尔(B.J.Schoville)使用GIS分析方法,定位出石器微小破损的位置[38],并将每一件石片数字化,按照原始尺寸描绘其轮廓,使用ArcGIS软件记录石制品背面和腹面轮廓破损的方向[39]。香农·麦克弗伦(S.P.McPherron)等总结前人研究后提出,石制品踩踏微痕难以察觉,可能和修整痕迹相似,但和其他埋藏过程所产生的微痕不同。他使用新开发的类似GIS的图像处理软件进行分析,指出先前无法量化的刃角与石制品破损具有较大的相关性,在进行微痕分析时应考虑石制品破损的剥落机制问题[40]。

二、后埋藏微痕的特征及影响因素

图二//后埋藏过程常见的微痕类型大致分布图[41]

人类行为导致石制品产生的使用微痕有一定的特征和规律(表一)。在分布位置上,微痕主要集中分布在使用刃,装柄痕迹可能会在背脊部分出现一定的压痕。磨蚀通常伴随着光泽、擦痕、磨圆等一起出现。由于使用方式和加工对象及使用强度不同,片疤会产生一定的差异,但总体上是有规律地沿着刃缘分布,且呈现出一定的终端形态,例如羽状、阶梯状、折断状等。

自然作用产生的微痕则往往是不规则的,随意分布在石制品表面任何一个受到接触的位置(图二),而且会因埋藏基底的差异表现出很大的不同。

考虑到石制品表面的痕迹是因为其和其他物质接触摩擦或者碰撞而造成的,模拟实验中有诸多变量会对这些痕迹的特征、分布等产生影响,充分了解实验中的变量因素与痕迹之间的关系有助于更好地加以辨识。综合当前研究可知,主要有以下因素在石制品后埋藏过程中发挥作用。

(1)石制品所处环境的基底沉积物。在土壤埋藏和踩踏实验过程中,后埋藏环境中沉积物的颗粒大小和坚硬程度对痕迹起到至关重要的作用。一般而言,细颗粒沉积物作为基底时会使石制品表面产生微痕,相反颗粒越大越坚硬,石制品表面产生的微痕越多,在尺寸上也更大更深[42]。

(2)石制品分布的密度。石制品彼此之间的撞击十分容易产生微痕,所以实验过程中石制品的密度也是重要因素之一[43]。在相同情况下,石制品之间的间距越小,其表面在后埋藏过程中产生的微痕也会更多且复杂。

(3)石制品的原料。相较于前两点,石制品原料在后埋藏过程中对产生微痕的影响较小[44]。目前的研究主要涉及燧石、黑曜岩、石英岩,经过相同的后埋藏过程,石英岩石制品的保存状况最好[45],其次是燧石,再为黑曜岩。

(4)水流搬运的时间和强度。在河流搬运过程中,石制品所产生的破损可能与搬运时间以及强度有关,而非搬运的距离。石制品刃脊和边缘在短距离的搬运环境下便会出现微痕,随着搬运时间的增加,破损的数量增加,擦痕变长。此外,微痕随着水流的加快而加深[46]。

因此,在使用微痕分析方法进行石制品的功能研究时,我们需要考虑后埋藏因素对使用微痕的影响,充分考虑考古遗址埋藏环境和后埋藏过程的具体情况,注意多种因素的差异和影响,选择适合的数据进行分析。

三、小结

随着微痕分析方法的广泛应用,学者们日益关注到石制品后埋藏过程对微痕分析的影响。目前的研究结果可以依据片疤的分布位置、分布形态和方向以及磨蚀出现的位置和方向等初步区分后埋藏微痕与使用微痕,因此,在进行微痕分析之前最好进行石制品组合的保存状况评估,结合埋藏学、遗址形成过程研究等,借鉴已有的实验数据,适当开展适合当地考古遗址的石制品后埋藏模拟实验,了解石制品的埋藏过程和埋藏环境。

进入21世纪以来,许多新的科技手段在后埋藏研究中得到运用。应用三维立体显微镜、扫描电子显微镜、激光扫描共聚焦显微镜等都可以更加清晰地观察到石制品表面的微痕,利用图像处理技术和统计学方法得到的图像特征和精确数字信息,可以对石制品表面微痕的出现位置,形态特征和破损程度做简单的定量研究。GIS技术在微痕定位和考古遗址空间处理上的能力,可以更好地量化破损的程度以及位置,也可以了解石制品的空间分布和考古遗址的环境背景。

石制品的后埋藏微痕研究和模拟实验分不开,从单一的踩踏环境到垂直运动、踩踏、水流、土壤侵蚀等多种实验的开展和改进,从单一变量控制到实验对照组的设置,从原生环境模拟到强化实验机械的发明和使用,后埋藏研究依然需要改进与完善。在今后的实验研究中,石制品的后埋藏实验与使用实验应该相互结合,而且应模拟多个埋藏环境的情况,以求更准确地模拟复杂的后埋藏过程。

就我国的情况而言,考古埋藏学和遗址形成过程研究对考古环境和考古标本的保存环境进行了一定分析[47],为了解石制品的埋藏环境提供了重要的参考资料。在进行考古标本微痕分析时,可以借鉴国外后埋藏实验所得到的众多数据以减少后埋藏信息的干扰,结合残留物、民族考古学、埋藏学等研究方法,更专业、更科学地研究史前人类的行为和生存状况。

(致谢:浙江大学文化遗产与博物馆学研究所刘吉颖同学在本文的写作过程中帮助查找相关文献并提出了宝贵的意见,审稿人也对本文进行了审阅并提出重要的建议,作者在此一并表示真挚的感谢。)

[1]陈虹:《华北细石叶工艺的文化适应研究——晋冀地区部分旧石器时代晚期遗址的考古学分析》,浙江大学出版社2011年,第66页。

[2]João Marreiros,et al.Macro and micro evidences from the past:The state of the art of archeological use-wear studies. In:J.Marreiros et al.eds.Use-Wear and Residue Analysis in Archaeology.London:Springer International Publishing, 2015:5-26.

[3]高星、沈辰:《石器微痕分析的考古学实验研究》,科学出版社2008年。

[4]〔美〕乔治·奥德尔著,关莹、陈虹译:《破译史前人类的技术与行为:石制品分析》,生活·读书·新知三联书店2015年,第185页。

[5][34][42][43][44]Sally McBrearty,et al.Tools underfoot:Human trampling as an agent of lithic artifact edge modification.American Antiquity,1998,63(1):108-129.

[6]François Bordes&M.Bourgon.Le complexe mousterien:Mousterien,LevalloisienetTayacien.L'Anthropologie,1951, 55:1-23.

[7]François Bordes.Mousterian Cultures in France.Science, 1961,134(3482):803-810.

[8]Michael B.Schiffer.Archaeological context and systemic context.American Antiquity,1972,37(2):156-165.

[9]Philip Barker.Techniques of archaeological excavation.Archaeological Journal,1977:382-383.

[10]W.Raymond Wood&Donald L.Johnson.A survey of disturbance processes in archaeological site formation.Advances in Archaeological Method and Theory,1978,(1):315-381.

[11]Ari Siiriäinen.Pieces in vertical movement-a model for rockshelter archaeology.Proceedings of the Prehistoric Society,1977,43:349-353.

[12]Charles M.Baker.The size effect:An explanation of variability in surface artifact assemblage content.American Antiquity,1978,43(2):288-293.

[13]John W.Rick.Downslope movement and archaeological intrasite spatial analysis.American Antiquity,1976,41(2):133-144.

[14]Ralph M.Rowlett&Michael C.Robbins.Estimating original assemblage content to adjust for post-depositional vertical artifact movement.World Archaeology,1982,14(1):73-83.

[15]由于石制品自身大小和重力的差异,石制品在发生垂直高度运动时,最终会停留在不同的土壤层位。

[16]Edward C.Harris.Principles of archaeological Stratigraphy.Academic Press,1989:136.

[17][41]Daniela Burroni,et al.The surface alteration features of flint artifacts as a record of environmental processes.Journal of Archaeological Science,2002,29(11): 1277-1287.

[18]Jayne Wilkins,et al.Evidence for early hafted hunting technology.Science,2012,338(6109):942-946.

[19]P.Jeffrey Brantingham,Todd A.Surovell&Nicole M. Waguespack.Modeling post-depositional mixing of archaeological deposits.Journal of Anthropological Archaeology,2007,26(4):517-540.

[20]Myra L.Shackley.Stream abrasion of flint implements.Nature,1974,248:501-502.

[21]Rob Hosfield&J.C.Chambers.River gravels and flakes:new experiments in site formation,stone tool transportation and transformation.In:Fansa,M.ed.Experimentelle Archäologie in Europa,Bilanz 2004,Heft 3.OAI,2005: 57-74.

[22]L.Grosman,et al.Studying post depositional damage on Acheulian bifaces using 3-D scanning.Journal of Human Evolution,2011,60(4):398-406.每一件手斧都有多条轮廓线,代表的是每一阶段的翻滚实验后手斧的轮廓,图一中可以清楚地看出实验标本每一阶段的轮廓破损情况。

[23]量化损伤程度的方法:在手斧的边缘轮廓上取点,测量实验最开始时的边缘到实验结束后的边缘之间的距离,其中一件标本的破损程度总体在0~5毫米之间,但是其尖部破损近30毫米。

[24][37]Lena Asryan,Andreu Ollé&Norah Moloney.Reality and confusion in the recognition of post-depositional alterations and use-wear:an experimental approach on basalt tools.Journal of Lithic Studies,2014,1(1):1091-1098.

[25][45]Flavia Venditti,Jacopo Tirillò&Elena A.A.Garcea.Identification and evaluation of post-depositional mechanical traces on quartz assemblages:An experimental investigation.Quaternary International,2015,15(1): 1-7.

[26][46]Wei Chu,Charlie Thompson&Rob Hosfield.Micro-abrasion of flint artifacts by mobile sediments:a taphonomic approach.Archaeological and Anthropological Sciences,2015,7(1):3-11.

[27]Ruth Tringham,et al.Experimentation in the formation of edge damage:A new approach to lithic analysis.Journal of Field Archaeology,1974,1(1-2):171-196.

[28]J.Flenniken&J.Haggerty.Trampling as an Agent in the Formation of Edge Damage:An Experiment in Lithic Technology.Northwest Anthropological Research Notes, 1979,13(2):208-214.

[29]L.H.Keeley.Experimental determination of stone tool uses:a microwear analysis.Chicago University Press,1980, 47(3):32.

[30]John H.Pryor.The effects of human trample damage on lithics:A consideration of crucial variables.Lithic Technology,1988,17(1):45-50.

[31]Diane P.Gifford-Gonzalez,et al.The third dimension in site structure:An experiment in trampling and vertical dispersal.American Antiquity,1985,50(4):803-818.

[32]Axel E.Nielsen.Trampling the archaeological record:An experimental study.American Antiquity,1991,56(3): 483-503.

[33]John J.Shea&Joel D.Klenck.An experimental investigation of the effects of trampling on the results of lithic microwear analysis.Journal of Archaeological Science, 1993,20(2):175-194.

[35]Metin I.Eren,et al.Experimental examination of animal trampling effects on artifact movement in dry and water saturated substrates:a test case from South India.Journal of Archaeological Science,2010,37(12):3010-3021.

[36]Justin Pargeter.Assessing the macrofracture method for identifying Stone Age hunting weaponry.Journal of Archaeological Science,2011,38(11):2882-2888.

[38]Benjamin J.Schoville&Kyle S.Brown.Comparing lithic assemblage edge damage distributions:Examples from the Late Pleistocene and preliminary experimental results.vis-à-vis:Explorations in Anthropology,2010,10(2):34-49.

[39]Benjamin J.Schoville.Testing a taphonomic predictive model of edge damage formation with Middle Stone Age points from Pinnacle Point Cave 13B and Die Kelders Cave 1,South Africa.Journal of Archaeological Science, 2014,48(1):84-95.

[40]Shannon P.McPherron,et al.An experimental assessment of the influences on edge damage to lithic artifacts:a consideration of edge angle,substrate grain size,raw material properties,and exposed face.Journal of Archaeological Science,2014,49(1):70-82.

[47]曲彤丽、陈宥成:《史前埋藏学的历史回顾与再思考》,《南方文物》2016年第3期。

(责任编辑:黄苑;校对:张平凤)

浙江海宁姚家浜遗址遗迹与出土遗物

2.台Ⅰ和台Ⅱ(西—东)

1.遗址远景照(东北—西南)

3.M1(东—西)

4.M2(东—西)

5.石凿(T2112G2③‥1)

6.石破土器(T2118台Ⅰ③‥3)

7.玉锥形器(M2‥2)

浙江海宁姚家浜遗址出土遗物(一)

1.泥质褐陶圈足罐(M1‥10)

2.泥质黑皮陶豆(M1‥8-2)

3.泥质灰陶器盖(M1‥8-1)

4.泥质黑皮陶豆(M2‥10-2)

5.泥质黑皮陶平底盆(M1‥9)

6.泥质灰褐陶平底盆(M1‥12)

浙江海宁姚家浜遗址出土遗物(二)

A Review on Experimental Wear Analyses of Lithic Artifacts Suffered from Post-Depositional Processes

YANG Xia CHEN Hong

(Institute of Cultural Heritage and Museology,Zhejiang University,Hangzhou,310028)

Lithic artifacts undergo some post-depositional transformations in the ground,which will cause ware similar to that caused by human behaviors.Experimental research on post-depositional wear is to simulate the environment and process in which the lithic artifact is deposited and to observe the traces that have been left on the artifact surface.Comparisons are made to distinguish the post-depositional wear from use wear.The existing studies on post-depositional wear of lithic artifacts have mainly focused on the three factors:soil compaction and creep,water transport,and trampling.More comprehensive studies are to be conducted to increase the accuracy of microwear analyses.

post-depositional experiments on lithic artifacts;wear;distinction;impact factors

1.泥质灰陶圈足盆(M1‥5)

2.泥质黑皮陶双鼻壶(M1‥3)

3.泥质黑皮陶双鼻壶(M1‥13-2)

4.夹砂灰陶器盖(M1‥14)

5.泥质灰陶器盖(M1‥1)

6.A型石钺(M2‥1)

K876.2

A

2016-12-09

杨霞(1995—),女,浙江大学文化遗产与博物馆学研究所硕士研究生,主要研究方向:旧石器时代考古、微痕分析。

陈虹(1980—),女,浙江大学文物与博物馆学系副教授、博士生导师,主要研究方向:旧石器时代考古、微痕分析。

浙江省自然科学基金一般项目(LY16D020001),浙江省“之江青年社科学者”计划。