简论大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素的南下

王清刚

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

简论大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素的南下

王清刚

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

大汶口文化到龙山文化之交是海岱地区文化因素南下的重要时间节点。该阶段皖中腹地、皖西南、皖东、宁镇—太湖、皖南等地区都受到了海岱地区文化的影响,发掘中出土的主要器物有篮纹鼎、罐、高柄杯、豆、大口缸、鬶等。这些区域可划分为三个层次:直接辐射区、次级辐射区、末级辐射区。海岱文化因素南下很可能主要通过水路在中心聚落间的层层传递来实现,这一过程加速了中国东部史前文化的融合。

海岱地区 大汶口文化 龙山文化 南下路线

龙山时代至青铜时代早期是海岱地区文化最为鼎盛的阶段,海岱先民曾先后向西向南发起两次对外文化辐射的浪潮:向西,大体从大汶口文化中期偏晚阶段开始,海岱地区自东向西往皖北—豫东地区大规模移民,与当地土著和周边文化融合形成了新的地方类型,给豫中地区以强烈影响,甚至在豫西、豫南也发现了一些大汶口文化因素;向南,大汶口文化晚期偏晚阶段海岱地区因素经由今江淮中西部持续南下,前锋抵达皖西南和长江南岸的宁镇地区,太湖地区乃至钱塘江以南都可以见到海岱地区文化的影子。其中后者对于研究龙山文化时代中国东部沿海地区史前文化的融合,文化格局的变动具有重要意义。对此已有很多学者提及,笔者认为有必要从宏观角度系统地对这一问题进行概括和分析。限于篇幅和资料,本文重点论述大汶口文化末期到龙山文化初期这一时间段内海岱地区文化因素南下的内容、路线,并就其性质和影响进行讨论。

一、大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化内涵

海岱龙山文化与大汶口文化一脉相承,尤其是鲁东南地区,在器物演化上表现为环环相扣,以至于很多学者认为二者很难明确区分开来。可见大汶口文化向龙山文化过渡时期,海岱核心文化区的社会和文化并没有出现大的变动和断层,内部环境的稳固为对外的文化扩散奠定了基础。大汶口文化晚期海岱地区南缘已抵进淮河北岸,大体以津浦铁路为界,西部分布着尉迟寺类型,东部为赵庄类型[1]。

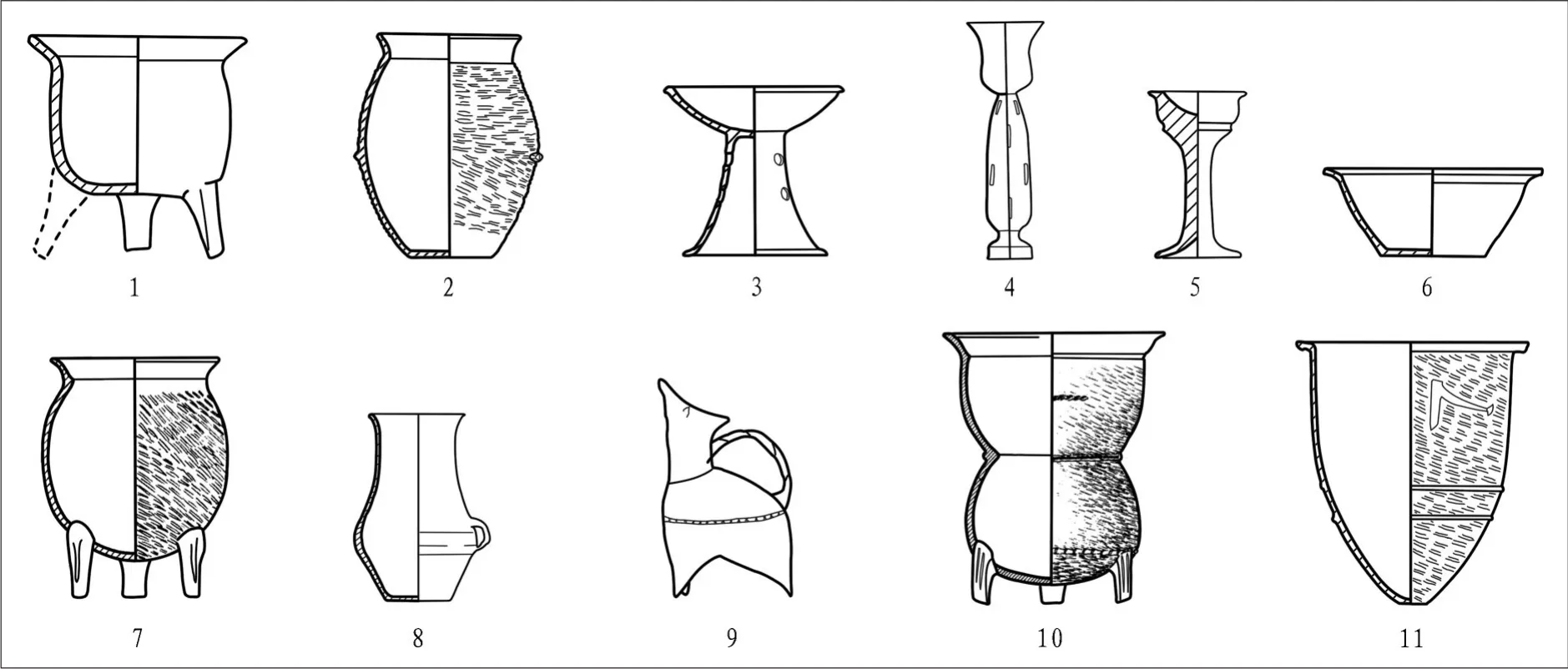

尽管各地方类型在陶器、居住方式、埋葬习俗等方面存在一定的差异,但它们之间共性是主要的。这一时期,海岱地区有一定数量的方形地面式房屋建筑。成人墓葬多为单人仰身直肢土坑竖穴墓,头向朝东或东南,枣滕和皖北地区还流行儿童瓮棺葬或陶片葬。陶器以灰、黑陶为主,普遍采用快轮拉坯成型技术,器表装饰以篮纹为最多,附加堆纹、镂孔、绳纹也占一定比例。典型器类有素面平底罐形鼎、篮纹圜底鼎、大口深腹罐、袋足鬶、蛋壳黑陶高柄杯、厚胎高柄杯、大口缸、单耳壶、实足甗、背壶、细高柄豆、长颈素面壶、平底盆、大口平底瓮等。其中篮纹鼎在尉迟寺类型中最为盛行,鼎身主要有圆腹、深腹、垂腹三大类,器身多施横篮纹或斜篮纹,亦有竖篮纹和竖细绳纹,鼎足有足背带数个按窝侧视作三角形的凿形足、正面有一道或多道凹槽的凿形或铲形扁足。这种风格的鼎一直可以延续到龙山文化早期,鼎足的特征稍有变化,凿形足逐渐被侧扁三角形足替代,扁足上的凹槽缩短到足根部(图一)[2]。

图一//大汶口文化末期到龙山文化初期海岱地区典型陶器图

二、大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素南下的内容

以皖北和苏北为前沿,大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素源源不断地往南传播,对江淮和太湖地区的文化面貌产生了重大影响。所到之处大致可分为五个区域:皖中腹地、皖西南地区、皖东地区、宁镇—太湖地区、皖南地区。根据地理距离的远近及所包含的海岱地区文化因素的丰富程度和相似度,将上述五个区域归为三种情形:直接辐射区、次级辐射区、末级辐射区。

1.直接辐射区

直接辐射区——皖中腹地。按照何长丰先生观点,皖中原始文化区包括以淮河为中心的沿淮平原一带和江淮丘陵的北部[3]。本区北隔淮河与大汶口文化的南缘相接,自然环境相近,与海岱文化区产生了直接的交流,可称之为海岱地区文化的直接辐射区。其最早受到海岱地区文化因素的影响,同时也是五个区域中海岱地区文化因素最多的地区。较典型的有安徽长丰古城[4],寿县青莲寺,六安西古城、城都、众德寺[5],肥西古埂[6]等遗址。

古城遗址最下层区分出一部分新石器时代遗存,其中A型Ⅱ式鼎足为扁铲形,足正面有一道或多道划槽(图二‥10),与海岱地区大汶口文化末期到龙山文化初期的鼎足相似(图二‥16、17)[7];泥质黑陶高柄杯公布的3片为同一件器物(图二‥3),杯身为束腰平底,下接长柄喇叭形圈足,明显具有海岱地区大汶口文化晚期蛋壳黑陶高柄杯的特征。1982年,北京大学等单位对皖西六安地区多个遗址进行了试掘,其中西古城第二、三期,城都第②层,众德寺第一期,青莲寺第一期等新石器时代单位陶片以黑陶为主,纹饰多为篮纹,含有较明确的大汶口文化末期到龙山文化初期的海岱地区文化因素,如侧视作三角形的鸭嘴状凿形足、带数道划槽的扁铲形足(图二‥7、9、11)、泥质磨光黑陶镂孔高柄杯(图二‥5、6)、篮纹罐等。其中镂孔高柄杯与尉迟寺遗址中龙山文化初期的蛋壳陶杯(T2915⑤:5)极为接近(图二‥15)。古埂遗址位于巢湖西侧支流派河南岸,其上层出土绳纹鼎、带划槽鼎足、蛋壳黑陶高柄杯等器物。黑陶宽折沿绳纹鼎T4②:4(图二‥1)的形制与尉迟寺常见的深腹鼎(图二‥12)类似;高柄杯T3②‥10(图二‥4)杯身束腰、近底外折、圜底、细长柄,与尉迟寺A型大高柄杯(M147‥5)相近(图二‥14);采集的篮纹缸(图二‥2)与尉迟寺常见的深腹罐(图二‥13)有近似之处。

2.次级辐射区

图二//皖中地区与海岱地区出土器物比较

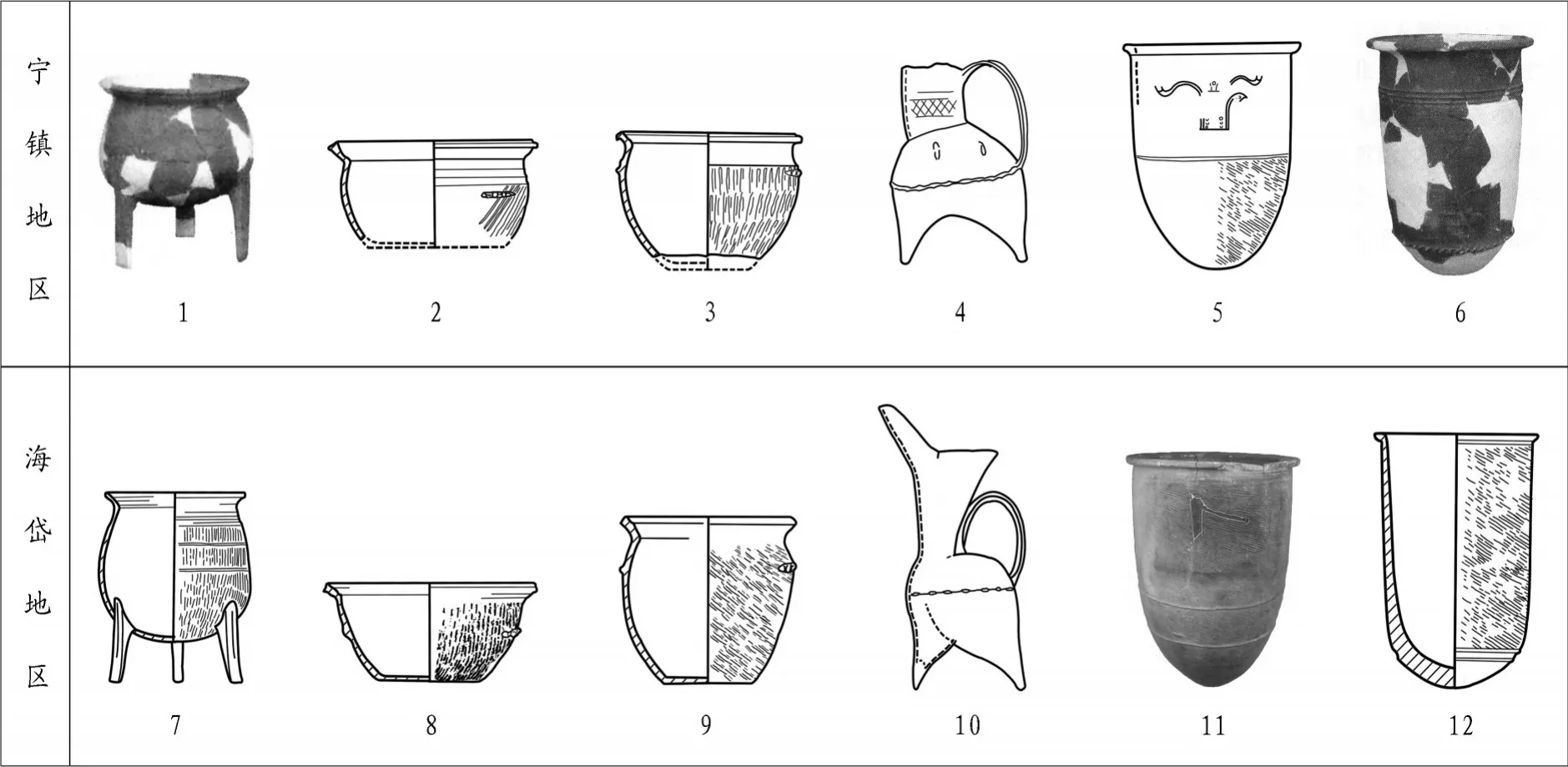

次级辐射区包括皖西南、皖东、宁镇太湖地区。这些区域与海岱地区距离较远,所见海岱地区文化因素多为程度不一的模仿,并融入了本地文化特色。

皖西南地区。皖西南地区薛家岗文化之后为张四墩类型,其分布范围向北可扩展到桐城北部[8]。已发掘的典型遗址有安徽安庆张四墩[9]、潜山薛家岗[10]、怀宁孙家城[11]等。张四墩类型中存在明确的大汶口文化—龙山文化因素,主要有篮纹鼎(图三‥1—3、10—12)[12]、带划槽扁铲形足、蛋壳黑陶高柄杯、钵形豆、篮纹罐、盉等。根据地层和遗迹之间的叠压打破关系,发掘者将张四墩遗址新石器时代遗存分为早晚两期,早期相当于大汶口文化的第9—10段,晚期则大致与大汶口文化末到龙山文化初期相当,可能延续到龙山文化中晚期。值得注意的是张四墩类型早期即已出现了施横篮纹的宽折沿鼎(H14‥30),同一单位还出有典型的良渚文化捏口袋足鬶。侧装三角凿形足和带划槽的扁铲形足在张四墩类型分布区域内较为常见,此不赘述。张四墩类型已发现两种蛋壳陶高柄杯。一种为觚形,有泥质灰胎黑衣陶亦有蛋壳黑陶,敞口深直腹,高圈足,腹与圈足结合处起棱。如张四墩‥10、薛家岗M112‥3(图三‥5、6),这种器形在大别山西南麓长江支流举水西岸的湖北麻城栗山岗遗址也有发现[13]。其整体作风颇类似于龙山文化初期蛋壳陶与大汶口文化末期觚形杯的结合(图三‥14、15)[14]。另一种不见杯身,多为泥质灰胎黑衣,细柄中空,平底实心。如张四墩H3‥5、G1②‥1(图三‥7、8),可能借鉴了海岱地区大汶口文化晚期的厚胎高足杯或黑陶杯风格(图三‥16、17)[15]。另外,薛家岗M112与高柄杯同出的钵形豆为敛口、浅盘、喇叭形高圈足(图三‥4),与山东临沂大范庄M27‥16(图三‥13)近似。张四墩遗址1980年发掘的圈足盉(张四墩‥ 21;图三‥9)与江苏邳州梁王城大汶口文化最晚期V式盉(M270‥ 2;图三‥18)整体形态较接近。

图三//皖西南地区与海岱地区出土器物比较

图四//大城墩遗址出土海岱地区文化因素陶器

皖东地区。由于本地区凌家滩文化之后的史前遗址不多,经过发掘且有资料发表的更少,因而见有大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素的仅安徽含山大城墩遗址1处。该遗址较典型的遗物有竖篮纹鼎口沿、黑陶高柄杯、带凹槽铲形鼎足等(图四‥1—3)[16]。

图五//宁镇地区与海岱地区出土器物比较

宁镇—太湖地区。宁镇地区为沟通江淮和太湖地区的重要区域。目前在南京浦口牛头岗[17]、北阴阳营[18]、点将台[19]遗址中也都发现了大汶口文化晚期到龙山文化初期的海岱地区文化因素,如牛头岗遗址所出的扁铲形足罐形鼎(图五‥1)与尉迟寺B型深腹鼎(图五‥7)相近、大口鼓腹篮纹盆(图五‥3)与尉迟寺B型大口罐(图五‥9)相似、大口缸(图五‥6)与尉迟寺CⅡ式大口瓮(图五‥12)接近。北阴阳营遗址新石器最晚期的遗迹H2,所出的鸡冠形鋬篮纹盆(图五‥2)、粗颈款足鬶(图五‥4)、刻纹大口缸(图五‥5)均属于海岱地区典型器类(图五‥8、10、11)[20]。据栾丰实先生研究,H2年代约为大汶口文化最晚段到龙山文化之初[21]。点将台遗址下层Ⅰ式鼎足(T408④),足背有数道凹槽,与典型的大汶口文化末期到龙山文化早期凿形足形态一致。太湖地区钱山漾文化一般认为相当于龙山文化早期,有迹象表明其还有早晚之分,部分遗物如大口缸与大汶口文化末期同类器相似[22]。因为钱山漾文化中的北方因素已有较多讨论,此处不再详述[23]。

3.末级辐射区

末级辐射区——皖南地区。位于皖南山区腹地的蒋家山遗址中出土了带划槽的横装扁平鼎足、带日月刻划符号的大口缸等器物,发掘者认为与长江以北江淮地区和北方大汶口文化有关[24]。由于该遗址偏居山区之中的河谷盆地,地理相对封闭,笔者倾向于其所见的海岱地区文化因素应来自于太湖地区,可以推测这些文化因素早已脱离了原生的文化背景,是海岱地区文化因素经过加工改造后的再传播,一方面体现出海岱地区文化波及的范围之广、影响之深,另一方面也说明在远距离文化传播中主客体之间未必存在着直接联系。

纵观大汶口文化到龙山文化之交南下的海岱地区文化因素,数量最多同时最易辨认的是篮纹鼎及侧装三角凿形、带划槽扁铲形鼎足,黑陶高柄杯,其他的像罐、盆、豆、袋足鬶、大口缸数量均较少。需要指出的是,这些来自海岱地区的文化因素很大程度上都不是对原有器形的直接引入,而是模仿和加以改造,越是远离海岱地区,这种情形就越突出。皖中腹地尤其是偏北沿淮平原的寿县一带,罐、鼎、豆、盆、甗、鬶等器物都带有浓厚的尉迟寺类型风格,这应是地理毗邻造成的。皖西南地区处于江淮河汉的十字轴心,张四墩类型中很多器物与屈家岭—石家河文化极为相近,考虑到后者与尉迟寺类型有诸多相同的文化因素,如篮纹鼎、粗高圈足杯、黑陶高柄杯、塔形器盖、大口尊等器物,还有连间排房、瓮棺葬等,所以皖西南地区存在的北方黄淮地区文化因素应是其同时从西、北两个方向吸收的结果。宁镇、环太湖地区自身特征较强,所见的海岱地区文化因素应来自于江淮地区,并吸收消化使其成为了本地文化特色。

图六//大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素南下示意图

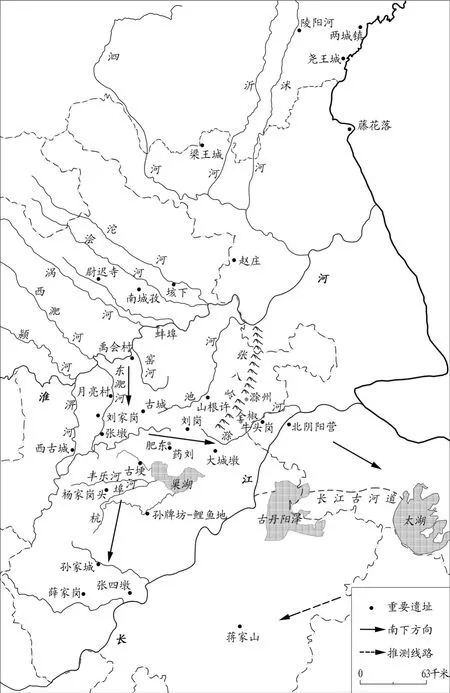

三、海岱地区文化因素南下的路线

目前对史前时期各文化区之间的交通路线问题的研究逐渐得到重视,交通路线的走向不仅受自然山川的影响,更与资源、聚落的分布及政治实体的控制相关。大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素的南下的起点应在淮河以北地区,也就是大汶口文化南缘的两个地方类型——尉迟寺类型和赵庄类型所在。越过淮河,循着淮河南岸的支流如淠河、东淝河、窑河可到六安—合肥一带,从这里又分成向东和向南两条路线。向南是通过杭埠河抵达皖西南地区。近年来,有关单位在安徽杭埠河中游一带的区域系统调查中,发现了一批新石器时代晚期的遗址,辨识出一些大汶口文化末期到龙山文化初期海岱地区文化因素,如刻数道划槽的横装扁凿形或铲形足、篮纹鼎、黑陶杯等[25]。这样,六安地区和皖西南地区的海岱地区文化因素可以连成一片。向东则是经过巢湖和张八岭之间的平原到达滁河中游和宁镇地区。在张八岭西北面有安徽定远山根许[26]和肥东刘岗[27]两处遗址,均出土良渚文化高节玉琮,其中山根许还伴出袋足鬶、T字形鼎足、薄壁黑衣陶片等,两者年代为良渚文化晚期,应是良渚文化向西北扩张的见证。这一带水系纵横、彼此连通,当今仍有大量的地名中带有“坝”字,可见其河湖之众。据此,可以推知无论是海岱南下太湖,还是太湖北上江淮,南京—全椒—肥东—蚌埠都是一条重要线路(图六)。在车马普及之前,水路交通较陆路有着无可比拟的优势。有学者通过比较史前时期美索不达米亚北部和南部的交通证明,水路运输是陆路运输效率的170倍,且承载的运量也大大优于后者[28]。即使到了历史时期,漕运在国家资源的流通中也占有极为重要的地位。而本文对海岱地区文化因素南下的路线勾勒也同样反映出水路交通应是海岱地区文化因素南下的主要途径。

四、海岱地区文化因素南下的性质

20世纪90年代前后,中国社会科学院考古研究所安徽工作队在皖北做了一些调查工作,其中大汶口文化晚期的遗址集中分布,大体分为三个聚落群。梁中合等先生分析认为以尉迟寺遗址为中心的区域形成了“金字塔”式的聚落分布格局[29]。近年来,安徽省文物考古研究所和南京博物院等单位在安徽泗县和江苏泗洪一带进行了全面的调查工作,确认了数十处大汶口文化晚期到龙山文化初期时期的遗址。可见,大汶口文化末期到龙山文化初期,皖北—苏北地区的聚落已经发展到一定的规模。聚落群中还出现了多个较大的中心聚落,如江苏泗洪赵庄—龟墩遗址面积达32万平方米,并出土玉钺[30];在澥河和沱河下游甚至出现了安徽固镇南城孜[31]和垓下[32]两座城址,这揭示出在洪泽湖西侧已经形成了多个规模较大的政治实体。

沿淮平原目前资料不多,蚌埠禹会村年代上限相当于海岱龙山文化第二期,面积达50万平方米,发现的大型祭祀遗迹表明其应为该区域较高等级的中心聚落[33]。六安和皖西南地区聚落分布较为密集,且明显有等级差别。从《中国文物地图集·安徽分册》的调查资料来看,大体沿东淝河自北往南依次分布着寿县月亮村(15万平米)、刘家岗(19.2万)、张墩(12万),六安西古城(10万)、舒城杨家岗头(22万)、庐江孙牌坊—鲤鱼地(19万)、怀宁孙家城(25万)等大中型聚落,向东还有肥东药刘遗址,面积达12万平米[34](图六)。如果将一个大型聚落为代表的小区作为文化传递的能动对象的话,那么海岱地区文化因素的南下完全可以通过中心聚落间接力式的传播得以实现。

一般认为皖西南地区张四墩类型与薛家岗文化缺乏明显的继承关系,是在北方黄淮地区大汶口文化、西边屈家岭—石家河文化、东边良渚文化的影响下形成的。而朔知先生更强调淮河中游大汶口文化对薛家岗文化的冲击是张四墩类型形成的关键因素[35]。客观来讲,无论是区域自然环境还是文化传统,皖西南地区都与长江中下游的文化区更密切,而与黄淮平原的史前文化较为疏远[36]。值得注意的是太湖地区钱山漾文化的出现和张四墩类型有一定的相似之处,都是在器物特征和组合上与本区前身文化存在较大的差别而明显带有北方文化风格。

据此,笔者认为,大汶口文化到龙山文化之交海岱地区文化因素南下的性质可能比较复杂,其传播的内容、路径、方式并不是单一的,既有以篮纹鼎、罐为代表的日常生活用器,又有黑陶高柄杯、袋足鬶、大口缸所反映的礼仪或宗教祭祀理念。这些因素在江淮、长江中下游地区得到了不同程度的接受,并不断被加以改造又辗转传播到更远的区域。海岱地区文化因素对这些区域文化面貌的转变起到了催化剂的作用[37],而是否意味着大规模的人群移动,尚需进一步讨论。

五、结语

位于东方的海岱地区在中国史前文化格局中占有重要的地位,它与周边文化区的互动对中国文明的形成做出了巨大的贡献。不同时期,海岱地区在与中原地区、太湖地区的文化交往中交替领先,彼此辉映,引领了时代的潮流[38]。肇始于大汶口文化、龙山文化之交的海岱地区文化因素的南下,一直持续到岳石文化时期,历时近千年[39]。这个过程深化了中国东部地区各区域文化的融合,汇聚了文明的发展成果。从某种程度上讲,为中原王朝文化快速推进到江淮、长江下游地区奠定了基础。

[1]栾丰实:《大汶口文化的分期和类型》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第108、109页。

[2]山东省文物考古研究所、莒县博物馆:《山东莒县杭头遗址》,《考古》1988年第12期;山东省文物考古研究所:《滕州西公桥遗址考古发掘报告》,《海岱考古》(第二辑),科学出版社2007年;中国社会科学院考古研究所、安徽省蒙城县文化局:《蒙城尉迟寺》(第二部),科学出版社2007年,第135—260页;诸城市博物馆:《诸城市石河头石棺墓清理简报》,《海岱考古》(第七辑),科学出版社2014年;山东省文物考古研究所、枣庄市文化局:《枣庄建新——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社1996年,第129页;昌潍地区文物管理组、诸城县博物馆:《山东诸城呈子遗址发掘报告》,《考古学报》1980年第3期;山东大学历史系考古专业教研室:《泗水尹家城》,文物出版社1990年,第91页;中国社会科学院考古研究所:《蒙城尉迟寺——皖北新石器时代聚落遗存的发掘与研究》,科学出版社2001年,第123—271页。

[3]何长风:《关于安徽原始文化研究中的几个问题》,《文物研究》第五辑,黄山书社1989年。

[4]安徽省文物考古研究所、长丰县文物管理所:《安徽长丰县古城遗址发掘报告》,《文物研究》第19辑,科学出版社2012年。

[5]北京大学考古学系商周组、安徽省文物工作队:《安徽省霍邱、六安、寿县考古调查试掘报告》,《考古学研究(三)》,科学出版社1997年。

[6]安徽省文物考古研究所:《安徽肥西县古埂新石器时代遗址》,《考古》1985年第7期。

[7]南京博物院、徐州博物馆、邳州博物馆:《梁王城遗址发掘报告·史前卷》(上),文物出版社2013年,第90—300页。

[8]朔知:《皖西南新石器时代文化的变迁》,《南方文物》2006年第2期。

[9]北京大学考古学系、安徽省文物考古研究所:《安徽安庆市张四墩遗址试掘简报》,《考古》2004年第1期;许闻:《安徽安庆市张四墩遗址初步调查》,《文物研究》第14辑,黄山书社2005年;安徽省博物馆:《安庆市张四墩遗址1980年试掘述要》,《文物研究》第15辑,黄山书社2007年;安徽省文物考古研究所:《安庆市张四墩遗址1997年试掘新石器时代材料补遗》,《文物研究》第15辑,黄山书社2007年。

[10]安徽省文物考古研究所:《潜山薛家岗》,文物出版社2004年。

[11]朔知、金晓春:《安徽怀宁孙家城遗址发现新石器时代城址》,《中国文物报》2008年2月15日第2版;朔知、金晓春、王箐、罗虎:《安徽怀宁孙家城遗址第二次发掘主要收获》,《中国文物报》2009年4月17日第4版;金晓春:《长江中下游联系纽带上的孙家城遗址的文化变迁》,《中国文物报》2010年8月20日第7版。

[12]山东省文物考古研究所鲁中南考古队、滕州市博物馆:《山东滕州市西康留遗址调查、发掘简报》,《考古》1995年第3期。

[13]武汉大学历史系考古研究室、黄冈地区博物馆、麻城市革命博物馆:《湖北麻城栗山岗新石器时代遗址》,《考古学报》1990年第4期。

[14]山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《邹县野店》,文物出版社1985年,第46页;临沂文物组:《山东临沂大范庄新石器时代墓葬的发掘》,《考古》1975年第1期。

[15]中国社会科学院考古研究所:《胶县三里河》,文物出版社1988年,第74页;苏兆庆、常兴照、张安礼:《山东莒县大朱村大汶口文化墓地复查清理简报》,《史前研究》,1989年。

[16]张敬国:《含山大城墩遗址第四次发掘的主要收获》,《文物研究》第4期,黄山书社1988年。

[17]王光明:《牛头岗遗址早期陶器与禹会村遗址出土陶器之初步比较》,中国社会科学院古代文明研究中心等编《禹会村遗址研究:禹会村遗址与淮河流域文明研讨会论文集》,科学出版社2014年,第99—105页。

[18]南京博物院:《北阴阳营——新石器时代及商周时期遗址发掘报告》,文物出版社1993年,第86—88页。

[19]南京博物院:《江宁汤山点将台遗址》,《东南文化》1987年第3期。

[20]刘云涛:《莒县博物馆》,文物出版社2015年,第67页。

[21][37]栾丰实:《试论广富林文化》,《徐苹芳先生纪念文集》(上),上海古籍出版社2012年。

[22]浙江省文物管理委员会:《吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告》,《考古学报》1960年第2期,图四:13。

[23]丁品:《钱山漾遗址第三次发掘与“钱山漾类型文化遗存”》,《浙江省文物考古研究所学刊》(第八辑),科学出版社2006年;曹峻:《钱山漾文化因素初析》,《东南文化》2015年第5期。

[24]吴卫红:《安徽抢救发掘蒋家山新石器时代遗址》,《中国文物报》2004年11月10日第1版。

[25]安徽省文物局、安徽省文物考古研究所:《杭埠河中游区域系统调查报告》,文物出版社2012年。

[26]吴荣清:《安徽省定远县德胜村出土良渚文化遗物》,徐湖平主编《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集(1936—1996)》,海南国际新闻出版中心1996年。

[27]彭余江、桂金元:《肥东出土安徽首件大玉琮》,《中国文物报》1997年6月8日第1版。

[28]〔英〕史蒂文·米森、休·米森著,岳玉庆译:《流动的权力:水如何塑造文明?》,北京联合出版公司2014年,第75页。

[29]中国社会科学院考古研究所安徽工作队:《皖北大汶口文化晚期聚落遗址群的初步考察》,《考古》1996年第9期。文中聚落群划分是基于整个史前遗址的材料,笔者统计大汶口文化晚期遗址后发现这一划分在大汶口文化晚期也是成立的。

[30]南京博物院:《江苏泗洪新石器时代遗址调查报告》,《南京博物院集刊·13》,文物出版社2013年;安徽省文物考古研究所:《安徽泗县新石器时代晚期至商周遗址调查报告》,《东方考古》(第10集),科学出版社2013年;涂乔、赵彦志、云峥、何玉文:《安徽泗县程台新石器遗址调查简报》,《南方文物》2015年第1期。

[31]单鹏博、丰静:《固镇发现第二座史前城址》,《安徽日报》2013年12月8日。

[32]安徽省文物考古研究所、固镇县文物管理所:《安徽固镇县垓下遗址2007—2008年度发掘主要收获》,《文物研究》第16辑,黄山书社2009年;《垓下史前城址考古发掘成果专家谈》,《中国文物报》2010年2月5日第11版;王志:《固镇“垓下”淮河流域史前第一城》,《大众考古》2013年第4期。

[33]中国社会科学院考古研究所、安徽省蚌埠市博物馆:《蚌埠禹会村》,科学出版社2013年。

[34]根据出土物描述初步判断,这些新石器时代遗址均含有大汶口文化晚期到龙山文化时期的遗存。杨家岗头遗址见于注[25]。

[35]朔知:《皖西南新石器时代文化的变迁》,《南方文物》2006年第2期。

[36]皖西南地区张四墩类型之前为薛家岗文化,对其与崧泽—良渚文化的交流,朔知先生已有精辟论述。见朔知:《初识薛家岗与良渚的文化交流——兼论皖江通道与太湖南道问题》,《浙江省文物考古研究所学刊》(第八辑),科学出版社2006年。

[38]栾丰实:《文化交汇与夷夏东西——淮河东西部地区史前文化发展的历史趋势》,《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2005年第2期;栾丰实:《大汶口文化与崧泽、良渚文化的关系》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第150页;栾丰实:《仰韶时代东方与中原的关系》,《海岱地区考古研究》,山东大学出版社1997年,第129、130页。

[39]田名利:《试论宁镇地区的岳石文化因素》,《东南文化》1996年第1期;张小雷:《略论安徽地区的岳石文化遗存》,《东南文化》2016年第4期。

The Southward Spreading of the Haidai Cultural Elements During the Transition of the Dawenkou Culture to the Longshan Culture

WANG Qing-gang

(School of History and Culture,Shandong University,Jinan,Shandong,250100)

The transitional period between the Dawenkou Culture and the Longshan Culture is a key time for the southward spreading of the cultural elements from the Haidai region.During this period,areas including the middle Anhui,southwestern Anhui,eastern Anhui,Ningzhen-Taihu region,and southern Anhui were all influenced by Haidai Culture as seen in the unearthed objects from these areas,which include basketweave-patterned ding-s,jars,high footed cups,dou-s(food containers),wide mouthed jugs,gui-s (three-legged pitchers).These areas are divided into three levels according to the extent to which the Haidai influence was

.Haidai cultural elements were likely to have spread through waterways from one settlement to the next.The spreading process increased the integration of prehistorical cultures in East China.

Haidai region;Dawenkou Culture;Longshan Culture;Southward spreading route

K871.13

A

(责任编辑:张平凤;校对:张园媛)

2016-12-20

王清刚(1989—),男,山东大学历史文化学院考古系博士研究生,主要研究方向:新石器时代考古。