动物踩踏与“假工具”:木垒县细石器遗址采集石制品的埋藏学分析

冯玥 黄奋 于建军 张晓钰 何嘉宁

(1.北京大学考古文博学院 2.新疆维吾尔自治区文物考古研究所 3.木垒县博物馆)

〔内容提要〕 动物踩踏是遗址埋藏后过程的重要影响因素之一,会在岩石或动物骨骼的边缘形成多个小疤,制造“假工具”。以新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县细石器遗址调查采集的石制品为基础,参考既往实验考古的研究成果,对比了塔克尔巴斯陶遗址与伊尔卡巴克、地窝堡、色皮口遗址在磨圆度、石制品组合、工具刃缘的技术和形态特征方面的差异,指出前者具有边缘磨圆程度更高、工具比例明显偏高、修理刃缘数量更多、修疤多层、刃角更陡等特征,可能受到了长期反复的动物踩踏活动影响。这一结果表明,对于干旱区地表采集石制品的研究需要更为谨慎,在对多种自然营力和人类活动进行综合考量及定量化分析之后再开展进一步的探讨。

石制品的人工属性与各种自然因素形成的假石器,尤其是由于动物踩踏原因形成的“石制品”,一直是史前学者长期关注的重要课题。在我国旧石器考古研究早期,“曙石器”的争论引起了对于埋藏后过程的关注与广泛讨论①,新考古学之父路易斯·宾福德对周口店遗址用火遗迹的质疑也进一步推动了对埋藏学研究的关注②。近年来也陆续出现一些有关石制品③和动物骨骼④上踩踏痕迹的模拟实验,以及与遗址材料的对比研究,但均主要针对较短时间的踩踏行为,经过完整测量统计分析的标本数量也相对有限。在新疆石器调查过程中,笔者在木垒县塔克尔巴斯陶遗址发现工具比例显著偏高且刃缘极陡的现象,很有可能与遗址位于泉眼边、存在长时间反复的动物踩踏行为有关。本文拟从技术、类型和组合特征入手,对此次调查采集的石制品进行全面分析,在此基础上,进一步与此次调查中同样在木垒县发现的地窝堡、色皮口、伊尔卡巴克三处细石器地点的石制品进行比较,以期能够更好地区分动物踩踏形成的“假工具”与真正的人工制品,为今后在牧区地表采集的石制品的人工属性判断提供依据。

一、动物踩踏石制品的研究进展

(一)动物踩踏及其对旧石器遗址的影响

众多研究显示,动物踩踏是遗址埋藏后过程的重要影响因素之一,会导致遗物破裂⑤、边缘产生微疤⑥、表面出现摩擦痕⑦、发生平面位移,以及埋藏深度和产状改变⑧等变化。在旧石器考古领域,动物踩踏也被视为制造“假石器”的重要自然因素之一,但与热胀冷缩、流水冲蚀、构造运动碾压等常见的埋藏因素容易形成假石核或假石片的情况不同,动物踩踏造成的似人工痕迹主要集中分布在岩石边缘,更容易制造出“假工具”⑨;同时,发生在真正的旧石器遗址中的动物踩踏,经常会造成遗址工具比例的显著提升⑩。

(二)动物踩踏石制品的实验考古研究

实验考古材料表明,石制品原料、下垫面性质、遗物密度、踩踏时间、动物体型等因素都会影响动物踩踏的强度,从而进一步影响遗址的石制品形态与组合特征,被踩踏的石制品在形态、技术和组合方面也会有一些不同于人工制品的特征,可以作为对木垒县采集石制品的分析依据。这些特征主要包括:

1.片疤尺寸较小,多数长度小于12毫米,即使是重达数吨的亚洲象,踩踏形成的片疤也很少大于15毫米。

2.片疤分布较为散乱,加工刃缘和方向不固定,部分经过踩踏的石制品会在多个刃缘上同时存在正反两个方向的片疤,片疤形态与真正的人工制品相比更加不规则,交互加工形成的S形刃缘、凹缺和锯齿刃较为常见。

3.随踩踏时间的增加,刃缘片疤数量会增多并逐渐出现成组片疤连续分布的现象,刃角也逐渐变陡。

4.石制品组合中的工具比例显著偏高,较多出现沿节理断裂的现象并导致器物的平均尺寸整体缩小,表面可见摩擦痕。

5.对于埋藏不深的露天遗址,遗物容易在平面发生明显位移,整体随动物活动的方向偏移,在水源等动物集中分布的区域容易形成类似人类活动中心的假遗迹现象。

二、研究材料

木垒哈萨克自治县位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州最东部,西距乌鲁木齐市约270千米,西邻奇台县,东邻巴里坤哈萨克自治县,南与鄯善县隔天山相望,北与蒙古国交界。地貌上处于天山北麓,准噶尔盆地东南缘,南北东三面环山,中部为盆地。早在20世纪50年代末,这一地区就开始有石器调查工作,陆续发现了木垒河、四道沟、七城子、塔克尔巴斯陶、伊尔卡巴克、地窝堡、色皮口、克仁拜、黑疙瘩、东地等细石器遗址(图一)。2019年6月,北京大学考古文博学院与新疆文物考古研究所组成联合考古队,在天山南、北麓展开了为期近一个月的旧石器考古调查,在木垒县的塔克尔巴斯陶、伊尔哈巴克、地窝堡和色皮口四处遗址采集到了典型的石制品(图二)。四处遗址均以颗粒细腻的硅质岩为主要原料,还有少量的凝灰岩、石英岩等,从石器技术看,均包含一定数量的细石器产品,石器工业面貌总体上比较接近,具有进行对比研究的基础。现就各遗址的基本情况进行简要介绍。

(一)塔克尔巴斯陶遗址

塔克尔巴斯陶遗址位于木垒县东北约32千米处,属东城乡鸡心梁村二组戈壁牧业点,地理坐标东经90°30′6.55″,北纬44°4′12.10″,海拔924米。遗址位于戈壁滩中,地形平坦开阔,地势由南向北倾斜,地表覆盖砾石层,生长着芨芨草等植物,中部有一泉眼,石制品集中分布于泉眼周围。该遗址在1985年由昌吉州文物普查队调查发现,采集石制品40多件,包括细石核、刮削器等类型;王博等人在20世纪90年代复查,采集细石核、端刮器、刮削器、尖状器、石核等41件。

在现场勘察过程中,调查队员很快就注意到该地点工具比例显著偏高的异常情况,随后观察到遗址现场的酒瓶碎片上也有清晰的“修疤”。考虑到遗址所在区域为放牧草场,在调查过程中,也持续有骆驼等大型有蹄动物前往泉眼喝水,遗址中大量的“工具”很有可能与动物踩踏这一埋藏后过程密切相关。但另一方面,该地点中也发现了较多人工痕迹明确的细石核等石制品,并不是纯粹由自然营力形成的“假遗址”。此次调查在塔克尔巴斯陶(19MT)遗址共采集石制品94件。

(二)伊尔卡巴克遗址

伊尔卡巴克遗址位于喀拉库木沙漠边缘,属雀仁乡乌克勒别依特村,南距木垒县城约38千米,东南距塔克尔巴斯陶遗址约9.3千米处,地理坐标东经90°26′32.48″,北纬44°8′31.08″,海拔875米。遗址地处戈壁与沙漠交界地带一座名为“头道梁”的沙梁之上,周围有较多流动沙丘,向西400米有一名为“加玛塔木”的泉眼,北侧紧邻一便道,西距坎儿井约350米,东距第一治沙护林站约5千米。该遗址在1985年由昌吉州文物普查队调查发现,共有五个地点,采集石制品140件,包括石核、石片、细石叶、刮削器、尖状器、雕刻器、石镞、磨石等类型,还发现有较多陶片、零星铜器和1枚“开元通宝”,显示遗址存在多个时期的文化遗存。本次调查在伊尔卡巴克遗址(19MY)仅采集到19件石制品,其中12件均为细石叶生产相关产品。

(三)地窝堡遗址

地窝堡遗址位于木垒县西南约10.3千米处,属白杨河乡下泉村,地理坐标东经90°24′25.38″,北纬43°47′34.17″,海拔1349米。遗址位于天山北麓的平川谷地之中一条小河的二级阶地上,地势南高北低,地表植被主要为芨芨草。遗址东500米有一泉眼,西邻耕地,南邻地窝堡坎儿井,西距通往原白杨河乡政府公路约800米,北距木巴公路和地窝堡村约1500米,东南距下泉子村约7000米。该遗址在2009年昌吉州第三次全国文物普查过程中被发现并建档,采集到细石器100多件,包括细石核、细石叶等类型。本次调查在地窝堡遗址(19MD)采集到石制品78件,主要为石片和残片等。

(四)色皮口遗址

色皮口遗址位于木垒县东部与巴里坤县交界处,属大石头乡大石头村,地理坐标东经91°22′10.56″,北纬43°42′5.74″,海拔1633米。遗址位于木巴公路S303线291号界桩北侧约200米处的低山高处,堆积主要为基岩的风化壳和坡积物,遗址西侧紧邻色皮口烽火台,东部有一眼泉,泉水自东南向西北方向沿沟谷流入山涧,河谷两侧皆发育有阶地,在山脚处可以看到不太厚的黄土。该遗址最早在50年代末有简单调查,但材料未公布,2009年,昌吉州第三次全国文物普查中采集到石制品数十件,主要有石核、石叶、石镞、刮削器等。本次调查在色皮口遗址山坡(19MS01)及靠近河谷漫滩的黄土区域(19MS02)均采集有石制品,共计62件。

三、讨 论

(一)石制品边缘磨圆程度

在旧石器遗址发掘和记录过程中,遗物的位置、分布状况、产状及风化磨蚀状况是最常用的埋藏学分析指标。由于本文分析的石制品均来自地表采集,未记录坐标产状等信息,同时,由于部分石制品曾经过热处理,表面油脂状光泽明显,部分地点因为沙地返碱严重石制品表面有难以清洗的钙质沉积物,因而通过观察表面蚀变情况难以完全反映石制品被自然营力影响的强度和时间。鉴于上述原因,本文选择了“边缘磨圆度”作为衡量石制品风化磨蚀状况主要的指标,考虑到石制品使用可能对刃缘产生的影响,“边缘”观察不限于石片和工具的刃缘,还包括背脊、剥片面片疤终止处、台面与腹面、背面相交处等非使用部位的磨圆情况。根据实际的标本观察情况,将其分为三个等级:“无磨圆”指边缘完整锐利,手指接触有明显滞涩感和刺痛感,接近剥片实验产生的新鲜石片边缘;“轻度磨圆”指边缘流畅细腻,手指接触仍能感受到边缘处的锋利程度但没有明显的颗粒感;“重度磨圆”指边缘圆钝光滑,手指反复摩擦不会产生划痕。边缘磨蚀程度越高,石制品在地表暴露的时间越长,承受的自然营力作用越强。

对木垒县四处遗址采集石制品的边缘磨圆度观察显示(表一),伊尔卡巴克、地窝堡和色皮口三处遗址的情况相似,边缘无磨圆的石制品占到了80%以上,而重度磨圆的石制品仅占5%左右;而塔克尔巴斯陶遗址的情况则完全相反,重度磨圆的石制品约占71.28%,轻度磨圆约占15.96%,无磨圆仅约占12.77%。这一结果表明,相较于其他三处遗址,塔克尔巴斯陶遗址经历了更长时间的地表暴露和更强的自然营力侵蚀。

表一 石制品边缘磨圆程度

(二)石制品组合

实验研究表明,动物踩踏行为对石制品组合造成的影响主要集中于两个方面:一是在石制品边缘形成类似修疤的踩踏痕迹,提高遗址中工具的比例,尤其是锯齿、凹缺和陡刃修理的工具;二是造成石制品断裂,增加不完整断块残片的比例。对于系统发掘的遗址,完整的石制品组合情况通常能够反映遗址的功能,而调查采集的石制品则相对更注重人工痕迹清晰明确、技术特征更为丰富的工具、石核等类型,而较少关注断块残片等副产品,因此,地表采集的石制品中,工具比例通常会明显高于原地埋藏的遗址,而断块碎屑类产品则相对较为少见。例如,与木垒县相邻的哈密七角井遗址,在近似原地埋藏的石制品密集区采集的597件石制品中,工具仅3件,占比约0.5%,断块残片234件,占比约39.2%;而在同一遗址的其他区域随机采集的88件石制品中,有6件工具,占比约6.82%,断块残片23件,占比约26.14%。因此,调查采集的石制品难以通过断裂产品的数量比例判断是否经过了踩踏,工具的组合与类型是更为重要的参考因素。

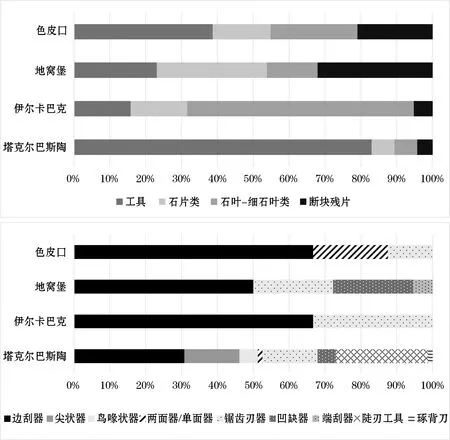

表二和图四统计了四处遗址的各类石制品的数量和组合情况,可以看出,尽管四处遗址的器物组合均存在一定差异,但除塔克尔巴斯陶遗址外,其余三处遗址均以剥片类产品为主,工具数量平均占比不足30%。而塔克尔巴斯陶遗址的工具比例高达82.98%,远超其他遗址,符合动物踩踏遗址造成工具比例显著偏高的特征。此外,塔克尔巴斯陶遗址的工具类型也更为多样,除地窝堡遗址发现一件端刮器外,其余三处遗址中没有其他经过陡刃加工的工具类型,而所有刃缘全部加工为陡刃的工具(本文称其为“陡刃工具”,图三;图四;图五)在塔克尔巴斯陶的数量仅次于边刮器,占到了工具总数的1/4以上,尖状器也多由两个陡刃修理的边缘交汇而成,锯齿刃器的比例也更高。尽管边刮器在所有遗址中都是最主要的工具类型,但在塔克尔巴斯陶遗址的工具组合中占比仅约30.77%,而在其他三处遗址中均占到了约50%以上。

表二 木垒四处细石器遗址采集石制品组合

表三 石制品尺寸及工具修理特征

图三 石制品线图1.鸟喙状器(19MT∶c71) 2.锯齿刃器(19MT∶c11) 3、9.两面器(19MT∶c42 19MS01∶c37) 4、7、13、14、18.边刮器(19MT∶c45 19MT∶c24 19MY∶c13 19MS01∶c9 19MD∶c30) 5.陡刃工具(19MT∶c5) 6、17.冠状石叶(19MT∶c25 19MD∶c24) 8、10.细石核(19MT∶c10 19MS01∶c30) 11.石叶(19MY∶c5) 12.细石叶(19MY∶c6 c11 c12 c8 c7 c10) 15.更新剥片面石片(19MS02∶c2) 16.更新台面石片(19MS01∶c5)(1—8.塔克尔巴斯陶遗址 9、10、14—16.色皮口遗址 11—13.伊尔卡巴克遗址 17—18.地窝堡遗址)

图四 各类石制品及工具比例

(三)工具刃缘的技术与形态特征

实验研究显示,动物踩踏形成的片疤通常尺寸较小,加工位置和方向不固定,通常会有多个刃缘,交互加工占比更高,经过长期反复踩踏的标本,刃角会逐渐变陡。从修疤尺寸方面看,由于四处遗址石制品的平均尺寸都比较小,除两面器等特殊工具外,最大修疤尺寸极少能超过15毫米,塔克尔巴斯陶遗址的平均修疤尺寸甚至高于地窝堡和色皮口两处遗址,因此,仅通过这一指标无法区分动物踩踏与人工修理。类似的情况同样见于修理方式,尽管塔克尔巴斯陶遗址交互加工的比例高达35.11%,仍然低于色皮口遗址(36.36%)和伊尔卡巴克遗址(66.67%)。

然而,在修理刃缘数量、修疤层数和刃角三方面,塔克尔巴斯陶遗址显示出了与其他遗址完全不同的特征。对于多数由石片修理而成的工具,通常只有左右侧缘和远端呈薄锐的尖灭状,可以被称为“刃缘”。因此,石制品的平均刃缘数量通常在3以下,其他三处遗址均符合此项特征,但塔克尔巴斯陶遗址的平均刃缘数量达3.38,意味着有较多石制品在并不适合加工的台面处进行了修理,将其变成了修理刃缘,符合动物踩踏形成的片疤位置不固定的特征。这一特征同样可见于石核等石制品,比如,本次调查在塔克尔巴斯陶遗址发现的唯一一件细石核在底部和剥片面相交处有小疤,但其角度完全不适合剥片,对于细石核的修整也没有作用,应当同样是动物踩踏的结果。此外,塔克尔巴斯陶遗址的平均修理刃缘数也显著高于其他遗址,有85.23%的刃缘都经过了修理,且有半数以上的石制品修理刃缘修疤层数大于等于2,符合反复踩踏形成多重修理刃缘的特征。

从修理刃缘的刃角观察,无论是最小刃角还是最大刃角,塔克尔巴斯陶遗址的平均值都显著高于其他三处遗址(图五)。塔克尔巴斯陶工具最小刃角的平均值为65.48°,已经高于其他三处遗址最大刃角的平均值(63.69°);而最大刃角的平均值甚至超过了90°,达95.60°,完全不符合人工剥片形成的角度特征;刃角范围也略大,达19.04°,而其余三处遗址刃角的平均范围为12.51°。

四、小 结

通过上述观测可以看出,与此次木垒县调查的其他细石器遗址相比,塔克尔巴斯陶遗址的石制品边缘磨圆程度明显更高,工具比例高达80%以上,修理刃缘数量更多,频繁出现不合理的修理痕迹,工具修理刃缘修疤层数更多,刃角更陡,应当是长时间大型有蹄动物反复踩踏造成的结果。另一方面,遗址中也发现有细石核、两面器等确凿无疑的人工制品,即使是陡刃工具等可能由动物踩踏制造的“假工具”,其毛坯腹背面同样可以观察到清晰的人工打击石片特征,表明遗址是由以动物踩踏为主的自然营力和打制石器等人类活动共同作用而成的。这种情况普遍存在于干旱地区邻近水源分布的露天地点中,显示对于动物活动频繁、石制品风化磨蚀严重的地表收集品的研究需要更仔细观察与进一步的统计分析,尤其要谨慎对待有关遗址功能和技术特点等因素的推测。

在早年关于石制品人工性质的争论中,张森水指出,需要从“原料、品种和形态三个方面的多样性”等不同的维度进行综合探讨;陈淳也指出,单纯依靠连续破碎疤痕作为鉴定石制品人工性的依据非常危险,需要在全面收集遗址所有石制品、结合实验考古、重建操作链的基础上进行研究。对木垒细石器遗址的比较研究同样显示,动物踩踏形成的“假工具” 有时很难通过单一的定性指标来直接判断,需要对遗址所处的自然环境背景、石器原料、石制品组合、剥片与修理技术、形态特征等多个方面的因素进行综合考量,并进行定量化分析。这种复杂的埋藏情况也启示我们,尽管戈壁沙漠区存在数量丰富的地表遗物,仅对调查收集品进行分类、测量和描述无法对区域性旧石器文化进行更深入的探究,应当尽可能寻找原地埋藏、后期自然营力影响较小、保留地层和原始产状、可能有测年样品的遗址,展开更为全面系统的发掘与研究工作。

附记:北京大学考古文博学院王幼平、曲彤丽、刘拓,国家文物局考古中心李文成,厦门大学历史文化学院邓婉文等人也参加了本次野外调查工作,特此致谢。

注 释:

① 冰酷:《关于“曙石器”问题争鸣的现况》,《历史教学》1962年第8期。

② 仪明洁、樊鑫:《百年周口店:中国旧石器时代考古学发展历程的见证》,《北方文物》2021年第6期。

④ 张双权:《旧石器遗址动物骨骼表面非人工痕迹研究及其考古学意义》,《第四纪研究》2014年第1期。

⑤ Perrone A, Wilson M, Fisch M, et al. Human behavior or taphonomy? on the breakage of eastern North American Paleoindian end-scrapers.ArchaeologicalandAnthropologicalSciences, 2020, 12(8):161-172.

⑥ Tringham R, Cooper G, Odell G, et al. Experimentation in the formation of edge damage:a new approach to lithic analysis.JournalofFieldArchaeology, 1974, 1(1):171-196.

⑨ 裴文中:《裴文中史前考古学论文集》,文物出版社1987年。