从清代满文玉箸篆管窥满汉文化融合

梁 爽

(黑龙江大学满学研究院)

〔内容提要〕 清代满文玉箸篆入印字法、印文章法及该篆体所承载礼制功能的创建均是在大量吸收明制的基础上,融入满文自身特色而成。这一过程可划分为三个发展阶段:皇太极天聪六年(1632年)至顺治元年(1664年),满文篆字发轫期;乾隆十三年(1748年)至乾隆六十年(1795年),清代特色玺宝规制形成期;乾隆六十年(1795年)至清末,清代玺宝满汉篆高度同体化时期。创建模式可概括为清对明制的承袭借鉴与结合满文特点的创新发展两种。清代满文玉箸篆玺宝规制的逐步确立投射出满汉文化融合的进程,满文化正是得到了汉文化的滋养才创造出满文篆字这种高雅的文字艺术形式。

基于满文本字结构参考汉篆而创制的满文篆字被广泛地应用于清代玺印的镌铸中。经过篆化的满文既是满洲审美性与文化性提升的体现,又是清代强化皇权、彰显等级的礼制工具。此前,学术界对满文篆字的研究成果或是立足篆字本体,介绍创制过程,描述其风格样式,或是立足与篆字紧密相关的官印主题,梳理官印制度与形制,分析官印特点,鲜有从实证角度对满文篆字如何借取明代汉篆、二者融合过程中,呈现出何种模式等问题进行深入论证的学术成果。玉箸篆作为清代满文入印十大篆体之一,其本体样态不但融合满文本字与汉文篆字特色,该篆体还作为最高皇权的象征被应用于皇家玺宝的镌铸中。鉴于其特殊性与重要性,本文拟从满文玉箸篆体入手,对比解析明清两代玉箸篆入印规制及礼制功能的异同,厘清满文玉箸篆对明制的承袭与发展。

一、清代满文玉箸篆特征

满文篆字是对满文本字的艺术化呈现。满文本字为拼音文字,自左至右竖写。文字结构由词线、“牙”及圈点组成,多为曲线,基本样式以词线居中,左“牙”右圈点,圈点游离于文字主干之外。满文因词线左侧牙结构多于右侧附加圈点结构,从而形成词线左侧较为零散,右侧较为规整的文字形态。满文篆字在满文本字结构的基础上进行篆化:化曲为直,化点为线,化圈为方。原本居中的词线发生左右位移以平衡词线两侧空间关系,词线左侧牙结构被处理为左缘封闭右缘开放的横向矩形空间,宽度相等,高度相近,词线右侧附加点以竖线式样平行于文字主干,附加圈以方形样态依凭短横线与主干相连,整体形成横平竖直,外缘齐平的文字样式。

满文玉箸篆为满文篆字三十二体之一,又称为“玉筋篆”,结体①属小篆,字形修长。篆体风格特征为“篆书笔画两头肥瘦均匀,末不出锋者,名曰‘玉筋’”②,即书写时,线条无明显粗细变化,收笔圆转,状若玉箸。

满文玉箸篆广泛地应用于清代玺印的镌铸,有印化需求的镌刻体玉箸篆存在笔画增损、挪位等现象,对此可变性的考量可使清代满文篆字的研究更具普遍意义。鉴于此,满文玉箸篆的特征应置于玺宝印文中考察,涉及篆体入印字法、印文章法等方面内容。

1.清代满文玉箸篆印文字法

满文玉箸篆印文字法包括文字体态、笔画特征、文字结构等方面内容。

在文字体态方面,清代满文玉箸篆以词线为中心,左“牙”右“圈点”的文字结构呈现出方块汉字所不具备的修长感;加之清代玺印满汉合璧的特殊印文形制,原本呈方形的印面被一分为二,满、汉篆各占方形空间的一半,而成纵向矩形空间,当遇有印文较少或音节较短的满文时,饱满的印面效果通常需要借助拉长满文篆字字尾的方法呈现,常见于清代四字玺中;除此之外,玉箸篆风格的满文圈点及篆化后为半包围形体结构③的辅音l、m、d、t、r、y等笔画均具有纵向占位的特点,上伸或下展的自由占位更增强了满文玉箸篆的纵伸感。可见,满文本字的修长样式、纵向矩形的印面空间、满文字尾与部分音节的占位属性决定入印满文玉箸篆的修长文字体态。

在笔画特征方面,入印满文玉箸篆笔画同手写体,线条停匀,方中带圆,细挺圆润,遒劲有力。

在文字结构方面,入印满文玉箸篆的特征突出体现在字尾形态上:双兼型字尾④及字尾的自由占位性质。双兼型字尾是指该篆体既有开放型字尾样式,又有收敛型字尾样式,但在同一满文篆字内部不能同时出现此两种字尾结构。其中,开放型字尾特征为篆字字尾向下延伸(延伸长度视印面需要而定),底部不封口;收敛型字尾特征为篆字字尾笔画向右上卷曲式内收,形成有一间⑤缺口的“回”字形半封闭式结构。在清代满文玉箸篆玺宝印文中,当字尾出现如辅音n及me、ka、ga、ha、ra、re、se、ta、te、de等满文音节时,该词以收敛型字尾入印;当字尾出现如o、i(包括与元音i相拼的音节;格助词⑥i及与格助词i连写的音节)、be、ke、ge、he等满文音节时,该词以开放型字尾入印。由此可知,满文本字字尾形态为左撇的(丿)或有左撇倾向的o和i在玉箸篆化入印过程中被处理为开放型字尾结构;满文本字字尾形态为右甩的则被处理为收敛型字尾结构。值得注意的是,不同音节字尾写法相对固定,但也有开放型及收敛型两种字尾写法切换使用的满文音节,如辅音n,将在后文玺宝入印章法部分详细论述。字尾的自由占位属性仅存在于满文玉箸篆的开放型字尾中,其可根据印面需要自由占位,长度不定的特点能够起到充盈印面、调节印面空间布白关系的作用。

2.清代满文玉箸篆印文章法

章法是根据印面合理安排印文以获得最佳的布局效果。如果说字法是文字内部的形式法则,章法则是着眼于文字之间关系的形式法则。

满文玉箸篆的印文章法主要包括印文布排、分朱布白、整体调和三方面内容。

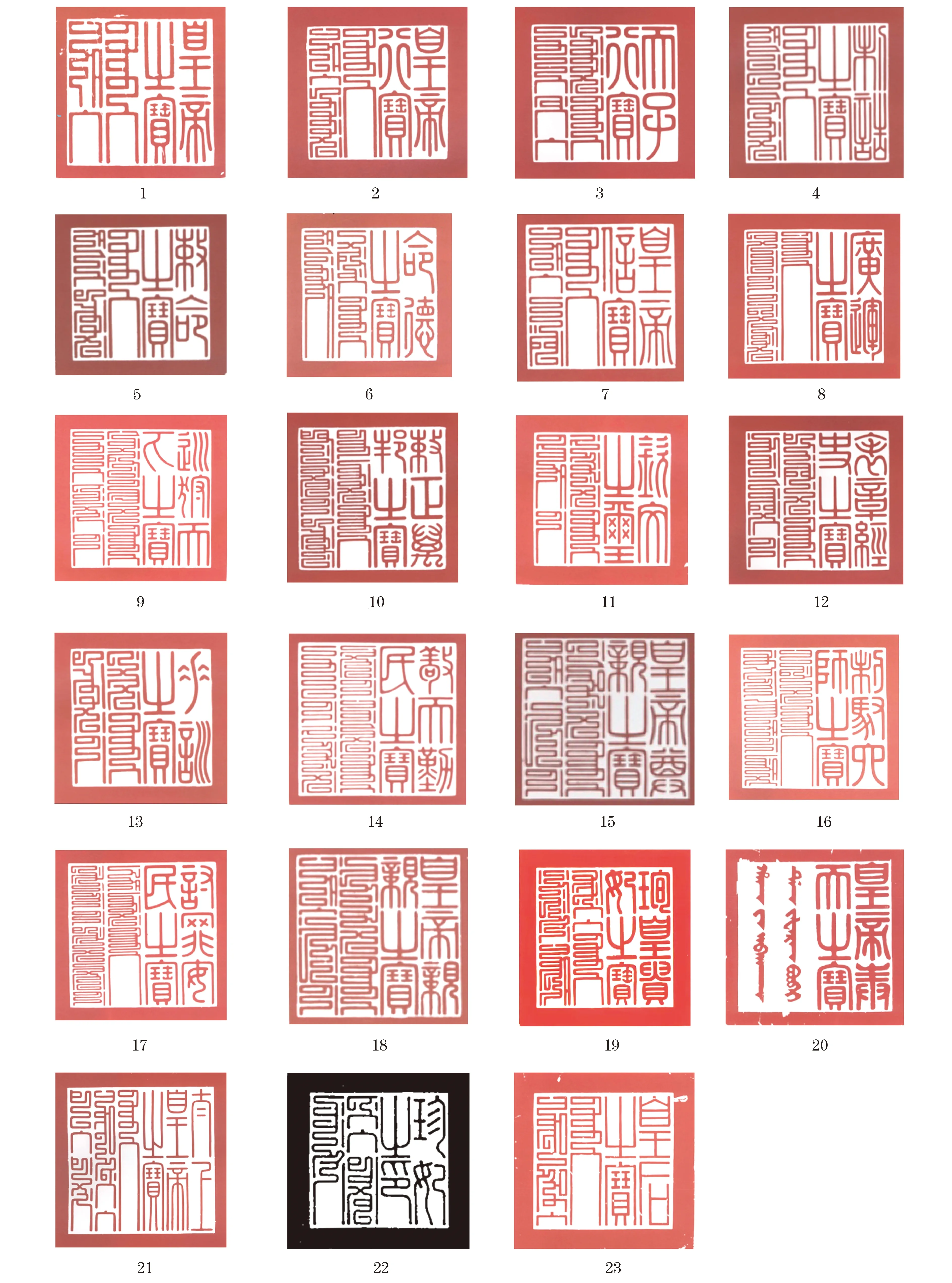

清代玺宝满文玉箸篆部分的印文布排之法原则上仅遵循纵列规整而不做横行要求,然而,从现存清代玺宝实物看,满篆部分仍试图追求印文横向上的齐平,且呈现出不囿于满篆自身,扩展至印面满汉两种文字整体上横向齐平的趋势,在四字玺中尤为常见。分而述之,清代单纯强调满篆印文部分横向规整的玺宝有檀香木制“皇帝之宝”⑦(图一,1)“皇帝行宝”(图一,2)“天子行宝”(图一,3)。在前两方玺宝中,满文玉箸篆部分的横向齐平分别来自于左一列的格助词i(……的)、yabubure(原型为yabubumbi,行;走)与左二列boobai(宝贝;宝)中的音节i(开放型字尾)顶部横画的水平;“天子行宝”一玺则是将左一列jui(子)与左二列boobai的起笔横画置于同一水平线以营造出印文横向规整的视觉效果,且左一列abkai(abka与格助词i的连写形式,译为“天的”)中的音节i(开放型字尾)与左二列yabubure中的音节re(收敛型字尾)、左一列格助词i与左二列boobai中的音节i的起笔横画均处于同一水平线,从中可看出,满文玉箸篆在打造印文横向规整方面所做的努力。强调满、汉篆整体横向规整的玺宝有“敕诰之宝”(图一,4)“敕命之宝”(图一,5)“命德之宝”(图一,6)“皇帝信宝”(图一,7)。在前两方玺宝中,左二列boobai中的音节i与左三列合璧汉文“宝”的顶部横画齐平;“命德之宝”则不仅在满文玉箸篆部分巧妙地将左一列hesebuhe(原型为hesebumbi,命中注定)音节he(开放型字尾)的收笔横画与左二列boobai的起笔横画置于水平,还将此一隐形水平线延伸至合璧汉篆部分,使得右二列汉文“宝”与右一列汉文“德”的起笔均与之处于同一水平线之上。印文布排最为规整的要数“皇帝信宝”,该玺左一列akdun(信用)首音节横画、左二列boobai的音节i横画与合璧汉篆中“帝”与“宝”的首画均处于同一条水平线上,印面整体遵循“十”字天然留白⑧的印文布排之法。

图一 清代玺宝1.皇帝之宝 2.皇帝行宝 3.天子行宝 4.敕诰之宝 5.敕命之宝 6.命德之宝 7.皇帝信宝 8.广运之宝 9.巡狩天下之宝 10.敕正万邦之宝 11.钦文之玺 12.表章经史之宝 13.垂训之宝 14.敬天勤民之宝 15.皇帝尊亲之宝 16.制驭六师之宝 17.讨罪安民之宝 18.皇帝亲亲之宝 19.珣皇贵妃之宝 20.皇帝奉天之宝 21.太上皇帝之宝 22.珍妃之印 23.皇后之宝

“分朱布白”是指将一方印中的字间关系、行间位置处理为符合审美规律的样式,使字与字、行与行及整体印面和谐美观,相当于绘画艺术中的构图、文字艺术中的布局谋篇。清代玺宝的“分朱布白”多呈现为匀整、对称、呼应,而非欹正、参差、夸张。

清代玺宝玉箸篆文章法的匀整源于文字笔画线条的等粗,以及文字内部笔画空间的等距,后者是指在不考虑满文篆体可自由占位的格助词i及开放型字尾的情况下,词线左侧横画之间形成的空间要均等。然而,满文音节较少者在印化过程中需适当增大各笔画间距以丰盈印面(清代满汉合璧四字玺常增大左二列满文boobai词线左侧的横画空间),从而造成两列满文笔画内部空间留白的参差。因此,满文玉箸篆文字内部空间的均等是针对处于同一列的满文而言,尤当指出的是,清代玺宝追求印文横向规整的努力,同样体现在致力于打造两列满文笔画内部空间均等的印面效果上。从乾隆年间改铸的21方国宝来看,除了“天子之宝”“皇帝行宝”“皇帝信宝”“敕诰之宝”“敕命之宝”5方玺宝两列满文玉箸篆词线左侧横画空间留白略有出入外,其余16方玺宝满文玉箸篆文字内部空间皆为均等,其中,尤以“广运之宝”(图一,8)对此种均等化的强调最为明显。该印将boobai开放型字尾i自印面上部1/4处下展至印底,以达到该满文上部音节各横画空间留白与左一列一致的目的。

清代玺宝玉箸篆文在章法上致力于打造笔画上的对称以及空间上的呼应,前者主要针对单一文字内部各笔画关系而言,后者主要针对不同文字之间形成的相似空间构成而言。

满文玉箸篆追求印面文字内部笔画的对称化。需要说明的是,本文对满文篆字本体为对称写法的笔画不予研究,仅论证印化过程中笔画发生变体后呈现出对称样态的部分。如在“天子之宝”“天子行宝”“天子信宝”三方玺宝中,满文jui的音节ju,篆法为词头起笔左下展竖画与词线右附加成分“点”的竖画等长对称,该写法为规定篆法,并非对满文音节笔画主观变体的结果,故不在本文研究范围。通过梳理乾隆时期改铸的21方国宝印文,可总结出满文玉箸篆在印化过程中主要利用三种途径打造文字内部笔画的对称样态,兹分述如下。

利用满文玉箸篆的开放型字尾实现笔画对称。满文本字虽不具备左右对称的文字结构,但在篆化过程中,具有双兼型字尾性质的玉箸篆体可将满文字尾处理为开放型写法,从而为笔画的对称提供可能。例如,格助词i或与格助词i连写的满文如boobai尾音节i的篆法均为开放型、左右两缘竖画等长的对称笔画样式。除此之外,当元音i与其他辅音相拼并作为尾音节使用时,其篆体写法形如“巡狩天下之宝”(图一,9)中满文fejergi(下;下面)的音节gi,下伸的字尾仍保留笔画对称的特征。

利用篆体具有半包围结构样式的满文音节实现笔画对称。此类满文音节以词线为基准,词线左侧的有左下展式半包围结构,包括下展式纵向笔画层次为一的元音i、辅音r、t、d,以及层次为二的半元音y;词线右侧的包括右上伸式半包围结构辅音l及右下展式半包围结构辅音m。在此类满文音节篆体中,re、ru、du为有圈点结构的满文音节,笔画的对称源于同一音节中词线左侧的左下展式竖画与词线右侧的竖化点。如“敕正万邦之宝”(图一,10)“敕正万民之宝”“讨罪安民之宝”中的obure(原型为obumbi,使……成为)、“钦文之玺”(图一,11)中的ginggulere(原型为ginggulembi,恭敬)、“表章经史之宝”(图一,12)中的temgetulere(原型为temgetulembi,表扬)、“敕命之宝”与“垂训之宝”中的tacibure(原型为tacibumbi,教育;训练)、“垂训之宝”(图一,13)中的werire(原型为werimbi,留下;存留)、“敕诰之宝”中的wasimbure(原型为wasimbumbi,颁布)、“皇帝行宝”与“天子行宝”中的yabubure、“敬天勤民之宝”(图一,14)中的gosire(原型为gosimbi,仁爱)、“皇帝尊亲之宝”(图一,15)中的wesihulere(原型为wesihulembi,尊重);“广运之宝”中的badarambure(原型为badarambumbi,推广)、“敕正万邦之宝”中的gurun(国;部落)、“表章经史之宝”中的suduri(历史)、“天子信宝”与“皇帝信宝”中的akdun。非圈点结构的满文音节则需要依靠相邻或相隔的音节完成笔画上的对称。当词线左侧出现单独使用的辅音r词中型或与元音i、辅音t、d相拼的音节,词线右侧出现与辅音l、m相拼的音节或附加成分圈点时,词线左侧左下展式竖画与词线右侧的上伸、下展竖画及竖化点构成笔画上的对称,如“广运之宝”中的badarambure与forgn(时运)、“讨罪安民之宝”“敕正万民之宝”“敬天勤民之宝”中的irgen(人民)、“制驭六师之宝”(图一,16)中的kadalara(原型为kadalambi,管)、“巡狩天下之宝”中的xurdele(原型为xurdembi,环绕,转游)、“命德之宝”中的erdemui(erdemu与格助词i的连写形式,译为“德才的”)、“表章经史之宝”中的temgetulere、“讨罪安民之宝”(图一,17)中的weilengge(有罪的)及dailara(原型为dailambi,征讨)、“垂训之宝”“敕命之宝”“敕正万邦之宝”“敕正万民之宝”中的tacibure。需要注意的是,满文字母l、m有两种篆法:其一是在玉箸篆满文音节词线右侧直接发生笔画上伸或下展的转折,词线与右缘竖画间隔为一间;其二是在词线与右缘竖画间增加宽为一间的转折,二者间隔扩至两间,为第一种写法的变体。此两种写法分别对应于左下展式半包围结构纵向笔画的单画与双画,以营造词线两侧笔画的对称样式。如“广运之宝”中badarambure的满文字母r为左下展式半包围单层纵向笔画结构,音节ma即采用了第一种篆体写法;“皇帝亲亲之宝”(图一,18)中niyaman(亲热)及niyamalara(原型为miyamalambi,事亲)的音节ya均为左下展式半包围双层纵向笔画结构,音节ma及la即采用了第二种篆体写法。另外,该玺niyaman中音节ya向下占位9间至词尾底部,音节ma向下占位7间,相比之下,niyamalara音节ya仅向下占位两间,音节ma向下占位3间,且上述玺宝印文中的对称笔画,左右两缘竖画长度差异均不超过两间。由此可见,同一满文篆字内部不仅追求笔画样式的对称,还在笔画变体范围内尽可能确保画长的近似。此外,辅音l、m的第二种篆体写法同样出现在需要自然占位的满文篆体中。如“制诰之宝”中的wasimbure、“钦文之玺”中的ginggulere、“讨罪安民之宝”中的elhe(安宁),此篆法的使用是为了填补满文篆字各笔画间所形成的自然空间留白,并非主观变体,故无需深入论证。

利用词线右侧附加圈点实现笔画对称,多见于篆体开放型字尾竖画与篆化圈点竖画构成的对称。如“钦文之玺”中的bithe(文书)、“命德之宝”中的hesebuhe、“垂训之宝”与“钦文之玺”中的be(格助词,仅有语法意义,无对应语义)。

经过上述印文布排、分朱布白后的玺印还需整体调和印面各元素关系方能完善。印面的和谐统一不仅要求印面文字融洽的空间构成、入印篆体相类的笔画风格,印文与边框式样的适配也是重要考量元素之一。

清代玉箸篆玺宝主要通过切换印文篆法与变化印文篆法两种方式调整印文空间构成,从而营造和谐印面。“切换篆法”是指同一满文音节至少包括两种不同篆法,篆法的选择根据印面需要而定。在清代玉箸篆玺宝印文中,当辅音n作为满文尾字母出现时,有开放型与收敛型两种字尾篆法:檀香木制“皇帝之宝”中han(汗)的字尾n采用了开放型篆法;“皇帝尊亲之宝”与“皇帝亲亲之宝”中的han与niyaman、“皇帝信宝”中的han与akdun、“皇帝行宝”中的han以及“广运之宝”中的forgon,字尾n均采用收敛型篆法入印。不同篆法的选择源于对印面满文篆字笔画空间关系匀整的考量:檀香木制“皇帝之宝”(han i boobai)满文篆体笔画盘叠数较少,为了满足丰满印面空间以及格助词i与boobai字尾i在起笔横画上的水平需要,han字尾n采用了具有自由占位性质的开放型篆法;上述其他几方以n结尾的满文所在列笔画盘叠较多,为了缩短文字占用空间,采用了不向下占位的收敛型词尾篆法入印。

“变化篆法”是指对原有既定篆法做适当变体处理,以调和文字内部笔画组合不当而产生的视觉冲突。如光绪年间所铸“珣皇贵妃之宝”(图一,19)改变了满文guifei(贵妃)中字母f的篆法,在原有横画的右缘向上伸出高为一间的竖画,不仅与音节fe的附加点同列,且避免了与最外侧(音节gu)附加点的笔画冲突。除此之外,当同一满文篆字含有两个左下展式半包围结构音节时,位于其上者左边线不下展,以让位于其下者。如“巡狩天下之宝”中xurdeme,以及“命德之宝”中erdemui,r均让位于d。此种变体一是为了尽可能横向延展半包围结构内部面积,以免空间逼仄;二是为了规避重复的竖画平行下伸带来视觉上的冗赘之感。

然而,清代满汉合璧玺宝的汉篆部分出现了篆法杂糅的现象。在“敕正万邦之宝”和“敕正万民之宝”两方御宝中,“万”字笔画转折为圆转,与元朱文样式颇为近似,而其他五字笔画转折则寓圆于方,为典型的玉箸篆体。在玺宝样式层面,清代玉箸篆玺宝普遍粗框细文,文字与边框之间缺乏体量上的过渡,导致印文略显刻板呆滞。入印篆体笔画风格的不统一,以及印文与边框关系的不协调影响了清代玺宝整体印面的调和。

二、清代满文玉箸篆的源流与发展

满文篆字始创于皇太极统治时期,至乾隆十三年(1748年)创制完备。从草创至完备的过程始终以汉篆为参照,“国书为各体清篆,与汉篆相配,或援古以证今,或准今以协古,各成三十二体”。满文的32种篆体风格不仅体现为篆体笔画标识的差异,也涉及篆字结体形态、笔画特征等方面的差异,满篆对汉篆的承袭因而是全方位的。除却对汉篆文字样态、入印规制等本体层面的学习,满篆还吸收了汉篆辨等威的礼制观念,这无疑是受到明制影响。明代玺印规制不仅涵盖了历史上的汉文化用印传统,还首次赋予篆体以辨等威的政治属性,是汉政权玺印制度最为完备的时期。最能代表汉篆体系的明朝玺宝规制遂成为清代满文玉箸篆参照模仿的不二选择。

(一)清代对明代玉箸篆入印规制的承袭与发展

入印规制是指篆字在印化过程中所遵循的基本规范及由此呈现出来的印面样式。明清鼎革,清承明制,清代满文玉箸篆入印规制以明制为蓝本创制。然而,以音素拼写而成的满文本质上不同于以象征性表意笔画书写的汉文,文字属性的不同使得清代在借鉴明制过程中又有所发展。本部分对明代玉箸篆入印规制承袭与发展的论述同样从入印字法及印文章法两个层面展开。

1.入印字法层面

如前文所述,清代满文玉箸篆在字法层面的特征可概括为修长的文字体态、停匀圆劲的笔画线条、非单一的字尾形态及上紧下松的文字结构。这些特点均是在承袭明朝玺宝玉箸篆字法的基础上发展而来。

在文字体态层面,明代入印玉箸篆结体属小篆,小篆修长的字型、将部分纵向笔画拉长的笔法处理及其垂脚结构决定该篆体形态颀长,虽在印化过程中受到方形印面形制及“十”字天然留白切分印面的限制,玉箸篆文不得不缩短垂脚,字型渐趋方正,然而,纵向笔画拉长处理的保留使得该篆体在视觉上仍呈修长样态。值得一提的是,明代六字玺因将方形印面纵向平分为三等份,而无需遵循“十”字留白规制,玉箸篆文的纵向取势因而在六字玺中更为明显。

在笔画样式层面,清代玉箸篆文线条停匀,方中带圆的笔画特征与明代如出一辙。

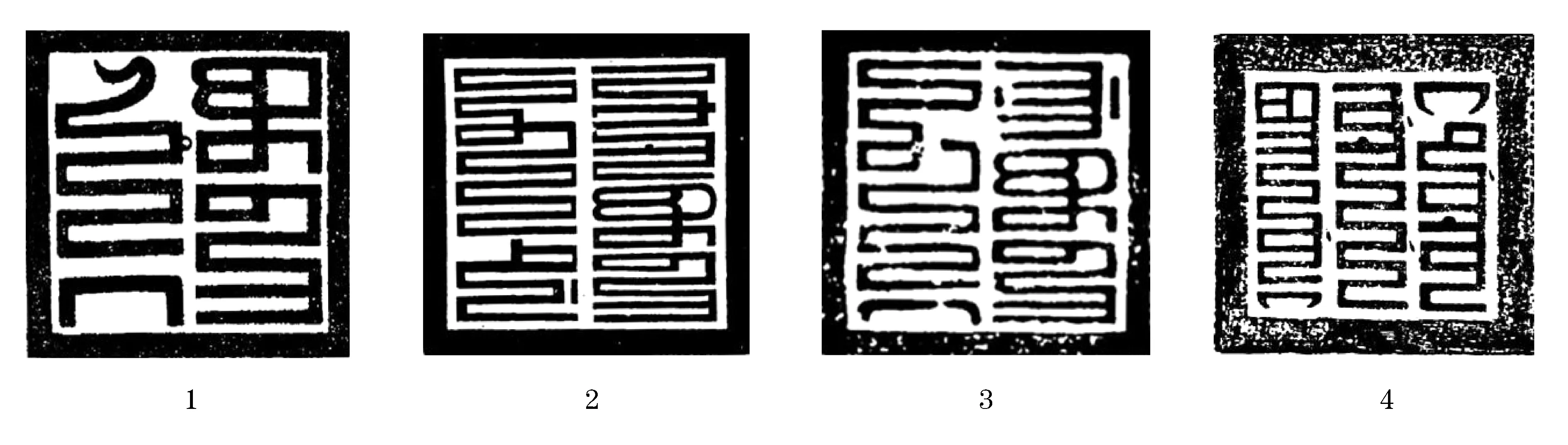

在文字结构层面,满文玉箸篆可自由占位的字尾应是对汉文小篆(玉箸篆结体即为小篆)“垂脚”结构的借鉴。垂脚的主要作用是通过收笔笔画的纵向拉长处理调整印面的分朱布白,如明代“敕命之宝”(图二,1),单字各笔画间空间关系的匀整即是利用“敕命”二字收笔笔画的垂脚调节的。满文玉箸篆下伸的开放型字尾不论在笔画形态上,还是在调整印面朱白关系的功能上,均与汉篆垂脚相当。此外,清代满文玉箸篆体字尾兼具两种写法的做法亦受到了明代汉文玉箸篆文字底部笔画形态的影响。与拼音文字满文字尾音节形态相对应的是表意文字汉文底部的笔画形态。明代玺宝玉箸篆文底部笔画形态为纵势的点、竖、撇、捺等均呈开放型样态,如篆体“帝”“宝”等字;底部笔画形态为横式的横则呈收敛型样态,如篆体“皇”“之”等字;而有些左右结构、左中右结构的汉篆底部笔画兼具开放与收敛两种样态,如“钦文之玺”(图二,2)中的“钦”为底部笔画形态双兼型篆字,其左半部为收敛型,右半部为开放型。需要说明的是,即使是为了印面需要而发生变体的印文篆法,汉文玉箸篆底部笔画也无外乎上述三种形态。如明代玺宝阴勾阳文“广运之宝”(图二,3)中的“运”,该字篆法为左右结构,入印时将左半部本应为横向收敛笔画形态的收笔横画改为向下取势,从而呈现出向开放型笔画形态转化的趋势;而将右半部本应为纵向开放型笔画形态的宝字盖竖画处理为半包围式结构,从而呈现出向收敛型笔画形态转化的趋势。清代满文玉箸篆正是参照明代玉箸篆文的字尾样式创造出了双兼型字尾,然而,满文因只存在独体形态,故其玉箸篆字尾仅能或呈现开放型样态或呈现收敛型样态,而不存在如汉篆般二者兼有的字尾样式。

图二 明代玺宝1.敕命之宝 2.钦文之玺 3.广运之宝 4.皇帝尊亲之宝 5.皇帝密旨 6.广运之宝 7.御前之宝 8.皇帝之宝 9.大明皇帝之宝 10.大明天子之宝 11.三教一家 12.万法归一 13.清宁宫图书 14.东宫图书 15.成化御书之宝 16.天子 17.章圣皇太后宝 18.万国来朝

2.印文章法层面

满文玉箸篆在印文章法层面的特征可概括为:在文字内部,强调笔画空间留白的均等化及笔画形体的对称化;在文字之间,打造出各文字空间构成的呼应关系。以上二者均是师法明代玉箸篆章法的结果。

明代玉箸篆玺宝呈现出文字内部笔画粗细的均等化及笔画空间关系的匀整化。清代不仅对明代匀齐平整的笔画粗细及空间关系加以承袭,还在此基础上,打造出更为规整的笔画空间,即每一列满文篆字开放型字尾以上音节词线左侧笔画空间等距。除此之外,明代玺宝玉箸篆追求文字内部结体及笔画的对称。在文字结体方面,明代玉箸篆玺宝中,天然字形即为左右对称结构的篆法,如“天”“大”“皇”“帝”“之”“文”“章”“太”“英”等字,以及有对称倾向的“广”“宝”“亲”“密”“华”“书”等字自不必说,在具有多种篆法的文字中,明代玺宝亦常选择左右对称或有对称倾向的篆法入印,如“皇帝尊亲之宝”(图二,4)中的“尊”“皇帝密旨”(图二,5)中的“旨”“御前之宝”中的“前”均选择了左右对称样式篆法;在笔画方面,除却字形上的左右对称必然导致笔画上的对称外,主观调整入印文字纵向笔画长度,即通过缩短篆体垂脚、拉伸文字部分纵笔,使得原本错落有致的众多纵向笔画长度趋于一致,塑造出对称的笔画样式。该方法为清代所承袭,在对满文玉箸篆既有的开放型字尾,以及附加圈点的纵向笔画做拉伸处理的同时,还创造性地延伸该篆体半包围结构中的左下展竖画以强化篆字内部笔画的对称性。然而,满文本字左“牙”右“圈点”的文字构成,以及其篆体易发生左右位移的词线使得满文玉箸篆很难同汉篆一样实现结体意义上的对称,清代玺宝玉箸篆文的对称因而仅在文字内部笔画层面得以呈现。

明代玉箸篆玺宝印面常见疏密对比及空间呼应的文字关系。明代玺宝印文章法遵循保留入印文字天然字形,不对笔画繁简等做过多主观处理的“任疏任密”原则。因而一方由笔画数量相差较大的文字组合而成的四字玺不免呈现“三密一疏”或“对角呼应”的章法特征。其中,“三密一疏”是指一方四字玺中,三字笔画繁密,一字笔画简疏。在明代传世玉箸篆玺宝中较为典型的代表有“广运之宝”(图二,6)“御前之宝”(图二,7)“文华殿宝”“道德之宝”(“三疏一密”章法与“三密一疏”异曲同工,较具代表性的有“成化之宝”)。“对角呼应”是指印文对角两字在繁简疏密、空间构成等方面形成呼应关系,包括单组对角呼应及双组对角呼应。前者如“钦文之玺”“敕命之宝”“皇帝之宝”(图二,8)。在此3方玺宝中,“文”“命”“帝”三字玉箸篆法笔画简疏,与处于对角位置的汉篆“之”一样,构成了较为疏朗的虚形空间,从而形成右下呼应左上的单组对角呼应。后者如“皇帝密旨”,“皇”与“旨”二字均由横向笔画构成,且横画数量相当;“帝”与“密”二字基本由纵向笔画构成,从而形成了右上呼应左下,右下呼应左上的双组对角呼应。不仅如此,明代还有一种三角交叉式呼应章法出现在六字玺中,如“大明皇帝之宝”(图二,9)。其中,“明”“帝”“宝”三字笔画繁密,“大”“帝”“之”三字笔画简轻,此三字样态皆呈竖画拉长的纵势,纵笔切割成的近似空间留白相互呼应。清代玺宝效仿明代,同样利用“之”字营造对角呼应的空间效果,并能够视满汉两种文字为一体,以左下满篆boobai的开放型字尾i呼应右上汉篆“之”。然而,明代玺宝疏密对比的印面及三角交叉式呼应章法并未被清代承袭,这是因为清代玺宝为满汉合璧的特殊形制,以横画盘叠为主的满篆与横纵兼备的汉篆合璧难以在整体上实现文字笔画疏密对比的视觉效果,加之该形制印文呈偶数列的规制又阻断了仅存在于奇数列印文玺宝上的三角交叉式呼应章法出现。

明代玉箸篆玺宝对印面的整体调和体现在如下三方面:第一,明代玺宝入印篆体笔画样式除却典雅高古、转折方中带圆的玉箸篆,还有盘叠厚重、以方转见长的九叠篆,以及静雅秀逸、转折圆润的元朱文等,风格较为多元,但同一印面篆体笔画风格统一;第二,明代玺宝常选择以异体字代替与印面不和的文字,以调和印面文字空间构成,如白石质“大明天子之宝”(图二,10),相比于前五字篆体笔画的疏简,“宝”字篆体笔画过于繁复,该玺遂选择篆体笔画数较少的异体“宝”字入印,再如,明代一方道箓青词钤用四面玺中的“三教一家”(图二,11)面及“万法归一”(图二,12)面,“一”与“三”选用了笔画较为繁复的异体字入印(需要说明的是,上述两方玺宝印文虽并非本文探讨主题玉箸篆,但此种调和印面的做法在明代玺宝中具有普遍性,该方法同样适用于玉箸篆文玺宝);第三,明代玺宝边框的轻重与印文笔画粗细及印面大小紧密相关,当印文笔画较细、印面较小时,边框若有似无,如“皇帝密旨”,当印文笔画较粗、印面较大时,边框较为厚重,如“皇帝尊亲之宝”。三者成正比的关系创造出印文与边框协调的视觉效果。正是入印篆体笔画风格、印面文字空间关系、印文与边框关系等元素的调和统一打造出明代玺宝的印面和谐。

清代玺宝吸收了明代对有悖于印面和谐的文字进行变体的观念,发展出切换、变化满文篆法的做法。然而,清代满汉合璧玺宝汉篆部分笔画风格的混杂及印文与边框关系的失衡反映出清代对明制的学习尚未完善。

(二)清代对明代篆体礼制功能的承袭与发展

自秦以降,历朝均以统一篆体入玺印,入印篆体不关乎持印者身份地位的尊卑。时至明朝,始出现多种篆体入印。“皇后之册。用金册二片……篆文‘皇后之宝’。”“皇太子册宝。册用金……篆书‘皇太子宝’。”“世子妃亦用金册……篆文曰‘某世子妃印’。”结合明代玺宝实物,此处“篆文”所指为玉箸篆。“百官印信。洪武初,铸印局铸中外诸司印信……以上俱直钮,九叠篆文。”“初,太祖重御史之职……八叠篆文。”“武臣受重寄者……柳叶篆文。”由此可知,玉箸篆、九叠篆、八叠篆、柳叶篆等不同篆体分别被应用于皇室成员玺宝、百官印信及将军印中,以象征持印者身份,篆体自明朝起被赋予了辨等威的政治属性。

在明朝入印篆体中,象征皇权的国家用玺及皇室宗亲册宝以被视为篆书正宗的玉箸篆体镌铸,名实相符。另外,玉箸篆还被应用于亲王谥宝的镌铸,如鲁荒王墓出土的“鲁王之宝”、明初蜀王世子朱悦燫墓出土的“蜀悼庄世子宝”。值得注意的是,从属于官印系统的文渊阁印亦以玉箸篆入印,“凡百官之印,惟文渊阁银印,直钮,方一寸七分,厚六分,玉箸篆文,诚重之也”。“内阁大学士位不过五品,而所用文渊阁印,仅一寸七分,略似御史巡方印,乃亦用银,视一二品,其重可知,且玉筋篆文,与主上御宝相埒,宜其权超百辟也。”由此可知,玉箸篆体在明朝的应用范围涵盖皇室宗亲玺宝、谥宝以及文渊阁印。然而,明代玺宝印文除却玉箸篆,还包括垂云篆(“清宁宫图书”,图二,13)、九叠篆(“东宫图书”,图二,14;“成化御书之宝”,图二,15)、鸟虫篆(“天子”,图二,16)等多种篆体。

清承明制,以不同篆体入玺宝以彰尊卑,“御宝用玉箸篆”;“皇太后金宝用玉箸篆,皇后金宝制于皇太后同,皇贵妃金宝制与皇后同,妃金印制与贵妃同。皇太子金宝用玉箸篆”,“德宗景皇帝之宝”“孝钦显皇后之宝”等谥宝的玉箸篆文说明,玉箸篆体在清代应用于帝后玺宝、谥宝,以及皇室成员如皇太后、贵妃、妃、太子等册宝的镌铸。然而,该篆体不可用于清代皇室宗亲及藩王宝印中,“和硕亲王金宝芝英篆,亲王、世子金宝芝英篆,多罗郡王饰金银印芝英篆,朝鲜国王金印芝英篆。琉球国王、安南国王、暹罗国王俱饰金银印尚方大篆”。可以看出,相较于玉箸篆在明代的应用情况,该篆体在清代使用范围更小,使用人群等级更高。

三、清代满文玉箸篆玺宝规制蕴含的满汉文化融合模式

上文对明清两代玺宝字法、章法的拆分式解析研究是为了能够较为清晰地呈现出清代玺宝制式与明制的关系,从而总结出清代玺宝规制融合满汉的创建模式及发展阶段。

清代玺宝规制的创制可归纳出“清对明制的承袭借鉴”及“清结合满文特点对明的创新发展”两种模式。前者主要发生于皇太极天聪年间至顺治元年(1644年);后者主要发生于乾隆十三年(1748年)至清末,以乾隆六十年(1795年)为时间节点又可划分出前后两个发展时期。而顺治元年(1644年)至乾隆十三年(1748年)为满文篆字发展停滞期。

满文篆字初创于皇太极天聪六年(1632年),“按谱内青玉皇帝之宝,本清字篆文,传自太宗文皇帝时”。然而,自顺治初年(1644年)起至乾隆十三年(1748年)满文篆字创制完备之前,满文本字取代满篆,“我朝国书音韵合乎元声,体制本乎圣作,分合繁简,悉协自然,唯篆体虽旧有之,而未详备,宝玺印章尚用本字”,并与汉篆合璧入印,形成满文本字在左,汉文篆字在右的印文规制。无应用需求的满文篆字在这一阶段的发展处于停滞状态。由此可知,满文篆字从无到有的创制时间区间为天聪六年(1632年)至顺治元年(1644年),本文对满文玉箸篆体的研究必然要关注满篆发轫时期的文字样态及入印规制。

此一时期,满文篆字的创制表现出大量借鉴明制的特点。在文字形态方面,满篆借鉴汉篆化曲为直的笔画特征,镌铸于天聪、崇德年间的青玉质“皇帝之宝”(han i boo bai,图三,1)、“奉天之宝”(abka de jafara boo bai,图三,2)、“天子之宝”(abka i jui boo bai,图三,3)、“户部之印”(boigon i jurgan i doron,图三,4)4方玺印印文均在整体上呈现出方正平直的笔画样式。然而,草创时期的满文篆字并未完成所有笔画的篆化,此4方玺宝中的部分笔画仍存有满文本字形态特征,即曲线结构和点状笔画。如“皇帝之宝”,boo(满文boobai分写为boo、bai,译为“宝”)中音节bo的左缘、“奉天之宝”与“天子之宝”,boo中音节bo的左右两缘、“天子之宝”与“户部之印”,格助词i的左右两缘,以及“皇帝之宝”,han中音节ha的起笔及附加圈均做圆曲写法;而“户部之印”的boigon(户)中音节go、jurgan(部)中音节ju及音节ga、doron(印)中音节do与满文本字附加点写法无异。除了上述依然保留满文本字形态的笔画外,还有一些笔画虽已发生篆化,但仍处于满文本字向满文篆字过渡的阶段,尚需完善。如“奉天之宝”的jafara(原型为jafambi,拿;持住)、“户部之印”的jurgan及doron中,辅音r的篆法为画中部向上加一短竖的样式,短竖高度为相邻两笔画间距离的一半。此篆法虽遵循汉篆笔画化曲为直的原则,但篆化形态与满文本字辅音r的写法缺乏对应关系;“户部之印”中doron的音节do、“奉天之宝”中的格助词de、“奉天之宝”与“天子之宝”中abka(天)的音节b,篆法虽与满文本字形态相对应,然而,居中的词线造成两侧空间留白比例失衡。

图三 后金玺宝1.皇帝之宝 2.奉天之宝 3.天子之宝 4.户部之印

再者,满篆借鉴汉篆字尾形态的多样化。如前文所述,汉篆文字底部无外乎收敛型、开放型、二者兼有型三种样式。草创时期的满篆已出现开放型字尾及收敛型字尾:格助词i及以元音o为尾音节的满文字尾为开放型,其余字尾皆为收敛型,但同一满文中不兼具两种字尾形态。然而,较之于满文篆字完备时期清代玺宝玉箸篆印文样式,此一时期字尾形态的选用无规律可循,即本字字尾形态同为左撇样式的元音o、i在不同满文中的篆法不一:boo为开放型字尾结构,bai(满文boobai分写为boo、bai,译为“贝”)则为收敛型字尾结构。

在入印规制方面,太宗朝玺印借鉴明朝印文样式,基本做到了笔画粗细的一致及笔画空间的匀整。然而,在遵循明制的过程中,后金玺印印文更多地根据满文本身音节的多少自在地“摆放”笔画,看不到乾隆年间玉箸篆玺宝对印文空间匀整的自觉塑造。

太宗朝粗框细文的玺印样式同样是借鉴明朝的结果。现藏于故宫博物院的一方双面玺是清朝沿用明朝旧物而制,一面为明代所铸“章圣皇太后宝”(图二,17),另一面为清代所铸满本字汉篆字合璧的“皇帝奉天之宝”(图一,20),两面印粗框细文的制式如出一辙。从文字合璧样式可知,该玺(“皇帝奉天之宝”面)铸成年代应为顺治元年(1644年)至乾隆十三年(1748年)之间,虽非皇太极统治时期镌铸,但天聪年间4方玺印的相同制式使我们有理由猜测:在满文篆字草创阶段,与明朝交往甚密的后金就已经熟悉此种印文与边框样式的明代玺宝,并将其借鉴而来应用于本朝玺印当中。

综上,不论是满文篆字本体的创制,还是满篆入印规制的确立,都是承袭借鉴明制的结果。然而,此一时期的满文篆字尚未完成满文笔画的全部篆化,更无篆体风格的划分,入印规制也较为松散随意。

时至乾隆十三年(1748年),满文篆字创制完备,“我朝国书音韵合乎元声,体制本乎圣作,分合繁简,悉协自然,唯篆体虽旧有之,而未详备,宝玺印章,尚用本字。朕稽古之暇,指授臣工,肇为各体篆文,儒臣广搜载籍,援据古法,成三十二类”,并大量应用于玺印的镌铸,“国朝宝玺,朕依次排定,其数二十有五。印文向兼清汉,汉文皆用篆体,清文则有专用篆体者,亦有即用本字者。今国书经朕指授篆法,宜用之于国宝”。在满篆印化的过程中,清代玺宝不再囿于天聪年间对明制的单纯借鉴,而是在明制基础上基于满文特色有所创新发展,以满文玉箸篆为例,可总结出三种发展特点。其一,参汉酌满,冶之一炉。明制是清代玺宝规制创建的肇基,创制初期,清必然吸收明代玺宝的创制思路,并运用此思路发展出满文玉箸篆玺宝样式。满文玉箸篆开放型字尾的创制,以及变化篆法营造印面和谐的做法突出体现此种发展特点。前者借取汉文玉箸篆利用“垂脚”划分印面的思路,赋予满文玉箸篆字尾可自由占位的属性,创制出的开放型字尾达到了与汉文玉箸篆垂脚相类的入印功能;后者借取明代玺宝改变入印篆体以和谐印面的方式,发展出符合满文拼音文字特性的切换、变体篆法之法。其二,立足满文,彰显个性。以音节拼写而成的满文本质上不同于以笔画组合而成的汉文,加之清代满汉合璧的特殊形制,对明制的学习因而需融入满文特性,并以此为根基,对明制展开有选择的吸收。如满文玉箸篆字尾仅能或呈现开放型或呈现收敛型的单一样态;在章法上仅能够展现文字内部笔画层面的对称及文字间空间构成的对角呼应。其三,深谙明制,拓展超越。清代深谙明代篆字承载的政治内涵,对明代玺宝样式的发展及对篆体应用范围的严格限定都是为了将满文篆字上升为辅助清统治者政权建设的礼制工具。在玺宝样式层面,清代在明制基础上严整化了印面字画关系,等距的笔画空间塑造出庄重的视觉效果;夸张化了边框与印文体量之间的对比,失衡感为玺宝平添威严。由此,满文篆字的审美性含义被大大削弱,汉文化传统中,篆字所具备的文人属性亦所剩无几,相反,其政治性含义得到强化,礼制性成为满文篆字的首要属性。在篆体应用层面,明朝尚未形成系统严谨的玺印等级制度,不仅表现在玉箸篆体被同时应用于皇家玺宝系统与官印体系,还表现为玺宝用篆体不固定。明朝虽意欲利用不同篆体辨等威,但对篆体的使用仍存在一定随意性与自在性。相比之下,清代不仅将玉箸篆定为玺宝专用篆体以强化该篆体的皇权象征,更将明代3种入印篆体增至10种(明代入印3种篆体为玉箸篆、九叠篆、柳叶篆,清代在明制基础上发展出10种篆体入印,分别为:玉箸篆、芝英篆、九叠篆、小篆、钟鼎篆、垂露篆、柳叶篆、殳篆、悬针篆、转宿篆)以代表持印者的不同身份,即使同为藩王群体,宝印用篆仍有区分,从而创建出体系完备、等级森严的清代玺印制度。

值得注意的是,乾隆十三年(1748年)玺宝规制展现的主要特征虽是对明制的创新发展,但并不意味着清对明制的借鉴已经全部完成,事实上,承袭借鉴既是创新发展的前提和基础,也与创新发展共同构成两条并行不悖的满文篆字创制道路。满文玉箸篆修长的文字体态、寓圆于方,停匀圆劲的笔画线条均是承袭汉文玉箸篆字法样式的结果。除此之外,当明清两代玺宝印文出现共有字时,清常常借鉴前朝印文样式,两代玺宝中“皇”字的写法即为力证。考察仅存的几方历代帝后玺印中“皇”字篆法发现,流为西汉文景至武帝前后的“皇后之玺”(图四,1),以及陈介祺旧藏秦“皇帝信玺”封泥中,“皇”字上部写为“白”;现存北周武帝宇文邕之武德皇后阿史那氏的“天元皇太后玺”(图四,2)中的“皇”字上部写为“自”,由此推测,此两种篆法均可入玺。明清鼎革,两朝均选择以上部为“自”的变体“皇”篆法入玺,无疑是清朝借鉴明制的结果。然而,如若原样复制而来的文字样式与该印面中其他文字风格不甚协调,就会导致同一方玺宝中印文笔画风格的混杂。如前文所述,玉箸篆风格与元朱文风格杂糅的清代“敕正万邦之宝”“敕正万民之宝”两方玺宝,其“万”字或是以明代元朱文风格“万国来朝”(图二,18)玺中的“万”字为原型借鉴而来的。

乾隆六十年(1795年)的一方“太上皇帝之宝”玺宝印文样式将清代玺宝的创新发展期一分为二,原因在于此玺满汉篆体风格样式的“同体化”程度明显高于乾隆十三年(1748年)改铸的国宝,真正做到了贯通融合浑然一体,这也是清结合满文特性对明制玺宝规制创新发展的第四种特点。

乾隆六十年(1795年)至清末,其间所铸国宝满汉两种篆字笔画粗细渐趋一致。明清两代国宝均以玉箸篆入玺,且清代满汉合璧玺宝中的满篆部分在笔画空间、印文布排等方面极力与汉篆相适配,从而呈现出两种篆字同体化的趋势。然而,通过观察乾隆十三年(1748年)改铸的21方国宝不难发现,满汉两种篆体在同一方玺宝中存在笔画粗细不一致的现象,尤以六字玺为甚。此一时期,玺宝印文汉篆部分笔画粗细取决于印文数量:四字玺因字数较少而笔画略粗,六字玺则笔画略细,两种笔画粗细相对固定,极少根据印文文字笔画的多少做出相应调整;玺宝印文中的满篆亦基本遵循四字玺笔画较粗、六字玺笔画较细的原则,但因满篆的纵向书写样式较汉文方块字更占空间,在与汉篆平分印面面积的情况下,满篆笔画必然略细于汉篆,若想打造两种篆字笔画一致的印面,只有调整汉篆笔画粗细方能实现。然而,清代国宝满汉篆字笔画粗细呈现的差异反映出,此一时期,满篆是以迎合汉篆样式为原则入印的。时至乾隆统治后期,满汉篆体笔画粗细的差异得到修正。乾隆六十年(1795年)造“太上皇帝之宝”(图一,21)是一方印文布排为三列的六字玺,汉篆部分笔画较早期明显变细,与左侧满篆笔画粗细一致。再者,光绪年间造“珍妃之宝”(图一,22)满汉篆字笔画粗细亦相当。乾隆六十年(1795年)至清末,清代玺宝汉篆部分的笔画粗细不再取决于入印字数的多少,而是根据满篆笔画样式做出调整。这是因为满文音节的长短不一,较汉文更具可变性,只有以满篆笔画粗细为标准,改变早期以固定粗细笔画入玺及迎合汉篆的做法,才能使得同一方玺宝中满汉两种篆体达到笔画粗细上的一致。

乾隆六十年(1795年)至清末,所铸国宝满汉两种篆字笔画转折逐渐统一。改铸于乾隆十三年(1748年)的国宝,满汉两种篆体虽均采用寓圆于方的线条转折,但较之满篆,汉篆部分笔画转折更为圆润,两种文字样式在同一方玺宝中不甚协调。相比之下,铸于乾隆后期至清末的玺宝,满篆笔画转折由前期寓圆于方变为寓方于圆,与以圆转为主的汉篆适配度更高,而同治年间所铸“皇后之宝”(图一,23),满汉篆在笔画转折上皆为方转,此种通过自由切换文字转折处的方圆以突出满汉篆体同体化的做法,在清代改铸的国宝印文中还未出现。

由此可见,在清基于满文特色对明制创新发展的第二阶段,即乾隆六十年(1795年)至清末,清代玺宝规制已经矫正了乾隆十三年(1748年)至六十年(1795年)间所铸玺宝满汉篆体笔画粗细不一致及笔画转折不统一的问题,树立起满篆的主导地位,并试图在入印篆字样式层面找到打破满族拼音文字与汉族表意文字本质不同的切入点,营造同一印面上满汉篆体的和谐统一。

综上所述,后金—清代玺宝规制发展的第一阶段为皇太极天聪六年(1632年)至顺治元年(1644年),后金缔造者遵循“满文为体,汉篆为用”的原则,借鉴明制创建满文篆字,借鉴的内容集中在文字结体、笔画特征、印文与边框关系等基础、具象、局部层面;自乾隆十三年(1748年)至乾隆六十年(1795年),清代玺宝规制的发展进入第二阶段,即结合满文特点对明制的创新发展,清代玺宝在印文章法、篆体象征等方面展现出多种发展特点,逐渐形成了一套脱胎于明代又独具满洲特色的玺宝规制。同时,清代对明制的借鉴仍在继续并深化,满文篆字草创时期的弊病得以修正,但盲目借鉴也给清代玺宝带来了印文风格不统一的问题;清代玺宝规制发展的第三阶段为乾隆六十年(1795年)至清末,清代玺宝不再拘泥于早期对明制一笔一画的机械模仿,而是在充分理解汉文化的基础上创造出篆体风格一致、篆字样式和谐的满汉合璧印文,着眼于对印文整体性的把握,满汉篆在一方玺印中达到了极高的同体化。此三个阶段蕴含着清代对明制由承袭借鉴至发展创新、从局部模仿到宏观把控的过程,彰显出清统治者越来越高的主动性与自觉性、逐渐深化的审美性与文化性。在对汉文化理解程度提高及对汉文化认同加深的过程中,清代完成了对明朝玺宝形制、理念到审美的全方位承袭与创新。

四、结 语

任何一种文化形式的创建都并非凭空产生,而是在民族内部长期的生产生活中自发积淀而成,或是在异族交往的过程中传播习得。满洲共同体自形成以来,从臣属于明到成立地方政权,与明朝兵戎相见,满汉两个民族一直处于不断的交往交流中,必然产生文化的传播,满文篆字的创制就是吸收汉文化的结果。自皇太极天聪年间承袭明制草创满篆,到乾隆时期,清代玺宝规制对明制的创新发展,深刻地反映出满汉两个民族之间文化的融合。此种融合并非是处于文化强势地位的汉文化同化满文化,以消除满洲文化特性的过程,恰恰相反,满文化特性不但得以保留,还依靠吸收的汉文化养料逐步发展自身,满文篆字这种高雅的艺术形式才得以在乾隆年间,即非满族文化发展的“轴心期”创制完备,诚如费孝通先生所说,“不应忽视汉族也不断给其他民族输送新的血液”。此说虽是针对民族间的相互渗透和融合而言,但其中却蕴含着中华民族多元文化交融之深意。

注 释:

① 结体:书法术语,指文字书写的间架结构。

②⑨〔清〕陈澧:《摹印述》,《美术丛书》初集第一辑,浙江人民美术出版社2013年,下同,第129页;第132页。

③ “半包围形体结构”:具有上伸或下展笔画的满文字母,通过自身竖画的纵向拉伸包裹住其上部或下部的部分或全部音节,从而形成的半包围结构样式。

④ “双兼型”字尾概念引自黄锡惠:《满文小篆研究》(上),《满语研究》1998年第2期。

⑤ “间”:篆字被4条不画出的纵线均分为5等份,每份之间的距离称为“间”。该概念引自黄锡惠:《满文小篆研究》(上),《满语研究》1998年第2期。

⑥ 格助词:满文中,格是通过一定的语法形式表示名词在语言结构中同其他词的种种关系。本文论及的格助词i为属格格助词,用于表示事物的领属关系,可与其上名词连写,译为“……的”。

⑦ 如无特殊说明,本文所列举玺宝均藏于北京故宫博物院。

⑧ “十”字天然留白是将古玺中常用的界格隐去。“界格”是以直线将印面分界成数格以依次安置印文,从而增强印面秩序性,“十”字界格常用于四字印中。汉代以降,天然十字留红(白)逐渐取代界格入印的方式。

⑩ 〔元〕吾丘衍:《学古编·三十五举》,《美术丛书》(初集第7辑),第61页。