拉萨市城区雷电特征与防护技术

许永彬 格桑次仁 陈勇

摘要利用拉萨市历年人工地面观测资料、闪电定位仪等资料,采用ArkGIS等软件和层次分析法,研究拉萨市城区历史雷击及雷灾情况、爆炸危险场所分布,最终划分出拉萨市城区雷灾易发区,并提出相应的防御措施。结果表明,拉萨市城区年均雷暴日数为70.5 d,月雷暴日数主要在5—9月,11月—次年3月几乎无雷暴出现,月雷暴日分布呈单峰型;雷電活动存在明显的日变化,主要出现在14∶00—次日02∶00。拉萨市城区闪电分布较为均匀,负闪电占绝大多数。雷电灾害具有发生频次多、范围广、雷暴活动期长等特点。城中、城东、城南区域为雷电灾害易发区域;城北、城西/开发区雷灾易发等级中等,柳梧新区雷灾易发等级最低。

关键词拉萨市城区;雷电特征;雷灾易发区;防护技术

中图分类号S429文献标识码

A文章编号0517-6611(2017)10-0184-07

Lightning Characteristics and Protection Technology of Urban Area of Lhasa City

XU Yongbin, GESANG Ciren, CHEN Yong(Lightning Protection Center of Tibet Autonomous Region,Lhasa,Tibet 850000)

AbstractBased on the artificial ground observation data and lightning location data in Lhasa City,using AirGIS software and the analytic hierarchy process,lightning stroke, lightning disaster and distribution of explosion hazardous area in urban area of Lhasa City was studied,the disaster prone areas were divided, and put forward the corresponding prevention measures.The results showed that the average number of thunderstorm days in urban area of Lhasa City was 70.5 days, and the number of monthly thunderstorm days was mainly from May to September, and there was almost no thunderstorm from November to March of next year,and the monthly thunderstorm days showed a single peak type.Lightning activity had obvious diurnal variation, mainly in 14∶00 - the next day 02∶00.Lightning distribution of urban area of Lhasa City was more uniform,negative lightning accounted for the majority.Lightning disaster had many characteristics, such as frequency more, wide range and long period of thunderstorm activity.Urban, east and south of the region were lightning disaster prone areas.North and west (development zone)of the city were disaster prone middle grade, Liuwu new district was lightning disaster prone to the lowest level.

Key wordsUrban area of Lhasa City;Lightning characteristics;Lightning disaster prone areas;Protection technology

雷电灾害是联合国“国际减灾十年”公布的最严重的10种自然灾害之一。拉萨市城区是雷暴高发地区,随着经济社会的快速发展,高层建筑、现代化电子设备和人员、财产密集场所的大量增多,以及农牧民野外放牧、采挖中药材等活动的剧增,雷击事件和雷电灾害损失的严重程度呈上升趋势,并呈多样性方式发展[1]。防雷减灾已成为关系到现代城市化建设、信息化发展和新农村建设防灾减灾的重大课题[2-5]。笔者利用拉萨市历年人工地面观测资料、闪电定位仪等资料,采用AirGIS等软件和层次分析法,研究拉萨市城区历史雷击及雷灾情况、爆炸危险场所分布,最终划分出拉萨市城区雷灾易发区[6],为市民日常活动提供防雷参考,也为城市规划、新建重点工程、建设项目的合理选址、选材提供科学依据。

1资料与方法

1.1研究区概况拉萨是我国西藏自治区的首府,西藏的政治、经济、文化和宗教中心,也是藏传佛教圣地。拉萨位于西藏高原的中部、喜马拉雅山脉北侧,地处雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原,处于青藏高原温带半干旱季风气候区,年日照时数达3 000 h,在全国各城市中名列前茅,故有“日光城”之美称。拉萨海拔高达3 650 m,因而空气稀薄,气温低,日夜温差大。极端最高气温不超过30 ℃,极端最低气温则在-16 ℃以下。冬春干燥,多大风,年无霜期仅 100~120 d;年降水量200~510 mm,集中在6—9月份,多夜雨,拉萨的年夜雨率达85%。

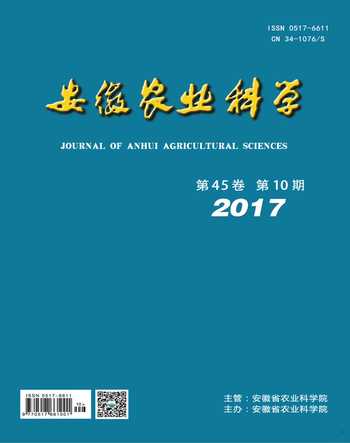

该研究区域为拉萨市城区,根据城市主干道分布、城市区域发展水平、地理环境将拉萨市城区分为城北区、城西/开发区、城南区、柳梧新区、城中老城区、城东区6个区域(图1)。

1.2资料来源西藏全区雷暴日资料,采用西藏区内38个气象观测站点1981—2010年地面观测资料。拉萨市雷暴日资料,采用拉萨市城区地面观測点1955—2013年地面观测资料。拉萨闪电定位仪资料,采用2010—2015年全区18个闪电定位仪监测资料。土壤电阻率,采用2015年拉萨市城区107个测点冬/夏季实时检测数据。雷灾数据,采用西藏自治区防雷中心提供的西藏全区2001—2015年雷电灾害数据。

1.3分析方法采用气象基础数据统计、ArcGIS地图区划分布得出拉萨市城区雷电及雷灾特征分布,绘制百余个拉萨市城区土壤电阻率测试数据等值分布图,再使用层次分析法得出拉萨市城区各区域雷灾区划,提出雷电防护对策。

2拉萨市城区雷暴天气特征

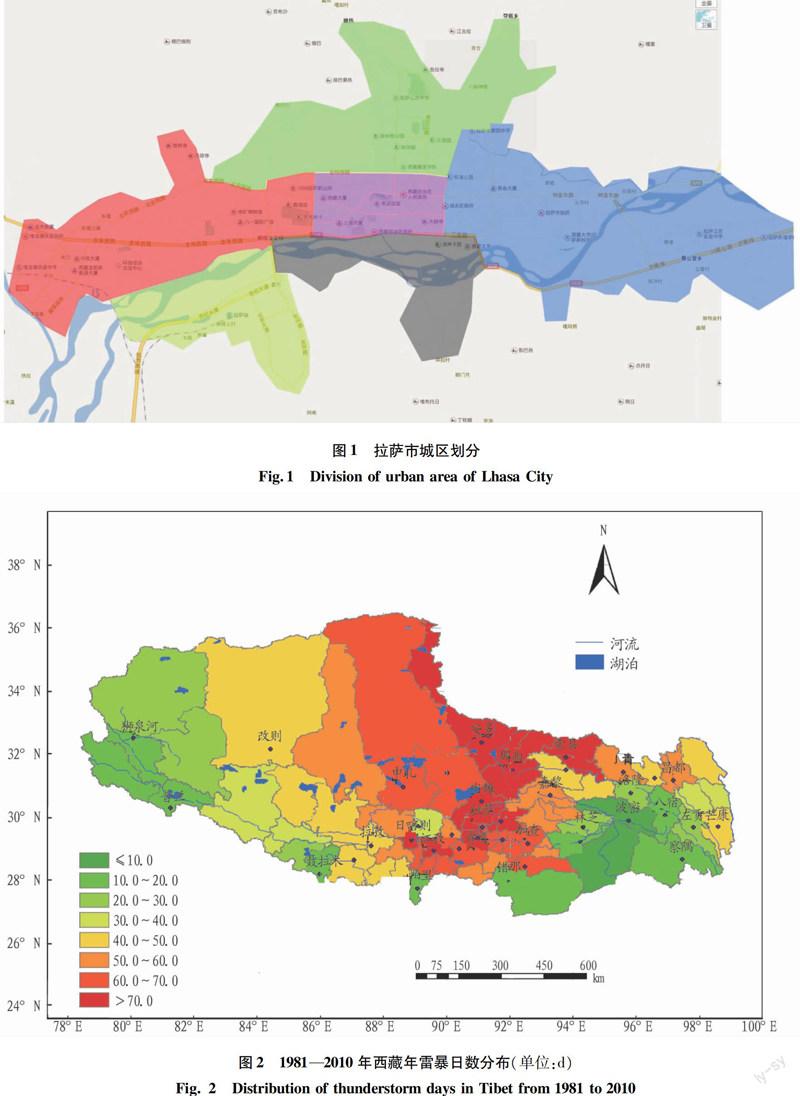

西藏各地年雷暴日数为9~78 d,雷暴日数分布不均,跨度大,呈中部多、东西部少的分布规律(图2)。全区平均雷暴日数为45.0 d,90°~92.5°E正是多雷暴区,年雷暴日数在70.0 d以上;东部和西部地区在20 d以下。

拉萨市3—10月份气候温暖而湿润,是最适宜的旅游季节,同时也是雷电高发时段,雷灾大多数集中在傍晚到第2天凌晨。拉萨市城区属于多雷暴区,比我国同纬度的平原地区的雷暴日数多。

2.1雷暴日数年变化

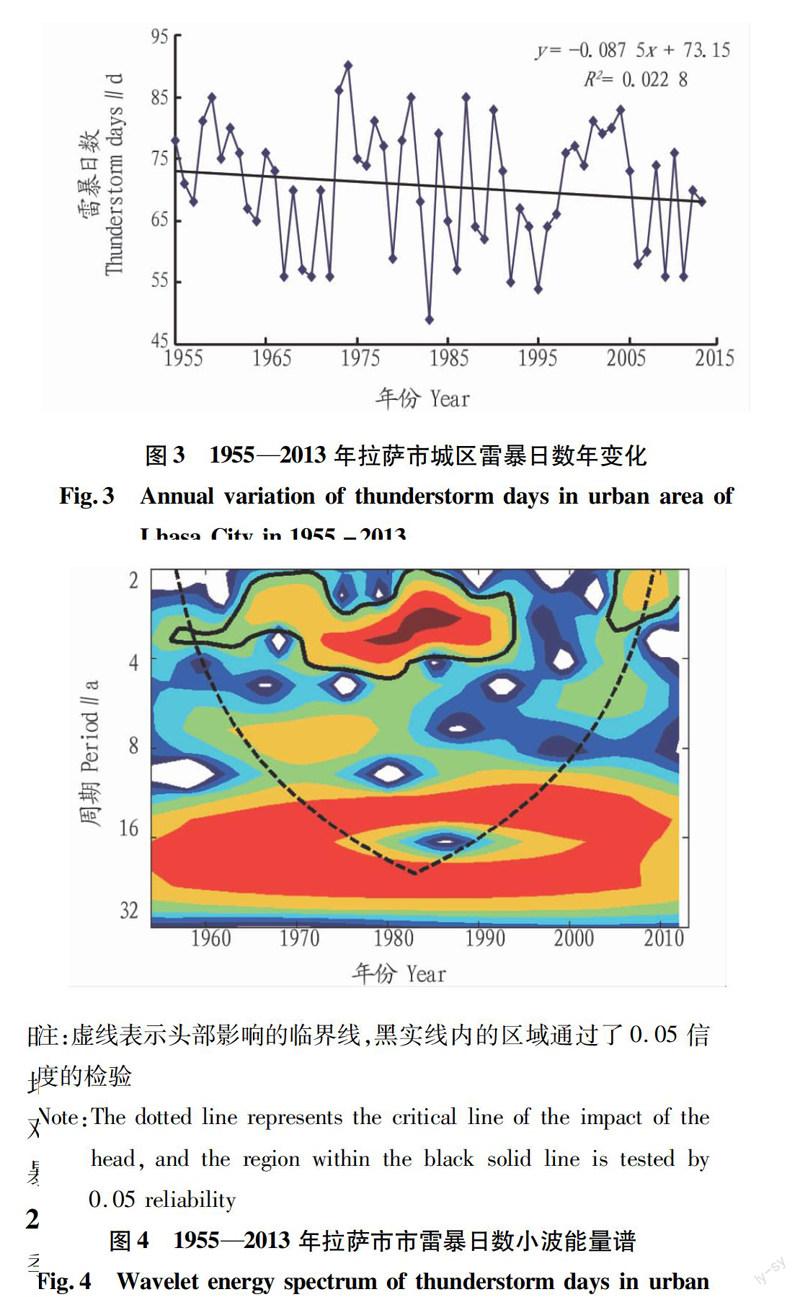

从图3可看出,1955—2013年拉萨市城区年均雷暴日数为70.5 d,1981—2010年为69.6 d,近59年雷暴日数的气候倾向率为-0.88 d/10 a,未通过0.01显著性检验,说明拉萨市城区雷暴日数变化趋势不明显。

2.2雷暴日数月变化

拉萨市城区雷暴日具有明显的季节变化特征,1981—2010年拉萨市城区冬季雷暴历年均值为0,春季和秋季分别为10.7和11.8 d,夏季雷暴日数最多,为47.0 d。拉萨市城区月雷暴日数主要在5—9月,占全年雷暴日数的95%;而11月—次年3月几乎无雷暴出现。月雷暴日分布呈单峰型,4月份全区雷暴日数开始明显增多,在7月份达到峰值,随后月雷暴日数明显下降。拉萨市全年太阳辐射强,有利于对流的发展,但在作为发生雷暴条件之一的水汽方面,拉萨与同纬度的低海拔地区相比,明显较差。夏季,在副热带高压、南亚高压和孟加拉湾等系统的相互影响下,海面上的水汽输送到青藏高原;但在冬季,影响拉萨的主要系统是北部的冷空气,无暖湿气流的来源,造成了拉萨市城区冬季无雷暴发生。

总体来说,3—4月是雷电匮乏期向雷电多发期的过渡

期,也是冬季风向夏季风转换期,雷电活动逐步加强。这类对流天气的产生背景多与冷空气活动有关;5—9月是拉萨雷电活动最强盛的时期。10月,夏季风逐渐向冬季风转换,雷电开始由多发期向匮乏期过渡,此期间雷电发生的频次极少。主要原因是拉萨市受大陆高压控制,天气晴朗、气候干燥,11月—次年3月几乎无雷暴日出现。

2.3雷电频次日变化

通过雷电监测网观测数据分析,拉萨市城区雷电活动均存在明显的日变化。拉萨城区雷暴主要出现在14∶00—次日02∶00,占总数的94%;03∶00—13∶00仅占6%;13∶00—19∶00,随时间增加,雷暴次数增加,到19∶00到达峰值,雷电的强盛期均出现在下午,然后再下降。这个规律符合拉萨市城区日辐射的变化规律,拉萨市城区日落时间在19∶00后,13∶00—19∶00,上午随着太阳高度角升高,地面受阳光照射,气温迅速上升,低层潮湿空气受热产生热对流,其不断加强和发展大气不稳定能量也在逐步增加,雷暴发生的可能性也在增加。

2.4雷电频次季节变化

拉萨市城区雷电频次有着明显的季节变化规律。雷电的多发期在5—9月,此期间正是汛期,雷电频次占全年雷电频次的88.1%;其中6月为雷电频次最多月,雷电月平均发生5 722次,占全年总频次的29.6%。负闪的季节分布与总闪十分相似。正闪频次也主要分布5—9月;正闪频次最多月为5月,平均为152次,占全年的22.4%,预示雷电转为多发期。

2.5雷暴日数周期分析

小波分析表明(图4),在通过显著性检验的时间段内,拉萨市城区雷暴日数仅存在2~4年的周期,其中20世纪70—90年代初期周期较为显著,90年代中期至目前周期不太明显。

2.6历年雷电统计根据拉萨市城区雷电监测网记录,2010—2015年城区年平均雷电总频次为18 060条,其中负闪占90.56%,正闪占9.44%;负闪强度年平均值为-28.45 kA,正闪强度年平均值为29.30 kA,监测到最大负闪强度发生于7月,最大正闪强度发生于6月。

2010—2015年拉萨市城区闪电分布较为均匀,在堆龙德庆县南部、达孜县南部、墨竹工卡县南部分布稍多(图5)。由闪电定位网数据(图5)可见,负闪电占绝大多数,这主要是因为对流云中负电荷主要位于云体的下部,正电荷主要位于云体的上部,因此云的主体部分和地面之间的放电绝大多为负闪电。

安徽农业科学2017年

2.7雷暴方位特征

从图6可以看出,拉萨市城区起始雷暴最多的方位来自于东南(SE)方,年均23.5次。可见,拉萨市城区雷暴起始的主导方位是SE方,次要方位是南(S)方和西南(SW)方;发生雷暴最少的方位是东北(NE)方,年均仅10.5次。需要说明的是,在图6中未显示发生在天顶的雷暴,这是因为这一方位的雷暴较少,且发生在这一方位的雷暴对雷击风险评估和防雷工程设计不具备决定的指导意义,所以发生在该方位的雷暴予以省略。拉萨市城区雷暴终止最多的方位依然是SE方,平均1年中有24.5次雷暴发生在该方位,其次要方位是S和东(E)方;雷暴终止方位最少的是西(W)方,平均1年中有8.7次。

从历年拉萨市城区闪电等值分布(图7)可知,城南区、城中老城区、城东区属于相对雷电高发区,城北、城西/开发区、柳梧新区监测到雷电数据相对较少。

2.8不同保证率下的雷暴初、终日及雷暴持续期

经统计,拉萨市城区雷暴多年平均初日为4月25日,80%的保证率出现在4月26日;最早雷暴初日是3月9日(1968年),最晚雷暴初日是5月24日(1970年),兩者相差76 d。拉萨市城区雷暴多年平均终日为10月4日,80%的保证率出现在10月19日;最早雷暴终日是9月16日(1962年),最晚雷暴终日是10月31日(2001年),两者相差45 d。

3拉萨市城区土壤电阻率分布特征

拉萨市城区多为河谷地带,土壤为普通潮土,植被以低地草垫为主。城区面积近70 km2,根据拉萨四季变化的特征和土壤电阻率变化特点,技术人员对6个区域107个测点进行采集、分析,得出拉萨市城区土壤电阻率分布特征。夏季平均土壤电阻率为1 014.5 Ω·m,冬季平均土壤电阻率为1 234.3 Ω·m。城东区域及城南区域土壤电阻率较低,城西区域土壤电阻率偏高,柳梧新区、城中老城区及城北区域土壤电阻率最高;其中城北区域拉鲁湿地土壤电阻率较低,城北夺底路至山脚下由于土壤较为干燥,土壤电阻率极高。

将采集到的数据用ArcGIS绘图后,得到图8。从图8可看出,拉萨城东教育城片区土壤电阻率较低,东西走线的拉萨河畔土壤电阻率较低。

4雷电灾害分析

据统计,2001—2015年拉萨市城区雷电灾害多达292起。灾害的影响范围涉及各行各业,灾害的承载体也是多种多样。因此,分析雷灾因素并对雷灾规律进行分类、总结[7],采取应对措施,尽可能减少雷电灾害带来的损失,变得十分重要。

4.1拉萨市雷灾分布与特征

根据2001—2015年拉萨市雷电灾害汇编数据的统计,因雷电灾害直接造成人员伤亡近30人,直接经济损失近千万元。拉萨市雷电灾害具有发生频次多、范围广、雷暴活动期长等特点,雷击造成郊区和空旷地区人员伤亡、城市经济损失大,造成电力、信息系统瘫痪等情况较多。

由于拉萨市雷电灾害调查制度还不够健全,特别是2001年以前雷电灾害调查统计上报的工作刚起步,有相当部分的雷电灾害事故没有及时收集;2001年以来,逐步加强了雷电灾害事故的调查与统计上报工作,但还不能完全代表拉萨的实际雷电灾情尤其经济损失情况,现用调查得到的数据加以统计分析。近15年共统计到灾情292起,其中死亡18人,伤10人,牲畜死亡287起,直接经济损失

3 800 440元。农村雷灾占搜集到的雷电灾情总数的51.80%;牧区灾情较少,占11.70%;城

区雷灾占36.50%。

统计表明,拉萨市雷电灾害形式主要是直接雷击和雷电感应等间接雷击,其中直接雷击占65.4%,感应雷击占32.5%,其他雷击造成的事故仅占2.1%。由于拉萨市农牧区占较大的比例,野外作业发生雷灾通常为致命的直击雷,而拉萨市有大量的微电子设备,且现代建筑通常有防雷设施,一般为感应雷灾。2001—2015年全市雷电灾害事故统计结果显示,雷电发生年变化规律与所造成灾害相一致,5—8月是雷雨多发时期,也是雷电灾害高发时期,其中2001—2008年辖区区内统计到较多的雷电灾情,2009年后统计到的灾情较少。

拉萨气候干燥,雷暴天气较多,随着拉萨市经济的快速发展,各种先进的电子电气设施大量投入使用,而人们的防雷意识相对薄弱,雷电防护措施不到位,雷雨季节因雷电造成人员伤亡、设备损坏和网络瘫痪的事故时有发生。郊区雷击时常造成人员伤亡事故,应引起特别关注,郊区市民和打工者对防雷科学知识了解不足,防雷意识薄弱,对本地的雷电活动认识不足;住宅没有普及安装防雷装置,空旷地带没有专设防雷设施,雷暴到来时缺少临时躲避场所,所以往往在大树下、简易的棚架下,或在旷野中、田间地头里被雷电击中造成伤亡。

4.2拉萨市城区雷灾分布与特征

统计2001—2015年拉萨市城区雷灾事故总数(图10)发现,城中老城区发生的雷灾总数29次,排在第1位,其他依次是城南28次、城东17次、城西/开发区11次、城北7次、柳梧新区4次。雷灾事故相对发生较多的地区为拉萨中部老城区及东部、南部,雷灾事故相对发生较少的地区为拉萨柳梧新区与城北片区。雷灾事故发生频次还与拉萨不同地区的电子信息化程度和人口活动密度有关。

从雷电灾害的总量统计分析,城中老城区、城南、城东雷灾次数最多,占总数的77.1%,受灾主要是通信和计算机系统及电子、电器设备的损坏,城中老城区及城南区居住着大

量的居民,普遍防雷设施较为落后或无防直击雷设施;城南及城东区土壤电阻率较低,且东南方向为拉萨雷电

的起始方向,其受雷击的风险相对更大。

5拉萨市城区重要场所雷电防护现状

5.1易燃易爆场所分布状况

座加油加汽站油库和3座大型油库,位于堆龙德庆县的725油库、中石化接卸库及中石油接卸库3座库储油量近10万m3,是西藏境内的最大油库。在市区内柳梧桥东北侧及海关路口共8座加油加气站同样较为集中,这些场所一旦发生雷击意外事故,对全市的人居安全和城市环境都会造成极大的影响,甚至危害社会稳定。防范加油加气站危险化学品场所遭受雷击后的蔓延性火灾风险,定期对危化品场所进行防雷检测,确保危化场所电气贯通,避免或减少雷击引发火灾或爆炸风险。由于易燃易爆场在6个区域分布较为分散,因此,必须整体运用先进的防雷技术手段,提高库区的雷电安全防范级别,在提高防雷装置防雷能力的基础上,落实岗位责任制,指定专人负责防雷安全工作,同时,建立雷电灾害应急机制,定期举行防雷演习,万一发生雷击事故,及时进行处置,减轻灾害造成的损失。

分析2015年拉萨市城区48家易燃易爆场所2次防雷常规检测结果可知,检测合格率为77%。而不合格的原因主要集中在防直击雷装置老化、设备未接地、未安装避雷器、接地电阻值超标等。须加强督促整改力度,提高监测合格率。

5.2雷电灾害易发区

为进一步加强雷电灾害风险管理,在分析拉萨市城区雷电灾害分布与强度特征的基础上,结合拉萨市城区的危化场所、重点场所的分布情况,考虑地形、土壤电阻率、历史受灾情况、闪电监测分布(表1)等因素,采用层次分析法得到拉萨市城区雷电灾害区域划分,随着下一步雷灾发生情况的普查与风险评估、雷灾上报制度的完善和雷电监测数据的积累,将实现更详细的风险区划和动态管理。

按照地理位置,将拉萨市城区划分为6个区域,对城区雷电灾害易发区的划分主要分析2个因素:一是雷电频次方

位即雷电分布区域;二是历史雷灾数量。根据对拉萨市城区雷暴路径的分析,城区东南方、南方为雷电主导区域,覆盖了城南区、城中区、城东区,因此,这3个区域为雷电高发区。再从历史雷灾数量来看,城东区17起、城南区28起、城中区29起,3个区域雷电灾害数量占拉萨市城区雷电灾害总数量的77.08%。另外,拉萨市城区雷灾敏感行业如加油站、加气站等易燃易爆场所,酒店、大型商场等人员密集场所,布达拉宫、大昭寺等易遭雷电袭击的古建筑物场所都较为集中地布设在城中、城东、城南区域。综上所述,城中、城东、城南区域为雷电灾害易发区域。同理分析得出,城北、城西/开发区雷灾易发等级中等,柳梧新区雷灾易发等级最低(图12)。

6防雷措施

6.1加强雷电灾害调查收集和科普宣传工作

防雷科普宣传工作有待加強,公众防雷安全意识相对薄弱,雷电防护知识贫乏,需有针对性地对市民和雷电防护重点单位管理人员开展雷电发生特点、雷电防护技术、雷电防护措施等方面的科普培训,同时,通过电视天气预报制作防雷专题节目,利用报纸和刊物,广泛宣传雷电灾害防御知识,增强社会整体防雷意识,避免和减少雷击灾害的发生。定期对各单位的安全管理责任人进行防雷安全知识的培训,建立防雷安全管理制度,提高雷电防御管理水平。

6.2城市规划时应将防雷征纳入论证范畴

一是对本行政区域内的大型建设工程、重点工程、爆炸危险环境等建设项目,在规划和建设前,应根据当地天气气候特点、土壤电阻率分布、雷击密度、历史雷暴路径、历史雷灾和地理地质环境条件及城区雷灾易发区等进行雷击风险评估,科学评价雷击风险程度,采取有效且经济合理的雷电防护措施,规避雷击风险,减少或避免雷电带来的损失,以确保公共安全。二是对建筑物防雷工程必须整体考虑内外防雷措施,与主体工程同时设计,同时施工,同时验收,同时投入使用,并重点考虑其规范性和可行性。

6.3加强对雷电灾害形成机理的研究和预警服务技术的应用

气象部门大力引进与开发雷电预报、预警新技术,完善雷电天气预报和雷电灾害预警业务,逐步探索雷电精细化预报预警技术,在雷电预警信号发布的基础上,加强雷电预警预报服务,实现雷电临近监测预警产品及时发布,更好地为广大社会公众提供优质的服务产品。

6.4加强重点场所防雷装置建设与预警服务

对强雷电密度区及拉萨市城区雷灾易发区域,要特别加强雷电监测和评估。对特殊地段和危化场所、易燃易爆场所、公共活动场所、人流密集地区等重要区域和行业进行雷电预警系统建设,为雷电灾害敏感行业与人群提供针对性的雷电服务。

6.5加大危险品仓储行业的雷电防御,保护人居环境,保障国家安全和社会稳定

从拉萨市的危险品场所现状分布来看,柳梧桥北测及海关周围加油加气站较为集中,个别加油站与学校仅于一墙之隔。应加大对易燃易爆场所的防雷安全检查、检测、宣传和选址工作,将防雷安全隐患降到最低。

参考文献

[1]

罗骕翾,许永彬.西藏自治区雷暴时空分布特征[J].安徽农业科学,2015,43(23):173-176,240.