关于青铜觯的定名和器用问题

曹斌

觯得名于《博古图》,自北宋以来学界一直沿用。觯的器用,学界也基本依据文献将其归为饮酒器,容庚更是直接划归饮酒器门之下。所以青铜觯的定名和器用问题,学界一直讨论较少。早年我们曾专门对这两个问题进行过论述,特别指出出现在椭方粗体觯上的“孰”不能作为铜觯的共用名称,另外铜觯除了墓葬中常见的酒器组合外,还有粗体觯与斗相配(加徊於觯)舀而饮用甜酒(醴)的礼制用法(建柶之礼)。近年,随着新材料的不断出现,如澳门崇源国际拍卖会出现1件自名为“饮罐”的铜觯,叶家山M27发现斗置于粗体铜觯内的现象,有学者重新关注这一问题但鲜有提及前人成果者。因此,我们在陈述旧文的同时,也想结合新的材料,再对这一问题做些讨论,以明达于学界。

一、青铜觯的定名问题

由于青铜觯无自名,学界对其定名讨论较少。本文首先通过对文献和金文中共名、自名现象的梳理,讨论铜觯的定名问题。

1、文献中的青铜“觯”

“觯”早在先秦时期的文献中就有记载。《仪礼·乡饮酒礼》曰:主人“实觯酬宾”。《礼记·礼器》:“尊者举觯,卑者举角。”《韩诗》说:“一升日爵,二升日觚,三升日觯,四升日角,五升日散。”东汉时期,许慎在《说文解字》曰:“觯,乡饮酒角也。”可见,从东周至东汉时期,古人都将觯视为一种饮酒器。但是我们也注意到,“觯”在文献中出现时已是战国,此时觯已经消失很久,战国文献中的觯是否就是我们现在所认同的器形?例如有学者注意到了《仪礼》古、今文本中爵、觚、觯互有异文的现象,并举出多例。如武威《仪礼·特牲》:“尸左执爵,右取菹,襦醢,祭于豆间。”陈梦家《校记》云:“爵,今本作觯。”王关仕云:“觯、爵义无别。”《礼记·檀弓》:“杜蒉洗而扬觯,公谓侍者日:如我死,则必无废斯爵也。”且今甲本前言洗觯,后言卒爵者多,《士冠》:“实勺觯。”郑注:“爵三升日觯。”则爵为总名。《有司》:“兄弟之后生者举觯于其长。”注:“古文觯皆为爵,延熹诏中校书定作觯。”且亦见有《仪礼》经文中觚觯、觚爵或觯觚互文的例子,如《仪礼·燕礼》主人献宾:“主人北面盥,坐取觚洗。……主人坐奠觚於篚。”郑注:“古文觚,皆为觯。”又《仪礼·燕礼》宾酢主人:“主人降,宾洗,南坐奠觚。”郑注:“今文从此以下,觚皆为爵。”《仪礼·燕礼》宾媵觯于公:“宾降洗,升媵觚于公。”郑注:“此当言媵觯,酬之礼,皆用觯,言觚者,字之误也。古者字或作角旁氏,由此误尔。”《句读》:“陆氏觚依注音觯。”《仪礼·大射》主人献士及旅食:“士长升拜受觯。”郑注:“今文觯乍觚。”又《仪礼·大射》宾举爵为士旅酬:“宾降洗,升媵觯于公。”郑注:“今文觯为觚。”又“宾降洗象觚。”郑注:“此觚当为觯。”《句读》云:“凡旅酬皆用觯,故知觚当为觯。”所以到了北宋时期,金石学家也无法辨别何种为觯。吕大临《考古图》中并无觯属,将持戈父癸觯、父乙觯、木父已觯、父己足迹觯称之为卣。首先将觯这种商周时期的酒器与器物对应起来,是在王黼等所著的《博古图》。他们大致依据容量,将一类侈口、束颈、鼓腹、带圈足的器物,如:立戈父辛觯、立戈觯、山觯、父贝觯、饕餮觯5件器物称之为觯,以别于其他器物,但仍不能将蛙觯、辣觯等从尊中辨识出来。王黼在对觯定名时具体依据为何今已难弄清。清人的著录书籍,基本延续了对“觯”的称谓,“西清四鉴”共著录铜觯了9件,但也常常将觯与卣、尊、觚等混淆。乃至今日,对于个别器物仍有较大争议。要搞清楚何种为觯,我们首先来看被王黼称为“觯”的器物的自名情况。

2、青铜觯的共名和自名

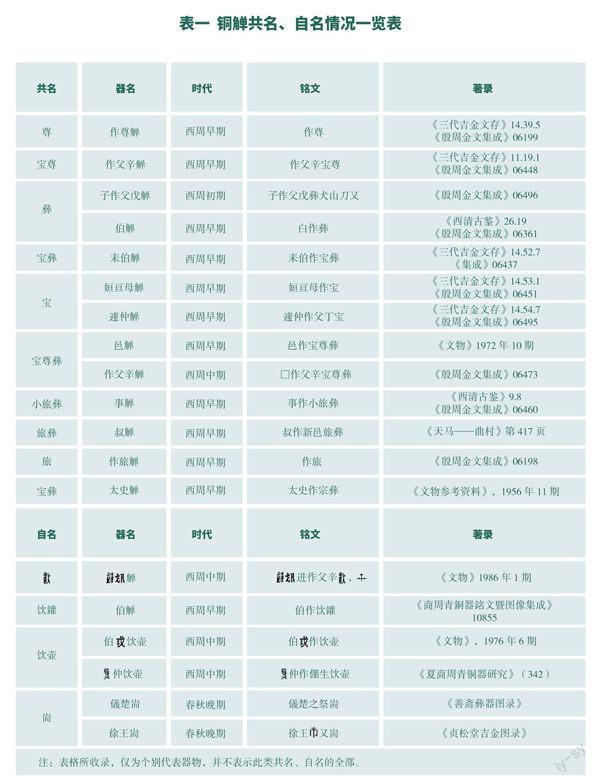

自名原则是青铜器定名的第一标准,即根据器铭中的自称来定名,如鼎、觑、鬲、豆等器类都是依此命名。要解决铜觯的定名问题,自然首先要从自名现象出发。但寻遍各个器类的自名铭文,都未找到“觯”字。而就在王黼所定的“觯”中,多见的也是“共名”现象(表一)。通过简单的收集,我们注意到除了铜器中常见的“尊”、“彝”共名外,还有“宝尊”、“宝彝”、“宝”、“宝尊彝”、“旅彝”、“旅”、“宗彝”,而后三者中,“旅彝”、“旅”可能与行军、征战有关,“宗彝”与宗庙等祭祀有关,可以说共名涉及的范围相当广。至于为何共名现象多见于西周的金文,主要与商代晚期铜觯上铭文以日名、族徽为主有关。。而在共名之外,我们注意到也有个别疑似自名的情况存在。1981年冬长安斗门镇花园村M17出土一件椭方体铜器自名为“融”,2006年澳门崇源国际拍卖会亦出现1件椭方体器自名为“饮罐”,光绪十四年江西高安县发现的3件铜器自名为“斋”。前两者时代为西周早期偏晚到西周早、中期之际,后者时代为春秋晚期。但三者的字、形、义差别较大,所以自名也无统一标准。

3、青铜觯的定名

文献和自名、共名现象的梳理,可以帮助我们重新考虑铜觯的定名问题。长安斗门镇花园村M17在发掘之初,李学勤先生就认为椭方体铜器上的“融”字似从、欠会意、羊声,故读其为觯。。而黄盛璋先生认为“里”为方壶专名。。但此时方壶并未兴起,称之为壶似有不妥。从该器器形看,此是我们现在惯称的椭方体觯,李先生的说法更为妥当。但“鼓”字并未出现在常见的椭圆体及圆体觯上,而出现在数量较少的椭方体觯上,且“鼓”字单独出现的仅此一例,显然不能作为这一类器的通称。但是其是否是椭方体觯的专称?通过收集我们注意到,这类椭方体铜器已有一定数量,花园村出土的这件为椭方形粗体,时代在西周中期偏早或略早,在此之前以及之后都有一定数量该类器的出土,就在此器出现后,同为椭方形粗体的西周中期的美国弗利尔美术馆藏光觯、英国博物院藏作宝尊彝觯也都未采用“融”的称法,因此其是否为该类器的专称也很难确定。此外,2006年澳门崇源国际拍卖会出现1件自名为“饮罐”的椭方体觯。由于此种自名也只有1件,而时代、形制都与前者接近而略早,基于同样理由我们认为其不能替代觯的名称。此外,与以上两器形制接近的还有3件自名为“饮壶”的铜器,我们也曾专文讨论其都应是椭方粗体铜觯。,因此在此类椭方粗体铜觯自名都如此不统一的情形下,其更不能作为铜觯共同的名称来理解。至于江西高安县的3件斋,王国维先生在一文认为觯胆卮五字同声,亦当为同物。但是无论从器形上,还是时代上看,“觯”、“卮”都不是同一类器物,流行的时代也有差异。而3件斋的时代,是觯早已消失的春秋晚期,结合徐王铜器群的情况看,其只是一种对西周铜器的复古,最多只能算铜觯的孑遗,并不具有共通性。而且在此之前的商周时期,和斋形制一致的细体觯,特别是西周中期的细体觯也均不见这样的自名,同时此时还依然流行“宝尊彝”(《集成》06473)这样的共名,因此也不能说“斋”一定就是“觯”。假如我们再回到文献,从容量上分析,“一升日爵,二升日觚,三升日觯,四升日角,五升日散”的记载基本与觯相符。礼书讲的都是周礼,西周时期觚变的细长,腰部相当细,容量自然有限,而粗体觯在此时更加矮胖,容量自不必说,就是细体觯也不断细高,容量有所增加,所以容量大于觚或与事实基本相符。但是,文献也有混淆的地方,如上文提到的异文和互文的现象,一方面可能与细体觯与觚形制、用途接近有关,另一方面与战国距西周时代已久远,礼学家在“复周礼”的过程中难免有所错误以及理想化有关。这在“尊者舉觯,卑者举角”的记载中也有所体现。我们知道,角的数量并不是非常多,一般都出在等级相对较高的墓中。在它与觯并存的时代里,看不出“觯”比“角”地位高的例子,反而是“角”的地位绝大多数情况下高于“爵”,自然也不低于常与“爵”组合的铜觯,所以个别混淆的情况也可以理解。但总体而言,先秦文献中记载觯为饮酒器与事实完全一致,且容积也基本相符。那么宋人将这种侈口、束颈、鼓腹、带圈足的饮酒器定名为“觯”基本还是与先秦文献记载相吻合的。诚如王国维先生所言“知宋人古器之学,其说虽疏,其识则不可及也。”在新的材料未出现之前,为避免不必要的混乱,我们还是沿用宋人的称法。

二、青铜觯的器用问题

在讨论青铜觯的定名问题之后,我们主要将礼书记载与考古发现相结合,重新探讨铜觯的用途和器用制度。

1、青铜觯的用途

关于青铜觯的用途,文献中有大量记载。《仪礼·乡饮酒礼》云:“主人实觯酬宾。”郑玄注:“酬,劝酒也。酬之言,忠信为周。”贾公彦疏:“此解主人将酬宾,先自饮之意……示忠信之道,故先自饮。”《仪礼·乡射礼》曰:“胜者之弟子,洗觯升酌,南面坐,奠于矍上。”郑樵在《通志·器服略第一·尊彝爵觯之制》中更是明确记载:“爵与觯皆饮器,觯大而爵小……觯与爵同为饮器……”可见,在先秦礼书及宋人记载中,觯均为饮酒器,主要用于饮酒。《礼记·礼器》日:“宗庙之祭,贵者献于爵,贱者献于散。尊者举觯,卑者举角。”《仪礼·特性馈食礼》曰:“实二爵、二觚、四觯、一角、一散。”可知,觯又为一种地位较高的礼器,用于祭祀或礼仪性场合。

在近代研究青铜器的学者中,青铜觯也都被定为饮酒器。容庚先生在《殷周礼乐器考略》中,首先将觯归为酒器。其后又在《殷周青铜器通论》中,将觯归入“酒器部”的“饮酒器门”,朱凤瀚先生亦明确指出觯为饮酒器。我们也支持这样的看法,因为无论从青铜觯的体量、形制,亦或组合等方面都能得出这样的结论。从体量方面看,粗体觯高度一般均在15厘米以下(个别高至17厘米),口径在14厘米以内;细体觯高度一般在20厘米以下,口径在12厘米以内,体量为酒器中最小者之一。从形制上看,铜觯基本都是口部外侈,口沿部分圆润利于饮用,这与带流器完全属于两类不同器形。从容量上看,铜觯容积太小,所盛之酒仅供饮用,作为盛酒器的可能较小。如平顶山应国墓地出土的6件铜觯中,容量最大的粗体觯仅400毫升(M85:4),且该觯的时代已经进入西周中期,是铜觯最粗矮、容量最大的时期,也是粗体觯的最后形态。而该墓地容量最小者仅55毫升,其它的也都在200、300多毫升,这与一般的盛酒器相比容量差距明显(图一);从功能看,觯为圈足器而非三足器,亦无法、也不可能用于温酒;从组合上看,商代晚期酒器基本组合多为觚、爵、觯,西周早期过渡为爵、觯的组合,觯取代的是另一种饮酒器觚;从发展流变看,粗体觯器形较矮胖,最早一件见于妇好墓(M5:783),带盖且制作精美,满足了殷人大量饮酒的需要。自西周早期始,粗体觯有减少的趋势,而细体觯大量流行,一般无盖,装饰也不似殷墟时期繁缛。这有时代的因素,但也可能与觯由贵重的饮酒器转化为取代觚的基本饮酒器有关。最后,近年考古材料又进一步支持了以上结论。2008年发掘的山西翼城大河口M1出土的最大1件铜卣(M1:276),内置青铜酒器一套7件,分别为5件细体觯、1件单耳罐和1件斗。卣为盛酒器学界并无其它意见,斗置于卣内已有多例考古发现。5件细体觯置于盛酒器之中(图二),很容易理解为饮酒器和盛酒器配套放置的情形,而这样的放置方式在现今的生活中亦很常见,都说明体量大者为盛酒器,小者为饮酒器。因此,青铜觯为青铜礼器中的饮酒器无疑。但是,觯在商周时期主要是作为礼器用于祭祀等场合。尽管目前所出带盖觯,基本上器为母口,盖为子口,其口沿较薄且外侈,利于饮酒,但我们依然发现有像守妇觯这种器为短子口的个别器形,其口沿对直接饮酒可能略有影响。这种觯数量很少,似乎反映了青铜器礼器化高度发展的商周时期,铜觯主要是作为礼器,应用于祭祀等场合的功用。因此,觯作为礼器的性质是第一位的,实用器仅是少数,这与其他铜器的情况一致。

2、青铜觯的器用制度

在青铜觯的器用制度中,有粗体觯和斗相配(加柶於觯)舀而饮用甜酒(醴)的方式长期为学界所忽视。对于这种用法,我们在2006年就据宝鸡竹园沟M4麦伯觯内置斗的现象明确指出,而近年考古材料也进一步支持这样的提法。

《仪礼·土冠礼》记:“冠者即筵坐,左执觯,右祭脯醢,以柶祭醴三。兴,筵末坐。啐醴,建柶。兴……”。唐人杜佑在《通典》卷一百二十九又云:“盥手洗觯酌醴加柶於觯。”其实指的都是觯盛醴酒与柶搭配的建柶之礼。多年来,研究青铜器的学者受l件商代晚期铜尊族徽铭文的影响,以为其是指铜觚与柶相配的建柶之形。其实这件族徽铭文(图三-1)的载体为铜尊,而晚商至西周早期偏早阶段的铜尊形制多为此类觚形尊,其描述的更可能是墓葬中常见的盛酒器与铜斗共出的情形,而与东周礼书记载的“建柶”无关。至于近年有学者引用战国铜器上的宴射、宴饮图像进行补正,从而认为建柶之礼指的是细体觯与勺、匕等相配的形式的看法亦不能成立。首先,战国距离铜觚、觯等的消失时代已久,其在宴饮、宴射中使用流行于晚商、西周前期铜礼器的可能性几乎没有;其次,这些图像中饮者所举器形不一,看不出似觚、也看不出似觯,甚至是否为铜器都很难确定(图三一2、图三-3)。再次,将战国铜器纹饰中的器形指为细体觯并无考古证据佐证,细体觯与斗建柶的形式亦无考古证据佐证,而细体觯从体量、形制上分析其内也没有可以放入铜斗、匕或勺的空间。最后,《仪礼》虽成书于东周,但其都是在试图记述西周的礼制,因此这样的建柶之形应在西周时期的器用之法中寻找,而巧合的是考古发现为我们提供了这样的证据。

早年在发掘宝鸡竹园沟M4时,甲组出土有觯2件、斗1件、勺1件,其中这件斗就放在麦伯觯(BZM4:3)中。近年在随州叶家山墓地又发现一例,该墓出土的祖南默觯(M27:10)内亦放置1件铜斗(图四)2。这两墓时代同处在西周早期偏晚阶段,且前者为赫季墓,后者为曾侯夫人之墓,墓葬等级均很高。而这2件铜觯又均为粗体带盖觯且形制、纹饰近同,带盖觯同样是铜觯中等级较高的器形。高等级墓中出土粗体带盖觯与斗相配的情况可能就是文献中“酌醴加柶於觯”的真实写照。醴,甜酒也。其记述了粗体觯带盖觯与斗相配,用斗(作匙之用)舀取而饮甜酒(醴)的情形。《仪礼·土冠礼》记述的在盛醴(甜酒)的酒器中建柶之形,与斗放在觯中的情形正好相同,这应该就是礼书中所记的建柶之礼。而能采用此种礼制并食用醴酒的,在文献中都是大贵族,这也与墓葬等级相合。这种器用制度應是“周礼”的体现,因为晚商尚未发现斗置于觯内的现象,而文献所记也是周代礼制。进入西周后,粗体觯仍在使用,但是周人对其用法做了一些改变。这也可以解释粗体觯自西周早期开始,越加矮粗的原因,如趣觯因其粗壮,有学者都称之为尊,有了与斗相配的器用制度之后,西周粗体觯的形制当容易理解。此外,粗体觯与斗相配的器用制度的也可解决器子口类粗体觯不易直接举而饮用的问题,所以在西周还会继续发现矢王觯这样的器子口、盖母口的个别形制,这可能都与此类觯在西周前期有与斗相配的器用之法有关。

此外,青铜觯的基本器用之法,还是与尊、卣、觚、爵等相配,构成一套酒器组合。由于商周宗庙祭祀的情形现已无法复原,这方面只能依靠墓葬的材料去了解。在晚商时期,铜觯基本是与觚、爵组合,构成酒器的基本组合。然此时期觯的地位尚不如铜觚,在各个等级的墓葬中觚、爵似乎都是核心组合的必须成员,而觯则是可以被舍弃的对象。在进入西周后,这种情形发生了变化。觯开始逐渐取代觚的地位,觚的数量开始减少,仅主要见于商文化性质的墓葬之中,且形制快速向细高的极端方向发展,似已不合适与爵配对。而此时期觯的地位大大提升,常与爵搭配以酒器的核心组合成员身份出现。此时期觚、爵、觯的组合多见于等级较高的墓葬,而小贵族墓则较多的以爵、觯的组合形式出现。有证据表明,西周时期铜觯组合的变化首先于西周早期偏早阶段出现于王畿地区的小贵族墓葬之中,之后逐渐扩大至上层贵族。此时期的觯是酒器核心组合的必然成员之一,甚至在西周中期偏早阶段的墓葬中还有一件觯的情形。青铜觯的组合以及在墓葬中的器用问题我们专文有详细的讨论,此处不再敷言。总之,青铜觯在晚商与觚、爵组合,西周前期较多的与爵组合或单件觯独立存在,特别粗体觯与斗相配的形式,都是商周时期青铜觯器用制度的写照。

三、小结

觯得名自《博古图》,由于铜觯无自名,此类器形制、容量又与礼书中的“觯”近同,因此学界也基本沿用了《博古图》的说法。虽然几件椭方体粗体铜觯上有“融”、“饮壶”、“饮罐”这样的自名现象,但其一是出现在铜觯开始衰落的西周中期偏早阶段,其前、其后的椭方粗体铜觯均不见采用此类名称;其次是即便发现有5件,名称还很不一致,出现三种不同的自名现象。因此,在“融”、“饮壶”、“饮罐”是否为椭方粗体铜觯专名都不能肯定的前提下,其更不能作为数量上占绝大多数的椭圆体、圆体铜觯的共同名称来理解。而3件斋的时代,更是觯早已消失的春秋晚期,只是一种对西周铜器的复古,最多只能算铜觯的孑遗,并不具有共通性。所以还是沿用宋人的名称以避免不必要的混乱为好。

青铜觯的基本用途为饮酒器,近年在大河口M1的一件卣内置有七件铜觯,盛酒器和饮酒器的对比一目了然。但是铜觯主要还是作为礼器使用,在殷墟晚期墓葬中主要与觚、爵组合,然此时期觯的地位尚不如铜觚,在各个等级的墓葬中觚、爵似乎都是核心组合的必须成员。在进入西周后,这种情形发生了变化。觯开始逐渐取代觚的地位,特别是细体觯。觚的数量开始减少,仅主要见于商文化性质的墓葬之中,且形制快速向细高的极端方向发展,似已不合适与爵配对。而此时期觯的地位大大提升,成为酒器的核心组合成员,常与爵搭配出现。此时期的觯是酒器核心组合的必然成员之一,甚至在西周中期偏早阶段的墓葬中还有一件觯的情形。除了上面谈到的铜觯的器用之法,还有一种与斗相配的形式为学界所忽视。礼书记载有“建柶”之制,通过文献记载,特别是多件粗体铜觯与斗(斗置于觯内)同時出土的现象表明其与文献中“酌醴加柶於觯”有一定关系,因此粗体觯还有与斗配对舀取而饮甜酒(醴)的器用之法,当然此类用法以粗体觯中的带盖觯为主,是“周礼”器用制度的一种体现,而带盖觯等级较高的特点也正与文献记载的用法暗合。