基于灰色关联分析的制造业与物流业联动发展研究

王茂春 李倩倩

摘要:用灰色关联分析法对制造业与物流业联动的关联度及协調度进行研究,探索制造业与物流业联动的发展条件、影响因素和动力;基于面板数据对贵州省进行实证研究,提出两业联动发展的策略,为贵州省产业经济发展提供决策依据。

关键词:灰色关联分析;制造业;物流业;联动

中图分类号:F427文献标识码:A文章编号:1000-5099(2017)02-0071-06

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbshb.2017.02.11

物流业与制造业联动本质上是社会分工专业化的体现,是一种合作互利行为。随着供给侧结构性改革的提出,制造业与物流业应抓住时机,进一步加强两业之间的联动发展。制造业与物流业联动,即通过两业之间共享资源,两者相辅相成,优化供应链资源,提高运营效率,达到双赢的效果。

制造业与物流业联动关系的演化路径通常为物流环节分离——物流产业分离——两业集聚联动——两业扩散联动。[1]对物流业与制造业联动,诸多学者从不同的方面展开了研究:逄锦荣等从服务模式创新角度对物流业与制造业联动机制展开研究,构建了基于智能感知的第三方物流云服务平台的两业协同机制。[2]陆瑞等将系统动力学思想引入到制造业与物流业联动发展中,探索两业低碳联动原理,构建了两业联动发展系统的SD模型进行仿真模拟,指出制定相关国家政策能有效促进节能减排。[3]钱言等研究了供应链背景下的制造业与物流业联动的意义,提出了基于供应链的两业联动策略。[4]王珍珍等运用灰色关联模型对我国制造业的不同子行业与物流业之间的联动发展协调度展开了研究,指出不同子行业与物流业的关联度不同,应不断协调其与物流业的关系,达到物流供给与需求相匹配的状态。[5]朱长征运用灰色关联理论对陕西省物流业和制造业的联动发展情况做了定量分析,指出陕西省的两业发展不是很协调,两业联动需要制造企业、物流企业以及市场的共同努力。[6]苏秦等对中国的九大振兴产业与物流业之间的联动现状进行了研究分析,指出制造业对物流业具有推动性和依赖性。[7]邓良对经济转型期的制造业与物流业的联动发展进行了研究,指出两业联动是经济转型期重要的战略手段等。[8]但基于面板数据运用灰色关联分析法对制造业与物流业联动的关联度及协调度进行的研究尚未展开,探索制造业与物流业联动的发展条件、影响因素和动力,对提出两业联动发展的策略意义重大。

一、灰色关联分析基本原理

1.灰色关联度简介

灰色系统理论是一种以数学理论为基础的系统工程学科,由邓聚龙教授在1982年创立。灰色关联分析是灰色系统理论的重要组成部分,是灰色系统预测和决策分析的理论基础,用于判断系统元素间的关系、主要因素和次要因素以及系统发展趋势的一种定性与定量相结合的方法。关联度是用来衡量事物或因素之间的关联性程度,相较于用stata或spss对数据做回归、相关分析而言,灰色关联度分析所需要的数据较少,且对数据的要求较低。

2.灰色关联度计算步骤

第1步,确定数据序列。选取要分析的变量的序列作为参考序列{X},并选取与参考变量作比较的序列为比较序列{Y}。设p和q分别为参考序列和比较序列的指标个数。

第2步,原始数据的处理。由于选取的指标的各因素计量单位不同,需要对其进行无量纲化处理,通常采用初值化和均值化两种方法进行处理。

第3步,计算差序列及两级最小差和两级最大差。

第4步,计算关联系数

第5步,计算关联度r及协调度w。

二、 制造业与物流业联动

制造业是我国经济发展的主要动力和支柱产业,物流业是我国经济发展的基础和动脉产业。制造业与物流业联动即两业相互渗透、相互融合,以达到双赢效果。探索制造业与物流业联动的影响因素、发展条件以及动力,对深入挖掘制造业与物流业的联动意义具有深远影响。

(一)制造业与物流业联动发展的影响因素

1.制造企业自身因素

(1)制造企业传统自营物流观念的固化。

制造业过去都是“大而全,小而全”的粗放经营模式,陷入了“大包大揽”的误区,没有做到极致化、专业化经营。且传统制造企业没有将物流业务提高到战略角度,对 物流功能不够重视。另外,制造企业对物流业务外包采取了谨慎态度,对第三方物流企业不信任,将物流业务控制在自己能掌控的范围内,导致制造企业选择自营物流。

(2)自营物流退出成本较大。

制造企业自营物流需要拥有自己的车队、仓库等,而前期对设施设备、场地的投入成本较大。将物流业务外包出去,会导致很多资源闲置浪费或低价出售,从而导致退出成本较大。另外,将物流业务外包出去的过程中,面临着几个重要问题比如资产重置、利益分配、人员安置等,都使得企业在退出自营物流时不得不慎重考量,缺乏顺畅的退出机制也使得制造業自营物流退出成本较大。[9]

(3)制造企业面临物流外包风险。受物流企业现代信息技术、设施设备、服务层次的限制,以及部分物流企业的诚信度问题,导致制造企业在将物流业务外包的过程中存在一定的风险。同时,制造企业由于自身经营管理手段的不足,害怕自身的信息资源、核心技术等泄露,缺乏对物流外包风险的有效控制手段。[10]基于以上因素,制造企业在面临是否将物流业务外包的情况时,企业通常会保守地选择自营物流。

(4)对现代物流的认识不足。制造企业在传统观念的影响下,没有意识到物流对企业整体发展的战略性作用,不仅对物流的认识仍停留在以前的基础上,认为物流业务就是简单的仓储、运输,而且对现代物流业的信息技术、先进设备等认识不足,在将物流业务外包出去的过程中,对物流业务不重视,通过压低价格来降低物流成本,从而降低了物流服务质量。

(5)缺乏物流整体规划。

物流业务在制造企业中一直处在一个辅助业务的地位上,制造企業没有将其作为核心业务提高到战略地位上来。大部分制造企业对整个物流业务缺乏重视,没有整体的规划,采取粗放经营模式,物流费用只是归纳到管理费用里,导致无法分析物流费用在企业整体费用里的占比。

2.物流企业自身因素

(1)企业服务层次低。

当前,很多物流企业提供的服务层次过低,只提供仓储、运输等简单的物流服务,没有提供供应链一体化物流服务,无法达到制造企业将物流业务外包的要求。

(2)企业利润率低,影响积极性。

物流企业在筹备阶段投入成本很大,在后期运营阶段,若物流量较小,单位物流成本较大,业务的成本可能要高于利润。只有当物流业务量大时,才会形成规模经济。物流市场的全面开放,一般性物流服务供给过剩,导致整体供需情况严重失衡,市场竞争激烈,部分物流企业靠价格战来争夺市场。另外,物流设施设备的更新使成本投入加大,导致物流企业利润率低,影响了物流企业的积极性。

(3)物流企业诚信问题。

物流企业在为制造企业提供服务时,会出现不能按时送货等现象。在与制造企业合作的过程中,也可能出现制造企业的核心技术、信息资料外泄到其他制造企业的现象。物流企业的诚信道德问题会影响两业之间的联动,也成为制造企业挑选物流企业的一个很重要的考核指标。

3.双方共同因素

(1)两者缺乏互信机制。两业没有融入对方组织管理、运作活动中,且信息资源不共享,导致两者缺乏合作共享的互信机制,只从自身利益角度出发,没有共赢意识。

(2)合作层次受限。

制造企业的种类不同,需要的物流服务种类不同,且制造企业所需要的物流服务不再只是运输、仓储等简单的物流服务。目前,很多物流企业只提供简单的物流服务,无法达到制造企业的要求。且很多物流只提供大众化的物流服务,无法满足不同种类制造业的特定物流需求,不能提供定制化物流服务。

4.市场因素

(1)市场秩序不规范。

行业市场上缺乏有效的行文规定,不能有效规范制造业与物流业联动的市场秩序。在没有秩序的维护下,制造业与物流业靠自己来推动联动发展会遇到很多问题。

(2)信用体系不健全。

市场上缺乏保障制造业与物流业联动发展的有效信用体系,而两业联动发展需要一个公开透明、统一开放的市场环境,因而,市场需要健全信用体系来促进两业的联动发展。

(3)物流服务标准体系欠缺。

物流运输行业缺乏统一的服务标准,导致各运输方式之间不能进行有效的衔接,对多式联运的发展产生了一定的影响,[2]进而导致了行业分割,不能有效提高运输效率,对两业之间的有效联动产生了一定的影响。

(二)制造业与物流业联动的发展条件

1.制造业与物流业互相深入发展

要推動制造业与物流业更好的联动,提高两业之间的合作共享机制,两业需要互相深入对方企业,参与对方的企业管理、运营等活动,优化、整合企业资源,促进两业的协同合作,实现战略联盟,达到共赢经济效益。

2.制造业与物流业均积极实施联动发展

王珍珍等基于纯企业行为对制造业与物流业联动发展的演化进行了博弈分析,认为制造企业和物流企业选择都积极实施或都不积极实施联动发展,系统才会达到均衡状态。[11]且制造企业和物流企业从协同发展中获得的收益越大,越会倾向于选择联动发展,故要促进两业联动,制造业与物流业均需采取积极态度。

3.制造业与物流业的信息可视化

信息化是制造业与物流业联动的重要支撑,是两者协同发展的重要条件之一。互联网时代,没有信息的支撑,很难实现两产业的协同快速发展。加快建设制造业和物流业之间的信息共享机制和平台,实现信息可视化,促进两业之间的合作共享机制,对推动两业联动发展具有重要意义。

4.综合环境达到经济和社会发展的需求与进度

目前,制造业与物流业联动发展的市场环境无法满足联动发展的需要。因而,使综合环境的发展速度赶上当前经济与社会发展的需求与速度,应提高综合发展环境,以适应两业的联动发展,推动两业的协调机制。

5.市场与政策机制

在两业的协同发展中,需要市场和政策机制来保障两业协同发展的有效进行,政府虽然分别出台了推进制造业和物流业发展的政策机制,但针对两业联动的政策机制较少,今后应当多出台一些这方面的政策。

(三)制造业与物流业联动发展的动力

1.促进物流产业集中度的提高

伴随着社会的发展和行业需求的改变,物流业固有的发展模式已经不再适应当今的市场,整个物流业应逐渐地将以往的粗放式向集约式转变,以提高产业的集中度。政府加大对物流企业重组、合并的政策支持,民营物流企业以市场化手段通过兼并、联盟等形式,依托于实力较强的核心物流企业,对社会物流资源进行整合,构建供应链一体化服务系统,实现规模效应。

2.构建促进制造业与物流业联动发展的市场机制

搭建民营制造业与物流业沟通平台,邀请社会物流专家以及两业的管理人员参加,加大企业之间协调管理力度,促进制造企业与物流企业的深度交流。由协会搭桥促进两业合作机制的发展,由物流专家进行一定的指导,产学研相结合,促进制造业与物流业的联动发展。同时,应加大公共信息平台建设,倡导公共信息资源和技术应用共享。维护市场秩序,建立市场服务标准化体系,加强信用体系建设,建立一个统一开放、公平竞争的环境,为制造业与物流业联动发展提供良好的市场环境,促进其更好的联动发展。

3.明确专业分工及自身业务定位

制造业与物流业联动本质上是社会分工专业化的体现,两业应明确专业分工及自身业务定位:物流企业明确自身的服务层次、服务体系,为制造业提供精准的物流服务需求;制造业明确自身核心业务,将不擅长的物流业务外包出去,提升供应商和供应链的管控能力。制造业和物流业实现专业化运作,优化供应链资源配置,使得产业升级,业务快速成长。

4.提高物流社会化程度

制造业将物流外包时,主要考虑物流业的服务层次、质量、费用以及绩效考核等因素。物流业在提供外包服务时,要提高自身服务质量,合理制定物流价格,采用合理的绩效考核指标来满足制造业将物流外包的需求,为制造业提供专业化、信息化、标准化物流服务,提供“互联网+”高效物流服务。另外,物流业要能够提供多功能服务、一体化物流服务,对供应链进行重组设计、优化,整合资源,实施一体化战略,应对不同制造业服务要求,并通过加快相关产业建设,培育和发展产业集群来促进产业共生发展。

三、制造业与物流业联动的灰色关联实证分析

基于面板数据,对贵州省的制造业与物流业的联动情况做实证研究。

(一)制造业与物流业关联度分析指标

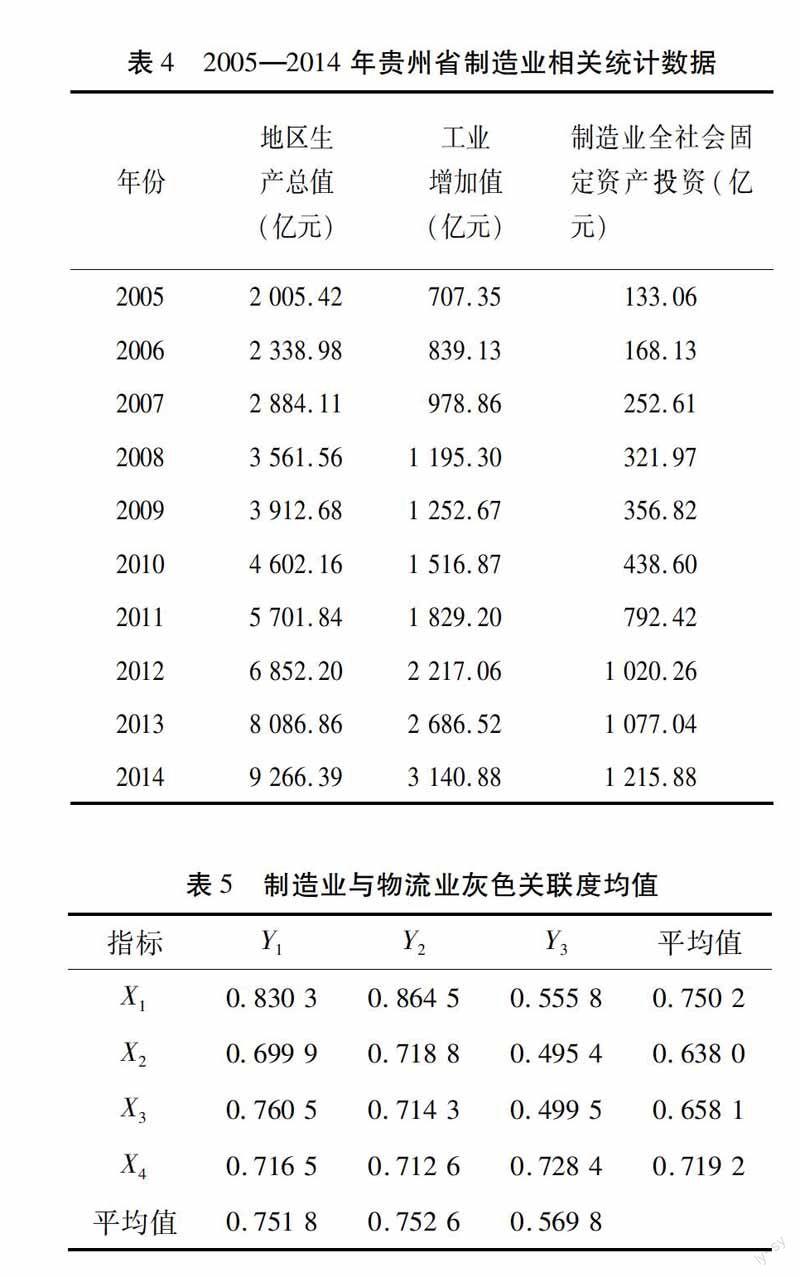

为了分析贵州省制造业与物流业的相关性,本文选取货运量和货物周转量、交通运输、仓储邮政业增加值,交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资,地区生产总值、工业增加值及制造业全社会固定资产投资作为灰色关联分析的指标。其中,物流业作为参考数据序列X,代表指标为货运量、货物周转量及交通运输、仓储和邮政业增加值。交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资依次为X1、X2、X3、X4。制造业作为比较序列Y,代表指标为地区生产总值、工业增加值及制造业全社会固定资产投资,依次为Y1、Y2、Y3。

(二)贵州省制造业与物流业关联度分析

由表5可以看出,贵州省制造业与物流业之间的关联度处于0.495 4与0.864 5之间。对于制造业Y而言,与制造业关联程度最大的是物流业指标中的货运量,最小的是货物周转量。对于物流业X而言,与物流业关联程度最大的是制造业指标中的工业增加值,最小的是制造业全社会固定资产投资。

对于贵州省制造业而言,制造业与物流业之间的关联度为0.638~0.750 2。对于地区生产总值Y1,物流业指标中与其关联度最大的是货运量X1;对于工业增加值Y2,与其关联度最大的是货运量X1;对于制造业全社会固定资产投资Y3,与其关联度最大的是交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资X4。由此可知,对贵州省制造业影响较大的是贵州省的货运量。

对于贵州省物流业而言,物流业与制造业的关联度由0.569 8到0.751 8。对于货运量X1,制造业指标中与其关联度最大的是工业增加值Y2;对于货物周转量X2,与其关联度最大的是工业增加值Y2;对于交通运输、仓储和邮政业增加值X3,与其关联度最大的是地区生产总值Y1;对于交通运输、仓储和邮政业全社会固定资产投资X4,与其关联度最大的是制造业全社会固定资产投资Y3。由此可知,贵州省工业增加值对贵州省的物流业发展影响较大。

(三)协调度分析

由表6可以看出,贵州省制造业与物流业的协调度为〖KG*5〗0.521 3~0.759 1,協调度呈倒V型变化,处于中度失调到濒临协调之间。贵州省制造业与物流业之间的协调度在近几年处于下调的趋势,应加强制造业与物流业之间的联动发展。且应从细分市场角度进行联动发展,使其向协调度高的层面上发展,促进贵州省经济发展。

四、贵州省制造业与物流业联动发展的策略

以上基于贵州省的面板数据,对其制造业与物流业的联动情况进行了灰色关联分析,表明贵州省制造业和物流业的关联度和协调度均不高。根据制造业和物流业联动的影响因素、发展条件以及动力,结合贵州的实际情况,提出促进两业更好联动的发展策略。

(一)通过相关政策法规来推动制造业与物流业的联动

贵州省省委、省政府根据国家政策出台了贵州省《关于推进供给侧结构性改革提高经济发展质量和效益的意見》,提出通过推进供给侧结构性改革来提高经济发展质量和效益。企业应积极响应政府出台的政策,且通过相关政策法规来改进影响物流业发展存在的土地使用、税收、资源配置、融资、交通管理等方面的问题,减轻物流业负担,并加大税收扶持力度,建立物流企业专项扶持基金,扶持物流企业走规模化、现代化、品牌化发展道路。

(二)从细分市场入手渐进式地开展两业联动

制造业种类不同,物流需求上存在差异,若物流企业提供相同物流服务,将无法满足制造业的物流需求。随着市场结构的优化,物流企业可按照客户所处的行业及需求,划分多个细分的行业市场,提供专业化、极致化、定制化物流运作方式。专业化物流企业应加强信息技术管理及物流设施设备,提供专业化物流服务,提高服务效率和专业化水平。同时,应从细分市场入手,为制造业提供专业化物流服务,渐进式地推动制造业与物流业的联动发展。[12]

(三)根据区域制造业特色来优化区域物流业格局

发挥贵州省矿产资源优势,特别是煤炭资源最富集地区,是重要的能源、资源深加工基地和黄金工业基地,可依托该地的能源发展第三方物流企业;东南部特色综合经济区重点发展能源、原材料、精细化工、电子信息、新材料等工业,可依托其特色产业建立针对性的物流园区。

五、结论

本文基于灰色关联理论,通过对制造业和物流业联动的关联度和协调度的分析,发现制造业和物流业自身因素、两业之间的因素以及市场因素都会对两业的联动产生影响。两业在具有积极态度、信息可视化、良好的综合环境以及政策机制等发展条件下,才能更好地联动发展。此外,两业联动需要较高的产业集中度、良好的市场机制、专业化分工以及物流需求社会化等动力机制。

同时,本文还基于面板数据,对贵州省制造业与物流业联动现状进行了实证分析,发现贵州省制造业与物流业的协调度在0.521 3到0.759 1之间,协调度呈倒V型变化,处于中度失调到濒临协调之间,在近几年处于下降趋势。由此结合贵州的实际情况提出了改进策略,希望对贵州省产业经济发展有所裨益。

参考文献:

[1]顾占波,李松庆.制造业与物流业联动发展分析——基于供应链管理视角[J].物流技术,2014,13:327-329.

[2]逄锦荣. 基于服务模式创新的物流业与制造业协同联动体系研究[D].北京:北京邮电大学,2012.

[3]陆端. 制造业与物流业低碳联动发展机制研究[D].大连:大连海事大学,2013.

[4]钱言,沈玉燕,赵成锋. 基于供应链管理的制造业与物流业联动发展策略研究——以杭州市为例[J]. 财经界(学术版),2010(2):57-59.

[5]王珍珍,陈功玉. 我国制造业不同子行业与物流业联动发展协调度实证研究——基于灰色关联模型[J]. 上海财经大学学报,2010(3):65-74.

[6]苏秦,张艳. 制造业与物流业联动现状及原因探析[J]. 软科学,2011(3):61-64+69.

[7]朱长征. 陕西省制造业与物流业联动发展的灰色关联分析[J]. 企业经济,2011(8):118-120.

[8]邓良. 中国制造业与物流业联动发展实证分析——基于经济转型期行业面板数据分析的视角[J]. 中国流通经济,2013(7):29-36.

[9]王茂林,刘秉镰. 制造业与物流业联动发展中存在的问题与趋势[J]. 现代管理科学,2009(3):59-61.

[10]王珍珍,陈功玉.制造业与物流业联动发展的演化博弈分析[J].中国经济问题,2012(2):86-97.

[11]刘雯.制造业与物流业联动发展探析[J].现代物流,2011(10):34-38.

[12]陈成栋. 福建民营物流业与民营制造业两业联动发展研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2012(10):149-152.