家庭语言政策与儿童语言发展

许静荣

提 要 家庭语言领域逐渐成为经典语言政策研究的重点领域。本文综述了家庭语言政策与儿童语言发展的关系,探讨了儿童语言发展视域下家庭语言政策研究的七个领域以及影响家庭语言意识的五大因素,并从儿童语言发展的各个阶段出发,提出了家庭语言政策应该为其提供的规划路径和系统策略。家庭语言政策研究应该在儿童语言发展,婴幼儿早教,家庭双语、多语习得等方面实现它的系统规划功能,更应该為儿童与养育者之间的相互关系研究、父母的语言意识研究、社会语言态度研究以及社会的双语多语文化建构提供重要的路径规划。

关键词 家庭语言政策;儿童语言发展;双语家庭;语言习得

Abstract For every individual who has a need for language development, the family is where all language policies begin, and where all the worthwhile language policies are ultimately implemented. The family language policy as an academic subject has gradually become the focus of post classical language policy research. This paper analyzes the relationship between family language policy and child language development, and explores seven areas of family language policy research from the perspective of child language development. We then also examine the five factors that can have impact on family language awareness. Based on this, we propose planning approaches and strategies that correspond to respective developing phases of child language development. In conclusion, we argue that family language policy study should play a role in systematically planning child language development, early childhood education, and bilingual or multilingual acquisition. Moreover, it should also provide practical reference in studying the relationship between children and nurturers, parents language awareness, social attitude towards language and constructing bilingualism and multilingualism.

Key words family language policy; child language development; bilingual family; language acquisition

一、家庭语言政策与经典语言政策

20世纪五六十年代,经典语言政策(Jernudd &

Nekvapil 2012)主要研究国家、民族领域的语言问题,研究者们着重讨论国家语言规划,致力于解决一系列新兴民族国家的语言问题。然而,经典语言政策的研究模式是自上而下的,缺乏对自下而上压力的考量,导致这种政策力量并不总是有效,国家对有些领域的语言常常无能为力。比如,爱尔兰政府想劝说人们在家庭中使用爱尔兰语就失败了;马来西亚政府只能在政府和学校限制人们使用语言,在商业领域就无能为力了,最终马来西亚的语言管理宣告失败(Spolsky 2006)。所以,我们应该对那些低于或高于国家层面的语言领域加强研究,比如家庭、社区、城市、区域、超国家组织等,这些领域的语言政策研究少、隐性大,但对经典语言政策的作用却非常重要(博纳德·斯波斯基2011)。

家庭层面的语言政策,是低于国家层面的语言政策,但它却最终决定着语言保持和语言消亡。Fishman提出语言的“三代人理论”①认为语言自然代际传承的丧失是语言丧失的重要标记,而这一过程就常常发生在家庭之中。家庭领域逐渐进入语言政策研究的视野中。然而直到最近才开始有了关于家庭语言政策独立的研究(Spolsky 2008)。Spolsky(2012)认为,家庭语言政策的多样性决定了人类语言自然代际传承的多样性。

家庭语言政策的定义最初由Schiffman于1996年公开提出(Shohamy 2006)。它一般指用来规划家庭内部、家庭成员之间语言使用的语言管理行为和意识。对每一个有语言发展需求的个体来说,家庭是一切语言政策开始的地方,也是所有有意义的语言政策最终实施的地方(Caldas 2012)。

二、家庭语言政策与儿童语言习得

每个孩子出生后听到的第一个词一般都来自于父母,而且是特有的“妈妈语”(motherese),如果孩子一直由父母照顾,直到上学之前(一般为3—4岁),孩子将一直沉浸在“妈妈语”特有的语言环境中。孩子几乎在家庭语言中度过了人一生当中最重要的语言形成时期(D?pke 2000)。在这个时期,孩子们能很快习得并熟练说出流利的“妈妈语”②,而且正是这种家庭烙印的语言奠定了他们人生最重要的语言基础。

然而,大多数家庭的语言政策并不是有意识的规划,更多的是由一种超越家庭控制力的历史、环境的社会惯性所决定的,它是看不见的(Pakir 1994)。政府虽然也希望制定一些法律来影响市民的语言选择,但是往往却很难奏效,因为政府和家庭的兴趣常常背道而驰,有时候政策的制定也忽视了社会语言事实,政府在隐性家庭语言政策层面收效甚微(Spolsky & Shohamy 1999;Seidlhofer 2003)。正是這种隐蔽性和自下而上性导致了家庭语言政策的研究方法具有特殊性。这种特殊性的具体表现是:不能直接研究,只能根据父母在子女语言习得过程中所做出的选择和策略以及儿童语言习得的效果来分类研究,因为他们与家庭语言政策之间是一种相互反映的关系。King等(2008:907)提出了家庭语言政策研究应该根植于语言政策和儿童语言习得两大领域,即研究家庭中家庭成员之间的语言使用关系。因为父母在子女的语言习得过程中所做出的选择和策略以及儿童语言习得的效果是可见的,它与家庭语言政策之间是一种作用与反映的关系。

传统的儿童语言习得领域,主要研究早期儿童在什么样的机制和条件下,进行一种或几种语言的学习(Berko-Gleason 2005)。儿童语言习得研究主要集中分析家庭或实验条件下孩子与监护人之间语言交互作用的细节,却很少关心孩子的家庭语言学习目标、态度以及动机(比如Owens 2001;Guasti 2004),而这些正是家庭语言政策要涉猎的问题。此外,大多数儿童语言习得的研究成果集中在孩子的第一语言习得及单语的发展状况上,却很少关注孩子二语和双语习得的情况(Romaine 1999)。事实上,家庭语言政策的研究为儿童语言发展、幼儿早教及儿童与养育者之间的相互关系等研究设立了系统的框架(De Houwer 1999),也为研究父母的语言意识及社会语言态度提供了一个窗口。

三、儿童语言习得中的家庭语言政策模型

King等(2008)认为,Cooper(1989:98)的语言政策研究路径(“什么人采用什么方式在什么过程中,在什么条件下采取了什么行动,并取得了什么结果”)同理可以应用到家庭儿童语言发展的研究中,即什么样的家长,为了什么样的目的,对哪些家庭成员,在什么样的条件下,采取了什么样的方式、经历了怎样的过程,取得了什么样的成效。而Spolsky的传统语言规划领域的本体规划、地位规划和习得规划,在家庭语言政策中也可以得到全面体现。以美国家庭为例,父母或者其他养育者可以决定让孩子是否学习或者什么时候学习英语或西班牙语①,这本身就是一种家庭语言的地位规划;使用哪种西班牙语的变体或者进行哪种识字活动,这是一种本体规划;怎样使用或在什么时候习得语言的正式和非正式形式,这是习得规划的内容(Zentella 1997;Caldas 2006;King & Fogle 2006)。对儿童语言发展视角下的语言政策理论进行再思考,能启发我们去探究家庭语言政策的自变量和研究范式,即家庭语言政策的主体对象研究、客体对象研究、语言意识研究、语言环境研究、语言习得方式研究、语言习得过程研究以及语言习得效果研究等。

Spolsky认为,社会语言这个生态系统里的每一个领域都是语言政策研究的自变量,每个相关领域都有语言意识形态、语言实践和语言管理,各领域之间还会产生复杂的交互作用。家庭语言领域也不例外,而它与其他领域交互作用产生的内部压力(语言意识或祖辈、父辈的影响)与外部压力(主要指学校)是需要研究的重要内容②。每一个语言使用领域也都有其典型的参与者,每一个参与者都有不同的语言实践、语言意识和语言价值观,这些混合在一起形成了言语社区的社会语言生态环境。我们可以用图1来说明家庭语言领域的生态环境,即社会文化、身份认同等因素影响了家庭中父母或其他养育者的语言意识,语言意识引导父母或养育者制定隐性或显性的家庭语言政策,通过对子女的语言习得方式和语言习得过程进行干预,取得各种语言习得效果,最终实现家庭语言政策对应的社会文化、身份认同等诉求,这个过程将循环往复,不断积淀。值得一提的是,子女的整个语言习得过程又始终包围在各种社会语言环境中,它们会与家庭语言环境互相影响,最终影响习得效果。

这样一个家庭语言政策模型的研究可以包括以下七个部分:

(1)语言意识研究(包括来源、影响因素、作用机制等);

(2)主体对象研究(父母及其他养育者的语言背景、文化背景、经济背景、政治背景、种族背景、受教育程度、社会阶层地位);

(3)客体对象研究(子女的性别、年龄阶段、长幼次序);

(4)语言环境研究(言语社区、城市方言、学校语言、儿童玩伴的语言、邻里关系);

(5)儿童语言习得方式研究(显性或隐性的语言使用规则);

(6)儿童语言习得过程研究(不同语言使用的时间配比、频率、使用范围、生理年龄对语言习得的影响);

(7)儿童语言习得效果研究(偏重单一语言及文化、流利双语、双语文化、语码转换)。

四、家长语言意识与儿童语言发展

语言意识在语言实践和语言规划中是一种重要的潜在力量,它也被认为是语言使用和社会组织的中介环节(King 2000:169)。在社区的各领域当中,常常不止一种语言意识存在(Spolsky 2004;Shohamy 2006),各种意识观念之间的竞争、冲突可以被当成语言政策的起源,语言政策是巧妙处理语言观念冲突的工具。那么家庭语言意识最初是怎么形成的?影响它的因素有哪些?家庭语言意识影响家庭语言实践的作用机制又是如何?

关于父母的语言意识模式、父母语言态度和语言信仰产生因素的研究,至今非常少。在西方社会,家长语言意识最主要的来源是一些专业为父母提供建议的机构,这些专业机构提供书籍、网站以及培训。Piller(2001)就西方父母培养、提升子女双语能力的动机进行过调查研究,他发现,父母的语文水平和社会提供的免费公共双语课程只起到了很有限的作用,关于双语的专业语文知识很少被应用到子女的双语教育中。King和Fogle(2006)也发现,父母在解释他们为什么选择让子女习得双语时,相较于其他一些原因来说,专业的语文知识所起的作用很小,家庭其他成员的影响和父母自己过往的语言学习经历发挥更大的作用。

父母的语言意识也跟父母的其他一些方面相关,包括特殊的文化价值判断,比如什么样的是好的父母,什么样的是不好的父母,免费公共课程常常是通过这样的路径来影响父母的态度乃至行为的。Okita(2001)曾经描述过一个日本的典型好妈妈(她定居英国,丈夫是英国人),她因为无法给子女公认价值观下的孩子必需的双语家教而感到无比内疚。

结合中国国内的经验,我们把影响家长语言意识的因素分为以下五类:

第一类,语言发展与认知能力。社会教育系统普遍受皮亚杰的儿童认知发展理论影响,认为儿童语言的发展与认知能力的发展有很大关系,语言习得不是本能自然的过程,儿童语言的发展是天生的心理认知能力与客观经历相互作用的产物。认知能力的发展决定语言的发展(郭翔飞2012)。所以大多数家庭在儿童语言发展上予以干预,看重的是儿童认知能力的发展。因此,只要对认知能力有益的语言发展途径,他们都会尝试、运用,比如吟诵、唱儿歌、讲故事等。而这种语言意识的来源,往往是一些早教机构、儿保机构、婴幼儿产品的经销

商等。

第二类,国家宏观语言政策和语言观。国家语言政策对家庭语言意识的影响很大,尤其在经典语言政策时期。在这一时期,国家语言意识体现为民族、国家利益及单语制思想,随着时代的发展和全球化进程,家庭的语言意识虽然已经在向多元语言观转变,但还是深受单语制观念的影响。比如,在中国,大多数家庭仍然认为国家标准语就是最好的唯一的选择,认为方言、民族语言是低社会等级或低经济等级的,不应该成为子女习得的对象。在对待外语方面,认为外语就等同于英语,只有作为全球通用语的英语是值得学习的,而这种语言意识的根源正是国家语言政策中关于语言地位的规划给民众造成的社会心理压力,以及国家教育政策中关于语言的习得规划给孩子造成的直接外部压力(李宇明2010a,2010b)。

第三类,家庭的文化身份认同。自然代际传承的语言是我们身份文化认同的载体,家庭里的祖辈、父辈认为,语言传承决定了传统文化的传衍,因此对身份文化的认同感是影响家庭语言意识的第三大因素。这种语言意识来自于家庭内部祖父辈及种族群体文化价值观的压力。很多家庭在同质化的言语社区中往往没有种族语言传承的压力,但当移民到了新的异质的言语社区后,相反会产生文化自觉,有了传承祖语及文化的语言意识,并产生了家庭的语言实践。这样的实例多发生在少数民族聚居区家庭和海外及城市移民家庭中。

第四类,国民教育政策。Spolsky(1974)认为影响家庭语言的外部压力中,最值得一提的是学校领域。因为对于移民家庭来说,由国家主导的学校教育在家庭传统语言与国家標准语之间建立了冲突,他认为学校应该重新认识到教学方式和教学目标应该适应家庭语言文化模式,而非坚持让孩子和家庭放弃自身的语言和文化。他甚至认为,学校与家庭的鸿沟不是语言的,而是文化之间的。法国在1992年签署了《欧洲区域或少数民族语言宪章》后,在其国民教育体系中,对少数民族语言、移民语言实行了一系列保护和促进学习的项目,其中针对移民语言问题,法国教育部实行了“回到源文化”计划,鼓励移民除了学习国家通用语之外,还要学习自己民族的语言和文化,强调了解文化才是学习语言的根本任务。而美国的情况就不那么乐观了,华人家庭的父母对美国公立学校的汉语教育非常担心,因为其所传递的文化价值观已经与真正的中华文化相差很远,导致子女学习汉语的积极性和效果都很差。学校的语言教育政策以及文化教育政策,都会直接影响家庭的语言态度和语言选择。

第五类,子女未来的职业领域。影响家庭语言意识的另一个领域是工作领域。Nekvapil(2006)及Neustupn?和Nekvapil(2003)曾经做过一项针对国际商务领域语言管理的调查,结果表明,在亚洲,电话服务中心越来越多地需要特殊语言技能的人才,这就鼓励家庭和学校要为市场培养相应的语言人才做准备。中国家庭中,父母对子女未来职业领域的倾向决定了受教育路径,从而也影响了家庭语言的选择。

以上五类影响因素分别代表了语言作用于家庭成员的五个心理层级。家长对子女的语言期望,首先是能力健全,其次是满足基本的普遍交流需要,再次是家庭身份文化的归属,更高一级是通过获得语言文化教育机会提升社会尊重,最后是满足未来自我发展的需求,即生理层级(语言和认知能力)、安全层级(获取普遍交流的能力)、归属层级(文化认同)、尊重层级(教育等级)和发展层级(未来职业发展),可以与马斯洛的层级理论对应起来。

我们再来看看家长的语言意识是如何影响儿童的语言发展状况的。

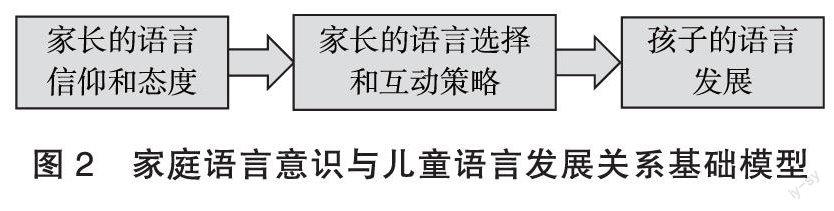

有学者认为,对子女第一语言的社会化进程进行研究,可以发现家长的文化信仰和其对子女所使用的交际策略之间的对应关系(Ochs & Schieffelin 1984)。家长与孩子进行直接交流的语言特征与孩子作为一个合格的谈话者的文化信仰相关,对于双语孩子来说,家长的语言意识也决定了孩子的语言特征(De Houwer 1999)。曾经有学者从发展心理学角度描绘了一个双语孩子的语言意识、语言实践、语言特征等方面之间的关系,并总结出了以下家庭语言意识与儿童语言发展关系的基础模型。

在家庭中,父母的语言意识一般以三种方式起作用。第一种,父母常常很清楚自己的孩子应该为了什么目的使用什么语言(Hornberger 1988);这样的家长,即使政府提供一些免费双语教育的机会,他们也会坚持自己的选择,不受政府政策的影响,比如中国裕固族家庭为了传承民族语言在家庭中坚持使用汉语和裕固语(巴战龙2016)。第二种,父母的特殊的语言习惯会影响子女,比如俚语、混合语、黑话之类,这些语言的作用往往是为了建立一种特殊社群成员的身份。比如,纽约的波多黎各人,他们就用这种方式进行代际间的语码转换,表明自己的地道的身份(Zentella 1997)。再比如中国家庭中,祖辈会使用方言对子女进行教化(邬美丽2008)。第三种,父母对待语言学习和双语的态度潜移默化地渗透到他们的交际策略中。比如,全球化背景下的中国家庭的父母带孩子去看电影,他们会有意识地选择英文原声电影而不是中文配音版;吃西餐的时候,说菜名会选择说英文而不是翻译的中文。

家长们的语言实践也并非都是理性的。也有一些中产阶级家庭一旦认定培养多语儿童是一种精英教育,就会有意识有计划地培养双语儿童,对于他们来说,在孩子的语言履历中增加第二种或第三种语言,相当于为孩子争取到了重要的利益和社会资本(Curdt-Chritiansen 2009),就像学习了钢琴、数学等特长一样,但这样的家庭,大多数的双语学习策略只是处于“随便”的状态。只有少数家长能够理性地为孩子选择需要学习的语言,并在家庭中实施具体的二语学习策略。

尽管这样,也有研究者认为,父母语言意识和孩子的双语能力之间很少有直接联系,对孩子双语能力起作用的是社会的普遍文化态度(Martínez-Roldán & Malavé 2004)。然而如果没有家庭语言政策,语言实践也一定不能实现,所以家庭语言政策之于语言实践效果,是一种必要非充分条件。

五、父母的语言策略与儿童语言产出

发展心理学家认为,儿童的语言获得是在人脑和语言器官发育以及认知发展的基础上,在与成人和其他儿童的交际过程中,经过成人的言语教授(示范、强化、扩展和激励)和儿童有选择地模仿学习,并经概括而形成的,因此我们不能否认人的大脑、语言器官和认知发展的作用;同样,也不能否认成人言语教授和儿童相应模仿学习的作用,以及儿童本身在语言获得过程中表现在选择和概括两个方面的主动性和创造性(许政援1996)。从这段儿童语言获得的定义及描述中,我们可以看到,家庭语言政策会影响儿童语言产出。

以双语儿童为研究对象的家庭语言政策,可以根据父母践行的双语策略的不同进行分类(Lanza 1992;Romaine 1995),其中“一人一语”的家庭策略模式是研究得最为成熟的。所谓的“一人一语”策略,就是父母在家庭中分别使用各自不同的母语与子女交流,其中一位家长所使用的语言可能与社区广泛使用交流的语言一致(De Houwer 1990),也有父母各自使用的语言是少数民族语言(Hoffman 1985)且与社区使用的主流通用语不一致的情况,这样的家庭最后形成三语环境,而第三种语言就是家庭外使用的社区主流语言。还有一些其他的“一人一语”家庭语言模式研究,比如,一位家长使用并非自身母语的少数民族语言的情况(Fantini 1985;D?pke 1992)。根据目前已有的研究,笔者整理出“一人一语”家庭语言策略模式与子女语言产出情况对照表以便理清家庭语言策略与儿童语言产出的关系。

在西方,“一人一语”策略模式的研究成果很多,有价值的结论包括:孩子最终的双语能力与接触两种语言的频率相关,除非每种语言的习得时间各占50%,否则,双语儿童还是会在两种语言中有所倾向;也没有直接证据证明儿童在语言发展中的语码混合和语言延迟现象是父母忽视家庭语言规划的双语育儿行为造成的(Caldas 2012)。

此外,非“一人一語”的家庭语言模式研究也在不断出现,包括父母双方都使用少数民族语言(Fantini 1985;Pan 1995;Kouritzin 2000),还包括家里雇用了使用混合语言的保姆的情况,保姆常常表现出语码转换(Lyon 1996),还有一些研究发现家庭里既不是“一人一语”,也不是非“一人一语”,比如雇用了一个保姆,她除了自己经常使用的语言,还会讲某种少数民族语言(Taeschner 1983;King et al. 2008)。这些家庭的语言习得策略丰富了双语习得途径的研究。

家庭语言政策除了在习得策略上会影响儿童语言发展,在儿童习得语言的不同时期扮演了不同的角色。卡罗尔的《语言心理学》将儿童语言习得阶段分为早期和后期。

(1)家庭语言政策在早期语言习得中的角色

笔者根据线索,实地采访了上海一位有双语背景(汉语和法语)的母亲,在婴儿出生0—6个月期间,她与婴儿进行少量母语交流,并同时用法语交流,比如pipi(小便)、caca(大便)等。在婴儿12个月左右时,母亲发现婴儿的语言能力比一般儿童滞后,具体表现是母语语音迟缓。其后,家庭改变了语言交流策略,父母开始更多地跟孩子用母语交流,母亲也不再进行法语输入。23个月时,婴儿词汇量为10—20个,30个月左右出现词汇大爆炸。这比一般孩子在18个月左右出现50词、18—24个月出现词汇大爆炸,分别要晚6—12个月。23个月时,母亲带孩子去医院检查,结果表明孩子一切体征、智力发育均正常。母亲认为孩子出现母语语言能力滞后现象的主要原因是早期跟孩子母语交流很少。另一个原因是早期给予了较多的非母语刺激——法语的词汇和儿歌。在这个实例中,神经模式母语化假说①得到了印证。

当下,在子女学习外语的问题上,很多父母认为越早越好,事实上,胎儿在母亲子宫时就可以听辨母语和非母语的语音,早些给予外语的刺激,胎儿确实可以接收到,但却在一定程度上抑制了母语的发展,影响了早期母语发展的能力。Birdsong(1999)认为:“关键期问题在二语习得研究中具有不可动摇的中心地位。”而家庭语言政策中关于二语习得的关键期的意识并没有更加科学的指引。

Kuhl(2007)认为,在早期语言习得时期,婴儿的社会脑控制了婴儿语言学习的效率。社会化的互动通过几个方面影响语言学习。首先,社会化的互动提高了婴儿的注意和唤醒水平,这使得婴儿能够编码并记住的言语信息在数量和质量上有了一个整体的提高。其次,现场互动增加了婴儿和指导者的交互式的社会联系,如在成人引导下的眼睛注视点的转移,这增加了所获得的信息,促进了婴儿的语音学习。最后,现场互动能够促进婴儿有意识地模仿所听到的声音,加强了婴儿言语知觉脑区和言语产生脑区的联系,这极大地促进了婴儿的语言习得。这一时期的儿童,需要父母更多社会化的沟通交流形式(杨玉芳2015)。家庭语言政策应该引导年轻的父母与儿童进行有效的社会化沟通。

儿童语言发展过程中,父母的文化背景、社会经济地位都对儿童词汇的获得有重要影响。高社会经济地位的父母对儿童讲的话,要多于低社会经济地位的父母,而来自高社会经济地位家庭的儿童的词汇量也更多(Hoff 2006)。到儿童3岁时,高社会经济地位家庭儿童的平均积累词汇量超过1000个,而低社会经济地位家庭儿童的词汇量接近500个,社会经济地位可以解释36%的词汇量所表现出的变异(Hart & Risley 1995)。除了这些大背景,父母的行为特征及语言使用的个体差异也会通过影响儿童的语言经验最终影响儿童获得词汇的速率和方式,儿童显著地受到其父母讲话特征的影响。所以作为家庭语言政策主体的父母,可以在应答性、参与交流的程度、对子女使用词汇量的多少等变量上有意识地改变,从而影响儿童语言发展。

(2)家庭语言政策在后期语言习得中的角色

随着儿童年龄的增长,儿童语言会逐渐社会化。家庭语言模式的习得和使用会影响社会语言模式,反之亦被社会语言模式所影响,社会和家庭模式之间的这种双向循环、相互影响的关系也常常发生在代际间的语言传承过程中。在美国的双语育儿研究领域,Tuominen(1999)发现,父母的语言政策往往受到学龄孩子的态度和实践的影响,即多语家庭的孩子经常带动其父母一起社会化,而非被自己的父母所带动。

国内有关于武汉武钢厂区青少年习得方言的调查,结果表明:他们的语言往往更多地受同伴的影响,他们会在有了一定的社会群体认同感后,自主习得大多数同伴使用的方言变体(吴琼2003)。而这时他们在家庭中表现的语言意识会使父母的语言政策面临新的压力。

Hazen(2002)主要研究家庭使用的语言与社区大多数人使用的语言的交叉关系,当孩子开始对家庭以外的先进团体产生身份认同时,那些强化加固家庭方言的团体会促进孩子的语言坚持。

此外,随着社会的全面数字网络化,儿童接触多语言类型的电影、电视、网络、手机、各种应用软件的几率大大提升,家庭的语言规划中,家长对于子女的电子产品的语言接触规划对儿童语言的发展也有巨大的影响。

家庭可以被看成一个网络,在这个网络中,语言意识在养育者和孩子的语言互动中逐渐形成和沉淀下来。只有在家庭中,尤其是在双语或多语的家庭中,那些占统治地位的语言意识与当地的或个人的语言意识之间的竞争过程才能被清楚地感知到。家庭语言意识在影响語言实践和孩子在语言习得的很多细节上都有重要的作用。

六、结 语

全球化进程日益加快的今天,为了应对全球化对社会、个人语言能力的全新要求,社会和家长也将对儿童语言发展注入全新的关注内容:应对全球化,是选择双语还是单语?应对区域内自由流动又兼顾地域、民族情感认同,是选择区域标准语还是方言、少数民族语言并举?应对快节奏高科技的现代社会,还要从历史传统中找到心灵情感的归属和慰藉,是选择日新月异的现代语言还是从古典语言中吸取养分?应对数字网络社会全面来临,想在虚拟社区中消除不适感,是选择纯洁的规范语言还是新语用规则下的网络语言?这些错综复杂的家庭语言意识,影响着家庭成员的语言选择,管理着各种语言之间的关系,最终将决定各种语言的生存状况和社会的语言前途。然而,以前的儿童语言发展研究和经典语言政策研究都很少涉猎这些内容,而这正是家庭语言政策大有可为之处。因此本研究提出新时期家庭语言政策研究的重要性,并初步归纳了家庭语言政策七大研究领域及其关系模型,分析了家长语言意识的五大影响因素,总结了儿童语言发展早期和后期阶段所需要的若干家庭语言策略等。拙文只做了非常有限的研究,但希望能吸引更多专家学者以儿童语言发展为立足点探讨微观语言政策,为儿童语言发展做好路径规划,提供系统策略,引导儿童语言发展朝着应对全球化、多语主义、多元文化的方向前进。

参考文献

巴战龙 2016 《如何打造双语家庭——裕固族语言文化遗产传承问题研究》,《西南民族大学学报》(人文社科版)第5期。

博纳德·斯波斯基 2011 《语言政策——社会语言学中的重要论题》,张治国译,北京:商务印书馆。

郭翔飞 2012 《儿童语言习得与儿童一般认知发展规律》,《外语学刊》第4期。

李宇明 2010a 《努力培养双言双语人》,《中国语言规划论》,李宇明著,北京:商务印书馆。

李宇明 2010b 《中国语言规划续论》,北京:商务印书馆。

邬美丽 2008 《家庭语言使用的代际差异及思考》,《语言文字应用》第4期。

吴 琼 2003 《武钢居民用语的初步调查》,《汉语学报》第5期。

许政援 1996 《三岁前儿童语言发展的研究和有关的理论问题》,《心理发展与教育》第1期。

杨玉芳 2015 《心理语言学》,北京:科学出版社。

Berko-Gleason, Jean. 2005. The Development of Language. Boston: Allyn & Bacon.

Birdsong, D. 1999. Second Language Acquisition and the Crit?ical Period Hypothesis. Mahwah: Erlbaum.

Caldas, Stephen J. 2006. Raising Bilingual-Biliterate Children in Monolingual Cultures. Clevedon: Multilingual Matters.

Caldas, Stephen J. 2012. Language Policy in the Family. In B. Spolsky (ed.), The Cambridge Handbook of Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Cooper, Ralph L. 1989. Language Planning and Social Change. New York: Cambridge University Press.

Curdt-Christiansen, X. L. 2009. Invisible and Visible Language Planning: Ideological Factors in the Family Language Policy of Chinese Immigrant Families in Quebec. Language Policy 8, 3511-3575.

De Houwer, Annick. 1990. The Acquisition of Two Languages: A Case Study. Cambridge: Cambridge University Press.

De Houwer, Annick. 1999. Environmental Factors in Early Bilingual Development: The Role of Parental Beliefs and Attitudes. In Guus Extra and Ludo Verhoeven (eds.), Bilingualism and Migration. New York: Mouton de Gruyter.

D?pke, Susanne. 1992. One Parent One Language: An Interactional Approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

D?pke, Suzanne. 2000. Cross-linguistic Structures in Simultaneous Bilingualism. In Suzanne D?pke (ed.), Studies in Bilingualism. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Fantini, Alvino E. 1985. Language Acquisition of a Bilingual Child: A Sociolinguistic Perspective. Clevedon: Multilingual Matters.

Fishman, Joshua. 1966. Language Loyalty in the United States: The Maintenance and Perpetuation of Non-English Mother

Tongues by American Ethnic and Religious Groups. The Hague: Mouton.

Guasti, Maria Teresa. 2004. Language Acquisition: The Growth of Grammar. Boston: MIT Press.

Hart, Betty and Todd Risley. 1995. Meaningful Differences in the Everyday Experiences of Young American Children. Baltimore: Brookes.

Hazen, Kirk, 2002. The Family. In Jack Chambers, Peter Trudgill, and Natalie Schilling-Estes (eds.), The Handbook of Language Variation and Change. Malden: Blackwell.

Hoffman, Charlotte. 1985. Language Acquisition in Two Trilingual Children. Journal of Multilingual and Multicultural Development 6 (6), 479-495.

Hoff, E. 2006. How Social Contexts Support and Shape Language Development. Developmental Review 26 (1), 55-88.

Hornberger, Nancy H. 1988. Bilingual Education and Language Maintenance: A Southern Peruvian Quechua Case. Dordrecht: Foris.

Jernudd, B. H. and J. Nekvapil. 2012. History of the Field: A Sketch. In B. Spolsky (ed.), Handbook of Language Pol?icy. Cambridge: Cambridge University Press.

King, Kendall A. 2000. Language Ideologies and Heritage Edu?cation. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 3 (3), 167-184.

King, Kendall A. and Lyn Fogle. 2006. Bilingual Parenting as Good Parenting: Parents Perspectives on Family Language Policy for Additive Bilingualism. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 9 (6), 695-712.

King, Kendall A., Lyn Fogle, and Aubrey Logan-Terry. 2008. Family Language Policy. Language and Linguistics Compass 2 (5), 907-922.

Kouritzin, Sandra G. 2000. A Mothers Tongue. TESOL Quarterly 34 (2), 311-324.

Kuhl, P. K. 2004. Early Language Acquisition: Cracking the Speech Code. Nature Reviews Neuroscience 5 (11), 831-843.

Kuhl, P. K. 2007. Is Speech Learning “Gated” by the Social Brain? Development Science 10 (1), 110-120.

Lanza, Elizabeth.1992. Can Bilingual Two-Year-Olds Code-Switch? Journal of Child Language 19 (3), 633-658.

Lyon, Jean. 1996. Patterns of Parental Language Use in Wales. Journal of Multilingual and Multicultural Development 12 (3), 165-183.

Martínez-Roldán, Carmen M. and Guillermo Malavé. 2004. Language Ideologies Mediating Literacy and Identity in Bilingual Contexts. Journal of Early Childhood Literacy 4 (4), 155-180.

Nekvapil, J. 2006. From Language Planning to Language Management. Sociolinguistica 20 (1), 92-104.

Neustupn?, J. V. and J. Nekvapil. 2003. Language Management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning 4 (3 & 4), 181-366.

Ochs, Elinor and Bambi B. Schieffelin. 1984. Language Acquisition and Socialization: Three Developmental Stories and Their Implications. In Richard A. Shweder and Robert A. LeVine (eds.), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion. Cambridge: Cambridge University Press.

Okita, Toshie. 2001. Invisible Work: Bilingualism, Language Choice and Childrearing in Intermarried Families. Amsterdam: John Benjamins.

Owens, Robert E. Jr. 2001. Language Development: An Introduction. Boston: Allyn & Bacon.

Pan, Barbara A. 1995. Code Negotiation in Bilingual Families: “My Body Starts Speaking English”. Journal of Multilingual and Multicultural Development 16 (4), 315-327.

Pakir, A. 1994. Education and Invisible Language Planning: The Case of English in Singapore. In T. Kandiah (ed.), English Language Planning: A Southeast Asian Contribution. Singapore: Times Academic Press.

Piller, Ingril. 2001. Private Language Planning: The Best of Both Worlds? Estudios de Sociolingüistica 2, 61-80.

Romaine, Suzanne. 1995. Bilingualism (2nd edition). Oxford: Blackwell.

Romaine, Suzanne. 1999. Bilingual Language Development. In Martyn Barrett (ed.), The Development of Language. Hove: Psychology Press.

Seidlhofer, B. 2003. Oxford Applied Linguistics: Controversies in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Shohamy, Elana. 2006. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. New York: Routledge.

Spolsky, Bernard. 1974. Linguistics and the Language Barrier to Education. In T. A. Sebeok, A. S. Abramson, D. Hymes, H. Rubenstein, E. Stankiewicz, and B. Spolsky (eds.), Current Trends in Linguistics: Linguistics and Adjacent Arts and Sciences (Vol. 12). The Hague: Mouton.

Spolsky, Bernard. 2004. Language Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Spolsky, Bernard. 2006. Language Policy Failures Why–Wont They Listen? In M. Pütz, J. A. Fishman, and J. N. Aertselaer (eds.), Along the Routes to Power: Explorations of Empowerment through Language. Berlin: Mouton de Gruyter.

Spolsky, Bernard. 2008. Family Policy Management: Some Preliminaries. In A. Stavans and I. Kupferberg (eds.), Studies in Language and Language Education: Essays in Honor of Elite Ohlstain. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press.

Spolsky, Bernard. 2012. Family Language Policy–The Critical Domain. Journal of Multilingual and Multicultural Development 33 (1), 3-11.

Spolsky, Bernard and Elana Shohamy. 1999. The Languages of Israel. Clevedon: Multilingual Matters.

Taeschner, Traute. 1983. The Sun Is Feminine: A Study of Language Acquisition in Bilingual Children. Berlin: Springer-

Verlag.

Tuominen, Anne K. 1999. Who Decides the Home Language? A Look at Multilingual Families. International Journal of the Sociology of Language 140 (1), 59-76.

Zentella, Ana C. 1997. Growing up Bilingual: Puerto Rican Children in New York. Malden: Blackwell Publisher.

責任编辑:戴 燃