我国慕课的内容特征及反思

吴玮

摘 要:2013年开始,慕课在国内不断地发展和壮大,越来越多的中文慕课平台为学习者所知,平台上的课程质量是学习者最为关注的焦点。论文采用学科分层抽样的方法, 分别从“学堂在线”、“好大学在线”和“中国大学MOOCs”三大主流中文慕课平台上抽取相等比例的已上线课程作为分析样本,针对中文慕课的授课教师、资源类型、课程类型以及课程教学类型等指标进行内容分析研究。并根据中文慕课的内容特征进行反思,提出平台应该注重男女教师比例、课程资源需要不断改善、制作专业水平需要不断提高。

关键词:慕课;内容特征;反思

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2017)09-0015-04

Abstract: As Massive Open Online Course(MOOC) gains its momentum since 2013, more and more Chinese MOOC platforms are known by learners. Course quality of the platform is paid most attention by learners. This paper adopts method of disciplinary stratified sampling so as to analyze the specimen equivalently drawn from three mainstream Chinese MOOC platforms, such as XuetangX, CNMOOC and MOOCs of Chinese universities. Meanwhile, Chinese MOOC indexes such as teachers and types of resources, courses and teaching are also analyzed and studied. Besides, based on reflection of Chinese MOOC content, this paper advances that this platform should focus on proportion of male and female teachers and continuous improvement of both curriculum resources and professional standards.

Keywords: MOOC; content characteristics; reflection

一、样本选取和研究方法的确定

(一)研究样本的抽取

MOOC是网络教学应用的产物,课程材料散布于互联网上,人们上课地点不受局限。无论你身在何处,都可以花最少的钱享受美国大学的一流课程,只需要一台电脑和网络联接即可。将这些分散的资源集中并进行系统化管理的是网络教学平台,我们称之为MOOC平台。从2013年MOOCs在我国兴起,对高等教育既是一个强大的冲击也是一次机遇,各大高校纷纷投入到了MOOCs教学模式的研究当中,利用现代科技手段结合本校资源,创建属于自己的MOOCs课程和平台。其中较早出现在我们视野的中文MOOCs平台有清华大学创建的“学堂在线”,交通大学创建的“好大学在线”,以及网易推出的“中国大学MOOC”。这三个平台引领着中国MOOCs教学模式一步一步向前发展。

基于上述,以“学堂在线”、“好大学在线”、“中国大学MOOCs”三大平台截至2016年6月5日已上线课程为总体样本来源,其中删除了不同平台重复开设或者无法已下线无法访问的课程。在尽可能兼顧学科分布满足随机性、可行性和信息性的前提下,采用学科分层抽样的方法,分别从“学堂在线” “好大学在线”和“中国大学MOOCs”平台上抽取相等比例的已上线课程作为分析,样本共150门,其中,学堂在线平台抽取69门,好大学在线平台上抽取35 门,中国大学MOOCs平台上抽取46门。

(二)研究方法的确定

本研究确定研究方法为内容分析法,对选取的150个样本进行课程内容建设分析。研究课程内容建设的目的在于完善MOOC教学方式,用数据为MOOC建设者提供理论依据和反思启示。基于此目的,本研究将“授课教师”、“课程资源”、“课程类型”、“教学形式”、“学科”作为一级类目表。旨在探究MOOCs课堂的构建与传统教育的课程相比,除了资源开放性,学习时间地点时间无限制性以外,能否与传统的课堂课程相得益彰,给高等教育注入新鲜血液。在一级类目的基础上,又细分了二级类目与三级类目,避免概念混淆和重合影响数据的精确。

MOOCs是基于网络存在的人造技术产物,大规模MOOC的开发和制作,除了传统课堂中优质的师资以外,还需要课程录制,课程辅助资源开发等相关技术支持,将课程设计各个环节的要素与图形可视化相结合,给学习者呈现动态的课堂氛围。本研究关注的重点是课程资源和教学形式。由此,确定了“国内MOOC课程分析”的内容分析类目表和研究的侧重点。

(三)信度分析

根据选题和研究方向,我们先参考10篇有关MOOC课程建设的类目表,筛选相应的类目进行整合,增加类目表的权威性和合理性。再由第一作者和第二作者分别从三大平台上随机抽取10个MOOCs课程进行观看,对类目表进行修改。第一作者与第二作者对类目表划分框架相似度达96.52%,以第一作者内容划分框架为最终类目表。排除个人主观判断因素。

二、慕课内容特征分析

(一)授课教师

1.MOOCs平台男女授课机会均等

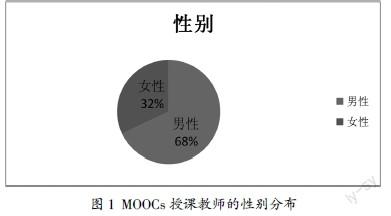

图1 MOOCs授课教师的性别分布

通过MOOCs授课教师性别分布扇形图可以发现,男性人数明显多于女性人数,男女比例为2:1。在我国的高校中,男教师人数亦明显多于女教师,而且大致上呈2:1的比例。[1]这说明在MOOCs平台参与授课的过程中,男女教师的机会是均等的。

2. MOOCs平台注重授课教师的学科知识水平

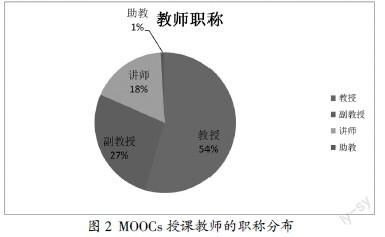

图2 MOOCs授课教师的职称分布

从MOOCs授课教师职称分布扇形图可以看出,授课教师人数随职称的级别增高而增加。而根据2010年教育部统计数据显示,高校教师中讲师级别的比重最大,教授级别比重最小,与MOOCs授课教师的职称比例却基本呈反比。[1]一般来讲,授课教师职称与教师学科知识、教学经验呈正比,也就是说高职称教师所占比重越大,MOOCs课程的教学效果越好。这体现了MOOCs平台在课程建设上对授课教师与课程制作质量的高要求。

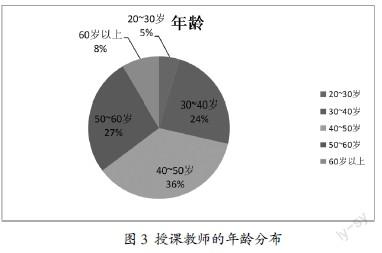

3. 参与moocs录制的授课教师年龄范围呈扩展趋势

从授课教师的年龄分布扇形图中可以看出,授课教师的年龄大部分集中在30~60岁之间,且30~40岁、40~50岁和50~60岁各自所占比例基本平分。与2015年发表的《国内MOOCs平台课程建设的内容分析》统计的数据相比较,在保持40~50岁人数所占比例最高的情况下,30~40岁以及50~60岁人数所占比例大幅度提高,基本可与40~50岁人数相平。[2]这说明了MOOCs在国内引发的热潮波及的范围越来越广,参与者从之前的以40~50岁为主逐渐向更高和更低年龄段扩展。授课教师年龄的下降,在说明MOOCs越来越受到广大人民的追捧和提供授课机会的公平性越来越高的同时,也不得不让我们担忧,年轻教师教学经验的缺乏有可能导致MOOc课程质量下降。

(二)国内MOOCs在课程资源提供方面以视频、文本为主,在线体验类资源甚少

图4 MOOCs课程资源分布条形图

国内MOOCs课程在课程资源上,几乎全部课程都会提供相应的课程视频和在线测试。绝大多数还同时提供了授课过程中展示的ppt课件以及相应的文本资料。课程视频包括室内、室外拍摄的视频,录制视频以及部分相关影片和演示动画等。且课程视频主要以讲解知识为主,部分用于课程的导入。在线测试包括课后测试和期末测试等形式,同时支持多元化的评价方式和教师对学生的学习的动态跟踪。ppt课件除在授课视频中配合教师的讲解进行播放,大部分课程会将其发放到课程平台上供学习者浏览。这极大地解决了部分学习者在观看授课视频时未及时看清看懂ppt课件中内容的问题,同时有助于学习者课后进行知识的快速复习和深入研究。文本资料主要包括参考书目以及问题讨论两方面。部分课程在平台上针对某个知识点开设了一个讨论区,供师生进行讨论学习。在讨论区中学生可以进行答题、向教师请教,教师则进行提问、答疑、讲解,有时也会进行相应知识的扩展和延伸。通过MOOCs课程资源分布条形图的数据统计结果可以看出,只有48.54%的课程提供课程相应的参考文献,而在学科类支持平台或资源和虚拟仿真实验两方面更是少之又少,特别是虚拟仿真实验,几乎为0。2015年发表的论文《国外百门大规模开放在线课程设计与开发特征的内容分析:课程视角》中统计的数据表明,60%的国外MOOCs课程提高了学科类支持平台或资源,而在虚拟仿真实验方面,也有24.6%的课程提高相应的学习资源。[3]通过对比,中国对科技含量相对较高的课程上关注低、投资少的不足点就暴露出来。同时也表明国内MOOCs平台在提供学习者在线体验方面明显落后于国外MOOCs平台。

(三)MOOCs课程知识性及文科类课程增多

图5 MOOCs课程类型分布扇形图

MOOCs课程按功能划分,可分为工具性课程、知识性课程、实践性课程以及技能性课程。通过MOOCs课程类型分布扇形图的数据显示,知识性课程所占比例为83%,为最高比重,其次为技能性课程,所占比例为20%。与2015年一份调查结果比较,知识性课程上升25个百分点,技能性课程所占百分点基本不变。[2]一方面,这与课程类型与授课形式的匹配度有关。知识性课程便于口头传授,很适用于MOOCs平台所能支持的以视频为主的授课形式。反而,注重于观察体验、动手实践的实践性课程和工具性课程与MOOCs的教学形式融合性差,匹配度低。另一方面,目前我国高校课程都是以学科作为组织教学活动的中心,每门课程都建立在该学科的科学基础知识体系之上。教师授课都注重学科内容固有的知识体系以及逻辑结构,在一定程度上也造成MOOCs课程偏重于知识性课程的传授。

(四)文理科居多

图6 MOOCs课程学科分类扇形图

在学科分类上,按传统的学科分类方法,可将MOOCs平台课程划分为以下几大类:理科、工科、文科、医科以及艺科。2015年的一份调查数据显示,MOOCs平台授课以理科和工科类课程为主,文科类相对较少。[2]而从MOOCs课程学科分类扇形图中可以得出,文科类课程为理科类课程的70%,远远高于工科类课程。这说明文科類课程数量呈迅速攀升的趋势。这与近年来加入MOOCs平台的建设的院校增多有直接的联系。由于最先参与国内MOOCs平台的建设的高校都为理工类院校,如:清华大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学以及上海交通大学等。所以一直以来MOOCs课程都以理工科类课程居多。今年来,由于MOOCs课程的持续走热,引起了国内许多大学的关注和参与制作,例如:北京大学、华东师范学院、上海政法学院等,之事MOOCs平台上文科类课程急剧增多。同时部分医学、艺术院校的加入也在相当程度上提升了医科和艺科类课程所占的百分点。

(五)教学形式以实景授课为主

教学形式:

图7 MOOCs教学形式条形图

在教学形式上,MOOCs课程在教学形式上可分为课堂实录、实景授课、录屏讲解、动画演示、访谈对话以及综合式几种形式。国内MOOCs课程主要以实景授课为主,占据一半的课程采用这种形式。相对国外MOOCs以课堂实录和手写讲解为主,[3国内MOOCs课程在这两种教学形式上仅占不到30%。这与国内外的教学形式有一定的关系。国外主要以小班形式教学,而且国内以大班形式教学。小班形式有利于教师的管理以及拍摄的进行,相反的,大班形式的教学不利于教师对局面的控制,同时现场的噪音等不良因素也会影响到视频的拍摄。另一方面,实景授课主要有室内拍摄和室外拍摄两种形式,但都只有授课教师一人或几人在场,有利于提高录制视频的质量,因而,国内MOOCs课程大多采用实景授课的形式。通过统计发现MOOCs的视频多疑外录内录混合切换方式录制。外录方式以外景拍摄为主,内录方式则以现场动画和后期动画居多。一方面,有利于削弱学习者因长时间注视单一画面而引起的视觉疲劳和注意力下降。另一方面,外录内录混合以及动画的加入,都在很大程度上美化了教学视频,提高了视频的质量。录屏讲解在国内MOOCs课程教学形式中占21.50%,位居第二,这是因为这种方式容易让学生产生一对一授课的错觉。录屏讲解形式主要出现在计算机编程类课程或者软件操作课程,这与该类课程的课程性质有关。该类课程为技能和实践性课程,教师需要让学生清楚自己做了哪些操作,通过直接录制计算机的屏幕,放大演示的画面在视频画面中所占的面积,有利于学生清楚地看到每一步操作以及其引起的变化。动画演示、访谈对话以及融合多种展示形式的综合式教学形式所占的比例都相对较少,这与制作的复杂度有不可忽视的关系。动画的制作成本高,技术要求高,制作过程繁琐复杂,制作时间长,就单纯用于教学的目的来说,过于大材小用;访谈对话需要邀请相关领域的学者、专家进行交谈,在实施上有一定难度;综合式相对于纯动画演示制作容易,但仍需要耗费较长的时间和精力,亦不容易大量制作。

三、MOOCs课程内容的优势特征

MOOCs的涌现正在改变着我们的学习方式,结合网络技术给学习者呈现一个装在口袋中,随时随地可视化的课堂。MOOCs于现阶段的教育而言,它的优越性不言而喻——资源开放、教学形式独特、学习者交流范围广等等。在课程内容方面,根据内容分析所得数据结果以及详细的分析结论,可以总结为以下优势特征:

(一)教学质量高

MOOCs平台的建设方多为国内较为权威的高校,在2015年12月,清华大学就联合40多所高校高中结成“慕课”联盟,其中包括复旦大学、南京大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、中国科学技术大学、中国人民大学等。研究数据显示,MOOCs授课者高达80%为教授级教师且年龄都集中在40~50岁之间,课程的设计不仅高水准还结合了授课者多年的授课经验,教学质量毋容置疑。这就意味着,不管学习者身处何地,一台移动设备连上网络,就能上一堂名校课程。

(二)课程资源丰富

网络最大的特点就是资源共享,基于计算机网络技术开发的MOOCs课程,课程资源包括课程视频、ppt课件、试题资源、文本资料、参考文献(书目,期刊)、学科类支持平台或资源、虚拟仿真实验等。如虚拟仿真实验资源,开设虚拟游戏体验项目,以增加仿真情境对学习者的 有效刺激,帮助学习者掌握游戏编程语言。一些高校利用网络平台,在保护知识产权的前提下,鼓励同学科、同专业教师上传课件,互相借鉴、分享 资源、同步提高,并邀请一定量的试听学生进行信息反馈,能够有效实现教学资源的丰富。

(三)课程类型、学科多样性

大规模MOOC课程所涵盖的学科包含了哲学、经济学、 法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、 管理学、艺术学等等几十个个学科,能够满足学习者多样化的学习需求。学科类型也包括了工具性、知识性、实践性、技能性。课程并非单一乏味。

四、对MOOCs课程建设反思

MOOC发展势头迅猛,对传统教育而言是一次重大的变革,我国一直紧跟着MOOC在国际上的发展步伐,力求把这种独特的教育方式和传统的教育方式相结合,广泛普及,营造随处学习、终身学习的教育氛围。但由于慕课发展仍是出于初级阶段,无论顶层设计还是具体环节和技术手段都不可避免地存在一些问题和薄弱环节,认清这些问题有助于慕课的良性发展。以下单从课程建设进行分析MOOCs课程存在的一些问题。

(一)平台男女教师比例失衡

研究数据表示,各大平台的教师,男教师明显多于女教师。这符合目前高校高学位教师的比例情况,男女教师录制MOOCs的机会也是均等的。但男性教师与女性教师比例的不平衡,也将给学习者带来一些微妙的心理体验。男教师阳刚、幽默、宽容、坚韧、大度,女教师细腻、柔和、感性。男教师和女教师往往代表着两种不同的思维方式,课程设计和教学也会呈现不同的氛围。都会对学习者的思维模式造成一定的影响。如果将MOOCs深入到各个教育阶段,对象是心智未完全成熟的受教育者而言, 不利于培养学习者多思维的思考方式。

(二)课程资源改善

课程资源丰富是慕课的一大特点,但大部分课程所提供的资源不尽相同,ppt资源、试题资源占了绝大部分。这些资源是一种静态资源,不能很好地调动学习者的积极性和感官体验,缺乏互动性。像学科类支持平台或资源、虚拟仿真实验这样具有实践性和互动性的课程资源,在样本调查中数据显示仅有4%。美国休斯敦大学在Coursera 平台上开设 的 “强大的教学工具:Web2.0工具(Powerful Tools for Teaching and Learning:Web2.0 Tools)”课程,教师专门 提供了Jing、Screenr 和 Screencast-O-Matic三款免费的Web2.0屏幕录制工具(Screencasting tools)供学生进行在线体验。美国科罗拉多大学在Coursera平台上开设了“C#游戏编程入门 (Beginning Game Programming with C#)”课程,教师专门提供了若干个“Programming Party Game”的虚拟游戏,以增加仿真情境对学习者的 有效刺激,帮助学习者掌握游戏编程语言。这些都是极大提高学习者积极性和互动性的课程资源,避免学习者对可视化表征学习产生视觉疲惫而大大打击学习者的学习积极性和效率。

(三)制作专业水平低

目前平台上的慕课都是免费学习,有些需要证书认证费用,高校对于发展慕课提供的支持主要经费,而对于最迫切需要解决,也是最重要的慕课课程制作 人才队伍的建设有些疏忽,许多高校都缺乏专业的技术人才, 这需要包括摄影师、教学设计师、IT专家与讲台专家等在内的 专业人士的积极配合与共同工作,如果这个问题得不到解决, 我国慕课发展的质量和层次显然得不到显著提高。

五、结束语

MOOC是以连通主义理论和网络化学习的开放教育学为基础的。这些课程跟传统的大学课程一样循序渐进地让学生从初学者成长为高级人才。慕课的优点是显而易見的,为终身学习提供了道路。但不可忽视的是,慕课课程不是面对面传授,教师无法督促学生进行学习,学习者的自学能力、自制力都将影响教学效果。如果慕课课程不能在教学形式、教学资源等方面层层出新,在教学内容上下功夫,满足大部分学习者的学习特点,将会使大部分学习者失去长久学习的兴趣。目前我国慕课发展还不成熟,有待改善,将慕课普及深入到各个阶段的教育当中,是我们努力前进的方向。

参考文献

[1]孙咏洁.性别差异视角下高校女教师发展现状的审视与思考——基于教育部2010年教育统计数据[J].教育理论研究,20

12(18):25-29.

[2]胡亚京,刘赣洪.国内MOOCs平台课程建设的内容分析[J].教育导刊,2015(10):16-19.

[3]尹睿,刘路莎,张梦叶,等.国外百门大规模开放在线课程设计与开发特征的内容分析:课程视角[J].电化教育研究,2015(12):28-32.

[4]曾亮,谭玉霞.课程类型的历史回顾与利弊辨析[J].琼州大学学报,2003(02):18-22.