论南方山区生态环境对粟类作物种植技术的规约作用

何治民+何煦

摘 要:“粟”起源于我国北方黄土高原,是我国古代主要的粮食作物,也是汉代及以前各王朝的法定赋税粮种。这一税赋惯例的部分延续一直延伸到唐代。随着王朝统治范围的扩大,南方本来不是粟類作物适宜种植的地区,但出于向中央王朝缴纳赋税的需要,也不得不规模性种植粟类作物。“粟”被引种到我国南方地区后,由于南北气候条件迥别,所处生态背景也存在着极大的差异,而“粟”的生物属性却不会轻易改变,其结果必然使得我国南方和北方粟类作物的种植技术也会相应地呈现出明显的差异。在北方,粟类作物种植的成熟技术是“区种法”和“代田法”,而在南方则只能采用“刀耕火种”的方式在山区种植。我国南北粟类种植技术的这种差异性集中体现为生态环境对耕作技术走向的规约作用。

关键词:粟类作物;生态环境;种植技术;规约作用

中图分类号:C95 文献标识码:A 文章编号:1674-621X(2016)02-0014-07

一、粟的生物属性及其原生地的种植技术特点

粟(Setaria italica),禾本科狗尾草属一年生草本植物,广泛栽培于欧亚大陆的温带和热带,中国黄河中上游为主要的栽培区,其他地区也有少量栽种。粟是我国北方主要的粮食作物之一,谷粒的营养价值高,含有丰富的蛋白质、脂肪和维生素,并具有一定的药用价值[1]。

粟的籽粒色黄而细小,因而在唐宋以后的南方各地又将它统称为“小米”,但在唐代以前的典籍中,“粟”却被视为黍、稷、粱、秫的总称。此外还有众多别名,如玉粟、禾(秦汉前禾皆指粟,后世始以稻为禾)、芗萁 、谷(俗称“谷子”)、香其、香萁 、籼粟 、秫 、野人毛、粢 、粱等等[2]。

有关粟类作物种植的起源,学术界已有定论,大多主张起源于中国的北方黄土高原,其种植的最佳生态背景包括典型草原、疏树草地、干旱草原等。从考古发掘的资料来看,我国是栽培粟最早的国家。2001年至2003年,考古工作者对内蒙古赤峰市兴隆沟遗址进行了发掘,结果发现有粟、稷和大豆的炭化种子。这些种子自然成了粟类作物人工栽培的铁证。这些种子据C14测定大约距今8000-7500年,因而,这次远古粟种的发现自然成了我国粟类作物种植起源甚早的有力佐证。迄今为止,世界范围内还没有找到比这次考古更早的粟类作物种植的文化遗存[3]。

粟类作物是一种耐旱,耐寒,耐盐碱的旱地农作物,适宜干旱草原生态系统种植,粟类作物在碱性土壤中生长良好。据史料记载,粟类作物适宜种植的是沙质“黄壤”,即碱性含沙粒的土壤。这种土壤在《尚书·禹贡》中被誉为“上上之土”。此前的史学工作者对《禹贡》研究颇深,成果丰硕,但研究的重点工作集中在文献的本身,对《禹贡》反映的土壤等次高低的划分依据却关注不够,以至于今天的读者不免感到纳闷,在今天被视为生态脆弱区的河套及河西走廊,为何《禹贡》将其评估称之为“上上”,而今天最发达的长江三角洲的土壤反而被评估为“下下”。消除类似困惑的关键全在于我们必须注意到,先秦时代王朝的实物税赋是以粟类作物为基本征收粮种,因而《禹贡》对土壤等次的划分,很自然地是以适合粟类作物种植为依据。然而,数千年间,我国农业的主种作物已从粟变为麦,再变为稻,古今评价土壤的标准肯定不可同日而语。要排除这种评价上的偏差,必须采用历史唯物主义的史学观,要回到那个特定的时代。

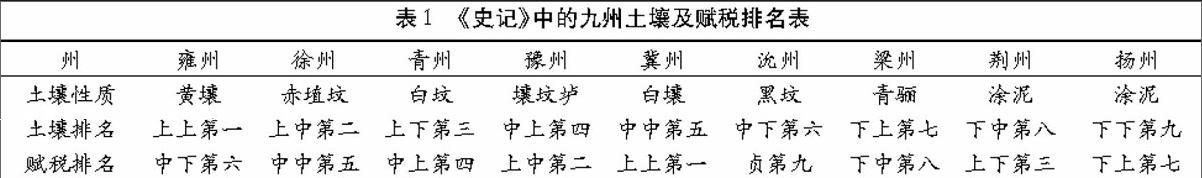

《禹贡》划分土壤等次的理由,在汉代也得到了传承,同样是以粟为主要税赋粮种。汉代文献留下的记载自然与《禹贡》反映的内容具有明显的承传性。《史记·夏本纪》载:“冀州,…其土白壤。赋上上错,田中中……;沇(兖)州,…其土黑坟,草繇木条。田中下,赋贞,……;青州,…其土白坟,海滨广舄(泻),厥田斥卤。田上下,赋中上;……徐州,…其土赤埴坟,草木渐包。其田上中,赋中中。……扬州,…其土涂泥。田下下,赋下上上杂。……荆州…其土涂泥。田下中 ,赋上下。……豫州,…其土壤下土坟垆。田中上,赋杂上中。……梁州,…其土青骊。田下上,赋下中三错。……雍州,…其土黄壤。田上上,赋中下。”[4]按照孔安国的注解,九州的土壤及赋税排名如下表:

从表1中司马迁对土壤的等次排名来看,黄壤土、赤埴坟土以及白坟土被排在前三位。“黄壤”土是典型的沙质碱性土壤,“赤埴坟”土也呈碱性,强碱性的“白坟”土因“厥田斥卤”(即土壤中盐碱化严重而使土壤呈现白色)而位列第三。而荆州、扬州两地湿润的“涂泥”土排在最后,位列后两位的两地因有古云梦泽和震泽两大湿地而呈现出泽国水乡的景象。这样的生态背景粟很难种植,因而这样的土壤在当时几乎无价值可言,排名“下下”,理所当然。司马迁的如此排名令当代人无法理解,如今我们认为适合水稻生长的富饶的“涂泥”土地被排在最后,而当代人认为的因严重盐碱化而贫瘠的“斥卤”之地居然被排在了第三位。造成这种认识差异的根本原因在于,两个时代的判断标准不同。司马迁时代沿袭于先秦时代,是以粟类作物为主粮,能使粟类作物高产的土地自然就是“上上之土”,同样的道理,很难种植粟类作物的“涂泥”之地显然就是“下下之地”。

不言而喻,当代人之所以把严重盐碱化的土地视为贫瘠之地完全是因为此类土地不能种植当下的主粮——水稻和小麦。当代不少地理学研究者习惯于将我国西北地区的生态系统视为“脆弱生态系统”,并认定这样的土壤根本无法利用,一旦利用就会造成生态灾变,这显然是缺乏历史观的判断短视。

从表1中不难发现又一令人费解的事实,那就是土地排名第一的雍州,其赋税只能排到“中下”(第六),而处在“下中”(第八)之地的荆州,其赋税却排在“上下”(第三),其间的原因有两个。其一是荆州的管辖范围比雍州大,人口较雍州多,因而能够提供的赋税自然也较高;其二是荆州虽多为“涂泥”之地,无法种植粟类作物,但辖境内山地广阔,这样的山地如果实行刀耕火种也能种出粟类作物来,详见下文。两个原因的综合造成了荆州比雍州土壤差但税赋却较高,这在司马迁时代不会导致误解,但今天的读者若不参考来自不同学科的知识,就很难理解史料所记载的事实了。

有关粟类作物在原生地的种植技术,史料所载最为先进者首推“区田法”和“代田法”。“区田法”又称“区种法”,西汉末年成书的《氾胜之书》中有相关的记载,其后的《齐民要术》《农政全书》等农书中也有相应的记载。其具体操作办法是:在田块上“深挖作区”,将农田做成若干带状宽幅“条田”或方形“小区”,作物仅种植在“条田”或“区”内。“区田”的形式便于集中施肥、灌溉和田间管理,其最突出的优点在于综合考虑人力、地力、物力、作物等多种因素,对农作空间的巧妙而合理的利用[5]。

但这套技术中,最为核心的成就在于,既能应对北方强烈的风蚀作用又能克服北方的干旱,同时还能确保粟类作物喜欢碱性土壤,又能满足粟类作物需要疏松土壤的要求,因而整个技术的规范集中体现为能有效地化解所处生态环境对技术的规约作用。故而,区种法最适于黄河冲击平原,代田法更适宜干旱草原。

“代田法”相较于“区田法”更为人所熟知。《汉书·食货志》中记载:“过能为代田,一亩三甽,岁代处,故曰代田,古法也。后稷始甽田,以二耜为耦,广尺深尺曰甽,长终亩。”[6]其具体操作办法是:把耕地分成“圳”和“垅”,圳和垅宽1尺(汉朝的1尺约相当于当今0.694尺),圳深1尺。1亩地恰好可容纳三垅三圳。种子播在圳底,可以防止细小的种子被风吹走。圳底较为潮湿的土壤为粟类种子发芽提供水分。待到种子发芽,圳中的幼苗也能得到较多的水份,生长健壮。到了暑天,垅上的土已经被壅进圳中,圳垅相齐,这时粟类作物的根已经扎得很深,既可耐旱,也可防风,抗倒伏。第二年耕作时变更过来,以原来的圳为垅,原来的垅为圳,使同一地块的土地沿圳垅轮换利用,以恢复地力[7]。

不管是“区田法”还是“代田法”,都能让粟类作物获得极大的丰收。此两种种植方法之所以能获得丰收,主要是化解了北方生态环境中不利于粟类作物生长的因素,又不会破坏生态环境中的脆弱环节。北方生态环境中不利于粟类作物生长的主要因素有两点,缺水和大风。“区田法”中的“区”和“代田法”中的“圳”都是将原来长有植物的区域挖开,堆积成“垅”,“区”和“圳”内由于土壤潮湿能给种子发芽提供水分,而“垅”都是东西走向,能挡住大风,降低地表风速,使种子免被大风吹走,而且因地表风速降低而落下的沙土颗粒又能将细小的粟种浅浅埋没,还能为种子生长提供无机肥料。翻耕过来堆积在“垅”上的杂草由于缺少空气,长势比粟类作物慢,待到粟类作物长高,再将“垅”上土壤翻进“区”和“圳”中,可以使粟类作物根扎得更深。总之,不管是“区种法”还是“代田法”,都有一个共同的特点,那就是人用技术手段使地表粗糙化,其技术指向是以此降低贴近地表的风速,同时又能将粟种播种在背阴的“区”或“圳”中避免太阳直射而散失土壤水分。当地生态结构中,风蚀和缺水两大自然因素的缺环都能得到有效化解。相比之下,南方反而多水而少风蚀,以至于要在南方种出粟来,就得使其技术手段反其道而行之。既要防水淹,又要使土壤呈碱性,还得顾及到粟类种子不会被动物偷食,此外还需要防范杂草的滋蔓。生态背景的迥然不同,北方的起垅深播在南方完全无用武之地。为了应对南方生态特点,在南方种粟的技术指向,虽然同样是种粟,却不得不在山脊区段实施“刀耕火种”。

二、粟类作物在南方地区的推广

粟类作物是北方粮食作物的典型代表,而在南方,虽不能种植粟,但也有极其丰富的粮食资源,泽泻科、睡莲科、禾本科、天南星科芋属植物、薯类、粉葛、棕榈科的桄榔木,甚至是树蕨类的“牛榔木”[8]等特殊农作物都是古代南方民族的日常食物来源。靠近水边的民族,水中生长着各类鱼虾等水生动物,也是当地人丰富的食物原料。然而这些食物大多不能长时间贮存,更不利于长距离运输,因而当地人虽食物丰富,但却也无法构成丰富的积蓄。故司马迁在《史记·货殖列传》中说:“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地埶饶食,无饥馑之患,以故呰窳偷生,无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”[9]

粟类作物之所以成为汉朝及以前各王朝的法定的税赋粮种,与其生物属性密切相关。因为当时的赋稅政策是实物税,很显然,南方地区的那些食物不能长距离运输,更不能长时间保存。一个中央集权的国家,为了方便管理,必须找到一种既能长距离运输,也能长时间保存,还能方便管理的粮食产品来支撑国家政权的运转。而“粟”自然成为了不二之选。“粟”的表面包裹着多层种皮,不易变质腐烂,既能长期保存,也能长途运输,食用也很方便,蒸、煮皆可。于是“粟”被统治者选用做官员俸禄,军队的粮饷。我国古代官员的等级用粮食的计量单位“石”去衡量,就因此沿袭而成为了一种传统。在这样的赋税体制下,衡量某一个地方的贫富就是以向朝廷缴纳小米等赋税多少去衡量,这样的观念几乎代表了中国古代正史的贫富观。如《后汉书·南蛮西南夷列传》记载:“牂柯地多雨潦,俗好巫鬼禁忌,寡畜生,又无蚕桑,故其郡最贫。句町县有桄桹木,可以为面,百姓资之。”[10]这段史料常常被后人仅解读前半部分,因而得出结论“牂牁郡是最贫穷”的地方。但人们往往忽略后半部分的记载,此地产桄榔木,老百姓把桄榔木髓心的淀粉颗粒当做面来食用,因而当地并非真正贫穷,而是因为不产朝廷赋税所需的“粟”才被内地人指认为贫穷。

正是由于“粟”作为汉朝及之前王朝的法定税收粮种,随着中原王朝统治范围的不断向南扩张,粟类作物也就跟着逐渐向南推广。具体的向南推广的时间和过程已经无从考证。但从史料记载来看,在明代以后的文献中却大量记载了我国南方各地广泛种植粟类作物:(道光)《遵义府志》(卷十七)《物产》载,境内五谷有“禾,俗呼小米,山农多种之以作饭”[11];(光绪)《湄潭县志》卷四《物产》载,“粟,俗呼小米,山农多种之,以做饭,三月种,八月收”[12];(同治)《韶州府志》卷十一《物产》,粟有“狗尾粟,其米为粱,有黄赤二种,黄者黏,赤者不黏,北人谓之小米。”; (同治)《赣州府志》卷二十一《物产·粟属》,“黄粟(即小粟,俗称狗尾,乃西北之小米)”。这些史料记载当时粟类作物的种植范围涉及到今广东、贵州和江西等省的山区。

此外,从民族学调查资料来看,直到中国改革开放以前,我国江西、福建、广东、广西、贵州、云南等南方各省山地都有粟类作物的种植。如尹绍亭在其《一个充满争议的文化生态体系——云南刀耕火种研究》中写道:“在西双版纳州酌腊县麻木树乡听哈尼人说,过去哈尼族男子出门,必须随身带上三穗小米(粟),不论打猎、打仗或其它原因迁到什么地方,就把小米撒下,这样做农作物便不会失传。”[13]145哈尼族男子的这种习俗可以看到粟在他们生活中具有重大意义,这样的农作物价值定位可能已经延续了上千年。

三、南方山地“刀耕火种”的粟类作物种植技术

由于我国南方地区的自然生态与北方相比存在着很大的差异,适合粟类作物生长的区域很明显地与北方不同。因为粟类作物仅适合于生长在干旱疏松而且呈碱性土壤中,可是南方平坝河谷地带多为湿热的酸性土壤。因此,南方适宜粟类作物生长的区域仅限于高山山顶,且种植方式均为“刀耕火种”。从地方史志和当代民族学调查资料可以对“刀耕火种”的技术得出一个总体的印象。《岭外代答》云,“瑶人耕山为生,以粟、豆、芋魁充粮”[14],这里的耕山,即为山地游耕。(明)钱古训、李思聪《百夷传》载:“阿昌,好居高山,刀耕火种,形貌紫黑。”此记载明确指明山地农耕的方式就是刀耕火种。(道光)《肇庆府志》卷三《物产》载:“粟(信安县封水云粟,山南中唯稻无粟,此山种即成。俗称鱼子米,又名小米)。”可见,粟只能生长在山上。光绪《云龙州志》卷五:“傈僳、性悍顽不驯。……概系刀耕火种,射猎为生。”[13]145

此外,一些文学作品中也反映出在我国南方的“刀耕火种”都是以山地为宜。(唐)刘禹锡的“竹枝词”反映了当时夔州地区(今长江三峡的山区)的刀耕火种的场景。“山上层层桃李花,云间烟火是人家。银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲”。这里的“烧畲”就是人们熟知的刀耕火种。刘禹锡在这首詩中描写了当时人们刀耕火种所需要的工具,乃是长刀和短笠。短笠,是一种圆盘形与斗笠外形相近的农具,其上装有短柄,可以帮助把粟类作物的种子拍进土壤中。长刀,即“畲刀”,又叫“环首刀”,用于将植物砍倒,便于焚烧。(唐)元稹《酬乐天得微之诗知通州事因成》诗有云:“田仰畲刀少用牛”“田畴付火罢耘锄”[15],所涉内容与刘禹锡所言相同。杜甫《戏作俳谐体遣闷》诗云:“瓦卜传神语,畲田费火耕。”注曰:“楚俗,烧榛种田曰畲。先以刀芟治林木曰斫畲,其刀以木为柄,刃向曲,谓之畲刀。”① ①杜甫,《杜诗分类集》卷十三。

有关刀耕火种的具体操作步骤,文献记载大多比较简单,如南宋张淏在其《云谷杂记》专门有记载:“沅湘间多山,农家惟植粟,且多在冈阜。每欲布种时,则先伐林木,纵火焚之。俟其成灰,即而种于其间。如是则所收必倍。盖史所谓刀耕火种也。”[16]同样,这种操作技术在一些民族学调查资料中也得到印证。尹绍亭指出刀耕火种的具体方式,前后步骤多达14个。对于播种方式而言,也根据作物不同而采用不同的工具,“根据文献记载和民族学调查资料可知,解放前,云南山地民族曾经使用过不少非常特殊的竹木工具。单就播种工具而言,过去独龙族是‘用竹锥地成眼,点种苞谷;若种荍麦稗黍等类,则撒种于地,用竹帚扫匀”[13]153。李根蟠对刀耕火种的具体操作也有详细的记载,首先,他们“在较稀疏的林地进行砍种”。其次,“他们往往采取‘去枝留干的办法,不但大树是如此,一般不大粗的树木也留两三尺的残茬。因此,往往火山地砍烧后,被熏黑的树干和残茬仍然矗立在地上。凡是实行刀耕火种的民族,都可以看到这种现象。其实这并不完全是为了省力和方便(树木留下两三尺树桩,不用弯腰曲背即能砍伐),更重要的是利于树木的再生”。再次,“火山地砍烧后,不必翻土即可播种”,“火山地不翻土,甚至成为种地的‘规矩,解放前西盟佤族认为刀耕火种地是不能翻土的,如把生土翻过来,庄稼就长不好”。最后,“火山地播种以后,不间苗,不雍土,不施肥”[17]。只等着收割就行了。

以上所引的文献的技术操作细节,看上去五花八门,不得要领,研究者虽然做出不同的解读,但同样其说不一。其间的缺失都在于此前的研究者过分关注技术的细节,而较少考虑到粟类作物需要的是碱性、疏松、相对干旱的土壤这一无法改变的生物属性。因而所有的解读都以生态系统对农耕技术的规约作用擦肩而过,难以抓住其要害。其间所含的科学原理并不复杂,当地老百姓焚烧山地,是按照流传下来的经验,为了给土壤增加肥力。但这种操作,事实上使得焚烧过的草木灰混入土壤中,使土壤在粟生长期内呈现为碱性,以确保粟类作物的顺利生长。之所以要撒播,而不翻土,依据全在于南方土壤相对湿润,因而根本无需像“代田法”那样深播,加上粟类作物的种子细小,在南方深播后反而会被压死而无法出苗。在南方山区种粟如果翻土,翻出来的反而是相对绖密的酸性土,其结果不仅是粟长不好,甚至根本无法发芽。佤族居民的上述解释正好切中了这一要害。也是基于同样的原因,在南方山区用刀耕火种的方法种粟,只能种一季,第二年若不改种其它作物或改种它地,就会颗粒无收。道理在于土壤已经反酸,不适合粟类作物生长了。至于有人攻击说刀耕火种会毁坏生态系统,那么李根蟠先生的说明恰好是最有力的反驳。南方种粟并不是要毁掉生态系统,而是要使所有的原生植物,都留下高茬,确保火焚过程中它们不会丧失生命,它们在火焚后还能存活。对木本植物如此,对草本植物也如此,焚烧的是地上部分,地下的根依然是活的,仅是处在休眠状态,收粟后还可以重新成活。

总之,即令在南方山区要实现刀耕火种种植粟类作物,其投工量比北方种粟要大,收成量比北方要低,在经济上并不划算,特别是与在森林中种植块根植物相比,就会显得更不划算。而南方各民族却将这样的技术延续千多年,这显然不是喜欢粟这种作物,更不是他们喜欢找事做,完全是因为历代王朝税赋政策需要这么做。因为只有他们种粟,国家才能征税,也才能实施有效的统治。也就是说,技术发展的走向,不仅要受到生态环境的规约,有时社会背景的规约也会发挥不容忽视的作用。对此,当另文探究。

四、在南方山区种植粟类作物的技术要领解读

诚如前文所述,粟类作物发源于中国北方,按其生物属性而言,北方黄土地是其最佳生长之地。王祯《农书·农桑通诀·地利篇》有云:“江淮以北,高平旷,所种宜黍稷等稼。江淮以南,下土涂泥,所种宜稻秫。”[18]但是,粟类作物在南方的某些地区也能种植,且能丰收。白居易的《孟夏思渭村旧居寄舍弟》就提到“九江地卑湿,四月天炎燠。苦雨初入梅,瘴云稍含毒。泥秧水畦稻,灰种畬田粟。已讶殊岁时,仍嗟异风俗”。这里的“灰种畬田粟”就指的是九江地区种植粟的特殊耕种方式。(同治)《广信府志》卷一《物产》也载:“谷之属最细而圆者曰粟(古人谓之为五谷之长,即此),亦有粳糯两种,郡农间植,然不如北方者良,曰狗尾粟、鱼子粟,种类不一。”由此可见,粟类作物种植虽不分南北,但种植地点和种植技术却截然不同,所获产品的质量和产量也不一样。从种植地点来看,北方高台地上均可种植,南方地区则只能种植在高山山地,平坝河谷地带不能种植。从种植技术来看,北方高效的种植方法是“区种法”和“代田法”,劳动力的投入相对较少,而南方的种植方法只能是刀耕火种,程序较为复杂,且投入劳动力成本较高。从产出来看,北方粟类作物质量优良,产量高,而南方的粟类作物质量稍差,产量也低。

从南方粟类作物种植的技术来看,实属受到南方生态环境的制约,只能用刀耕火种的方式来人为地暂时性地营造出粟类作物生长所需的碱性且疏松土壤环境。

首先,刀耕火种的种植方式选取的种植地点是山顶的疏树草地生态系统。之所以选择这一区域种植粟类作物,是要契合粟类作物喜旱不喜湿的特性。南方山顶土层较薄,储水性能差,下雨时,地表径流会很快地流走,从而保持土地较为干燥。加之南方梅雨季节过后,都会出现季节性的干旱,而这一季节正好是粟类作物的最佳生长期。加上山脊区段昼夜温差较大,也有利于粟类作物的生长。而山腰坡面多有森林覆盖,水分貯养较多,且森林覆盖,合抱大树,不利于砍烧。地下水位也较高,碱性更容易流失,加上山谷中的水分比山脊区域更充分,不利于粟类的根系发育。查阅前代典籍时,由于是按照行政区划去做出描述的,记载较为宽泛,但真正种粟的地方,结合田野调查不难发现,肯定是种在山脊区段。因为只有这样的区段,粟才能结实。

其次,刀耕火种中的“火耨”方式,除了清除杂草之外,更重要的功能,就是人为地暂时性地改变土壤性质,使之成为碱性,并变得相对疏松,白居易诗中的“灰种粟”就是针对这一点而言,烧成白灰,才能使土壤达到碱性这一技术目标。粟类作物的另一大特性是耐盐碱,也就是说这类作物只有在碱性土壤中才能生长得很好,却不能在酸性土壤中生长。而中国南方由于气温高,土壤中的落叶杂草等有机物容易分解,从而使土壤呈酸性。通过烧畲的方式,草木灰等碱性物质混入土壤中,能暂时性地使土壤改性为弱碱性,从而利于粟类作物的生长。

最后,通过刀耕火种的“烧畲”方式,可以使板结土壤暂时性地变得疏松。粟类作物根系较为发达,根向下扎得深。我国北方黄土高原土壤为质地疏松的沙质黄土,粟类作物只能在这类土壤中生长,而南方山上土壤板结,不利于粟类作物生长。通过火烧的方式,使板结土壤变疏松,在播种的时候都不需要再次翻耕土地,只需采用长棒子戳洞放种子的点种方式即可,甚至在种粟类作物的时候只需把种子撒在地上,再用竹扫帚把种子扫进土壤缝隙即可。至于有的典籍提到少数民族戳洞点种,但这样的播种方式是针对新引种的苞谷和豆类作物而言,并不是用于种粟。此前不少民族学调查报告,由于只关注技术本身,而不关注作物生物属性,因而在表述上极为含混,容易给读者造成错觉。这就是今天讨论生态对技术规约作用时,需要认真思考,深入探究的技术环节。

五、结论与推演

中国南方推行的粟类种植技术,乃是在兼顾南方山地生态环境特性和粟类作物生物属性的基础上,创造出来的独特的农耕方式,是民族文化对自然生境能动适应的典型范式。对于这种种植方式,在很长一段时间内被人看成是一种落后的生产方式,刀耕火种也被看成是破坏中国南方山地生态环境,造成水土流失的祸根之一,甚至被明令禁止。然而,从生态人类学的视角来审视刀耕火种的生产方式,我们不难发现其实质上是一种可持续利用的生产方式。

刀耕火种的主要场所是在山顶,这里主要是疏树草地生态系统,所砍伐的绝大多数还是杂草和小灌木,即便是砍伐少量树木,也无伤全局。因为在砍斫时会留下两三尺高的树桩,林木砍伐后无须清除地上的根茬。相反,往往有意识地加以保护。砍伐后保留树干或树桩,就包含了促其再生、以利下次砍种的意义在内。同时,在较大树桩的周围有意识地覆盖一些枝叶以免太阳灼伤。烧山时,则把树桩周围的树叶扒开,防止树桩被烧死[17]59。刀耕火种的这些措施和一般人想象中的大面积毁林开荒截然不同。

总之,刀耕火种是专为我国南方推广粟类作物种植而发育起来的技术体系,是在古代中央政权主导下,为了在不适宜粟类作物生长的南方山区推广粟类种植而演化起来的。很显然,刀耕火种的技术体系并不适合种植其他类型的粮食作物,比如种植豆类作物需要点种,对玉米而言需要翻耕土地和中耕除草。如果用于种植南方块根类粮食作物,同样不需要刀耕火种,甚至连翻地都不必要。以此为例,我们不难发现,任何技术体系都绝非凭空而来,而是特定生态系统规约作用的产物。而且这种规约作用是在针对特定的农作物而健全完整起来的。仅凭走马观花式的调查,或者仅就文献资料就轻易地下结论,肯定是有害而无益的做法。要知道,我国南方生态类型复杂多样,各族居民种植的农作物也极为丰富,各民族建构起来的本土知识和技术体系,实情往往是多样并存。刀耕火种只是其中之一,而不是全部。将南方的所有农耕技术体系一概称为“刀耕火种”,其实是学术研究欠深入而留下的错觉。具体分析不同作物种植的生态背景,才渴望对南方各民族的农耕技术做到精准认识。对此,我们充满期待,希望有更多学者能以此为线索,去具体分析南方各族居民种植各种作物,以及在不同地区种植的特殊技术,那么今天从事生态文明建设就可以获得来自历史和当代的知识储备和技术支撑。希望就此与学界同仁共勉。

參考文献:

[1] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志第10卷(1)[M]. 北京:科学出版社,1990:353.

[2] 孙书安.中国博物别名大辞典[M].北京:北京出版社, 2000:736.

[3] 赵志军.探寻中国北方旱作农业起源的新线索[N].中国文物报,2004-11-12(7).

[4] 司马迁.史记:夏本纪:卷二[M].北京:中华书局,1962:52-65.

[5] 邵 侃.“代田法”新解——汉族农业遗产的个案研究[J].原生态民族文化学刊,2012(2):9-15.

[6] 班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962:1139.

[7] 李登辉,熊尚全.关于生态史中代田法操作要领的讨论[J]农业考古,2013(3):115-118.

[8] 杨庭硕.释“沤榔”——对古苗瑶民族生态智慧的再认识[J].吉首大学学报(社会科学版), 2003,24(3):70-75.

[9] 司马迁.史记:货殖列传:卷一二九[M].北京:中华书局,1962:3270.

[10]范 晔.南蛮西南夷列传:卷八十六[M].北京:中华书局,1973:2845.

[11]郑 珍.遵义府志[M]. 遵义:遵义市人民印刷厂印刷,1986:491.

[12]吴宗周.湄潭县志[M].台北:成交出版社有限公司影印,1974:355.

[13]尹绍亭.一个充满争议的文化生态体系——云南刀耕火种研究[M].昆明:云南人民出版社,1991:45.

[14]周去非.岭外代答校注[M].杨武泉,校注.北京:中华书局,1999:119.

[15]元 稹.元氏长庆集:卷二十一[M]. 上海:上海古籍出版社,1994:110.

[16]张 淏.云谷杂记[M].北京:中华书局,1958:104.

[17]李根蟠,卢 勋.中国南方少数民族原始农业形态[M].北京:农业出版社,1987:54-68.

[18]王 祯.农书[M].北京:中华书局,1956:14.

On the Restriction of Ecological Environment on Millet Crop

Planting Technology in Southern Mountainous Areas

HE Zhimin1,HE Xu2

(1.School of History and Culture, Jishou University, Jishou,Hunan, 416000;

2.Zhangjiajie College of Jishou University, Zhangjiajie, Hunan, 427000,China)

Abstract: “Millet” originated in the Loess Plateau of northern China, which was the main food crop in ancient China, and the main grain for statutory taxes before the Han Dynasty as well. This statutory tax convention had partially been extended to the Tang Dynasty. With the expansion of the scope of Dynasties, millet was introduced to the southern region of China for the needs of paying taxes to the central dynasty, which was not suitable for planting. The different climate in North and South led to the differences of ecological background. In the north, mature technology of millet crop cultivation is “section-field” and “generation-field”, and in the south it was only planted in the mountains. The difference of millet planting in North and South China was reflected for the restriction of ecological environment on farming technology.

Key words: millet; ecological environment; planting technology; restriction